湖底へ終わる漆黒の隧道へ、今こそ侵入。

今回、遂に錦秋湖水没旧道完結!!

旧 仙人隧道 探索開始2003.8.14 18:18

旧 仙人隧道 探索開始2003.8.14 18:18-

躊躇っている暇は無い。

薄暗い森から、さらに暗い隧道内部へ、一歩を踏み出す。

それまでの蒸暑い空気が嘘のように、ひんやりとしている。

しかし、風は感じられない。

音も無い。

ライトが照らし出したのは、台車のような鉄製の檻。

いつ誰がここに遺棄したのか。

今の私には関係のないことである。

侵入を拒むように立ちふさがる檻をすり抜け、いざ、未踏の地へ。

すでに、暗さには十分に目が慣れていたせいで、闇への恐怖感は薄い。

正確には、恐怖を感じている暇がないほど、気持が急いていたのだ。

一つは、電車時間のこと。

そして、もうひとつ。

ずっと来たいと願っていた場所へ遂に踏み込んだという、熱狂である。

古い地形図などに描かれている同隧道は、ほぼ直線である。

坑門から300m位の地点が、北上市と湯田町の行政界になっているが、何らかの表示があるとは考えにくいだろう。

内部へ侵入し、50m、100m、足早に進む。

もちろん、測りながら歩いているわけでは無いので、距離は正確ではない。

内部は特に変った様子は無い。

足元は湿った土であり、これはありがちな廃隧道の姿に他ならない。

内壁の崩壊も殆ど無く、地下水の漏れた跡が不気味に白く変色しているのが目立つくらいで、進行に困難は全く無い。

もっとも、どこまで続いているか分からないが、とにかく閉塞していることだけは確かであろう隧道の奥へと進むというのは、慣れぬ内はそれだけで耐えられないことだろう。

幸か不幸か、今の私は恐怖感が麻痺している。

坑門から約300m地点18:21

坑門から約300m地点18:21-

もう、隧道の長さを感じていた。

多分、300mほど来たであろう、振り返ると出口は小指の先ほど小さくなっている。

一向に景色には変化が現れず、淡々とした景色が続く。

しかし、私が気付かなかっただけで、隧道は宝石箱のような眺めを隠していた。

何気なく撮影した天井には、まるでプラネタリウムのような輝きが写しだされていた。

夜空の正体は、こびりついた煤であろう。

白く輝く星は、染み出した地下水の雫か、あるいは石灰分の結晶なのか。

これは、撮影された写真を見て、初めて気が付いた。

肉眼では、真っ暗な天井としか見えなかったのだが。

足元にも変化は無い。

轍はおろか、足跡一つ無い平らな地面。

所々、地下水の水溜りが形成されていた。

洞内には蝙蝠など、生者の気配はまったく無い。

そうでないものの気配も…やはり無く、とにかく、孤独だ。

ここでライトが故障でもしたら、…発狂してしまうかも知れない。

(念のため2本のライトを携帯して入洞しているのは、そういう事態に備えてのことだ。)

坑門から約500m地点18:23

坑門から約500m地点18:23-

いよいよ距離感は麻痺してくる。

まだ入洞から僅かな時間しか経っていないが、立ち止まることなく早歩きで進んできたことを考えると、400mから500mは進んでいるはずだ。

案の定、振り返ると一瞬坑門の明かりを見失ってしまうほどに、夜に繋がる坑門の光は弱弱しく小さくなっていた。

そして、隧道の様子に変化が現れた。

内壁に沿って、累々と積み上げられた瓦礫の山。

その多くは自然のままの石であり、内壁の崩壊や、或いは生活ゴミなどではない。

ただただ石が捨てられている。

進むにつれ、さらにその姿は鮮明となる。

これだけの土砂は一体どこから運ばれたものなのか?

ダムの工事に伴って発生した残土とも考えられる、或いは、仙人鉱山で発生した廃土なのだろうか?

いずれにしても、隧道自体を埋没させてしまってはいけない理由があったのだろうか?

丁度、通路のように中央部は確保されている。

これならば、チャリやバイクなら、問題なく通行できそうですらある。

進めども、進めども、今度はこの土の山が延々と続いている。

この景色は、永遠の苦行の地とされる「三途の川」を連想させる。

さすがにそこに考えが行きついた瞬間には、背筋にゾクリと来るものがあった。

でも、本当に地獄にまで続くと思われるほど、深い。

そして、どこまでも静かだ。

ザクッ ザクッ という、私の足跡と、早足のせいで多少荒れた息遣いだけが、耳元に届く音である。

その繰り返し…。

「時間ねーな」

そうぶやくと、私は突然、駆け出していた。

奥へと向かって、何かから逃れるかのように、

後ろを振り返ることを拒むかのように。

…奥へ、奥へと。

黙々と走った。

行けども行けども景色に変化は無かったが、激しく上下するヘッドライトに照らされた影は、怪しく伸びて、また縮んだ。

ザッ ザッ ザッ ザッ ザッ…。

時間が無いからというのは、都合の良い言い訳だったかもしれないと思う。

沈黙と、暗闇と、深さと。

それらに黙って耐えていられなくなってしまったのかもしれない。

坑門から約700m 陥没地点18:25

坑門から約700m 陥没地点18:25-

私の足を止めたのは、奇妙な景色だった。

砂利の路面を横断するように流れる水流は、なんと、牛乳のような乳白色だった。

我が目を疑ったが、どう見ても、やはり白い。

その白さは、撮影された写真を見ても明らかだ。

写真左のほうの、水紋が立っている部分を見ていただければ分かるように、水は透明である。

水の底の砂利が、白い物質に覆われているのだ。

これは多分、コンクリートの石灰分が流出して再結晶化した、コンクリート鍾乳石と呼ばれるものと思われる。

これほどの量は、初めて見る。

内壁にはコンクリートを殆ど利用していない隧道の、どこからこれだけの石灰分が流出したのだろうか…。

これは、路面の写真である。

実は、路面には気が付いただけでも計ニ箇所、陥没があった。

その陥没は、何れも道幅の中央付近であり、埋設された水路の崩壊とも考えられるが、暗いために状況が良く分からない。

いずれにしても、気付かずに踏み込んだ場合の命の保証は無い。

脇によってこれを避けつつ、さらに進む。

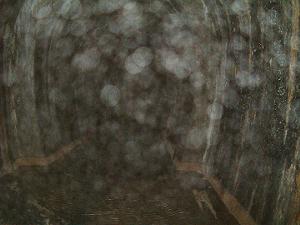

これは、何を撮影したものなのか…。

申し訳ないが、思い出せないのだ。

黒光りする背景は、天井だろうか?

木材が何本か写っているが、支保工などが残っていたという印象は無い。

気になるのは、上の隅っこに映る白い物体。

写真を拡大すると、電球のブラケットのように見える。

ネタでなく、本当にこれが何なのか?

どこを撮影したのか、不思議と思い出せない。

推定深度 800m18:26

推定深度 800m18:26-

入洞から8分を経過。

多分、廃隧道としては自己最高の深度に達したであろう。

左右に積み上げられた土砂の姿はいつの間にか消え去り、足元に感じるのは玉砂利のようなジャラジャラという感触。

一定のペースで駆けつづけていた私を、再び立ち止まらせたのは、圧迫感を感じるほどの濃密な霧である。

徐々に濃くなってきたという感じではない。

ある地点を越えた瞬間、ブオッという感じで、霧の海に突っ込んだのだ。

無味無臭…、害はなさそうだ。

だが、

「本当に戻れなくなるのではないだろうか?」

再度の恐怖に体のこわばるのを感じた。

自身の感覚と、経過した時間を総合して考えると、このとき私のいた地点は、おおよそ坑門から700mから900mの範囲内だと思われる。

そして、隧道の描かれた古地図と、現在の地図とを重ね合わせてみると…。

丁度、このあたりの頭上より、湖底が始まっているのだ。

その実感はない。

数十万トンの水の下にいるという現実は、あまりに日常離れしているのだ。

しかも、これが現役で利用されるダム施設の一部であるならば理解も容易かろう。

しかし、イレギュラーな存在である廃隧道をもってここに至るというのは、信じがたい現実である。

実感の伴わぬのを承知で、さらに数字を挙げてみる。

頭上にある岩盤の厚さは50mより厚く、100mよりは薄いだろう。

その上には、和賀川の堰き止められた水が、およそ30m以上の厚さを持って湛えられている。

推定深度 900m18:27

推定深度 900m18:27-

突然、足元に地面が無くなった。

その先は、透き通った水の底に沈んでいた。

明らかに、人工的に形作られたプールである。

まるで待避所のように隧道の口径が一回り大きくなっている。

この部分がプールのようにコンクリートで固められており、水深30cm以上に達している。

見えている範囲では、さらに隧道は続いているようだ。

終わった。

でも

本当に

これで、終わりなのか??

終わらない

推定深度 1000m 閉塞点18:28

推定深度 1000m 閉塞点18:28-

プールにザンブと飛び込んだ私が、再び陸上に立ったときに見た景色は、言葉にすることの難しいものであった。

とにかく、写真をご覧頂きたい。

まるで、鍾乳洞である。

闇にこだまする、滴る地下水のおと。

床一面を多い尽くした奇妙な乳白色の物体。

まさしく、いま成長の最中にある鍾乳洞の姿である。

違いは一つ、

ここは、天然の洞穴ではない。

足元の奇妙な凹凸の見せる、精緻な造型。

これなど、天下の秋芳洞もかくやというほどの、

フローストンーンではないか。

鍾乳石に覆われた地面はまた、プールの一部でもあった。

この景色を前に、私の興奮はこれまで感じたことのないレベルにあった。

信じがたい光景との遭遇。

未知の空間に、未知なる物を見た興奮だ。

育ちすぎた鍾乳石の堆積は、プールの水位を越えているように見える。

部分的には30cm以上も堆積している可能性もある。

そして、鍾乳石の“玉座”の奥には、仁王のごとく立ちはだかる白亜の壁。

これが、終点である。

この先に道はなく、扉もなく。

コンクリートの壁の向こうには、何があるのだろうか?

空洞か、それとも、水中の隧道なのか?

叩いてみたが、帰ってきたのは冷たく固い感触のみ。

壁自体も異常に成長を遂げた鍾乳石に覆い隠されつつある。

閉鎖後半世紀でこの有様だ。

願わくば、このまま自然な成長が続きますように。

10年後、また訪れることを約束しよう。

湖底へ続く隧道は、

確かに、実在したのだ。

深い森の奥。

漆黒の闇の向こう。

堆く積み上げられた岩を越え、

足元に穿たれた穴をかわし、

視界を奪う霧の先。

深い地底湖に隠された。

白亜の壁。

人に赦された、最終地点。

そこは、

いまこの時も、

静かに成長を続けている。

私は生きていた。

いつしか点となった入り口は、訪れた夜と区別が付かなくなっていた。

全てのライトを消したとき、地中の点となった自分の意識がはっきりと感じられた。

悟りなどといわれるモノも、意外に近いような気すらした。

だが、私には帰るべき所がある。

報告するべき朋がいる。

再び“忍者”は駆け出した。

1000mの隧道を駆け、

500mの森を駆け、

2000mの砂利道と、1500mの舗装路を漕いだ。

JR和賀仙人駅18:48

JR和賀仙人駅18:48-

本当に間に合った。

駅の無人の待合室をチャリごと通り抜け、一条のレールを渡り、ホームに立った時、時計は18時48分を示していた。

ダイヤが正確なら、あと一分で横手行きの普通列車が来るはずだ。

チャリを輪行袋に入れるのは、はなから諦めていた。

このまま乗ると、きっと手荷物料金を請求されるだろうが、そんな些細な事はどうでも良い。

旅は終わった。

山チャリと呼べるのかいささか疑問の残る、徒歩主体の旅ではあったが、私はあえて呼ぶ。

これぞ、我が旅。

我が “山チャリ” と。

和賀仙人駅に電車が来たのは、それから11分後のことであった。

実は、時刻表を10分読み違えていたのである。

仙人隧道

竣工年度 1924年 廃止年度 1962年

延長 1453m

北上側の坑門から約1000mほどの地点で人工的に閉塞されている。

その先から横手側の坑門にかけては湖底に没しており探索できない。

(延長は『横黒線建設概要(鉄道省・秋田盛岡建設事務所編 1938.11)』内の表記「4766´5"」をメートルに換算した。)

完