山行が史上最難の踏破計画、和賀計画発動。

現在、平和街道から逸脱し、廃発電所水廊に侵入開始。

廃なる水廊2004.5.30 8:37

廃なる水廊2004.5.30 8:37

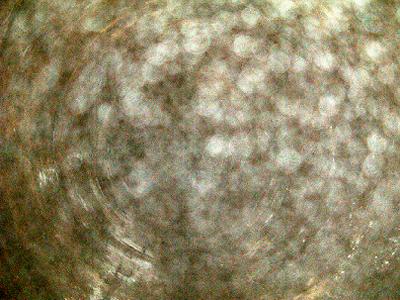

透き通った水を僅かに通すパイプは、地上1mほどの高さに真円の口を開けている。

その高さ(=円の直径)は、2mほど。

これまで体験したことのない、水路隧道である。

表面にはびっしりと錆が浮いた、鋼鉄の内壁。

奥には、光はない。

水の音も、風もない。

足元を流れる水はどこから来ているのか。

進入を決心した私たちであったが、重大な問題が発覚した。

実は、街道から石垣に登る際、全員がリュックをそこへ置いてきていたのだ。

誰一人、照明を持っていない。

目をこらすと、入り口から20mほど先に、天井から光の漏れる場所がある。

とてもじゃないが、灯りも無しでは、それ以上進むことは出来ない。

パタ氏は、灯りを取りに戻るという。

確かに、一度は石垣を登ったものの、その後はかなり斜面を下っており、街道はそう遠くないはずだ。

照明については彼に期待し、私とくじ氏は、さし当たってそこに見える、僅かな明かりを目指すことにした。

入り口から3mほどで、二つの水路が合流し、さらに巨大な円形断面となった。

その直径は3mはある。

写真は、その合流点を振り返り撮影。

奥に写る明かりは、我々が進入してきた入り口に他ならない。

洞床の水面に天井から漏れる僅かな光が写り込んでいる場所は、ここからさらに3mほど。

しかし、この僅かな距離が、もの凄く恐かった。

なにせ、明かり無しでは自分が手を触れている壁、足を置いている床すら見えていないのだ。

私が踏み出す次の一歩で、深い深い暗黒の縁に落ちるような、恐怖があった。

幸いにして、明かりの漏れ出る穴の真下まで、何の物理的障害もなく達することが出来た。

見上げれば、そこはまさしく十数分前に我々を驚愕させた、あの縦穴である。

その底に、到達したのだ。

また、すでにここで水路の内壁はコンクリートとなっており、金属内壁は入口付近のみであった。

錆びきった梯を、円形の水路断面の頂上にあけられた、直径1mほどの円形の穴までオーバーハングで登れば、縦穴の底へ至ることも出来そうだが、これは危険すぎる。

とりあえず、この先には光もなく、灯り無しではもう無理。

パタリン氏の収穫に期待しつつ、一度撤収だ。

分岐する水路から廃墟へと出るくじ氏の姿。

奥に見える穴は、廃墟を貫通した反対側の水路入り口だ。

あちらのパイプは、「その2」で説明したとおり、下方の発電所まで届かず、中空にて途切れている。

この、直線と曲線が織りなす無機質的な景色は、これまでの道路探索で目撃することの無かった、産業遺構らしい廃景である。

こういうのも、悪くないと思った。

その異様なムードに、呑まれそうだ。

水廊に挑む8:40

水廊に挑む8:40-

廃墟に戻った私たちを、笑顔のパタリン氏が迎えた。

その足元には、3人分のリュックが!

すっ、すげー。

持ってきたのか!一人で?!

感嘆する私たちに、パタ氏は大笑いで言った。

「俺たちが休んでいた場所はすぐそこだった!」

我々が休憩していた石垣の下は、この廃墟から階段で往来できる場所にあり、しかも20m程度しか離れていなかったという。

石垣に隠れ、こんなに近くにある廃墟は見えていなかったのだ。

何はともあれ、これで照明は万全になった。

私はパタ氏に勧められて導入したLEDライト『SF501』を、パタ氏も同品を構えた。

くじ氏は、照明無し…。

でも、大丈夫だろう。このSF501の明るさは、小ささに似合わず超弩級、二本で十分だ。

0842、改めて、3人で水路へと進入する。

引き返してくるだろうから、荷物はライト以外置いていくことにする。

先ほど無灯で到達した天井の穴から、さらに5mほど先にも、高い高い縦穴が天井から遥か頭上へ伸びていた。

一羽の巨大なコウモリが、威嚇するかのように、細い縦穴の中を高速で回転していた。

この細い縦穴は、4枚上の写真を見て頂ければ予想が付くと思うが、その写真に写る円柱の内部である。

立体的で複雑な構造を有する縦穴廃墟であるが、やや乱暴に表現すれば、2重の円筒である。

その奥へも、巨大な水廊は続いていた。

入り口から50mほどすすむと、足元を流れる水は少ないにもかかわらず、奥から激しい水の音が聞こえてきた。

一瞬進むことを躊躇う。

…ま、まさかこの水路へ新たに放水しているわけはあるまい…、もう、ここは機能していない廃墟なのだから。

そう言い聞かせ、長い水廊を歩く。

徐々に、水音は近づいてきた。

断面が完全に円形であるため、最も下部の歩きやすい部分が水没している。

それほど足元が滑るということはないが、靴を濡らすことを躊躇うなら、歩きにくい斜面を伝って進むことになる。

私は、間もなく根負けし、ジャブジャブと水に足を突っ込んで歩いた。

『濡れない山チャリなど無い』が自論だ。(←泣き言)

ライトを持つ私とパタ氏が、それぞれ先頭と最後尾を歩く。

もしここが道路の隧道、或いは林鉄由来のそれであったなら、この長さに興奮を感じていたに違いない。

だが、水路由来の隧道であることが、長くても当然という醒めた気持ちにさせる。

むしろ、進むにつれ、無意味なことをしているような敗北感を感じ始めるのだ。

いくら穴があるからといって、水路に入ってどうするんだ…。

こんなもの、どこにも通じていなくても不思議は無いじゃないか。

あるいは延々数キロ、それ以上続いていても、なにも不思議はないのじゃないか…。

地図には、そんな長い水路トンネルなど、ごまんと描かれている。

こんな場所に立ち入っているだけ、時間の無駄なのではないだろうか。

そんな私の葛藤を他の二人が気付いていたかは分からないが、水路は非情にも私へ決断の機会をなかなか与えなかった。

例えば、閉塞。

或いは、深い水没。

または、出口。

それら、劇的な変化があれば、引き返す口実が出来ただろう。

しかし、水路は非情にも、…いや客観的には「当然のようにして」と言うべきか、出口はおろか、水没も閉塞も現れなかった。

ただ、入口付近から聞こえ続けていた水音が、いよいよ鮮明になってきている。

この水音が、我々の終点を示していることを、私は密かに期待していた。

0848、入洞から6分経過。

変化に乏しい水路の様子に距離感は殆ど失われているものの、我々が殆どノンストップで歩いたことを考えれば、400m程度は進んでいるはずだ。

もはや、振り返っても入り口の明かりは見えない。

ここまで、緩やかだが左へカーブしていたようである。

そして、ここで先ほどから聞こえ続けていた水音の正体が判明した。

そこには、洞床に深さ1mほどの人為的な凹みがあり、奥から流れてくる水が全て、この凹みへ落ち込んでいるのだ。

さらに、凹みの底には、四角形の小さな横穴があり、ここへ水が流れ込んでいる。

これは、洞内の放水路なのだろうか?

写真左の茶色い部分が、横穴の錆びた坑口の枠だ。

もう靴は水浸しになっている私は、躊躇せず凹みへ降り、横穴へカメラを向けた。

高さ幅共に人が入るには著しく不足している。

這って入れないこともないが、そこまでリスクを背負うほど魅力的な穴でもないと言うのが正直な感想だ。

水が勢いよく流れゆく横穴の先には、微かだが確かに、外の光が見えていた。

途中左へカーブして、その先、正味50mほど先なのだろうか、明かりが見える。

私の推測では、この横穴の出口は、本レポ「その1の 」で遭遇した、最初の廃墟ではないかと思う。

」で遭遇した、最初の廃墟ではないかと思う。

確信はないが。

しかし、この凹みによって水音の謎が解明されたことにより、当座の目標も失われた。

その先にも容赦なく水路は続いており、当然明かりも見えない。

何キロ続くとも知れぬ水路で一日を過ごす気は毛頭無いのだ。

…私は、きっかけを欲していた。

一人でも、二人でも、3人でも変わらなかった。

我々には、引き返すに値するきっかけが必要だった。

凹みの先は、一段と内壁の白化が進んでいる。

これは、地下水による半世紀以上の浸透がもたらした、コンクリート内の石灰分が析出した現象、いわば人工物に発生する鍾乳石といえるものだ。

そのまま「コンクリート鍾乳石」と呼ばれる。

天然の鍾乳石が、1cm伸びるのに200から300年もの時を要することから比較すれば、一年間で目に見えるほどに伸びることもあると言うコンクリート鍾乳石は、そのまま現代社会の忙しなさを表しているような気もするが、その形状や生成のメカニズムは極めて酷似している。

0849、パタ氏が立ち止まった。

ここに残ると言う。

そして、行けるところまで行ってこいと言う。

…ここが頃合いか。きっかけなのか?

引き返すことも考えた。

くじ氏はどうなのだろう?

行きたいのか、引き返したいのか?

私は彼の真意を図りかねた。

しかし、彼の口から引き返すとは出ない。

ならば、まだ行きたいというのか?

ライトは二本。

私一人になってまで進みたいとは思えない。

水路は、別に面白いものでもないと言う感想だから。

結局、パタ氏と、彼の灯りを残し、二人先を行くことになった。

なんとなく、戻る踏ん切りが付かなかったというのが正直なところだ。

まだ、不完全燃焼のような気がした。

二人、光を求め…8:51

二人、光を求め…8:51-

水位が増してきた水路内。

二人になってからは、ますます早足で進んだ。

どれほどで戻ると約束したわけではないが、私とて一人残る者の不安を考えないわけではない。

いや、我々もリスクは同じだ。

リュックを置き去りにして来たために、もし今手持ちのライトが故障すれば、完全なる闇に取り残されることになる。

パタリン氏と、私と、一本ずつしか灯りはないのだ。

冷静に考えてみれば、この別々行動は暴挙と言って差し支えないものだっただろう。

灯りを失ったとき、我々は正気でいられるだろうか?

無事に、500メートル以上も遠い出口へと辿り着けるものだろうか…。

だが、我々二人には恐怖や不安に足を止めている時間はなかった。

とにかく、早く結果を出し、そして引き返す必要があった。

少なくとも、私の心の中にはそればかりだった。

活動は全て自己責任とはいえ、パーティで来たからには、「彼とはもう行きたくない」と思われたい訳はないのだ。

しかし、無情にも、隧道はひたすらに続いた。

進むほど、内壁の様子はおぞましく変化し始めていた。

内壁の白化、鍾乳石の成長に留まらず、剥離がそこかしこに現れだした。

水滴と言ったレベルではなく、常時水がこぼれ落ちるような箇所もあった(写真)。

四方の壁の至る所から、水が噴き出していた。

ライトを持つ私が前を歩き、背後のくじ氏をときおり振り返りながら、終始早足に、言葉少なに進む。

まだ、明かりは見えない。

いや、行く手に明かりなど、そもそも無いのかも知れない。

パタ氏と分かれてしまったことが、私に引き返しまでのタイムリミット設定を迫る。

あと3分?いや1分か? それだけ進んだら戻ろうと切り出そうか?

でも、もう5分で劇的な出口が待っているかも知れない…。

だったら悔しい!

途中撤収は、たとえ面白みの薄い水路だとしても、一度入った以上は、悔しい!

そんなことを悶々と考えながら、険しい表情で、競歩のごとく足を動かす。

激しい水音を響かせながら、行く手に光を求め歩いた。

そんな我々を立ち止まらせたものは、出口の明かりではなく、かつてみたことのない巨大なコンクリート鍾乳石であった。

辺りにはこの他にも30cmを超える大物が多数ぶら下がっていたが、その中でこれはダントツであった。

これはコンクリート鍾乳石です!

天然の鍾乳石は大変に貴重なものであり、折り採る行為は厳に謹んで下さい。

私が折ったコンクリート鍾乳石をくじ氏に持って頂いて撮影したのがこの写真。

もし可能なら持ち帰ろうと、一旦ここへ置いて先へ進むことにした。

帰りに回収したい。

水位は一時上昇し、最大で水深20cmほどになっていたが、その先はまた減り始めた。

行く手には相変わらず光も、音も、風もない。

さすがにたまりかねた私は宣言した。

「あと、3分進んでなにもなかったら、引き返そう。」

それが限界だと踏んだ。

もう、パタ氏と別れ8分が経過していた。

振り返っても彼の持つ灯りは見えない。

もしかしたら、入り口へ引き返していったのかも知れない。

それは構わない、むしろその方が彼の精神衛生上良いとさえ思えた。

くじ氏も、私の半ば命令に近いような口調で発せられたその言葉を、否定しなかった。

水路の探索は、もはや強制的に最終フェーズへ移行した訳だが、その時、ずっと真闇のままであった行く手に、微かな陰影を見た気がした。

くじ氏に断り灯りを消した。

200から300mは先だが、確かに微かな光が見える。

人工的な灯りではないようだ。

どこか光の届く場所へと繋がっている可能性が一気に高まり、その正体を確かめるまで探索を延長することに異を唱える者はなかった。

パタ氏ごめん! と心で叫びながら、その顔には久々に血色が戻りつつあった。

興奮度が再び回復し始めた。

外界への関門9:01

外界への関門9:01-

もはや写真を撮りながら接近するほどのんびりしてもいられず、駆け足にも近い早足でその光を目指した。

そして、入洞から21分。二人になって13分。

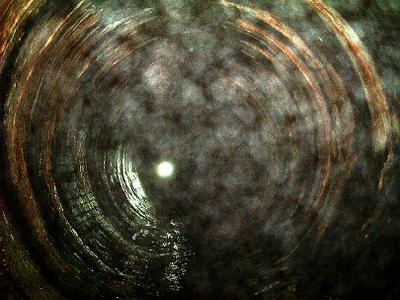

再び地上の光が届く場所へと辿り着いたのである。

しかし、そこに展開されていた光景は、なお我々に危険と時間とを要求した。

単純に出口があったわけではなく、外の光は写真の崩れた天井から漏れているものだったのだ。

水路自体は、真っ直ぐ続き、再び真なる闇へと消えている。

しかも、天井崩壊の土砂が堰き止めとなっており、水深が深まっている。

流石にこれ以上進むという選択肢は速攻消された。

開口部からいま来た洞内を振り返る。

大量の水が滴り落ちている。

この方向へは、我々の辿った水路が推定1000m続いている。

水路としてはどうと言うことはない延長かも知れないが、人が、しかも素人である我々が廃墟となった水路を歩いた長さとしては、まさに限界スレスレだった。

これだけの長さで未だ閉塞していなかったことも、幾多の閉塞隧道を見てきた私にしてみれば驚きだ。

しかも、昭和初期の竣工と思われるだけに。

そして、これが未踏…きっと将来に亘っても…の進行方向へ続く水路だ。

方角的には湯田ダムの北寄りへと続いており、 道の駅「錦秋湖」付近の湖底に、今は失われた和賀川取水口があったのかも知れない。

となると、この先はダム工事による人工的閉塞なのだろうか?

写真は、まるで私が「怖がらせようと画像を加工」したかのように青変して写ったが、全くそんな加工は施していない。

僅かな天井の明かりが作用したのだろうか。

天井を見上げると、その荒々しく崩壊した(或いは崩された?)開口部から、巨大な空洞が覗いている。

我々が、この異様な光景にしばし言葉を失ったことは言うまでもない。

本来なら、90秒ほどは呆けていてもおかしくない衝撃だったのだが、今はパタ氏が待っている。

硬直時間をキャンセルして、そして我々は極めて平静を装いつつ、開口部に設けられた朽ちかけの梯に向かった。

梯は、固定されておらず、一人一人登るのが精一杯だった。

もはや、躊躇している時間はない。

自分でも、この「頭の整理が追いつかないほどの急展開」に混乱しながらも、全てを事後に理解する覚悟で、とにかく上を目指した。

出来ることなら、この建物を外から眺めたい!

一度は外へと出て、ここが何処なのかをしっかりと確かめたいのだ。

それは、巨大なドーム状の建造物だった。

今登ってきた開口部は、直径20mはあろうかという巨大な円形の床の中央部に空いた“穴”であり、今我々が立っている場所こそが、本来のこの建物の床なのだろう。

洞床にゆるい光ともたらしていたのは、天井付近の一部に設けられた明かり窓だった。

洞内生活が長い我々には些か眩しいほどの、朝の日の光が目に飛び込む。

我々がいる床には、出口がない。

四方に視線を巡らせてみても、見えるのは漆黒の開口部と、…天井へと続く梯だけだ。

ま、待ってくれ!!

梯で天井近くまで登らなければ外には出られないというのか!

そんな、酷い。

その高さは、20mは余裕であるぞ。

思わずそこから目を反らし、いま来た穴へとカメラを向ける私。

…もういいだろう。

このまま地底人に戻ろうか。

なお、状況が分かりやすいように明度を調整した開口部の写真がこれだ。

ご覧のように、ドーム建造物の底に3m四方の穴が開けられ、水路へとアクセスしている。

元よりこの様な構造なのかどうかは分からない。

ちなみに、和賀街道に入って以来、ゴミと言えばジョージアオリジナルのロング缶を一本見つけただけであったが、この一連の廃墟群、そして水路跡と、何一つ人の残した物は見つけられなかった。

肝試しで来る猛者も、居なかったのか? かなり恐い場所だと思うぞ。

いや、居ないだろうな…流石にここへは。

ここはどうアクセスしても容易には辿り着けぬ場所なのだ。

決 心9:04

決 心9:04-

眩しい!

外界への出口は、この梯の先にある。

壁に伝う垂直の梯だ。

これ以外には、手がかり無き垂直の壁が四方を囲むのみだ。

もはや逡巡できない。

引き返すならすぐに戻るべきだし、行くなら、命賭けてでも行くしかない。

私は、決心した。

くじ氏へ告げた。

「ちょっと、登ってみる。」

別に梯を登る行為が殊更難しいわけではない。

しっかりした梯なら、小学生でも登れる。

そして、この梯もまた、ご丁寧に体を覆う保護柵まで付いた立派な梯である。

手で揺すった感じでは、ビクともしない。

だが、恐い。

モーレツに。

見た目、全体に錆が浮いてボロボロになっているのだ。

その上、この保護柵が余計なお世話的に恐い。

その圧迫感が何というか…、もし崩れたときは梯ごと背中と後頭部から地面に激突すること必至なのだ。

崩れるときに寸前で飛び降りて足の骨折だけで済ますなどという次善の策が取れない、恐怖だ。

流石に、このリスクはくじ氏にも負って頂こうとは思わなかった。

来るのは拒まないけど、私が登る姿を見て判断して欲しかった。

どうやら、梯は崩れずに持ちこたえそうである。

少なくとも、私が一度通る分には。

だが、次は分からないのだ。

賢明なくじ氏であるから、私の気持ちを察してくれるだろう。

私は、「来て」とも「来ないで」とも言わない。

彼は、「こえー」とか言いながら、登る私を見ていた。

彼は、じつは高度恐怖症だった。

登り切った。

最後の方は蜘蛛の巣が酷く、蜘蛛と蜘蛛の巣を掻き分けて登った。

登り切っても、足場は錆びた金属の桟橋だけであり、ここも長居はしたくない。

すぐ1m先に口を開けている扉も無き出口に向けて、歩み出た。

そこには、本当の外の光が充満していた。

久々の外界だった。

でも、

どこだ?ここ。

その4へ

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|