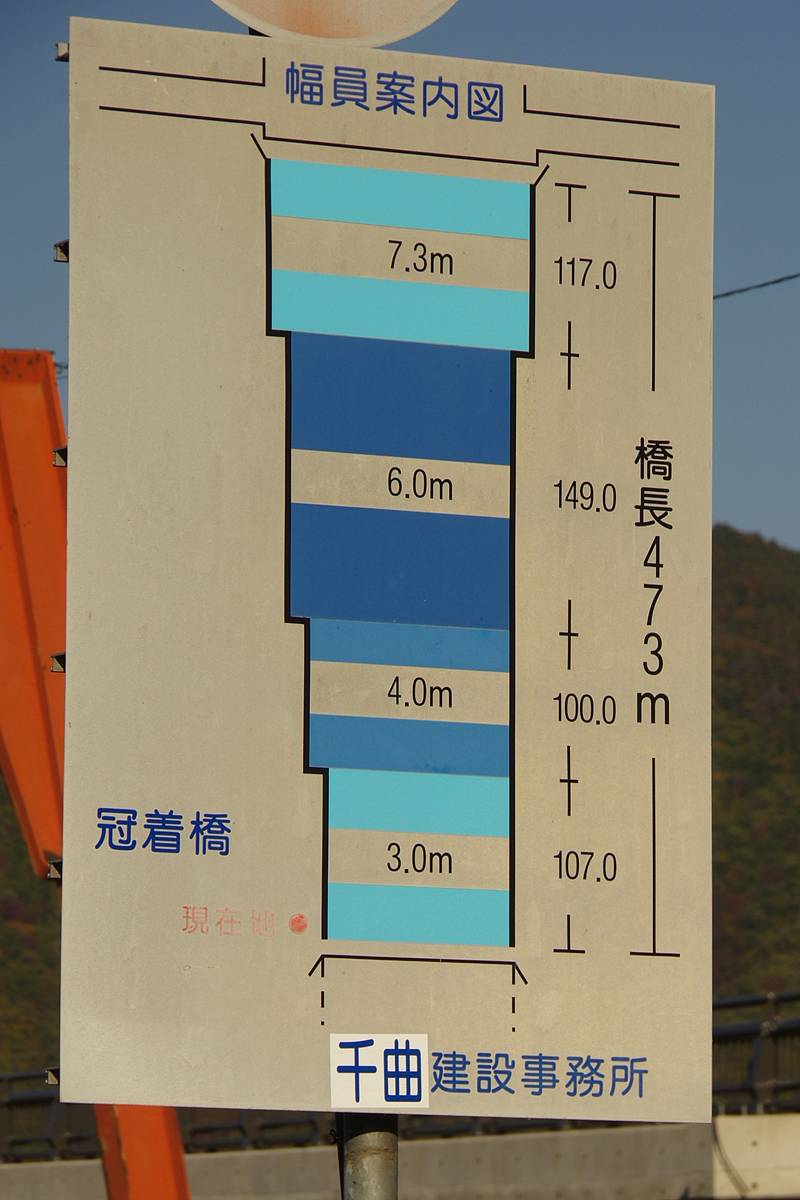

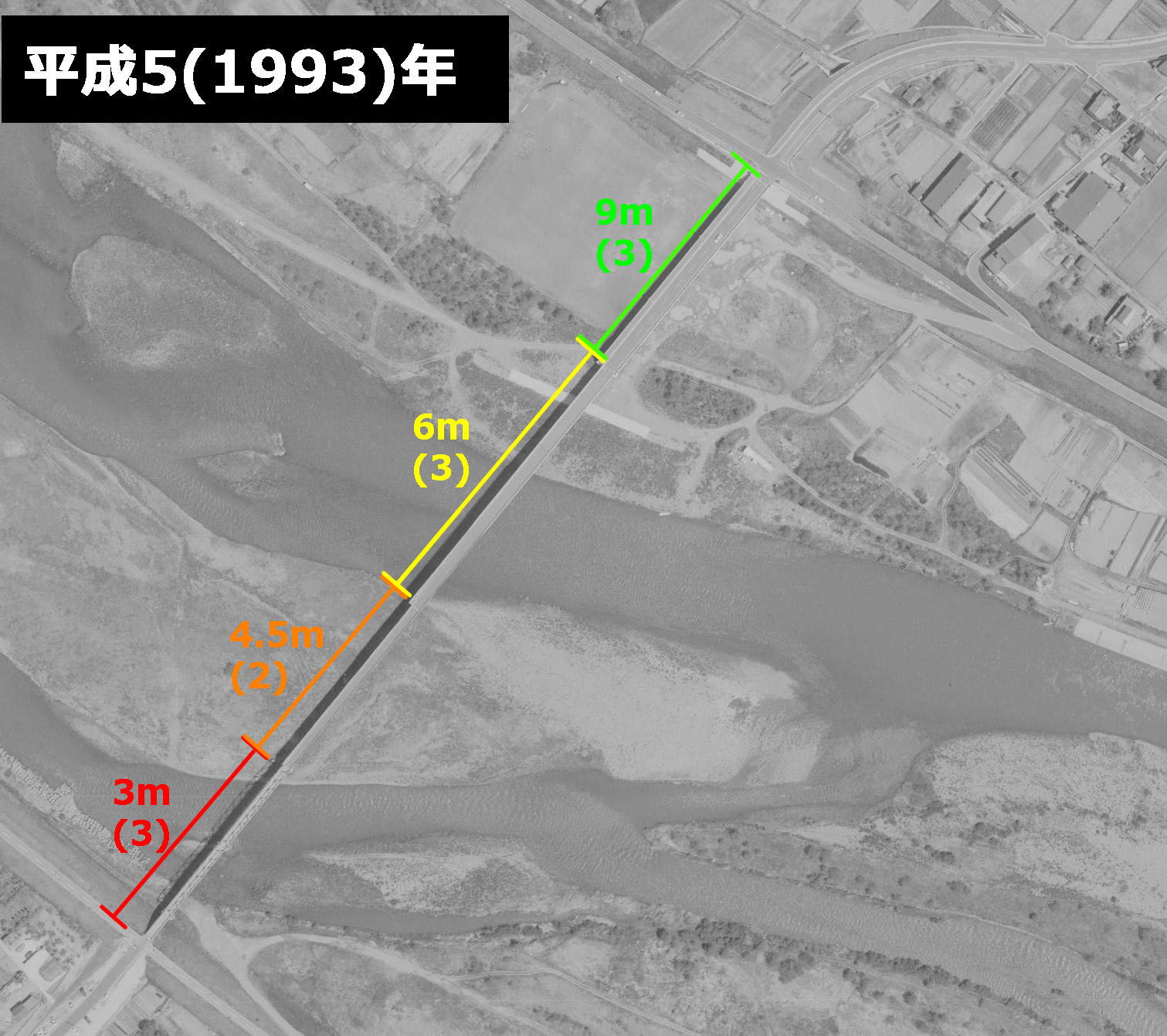

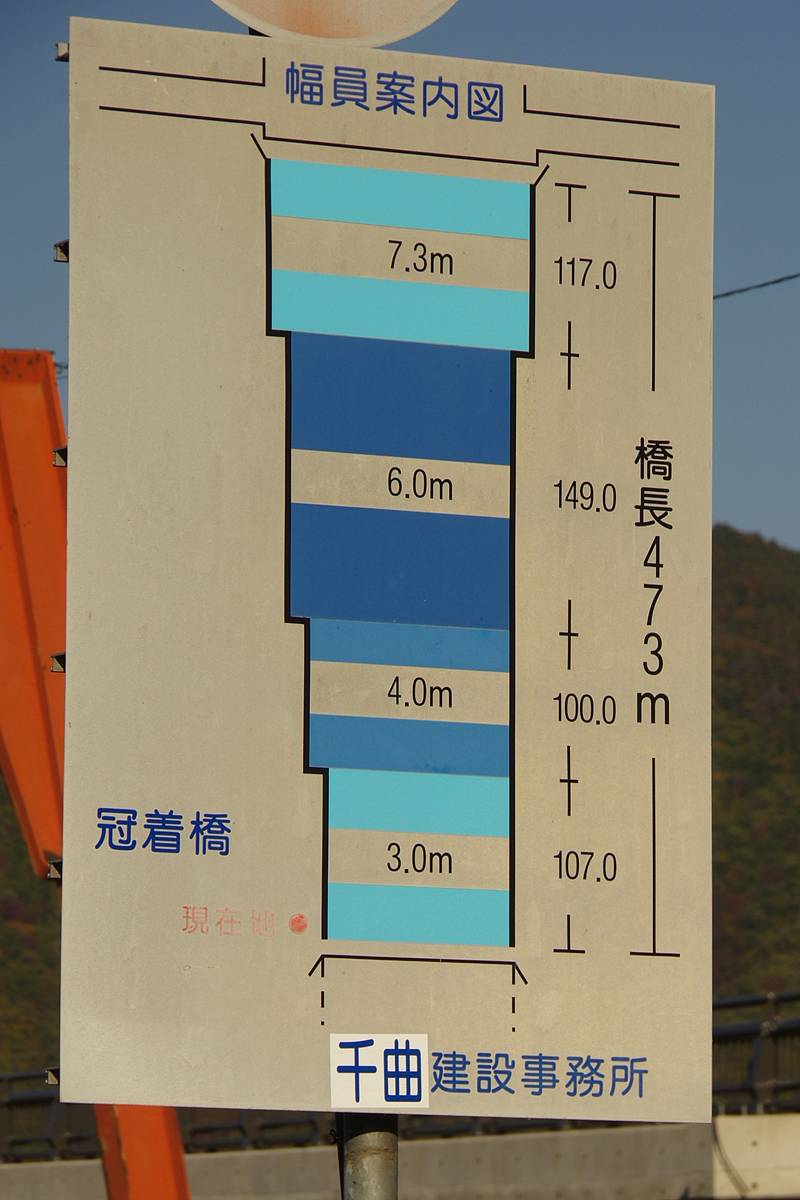

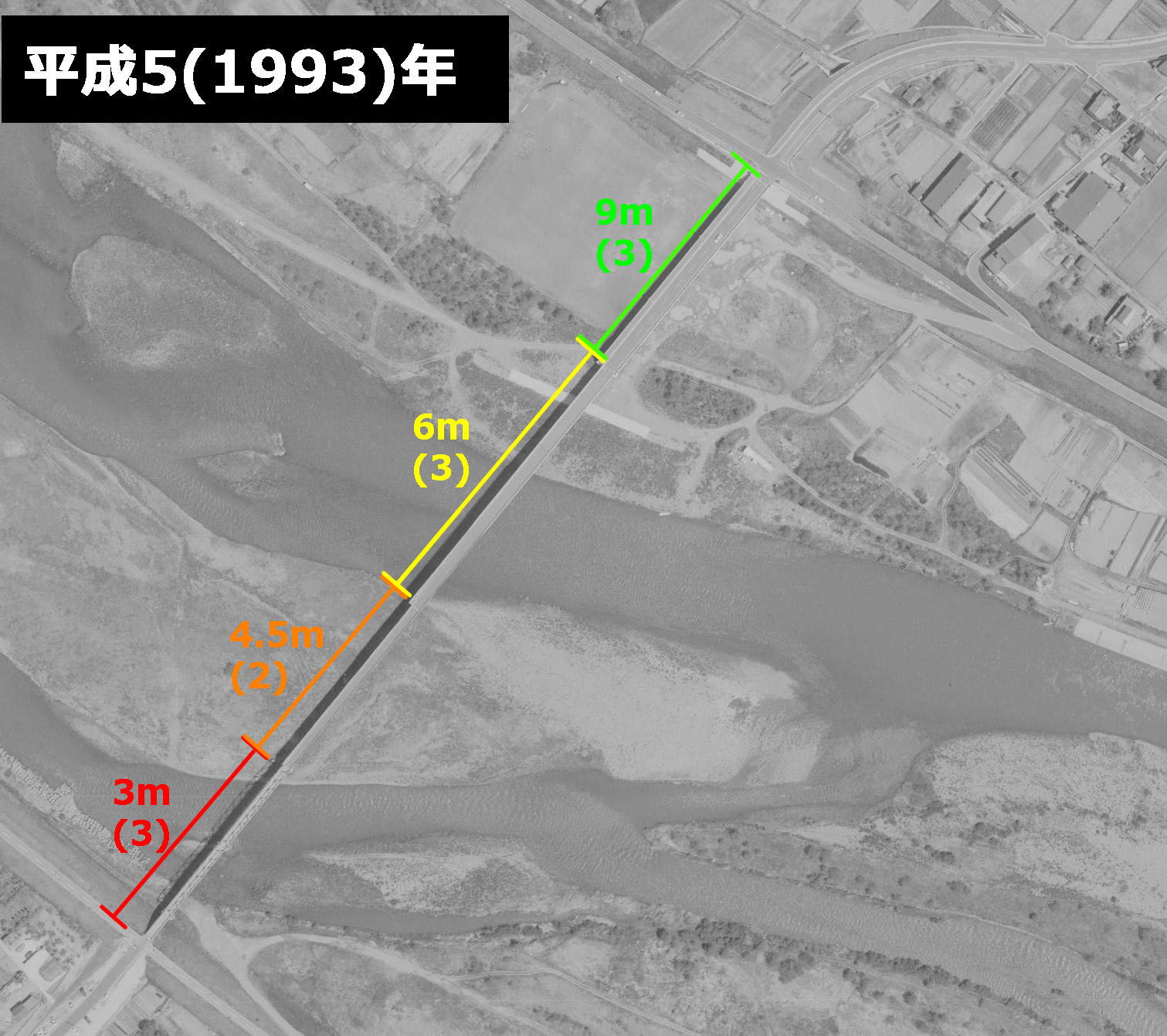

���������ɂ�4��ނ̈قȂ镝���������������Ă������A���n�����ɂ���āA���̂�����9�a�ԁi��3m�j�Ƒ�4�a�ԁi��6m�j�ɐ���������������A���ꂼ�����a44(1969)�N�����a59(1984)�N�Ƃ����ːݔN���L�^����Ă����B

���̔����ɂ���āA�{�����\������11�{�̌��́A���Ȃ��Ƃ�2�i�K�ɕ����ĉː݂���Ă��邱�Ƃ��͂����肵�����A�Ԃ����Ⴏ���̂悤�Ȑ������̔������Ȃ��Ă��A4��ނ̈قȂ镝�̌��́A4�̈قȂ鎞���Ɍ��݂��ꂽ�Ƒz�肷��̂����R�ł��낤�B�������A�قȂ镝�̌������ɉː݂����Ȃ�Ă��Ƃ���������A����͂��͂�C���^���Ă��܂��i�j�B

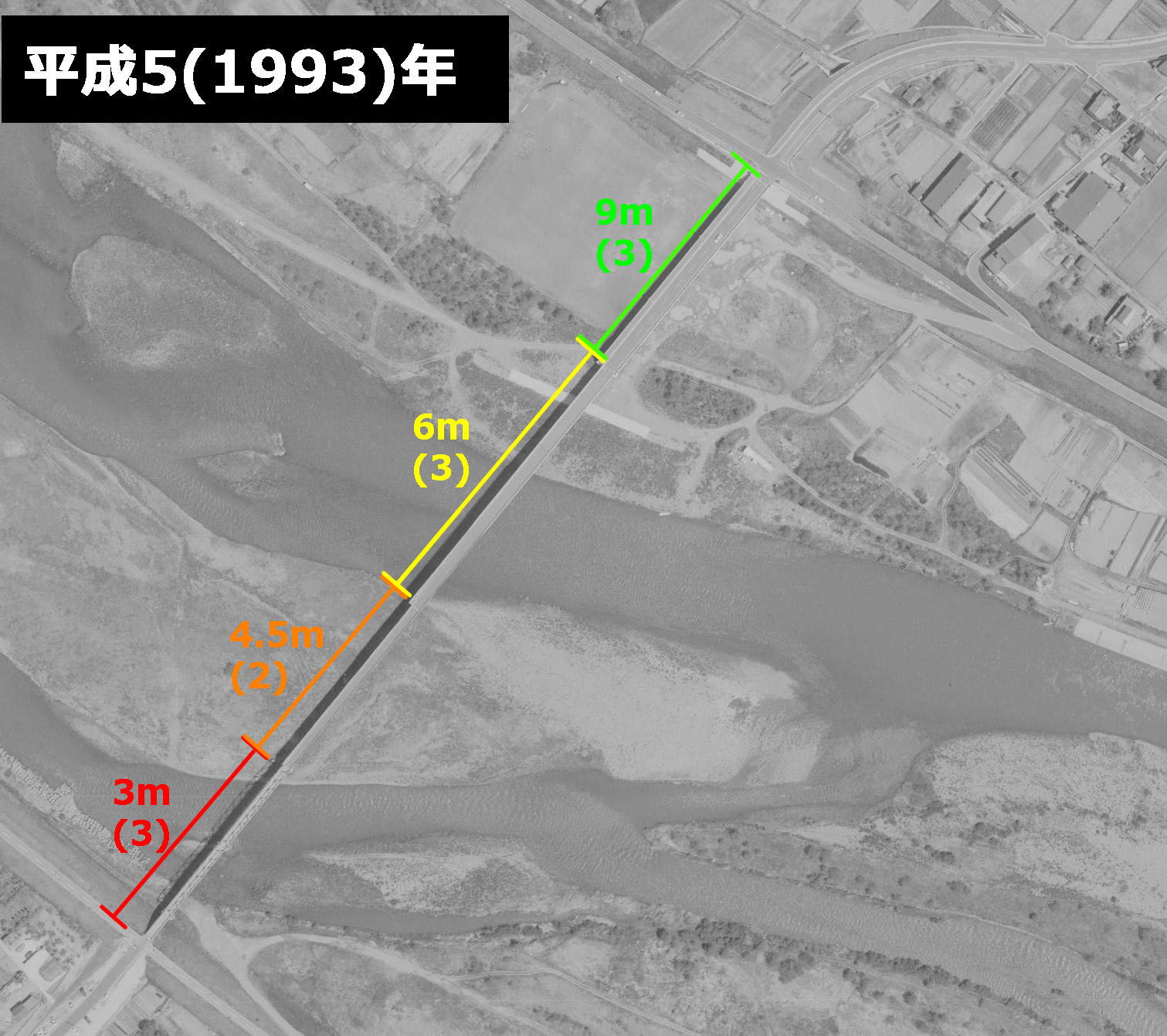

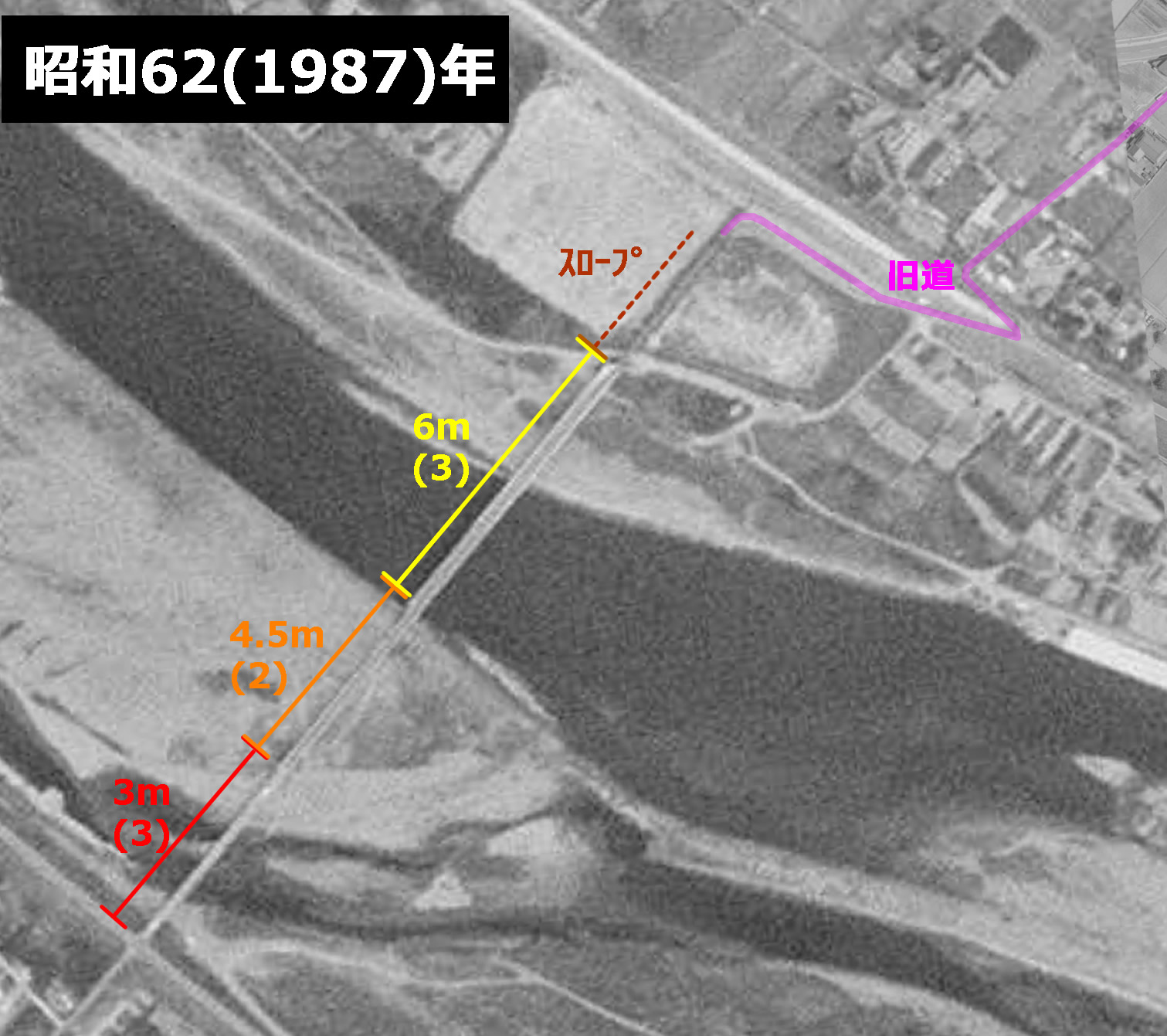

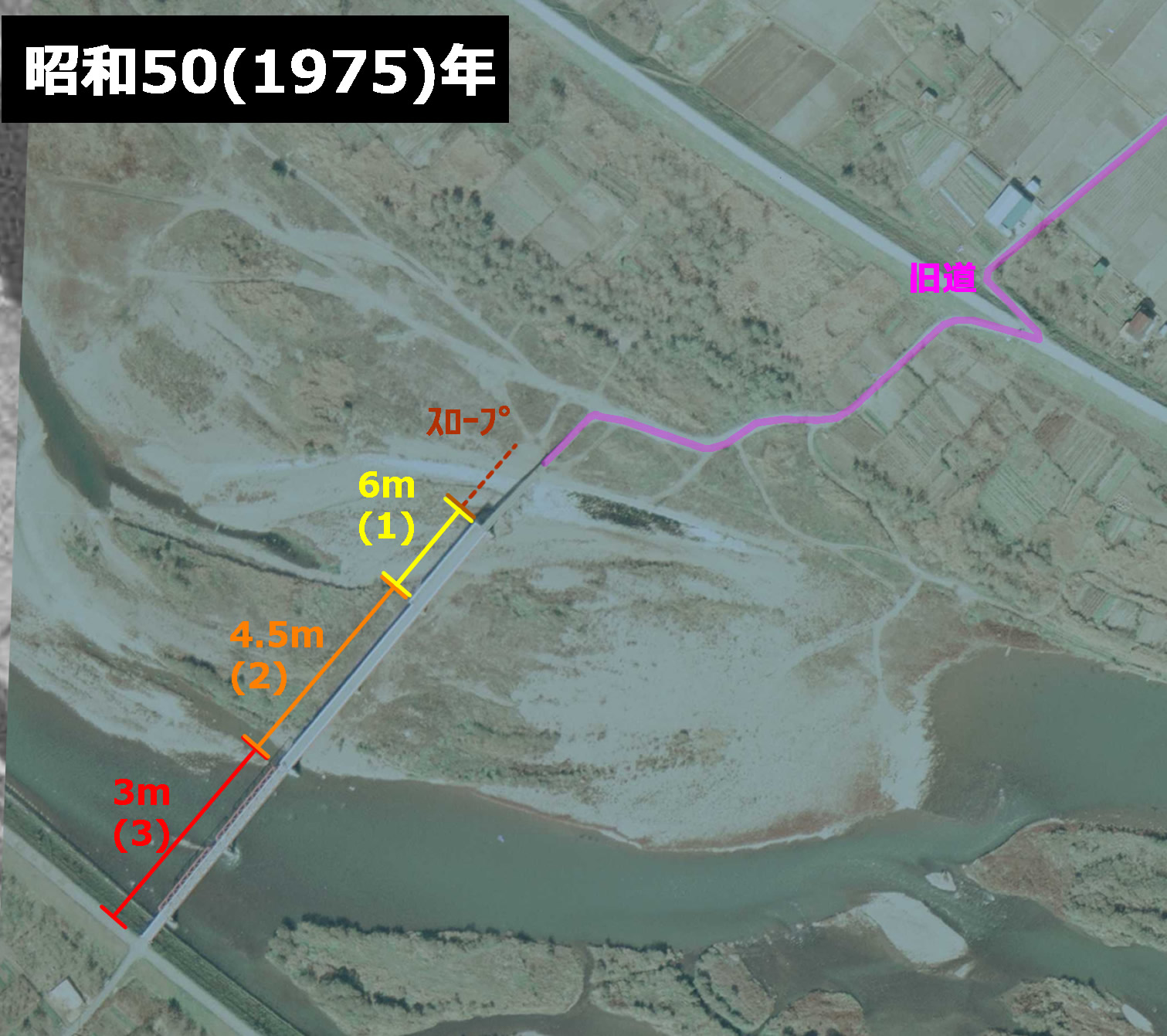

�Ƃ����킯�ŁA�{���̌��͂����炭4�̔N�オ�قȂ錅���������Ă���Ɣ��f�������A���̗��t����ׂ��A�܂������̍q��ʐ^��k�邱�ƂŁA���̕ω���ڎ��Ŋm�F���邱�Ƃɂ����B

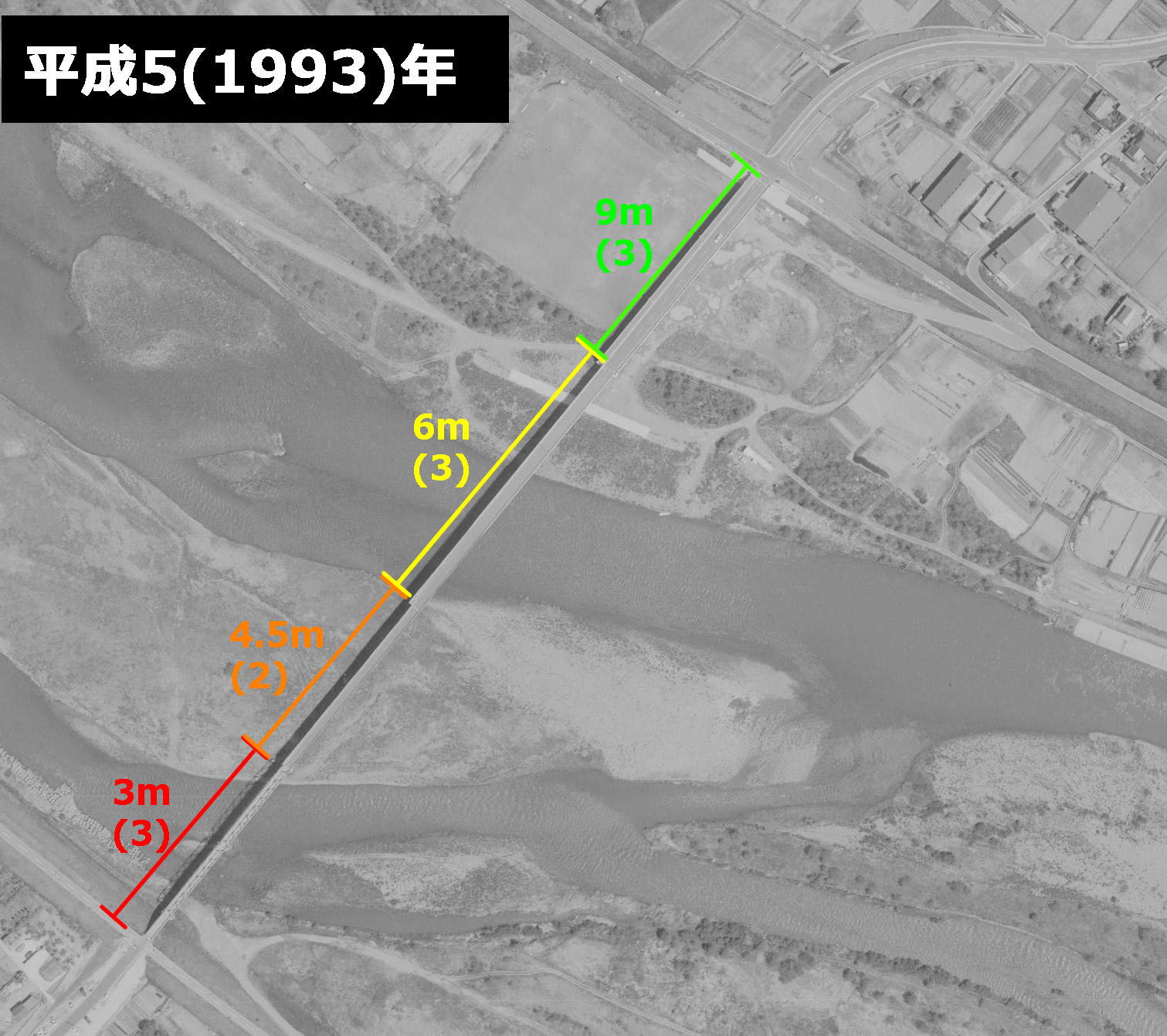

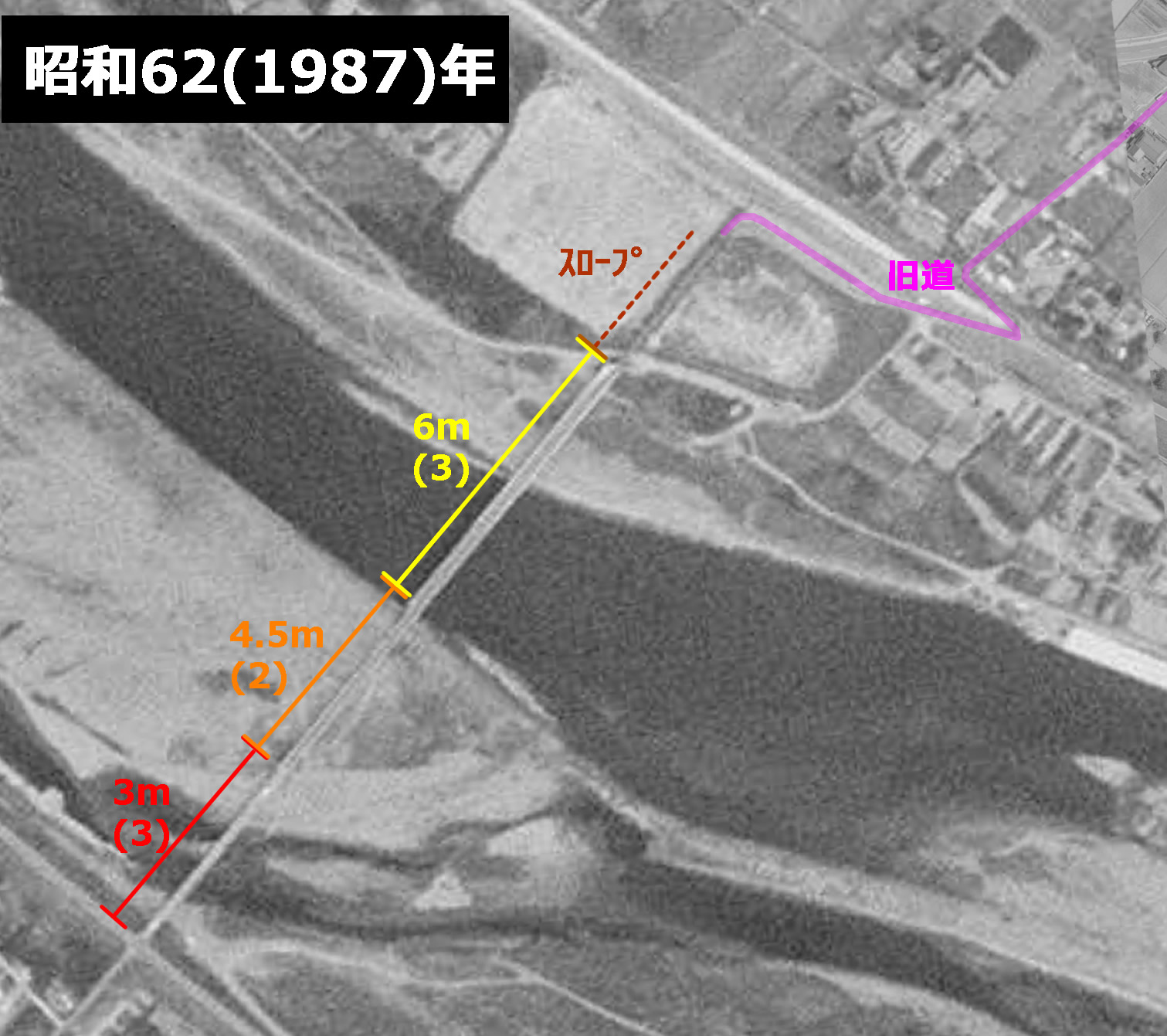

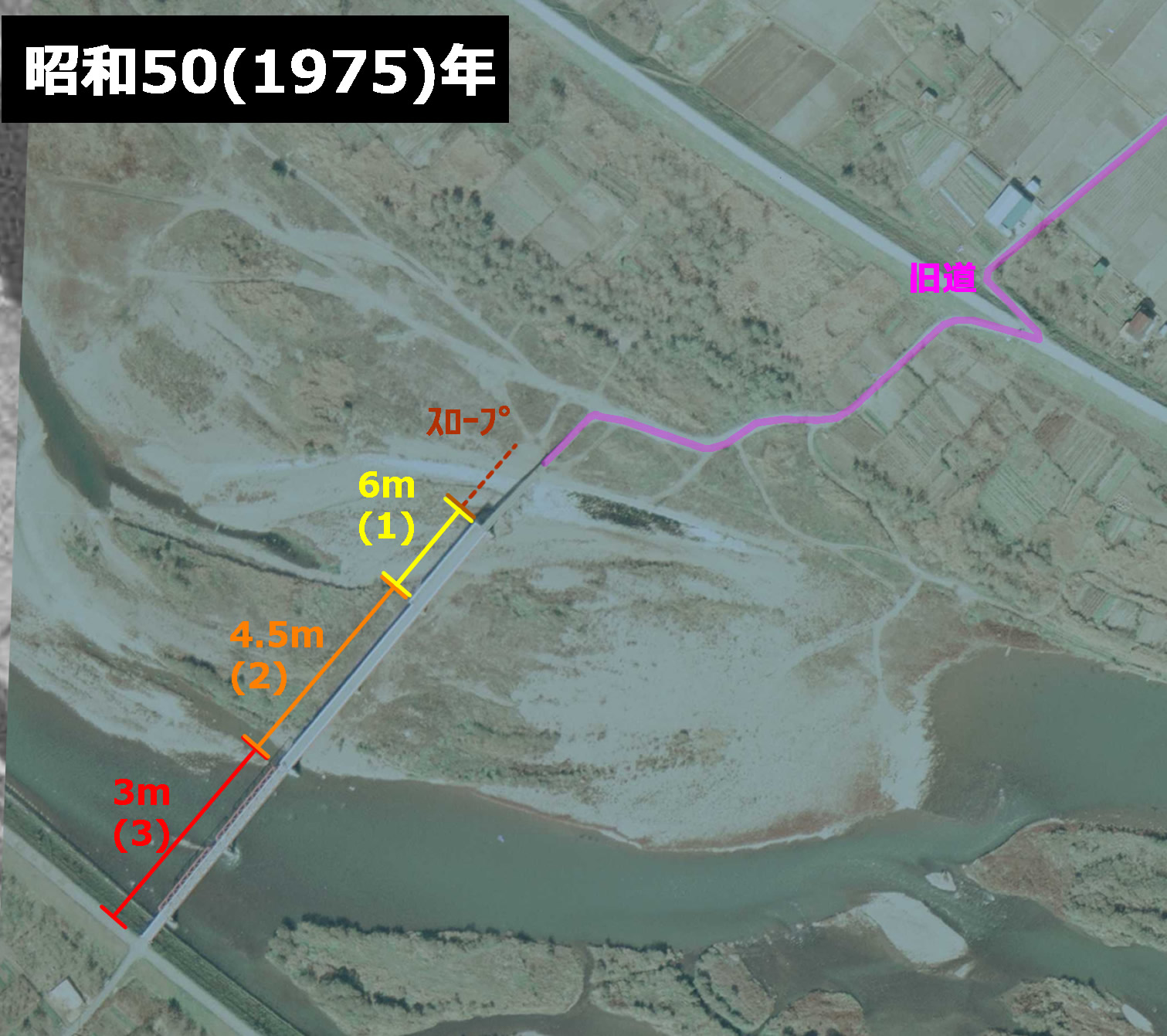

���n���B�e�����q��ʐ^���̏�������k���Ă����ƁA�@����5(1993)�N�A�A���a62(1987)�N�A�B���a50(1975)�N�A�C���a40(1965)�N�A�D���a22(1947)�N��5���オ�������B

������S���������B

1���ځA�@����5(1993)�N�ŁB

���̈قȂ�4�̌����S�đ����Ă���A���v11�A����Ȃ鋴���������Ă����B

����͍���T�������Ɠ����ł���B

�Ȃ��A�}�ɏ���������4�F�̐����́A���ꂼ��̕����̌����ƃX�p�����������Ă���B

�������玞�Ԃ�k���Ă����B

2���ځA�A���a62(1987)�N�ŁB

�@��6�N�O�ɎB�e���ꂽ�ʐ^�ł��邪�A�Ȃ�ƁI�@�Ȃ�ƂȂ�ƁI�I

��9.25m�̉E�ݑ���3�a�Ԃ��Ȃ��I�I

���͉E�݂̒�h�ɂ܂ŒB���邱�ƂȂ��A���݂���8�a�ԖڂŏI����Ă����B

���̓����̏ɂ��āA���ۂ̒ʍs�̌��k���R�����g���Ɋ��Ă���̂ŏЉ�悤�B

�n���A�ˑq�̏Z�l�ł��B�̂̊��������������ł��B

�͈̂�ԍL�����������������āA�ؐ��̋��ʼn͐�~�ɉ����Ă���y��ɓo�铹�ɂȂ��Ă��܂����B

�������b���ƁA�\�Z�̊W�łǂ�ǂ��Ȃ��Ă������炵���ł��B

�Ō�͋������|�����Ȃ��Ėؐ��ʼn͐�~�ɍ~�肽�炵���ł��B

�ǎ҂��܃R�����g���

���Ă̊������́A�͐�~�֍~��Ă��܂����������̂ł���B

�O��Љ���V�����̋�����ɉ˂����h������̉ؗ�ȕ�������I���ʓ_���A�����ɂ������B

���݂̉h����A���Ă̊������́A�Њ݂ʼn͐�~�֍~��Ă��܂��Ƃ��������c�c�����̌��ׁc�c�������Ă����̂ł���B

�������A�r���œr�ꂽ���Ɖ͐�~���̒n�㓹�H�����ԃX���[�v�����ؐ��ł��������Ƃ��A����22(2010)�N�ȑO�̉h���Ƌ��ʂ��Ă���B

�h���ł́A�����̌㔼�Ɏ���܂Ŗؐ��̋����������Ă������Ƃɋ��������A���̊������ɂ����Ă��A���Ȃ��Ƃ����a62(1987)�N�Ƃ�����r�I�ŋ߂܂ŁA�����̈ꕔ�Ƃ��āA�ؐ��̃X���[�v�������p����Ă����̂ł���B

�O�f�̍q��ʐ^�����Ă��A�X���[�v�����͕�6m��苷�������邵�A�F�������R���N���[�g�̂悤�ɂ͌����Ȃ��B

����͊m���ɖ؋��ł������̂��낤�B

�����炭�A���ǂɂ����Ă��X���[�v�����͎b��I���݂Ƃ����F��������A�R�X�g�I�ɂ��ϗp�N���I�ɂ��؋����K�Ɣ��f���ꂽ�̂��Ǝv���B

�c�c�����l����ƁA�X���[�v�������i�v�\�����������h���͂����c�c�B

�����Ă���ɐ�قǂ̏،��ɂ́A�g�������b�h�Ƃ��Ăł͂��邪�A���̕����i�X�Ƌ����Ȃ��Ă������R�́u�\�Z�̊W�v�ł���Ƃ����A�������r���ʼn͐�~�ɍ~��Ă��܂����R�́u�i�\�Z�̊W�Łj�������˂����Ȃ��āv�ł���Ƃ����A�����������Ƃ����炠�܂�ɂ��̂������R���q�ׂ��Ă����B

���̐^�U�ɂ��Ĕ��f�ł���ޗ��͂܂��Ȃ����A11�a�ԂŊ������鋴��8�a�Ԃ܂ł��������Ȃ���A�������c��3�a�Ԃ��˂����Ă��Ȃ���ڂ̓�����ɂ�����A�����̐l���u�n�R���v��A�z����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

3���ځA�B���a50(1975)�N�ŁB

����`�`�I�I�@���x�͍��݂���6�a�Ԗڂ܂ł����Ȃ��I

�������A������n���Ɏ��̑z�������������̂����c�c�A�ŏI�I��3�A�̃X�p���ƂȂ镝6m�̌����A�����ɉ˂���ꂽ�킯�ł͂Ȃ������B

���̏��a50�N�����A��6m�̌��͂�����1�X�p�������앝�̐^�ɉ˂����Ă����Ƃ����A���܂�ɂ������ȏ�����

����1�X�p��������2�Ԑ������I����ƒ����ɃX���[�v�i�������ؐ��ł������낤�j�ʼn͐�~�֍~��Ă��܂��Ƃ��������@����ł͎����I�ɑҔ����ł��ȁB

���̒����Ƃ��Ă��A�����̊������͍ŏI�I�ȋ����ł���473m�̔������x�����Ȃ��A����Ȃ������͉͐�~���̒n������˂��˂ƋȂ���Ȃ��瑖���Ă����B

�K�͈͂Ⴄ���h���̌���ɂ������肾�B

4���ځA�C���a40(1965)�N�ŁB

��������I�I

�B�ȍ~�̊��������ݑ������̈ʒu����A���炩�ɇB�ȍ~�Ƃ̓X�p���̈قȂ鋴����ʂ֓˂��o���Ă��邪�A�������ׂ��Œ���̒��������Ȃ��A���オ���Č�����L��ȉ͐�~�����ɂ͑S�������˂����Ă��Ȃ��B����͂����[�����B

���̋��́A���݂̎n�_�������ʂ��Ă��邪�A���݉˂����Ă��鋴���Ƃ̋��ʕ��ނ͂Ȃ��������B

���������̒��ň�ԌÂ����ȑ�9�a�Ԃ̃g���X�ɏ��a44(1969)�N�ː݂Ƃ���������A����ȑO�ɎB�e���ꂽ���̌��͕ʂ��Ǝv���B

���Ȃ킿�A�����������Ȃ̂��낤�B�i�������猩����X�����j

�Ƃ���ŁA���̎ʐ^�ɂ́u�����v�Ƃ͕ʂ̉����̍\�������A�E�ݑ�����͐�~���ɐL�тĂ���̂�������B

����������ꂽ���Y�̗�̂悤�ɂ��������̂����A����͂Ȃ�Ȃ̂��낤���H

�����̌��ʁA�����炭�͂��ꂾ�낤�Ƃ����ʐ^�����������̂ŏЉ�悤�B

�w�ڂŌ���X���E���Ȃ�100�N�x���]��

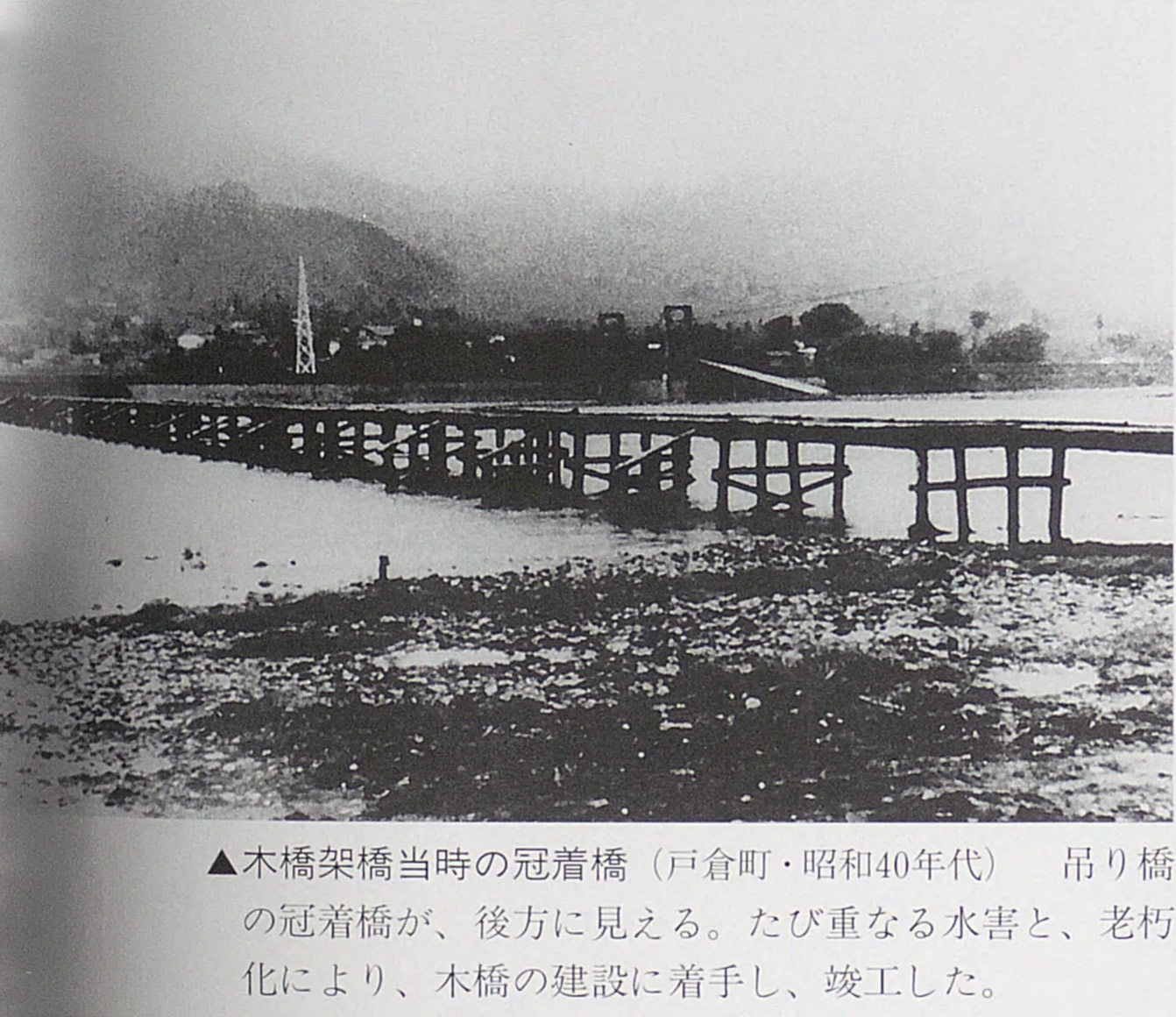

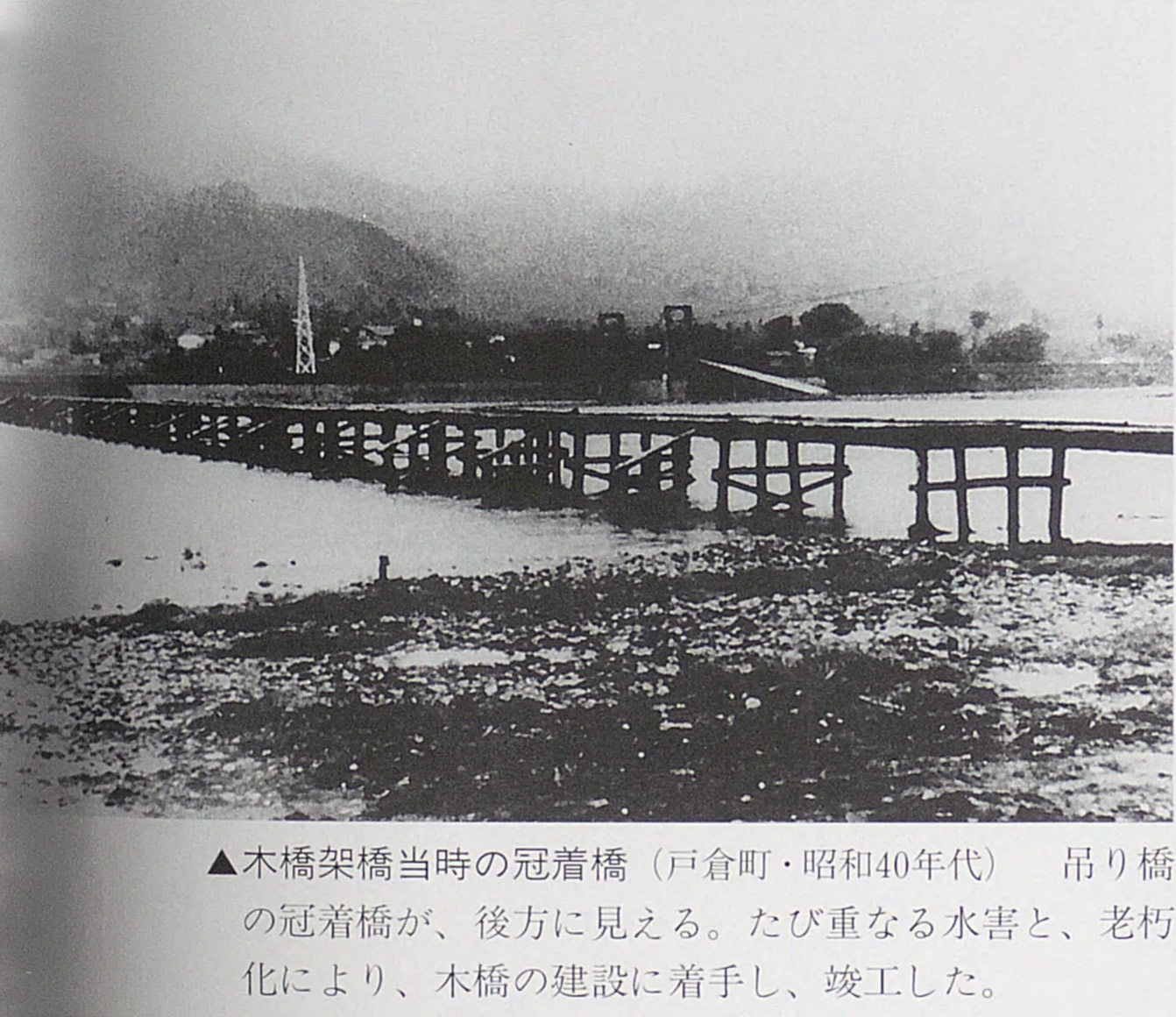

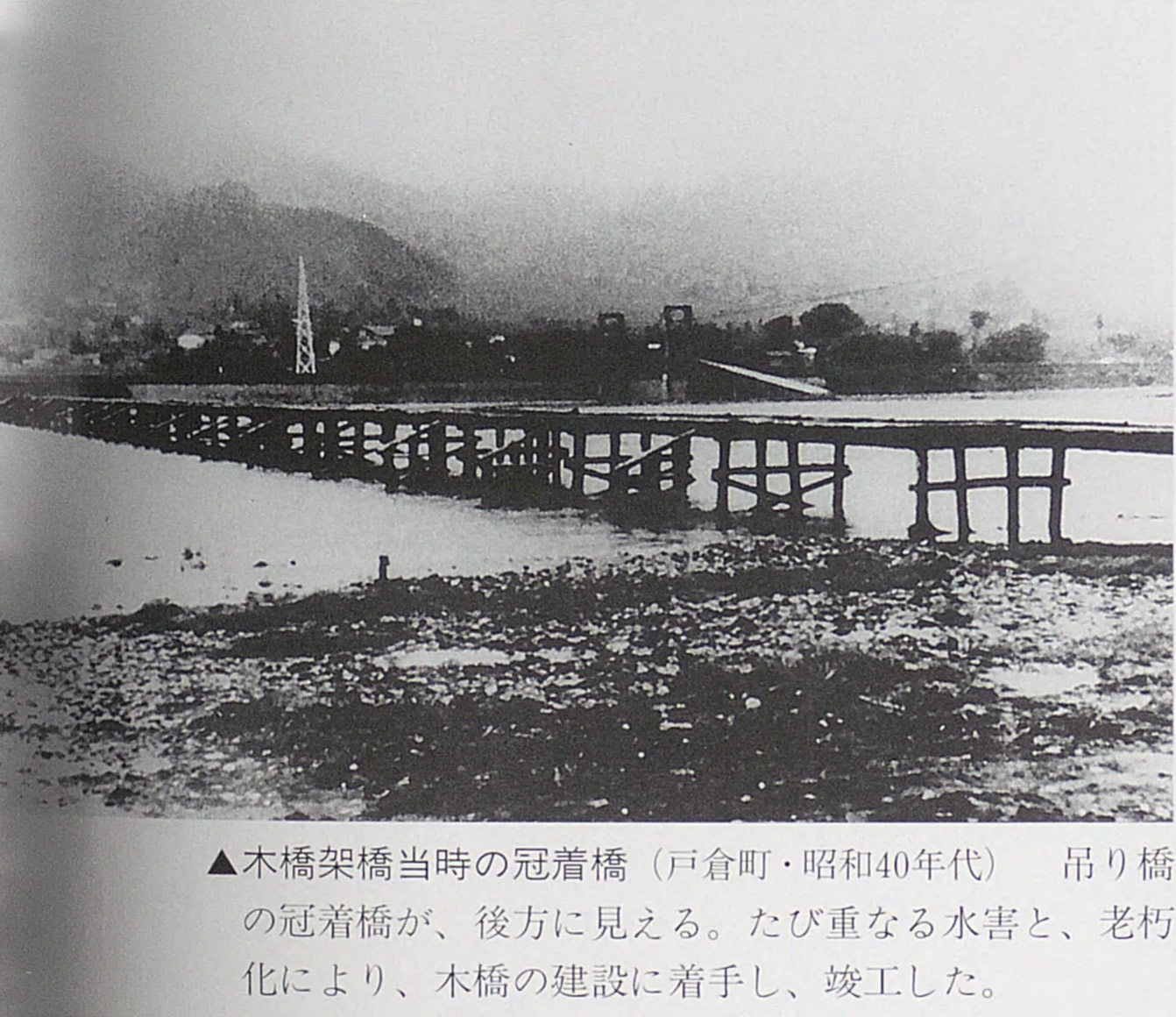

����͋��y�o�ŎЂ�����4(1992)�N�Ɋ��s�����w�ڂŌ���X���E���Ȃ�100�N�x�Ƃ����ʐ^�W�Ɍf�ڂ��ꂽ�A�u�؋��ːݓ����̊������v�̕\��̎ʐ^���B

��������L���v�V�����ɂ��ƁA�B�e���ꂽ�̂͏��a40�N��ŁA����Ɍ�����݂苴�̊��������x�d�Ȃ鐅�Q�ƘV�����ɂ��g���Ȃ��Ȃ������߁A��O�Ɍ�����؋������݂����Ƃ̂��Ƃ��B

�ʐ^�ɂ́A�ƂĂ����a40�N��Ƃ͎v���Ȃ��]�ˎ���݂����Ȗ؋����ʂ��Ă���A���̔w���2�{�̎哃��L����݂苴��������B�݂苴�͐앝�̋͂��ȕ����ɂ����Ȃ��A����ȃX���[�v�ʼn͐�~�֍~��Ă���̂��ٗl�Ȏp�ł���B

���̖؋��ƒ݂苴�̈ʒu�W���A��قǂ̍q��ʐ^�C�Əƍ�����ƁA�ʂ��Ă������Y�̗�炵�����̂́A���̖؋��̐Ղ��ƕ�����B

�L���v�V�����̒ʂ�ł���Ȃ�A�����ł݂͒苴���ł��Â��A���Ɂi�]�ˎ���݂����ȊO���́j�؋����ː݂���A���̌�i���a44�N�j�Ɍ��݂̃g���X�����݂苴�̈ʒu�ɉ˂��ւ���ꂽ�̂ł���B�����炭�����A���̖؋��݂͒苴����g���X���̊Ԃ܂ł̉����ł������̂��Ǝv���B

�Ȃ��A���a40�N�̍q��ʐ^���ƁA���̖؋��͋��Y�������������Ȃ��������A�ːݒ��Ȃ̂��A���������ՂȂ̂��Ƃ����^�₪�������B����ɂ��Ă͌�قǑ��̎��������������B

�@

����5(1993)�N

|

|

|---|

�A

���a62(1987)�N

|

|---|

�B

���a50(1975)�N

|

|---|

�C

���a40(1965)�N

|

|---|

�D

���a22(1947)�N

|

|---|

�����܂Ō��Ă����@�`�C�ɁA�D���a22(1947)�N�ł����������5���̍q��ʐ^�̈ꋓ��r���E�Ɍf�ڂ���B�J�[�\�������ĕω����y����łق����B

�܂Ƃ߂�ƁA�@�`�B�ɂ����ẮA�������̌������݂���E�݂����đ��݂��J��Ԃ��A�Ō�ɂ͉͐�~�ɍ~��Ȃ����S�ȋ��ƂȂ�ߒ��ł���B

�C�ɂ́A���̋����ł���݂苴�ƁA�݂苴�̘V�����ɂ���ĉ����I�ɉ˂���ꂽ�؋������Ď�邱�Ƃ��ł���B

�����čŌ�̇D�܂ők��ƁA�͐�~���ɋ��炵���\�����͑S��������Ȃ��B

�����Ă�����̒��ړ_�Ƃ��āA�D����@�܂ł̔����I�߂����Ԍo�߂̒��ŁA�͐�~���ł̖{���̈ʒu���ω����Ă��邱�Ƃ���������B

�D����C�A�����ćB�ɂ����Ă͍��݊��ɖ{�������������i�����炱�����݊��ɒ݂苴��g���X�����˂���ꂽ�̂��낤�j�A�A�Ƈ@�ł͖��炩�ɖ{�����͐�~�̒����Ɉړ����Ă���B�T�����_�ł����݂̃g���X���̉��ɂ͈�H�̐�������Ă��Ȃ������B

���̂悤���͐�~���ł̖{���̈ړ����A�������̕ω��ɏ��Ȃ��炸�e����^�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��A�q��ʐ^����ǂݎ�ꂽ�B

I.

����43(1910)�N

|

|

|---|

II.

���a4(1929)�N

|

|---|

III.

���a12(1937)�N

|

|---|

IV.

���a37(1962)�N

|

|---|

V.

���a51(1976)�N

|

|---|

VI.

���a54(1979)�N

|

|---|

VII

����13(2001)�N

|

|---|

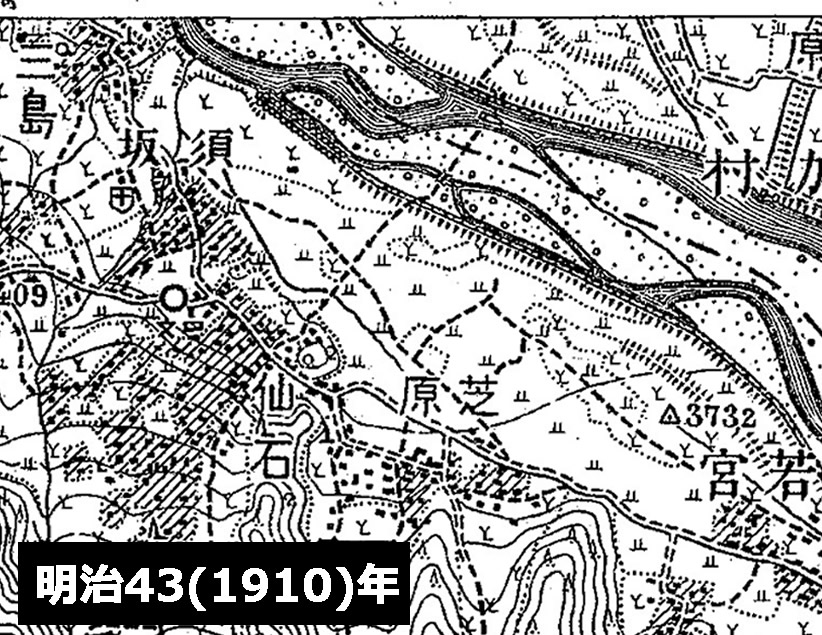

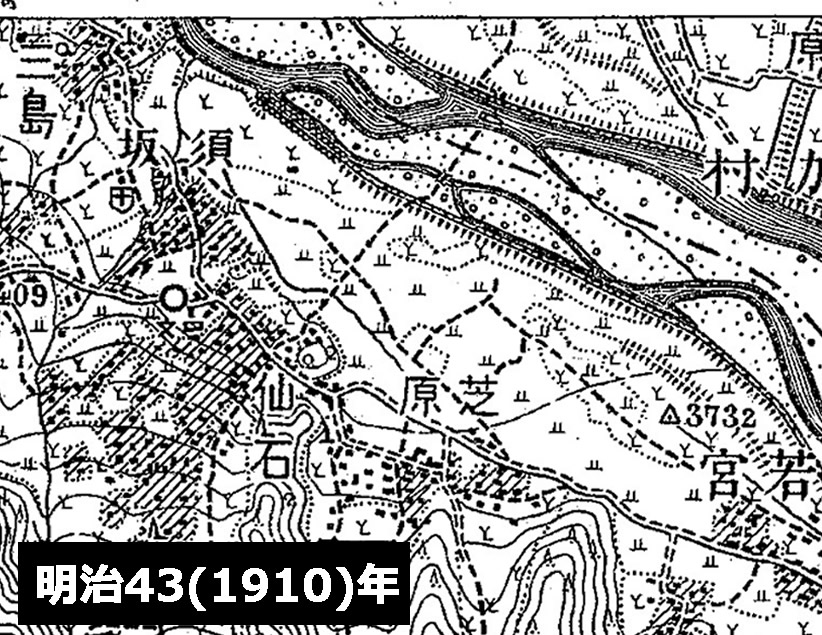

���������Ȃ̂ŁA�q��ʐ^�����łȂ��n�`�}�ł��������̕ω������Ă݂悤�B

���ɍq��ʐ^���B�e�����ȑO�̏́A�n�`�}�ł����M���m��Ȃ����̂�����B

I.������43(1910)�N�ŁB

�n�}�̒����t�߂ɐ�����f����_���̓��i���a���k�����j������A�Z�����Ɠn�D�̑g�ݍ��킹�ŗ��݂�����ł���B���̓n�D����{���M�n�ƌĂ�A�Â��͉Éi5(1852)�N�̊G�}�ɂ����邱�Ƃ��A���쌧����ψ���s���w���j�̓������� 31 (��Ȑ�)�x�Ɍf�ڂ���Ă����B���ꂪ�ʒu�I�ɂ��������̑O�g�ł���B

II.�����a4(1929)�N�ŁB

I.�Ɠ����悤�ɓn�D���`����Ă��邪�A�͐�~���̗���̈ʒu�̕ω��ɍ����āA���a��n�D�̈ʒu�������ɕω����Ă���B

III.�����a12(1937)�N�ŁB

���̎����ɂ͖{�����E�ݑ��Ɉړ����A�n�D���E�݊��ɕς���Ă���B

IV.�����a37(1962)�N�ŁB

���͂��̎����ɂ͊��ɍq��ʐ^�C�Ɏʂ��Ă����݂苴�����݂����̂����n�}�ɂ͔��f����Ă��炸�A�n�D�������āA���̈ʒu����n�͎{�݂̈�������Ă���B��㋴�݂̒苴�͌��Lj�x���n�`�}�ɔ��f����Ȃ������B

V.�����a51(1976)�N�ŁB

���̔ł���悤�₭���������`����Ă���B�����ɂ����̋��������A�앝�̔������x��n���Ă��āA�c��͉͐�~��ʍs���Ă���B�q��ʐ^�B�̏ɋ߂��Ǝv���B

VI.�����a54(1979)�N�ŁB

���̕\�L�������Ȃ苴�����L�ڂ����悤�ɂȂ������A���̒����⓹�̈ʒu�͕ς��Ȃ�����A�P�ɕ\�L��̕ω��ł����Ȃ��������B�����������ɋ��̑��݊��͑����Ă��Ă���B�Ȃ��A����338������H�̒�ԏ���̔F��͏��a49(1974)�N7��29���ł���B����܂ł͒����������������́A���̂Ƃ��Ɍ����ɏ��i�����Ǝv����B���̂��Ƃ��\�L�ɔ��f���ꂽ�̂�������Ȃ��B

VII.������13(2001)�N�ŁB

�{�҂ł��Љ���A�������������������p���`����Ă���n�`�}�ł���B�����Ɨ��݂̉͐�~�����Ԏp�ɂȂ��Ă���B

���̏͂ł́A�������ɌW����̊j�S�ł��錅�̕ω��A���݂Ɖ��L�̗��j�ɏœ_�Ă�B

���n�T���ŗN���オ�������X�̋^��ɁA������n�����ł͂Ȃ����I

�������̗��j��m�邤���ŁA�ɂ߂ėD�ꂽ���������݂���B

����́A���̋��̊Ǘ��҂ł��钷�쌧��Ȍ��ݎ������̍L��u��Ȃӂꂠ���U�������v�ɁA���đS7��ɂ킽���ĘA�ڂ��ꂽ�u��Ȑ�E�����̍����v�Ƃ����L�����B

����30(2018)�N�Ɍ��J���ꂽ��1���������ł������B

�ƂĂ��ǂ��܂Ƃ܂����ǂ݂₷���L���Ȃ̂ŁA�����ǂ�ŖႦ��A���͂₱���Ŋ��㒲��������K�v���قƂ�ǂȂ��̂ł��邪�A����ł������ĎR�s���œǂ݂����Ƃ�������ȕ������ɁA���Ɍ����Ă����lj������������Ȃ���A���̓��e���Љ�����Ǝv���B

�������̗��j�@�i1�j�@�݂苴����g���X����

�X���n�悩��ˑq�w�A���X�X�ւ̍ŒZ�����ł��邱�̏ꏊ�ɋ����˂���O�́A�u��{���̓n���v�ƌĂ��n���D���^�s���Ă��܂����B���߂ċ����˂������̂͏��a33(1958)�N�B�ˑq���i����Ȏs�j�ɂ��A�ؐ��݂̒苴�����ݑ��ɉː݂���܂����B�����͌��݂̋���6����1�ɑ�������74m�ŁA���ݑ��̗������������ɋ����˂��A�͏��̓��H�ƎΘH�i��t���H�j�Ō���ł��܂����B

�~�Ŏ����Ԃ��ʂꂸ�A�͏������͑�������Ɛ��v���ʍs�ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͕p�ɂŁA���a40�N�ɂ͒ʍs�~�߂ƂȂ�A41�N�̑䕗�ňꕔ���������Ă��܂��܂����B

����/�ʐ^�Ƃ��w��Ȑ�E�����̍��̂���1�@�������x�i��Ȍ��ݎ������j���

�q��ʐ^�C�i���a40(1965)�N11��6���B�e�j�Ɏʂ��Ă����݂苴���A�������Ƃ��Đ�Ȑ�����f�����ŏ��̋��ł������B

���̏v�H�͏��a33(1958)�N�ŁA�ˑq�����ː݂����S��74m�̖ؐ��݂苴�ł������Ƃ����B

���͍L���͐�~���̍��ݑ��ɂ����������������������f���Ă���A��͖ؐ��̎ΘH�ɂ���ĉ͐�~���̒n�\���H�Ɍ���Ă����B

���̋��i���X���j�ɂ��ẮA���a49�N�Ɍˑq������ψ���o�ł����w�N�\�ˑq���̍��́x�Ƃ��������ɂ��A���a33�N6��19���̏o�����Ƃ��āA�u�������v�H����B�苴�Ƃ��ĉː݁@����75m�E����3m�v�ƋL�ڂ�����B����ɂ��A����T���������������̑�9�`11�a�ԂƓ�������3m�̋��ł���������������B

�@�w�ˑq�����x�ɂ��NjL�V���[�Y�i�P�j

2025/7/14�NjL

�{�҂̊������班�����Ԃ��o���Ă��܂������A���ʂ���z���Ă����w�ˑq���� ��3�� ���j�� ���x���͂����̂œǂ�ł݂�ƁA�������̗��j�ɂ��āA����܂ł͕s���ł��������������낢�딻�������̂ŁA�������w�ˑq�����x�ɂ��NjL�V���[�Y�i�P�j�`�i�T�j�Ƒ肵���NjL���s���B���ɖ{�҂�ǂ�ł�����́A���̐Ԃ��ۂ��w�i�F�́g�NjL�V���[�Y�h�����������c�}�~�ǂ݂��Ă���B

�ł͑����A���a30�N��ɒ݂苴������̊����������݂��ꂽ�o���ɂ��Ă̋L�q���������̂ŏЉ�����B

���a30(1955)�N�ɐV�ˑq�����������������A��Ȑ�̗��݂����ԋ��͑吳�������ł������B���������āA�X���n��ƌ܉��n����ނ��Ԑ�Ȑ�ւ̉ˋ��́A�ό��J����_�ƐU���ƂȂ�ԎO���������̏d�v�ۑ�̂ЂƂł������B�X���n�悩��ˑq�w�E�ˑq���X�X�ւ̍ŒZ�����ł����Ȑ�̒n�_�ɂ͓n�D�i��{���̓n���j�����������A�܉��n��̐�{���E����̐l�X�͊����R�̓���p�̂��߂Ɋ��p������A���n��̐��������̌𗬂Ɏg���Ă����B���̓n�D��30�N�ɒ��c�ƂȂ�A���\�Z�ɓn�D�30�N�x5��7467�~�v�コ�ꂽ�B�ˋ��́A32�N4��16���ɋN�H���������Ȃ��A��Ȑ�{���̏M�n���̕����ɉ���74m�A�L������3m�A�H��880���~�i950���~�̋L�ڂ�����j�̒���33�N6��7���ɏv�H�����B�����́u���ނ肫���v�i�̂��������j�Ɩ������ꂽ�B

�w�ˑq���� ��3�� ���j�� ���x���

�w�ˑq���� ��3�� ���j�� ���x���

���̂悤�ɁA�{�҂ň��p�Љ�ς݂́w��Ȑ�E�����̍��́x�Əd�����镔���͑������A���ڂ������������Ă���B

��̓I�ɂ́A���㊥�����͌ˑq�����ő吳���i�吳3�N�ː݁j�Ɏ�����2�Ԗڂɉ˂���ꂽ��Ȑ�̋��ł���A���a30(1955)�N�̒��������ɂ���Ē��悪���݂Ɋg�����ꂽ���Ƃ��_�@�ɉˋ��̎������}��ꂽ���ƁA�܂����̖��O�������͂Ђ炪�Ȃ́u���ނ肫���v�ł��������ƂȂǂ��A�傫�ȐV���ł���B

�܂��A���̏���u���ނ肫���v�̓n�菉�߂̎ʐ^���f�ڂ���Ă����i���j�B

�����͒����ł���������A�ʂ��Ă���l���������̊W�҂������Ǝv�����A�F�ƂĂ������������B

�����ċ��̎ʂ�����������A�B�e�n�_�݂͒苴����͐�~�ւƍ~���ؐ��̃X���[�v�����y�}���z �Ƃ݂���B

�Ƃ݂���B

��3m�̘H�ʂ͂���ɔ~���ŁA�������}���z�B

�����ɂ��J�̓��͊��肻���ŋ��낵���B�萠����Ⴂ�B

�܂��l������̋��Ƃ��������ł���B

���̔~���݂̒苴�͎����Ԃ��ʂ邱�Ƃ͂ł����A�i�V�����̂��߂��j���a40�N�ɑ������ʍs�~�ƂȂ�A��41�N9���ɗ��P����26���䕗�ɂ���ĎΘH�������������Ă��܂����B

�ꏏ�Ɍf�ڂ����ʐ^�ɂ́u���a41�N�䕗26����Ќ�̋��؋��i�݂苴�j�v�Ƃ����L���v�V����������B

�m���ɎΘH�̕������r���܂ł����Ȃ��A�n��܂ŒB���Ă��Ȃ��B

�O�͂ł́A�w�ڂŌ���X���E���Ȃ�100�N�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�g���a40�N��h�ɎB�e���ꂽ�݂苴�v���y���i�z ���Љ�����A�����ł͎ΘH�����͌��݂̂悤�Ɍ������B���������ď��a41�N�̗����ȑO�ɎB�e���ꂽ�\���������B�����ē����ʐ^�ɁA�݂苴�̘V������ʼn˂���ꂽ�Ƃ��������炵���؋����ʂ��Ă������A���̖؋��͍q��ʐ^�C���Ƌ��Y���������Ԗ�������ԂɌ������B

���Љ�����A�����ł͎ΘH�����͌��݂̂悤�Ɍ������B���������ď��a41�N�̗����ȑO�ɎB�e���ꂽ�\���������B�����ē����ʐ^�ɁA�݂苴�̘V������ʼn˂���ꂽ�Ƃ��������炵���؋����ʂ��Ă������A���̖؋��͍q��ʐ^�C���Ƌ��Y���������Ԗ�������ԂɌ������B

�����炭���n��Ƃ��ẮA���a40(1965)�N�̑��������ɒ݂苴���ʍs�~�ƂȂ�A���̑�Ƃ��ĉ��؋����˂���H�����i�߂��Ă���Œ���11��6���ɍq��ʐ^�C���B���A���̌�A�؋��������������_�ŋ��̎ʐ^���y�B�e�z ���ꂽ�B�����āA���a41�N9���̑䕗26���ɂ���Ēʍs�~�������݂苴�̎ΘH���������������i�L�^�͂Ȃ����A�����炭�؋�����œI��Q�����Ǝv����j�Ƃ������ꂾ�Ǝv����B

���ꂽ�B�����āA���a41�N9���̑䕗26���ɂ���Ēʍs�~�������݂苴�̎ΘH���������������i�L�^�͂Ȃ����A�����炭�؋�����œI��Q�����Ǝv����j�Ƃ������ꂾ�Ǝv����B

�@�w�ˑq�����x�ɂ��NjL�V���[�Y�i2�j

2025/7/14�NjL

����݂̒苴���ʍs�s�\�ƂȂ����o���ɂ��Ă��A�w�����x�ɏ����@�艺������������̂ŏЉ�悤�B

40�N9��17���ɑ䕗24���ɂ�鑝���Œ���\�������ނ��ʍs�s�\�ƂȂ����B����ɗ��N9��24�A25���̑䕗26���ɂ�鑝���Ŗ؋��̈ꕔ�����������B

�w�ˑq���� ��3�� ���j�� ���x���

�����ł̐V���ȏ��́A���a40�N�ɋ����ʍs�s�\�ƂȂ����������B

�V�����ɂ��ʍs�~�Ǝv���Ă������A���N9��17���ɗ��P�����䕗24���ɂ�鑝���Œ݂苴�́g����\�i����Ă������j�h���X�������Ƃ������ł������Ƃ����B����\�Ƃ͉p���Anchorage�A���Ȃ킿�݂苴�̎�����Œ肷��u���b�N��̍\�������w���B�݂苴�ɂƂ��Ď���Ƌ��ɍł������I�ȍ\���ł���A���ꂪ�̏Ⴗ��̂͒v���I�ƌ�����B

��̓I�ɂ́A�{���̏ꍇ���y���́���z �̕���������\�Ƃ݂��A���ۂɌX���Ă���悤�Ɍ�����B

�̕���������\�Ƃ݂��A���ۂɌX���Ă���悤�Ɍ�����B

���̂悤�ɁA����̊������͊�������10�N���炸�̊Ԃɓx�d�Ȃ鐅�Q�̂��߂�����ƂƂȂ��Ă��܂����B

�����Ă�������A2��ڋ������������]�Ȑ܂̗��j���X�^�[�g����B

�����H���ł݂͒苴��P�����ċ��r�̐V�݂��s���A���a43(1968)�N�ɐԐF�̍|���g���X�����˂����܂����B���̉���106.5m�A����3m�̕����́A����26(2014)�N�Ɍ��݂̋����ł���܂ł�46�N�Ԋ��܂����B

����/�ʐ^�Ƃ��w��Ȑ�E�����̍��̂���1�@�������x�i��Ȍ��ݎ������j���

�q��ʐ^�B�ƇC�̊ԂɁA��3m��3�X�p���iG9�`11�j�����̎��オ�������̂ł���B

�����Ĉ��p�����ɂ���Ƃ���A���ꂪ�����Ƃ��Ă̍ŏ�����Ō�܂ōł���������3�a�Ԃ������B

����3�X�p����������������̎ʐ^�����߂Č������A���h�ȃg���X���ł͂��邪�A����Ȑ�Ȑ�ɒ��ނɂ́A�������ɒ����̓_�ŗ���̂Ȃ����ł������B

���̏؋��ɁA�ʐ^�̎��_�Ŋ��ɋ���n������̎ΘH�̌������͐��v���Ă���悤�Ɍ�����B

���̏ł͒ʍs�͕s�\�ł���A�삪�������邽�тɒʍs�~�ɂȂ��Ă������̂Ǝv����B

�ꉞ�����Ԃ͒ʂ��悤�ɂ͂Ȃ������A�����Ɏア�Ƃ����݂苴����̑傫�Ȏ�_�͍����o���Ă��Ȃ������̂ł���B

�Ȃ��A�������łȂ����r�ɂ��Ă��A���̎ʐ^�Ɏʂ�3�{�iP8�`10�j�́A���̒T�����_�ł��������̂��g���Ă����Ǝv���B

�i���j�w��Ȑ�E�����̍��́x�Ɍf�ڂ��ꂽ�}�����ƂɁA�����̍\���ƕ������܂Ƃ߂��}������Ă݂��B

�܂��́A�݂苴����ƍŏ��̃g���X�̔�r�ł���B

�@�݂苴�����2�{�̋��r�����������\��

2025/7/8�NjL

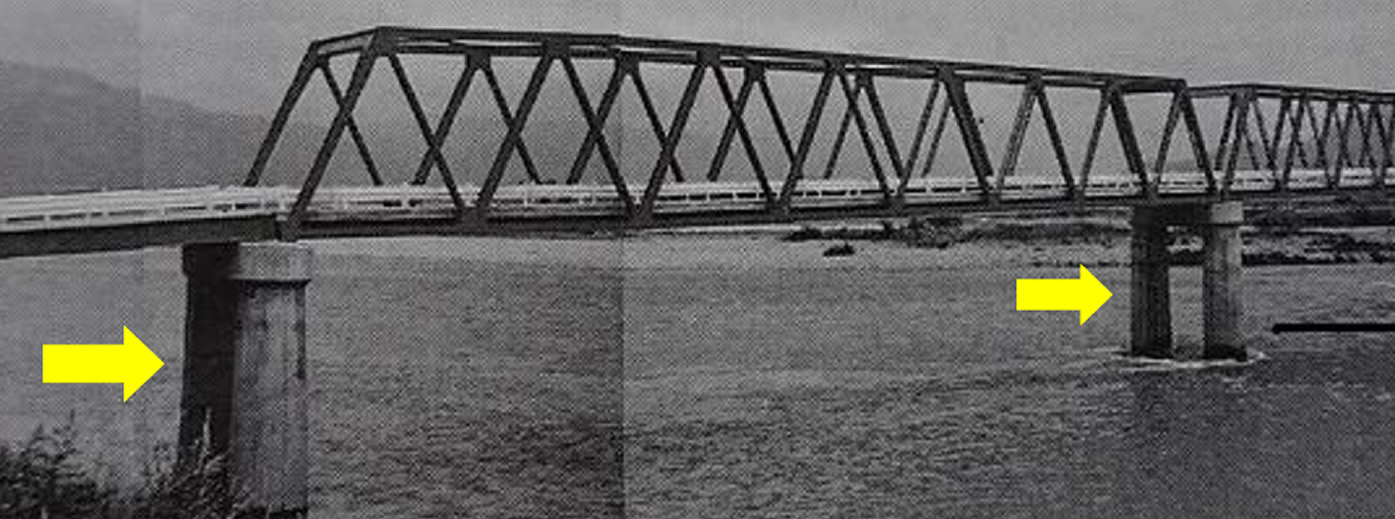

���a33(1958)�N�Ɋ��������݂苴�̏��㊥�����ɂ́A�哃��L���鋴�r��2�{�A��̒��ɗ��Ă��Ă����B

���̌`��́A��`�ł���B

����A���a43(1968)�N�ɉ˂��ւ���ꂽ�g���X���̊������ɂ́A2�A���̃g���X���x����3�{�̋��r�����邪�A�E�ݑ����琔����1�{�ڂ�2�{�ځi���|�[�g����P9��P10�j�̋��r�́A��`�ł���B

���̗��҂ɂ́A�哃�̗L���Ƃ����傫�ȈႢ��������̂́A��`���r�ł���Ƃ��������͋��ʂ��Ă��邵�A��݂���̈ʒu�W���T�ˋ��ʂ��Ă���悤�Ɍ�����B

����26�N�܂Ŋ���𑱂���P9��P10�́A���a43�N�ł͂Ȃ��A���a33�N���܂�ł͂Ȃ��������B

���̂悤�ɍl���鍪������������B

�܂��́A��L�����悤�ɐ�݂���̈ʒu���ߊ���Ă��āA���r�̌`������ʓ_�����邱�ƁB

�����āA���a33�N�Ɍ��Ă���10�N�����o���Ă��Ȃ��܂��V�������r���A���a43�N�Ɏ��ă[�������蒼���͕̂s�o�ςł��邱�ƁB

���n�ɏ��a33�N�̋��r�̍��Ղ��S���Ȃ��������ƁB

����ɁA���������s���R��������B�i���j

���a43(1968)�N�ɉ˂���ꂽ2�A�̃��[�����g���X���������A�Ȃ���2�{�̃X�p���������ɈقȂ��Ă����B

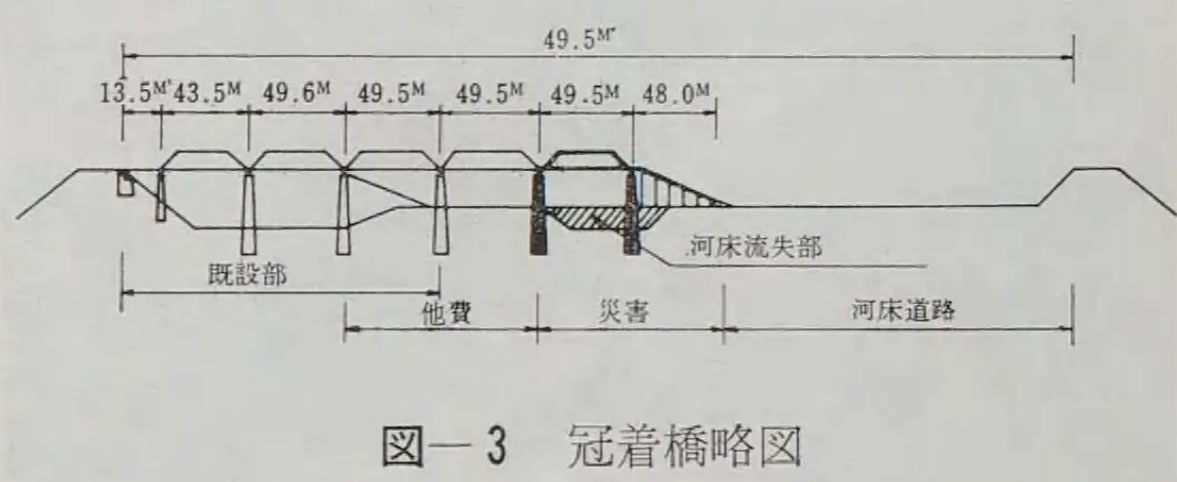

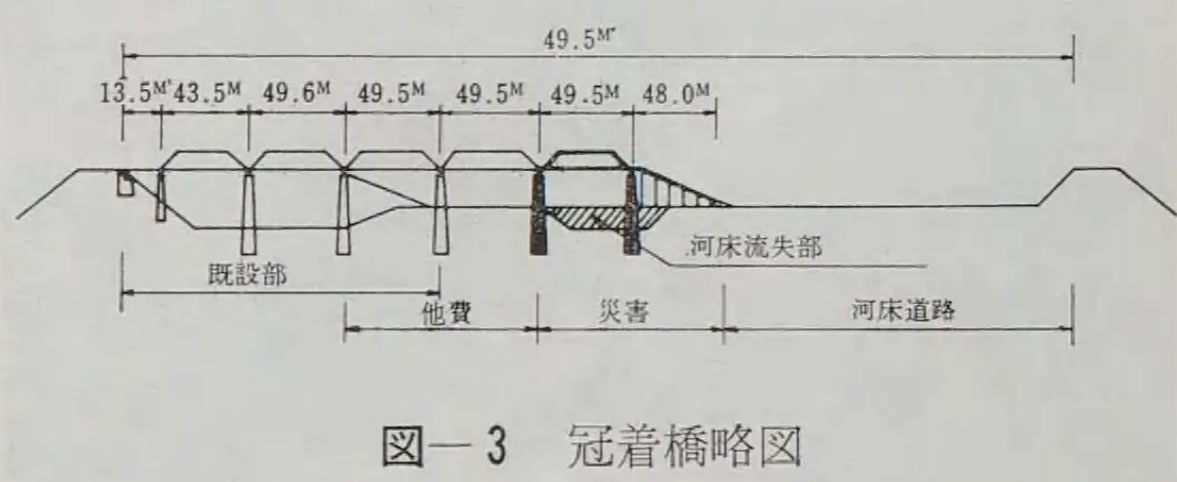

���݊��̃g���X�iG10�j��43.5m�ŁA�E�݊��̃g���X�iG9�j��49.5m�ƁA�Ӗ��[�ȍ����������B

���̍��́A�g���X�̍|�ނ̔z�u�𐔂��Ă݂Ă��A��1�{���̍��ƂȂ��Ėڎ����\�ł���B

�`�F���W��̉摜�̂悤�ɁA�݂苴����̎哃�t�����r2�{�̉��������c���A�g���X���̋��r�Ƃ��ē]�p�������߂ɁA���̂悤�ȕs���R�ȃX�p���̋��ɂȂ����ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł���B

���̂悤�ȗ��R����A����̒NjL�ɂ���ĔF����������A������P9��P10�͏��a33�N�̋��X�����r�̓]�p�ł������Ƃ������B

�c�܂��܂����̂��鋴�������Ȃ��Ɓc�B

�����Ɍ��肪����Ȃ��A�m�b���i���āA�����ł��ȃR�X�g�ŗǂ����ւƉ��ǂ��Ă������ƂɔM�S�������Ɠ`����Ă���B

�������̗��j�@�i2�j�@��Ȑ�S���ɉ˂��鋌���̊���

���a49(1974)�N�A����{������������猧���ɈڊǁB���ɂ�鐮�����n�܂�܂����B���a50�N��ɓ����Ă��䕗�ЊQ�ŎΘH�̗�����Q���A�H���̂��тɌ�������������Ă����܂��B����3(1991)�N�A�͐�S���ɉ˂��鋴�������B���a33�N�݂̒苴���瑝���z��5��A24�N�̍Ό����o�āA���߂ė��݂��Ȃ���܂����B�����I�ȉ˂��ւ��ɂ��A������3m�`9.25m�̊Ԃ�4�i�K�ɍL���Ȃ����ȋ����ł���A�u⡁i�����̂��j���v�ȂǂƌĂ�܂����B�����̋�����Ԃ͎����Ԃ̂���Ⴂ���ł����A�M���ɂ���Č��ݒʍs���s���Ă��܂����B

| �ŏ��̋� | ���a33�N�@74m

|

| ���ݔN�Ƒ����� | ���a43�N�@106.5m

���a47�N�@253.3m

���a57�N�@309.4m

���a58�N�@354.5m

����3�N�@471.8m�i�i�v�����j |

�w��Ȑ�E�����̍��̂���1�@�������x�i��Ȍ��ݎ������j���

�u���a50�N��ɓ����Ă��䕗�ЊQ�ŎΘH�̗�����Q���A�H���̂��тɌ�������������Ă����v�A�ŏI�I�ɂ́A�u����3(1991)�N�A�͐�S���ɉ˂��鋴�������v�������Ƃ����������B

�܂��A�ꏏ�Ɍf�ڂ���Ă����\�ɂ��A���̑��݂��s��ꂽ�N�Ƌ����̕ω��������B�ŏ��̌��̑��݂͏��a47(1972)�N�ŁA�������a57(1982)�N�A58�N�Ƒ����āA����3(1991)�N�́g�����h�܂�4�x�ɕ����čs���Ă������Ƃ����������B���ƁA

�u�����̂����v�͑���������

���̂悤�ɔ��ɗL�p�ȏ����ꂽ���̂́A�e���̑��݂̌o�܂ɂ��ẮA�u���a50�N��ɓ����Ă��䕗�ЊQ�ŎΘH�̗�����Q�v���������Ă���݂̂ŁA�ׂ��������������e�ł͂Ȃ������B

����ɂ��Ă͑��̎�����T���K�v���������B

�����Č����o�����̂��A���a46(1971)�N2���ɑS���h�Ћ�����s�����G���w�h�� �ʊ�261���x�̋L���ł������B

��������A��Ȑ�̒�݂����ɐ[���Ƃ���ցA�����Ă��������c�c

�A������

��Ȑ�ɂ���ē���Ă���ˑq���͍��݊��̗��S����3�a��106.6m�݂̂������Ƃ��Ďc���͉͏����H�Ƃ��Ēʍs���ė������A���a45�N6��14�A15���~�J�O�����J�ɂ��o���̂��ߐ��\�N���ω��̂Ȃ������͐�̒��S���ɖ�50m�̋ЂŐV�������H���o���Č�ʕs�\�ƂȂ������̂ł���B

���̕����̂��߃g���X��3�a�ԉ���150m�Ǝ�t�؋��ΘH��48m���\�����ꂽ�B

����/�摜�Ƃ��w�h�� �ʊ�261���x�i���a46�N�j���

�����ɋL�ڂ���Ă���o�����́A�w��Ȑ�E�����̍��́x�ɋL�ڂ��ꂽ4��̑��݂�1��ڂł������a47(1972)�N�ɍs��ꂽ���݂̌o���ł���B

���̑��݂̐��|���́A���a45(1970)�N6���̍��J�ł������B���̂Ƃ��ɂ���܂ō��݊��̃g���X���̉��ɂ��������H���ω����A�n�㓹�H�ł������������V���ȗ��H�ɂȂ��Ă��܂����B���̂��ߌ�ʕs�\�ƂȂ�A���̑��݂��s���ƂȂ����̂ł���B

�͐�~���ɍ~��Ă��܂����̑傫�Ȏ�_���A���̂悤�ȗ��H�̕ω��Ɏア���Ƃ��낤�B

���̔�펖�Ԃ��āA���͐V���ȗ��H�����f����3�a�ԁi���v150m�j�̑��݂��v�悵�A�ЊQ�������Ƃ̓K�p�����߂č��ɐ\�����s�����B

���̌��ʁA�ŏI�I�ɑ��݂��s����̂����A���������]�Ȑ܂����������Ƃ��A���̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B

�ЊQ����ɂ����Ă͑呠��������u�i1�j�o�����x�����ʂɒB���Ă��Ȃ��v�u�i2�j�͏����H�͖{����������\�����������H�ł��肱�ꂪ���������Ƃ��ċ����ɁA�X�ɉ͐�Ǘ��{�ݓ��\���߁i�āj���ӂ܂��Ẳi�v�����ɂ͋^�₪����v�Ƃ̎咣������A���ݏȍ��芯�́A�u�i1�j�ɂ��Ă͌x�����ʂ����肵�����_��茻�݂܂ł̉͏��ቺ�̏͒��������̂�����A�����x�����ʂɌ��������ʂ��i�]�X����ʂ�c�c�����j�ł�����͂Ȃ��v�B�i2�j�ɂ��Ă����݉͐�Ǘ��ɂ��Ă��̊�{�ƂȂ���̂��\���߂ł���A���Ƃ��i�āj�̒i�K�ł����Ă������I�ɂ���ɂ���ċ��F�̍s�ׂ��s���Ă���̂ł���Γ��R����ɏ]���ׂ��ł���Ƃ����B�������i3�j�Ƃ��āA����̕����ɂ����Đ앝�̖�250m���x�������ƂȂ����ꍇ�A�X�ɂ��̉������l���邱�ƂɂȂ邪�A�Ј�3m�ł͌��݂ł������̒����ɔ䂵�āA�Ζʌ�ʕs�\�A�ً}���̔��̗��R�Œ����������ł���̂ő����i�ЊQ������ȊO�̗\�Z�j�̍������̑[�u�ɂ���Ċg�Ђ��s���ׂ��ł���v�Ǝ咣�������҈ӌ��s��v�̂��ߕۗ��ƂȂ����̂ł���B

�w�h�� �ʊ�261���x�i���a46�N�j���

��₱�������Ƃ����낢�돑���Ă��邪�A��G�c�ɗv��ƁA�������ɐ\�������ЊQ�����v��i��3m�̃g���X����3�a��150m���݂���j�������ē����̑呠�Ȃƌ��ݏȂ̌����ɑ��Ⴊ���������߂ɁA���Ƃ̍̑����ꎞ�ۗ��ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B

�����ďd�v�ȃ|�C���g�Ƃ��āA�����Ŗ{���̑��ݕ����̕������ω����������ւ̌��y�����߂Č�����B

�ЊQ�������Ƃ̌����́A�u���`�����v�ł���B

����́A��Ђ����{�݂̋@�\���x�ɕ������邱�Ƃ��w���B

���̂��߁A��3m�̃g���X���̋@�\���ЊQ�Ŏ���ꂽ�̂ł���A�������̃g���X���݂��邱�Ƃ����͐\�������̂��Ǝv���B

�����A��O�I�Ɂu���Ǖ����v���F�߂���P�[�X������B

����͍ēx�̍ЊQ��h�����߂ł���Ƃ��A���݂̊�ɍ��킹�邽�߂ł���Ƃ��A�����I�Ɍ��`�ł̕���������ȏꍇ�Ȃǂ��Y������B

���̊������̃P�[�X�ɂ����Ă��A���ݏȂ͕����̕����Łu���Ǖ����v�����߂��Ƃ������ƂɂȂ낤�B

���āA���́g�o�g���h�̍s���͂ǂ��Ȃ����̂��낤���H

�o�g���Ă���Ԃ͋����˂����Ă��Ȃ��ł���A�Z���͂ƂĂ������Ă����͂����B�����������Ăق����Ƒ吨����������Ƃ��낤�B

�ۗ������ɂ����Čx�����ʂɂ��Ă͖��Ȃ��������ꂽ���A�͐�Ǘ��{�ݓ��\���߁i�āj�̓K�p�ɂ��Ă͍ЊQ�����͂��̍\���߂ɂ���O�̋K�肪����̂ł͂Ȃ����Ƃ��Ē����Ԃɂ킽������J�Ԃ����B����g�Ђɂ��Ă͒n�����ۂƋ��c���d�˂Ă�����������ɂ�钆�ԃX�p���̊g�Г��̘b���܂Ƃ܂�A����ɍ����Ċ��݂̎{�݂ɂÂ�2�a�Ԃ͑���A�͏����H�������ɂ�����1�a�ԂƎ�t�؋��͍ЊQ�������Ƃł̍̑������肵���B

�ЊQ�ȍ~�I��ɂ����ȕs�ւ�n���̕��X�ɂ����������̂ł��邪�A�ˑq��������Ȑ�ւ̉ˋ��͒n���̔M�]�ł���A1���������H�����������邱�Ƃ�ؖ]���鎟��ł���B

�w�h�� �ʊ�261���x�i���a46�N�j���

�L���͂��̂悤�Ɏ��ۂ̑��ݍH�����s����O�ɏI����Ă���B

�ł́A���ۂɉ˂���ꂽ�����ǂ��Ȃ������Ƃ����Ɓc�c�i���j�B

�����Ȃ����I�I�I

�����\�������̂�3�a��150m�̃g���X���������A���ۂɉ˂������̂�3�a�ԁi��j150m���包�i�v���[�g�K�[�_�[�j�ł������B

�c�c�Ƃ��������Ȃ�債���Ⴂ�ł͂Ȃ����A���������Ă��ꂗ����

�]���̕�3.0m��3�a�ԂɌp�������`�ŁA��4.5m�̌���2�{�ƁA��6.0m�̌���1�{���݂��ꂽ�̂ł���B

�قȂ镝�̌��������ɉː݂���Ă����Ƃ́A�Ԃ����Ⴏ���C���^���I���A�����ł���B

���̏őO�͂̍q��ʐ^�B���ʂ��Ă������A�O�f�́w��Ȑ�E�����̍��́x�ł��A���a47�N����̋��̑S����253.3m�Ƃ���A���̐}�Ƃ҂����荇�v����B

���̂�����4.5m��2���̌��͍��ɕ��S�̍ЊQ������ł͂Ȃ��n����ʼnː݂���A��6m��1���̌��ƃX���[�v�������������ЊQ�������Ƃʼn˂���ꂽ�B

���ꂼ��قȂ镝����I�������v�f�����������͌�����Ȃ����A���ɕ⏕�ɂ��ЊQ���������ł͗��z�I��6m�����Ƃ��A�n����ɂ��ːݕ����ł͏]���̕�3m�Ɨ��z�I��6m�̐ܒ��ĂƂ��āA�i�����̕��t���g�����O���ɒu���j4.5m�����Ƃ��Ďx�o��}�����̂�������Ȃ��B

���t���g�����l���Ă������Ƃ̖��c�Ǝ����l���Ă���̂��A���n�ŋV����P7��P6�ɑ��錅�̕����ݒu�ʒu���B

�{���̋��r��P8�`10�͏��a43(1968)�N�����̂��̂ŁA���a47�N�̑��ݎ���P5�`P7�����Ă��Ă���B

����P5�`P7�͑S�ē����`�̋��r�ŁA���炩�ɕ�6m�̌��ɑΉ������T�C�Y�����A���ۂɏ���Ă��錅��G6�����͕�6m�����AG7��G8�͕���4.5m�����Ȃ��B�����Ė��炩��G7��G8�͉������ւ̕��t���g���̗]�n���c���悤�ȕ����ʒu�ɏ悹���Ă����B

�������AG8��6m�Ɋg�����邽�߂ɂ́A������P8�����đւ��邩�啝�ɉ�������K�v������̂ŁA�厖�ƂƂȂ炴����A���ǂ��̋����̂��˂��ւ�����Ō�܂ŕ�4.5m��3m�̌����������ꂽ�̂��Ǝv���B

�c�c���z���ɗ��镔�������邪�A����Ŗ{����3��ނ̕��̌����������邱�ƂɂȂ������R�͐������o�����Ǝv���B

�ЊQ�����Ƃ����ً}�I�ȏ��Ō��̑��݂��s���ۂɁA���ƍ��̊Ԃŕ������@�ɂ��Ĉӌ�������A���̐ܒ��ĂƂ��āA�����ƂɈقȂ鎖�Ƃŕ��������݂����c���A�قȂ镝�̌��������̂��B

�������A��莞�Ԃ������ċc�_��[�߁A���邢�̓R�X�g������Ɗ|���āA��薜�S�ȋ��Ƃ��ĕ���������I�������������̂��낤���A���ʂ̎���ł���͑I��Ȃ������Ƃ������Ƃ��Ǝv���B

��ɖ��S�ȑI�������Ƃ��悤�ȗ]�͂��n�����H�s���ɂ���킯�ł͂Ȃ��B

���܂��܂��ꂪ�{���ł͋����̕��Ƃ����I���Ȍ`�ŘI�悵���̂��Ǝv���B

�ȏオ�A�{����1�x�ڂ̌����݂ł��鏺�a47(1972)�N�̃G�s�\�[�h���B

�L�^�ɂ��A���͏��a57(1982)�N�ɕ�6m��1�a�Ԃ����}�̂悤�ɑ��݂���邱�ƂɂȂ�B

���̂Ƃ��̎���ɂ��ẮA�c�O�Ȃ���L�^���R�������A�M�Z�����V���Ђ����a58(1983)�N�ɔ��s�����w�M���N�� 1984�N�Łx�ɁA���̔N�̌ˑq���̎�ȏo�����Ƃ��āA�u56�N�䕗�ŗ��������������̕��������i57�N8���j�v�̈ꕶ���������B

���ꂪ�w��Ȑ�E�����̍��́x�Ɍ��y���������u���a50�N��ɓ����Ă��䕗�ЊQ�ŎΘH�̗�����Q���v�Ƃ����o�������낤�B

�@�w�ˑq�����x�ɂ��NjL�V���[�Y�i3�j

2025/7/14�NjL

���a57(1982)�N�ɍs��ꂽ2�x�ڂ̌��������̌o���ɂ��āA�w�����x�ɋ͂������V��������B

���a56(1981)�N7���A8��

�䕗15���A16���W�����J�����A�؋������A�ʍs�֎~

���a57(1982)�N8��13��

���������ɐڑ��i�v���i���������j����49.6m�A��6m�v�H

�w�ˑq���� ��3�� ���j�� ���x���

���a56�N��7����8���ɑ������ŏP�������䕗�ɂ�鑝���ɂ���āA�܂����Ă��ؐ��X���[�v�����������������ƂŁA�����Ƃ���1�a�Ԃ̉��L���s��ꂽ���Ƃ��L����Ă���B

��Ђ���̉��L�����Ƃ����o�܂��炵�āA���a45(1970)�N�̔�Ў��Ɠ������A�ЊQ�������Ƃ����p���āu���Ǖ����v���s��ꂽ�̂��낤�B

�����ĂȂ����i�Ȃ����H�j�A2�N�A���ŗ����a58�N�ɂ�1�a�ԁA��6m�̌������L����Ă���B

��������1�N���݂Ƃ����͖̂Z�������āA�ΘH��ݒu��̂��鎞�Ԃ��Ԃ����ʂȋC�����邪�A�w��Ȑ�E�����̍��́x�Ɍf�ڂ��ꂽ�}�ł�57�N��58�N�ŎΘH�̈ʒu���ς���Ă���悤�ɂȂ��Ă�������A���ۂ����Ȃ̂��Ǝv���B

�����āA��6m��3�a�Ԃ�11�N�z���ɐ��������A���v8�a�ԂƂȂ������B���Ă����̂��A�q��ʐ^�A�ł������B

�@�w�ˑq�����x�ɂ��NjL�V���[�Y�i4�j

2025/7/14�NjL

���a56�N�̑䕗�����ɂ��؋���������A57�N��1�a�Ԃ������̂������������{�������A��58�N�ɂ�����ɓ������A����������1�a�Ԃ��������Ă���B

���̏o�����̗��R���]���͕s���ł���A�킴�킴1�N���炵��1�a�Ԃ����L�����H���̔�������͑傫�ȓ䂾�������A�������a58(1983)�N�ɍs��ꂽ3�x�ڂ̌��������̌o���ɂ��Ă��w�����x�ɋL�ڂ��������̂ŏЉ��B

���a58(1983)�N9��27���`28��

�䕗10���ɂ�鑝���A�؋�����

���a59(1984)�N7��28��

���������ɐڑ��i�v���i���������j����49.6m�A��6m�v�H�A���t���؋�����90m�A��3m�v�H

�w�ˑq���� ��3�� ���j�� ���x���

2�N�A���̉��L�Ƃ����̂͐������Ȃ��A���ۂ́A���a58�N9���̑䕗�őO�N8��13���ɏv�H���Ă���킸��1�N���̖؋������������������Ƃ̕����Ƃ��āA��59�N7��28���ɉi�v��1�a�ԉ��L���ؐ��X���[�v�����������Ă���̂ŁA�Ȃ�1�N�����������L�����Ƃ������ƂɂȂ�B

����ł��A���a56�N�ɑ�����58�N�ɂ܂��؋��������������Ă���Ƃ����̂́A�S���ȂĊw�т������Ȃ��߂����o�������B

�����������͐�~�ɍ~���X���[�v�������؋��ł���Ƃ����\���I���ׂɌ���������̂ł����āA���̓s�x�i�v���̕�����1�a�Ԃ��L�����ƂŖ؋��������͐S��艓�̂��悤�ȑ�͂��Ă��邪�A���{�I�ɖ؋��ł͖��S�ȑ�Ƃ͂����Ȃ������̂��낤�B

�����͌����Ă��A����������Ȃ���������������̂��Ǝv���B

���̎���ɂ��Ă̌����͂Ȃ����A�P���ɃR�X�g�̖�肩�Ǝv���B���ɕ��S�ɂ��ЊQ�������Ƃ̌����͂����܂ł����`�����B�������ēx�ЊQ�h�~�̊ϓ_������Ǖ����͔F�߂��A���̂���1�a�Ԃ̉������s���邪�A����ȏ�̉����ƂȂ�Ɖߑ�Ƃ�������ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

����Ȃ��Ƃ��n���ɋɌJ��Ԃ��ꂽ�̂��B

�܂��A������n���ɐV���Ȃ̂����A����3(1991)�N�̊��S�i�v�������O�܂Ŏc���Ă����{���̖ؐ��X���[�v�������́A�Ō�܂ŕ���3m�����Ȃ������炵���B

�؋��Ƃ��������ł����������A��3m�Ƃ����̂��L�c�C�ȁB��͂���ݒʍs�K�����s���Ă����̂��낤���B

�����̎ʐ^�͖����������A�����̂̂��Ƃł͂Ȃ�����f�����܂߂Ďc���Ă���\���͍����B�ǂȂ����������ł͂Ȃ����낤���B

���ꂩ��8�N��̕���3(1991)�N�ɂ́A�Ō��3�a�Ԃ���9.25m�i�ԓ�����7.3m�j�ő��݂���A�{���͏��߂ĎΘH�Ɖ͐�~���̒ʍs���������ꂽ�B

���̏o�������w��Ȑ�E�����̍��́x���g�i�v�����h�ƕ\�����Ă����B�ΘH��������X�����Ɩ؋��ł���������A���̉������{���S�̂̉i�v�����Ɍq�������̂ł���B

���̍Ō�̑��݉��L�H���ł��A�܂��������̈قȂ錅��p���Ă���B

�ǂ̂悤�Ȏ���������̂��傢�ɋC�ɂȂ邪�A��͂蒼�ړI�Ɍ��y���������͌�����Ȃ��B

����܂ł̂悤�ɍЊQ������ł��āA�u���`�����v�ł͂Ȃ��u���Ǖ����v���F�߂�ꂽ�p�^�[���Ȃ̂��A�͂��܂����߂čЊQ���R�łȂ�����������C���o���āA�n����Ő����������̂Ȃ̂��B

����ɂ��Ă͎c�O�Ȃ��獡�̂Ƃ����ł���B

��ł��邪�A�����܂ł��]�k�Ƃ��āA���a53�N�ɔ��s���ꂽ�w�j�����̂��Ă����l���\�Z���x�Ƃ����{�ɂ́A�{���ɂ��Ă���ȑ}�b���������B

�H���A�u���̍����炩�A�I���̂��тɍJ�̉\�b�ɂȂ鋴�ŁA�I�����ƌĂԐl�����邻�����v�c�c�ƁB

�a���ȗ������Ɩ��S�Ȏp�ł͂Ȃ������{�������ɁA���̉��ǂƂ�������́A�[�c��~���鐭���Ƃ����̓���ɂ����ΒS���ꂽ�悤�ɑz���ł���B

�v���ɁA����3�N�̉i�v������A����ɂ���20���N��ɍs��ꂽ���S�ȐV���ւ̉˂��ւ��ɂ́A�����̗͂��傫���������̂��낤�B

��ʘ_�����A�y�؋Z�p�̐i���́A���R�̖҈Ђɂ��˔��I�ȋ��̉��ǂ̋@������炵���B���ΓI�ɐ����̗͂����̍s�������߂邱�Ƃ��������Ǝv���B�����Ă����Ȃ�ƁA���܂蕶���Ɍo�܂������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�̂��Ǝv���B�N�Ƃ��������Ƃ̗͂ʼn��ǂ��ꂽ�Ƃ����G�s�\�[�h�́A�ǂސl��I�т����邫�炢������B

�@�w�ˑq�����x�ɂ��NjL�V���[�Y�i5�j

2025/7/14�NjL

�w�����x�ɂ��NjL�V���[�Y�̃��X�g�Ƃ��āA������������3(1991)�N�ɂ悤�₭�i�v���������o�܂ɂ��āA���������w�i�̐����I�ȓ����ɂ��Ă̋L�ڂ��������̂ŏЉ�悤�B

�������̉i�v�����́A�đ�Ëv�������̂��납��̉ۑ�ŁA���ݔ�̖�肩�����{����̌����ғ����挈�ƂȂ����B���a39�N�A���c��œ��H���̌����ғ����肪�̑����ꂽ���A�ނ��������ғ������̖�肪����A�đc��c���͂���������������ł��铹�����������B49�N�ɓ���{����͌����ɕғ����ꂽ�̂ŁA����3�N�Ɋ������̉i�v���������������̂ł���B

�w�ˑq���� ��3�� ���j�� ���x���

�������̉i�v���������́A�đ�Ëv���������ォ��̉ۑ��Ƃ���Ă��邪�A�w�N�\�ˑq���̍��́x�ɂ��ƁA�đ�Ëv�����͏��a26�N�Ɍ�̊������ˋ��n�_�̉E�݂ł���܉����̑����ɏA�C�����l���ł���B���̌�A���a30�N�ɑΊ݂̍X�����ȂǂƂ̍����ɂ���ĐV���Ȍˑq������������ƁA���N�̑I���Œ����ɏA�C�B���a33�N�̏��㊥�����̊��������͂�����A34�N�Ɍ���c���I���ɓ��I���Ē��������C���Ă��邱�Ƃ����������B

�����͒�������{����̋��ł������������̉i�v�����ɂ͌����ւ̏��i���挈�Ƃ���A����ғ������̖��̉���������c���ƂȂ����đ��͍����A���a49(1974)�N�Ɍ������i�����������B���̂��Ƃ�����3�N�̉i�v�����B���Ɍ��т����Ƃ������Ƃ�����A�����̋L�q��ǂތ���́A�������̗��j�ɂ�����ő�̌��J�҂͂��̕đ�Ëv�����ƌ��������ł���B

�Ȃ��A�ނ̖��O�Ō���������ƁA�n���X���n��̏��T�C�g�ɂ������̃y�[�W���q�b�g����B

�H���A���㊥�������������A�Z����Ώۂɋ����̌��傪�s���A���̒��ł́u�Ëv�����v�̉��傪�ł����������Ƃ̂��Ƃ�����A��������{���̎����ɑ���傫�Ȍ��J���L���m���Ă����̂��낤�B

�������̗��j�@�i3�j�@�������̍�

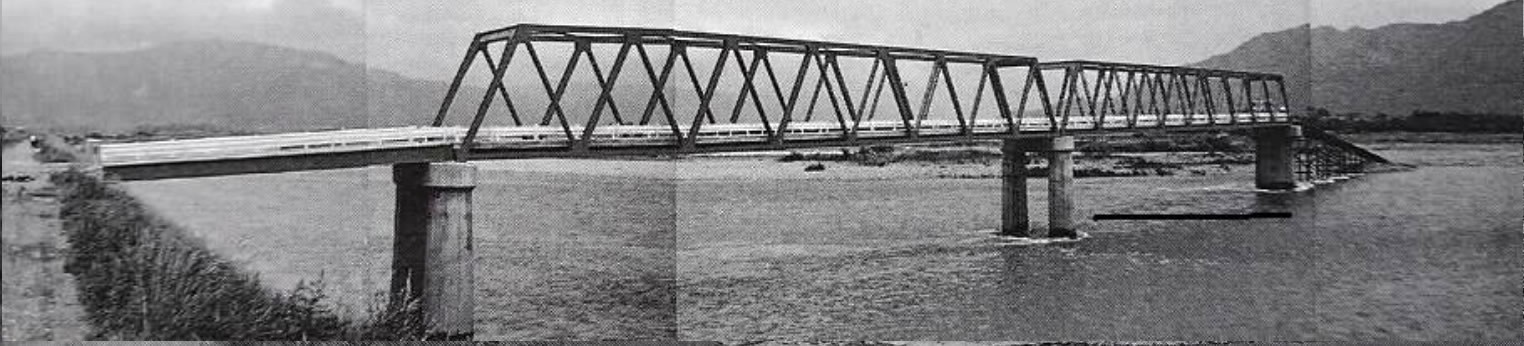

���݂̋��͕���19(2007)�N�ɍH������A26(2014)�N11���ɋ��p���J�n���܂����B������844.4m�i�������475.3m�j�A�S�̕���10.75m�A�ԓ�����6.0m�B�h���̎�Ԃ�����Ȃ��ό|�ނ�p���������A�P�[�\����b�Ƃ���R���N���[�g���̒���10m�ȏ㖄�݂�����b���r�A�����h�~���u�Ȃǂ̑ϐk�\���Ȃǐ��X�̋Z�p�I�ȓ�����L���Ă��܂��B

�����͓P���H����27(2015)�N����J�n���A6�N�ԂŊ�������\��ł��B�͐���̍H���ł���o�����̎{�H������邽�߁A�H������A�����A����A���r�Ȃǂ�i�K�I�ɓP�����Ă��܂��B

����/�摜�Ƃ��w��Ȑ�E�����̍��̂���1�@�������x�i��Ȍ��ݎ������j���

�ϑԂɂ��A�ϑԂ̎���������B

�܂����̑S�Ă��������������킯�ł͂Ȃ����A���̎��_�Ƃ��āA�������ł���y�؍\�����́g��h�ɂ͑S�ĂɁg�����h������c�c�Ƃ������̂�����B

�������A���́g�����h���S�Ĕ[���̂������̂Ƃ͌���Ȃ����A�������������ɒH�蒅���Ȃ����Ƃ͂������邪�A�������͑命���̔[����y��ɍ������̂ł��邩��A���̎��̑�����[�������邾���̗��R�͕s���Ȃ̂��B

�����炱���A���b�オ����Ǝv���B

�i���j���܂��B

�{���̑S�Ă̋��p�i�K��1���̉摜�ɏd�˂Ă݂��A���̖������������w�}�B