チョー珍しい? 道路用○○○○○橋の廃橋か?

2010/2/25 16:16

秩父市から西北西の方向に荒川支流の赤平川をさかのぼり、志賀坂峠から群馬上野村へ、さらに信州へ続く国道299号。

その途上の小鹿野(おがの)町三山(さんやま)地区旧国道脇に、珍しい形をした廃吊橋がある。

今回はそれを紹介したい。

右の地図にカーソルオンで拡大する。

田ノ頭と久月の間の国道は、新旧道が赤平川を挟んで並行している。

途中、北岸の旧道から南岸の現道に向けて一本の橋が架けられているが、これが今回見つけた橋だ。

最新地形図に描かれてはいても、これが廃橋なのだった。

なお、探索を終えた現在でも、この橋の素性は不明のままである。

正式な名前さえも分からないので、地区名を取って「田ノ頭吊橋」と仮称することにする。

目の前を流れる川は赤平川。

奥は下流方向となる。

谷幅の割に水量が少ないのが目に付くが、その理由は分からない。

そして左岸の1車線の道路は旧国道で、それと川を一挙に跨いでいるのが、現国道の「田ノ頭橋」である。

今回紹介したい橋は、この場所で見つかった。

反対の上流方向に目を向けると…。

乾いた川原を渡る、ミイラのような吊橋。

この距離でも、それが既に廃橋であることは容易に判別できた。

その一番分かり易い“変異”は、

橋桁となる部分が骨組みばかりになっていたことだ。

それでも“髑髏(どくろ)”ではなく“ミイラ”との印象を持ったのは、

所々に朽ちた床板が残っているのが見えたからだ。

それは、私が最も苦手とする、危険度の高いコンディションだ。(←渡る場合)

廃橋ゆえやむを得ないが、

橋はシルエット自体からして、既に尋常の状態ではなくなっていた。

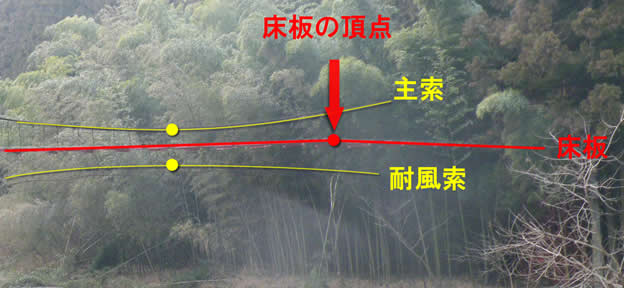

普通、吊橋の主索と床板と耐風索の描くカーブの頂点は、一直線上にある。

それが構造的なバランスが整っている状態であり、最も安定している。

これまで色々な廃吊橋を見てきたが、

架かっていながらにして、このバランスが大きく崩れているものは珍しい。

確率論的に見るならば、落橋が相当に近付いていると言うことになるのだろうか。

よく見ると、耐風索は2本とも緊張を解かれ、全く遊んでいる状態だった。

直接の耐荷重性には影響はしないが、橋の寿命を短くする“異常”に違いはない。

さらにいえば、耐風索が切れたために橋全体のシルエットが歪んだのかもしれない。

…こんな具合で、

遠目に見て既に怪しい吊橋だったのであるが、

ミニレポではなく「橋梁レポ」仕立てにするほどの

驚きの真価は、

近付いてからはじめて発揮された。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

近付くまでは、

森の中に隠れていて見えなかった、

この橋に一本だけある…

橋脚を見て驚いた!

これって、あれだよね。

あれ。

あれだよ、アレ。

ん〜〜と、

……ちょっと、ど忘れしちゃったけど…

ほらあれ…

運動会で吹くヤツ…

ホイッスル……

…似てるけど違って、そうじゃなくて……

そうだ!

トレッスル!

吊橋の主塔を兼ねた橋脚は、細いL材を組み上げた「トレッスル橋脚」だった。

トレッスル橋の代表作は、最近廃止されたことでニュースともなった「餘部(あまるべ)橋梁」である。

この形式の橋で現存するものは日本全国に12本しかなく(wikipedia「トレッスル橋」より)、その内訳は鉄道用が11本と道路用が1本であるという。

トレッスル橋は、橋の世界の絶滅危惧種といっても良いくらいの貴重な形式なのである。

もしやこれは、トンデモナイ大発見?!

だが… ちょっと待とう。

先にこれだけ「トレッスル」と書き騒ぎ、そして実際に現地でも大喜びをしておきながら、調べていくうちに本橋が「トレッスル橋」の条件を備えているか微妙になってきた。

私が信頼する『鉄道構造物探見』のトレッスルの説明は簡潔であり、「トレッスル自体は、部材を梁・トラス状に組み立てた橋脚の総称で、これを用いた橋梁を一般にトレッスル橋と呼んでいる」とあるだけだ。

そしてこの条件にのみ照らすならば、本橋脚は紛れもないトレッスル橋脚であり、「本橋は吊橋とトレッスル橋の複合という世にも珍しい形式である」と声高に宣言したくなる。

しかし前出のwikipedia「トレッスル橋」解説に拠れば、「末広がりに組まれた橋脚垂直要素(縦材)を多数、短スパンで使用して橋桁を支持する形式の橋梁」とあり、本橋の橋脚は確かにトラスではあるものの、末広がりではないし、橋脚も一本しかない。

そもそも一般にトレッスル橋と呼ばれて珍重されている橋はいずれも大型で、実は小さなトレッスルは存在しない(木製のティンバートレッスルは除外)のかと思ったりもする。

結局のところ、現時点の私の認識としては、

この吊橋の橋脚は トレッスルっぽい形 で珍しい(個人的に他例は把握していない)が、「トレッスル橋」ではないだろう。

…ということになる。

そもそも、橋の希少性というのは構造的形式的な部分に負うところが大きいのだが、特にレガシーな形式である場合は架設された時代が「相応であること」も重要だと思う。

例えば今日のコンピューターによる計算や材料加工の技術をフル動員すれば、過去のいずれの時代よりも巨大な石アーチ橋を架設することは可能であろうと思うが、その完成品は「石アーチ橋として貴重」といえるのだろうか。

トレッスルについても同様な部分があって、橋梁の発達史の中で見出されたトレッスルの利点(長大な陸橋を架ける場合に、少数の巨大な橋脚を用いるよりも多数の軽量の橋脚を用いるほうが、鋼材総量を節約できる)を下地としてこの橋脚が選ばれたのではなくて、単に橋脚に架かる荷重が比較的少ない(吊橋との併用であるため)ために、一本あたりのコストが安く済む鉄骨トラスを用いたのであれば、(仮にトラスが「末広がり」で数本並んでいたとしても)真の意味でトレッスル橋として評価することは出来ないだろうと思う。

まあ、上記のことは門外漢の戯れ事っぽいつうか、独善に過ぎる感じもあるし、あらゆる事について歴史偏重であるところが私の弱点なのだが。

…ものの見事に、脱線したな。

というわけで、珍しい橋脚を有する廃吊橋という、当初よりだいぶトーンダウンしてしまった「田ノ頭吊橋」を見ていこう。

(ミニレポへの゚降格も考えたけど、このような橋脚が珍しいのは確かだと思うので、皆さんのご高覧を乞う)

既に廃止からはだいぶ時間が経っているらしく、旧国道との分岐地点である広場には、橋へ向かういかなる轍も踏み跡も残っていなかった。

キョロキョロ…

…よっこいせ…。

苦笑

いきなりこれか。