5号隧道 帰還2004.5.4 11:10

5号隧道 帰還2004.5.4 11:10

私は、単身5号隧道を突破することに成功したが、その先で見た景色は、今回の最終目的地そのものであった。

だが、今はじっくりと観察している暇はない。

長大5号隧道の後方では、まだ4人の仲間達が私の報告を待っているはずなのだ。

一切連絡が取れなくなってから、既に16分が経過している。

心配しているかも知れないし、或いは、何か事故が起きているかも知れない。

急いで、仲間のもとへと帰還し、状況を報告するのだ。

そして、出来れば、彼らに下半身の水没を納得してもらい、共に今一度最終地点を見たい。

とにかく、今は戻るが先決だ。

すぐさま私は、暗闇へと踵を返した。

小走りで、枕木の並ぶ洞内を進む。

その時、前方に明かりが見えた。

まだS字カーブまで戻っていないのに、入り口の明かりが見えるはずもない。

しかも、オレンジ掛かった明かりは、微妙に上下に揺れている。

仲間だ。

仲間の誰かが、私を迎えに来たのだ。

ほっとすると同時に、何か緊急の事態が起きたのかという心配も起こった。

さらにペースを上げて光のもとへと急ぐ。

声を交わせる距離になると同時に、私は一声を発した。

「抜けられるぞー!この後ろはもうすぐ出口だ!」

その声に呼応するように、私の弱いヘッドライトの明かりが照らし出したのは、くじ氏の姿だった。

まずは、互いの無事を確認し合い、興奮に上ずった声で、隧道が貫通できたことや、すぐ先に最終目的地があること、それに、水没した横穴の話をした。

彼は、独り潜ってきたらしい。

他のメンバーはまだ、入り口に残っているという。

彼ならばもう放っておいても大丈夫だろうから、彼は出口をこのまま目指し、私は皆のもとへ戻り、説得することにした。

最終目的地点の初探索は、彼に任せよう。

私は、くじ氏との感動の再会もそこそこに、そのまま隧道を戻った。

再び、私は一人になった。

それまでの不安は消え去り、心にも余裕が出てきた。

そうすると同時に、肉体の緊張もやや解れ、しなやかさが戻ってきたのが感じられた。

…走れる。

私は、視界3mのヘッドライトを頼りに、狭い隧道内を走った。

闇を疾駆する不思議な感覚は、仙人隧道以来だ。

あのときも私は確かに、快感を感じていた。

そして、今もまた。

ついさっきまで、未知の、暗闇の、得体の知れない、一歩先は死の淵のような、恐い隧道。

だが、たった一度通り抜け、そして、仲間の姿を見た今では、もうこの隧道は、我が通路となった。

本来の隧道の役割に戻ったと言ってもいいかもしれない。

駆け足で、S字カーブを通り抜け、いよいよ点となって現れた入口目指し、走った。走った。

坑門がはっきりと見え始めると、そこには仲間達が並んで見える。

坑門がはっきりと見え始めると、そこには仲間達が並んで見える。

ライトを付けたり消したり、或いは上下に振ったりしながら、帰還の合図を送った。

次第に足元の水かさが増し、ジャブジャブと激しい音を立てながら進むようになる。

いよいよ坑口の仲間まで声が届くかと思って、叫んでみても、息の上がった私の声は、自身が盛んに巻き起こす水音と、その反響音によって、全く聞き取れないようだ。

ただ辛うじて、パタリン氏の叫びが聞こえる。

「まず、一度ここまで戻ってこい!」

たしなめられてしまった。

それからさらに進み、いよいよ仲間達の表情まで見える距離に近づく。

だが、ここが最も深い泥沼で、気持ちだけが前に行くけど足が絡む。

「おーい!貫通できたぞー!!」

応じてパタリン氏叫ぶ。

「まず戻ってこいって!」

また、たしなめられた。

こうして、私はくじ氏と引き替えに、仲間の元へと戻った。

5号隧道 内部合同調査10:29

5号隧道 内部合同調査10:29-

私は、パタリン氏・HAMAMI氏・自衛官氏へと洞内の様子を詳細に説明した。

私は、パタリン氏・HAMAMI氏・自衛官氏へと洞内の様子を詳細に説明した。

詳細と言っても、私もただ急いで通り抜けただけであり、水没は坑門付近が最も酷く、進むうちに改善することなど、通り抜けに関する情報しか得られなかった。

それだけに、これで5号隧道攻略完了というのは寂しいという気がした。

確かに、私とくじ氏は貫通したが、やはり、全員でもう一度、最終地点に立ちたい。

全員で、あの景色を共有したい!

私は、全員確実に濡れると思うけど、それでも一緒に行きたいと説得した。

濡れるけど、それほど危険な箇所もないようだというのは、嘘偽り無い、正直な感想だった。

そして、10時29分。

全員参加の最終探索が始まった。

私に代わって隧道の反対側へ行ったくじ氏を除く4人で、再び泥濘に挑む。

これまで、足の乾きを温存してきた3人は、それぞれ長靴やズボンに小細工工夫して水の進入を防ごうと足掻い努力している。

しかし、いくら排水作業の成果で水位が下がっているとは言え、下半身がずっぽりと沈む深さがある。

何をしても、駄目だ。

いくら『豊作』(実は「豊作ツー」だったという駄目出しが出ましたが)を持ってしても、この水位では根腐れ病は必死だ。

「諦めて、みんなで濡れていこうぜ!!」 と言う私の激励も、皆余り嬉しく無さそうだ。

そうこうしているうちに、最深部に一人、また一人と落ち込んでいく。

奇妙な叫びを上げながら、泥沼をのたうつ4人。

これが、山行がの探索だ!

(水を得た魚のように元気な私でも、合同調査だから良いのだよ。一人での水没はごめんだ。)

ワイワイと水没ゾーンを突破し、冷静さを取り戻すと同時に、隧道内部の本格調査に入った。

ただ、この段階ではまさか、あれほどの多くの発見に恵まれるとは思わなかった。

とりあえず、偵察時には気付かなかった『安全口』と書かれた待避坑の存在。

4人合わせて「2000000(パタリン氏)+1000000(HAMAMI氏)+ほどほど+薄暗い(私)」カンデラの大光量である。

まるで、昼間のようだというのは言い過ぎだが、とりあえず暗くて不安になると言うことは全然無い明るさが洞内を照らし出す。

私の暗さを哀れに思ったのか、パタリン氏が自慢のLEDライト「SF501」を貸してくれた。

これサイコー。

ってゆーか、帰宅後速攻注文したし。

天井のコウモリ達。

天井のコウモリ達。

小さなコウモリ達が一カ所にまとまって張り付いている。

その数は20匹ほど。

一匹を除いては、思い思いのペースで口をぱくぱくしている。

もちろん、天井に張り付いたまま。

こっち見ているのか?

一匹だけ元気に飛び回っている。

偵察の時にもこいつだけ元気だったな。

この後、我々は一団となって隧道を奥へと進んでいく。

偵察時に洞内の様子は大体述べたので、今度はそのほかの発見に焦点を絞って紹介していく。

というよりも、偵察時の貧弱なライトでは、一切こういった洞床に落ちているものなどには気が付けなかったのだが。

ビール瓶の破片を発見。

非常に分かりづらくなっていたが、HAMAMI氏が帰宅後に調べたところ、これはアサヒビールが1957年(昭和32年)に登場させた、「アサヒゴールド」であることが判明した。

今はもう無い、銘酒である。

おいおいマジかよ。

ビール瓶だけじゃなくて、他にもゴミが落ちているぞ。

しかも、「¥50」って、いつのだよ!

泥水の中に落ちていた汚れたビニールの容器は、縦横10cm四方くらい。

開けて中身が取り出された形跡がある。

まさに、食べた残りのゴミだ。

だが、余りにも歴史を感じさせるパッケージは、我々の目を惹いた。

どうも、農協製のレトルトカレーのパッケージらしい。

こんなものを、この暗い隧道で食べた人がいたのか??

残念ながら、風化激しく値段と農協マーク以外は殆ど読み取れなかった。

1147

水没ゾーンを突破した私たちは、正確には私とくじ氏以外だが、長靴の中に溜まった水を排出した。

どうせ帰りも濡れるんだからと、私はグチュグチュいわせながら続行。

単身奥へ行ったくじ氏とはまだ合流しない。

一時休憩し、再び奥へと進み始める。

間もなく、奥から一人進んでくるくじ氏に無事合流。

再び我々は5人となり、進む。

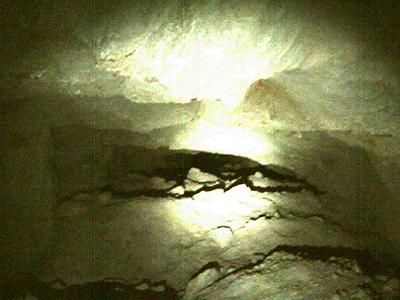

写真には、半ば泥に埋もれた枕木が等間隔で並んでいる様子と、洞床全体が白っぽく変色している様子が写っている。

これは一体何だろうか?

洞内全体に有るわけではなく、どうも我々の排水作業によって水が引いた場所に出現しているように見える。

まだ水に浸っている部分にはなく、やはり洞内の水に溶け出している物質が排出されずに残ったものと思われる。

触ってみても、柔らかい。

やはり、何かの結晶のようだ。

臭いはないが、さすがに口に運んでみる勇気はなかった。

心当たりのある方、どうぞ掲示板などでご指摘頂きたい。

洞内は比較的良く保存されており、架線が無事な場所さえある。

洞内は比較的良く保存されており、架線が無事な場所さえある。

しかし、この写真の箇所は、まるで宙に浮かぶような不自然な岩塊に架線が接触しており、今にも落ちてきそうだ。

というか、あの状態でまだ踏ん張っていることが信じがたい。

本隧道の架線は、三つの碍子の内二カ所のみ利用されている。

この様な利用状況は、付け替え軌道の隧道全般で共通している。

「穴のほっとステーション」開店!11:50

「穴のほっとステーション」開店!11:50-

S字カーブに差し掛かる。

それにしても、このカーブは不自然に急だ。

というか、施工上のミスを繕うようなカーブだったのではないかという直感が働いた。

そして、その直感を裏付けるかも知れない発見が、間もなく。

“穴のほっとステーション”MOWSON、商品番号4番

“穴のほっとステーション”MOWSON、商品番号4番

オロナミンC、得体の知れないビール、農協カレーに続き、4番目の商品は「タケダ タマゴポーロ」である。

パッケージに印刷された価格は¥30(消費税ってなに?)。

WEBで検索しても、このタマゴポーロの製造元であるタケダが、今も健在の会社なのかは分からなかった。

しかし、ビールにタマゴポーロ…なんとなく、余暇のムードがタップリの隧道である。

林鉄に従事していた男達が残したものとは…思えない。

この林鉄跡が小又峡観光の遊歩道として利用されていたという説は、ますます濃厚になっていく。

大量のネジが一カ所に棄てられていた。

全体に錆が浮き、地面すら変色していた。

それと引き替えに、形も風化が進んでおり、一見して相当の年月を経たものである。

この由来が、レール撤去時の置き忘れなのか、保線部品なのか、それは分からないが、無造作に落ちていたことを見ると、誰かが箱ごと落として、拾わずに立ち去ったような印象だ。

ソイツ、親方に怒られはしなかっただろうか…。

なんだここは?!

それが、第一印象だった。

この写真、先ほども紹介した横穴ではないのだ。

もっと奥の、S字カーブの起点となる場所に瓦礫で塞がれた一画を発見。

注意してみなければただの内壁だが、そこにはピンと来る「空洞の気配」があった。

そこにカメラだけねじ込んで撮影したのがこの写真。

嘘だろ。横穴かよ。

S字カーブに差し掛かるその基部に、直進の隧道痕が存在するのが、お分かり頂けるだろう。

不自然なS字カーブは、本隧道が両側から掘り進められたと仮定した場合、その二つの切羽の間に生じてしまった誤差を埋めるためのものだった、と言えるだろう。

そして、このS字に入らずに直進しようとする隧道痕は、誤って掘られた部分ではないだろうか。

一回り断面が小さいように見えるのは、この隧道が底設導坑式掘削と呼ばれる、隧道断面の下半分から掘っていく施工方法が用いられた証拠だろう。

その段階で、施工のミスに気付き、このS字カーブを持って接続したのだろう。

推定される、失敗坑と本坑との距離は、10mほどだろうか。

昭和中期の施工としては些かお粗末な気がするが、それだけ困難な、そしてまた充分に設計する時間のない突貫工事であったのだろう。

本隧道を両側からの掘削と仮定した根拠としては、3号橋梁側坑口付近にある外部へと続く横坑の存在である。

この横坑は、隧道の出口がそのまま3号橋梁西詰めとなっていて、充分な工事スペースを得られなかったために設置されたものではないだろうか。

また、巨視的にも、この5号隧道が付け替え線の中間付近であり、両側からの工事がぶつかる箇所とも思われる。

そして、私は挑んだ。

人一人入れる隙間も無く瓦礫で塞がれていた入り口だが、子供の頭大の石を4,5個寄せると、痩せた私の体を通すだけの穴が開いた。

森吉合同調査では、自分一人だけではない勇気が湧いてきて、こんな事が出来てしまう。

前回調査時も、自己最深記録となる浸水に挑んだが、今回は間違いなく自己最狭記録である。

硬い岩石を砕いた瓦礫は触るとざらざらしており、素手の私の爪が容赦なく割れる。

なぜ素手なのか?お前は馬鹿か。

そう突っ込まれそうだが、カメラを持つ取材者としては、濡れた軍手はカメラに悪いし。

自身が手袋嫌いだというのもある。(やっぱ馬鹿だった)

とにかく、岩肌に全身を擦りながら、それこそズリッッという音を立てながら、匍匐前進の姿勢で進入を試みる。

ここでアクシンデント。

ベタだが、体が閊えて進めない。

戻れるが、敢えて私は、後ろで笑いながら見る(←洒落なってないし)仲間達に言い放った。

「ちょっとおしてくれ。」

廃隧道内廃隧道11:53

廃隧道内廃隧道11:53-

入口付近の、最も狭い箇所を突破し、やっと振り向ける場所に出た。

入口付近の、最も狭い箇所を突破し、やっと振り向ける場所に出た。

皆が私を笑顔で覗き込んでいる。

私もあまりの興奮で笑顔だが、今この写真を見ると、遅ればせながら恐怖感が沸いてくる。

どちらの坑門からも300m近く離れ、頭上の土砂は200m程度。

堅固な岩盤に守られ、崩落の恐怖感は余りないが、もっと本質的な、大質量にが纏う独特の威圧感に、萎縮する。

私は、子供の頃、地上で霞ヶ関の超高層ビルに体を当てて、そのてっぺんを見上げたことがあるが、別に危険なはずもないのに、その眺めは凄く恐ろしかったのを覚えている。

私の痩せた体に比べても、残された空洞は、あまりに狭い。

私は、皆の姿が背後に見える位置で、「行き止まり」を発見できることを心底期待したが、残念ながら、甘くはなかった。

パタリン氏から借りた5Wの強力LEDライトの大光量を持ってしても、狭い洞内に光の直進性が邪魔され、また霧っぽさもあって、ろくに視界がない。

とりあえず、見渡す限りは、匍匐全身以外では進みようがない、最狭ゾーンが続いている。

さすがに後続してくる仲間もなく、私は別の心配を感じた。

皆、私の寄り道に退屈しているのではないだろうか?

私は、可能な限り迅速に、躊躇せず、ゴキブリのように匍匐前進を続けた。

迷っていては、無駄に時間を食うだろう。

私の性格からいって、閉塞か、進めなくなる理由がない限りは結局進むはずだ、それだったら、迷うだけ時間の無駄だ。

行けるだけ、行こう。

私の恐怖は、最高の興奮という鎧にシャットアウトされていた。

進むこと、推定30m。

入り口にはもう、こちらからの声が届かないようだ。

相変わらずゴツゴツとした瓦礫が洞内を埋め尽くしているが、ややその丈は治まり、しゃがみ歩きが出来るようになった。

慣れない匍匐から解放されたのは嬉しかったが、なお行く先の見えない展開に、表情が強ばった。

やがて仲間の声が聞こえなくなると、いよいよ、地中に独りという現実を突きつけられた。

一度広まったと思われた高さが、再び狭まっていく。

一度広まったと思われた高さが、再び狭まっていく。

この展開は、最も嫌なものだ。

もしこの場所で体を閊え、戻りさえ出来なくなれば、思いつく限り一番嫌なピンチに陥るだろう。

だが、足元が徐々に砂礫っぽくなって来ていたので、強引に突破できるものと、再び匍匐で進んだ。

天井が近い。

こんなに天井が近い隧道は、生まれて初めてだ。

驚いたのは、こんな場所にも1羽だけコウモリがいたことだ。

しかも、器用にこのスペースを飛び回っている。

その生きた姿が、今は頼もしく思える。

また少し進んで、相変わらず行く手の景色に変化がない中、振り返る。

声はもう無いが、相変わらず200万カンデラが洞内へ向けられているらしい。

強烈な光が、まるで日食時のダイヤモンドリングの様で美しい。

ただし、幻想的な眺めにうっとりしているほど現実は愉快ではない。

一体、こんな隧道が何処まで続くというのだろう。

その日も、麓の砂子沢から付け替え軌道工事の日雇いに来ていた文太は、やがて自分の住む集落を消し去るダムの関連工事とは知りながらも、その高い賃金には代えられず、集落の上手に出来る隧道の掘削を手伝っていた。

親方に先日教わった通り、重い削岩機のスイッチを入れると、全身の骨が砕けるかというほどの衝撃と、鼓膜を麻痺させる強烈な破壊音とが、自身の後ろに広がる狭い洞内に響いた。

同じ場所で働く仲間達と、ここ数日気になっていたことがあった。

自分たちが掘っていると、その奥の岩の中からも、同じ様な響きが聞こえてくるときがあるのだ。

それは、始め自分の耳がおかしくなったのかとも思ったが、日を追うごとに、その音は大きくなってきていた。

今日も朝から暫し掘り進み、そろそろ昼の休憩かと待ち遠しく思っていたところへ、突然日焼けしたオヤジ、親方が現れた。

「おめら、あど掘んな」

突然の言葉に訳の分からない文太達だったが、実はそのとき既に反対側からも掘り進められていた切羽と、ほんの数尺だが地中で行き違いになっていたのだ。

こんな事があって、今でもあの隧道には、使われなくなった穴と、当時の道具の一部が残っているそうな。

※このストーリーは自作のもので架空です。

削岩機のヘッドが生々しく岩盤に突き刺さった場所を過ぎると、間もなくそれまで埋め尽くしていた瓦礫が完全に消え、ご覧の地底湖が出現する。

その水深は30cm程度。

辛うじて立って進めるだけの高さがある。

この景色に遭遇した瞬間の私の驚嘆は、言葉に出来ないほどであった。

そう、いままでの山チャリ人生の中で、ベスト10に入る衝撃的遭遇であった。

「何よりも奥が知りたい!」

その好奇心の純粋さを写すかのような、玲瓏の極みたる地底湖。

全身に染み渡る、その清閑な冷たさ。

いままで、これほどまでに「入ってみたい」と思わせる水は無かったかも知れない。

足元は、堅い。

岩盤の上に浅く砂礫が積もり、それらが含む微少な石英がライトにきらきらと反射する。

この世のものとは思えないほどの美しさ。

そんな使い古された言葉すら、本来の輝きを取り戻すほどの美しさだ。

ジャブジャブと音を響かせながら、安定した地底湖を進む。

なお、地底湖部分から今来た洞内を振り返るとこういう景色だ。

一番左下に少し写る黒い部分が水面だ。

我ながら、よくぞこんな場所を突破してきたものだ。

その匍匐前進区間の長さは、推定40mほど。

こういった状況を踏まえると、それすらかなり長いといわざるを得ない。

1201,

地底湖を歩くこと20mほどで、終点だった。

終点は固い岩盤がむき出しのままのまさしく生の切羽であり、ついさっき砕かれたばかりのような岩石が、断面の下半分を埋めている。

もう、二度とこれ以上掘り進むこともない、永久の切羽である。

こんな場所が、まさか森吉に残っていたとは…返す返すも驚きである。

廃止されて久しい隧道に、建設途中の姿を見るというのは、皮肉だ。

まさに、森吉林鉄の隠された深部を垣間見た気がした。

切羽に突き刺さったままの金属柱。

その形状は、8角形である。

この様な物体を、この支洞では無数に、本洞でも一本は発見している。

私は、暫し時を忘れこの光景に全霊を委ねていたが、仲間の元へと戻ることにした。

失敗坑と思われる支洞最深部から、本坑方向を眺める。

この様な空洞は、きっと日本中にあるのかも知れない。

ただ、それらは余りにも微少な痕跡であり、誰の目にも触れていないのだろう。

本坑についても、独りの偵察時に発見できずにいたのだから。

やっとその一つが、ここに明かされたに過ぎない。

再び苦難の匍匐前進で、皆が待つ本坑へと戻った。

再び苦難の匍匐前進で、皆が待つ本坑へと戻った。

帰りは気分が楽だったが、体は決して楽ではなく、ぶつけた節々が痛い。

そして、急いで戻るうちに、なにやら下半身と後頭部に、違和感を感じ始めていた。

その違和感は痛みなどではなく、まさに違和感。

なにかを引きずっている様な感触だ。

もしその正体を確かめても、途中では身動きも取れまいとそのままにして脱出したのだった。

ちなみに、普段は首にかけるカメラは、さすがに服の中に隠して進んだ。

1205,

上の写真でもお分かりの通り、帰りまでに仲間達がスッカリと入り口を拡張してくれていた。

お陰で、帰りはすんなりと脱出である。

ここで、撮影のリクエストがあったので、二度ばかり体を止めて撮影された。

何か不自然な表情だが、撮られるのは慣れていないもので…。

ずれたヘッドライトのゴムが、激戦を物語っているでしょ。

こうして、自己最狭体験は終了した。

なんて森吉って面白いのだろう。

その8へ

当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。

【トップページに戻る】