さすがに、この坑口を目撃できることは、期待していなかった。

ダム建設による廃止、そして水没。

水面下でおおよそ40年を経過している、北上線 旧 仙人隧道の大荒沢坑口である。

2004年9月から11月にかけて、和賀ダムの改修工事のため、通常の最低水位よりもさらに最大で6mも水位を下げるという情報を手に、夕暮れ迫る現地へ赴いた私は、一面の泥の海と化した大荒沢に、幻の駅を見た。

駅だけではない。

その湖底には、当時の集落の痕跡から、田畑の区割り、沈んだ旧ダムまでが水面上に現れていたのだ。

そして、最大の目的であった、隧道の跡地へと、工事員の目を盗んで辿り着いた私。

そこには、未だ口を開ける廃隧道の姿があった。

紛れもなく、“沈没隧道”は、現存していたのである。

図中の緑色の経路を持って、坑門へと迫った私である。

いよいよ、その内部へと足を踏み入れるわけだが、これを執筆する前に、私自身確認しておきたいことがあった。

はたして、

本当にこの坑口部分は、今回の特別水位によってのみ、地上に現れるものであったのか?

今回の発見の、その貴重さを決定付けるファクターである。

興味のない方もおられるだろうが、いま暫しお付き合い願いたい。

この問の答えを得るためには二つの数字が必要だ。

一つは隧道坑口の標高。

もう一つは、ダムの設計水位についての資料だ。

隧道は大正13年に開通しており、当時は横黒線と呼ばれていたのだが、当時発刊された「横黒線建設概容」によれば、隧道の概容は右図の通りである。

同書は刊行が大正期であり、そこに記された詳細な断面図も、単位が分からない数字の羅列であり、かなり苦労させられた。

図中の各数字は、私がメートルに換算したもので、正確さについての責任は私にある。

また、原板の断面図には示されていないのだが、同書には横坑の存在が示されており、この位置なども可能な限り正確に図中に繁栄させたつもりだ。

なお、横坑は工期の短縮を目論んで建設されたもので、最終的には大荒沢・仙人両口に横坑を加えた3カ所から、工事が進められたという。

しかしそれでも、脆弱地質に悩まされたこともあり、全長1468mの竣工には2年を要した。

その掘鑿は、同線9つの隧道の中で唯一、電気掘削機を用いて行われており、工費も126万円余りを計上している。

この工費は、9本の隧道の総工費の半分以上を占めている。

次に、昭和39年竣工の湯田ダムの水位についてだが、

調べてみると、通常運用時の最低水位は215.0mである。

今回の2ヶ月ほどの期間については、最大で最低水位よりも6.0m下げるというのだから、今回の特別水位で期待できるのは、209.0mと言うことになる。

先ほどの図と、水位の関係をまとめたのが、左の図だ。

まるで、狙っていたかのような絶妙な標高である。

建設概容の標高は、私がfeetをメートルに換算しているだけでなく、測量も古いので多少の誤差はあると思うが、それにしても、微妙である。

この結果を一言で説明すれば、

大荒沢口は、今回の特別水位時に初めて陸上へ出現できる。

なお、今回細かく断面図を見ていて、初めて仙人隧道が片勾配ではなく、中央にサミットを持つ隧道であることが分かった。

図では標高を誇張してプロットしているが、横坑があるのとほぼ同じ辺りにサミットは存在し、そこは大荒沢口よりも40cmだけ高いのである。

これは、内部の水位を考える上での重要な要素になっている。

また、以前「錦秋湖水没遺構群」レポで仙人側の閉塞地点を紹介しており、そこでは坑門から1000mほどの場所まで進入したと考えていたが、今回の内部探索に成功すれば、より正確な閉塞点までの距離をお伝えできると思われる。

それでは、お待ちかね。

大荒沢口より、内部へと進入してみよう。

時は2004年10月4日。

現在時刻、17時15分。

予定していた帰りの電車時刻までに、最寄りのゆだ錦秋湖駅へ戻るには、もうこれ以上前進することは出来ない。

もうその、ギリギリのラインである。

だが、この予想外の発見は、この場所で夜を迎える覚悟を、私にさせてしまった。

時間のことはひとまず忘れ、僅かに口を開けた闇へと、身を滑り込ませる決心をした。

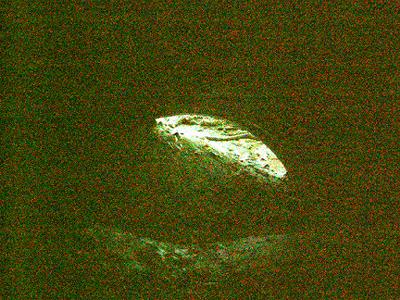

開口部は、泥の湖底に続く瓦礫の斜面の一画にあり、人一人が滑り込めるだけしか残っていない。

坑門の造りは、仙人側と良く似ているようだ。

あちらには、坑口の横に扁額が埋め込まれていた記憶があるが、残念ながらこちらの坑口では埋まっており確認できない。

マグライトを使って、奥を照らしてみる。

そこには、期待以上の空洞が確認できた。

すぐそこまで地底湖が迫っている可能性は高いだろうと思っていたが、開口部から覗き込んだ内部には、ライトに照らされる範囲の空洞が確認できた。

ますます興奮して、いよいよ身を潜り込ませる。

独特の土臭さが一瞬あったが、すぐに慣れる。

空気の流れは感じられないが、奥からは水滴が水面に弾ける音が、無数に聞こえてくる。

やはり、水が溜まっている場所が近いらしい。

天井は、コンクリで補強を受けているようで、煉瓦ではない。

至る所に亀裂が入り、またその亀裂からは、まるでモヤシのようなコンクリート鍾乳石が垂れている。

身を屈めて数メートル進むと、その先は一気に洞床が低くなっている。

というか、坑門に積もっている土砂が、そこで途切れて、本来の洞床が現れるのだと思われた。

滑り降りるようにして、土の斜面を3mほど下る。

足元は、意外にもまだ水面ではない。

ただし、水没していた隧道としては当たり前のことだが、泥の堆積は顕著だ。

だがここで、あってはならないアクシデントに見舞われる!

なんと、頼みの綱であるデジカメの、フラッシュが一切発光しないのである。

余りのタイミングの悪さを、私は呪った。

と同時に、あり得ないことだと分かっていながらも、なにか「不思議な力」の管制下にいるかのような不気味さを感じずにはいられなかった。

さきほどまでは、問題なく使えていたフラッシュが発光しないという原因は、思い当たらなかった。

思い当たらなかったが、可能性としては、ジャブジャブと水面を蹴ってここへと向かってきた、その最中にカメラが濡れたのかもしれない。

私は、あらゆる可能性を考え、バッテリーの交換や、様々な設定などを試したが、結局フラッシュはウンともスンとも言わず、唯一の記録道具を失った。

写真は、感度ISO1600設定で撮影された坑門の様子だ。

いくら感度を上げても、手持ちのマグライト程度の灯りでは、被写体をまともに写すことは出来なかった。

悔しすぎて、私は雄叫びを上げたい衝動に駆られたが、未知なる闇のむこうが分からない以上、その様な行動は慎むべきだと、理性で踏みとどまった。

私は、坑門付近の土砂に座り込んで、おおよそ10分間の足掻きを試みたが、駄目であり、諦めざるを得なかった。

ますます薄暗くなっていく外気に、流石に心細くなったが、カメラが駄目でも、行けるところまで行くことにした。

濡れた、泥の洞床を、一歩ずつ、奥へと進む。

林鉄の隧道などに比べて、流石に国鉄のそれは、断面が大きい。

そのことは、むしろ小さな照明の元では、不安感を増大させる。

内壁の全容を掴むことが難しいのである。

おそらく、坑門から30mほど進んだだろうか。

さもそれが当然であるかのように、水面が始まっていた。

沢装備で防水しており、腰丈までは進入する覚悟があったが、その覚悟は、あっという間に萎えてしまう。

なぜならば、水深以上に泥が深く、足を捕ろうとするのだ。

それでも、水位が少しでも低い場所を求め、膝まで水と泥にまみれながら進むが、水深は深くなるばかり。

振り返ると、まだすぐそこに出口が薄暗くだが見える。

いくらマグライトを奥に向けても、たいして奥までは見えない。

また、見える範囲ではそれほどでもないのだが、水が落ちる音は、激しく洞内に響いている。

「ピチョンピチョン」ではなくて、「ジャージャー」と言った音だ。

先に考察した通り、この先は僅かであるが上り勾配となるはずなのだが、少なくとも坑門から数十メートルの範囲においては、進むほどに泥は深くなった。

写真は、壁に備え付けられていた木製の板と、碍子。

水中では劣化が進みにくかったのか、艶さえ見せていた。

壁は、坑門付近を除いては煉瓦が露わになっていたが、崩落は殆どなかった。

相当に奥まで続いているような空気を感じたが、現在の装備では、これ以上の全身は無理だった。

また、かりに前進したとしても、生身の体一つでは恐らくもっと深い水没に遮られるときが来るはずなのだ。

この湖底洞窟の奥にあるはずの、幻の壁(閉塞壁)は、まだまだ遠い。

17時28分、断念。

撤収開始。

17時29分、脱出。

夜が支配的となった坑門前。

私は、これで仕舞いにするつもりはなかった。

2ヶ月後には、また再び湖底に戻っていくだろう隧道。

逃がしたくはない。

再度挑戦したい。

仲間とボートと共に。

私はリベンジの計画を練りながら、足早に帰途についた。

もう、叙情的なものは何も感じなかった。

もはや私は、あの暗闇の奥の未知に、

ありったけの闘志を燃やすばかりであった。