�܂��͂��������A�T�c�א����ɋN�����g�̏�h�ɂ��āA����͒��ׂ�����ɕ�����Ǝv���̂Ŗܑ̂Ԃ炸�����������B

���y��ʏȖk���n�������ǂ̃T�C�g�Ɂu���H�̘V�������v�Ƃ����y�[�W������B

���̃y�[�W�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�����Ƒ�̎���v�Ƃ��āA�T�c�א������f�ڂ���Ă���B

�����N������ĖႦ�A�����N�������������ɔc���ł���Ǝv�����A�ꉞ�]�ڂ��Ă����B�i���j

���y��ʏȖk���n�������ǁu���H�̘V���E��v���

����͎������琄�肳��鋴�̑����ʒu������

���荞��Ŋm�F���������̐e���ɏ��a37(1962)�N�v���̖������������Ƃ���A�o�N�ɔ����V�������˂��ւ��̌����ł��邱�Ƃ͏\���\�z���o�������A���ۂ��̒ʂ�ł������B

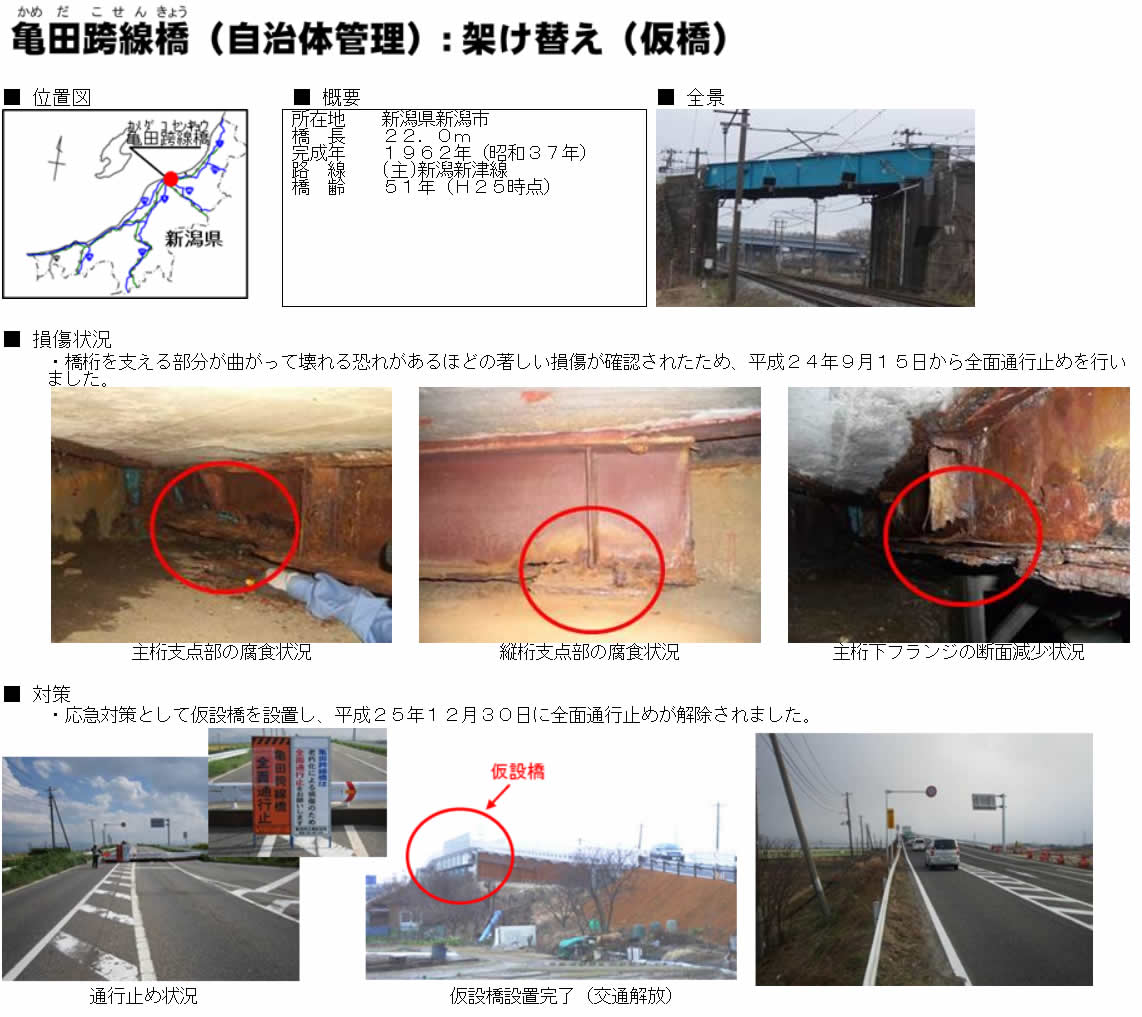

�{���́A�T���i2024�N3���j��12�N�O�ƂȂ�����24(2012)�N9��15�����A�V�����ɔ��������𗝗R�ɑS�ʒʍs�~�ƂȂ��Ă����̂ł���B

�����A���ꂪ�ʏ�Ə����قȂ�̂́A�_���ɂ���Ĕ��o�����V�����̒��x���v���̂ق��ɐ[���ŁA�ʏ�̓��H�v��̃X�P�W���[���ʼn˂��ւ����s����̂�҂��Ƃ��o�����A���}�ɒʍs�~�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ��낤�B

�������A�ʍs�ʂ������d�v�ȓ��H�ł����������ɁA�ʍs�~�̒������������ׂ��A�u���}��Ƃ��ĉ�����ݒu���A����25(2013)�N12��30���ɑS�ʒʍs�~����������v���Ƃ����B

��͂�A���݂̏�Ԃ͉��}�[�u�ɂ����̂ł���A�����͉��ݓ��H�A�����͉����ł������̂��B

���n�Ō��Ċ������g�W�����v��h�Ȃǂւ̈�a���́A�m���ɐ^�����������Ă����Ƃ�����B

�������A�����ɉ����ł��錻���������s�i�D�Ńt�����h���[�ł͂Ȃ������Ƃ��Ă��A�_���ɂ���ė����̂悤�ȑ厖�̂𖢑R�ɖh�����̂͑f���炵���Ώ��������B���s�ɐl�͊w�ԂƂ������A�w��Ő����̌���ςݏd�ˁA���ꂪ�������]������邱�Ƃ��������炢�d�v���Ǝv���̂ŁA�����������Ə̎^�������B���́i�����s�j���N��Ȃ��ƕ���ɂ�������ˁc�B

�Ȃ��A�{���͌��������A���ߎw��s�ł���V���s���ɂ��邽�ߊǗ��҂͐V���s�ƂȂ��Ă���A�_����˂��ւ����V���s���s�����B

���̂��߁A��A�̌o�܂ɂ��Ă��A�V���s�c���c�^����A���������ڂ����m�邱�Ƃ��ł����B

�܂Ƃ߂�ƁA����24�N1���̓_���ŋ��ɑ������m�F���ꂽ���ߓ��N2�������^�Ԃ�ʍs�֎~�Ƃ��A9�����S�ʒʍs�~�Ƃ��ĉ����̍H�����s�����Ƃ̂��Ƃ��B����25�N12��30���ɉ������J�ʂ��A�S�Ă̒ʍs�K������������Č��݂Ɏ���B

�������Ȃ��i�H�j�l�^�o�����ςƂ���ŁA��������͂����̗���ŁA����̃��|�[�g�̎���ł����T�c�א����̗��j�ׂĂ݂����B

�{���́A���H���Ƃ��ē��ʒ������^����Â��������̂ł͂Ȃ��������A���̗��j���������䂭�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������m��Ȃ����A���X��ɂȂ��Ă��܂����g�Ŋ��h�̎p���肪�N���[�Y�A�b�v�����̂ł͕�����Ȃ����낤�B���ʂ̌א����̕��ʂ̗��j�ɂ��A�����������ĂĒ����Ƃ������B

�܂��́A���n�`�}�̃`�F�b�N����B

| �@ ����44(1911)�N |

|

|---|---|

| �A ���a22(1947)�N | |

| �B ���a45(1970)�N | |

| �C ���a48(1973)�N | |

| �D ���� |

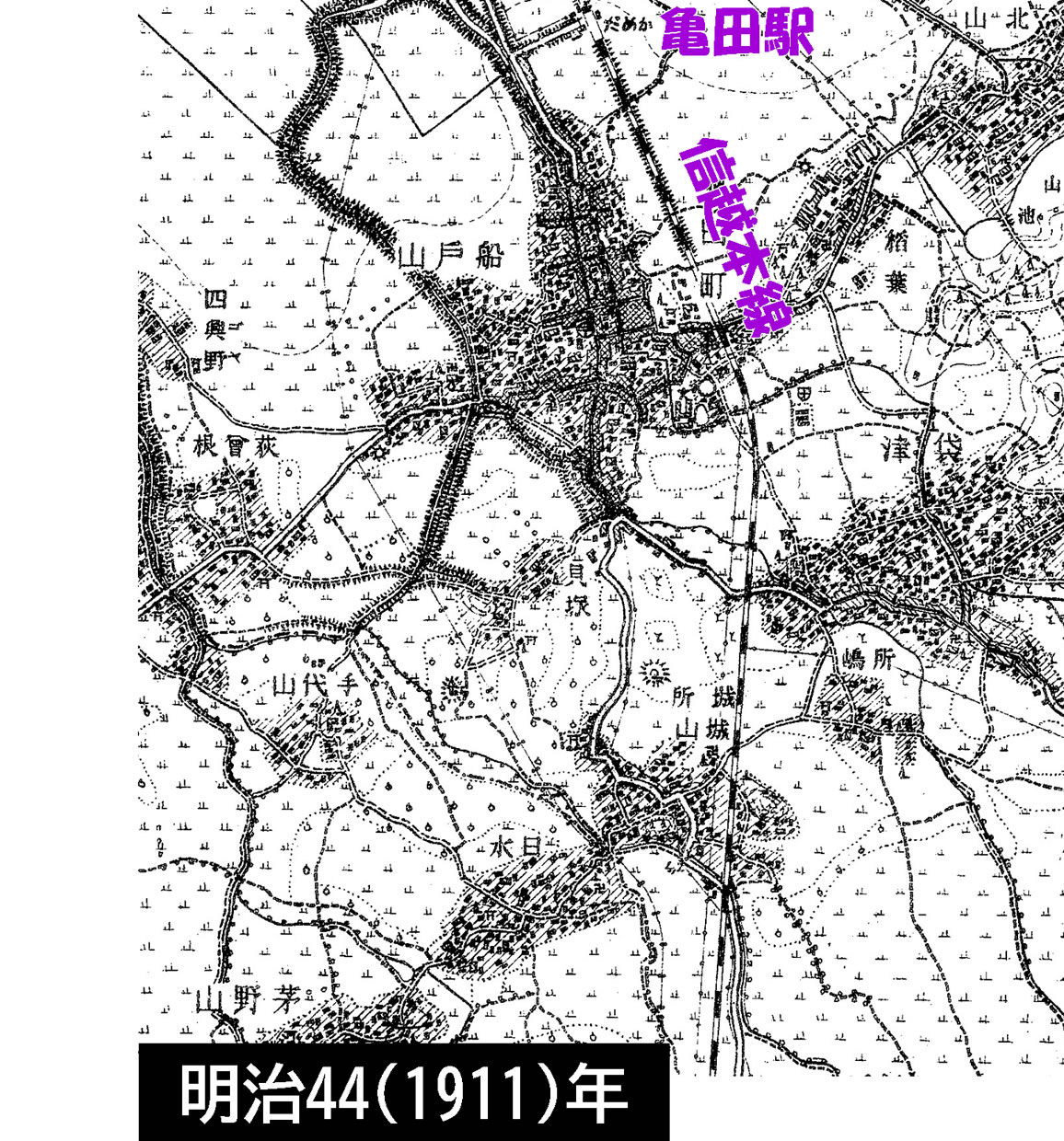

�@�͖���44(1911)�N�����B�T�c�א�������ɂǂ̈ʒu�ɓo�ꂷ��̂���z�����Ă݂Ăق����B

���������̈�т͋T�c���ƌĂ�A�������S�ɑ�����_���n�т������B���������̐��c�͍��̂悤�Ȋ��c�ł͂Ȃ��A���܂œD���ɐZ���鎼�c�ł������B����͂��Ȃ��狐��Ȋ��̂悤�Ȃ��̂ŁA���̒��ɓ_�݂���Í��u�̔����n�ɋT�c�������߂Ƃ���W�����_�݂��Ă����B�D���̑�n���k�Ɋт��S���̓o��͖���30(1897)�N�̂��ƂŁA���S�ł���k�z�S�������N11��20���ɋT�c�w���J�Ƃ����Ă���B

�A�͏��a22(1947)�N���ł��邪�A�`���ꂽ�n�}���i�ɂ͂قƂ�LJ@�Ƃ̈Ⴂ�������Ȃ��B�@�ł����������A�T�c���̒��S�œ��������Ɠ�k�����́u�����v���������Ă���B

�����͌Â����炠�錧���炵���A�吳9(1920)�N�̋����H�@�{�s���ɂ����ẮA�k���瓌�֔�����H���������V���������ƂȂ�A�T�c���ŕ���֔�����H�����������O�̎c�������V���V�Ð��ƂȂ��Ă���B�i�w�V�������v�� �吳9�N�x�j

�B�͏��a45(1970)�N���ł���B���n�̖��ɏ��a37(1962)�N�v���Ƃ����T�c�א��������߂ĕ`���ꂽ�n�`�}�ł���B������̈ʒu�́A�����V���V�Ð����M�z�{�����ׂ��ʒu�ŁA���݂ƕς邱�Ƃ͂Ȃ��B�]�k�����A�A�̌����V���������ɂ��ẮA���a28(1953)�N�ɓ���115���V�������֏��i���A���ꂪ���a38(1963)�N�Ɉꋉ����49���֍ď��i�A��40�N�����ʍ���49���ƂȂ��Ă���B

�C�͏��a48(1973)�N�����B�B����킸��3�N�ゾ���A����49���̑�K�͂ȃo�C�p�X�i�T�cBP�j���������Ă���B

�D�͍ŐV�̒n���@�n�}�ł���B�C����D�̊Ԃɍ���49���͋T�cBP�P�Ǝw��ƂȂ�A���̋����͌����V���V�Ð��ɕғ����ꂽ�B

�܂��A�T�cBP���番�鍑��403���V��BP���V���ɓo�ꂵ�Ă��邪�A���͂��̓��H�́A���a43(1968)�N�Ɍ����V���V�Ð����V���V��BP�Ƃ��Ē��肵�A���a56(1981)�N5��1���ɋ��p�����V���ł���B�i�w�킪���̓��H ���a56�N�x�Łx�j

���������Ă��̎��_�ŋT�c�א����͌����V���V�Ð��̋����ƂȂ������A�킸��1�N��ɍ���403�����w�肳��A�V���V��BP�͓������ֈڊǂ̂����V��BP�Ɖ������ꂽ�̂ŁA�����V���s���ɐV�VBP�ƐV���V��BP�����鍬���͎������A�ĂыT�c�א����͌����̌����ƂȂ����̂ł���B

�c�c�ȏ�̒n�`�}�̕ϑJ����́A��s��V���̊g�唭�W�ɔ����ċT�c��т��_������ߍx�^�x�b�h�^�E���֕ϖe���Ă����ߒ��ŁA�����̌����ƁA�V�݂̍����o�C�p�X�����܂荇���悤�Ɉ���Ă������Ƃ��ǂݎ�ꂽ�B���̕��G�ɕϑJ������̒��ŁA�T�c�א����͒a���ȗ������ƍ����ɔ䌨����悤�ȏd�J���ɑς��Ă����Ƃ����邾�낤�B

�c�c��̎{���悤�̂Ȃ������̕a�����o����܂Łc�c�B

���́A�T�c�א����ɏœ_�ĂȂ���A���̍q��ʐ^���`�F�b�N���Ă������B

�����ɂ͎v�������Ȃ��������B��Ă����B

| (5) �ߘa4(2022)�N |

|

|---|---|

| (4) ���a48(1973)�N | |

| (3) ���a37(1962)�N | |

| (2) ���a31(1956)�N | |

| (1) ���a23(1948)�N |

���x��(5)����(1)�֏��ɌÂ��Ȃ�悤�摜��z�u�����B

(5)�͗ߘa4(2022)�N���ŁA�قڒT�����_�̏ł���B�ʂ��Ă��鋴�͉��������A�q��ʐ^�ł͋�ʂ͕t���Ȃ��B

(4)�͏��a48(1973)�N���B���s���鍑��403�����ł���O�ł���A��ʗʓI�ɂ��T�c�א����̑S�����Ƃ������Ƃ��낾�낤���B���a52�N�����A�����V���V�Ð��̐V�Îs���̒���12���Ԍ�ʗʂ�11000��ȏ��i�Q�l�����j�������B����27�N�̒����ł͋T�c�א������ӂ�5700��قǂ�����A�͂邩�ɑ��������B

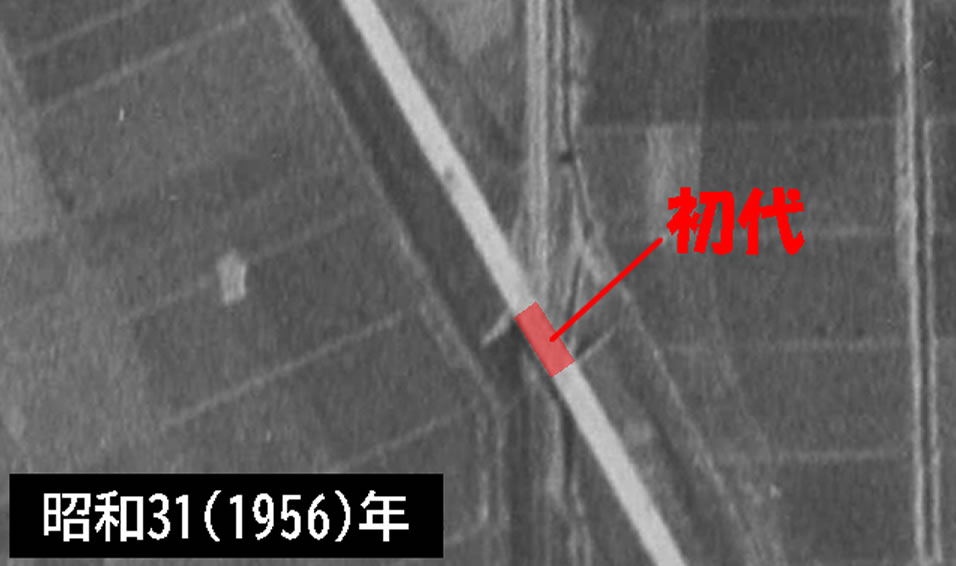

(3)�͏��a37(1962)�N�����B���傤�ǖ{���̏v���N�̂��̂ł���A�摜������ƁA�m���ɂ܂�����ȘH�ʂ̌א������B���Ⴋ���Ƃ��Ă���I

�ŁA�����܂ł͗\�蒲�a�I���e���낤�H�@�����c�c

(2)�͏��a31(1956)�N���ł���B

�T�c�א������ʂ��Ă���H�I

����ɁA(1)�͍ŌÂ̏��a23(1948)�N���ł���B

����ς�T�c�א������ʂ��Ă���I�I�I

���H�I�@��?!�@�ƂȂ����B

�q��ʐ^�͉R�����Ȃ��͂��ł���B

��������������ɁA���[�����ׂĂ݂�ƁA���a37�N���������Ɛ̂��獡�Ɠ����ʒu�ɋT�c�א��������݂��Ă������Ƃ����������I

��قǗ��n�`�}�̇A�����Ȃ�������������Ƃ����A�V�����͋����H�@���{�s���ꂳ�ꂽ�����̑吳9(1920)�N�Ɍ����V���V�Ð���F�肵�Ă���B

�����Ď��ɏЉ���w�V�����y�؋G�� ���a14�N�Łx�Ƃ��������̒��ɁA�u�w��{�������ǎ��Ɓv�Ƃ��āA�V���V�Ð��̐����Ɋւ��鋻���[���L�q�����������̂ł���B

�@�V �� �V �� ��

�w��{�����掵�j���͖{���̎�s����V���s�Ɩ{�������ɉ����鐕�v�s�ꂽ��ܐ�s��ʉ߂��������S�������ɒB����d�v�����ł���B

�R���Ă��̈ꕔ�𐬂����̐V���V�Ð��͒������S�T�c���ɉ����ĐV���������A�{�S���̐��v�s��ł���V�Ò��Ɏ���d�v�����ł������łȂ��A�X�ɍ���ɐڑ�����{�����ƘA�����ւ��ĎO���s�A�����s�A���c�s���e���ʂƐV���s�����Ԍ����L���̏c�јH���̈�ł���B�y���z�����ĉ��������͑�����������̒������߁A�엀�Ȃ�k�n�Ɉ�ㅂ����_�Y���̎Y�o�L�x�ŁA��ɔ_�ƕ��Ƃ̈ꂽ�關�̐��Y�n��т����̉����Ɋ܂܂�ċ���A������{���𗘗p���ė��s�s�ɔ��o�W�U������̂ł���B

�R��ɑ��̉��C�O�̌����͋͂��ɎO�ē��O�̕����ł������łȂ��A���]�Ȑܑ��ڂ��ċ���A����I�i�����B���Ȃ������Ԍ�ʂɊ댯�r������ԂŁA�]���ĉ��������Y�Ƃ̐U����j�~���\�͂������ł���B

�˂��Ă��̑�ꒅ��Ƃ��ċT�c���A���z���n���ɉ�����{�����ł��s�ǂȂ�ʏ̎��Ȃ̉ӏ������ǂ���Ƌ��ɁA�{���Ƃ��Ă͍ŏ��̎{�݂ł���S�����H�Ƃ̕��ʌ����������V�𗧑̌����ɉ��ނ铙�A��ʏ�̗e�Ղƈ��S�Ƃ�����������ŁA���a�\��N�x�Ɉ������ډ��H�����ł��邪�A�Ԃ��Ȃ��v�����������̌��ʂ���������߂����ƂƎv����B

�Ȃ�ƁA���a14(1939)�N�������Ɍ����V���V�Ð��Ɍא��������݂���H�����i�߂��Ă������Ƃ��o�Ă����B

�T�c�א����Ƃ������O�����L����Ă��Ȃ����A���H�����M�z�{�����ׂ��ӏ��͂��������Ȃ̂ŁA�ԈႢ�Ȃ��B

����������́A�V�����ɂ�����ŏ��̓��H�ƓS���̗��̌����ł������Ƃ����I

�c�c�c�c

�c�c�ȁA�Ȃ�c�c�A�������������Ƃ��낪���邶��ˁ[���A�����߂��c�c�B

���Ȃ݂ɁA��L���p�����ɓo�ꂷ��u�w��{�����v�Ƃ������[�h�́A���݂̓��H�@�ɂ������v�n�����Ƃقړ������x�ł���B

�����H�@������{�����̈ꕔ�͎w��{�����Ƃ��č��Ɏw�肳��A���ɕ⏕�Ȃǂ̌������s���Ă����̂ł���B

�Ƃ����킯�ŁA���q��ʐ^��(2)��(1)�Ɏʂ��Ă����̂́A���̏���̋T�c�א����ƍl�����A���݂̋�����2��ڂ̋T�c�א����ł������ƍl������̂ł���B

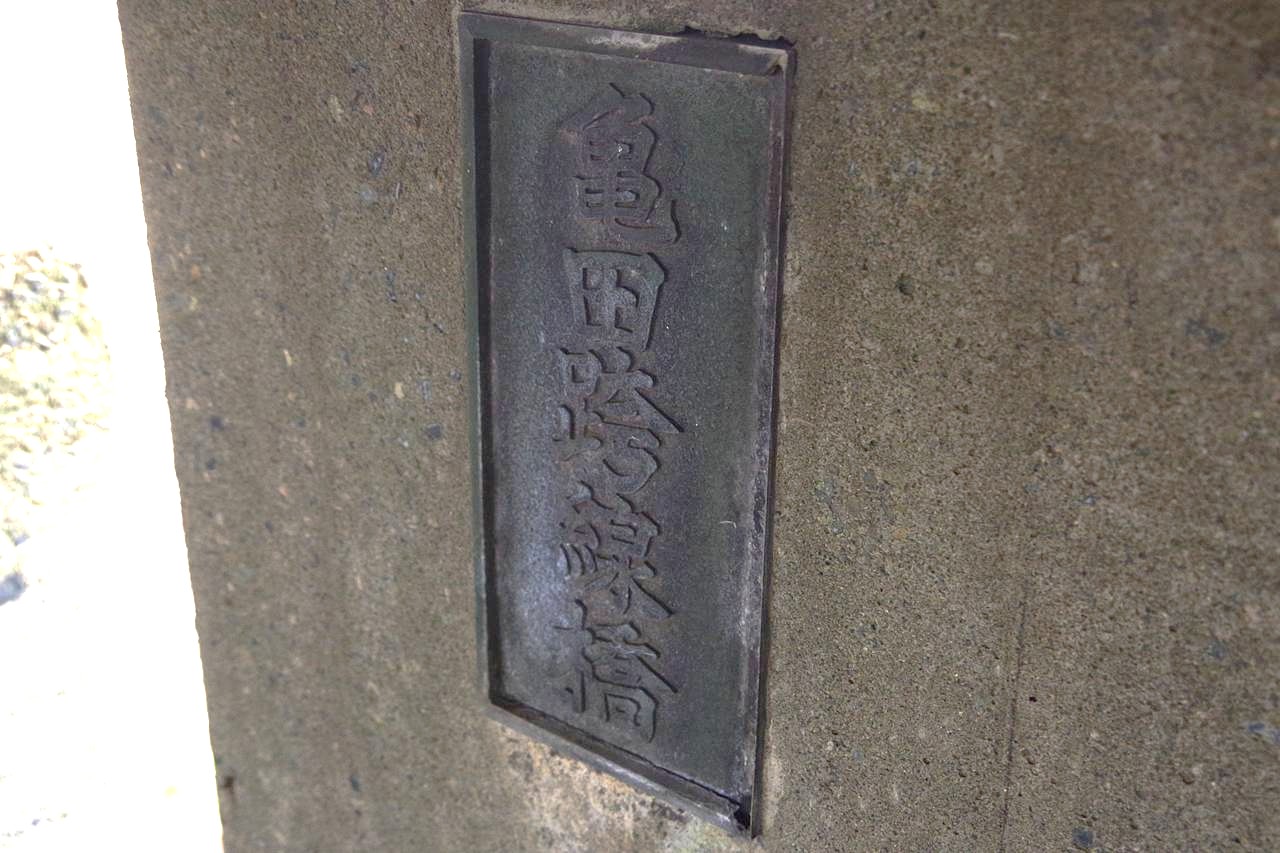

�c�O�Ȃ���A���㋴�̎ʐ^�͖������ł��邪�A�q��ʐ^���������A2��ڂƑS�������ʒu�ɂ���A�z��ɂ��Ă͓������̂𗘗p���Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�܂��A�{�Ғ��ł͏��a35(1960)�N3��10���ɍs��ꂽ�V�Á`�T�c�w�Ԃ̕������ɍ��킹�ĉ˂���ꂽ���̂Ɛ����������A����ɉ����A���a37�N5��20���ɒ����`�V���Ԃ��d�����Ă��邱�Ƃ��ւ�肪���肻�����B

���a31�N��37�N�̍q��ʐ^���悭��r����ƁA����Ɠ��ڂ̋����̌`�̕ω����ǂݎ���B�i���j

����͒P���̐��H���ׂ��Z�������i�����炭����10m���x�j�����A���ڂ͕����̐��H���ׂ����i�S��22m�j�ƂȂ�A������������ւ����Ă��邱�Ƃ�������B

���݂��c�鏉�㋴�̖ʉe������Ƃ�����A���݂̒z�炾����������Ȃ��B

����ł��A���̏ꏊ���V�����ɂ����铹�H�א������˂̒n�ł��������Ƃ́A���Ԃ܂łقƂ�ǒm���Ă��Ȃ������Ǝv���̂ŁA���̋@�ɐϋɓI�ɃA�s�[�����Ă݂Ă͂ǂ����낤���B�������A���ア�낢��Ȏ���������ƁA���͌��ł������ƂȂ�\���͂���Ǝv�����c�B

�c�c�����Y������B

���㋴�̏v���N�́A�͂����肵�Ă��Ȃ��B

��قǂ̎����ł́A���a14�N���_�Ō��ݒ��ƂȂ��Ă��āA�܂����a23�N�̍q��ʐ^�ł͊��Ɋ������Ă���悤�ł���B

���̊��ԓ��Ɋ����������Ƃ͋^�����Ȃ����c�B

���̋^��̓����Ƃ��āA���a14�N������������B

�Ƃ����̂��A2018�N�x�S�������}�b�v�Ɍf�ڂ���Ă���T�c�א����̏v���N�����a14(1939)�N�ƂȂ��Ă���B

�����A�ꏏ�Ɍf�ڂ��ꂽ����22m�Ƃ��������́A���炩�ɏ��a37�N�̉˂��ւ���̐����ł���B

���}�b�v�����T����ɂ��ƁA�w���y��ʏȎ����i�ߘa���N�x ���H�����e�i���X�N�̍쐬�Ɍ������f�[�^�����E�������ʁj�x�Ƃ������̂��������Ă���B���͂��̎��������L���Ă��Ȃ����A���̌��T�ł͋T�c�א����̏v���N�����a14�N�ƂȂ��Ă��邻�����B

�V���s�̎������Ə��a37�N�v���ƂȂ��Ă���̂ŁA���̃f�[�^�s��v�̗��R�͕�����Ȃ����A���a14�N���Ɉ�������̂͊m�����낤�B

�����ŌÂ̌א����Ƃ����h�_���錌�������������A���݂͔߂����g���~���h�ƂȂ��Ă���2��ڂ̋T�c�א����ł��邪�A�Ō�ɂ��̋��̖����ɂ��Ă����ׂĂ݂��B

����������Ă���ߘa7(2025)�N2�������_�ŁA�g���~���h�ɂ���Ă������13�N�ڂ��}���Ă���A��̂��܂ʼn����ɊÂȂ���Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ́A�g�����ւ̃W�����v�h�����߂��˂Ȃ������h���C�o�[�B�ɂƂ��āA�d�v�ȋ����ł���Ǝv���B

���ׂĂ݂��Ƃ���c�c�A

�Ȃ�ƃ^�C�����[���낤�I�I

���N�A�ߘa7�N1��24���ɁA�V���s�s�s�v�擹�H3�E4�E157���T�c�������̓s�s�v��ύX����������Ă����B

�Ȃ�̂������Ⴉ������Ȃ����A�T�c�א����͏�L�s�s�v�擹�H�̈ꕔ���\�����Ă���A����������̎�������A���̓s�s�v��̕ύX���e���\�\

- �s�s�v�擹�H3�E4�E157�� �T�c��������JR�M�z�{������������ӏ��Ɉʒu����T�c�א����́A�z������62�N���o�߂��A�V�����ɂ��˂��ւ����}���ƂȂ��Ă���B

- �˂��ւ��ɂ������ẮA�S���Ƃ̌����\���i���̌����j��S�����Ǝ҂���߂錻�s��ɍ��킹��ƂƂ��ɁA���H�\���߂ɏ��������c�f���z���m�ۂ��邽�߁A�s�s�v�擹�H�̐��`�y�щ�����ύX���܂��B

�\�\�Ƃ������̂ł��邱�Ƃ��������Ă���B

�ߘa6�N11��27������157��V���s�s�s�v��R�c��̉�c�^�ɁA�˂��ւ��̏ڍׂ���������Ă��邪�A����ɂ��Ɓ\�\

- �T�c�א����͕���24�N9���ɒ������������m�F���ꂽ���Ƃ���A�Â����̏�ɉd��������Ȃ��悤�A�����i����40m�j���˂����Ă���B

- ����̖��_�@

�����̑O��̎�t���H�͏c�f���z����7���ƂȂ��Ă���A���݊�Ƃ��Ă���4���p�[�Z���g�����Ă��Ȃ��B

- ����̖��_�A

JR����߂�H�����狴�̉��܂ł̍����́A�S���̈��S�����m�ۂ��邽��7.4m�ȏ�Ƃ��Ă��邪�A���݂̋T�c�א��������܂ł̍�����5.6m���x�ł��邩��AJR�̊�����Ă��Ȃ��B - �˂��ւ��̕��j

�V���ȋT�c�א����́A���݂̌א�������1.8m�ȏ㍂���ʒu�ɐݒu���������ŁA���t�����H�̏c�f���z��4���ɂ���B���݂Ɠ����ʒu�Ɍא������˂��ւ����ꍇ�A�א�������鏊�C�� �^�[�`�F���W�܂ł̋������Z���A�c�f���z��4�����邽�߁A�V�Õ��ʂɖ�60m�ړ������ʒu�ɉ˂��ւ��A�ɂ₩��S���J�[�u�őO����א����Ɏ��t����B�����āA�Б��ɕ���������B

�\�\�Ƃ̂��Ƃ��B

�����炭�E�摜�Ɏ����t���������_���̂悤�ȃ��[�g�œs�s�v�挈�肪�s���Ă���A����A���Ƃɒ��肷����̂Ǝv����B

�ǂ���ɂ��Ă��A���݂̊�œ��₩�ȁu���I���U���v�����݂Ƃ����������̑��݂ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ悤���B�W�����v����Ȃ獡�̂��������I

2025�N1��27�����k���H�ƐV���̋L���ɁA����s����\��̉˂��ւ��H���̃X�P�W���[�������̂悤�ɏ�����Ă��邱�Ƃ����������B

�H���ɂ������Ă͘V�����ɔ����V���ː݂���ь����P����JR�����{�Ɉϑ��B4���ȍ~����H���ɒ��肵�A2030�N�x�̋��p�J�n��ڎw���B2032�N�x�܂łɌ�������щ�����P������B�H���������N�x�ƂȂ邽�߁A12����\�Z��25�\32�N�x�����ԂƂ�������S�s�ׂŌ��x�z47��3100���~��ݒ肵���B�Ȃ��A��t���H�����͎s���{�H����B

�Ƃ����킯������A���݂̕��i��������̂͂���5�N���炢�Ƃ������ƂɂȂ�悤���B

���������A�O�[�O���X�g���[�g�r���[�ɂ͈ȑO�B�e���ꂽ�摜��k���Č�����@�\�����邪�A����ł��̌א���������ƁA�����ɒu����������O������z�I�Ƀh���C�u�o���Ċy�����B

�y�����z2011�N9���B�e�@���@�y�����z2014�N10���@�����Ă݂āI