難所は続くよ、ヘクサ谷のギリギリロード

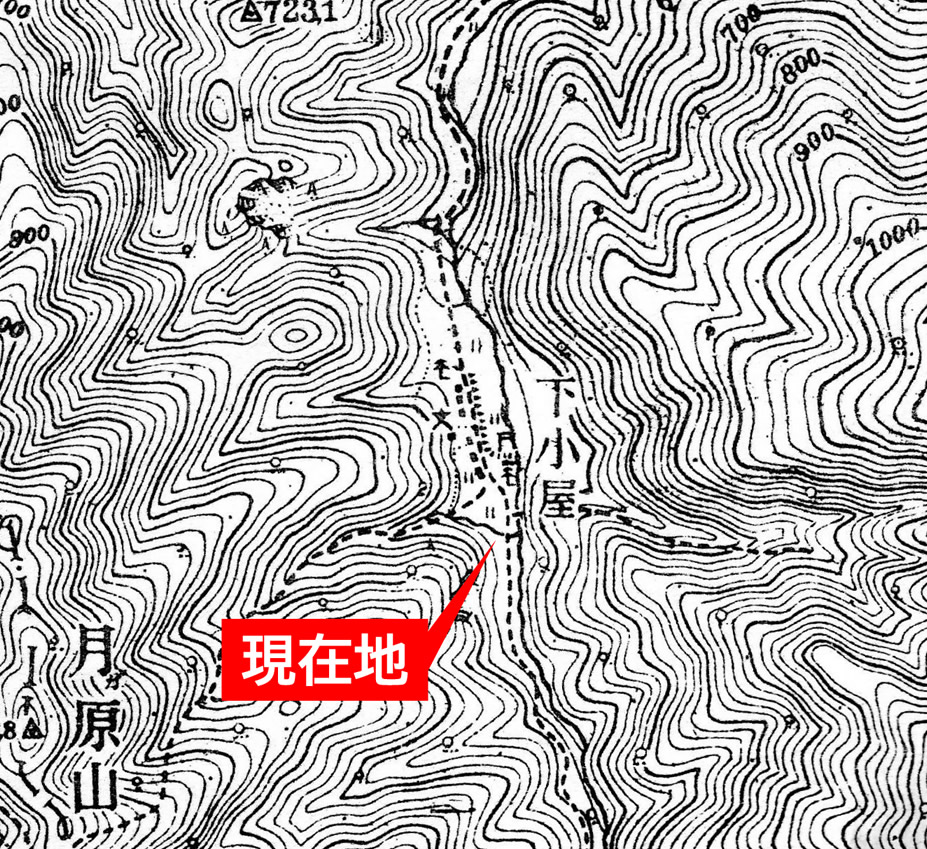

2014/6/2 10:34 《現在地》

ここは峠から1.5kmほど進んだ、標高800m附近の地点だ。

先ほど渡った不動滝谷と、次に待ち受けるヘクサ谷という沢の中間の尾根を回り込む部分にいるが、相変わらず地形が険しく、路上は十数年分の堆積物に埋め尽くされていた。

峠からここまでの道はどこも同じ時間放置されているはずだが、荒廃の度合いには自ずから大きな差が生まれている。

それこそは、各場所の崩れやすさを示すバロメータであろう。

この情報は、道路の維持管理と今後の整備方法の決定を担う道路管理者にとって、とても有用な情報であるように思うが、果たして彼らは最近ここを訪れて点検しているだろうか。

多分、していないだろう。

というのも、路上にたくさん散らばっている落石のうち、ごく一部にのみ赤色のペイントが施されており、これは道路管理者が確認した落石にマーキングしたのだと思うが、マーキングがない落石が大半なのである。放置期間の長さが窺えた。

これは見た目にも強烈な難路だ!!

写真は、進行方向上のヘクサ谷を見下ろして撮影したのだが、

地図上ではすぐ先に描かれている対岸の道が、ずいぶんと低い場所に見えていて、その全体的に非常に急勾配であることにまず驚かされた。

そして、道幅の狭さにも驚かされた。

単に道が狭いというよりは、地形に対する道の設置があまりにもスパルタンで、法面にも路肩にも余裕がなさ過ぎる!

崩壊に対する安全マージンのようなものが全く無いように見えるし、さらにドライバーの操縦ミスに対する安全マージンも無さそうだ。

単に険しいという道ならいくらでも見慣れているが、それらの多くは一般車両の通行が禁じられていたり、車道としては行き止まりであったりすることが多い。

対してこの県道は、ほんの一昔前まで一般に開放されていて誰でも通行できていたのである。それもただの県道より格上の主要地方道として。

しかも、制度上においては今も現役の県道であり、地図にもそのように描かれていることも、特筆すべき点だ。

10:37

ヘクサ谷へ下っていく著しく荒廃した舗装路。大量の土石が流水と共に入り込んでおり、路面も絶え絶えだ。

なお、地図読みでヘクサ谷を挟んだ前後500mの区間には50mの高度低下がある。すなわち平均勾配マイナス10%の急勾配区間である。

ある程度長い区間の平均勾配が10%を超えることは珍しく(道路構造令の勾配上限は9%で、特別の事情がある区間における特例上限は12%)、豪雪地の道路としてはほとんど欠陥のように思うが、常に年の半分、おおよそ凍結の可能性がある期間は冬季閉鎖が行われているので、そもそも凍結下の通行は想定していないのだろう。

10:38 《現在地》

峠から約1.7km、ヘクサ谷の渡河地点に到達。

不動滝谷よりも長い橋が架かっており、親柱や高欄が存在するが、銘板は存在しない。

そのため現地では名前などを知ることが出来なかったが、道路台帳によって6号橋という、全長12.6m、幅3.6mの橋であることが判明した。

前後の道と同じ幅の狭い橋だが、前後の道の激しい勾配は橋の上にまで及んでいて、橋全体が下り坂だ。

そのうえ渡り終えた所に直角の右折が待っていて、圧迫感が凄い。

橋の直前に待避所らしき余地があったので、対向車とのすれ違いはそこで行っていたのだろう。

橋の上から先は、先ほど【見下ろして観察】 したとおり、すれ違う余地など無いギリギリロードがしばらく続く。

したとおり、すれ違う余地など無いギリギリロードがしばらく続く。

やはり急流であるヘクサ谷には、橋の上流と下流に連続して砂防ダムが設置されていた。

上流側のダムの銘板が見えたが、ヘクサ谷第8号鋼製枠谷止工というのが正式名称で、平成6年度に竣功しているようだ。

建設当時は県道が資材運搬に活用されたことだろう。平成初期には大型の工事車両も通行できたことが窺える。

10:45

ヘクサ谷左岸のギリギリロード。

さっき見下ろして、“強烈な難路”を感じた場所にいる。

実際、全く逃げ場がないところに大量の落石と倒木が山積していて、自転車を何度も担ぎ上げながら突破せねばならなかった。

それでも路盤全体を失うような崩壊が起きていないのは幸いで、自転車同伴の前進を継続できている。

だが、こんなギリギリの状況が続けば、いずれ致命的な崩壊に遭遇しても不思議ではない。

何とかその前に、突破出来そうだという安心感が欲しい!

進むほど気負いが深くなっていく現状は辛いし、重い自転車を抱えて来た道を敗走する姿を想像させられることは、苦痛でしかない。

10:48

障害物の多さで前進に手間取り、前の写真の場所からあまり進んでいないが、なんとか難所の核心は抜けた様子。

久々に舗装路面が広く露出している場所があったので、小休止をとった。

写真はそこで振り返って撮影。

ヘクサ谷の水源である石川県境主稜線附近(標高は1200m以上ある)には大量の残雪が残っていた。

また、この場所からは遠くなりつつあるブナオ峠を振り返ることも出来た。

このアングルから左の方へ視線を動かしていくと(↓)

ブナオ峠の鞍部があんなにくっきり!

道のりにして約2km離れたが、直線距離なら1km少々である。

県道が、断続的に薄らと、樹木の生え方の凹みとして見える感じだ。

この間乗り越えてきた3本の清流もまた、山肌の起伏として見て取れた。

そして、これらの流れが集まる谷底――私がクレーターのようだと感じた(もちろんそんなはずはないが)――には(↓)

それはそれは美しい、水の豊かな大森林が、ありそうだった。

全くもって緑だけの風景だが、彼方に巨大な射水平野を形成する暴れる大河、小矢部川の渓流はそこに始まる。

そして、かつてのブナオ峠越、塩硝街道と呼ばれた古道も、あの谷底から直に峠へ上っていたそうだ。

ひとしきり、ブナオの眺めを楽しんでから、前進再開。

なおこれが峠の見納めとなった。

10:52

これまででは最大規模のコンクリート吹付けの法面が、威圧的に頭上を支配した。

この目立つ法面は、不動滝谷の手前で、遠方の尾根にある姿を【遠望】 していた。

していた。

下りの割には大変遅いペースだが、着実に前進はしている。

まるで自転車の存在が、私の行動を拘束する不利でしかないようなことをここまで述べたが、もちろんそれだけではない。

もしそうなら、私はどんだけマゾなんだという話である。

むしろ自転車があるからこそ、このブナオ峠のような距離ある廃道を単独でも攻略しやすいのだ。自転車の広範な活用は、私というオブローダーの最大の武器だと自負する。

もし徒歩と車だけなら、探索後にどうやってスタート地点へ戻るというのか。

そもそも、車道である廃道を車輌である自転車で走破することこそが、私というオブローダーの原点だ。そこに格別の快感と自負を持っていることは、古い読者なら知っているだろう。

この写真は、そんな私のお気に入りである。

自転車で廃道を突破する征服の旨味が、この1枚に良く現れている。

10:53 《現在地》

不動滝谷からヘクサ谷へと続いた、急傾斜、狭隘、崩壊多発の約1kmの難所地帯を突破したと判断!

道は、ひとまずの穏やかさを取り戻した!

そして、この直後――

10:55

路面に刻まれた新しいタイヤ痕を発見!!

相変わらず通年封鎖区間内ではあるが、下流側から到達したとしか考えられない新しい轍に出会ったことで、峠を踏み出して以来約1時間続いた不安の中での探索は、幕を閉じた。

ここからは、もっと純粋に道を楽しませて貰うぞ。

やっっったぜ!!

下界から達した轍に導かれ、最奥の廃村へ…

2014/6/2 10:56 《現在地》

峠から約2.4km進んだ海抜780m附近にて、峠以来初めて新しい車の轍(それも四輪のもの)に遭遇した。

県が公表している通行止区間は峠から8km先の中河内までのはずだから、ここはまだ全然その区間内であるが、関係者なのか、きっと封鎖されているだろうこの先のゲートを開けられる何者かが、最近ここまで到達したようである。

しかも轍は中央にも見え、バイクも来ていることが窺えた。

いずれの轍も、間違いなく下界側から到達したものであろう。

これまでの道のりを振り返って見ると、今いる場所の少し前、おおよそ2.2km地点くらいまでが、実質的な廃道区間であった。

その区間内も、歩行するだけならさほど難しくないが、大量の落石や倒木のため、エンジン付きの車輌はバイクであっても通過不可能だろう。

ちなみに、これといって廃道区間の内外を区別するものはなく、ただ自然に任されている。

ともかく、下界より辿り着いたに違いない新しい轍の出現に、私は大いに安堵した。

おそらく読者諸兄のなかには、強烈な廃道がまだ続いて欲しかったと思う人もいるのだろうが、ここが気軽な里山ならまだしも、最寄りの集落から10kmは優に離れた険しい山峡の奥山である。廃道探索のリスクは、里山とは比べものにならないものがあった。

10:58

轍が見えたのは、舗装路に柔らかい土が乗っていたからで、それがない場所では消えてしまった。

この場所には、道幅を強烈に圧迫する両側からの植物の侵入があるが、轍の主はこんなところを車で突破してきたのか。

気構えが出来てやがる。廃道同然の道を車で走る気構えが。関係者だから慣れているのか。

10:59

峠から約2.6km進むと、伐採地跡なのか、それとも茅取り場でもあったのか、前方に高木のない開けた地形が現れた。

小矢部川左岸の高所に広がる緩斜面で、陽当たりがよく(今は曇っているが)、かつては耕作が行われていても不思議のない雰囲気。特にそういった記録を見たことはないが。

しかし、長閑な近景に対して、遠景ではまだまだ谷が深くなっていく様子が見て取れる。現在地の標高はまだ750mもある。下界は遠い。

道には辛うじて轍があるが、舗装が見えくなるほど土や木屑で埋め尽くされていた。

陽当たりのよいところに、少し大きくなりすぎた山菜のタラの芽がたくさん生えていたが、採取された形跡があり、轍の主も地元の山菜採りかも知れない。

道路管理者が定期的に訪れているのであれば、もう少し路面を何とかするんじゃないかな(苦笑)。

11:01

道は再び急勾配を得て、やや大きなスパンで二度切り返しながら、緩斜面の下に待ち受ける小矢部川本流へ接近していく。

ブナオ峠に辿り着くだいぶ前から続いたブナ樹林帯を行く高原的風景はそろそろ見納めであり、渓谷的風景へ回帰していく。

11:03

小矢部川より先に別の支流が近づいてきた。

地図では無名の谷だが、資料によると正木谷(まさきだに)という名前があるようだ。

道は例によって激しい下り勾配で抉るようにカーブしながら入り込んでいく。

谷を渡った対岸に特に険しく切り立った岩場が見えているが、既に“轍”を得ている私に不安はなかった。

11:04 《現在地》

峠から約3.6km地点、盛大な水音を立てる正木谷の渡河地点に辿り着いた。

橋が架かっているが、不動滝谷の7号橋と同様、高欄も親柱も無いコンクリート板橋である。

道路台帳によると、橋名は5号橋。全長7.6m、幅4.5mのスペックである。

これで7号、6号、5号橋を過ぎた。順当に行けば、あと4本は橋がある。

驚いたのは、橋の直後の岩場である。

チェンジ後の画像がその近影だが、いわゆる片洞門とは違った感じに道を威圧する切り立ち方である。

首から上の頭部みたいに張り出してやがる。

道にとっては、ゴロンと来られたらタマランというわけで、岩そのものにはコンクリートを吹付けてあるだけだが、それを支える基部にはガッチリと台座みたいな擁壁が設けてあった。なかなかインパクトのある風景だ。

11:07

正木谷を渡ると道は小矢部川の左岸、川のそばを通るようになるが、生長旺盛な植物のため路外がほとんど見えず、そのため川を見ることなく進んでいった。

ときおり山側の小渓流から大量の土砂が路上に流入する場面があり、轍はその度に逞しく乗り越えていた。真っ当な路面の整備はなされておらず、ただ「通れれば良い」という感じである。

ちなみに、車道が整備される以前のブナオ峠の古道ともこの辺りから先で重なるようだが、関係のある古蹟や枝道は特に見当らなかった。

11:11

舗装された下り坂が延々続いており、そこには特に自転車を停車させ撮影するような障害物や発見もないため、非常に良いペースで進んでいる。全体的に草で道幅を圧迫された激狭舗装路という現状では、大抵の自動車よりも私の自転車は速いだろう。対向車が現れる可能性も相当低いだろうから、道を独占した気分での悠々として爽快なる激走を楽しんだ。

数分誤、快速に移り変わる風景の中に初めてスギの植林地を間近に見たので、自転車を停めることなく撮影したのがこの写真(だからちょっと手ぶれしている)。植林地の出現は、なじみ深い生活圏への接近を感じさせた。

刀利谷における最奥地の集落として、かつて地図にも描かれていた下小屋の地が、確実に近づいていた。

11:16 《現在地》

正木谷から約1.7kmを10分強で駆け下り、峠より累計約5.3kmの地点。

路傍の高速スクロールに押し切られそうだった小さな橋の高欄と親柱を、咄嗟のタイミングで視認した。

5号橋以来となる橋を見つけたのだが、通り過ぎる直前まで存在に気付かず、危うく素通りしかけた。

急ブレーキで立ち止まり、少し戻って橋との遭遇をやり直す。

止まると、速度の影響で狭まっていた視野と頭がクリアになった。

そして始めて、橋と周囲の地形の印象が、これまでの3本と大きく違うことに気が付いた。

ひとことで言えば、穏やかだった。

周囲はなだらかな雑木林で、高い樹冠からの木漏れ日が、橋を懐かしげに照らしていた。

橋には控え目ながら親柱があり、高欄と共にコンクリート製であった。全体にこれまでの橋よりも古そうだという印象を持った。

そしてもう一つ、大きな違いが……

この橋には、銘板があった!

4本の親柱のうち、下流側の2本にのみ銘板が存在。

内容は、「下小屋橋」と「昭和三十二年十月竣功」であり、この橋名は道路台帳でも同様である(全長7.0m、幅3.5m)。沢の名前はソレ谷というらしい。

これまでの橋とは異なる、地名という血の通った橋名。そして、昭和32(1957)年という、ブナオ峠の車道全通(昭和43年)よりもだいぶ古い竣功年。

これらが意味することは……、

下小屋にはかつて人の暮らしがあり、福光側よりこの地に至る道路整備が、峠越え区間よりも先行していたという事実だろう。

峠からはそれなりに下りてきたが、まだ標高550m近くあるこの山間地の沿道に、昭和41(1966)年まで下小屋集落があった。

無人化当時の地名としては、西礪波郡福光町大字刀利字下小屋である。

昭和53(1978)年に刀利谷郷友会が発行した『刀利谷史話』によると、下小屋の最盛期は明治初期で、20戸近くが軒を連ねていたそうだ。文明年間(15世紀末)にブナオ峠を越えて飛騨、関東方面へ布教した蓮如上人の伝説がこの地にもあり、古くから峠の足掛かりとなった集落だった。元は中河原など麓の集落から出作りに通った人々が夏場に過ごした土地であったが、やがて通年定住するようになったのが集落の始まりとされる。

無人化した経緯については、刀利谷の他の4つの集落と同様、刀利ダム(昭和42(1967)年完成)の建設による。

最上流に位置する当地は水没することはなかったが、下流の3つの集落がダム建設で無人になったため、町当局の勧めもあって補償金を得て集団離村した。離村当時の住民は6戸60数名であったという。最後まで公共交通機関は通じなかったが、電気は住人手製の小型水力発電所によって賄われていたという。

主な生業は木炭造りであったが、戦後は燃料革命によって下火となり、その後はなめこ造りに力を入れていた。冬には4m近い積雪を見ることもあり、厳冬期には小さな分校と共に雪に閉ざされ、外界との交渉を完全に断つこともしばしばであったというが、それだけに住民は皆仲睦まじく、桃源の平和郷を築き上げていた。

古道に替わる林道が中河内から当地まで伸びたのは昭和10(1935)年のことで、生産した木炭の運び出しも便利になったが、当初は荷車が通れる程度のもので、林業用の大型トラックも通れる道路となったのは昭和29(1954)年であるという。

そこからさらにブナオ峠を越える道路が全通し、袋小路を脱したのは昭和43(1968)年だが、そんな集落の悲願であった開通とほぼ同時に下流にダムが出来、結局はより孤独な境遇となってしまったのは気の毒である。

なお、小矢部川に沿って南北に通じる道の他に、先ほどの下小屋橋辺りからソレ谷を遡って県境の月ヶ原山を越え倉谷から金沢方面へ通じる出る抜け道(倉谷峠)があり、明治初期の倉谷鉱山全盛期には、下小屋より人背輸送の多くの生活物資が運び込まれたそうである。

右図は、昭和28(1953)年の地形図(チェンジ後の画像は比較用の地理院地図)である。

地形図には上述の林道はなかなか反映されず、明治期の地形図からそのまま歩道だけが通じる集落のように描かれていた。

道に沿って数軒の家屋が建ち並ぶ様子が描かれており、西側の山際に少し離れて分校が建っていた。

『刀利谷史話』より

この写真は、昭和31(1956)年に下小屋集落で撮影された風景で、「2人の児童と先生だけの太美山小学校下小屋分校」とのキャプションがある。

左奥に見えるのが分校の建物だ。

盛んに木炭を切り出していたので不思議ではないが、集落の周りの山にはあまり樹木が無さそうである。そのため現在の風景とはだいぶ印象が異なる。

11:21

下小屋集落の立地や境遇には思うところがあり、少し多めに記述を割いたが、残念なことに2014年当時の私には廃村の具体的痕跡を見つけ出すことは出来なかった。

というか、道から離れて何かを探そうとしない限り、何も見つからない状況だったものと思う。

この写真がちょうど集落跡の中ほどで撮影したもので、なるほど意識して見れば人家跡にスギを植えてあるのは定番だが、下草が旺盛であったため屋敷跡などは見当らず、簡単に素通りしてしまった。

とはいえ、慣れた人がちゃんと探せば痕跡はあったようで、お馴染み『村影弥太郎の集落紀行』の2011年の訪問記によれば、分校跡地に集落跡を記念する碑が建っているとのこと。

さらに同レポートには、「中河内を過ぎてしばらくすると通行は困難となっていた」と、当時の県道の状況も記されていた。

中河内の地名は本編でも既に何度か登場している。この県道の全面通行止区間の終わりが、中河内とされていた。

次回、下小屋から、中河内を目指す!

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|