何度も名前を呼びたくなる谷

2023/10/27 9:22 《現在地》 海抜560m

旧道は入口から約350m地点にあった石北本線との踏切が撤去されており、そのために通行は完全に遮断されていた。

そこを超えると道は完全な廃道状態となったが、線路を右に見ながら並走する形で登っていく。

この並走部分の線路側の路肩には古びたガードロープが設置されており、明治生まれの旧道が、ずっと後年の自動車交通の時代を生きていたことを物語っていた。

もっとも厳密に言えば、この線路沿いに登っていく部分は明治当初の囚人道路ではないだろう。

昭和初期の鉄道建設によって地形が変化し、そのため道も多少は付け替えられていると思う。

線路を越えたところから旧道の登り方は一気に急激なものになり、どんどん線路との高度差は大きくなる。

線路も休んでいるわけではなく、鉄道としては最大限といえる25‰の連続で頑張っているが、旧道はこの先1kmほどで地形のやや穏やかな尾根の上に出るまで、計算上の平均勾配が10%に迫る急登攀区間になっている。

9:25

少し日影に入るなり、早くも恐れていた笹藪の侵攻が始まった。

この段階で道幅の7割は笹原に消えてしまった。

残りの地面が見えている部分も踏み跡という感じではなく、泥濘みのために藪が入っていないだけだった。

早くも歩きづらさを感じており、自転車を持ち込まなかったのは大正解といえた。

そして、この時点ではもう完全に、事前に歴代の地形図から読み取っていた情報……平成13年版までは軽車道として表記されていた……が、正しくないことを察していた。路上に生えている樹木の太さを見る限り、間違いなく平成初年代にはもう車の出入りはなかっただろう。

地形図が実態を反映するのが遅れたという、良くある出来事が、ここでも起こっていただけのことだった。

9;27

来やがった。 全面笹藪。

もう来てしまったのかという感じ。

旧道を歩き始めた時点では、とてもしっかりした轍があったので少し油断をしていたが、本領を発揮するのが早かった。

あまり考えたくないが、「完全踏破者ゼロ」というのは、このあと残りの4kmの全てがこういう笹藪だからだろうか。

ぶっちゃけそれだと、廃道探索の技術がどうのこうのではなく、単に、先行者は探索が楽しくなさ過ぎて諦めただけかもしれない……。

そんな道であったとしても、完全踏破が出来れば、それなりにやり遂げた満足は得られるだろうが、当面の探索の楽しさを期待すべきではないかも。

そもそも、“囚人道路”の踏破に楽しさを求めるというのがお門違いだといわれれば、そんな気もするが。

まだ始まったばかりとはいえ、ときめきを期待しない方が、身のためかもしれない……。

9:31 《現在地》

早過ぎるバンブーのジャングルに早くも心を閉ざしかけた私だったが、幸いにして解放が早かった。

数分の頑張りで、日当りと共に、胸丈の藪が豁然と明ける気配があった。

しかも、ちょうどこのタイミングで、藪の中では絶対に見つけられなかっただろう“小さな設置物”を見つけた。

ラッキーだ。石かコンクリの標柱っぽいが、よく見る用地杭より太い感じ。

なんだろうこれ? 近寄って確かめる。

「N22」 …………ニャン・ニャン・ニャン?

謎の暗号文に一瞬身構えたが、土で隠れそうな裏側も確認してみると……

見覚えのある日本電信電話公社の社紋と、「電話線」という刻字が。

昭和27(1952)年から昭和60(1985)年まで存在した電電公社(NTTの前身)による、路下に埋設した電話線の見出し標と思われる。

沢山の廃道を歩いてきたが、私は初めて見たと思う。意外と珍しいものだったりするのだろうか。あまりそんな感じもしないが。

うお!! 一転して最高のコンディションだ!

が、

これが昭和47年までの北見峠越えだったというのは、シンプルにヤバいな。

廃道らしい藪のカモフラージュがないせいで、シンプルにもとの道路の脆弱さが露呈している。

線路の近くだけは(おそらく鉄道の安全重視で…)転落防止のガードロープがあったが、もうここにはそれがないせいで、見た目ではいわゆる“明治車道”と区別が付かない。本当に、“囚人道路そのまんま”みたいな感じになっている。鋪装もガードレールも道路標識も、近代的な装備が何もない。

踏切の場面でも思ったことだが、こんな山道ではとても大型車の通行は不可能だろう。

昭和32(1957)年に石北峠が開通するまで、上川地方と網走地方を結ぶ最短ルートであった北見峠が、最後までこの状態だったというのは、今日の旭川紋別道を含む峠区間の交通量からは全く想像が出来ない状況だ。もちろん、冬期間の除雪も行われるはずはなかったのだし。

当時はそれだけ鉄道による輸送に偏重していたということなのだろうが、それでも旭川から網走へ大型車で、或いは普通車でも冬に行き来しようとしたら、どこを通っていたのだろう。

大型車が通れそうな候補は、現在の国道239号を名寄から紋別へと抜ける天北峠のコースか。廃止された名寄本線があったルートでもある。

地図上での簡単な計測でも100kmくらいは遠回りだが、そもそも北見山地を越える道路が少ないために、他に候補になりそうな道がない。

当時実際にハンドルを握っていた方の記憶を伺ってみたいものだ。

9:35

また笹藪が……。

……それに、なんか落ちてるぞ。

ここまでで初めて見る、ポイ捨てのゴミ? それとも、落し物?

沢山の殉職者が出た“囚人道路”だからというわけではないんだが、クマへの強い恐怖心や緊張感のせいで、人が残したものがなんでも“遺留品”というワードに結ばれて、ちょっとゾクッとした。

なんだこれ?

今ではすっかり目にすることも少なくなった、大型の懐中電灯だった。

アイテムの性質からして、そこまで古いものではあり得ないが、外装に「指令車」という文字が白いインクで書かれていた気配がある。

そもそもこの道路を懐中電灯を手に歩く場面が想像できないが、もしや保線関係者の落し物だったりするのだろうか。

保線でここを通る理由が分からないし、単に「指令車」というワードからの連想に過ぎないが。

【追記】消防関係の持ち物ではないかとのコメントを戴いた。なるほど、その可能性の方が高そうである。

手にライトを持って考えていると、音が聞こえてきた。

それはまさしく、地が唸るような大きな音で……。

音のする路肩の方へ身を乗りだした直後、鉄と鉄がぶつかる破裂音を合図に、眼下の鉄道橋を渡る猛スピードの列車が現われた。

タタタンタタタンタタタンタタタンタタタンタタタン!!!!!!

私に耳鳴りを残して駆け下っていったのは、札幌網走間の374kmを約5時間半で結ぶ道内第2位の長距離特急「オホーツク」。

絶対に停まることをしなさそうな恐るべき速さだったが、その分だけ静寂が戻るのも早かった。

また数時間は、静かな山であろう。

行動をブツ切りにされた私もすぐに平静を取り戻し、手にしたライトを棄て、先を見た。

9:37 《現在地》 海抜550m

また笹藪が少しうっとうしいが、それよりも道の置かれたステージが変わることが重要だ。

踏切跡から約300m続いた線路との並走がここで終わり、今度は峠がある尾根へ取付く足がかりとして、支流の急峻な谷に入っていく。

地図上に描かれた水線の長さが1kmにも満たない小谷だが、地形図にはこれより長い無数の谷を差し置いて、名前の注記がある。

その名は、スプリコヤンベツ川。

アイヌ語由来なのは分かるし、なんなら秋田県民の私には最後の「ベツ」が「秋田市仁別」の「ベツ」である「川」の意味であることも理解するが、「スプリコヤン」は完全に謎だ。

とはいえ、このような小谷に地名があるということは、この北見峠と和人風に名付けられた土地が、“囚人道路”となる以前から、アイヌの人々による通路であったことを物語るように思う。

実際、江戸後期の和人が残した探検の記録にも、石狩川と湧別川を結ぶアイヌの道の存在が出ている。

これは小縮尺の地勢図を見ると分かりやすいが、北見峠がある位置は、北海道の東西を分ける巨大な分水嶺の中で、北見山地と石狩山地の接点にあたり、標高1000mを大きく割り込む貴重な低地になっている。

ここが北海道開拓史上の“中央道路”となったことは、意外ではなかったと思う。

スプリコヤンベツ は ヌプリコヤンペツ の誤記だった?! 2025/9/6追記

何度でも口に出して呼びたくなる(←私だけ?)不思議な地名「スプリコヤンベツ川」の由来について、北海道のアイヌ語地名を調査記録しておられるBojan氏は、ご自身のサイトBojan Internationalの2022年3月26日の記事「北海道のアイヌ語地名 (920) 」の中で、次のように述べている。

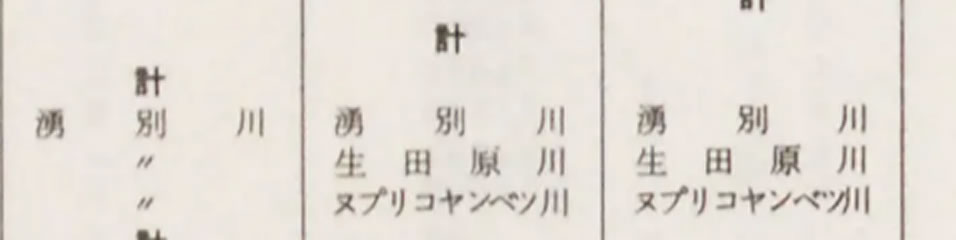

短い川ながら地理院地図に川名が明記されているのが珍しいですが……。この川については、以前にも解釈を試みたのですが(2012/8/25 の記事)、見事なまでに間違えていたっぽいので以下の通り修正します……。何をどう間違えていたかと言う話ですが、明治時代の地形図に「ヌプリコヤンペツ」と描かれていることに気が付きました。「ヌプリコヤンペツ」であれば nupuri-ko-yan-pet で「山・そこに向かって・上がる・川」と解釈できそうです。

「スプリコヤンベツ川」は、“明治時代の地形図”には「ヌプリコヤンペツ」と書いてあり、このアイヌ語であれば、「山に向かって上がる川」と解釈できるという記述である。

「山に向かって上がる川」であれば、この川に沿ってアイヌの人たちが山を越える通路があったということをも連想させ、私としては大いに応援したい名解釈と感じるが、この話で何よりも私が衝撃を受けたのは、最新の地理院地図にも変わらずに掲載されている不思議な地名が、実はカタカナの「ヌ」と「ス」(あと「ペ」と「ベ」も?)の取り違えという極めて単純な誤りの結果であったという事実である。

地図も人間が作るものだから誤りは当然あるわけだが、Bojan氏のこの指摘の通りであれば、地形図のこの地名の誤りは、相当の期間にわたって修正されず放置されていることになる。その結果、意味が通らない地名がますます固定化されるわけで、罪がないとはいえない。

「スプリコヤンベツ」という地名の解釈については、Bojan氏とは別に、文献による記録も見つかった。

国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができる、昭和47(1972)年発行の『かえらざる川:草稿2(湧別川)』というアイヌ語地名の解説本には、次のような記述がある。

ヌプリコヤンペッ 白滝村、本流水源、北見峠南側

nupurikoyanpet < nupuri-ko-ya-'un-pet [山・に・丘・がある・川]

1896(M29) ヌプリコヤンペツ

※「スプリコ〜」の「ス」は「ヌ」のまちがいであろう。

この著者の解釈はBojan氏と一部異なるが、「スプリ」が「ヌプリ」の誤りであるという指摘は同じだ。

また、この資料も「ヌプリコ〜」の出典を、明治29(1896)年の地形図であるとしていた。

ここまで親切に教えて貰ったので、最後は自分の目で地形図の地名の変化(誤記)を確かめてみよう。

……と思ったのだが、ここで意外にも躓いた。

というのも、Bojan氏も『かえらざる川』の著者も「ヌプリコヤンペツ」という表記の典拠として挙げている“明治の地形図”が、私には見つからなかったのである。

この小さな川の全体が収まる現在の5万分の1地形図の図名は「白滝」であるが、その図歴を遡ってみても、最古は(レポート本編でも引用している)大正13(1924)年版で、そこに河川名の注記がないことは確認済み。当地を描いたこれより古い5万分の1地形図は存在しない。

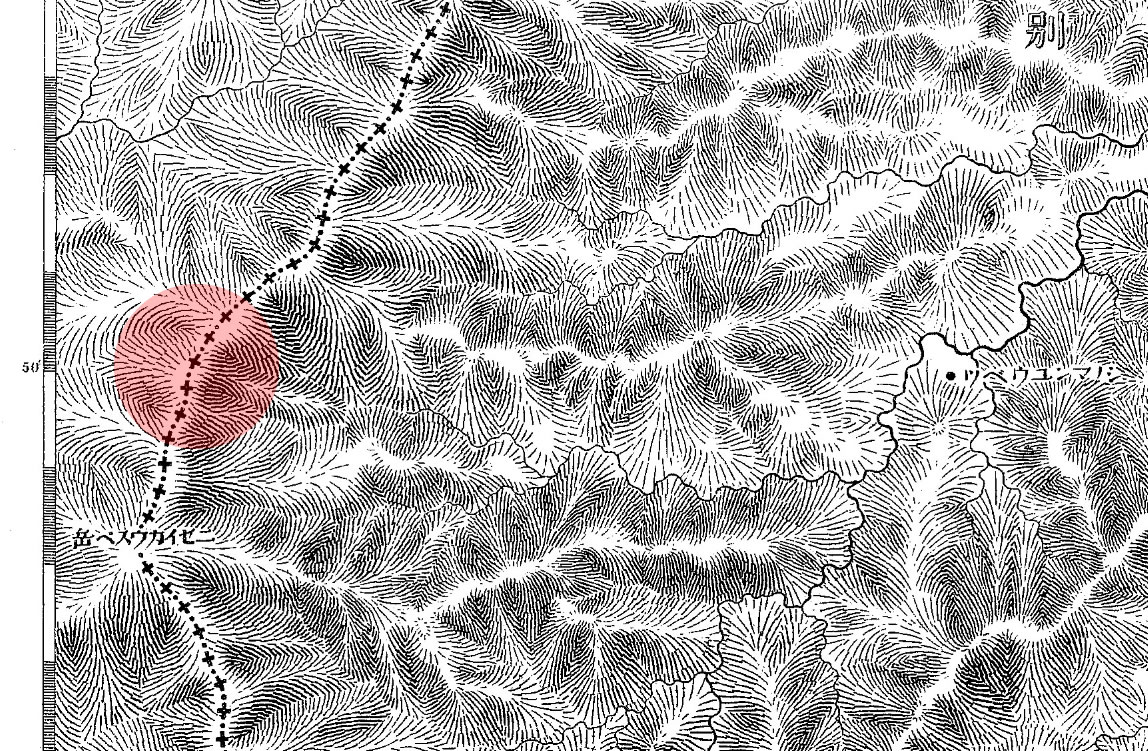

20万分の1地勢図「淕別」明治25(1892)年版より抜粋

5万分の1地形図でないのであれば、20万分の1地勢図であろうかと考えた。

調べてみると、当地を描いた最古の20万分の1地勢図は「淕別」の図名で、明治25(1892)年に測量・発行されている。

なるほどこれかと納得し、勇みつつ現地を見てみると……(→)

全くといっていいほど、地名もなければ道もない。

画像に赤○を付けた辺りが、中央道路(囚人道路)が越える北見峠のおおよその位置だが、峠も道も全くない。

未開拓……というか、僅かな地名も全部カタカナであるせいで、もはや異世界の地図にしか見えない。

これこそが中央道路建設以前、北見地方開拓前夜の地図風景であったかと、なかなかの衝撃を受けたのだが、こんな有様だから、「ヌプリコ」も「スプリコ」もあったもんじゃない。

これより新しい地勢図も見たが、やはりこの小さな川の名前は描かれていなかった。

……といったところで、地図の調査は一旦暗礁に乗り上げたのであったが、さらに根気よく調べを続けた結果、実は明治期の北海道には、いわゆる国土地理院の地形図とは別系統の地形図が存在していたことを知った。

これは北海道の地理研究者には常識であったようだが、私は今まで知らなかった。

それは北海道実測切図と呼ばれるもので、明治19(1886)年以来今日まで北海道の行政庁である北海道庁が、独自の地形測量事業の成果として明治23年から29年にかけて順次刊行した、道内全域をカバーする32枚の20万分の1縮尺図で、道庁20万図とも呼ばれる。

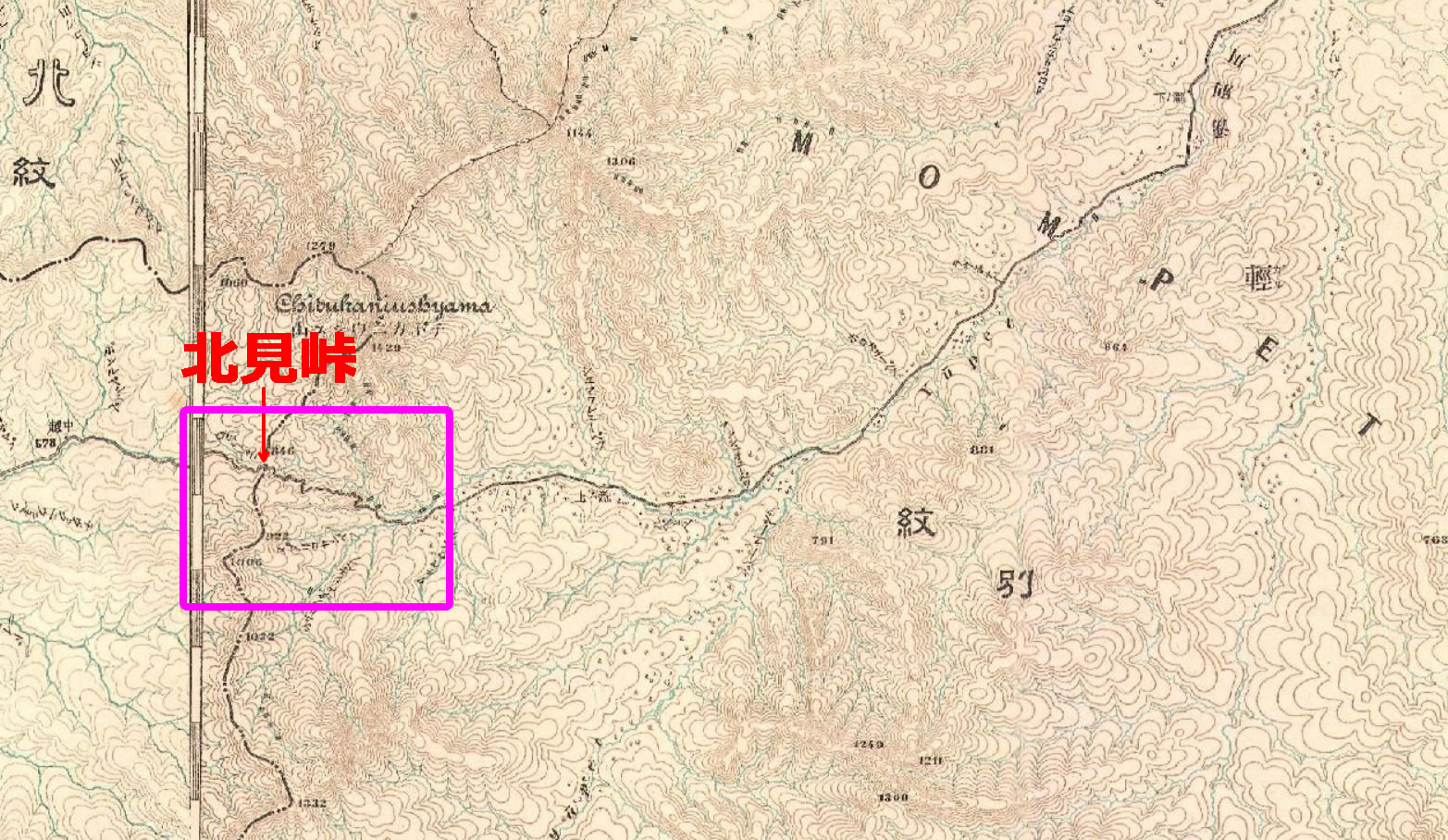

道庁20万図より抜粋

刊行後も鉄道の補入など細かな改訂が行われたが、大正9(1920)年に印刷された最終盤はGithubで公開されており、自由に見ることが出来る。

この道庁20万図で北見峠の周辺(先ほどの地勢図とほぼ同じ範囲)を見てみると……(→)

同じ明治20年代の地図とは思えないくらい情報量も正確性も段違いであり、峠に名前こそないものの、中央道路がしっかりと描かれていた。

刊行された地図に描かれたものとしては最古の中央道路であろう。

枠の範囲を拡大して見ると……

あった! ヌプリコヤンペツ!!

確かに「スプリ〜」じゃなくて「ヌプリ〜」である。

あと、そもそも沢自体の位置が違っているという根本的な問題がある気がするが、この点については前掲書にも言及がなく不明。

2万5千分の1地形図「北見峠」昭和47(1972)年版より抜粋

翻って、国土地理院の地形図にこの小さな川の名が初めて現われたのは、昭和47(1972)年測量版の2万5千分の1「北見峠」の図からであった(→)。

したがって、道庁20万図の更新終了から半世紀以上も、「ヌプリコヤンペツ」は“失われた”地名であったわけだ。

そして国土地理院が「北見峠」の図を描くとき、小さな川の名前を知る手掛りとして、古い道庁20万図を参考にしたのだろう。

だが、うっかり「ヌプリ」を「スプリ」と誤記して発行してしまった。

(ついでに沢の位置も取り違えた……?)

その後の版でも、なぜか修正されずに誤りは今日に至っている。

……そんな経過を想像している。

『上川町史』(昭和41(1966)年発行)より転載

〜〜誤記の犯人捜しではないけれど、さらに追記〜〜

本来は「ヌプリ〜」であったものが「スプリ〜」となった原点が、本当に国土地理院の昭和47年測量版2万5千分1「北見峠」であるかを確かめるべく、当河川の名前が収録されていそうな他の資料を探したところ、ますますその可能性は高くなったので報告したい。

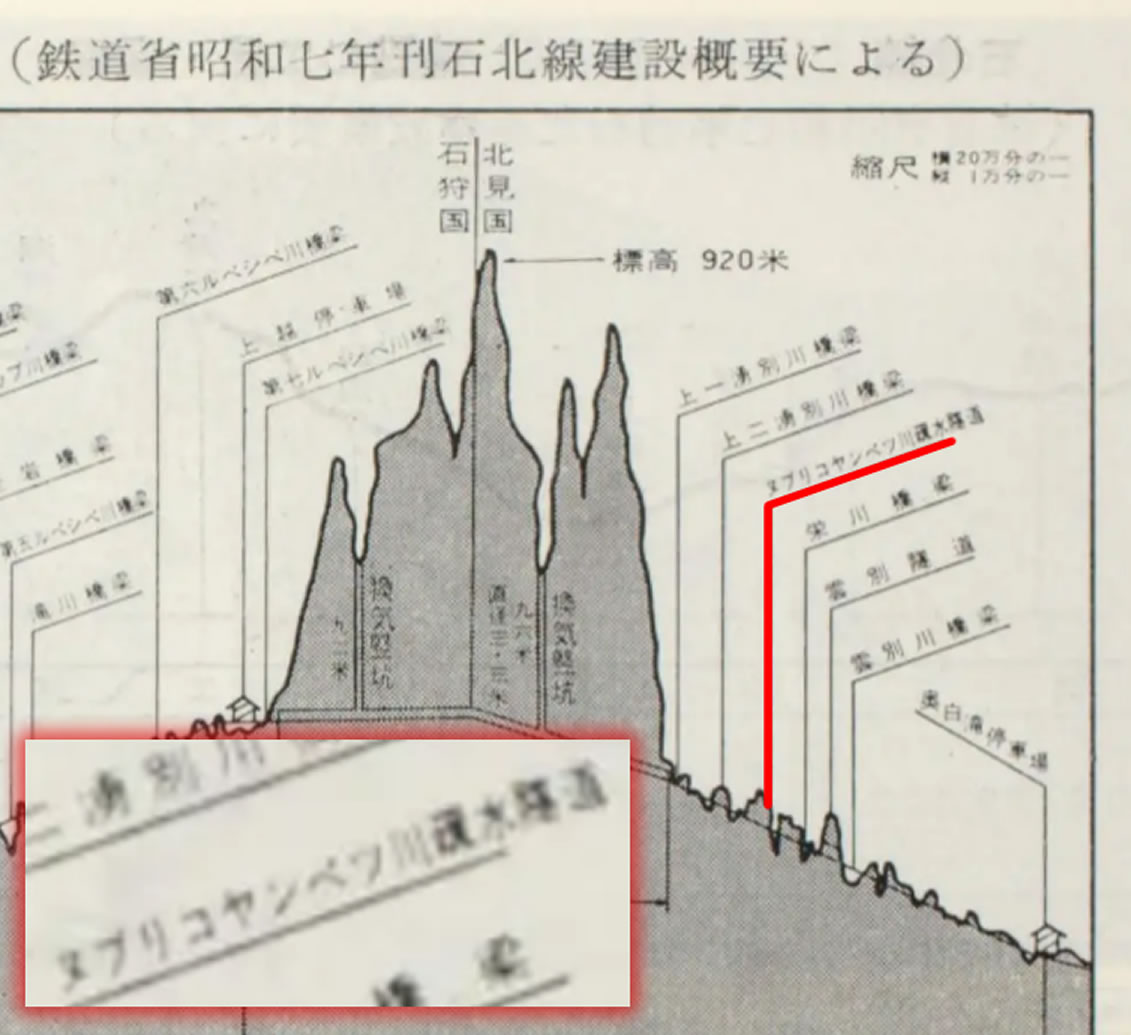

【資料①】 鉄道省昭和7年刊「石北線建設概要」

昭和7(1932)年に当時全国第4位の長大トンネルだった石北隧道を完成させて開業した鉄道省石北線の工事記録『石北線建設概要』に掲載された縦断面図が、『上川町史』(昭和41(1966)年発行)に収録されているのを見つけた。

これにより、「ヌプリコヤンペツ川疎水隧道」という構造物が存在したことが分かる。

だが、「ヌプリコヤンペツ川橋梁」ではなく「〜疎水隧道」というところに違和感があり、地形図と構造物の位置を対照してみたところ……

建設概要に「ヌプリコヤンペツ川疎水隧道」が描かれている地点は、地形図の「スプリコヤンベツ川」ではなく、そこから200mほど北側の「右ノ沢川」の渡河位置であることが判明した。

その代わり、地形図の「スプリコヤンベツ川」を渡る位置には、「栄川橋梁」を描いている。

探索中、私が特急オホーツクを見送った橋が、この栄川橋梁であろう。確かに疎水隧道ではなく、橋梁が現地にある。

このことから、昭和初期の石北線建設当時は、「スプリ」→「ヌプリ」の取り違いは起きていないが、河川名の取り違えが発生した可能性が高い。少なくとも、後に地形図が「スプリコヤンベツ川」と注記する河川は、この工事関係者の中では栄川であったのだ。

そもそも、明治期の道庁20万図が「スプリコヤンペツ」と注記した河川は、現在の地形図には「丘平ノ沢川」と注記がある沢であるという取り違いもあり(道庁20万図が必ず正しいと考える根拠はないが)、その川を『石北線建設概要』では雲別川と呼んでいるなど、総じてアイヌ語地名の継承が著しく不安定な印象だ(時代と共に話者が現地から少なくなっていった状況と関係があるのだろうか)。

『水害統計 昭和50年』(建設省河川局河川計画課刊)より転載

【資料②】 建設省刊「水害統計 昭和50年」

もう一つ、河川を司る重要な関係者である河川管理者が、一級河川湧別川水系に属する「ヌプリコヤンペツ」をどう呼んでいるかに注目してみたが、国会図書館デジタルライブラリで調べうる範囲で判明したこととして、『水害統計 昭和50年』という資料に、右の通り、「ヌプリコヤンペツ川」という表記があるのを見つけた。

残念ながら、この川が実際にどの支流を指しているかは地図が附属しないため不明だが、地形図が「スプリ〜」の表記になった後も、河川管理者は「ヌプリ〜」と正しく命名していることが窺える。おそらく現在も名前は変っていないだろう。

このように、現時点では「ヌプリ〜」を「スプリ〜」と誤って表記をした資料として昭和47年版地形図より古いものが発見されていないことから、犯人である可能性が高いと考えてる。

誤りはともかくとして、今回の地名の由来探しは図らずも道庁20万図という素晴らしい地図資料を知るきっかけとなったので、とても有り難かった。

あと、本稿は引続き「スプリコ〜」で書きますよ。

とまあ、話が少し探索から逸れたが、そんな想像も駆り立てる不思議な「スプリコヤンベツ川」に沿って登っていく。

所々笹藪がうるさいが、辛いというほどではない。

また、笹の根に強固に固められているおかげもあるのか、谷沿いながら、道形はほとんど崩れずに良く残っていた。

チェンジ後の画像は、谷の出口を振り返って撮影した。

分かりづらいが、奥に先ほど列車が通った橋がある。

橋の名前が分からないが、鉄道橋の命名パターン的にはスプリコヤンベツ川橋梁だろうか?

スプリコヤンベツ、この語感だけで何度も口にしたくなる地名だ。

スプリコヤンベツ……。

すぐに水の音が近づいてきた。

流れの早いスプリコヤンベツ川が、急激に足元へ近づいてきている。

遠からず、渡る必要に迫られよう。

そして、渡った後は、もう見えている向こうの明るい尾根を九十九折りで登っていくらしい。古い地形図の道がそうなっている。

9:40

谷と山に挟撃された道は、その居場所を得るために、山の表面の土を掘っただけでは足らず、地中の岩盤を切り取っていた。

山の道ではさして珍しくもない光景だが、道の幅的に、この岩盤の掘削は、“囚人道路”時代の仕事であろうと思った。

その死亡者の数からして、過酷な肉体労働によって造られた道というのは当然に理解するが、岩場を削るという仕事は、土を掘ったり積み上げたりすることよりも遙かに専門を要する。特別な土木作業の訓練を持たない大半の囚人にとって、過酷の度を越えていた気がする。

橋やトンネルの建設も専門性を要するが、中央道路にトンネルは存在しなかった。

橋はあったが、これもどうしていたのか気になる。

これは帰宅後の調査に属する話だが、こういう専門を要する仕事をどうやっていたかという点について、まさに“囚人道路”の事業誌ともいうべき『網走監獄沿革史』という記録からの引用として、冒頭でも紹介した『オホーツクへの道』に次のような記述があった。

「殊に第七、八及第十二、第十三の如きは峻涯の渓谷連なり本工事の最難関であったので、工事竣工期日の遅延を恐れ、特に爆薬使用の許可を得て全員苦闘、これ又二か月の短期日で開通するなど、実に予想外の進捗完成を遂げたのである」

冒頭にある第七云々は当時の工区割で、現在地がどの工区であったのかは分からないが、「峻涯の渓谷連な」るような地形といえば、この地も該当しよう。

そのような場所では、囚人たちが爆薬の使用を許可されていたというのだから、驚きだ。

もはや専門性どころの話ではないと思うが、こういうことが事実であったのだ。

そして、驚くべき速成に成功したものの、その代償として、この本にある最も有名な文句、「死者百以上を以て葬するに至る。ああ又惨ならずや」となったのだった。

切り立つ岩場の末端、それ以上進めない所に、地図を見る限り、この旧道におけるただ一つの橋があった。

スプリコヤンベツ川を渡る、残念ながら、名前は伝わっていない橋。

果たして遺構は……

スプリコヤンベツ川を渡る橋

2023/10/27 9:41 《現在地》 海抜560m

旧道入口から徒歩約30分で、おおよそ900m前進した。全長の5分の1を終えたという想定だ。

この地点で旧道は、何度も口に出して呼びたくなる不思議な川、「スプリコヤンベツ川」を渡る。

旧道が描かれていた時代の地形図には例外なく「橋」が描かれており(かつ峠まで唯一の橋である)、“囚人道路”としての開通当初から存在する由緒ある橋だと思われるが、残念ながら、橋名を伝える記録が全く見当らない。

したがって、現地で橋の遺構を発見し、そこに名前が分かる銘板でもあればと思っていたのだが、これまた残念ながら、もうこの段階で橋桁が架かっていないことが分かってしまった!

重ね重ね、平成中頃まで軽車道として描かれ続けていたとは思えぬ現状なのである。

こんな“明治廃道”のような道を、果たして自動車が通ったのかと訝しく見えるのだが……(赤矢印の地点に注目!)

自動車が走っている!

そして落ちている!!

車種とかは分からないが、古い乗用車だと思う。ボディの色は黒。

車体の側面を僅かに露出させているが、ほぼほぼ、スプリコヤンベツの土になりかけている。

だが、確かにこの道を乗用車が通っていた証しといえる。

こんな路肩の擁壁も、ガードレールも、何もない山道を…。

一級国道39号の酷道っぷり、恐るべし……!

さて、橋の跡地だ。

桁は失われているが、長さ10mそこらの短い橋だ。

桁の跡形もないところを見るに、木橋であったのだろう。

木橋の場合、大抵は親柱も木造だから、桁と一緒に失われた可能性が高い。

残念である。

桁は、その残骸も含めて跡形もない(流失・埋没した?)が、両岸に橋台が残っていた。

ただし、ここから見る対岸の橋台は、いかなる桁も支えられないくらい壊れている。

壊れているが、その特徴的な構造は、読み取ることが出来た。

この橋台の主要な部分はなんと、たいへん古そうな石積みだ。

もしかして、明治24年完成当初からのものだったりするのだろうか。

もしそうだったら、囚人たちが手積みをしたものであり、この道の歴史を象徴する貴重な遺物といえるが、それを証明する記録は残念ながら見当らない。施工完了写真でも撮ってくれていたら良かったのだが……時代が…。

そして、この石積みの部分の上下に、場所打ちコンクリートの部分がある。

これらは明らかに明治のものではないから、後年、自動車が通るようになってから補強のために施工された可能性が大か。

下は河流から橋台を守るため、上は橋桁(木桁?)をより安定して支えるためと考えられる。

これは橋の右岸橋台から、谷の上流を撮影した。

橋のすぐ上流に数メートルの落差を持つナメ滝があり、かつ右岸は切り立った岩場にになっていてこれ以上は辿れない。

それで左岸に進路を求めるための橋であった。

一方で、渡った先の左岸は比較的に穏やかな地形だが、ここから見ても鬱蒼と笹が生い茂っているのが分かり、それはそれで嫌だった。

広大な笹の海にクマが潜んでやいないか怖くなり、しばらく観察してしまった。

……異常はなさそうなので、徒渉のため谷底へ降りる。

谷底から振り返る、右岸の橋台。

こちらも場所打ちコンクリートと石積の部分があるが、左岸とは違い、とても良く原形を留めている。

石積みの中ほどに落葉が積もっているラインが見えるが、少しだけ段差があるようだ。構造の継目か。

なお、石積みされている部分は、サイズが統一された石材が用いられている。

そのサイズや形状からして、現地で即席に切り出したものっぽくはない。

どこかの産地で成形された石材が、この山の奥まで人背輸送で運び込まれたのだろうか。

自動車や鉄道がない時代とすれば、これも大変な仕事である。

一方で、左岸の石積みは、間近に見てもご覧の通りボロボロだ。

自重を支えられずに崩壊しているように見える。

石材も破断してしまっているものが目立つが、本来は右岸に精緻に積まれているものと同じ形状だろう。

土の川岸に突出するように積まれているので、岩場にある右岸のそれよりも安定性が悪く、先に崩壊してしまったのだろう。

9:45

左岸側から振り返る、橋の跡。

乗用車が転落しているのは、この左の見切れている川底だ。

路肩を踏み外して転落してしまったのだろうか。

見ての通り、険しい場所である。

以上、おそらくはこの旧道区間における最大の構造物と思われる橋を少し念入りに紹介した。

石積みの部分は“囚人道路”に由来する可能性があると思うのだが、それを確定させる資料がないことが残念である。

9:46

地図上では小さなスプリコヤンベツ川だが、渡った先には、新たなステージを感じる眺めがあった。

これまでの川沿いの暗い道から、高度を稼ぐために九十九折りを用いて斜面を登る、そんな明るい道への変化だ。

早速、最初の切り返しと、その先の2段目の道のラインが見えた。

もとより九十九折りを見るのが好きな私は、テンションが上がった。

現在地から上の段の道を見上げている。

実はすぐ上の1本だけではなく、ずっと上のほう(ピンクの枠の範囲)に、もう1本道がある(次の画像)。

この陽当たりのよい広葉樹の森を利用して、一気に尾根の近くまで高度を上げるというのが、この道が選んだ峠への登り方だった。

ここにある一連の九十九折りが、旧道の唯一の九十九折りであり、登高を集約させている感が強い。

道なりにゆけば800mくらい先の道が、80mくらい上の斜面に見えていた。

ところで、左岸に渡ってからの写真が全て、“枯れ色”であることに気付いただろうか。

これはたまたま偶然に、チシマザサの開花後に発生する一斉枯死に遭遇したのである。

笹類は地下茎によって繋がった巨大な一棯性植物であり、長い一生の最後に一度だけ花を咲かせて種子を遺す。

チシマザサの開花周期は60年とも120年とも言われているが、大変長いことが知られている。

もし120年周期であるとすると、ここにあったのは明治16(1883)年頃に生えた笹ということになり、囚人道路の建設をその肌で感じていた笹ということになる。

笹から話を聞く術がないのが残念である。

ところで、ちょっと適切な写真を撮り忘れたので、少し時間を巻き戻してスプリコヤンベツ川を渡る直前に撮影した全天球写真からの切り出しを見て貰っているが、この写真の「現在地」の位置から黄色のラインのように切り返して登っていく“旧道”に対して、これを赤い点線のようにショートカットする小さな“旧旧道”が存在したと考えている。

そのように考える最大の根拠は、古い地形図の表記の変化だ。

同じ旧道を描いている地形図でも、昭和37(1962)年版と大正13(1924)年版では、九十九折りの段数が違っている。

後者では、九十九折りと表現するには些か数の足りない切り返し方であり、これこそが“囚人道路”時代の線形であったと考えられる。

後年になって自動車を通すために勾配を緩和する必要から、九十九折りの段数を増やすような線形改良が行われたのだろう。

現地でも、この旧旧道=“囚人道路”を捜索したが、確かに道形が存在した。

それどころか、旧道以上に鮮明に笹が分けられていたのであるが、おそらく現在の利用者はケモノたちだろう。

ケモノは、多少緩やかなだけで冗長な九十九折りよりも、急でも近い道が好みだろう。

これを登っていけば近道だろうが、私は冗長な旧道を選ぶぞ。

まだら模様の九十九折り

2023/10/27 9:48 《現在地》 海抜560m

スプリコヤンベツ川を渡った旧道は、九十九折りで手近な尾根へ登っていく形勢を取るが、最初の切り返しがまだ来ていない。

同川を右に見下ろしつつ、幅4mほどのしっかりとした道形が鮮明に残っているところを歩いていくが、相変わらず踏み跡は見られない。

そしてこれは偶然だが、地表を覆い尽くしたチシマザサが60年とも120年とも言われる周期で一斉枯死して世代を交代させるという稀な自然現象に遭遇した。

地下茎で繋がる同一個体は全て枯れて茶色くなっているが、別個体は枯れずに緑のままである。だから結果として奇妙なまだら模様が付いた笹原を歩くことになった。チシマザサは冬でも枯れることはないので、これは季節を問わずなかなか見られぬ眺めである。

お前はめっちゃ元気だな。

枯れてていいのに……。

ありがたくない元気なササのエリアを1〜2分ばかりガサゴソしていくと……

ふぁっと少しだけ視界が開けて、そこに岩場を回り込むような最初の切り返しのカーブが待っていた。

橋の跡から100mくらいしか離れていないが、背丈を超す笹藪のせいで近づくまで全く見えず、そもそも近づくことにも大変さがあった。

だが、このカーブは嬉しい発見になるかもしれない。そんな予感がする。

切り立つ岩場をカーブに従って回り込んでいくと……

9:51 《現在地》

おおおっ!!! 掘り割りだ!

急斜面に切り返しのカーブを設置するために、その一部が地形にめり込み、掘り割りとなっている。

現代の道路にも見られる“やり方”だが、まるでトンネルのように大きな土工で、テンションが上がる!

岩場に取り囲まれているせいか、掘り割り内の路面には笹も侵入しておらず、道形が完全に露見しているのも嬉しい。

逆から見ても、とても絵になる風景で、ますますテンションが上がる。

が、おそらくこれは“囚人道路”の遺構ではない。

先ほども書いたとおり、大正期の地形図にはこの切り返しは存在しておらず、より短距離で急勾配のルートを採っていた。

正確な時期は不明だが、昭和以降に九十九折りを増設して勾配を緩和する改良が行われたようだ。

切り通しを後に、再びスプリコヤンベツ川の上流へ進路を向けて進む。

この辺りも本来は猛烈な笹原であったと思われるが、一斉枯死のおかげで奇跡的に見通しがあり、かつ歩き易い。

この幸運がどこまで続くものかは分からないが、とにかくラッキーなのは間違いない。

探索の時間も体力も節約できるし、なにより、在りし日により近い道路景色を眺めることが出来ていると思う。

チェンジ後の画像は、路上から谷底を見ている。

今いる道のすぐ下に、並走するより急勾配な平場の存在が認められ、これが【先ほど分れた】 旧旧道、“囚人道路”の跡だろう。

旧旧道、“囚人道路”の跡だろう。

向こうは見るからに泥濘んでいる。相変わらずケモノの通行が多そうだ。

旧道が泥濘を回避出来ているのは、古い側溝が今も機能を維持しているおかげだった。

落葉でほとんど埋もれながらも、確かに水を集めて流していた。

こういう地味な存在に気付けたのも、笹が弱っているおかげかも知れない。

そんな今は、廃道探索者にとってだけでなく、笹以外の植物にとっても千載一遇のチャンスである。

聞くところによると、笹は一斉枯死する際に大量の種子を放出するが、これが再び芽吹き、小さな芽が生き抜いて巨大な地下茎ネットワークで広い地表を占領するまで、数年から十数年の時を要するそうだ。したがってこの間は笹以外の植物、木の種や草の種が勢力を拡大する余地がある。

現にこの足元にも、笹藪の中では見られない種々の草が生えている。

数十、場合によっては百数十年ぶりの機会が訪れているとなれば、なんぞ我が世を謳歌せざるものあらんや。

9:57 《現在地》

さらに進むと、道は谷底のやや広い堆積地に入った。

橋のところにあった滝が、天然の砂防ダムの役割を果たし、上流にこの土地を作ったのだろう。

おそらく、旧旧道はここで旧道と合一している。地形の平坦さに溺れていて道形は明瞭とはいえないが、旧旧道にあったケモノ道はここで合流している。

この辺り、冬枯れの雑木林の林床は陽当たりもよく、なんとも長閑な感じがするところである。

だが、私は見通しがあまり良いのも落ち着かなかった。

これは熊への警戒を解けない臆病な性分が原因か。だったら来るなと言われそうだが…。

もしも百獣の王であったなら、ここは最高に居心地が良いと思う。

路上が、立派なヌタ場になっておる。

ヌタ場と言えば、内地ではまずイノシシによるものが連想されるが、ここではおそらくエゾシカによるものだろう。

ただ、エゾシカの頻繁な出没が、この地の“百獣の王”を呼び寄せないとも限らない。

それに、ここは明瞭なケモノ道の路上である。水場も近い。そのうえ……

この路上に林立する樹木のうち、ぱっと見で3分の1くらいには、その幹に何かを主張するような爪の痕が付けられていた。

エゾシカも木の幹で角を研ぐらしいが、この鋭い傷の付き方は……。

……というわけで、決して王ではない私は、最も居心地が良い場所は長時間占有しないという、ケンカが弱い者の生存戦略を選ぶことにする。

ここは早々に通り過ぎよう。

ケモノ道、歩くには便利だけど、正直ここでは“ない”方が安心出来る気が…。

10:00

足早に通り過ぎたいが、道がそれを許さないと言うね…。

ヌタ場があり、ケモノ道が錯綜する谷底からの離脱は、まだ少しかかる。

スプリコヤンベツ川左岸の貴重な緩斜面を高度上昇の好機と見た旧道は、ここでさらに3度の切り返しを入れて九十九折りを重ねるからだ。

だがこの線形も、大正時代の地形図には見られない。

“囚人道路”は、勾配の緩和にまではさほど意を注いでいない。速成が命で、そこまでの余力はなかったというのが正しいか。

文字通り、人間のライフ(命)を削って造られた道だ。建設機械なんてなく、ライフを削って、地面を削った道。

これが現地の風景。

前方の斜面を横断する段々畑のような複数のラインが見えている。これが道だ。

そしてこれもタイミング良く笹が枯れたおかげで見ることができた風景だと思う。

改めて、この枯れているのは全て一つの個体なわけで、マジデカすぎなんである。

平方キロ単位で広がっている。樹木のように高くは育たないから目立たないけど、とんでもない“巨大生命体”だ。

枯れたとき、初めて気付く、そのでかさ。

で、また補助線を入れると、旧道と旧旧道(囚人道路)は、それぞれこんな風に進んでいるようである。

今度も私は旧道を行くぞ。

先ほどのヌタ場を右に見下ろしながら進んでいくと、

すぐに次の切り返しがやって来た。

今度は切り立つ岩場はないが、やはり斜面を削りとった掘り割りにはなっている。

そして、急勾配だ。

勾配を緩和したといってもキツいのだ。

車道としての機能の抜本的改良は、昭和47年開通の現道を待つ必要があった。

次の段も道形が良く残っており、下からも見えたとおり、すぐに最後の切り返しが現われた。

ここを曲がると、スプリコヤンベツ川は見納めだ。

10:06 《現在地》 海抜650m

旧道入口から約1.3km地点の最後の九十九折りのカーブ。

一連の旧道において、谷道から尾根道へと移り変わる大きな変化点である。

ここまで出発から約55分。笹藪が枯れているという稀な幸運に恵まれたこともあり、地図から完全に消えた廃道歩きとしては悪くないペースを維持している。

大型野生動物の出没を常に警戒しなければならないのは正直キツいが、廃道単体の険悪度としては、ウワサの前人未踏破の危機を感じさせるものはまだなく、むしろ心地良い長閑さを持った旧道といえる。

順調だ。

とはいえ、全体図を見れば、まだまだ先は長い。

……長い地獄の道が、待ち受けていた。