ターゲットの周囲をよく観察、じろじろ作戦

2015/1/5 12:47 《現在地》

場所を少しだけ移動して、引き続き歩道橋から未成ランプウェイ(らしきもの)を観察中。

これは橋の側景だが、橋だけを見ている限り、ランプウェイとして不自然さを感じるところは何もない。まあ、いくら待っていても車が通らないのが不自然といえば不自然だが、このアングルからだと不自然に途切れたりはしていないし、照明灯もあるために、本当に現役っぽい。

なお、「前編」への読者さんのコメントで、「国道16号を何度も通っているが、この橋の存在に気付かなかった」という内容のものが複数あった。

これだけ大きなものに気付かないことを不自然に思う人がいるかも知れないが、無理もないことと思う。

これは高架橋とはいいながら、国道16号の路面の高さから始まって、掘り割りの底にある低い地盤へと下る構造になっているから、大半が国道16号よりも低い位置にある。よって根本的に見えにくい。さらに16号の側壁が高いし、私のいる歩道橋が視界を大きく遮るので、ほとんど見えないはずである。(それに、国道16号は脇見運転にむかない)

一方、北千葉道路の下り線からは、見逃しようもないほどでかでかと見える、というか潜る。

しかしこれはこれで一瞬だし、なまじしっかりとした姿をしているせいで、先行きを追跡しなければ現役だと思う可能性もありそうだ。

しかし行き先に目を向けるとは、こんもりとした森になっていて、明らかに様子がおかしいと分かる。

眼下の景色にも注目したい。

「前編」でも書いていることだが、とにかく空き地が広い。

右奥に見える森の向こう側に北千葉道路の上り線が隠れているので、この写真に写っている地面はほぼ全て、北千葉道路の敷地内ということになる。

現状、多数の木々がこの空き地には生えていて、まるで都市を彩る緑地帯(グリーンベルト)のようだが、道路と鉄道に挟まれ、さらにフェンスに取り囲まれた空間へ、安全にアクセスする手立ては用意されておらず、公園として使われていたりはしない。そのことが、これらの空き地に秘められた歴史の綾を暗示しているように思う。

少なくとも、鉄道については、現状の倍の敷地を必要とする複々線の計画があったことが分かっている。

両側の北千葉道路についても、現在使われている部分(一般部)に加えて、ICでのみ沿道とアクセスできる車線(専用部)が増設される設計になっているものと考えられる。

上記の全て実現させたとき、ようやくここに空き地はなくなるはずだ。

目の前の風景を見ながら、脳内に過去の計画者が思い描いた風景を想像し、再現してみる……。

そうすると、浮かび上がってくる、この橋の正体。

この橋は、国道16号外回りから、北千葉道路専用部下り線へのランプウェイではないか。

12:49 《現在地》

この歩道橋は二又になっていて、利用者が国道16号と北千葉道路のどちらへも行けるようになっている。

いろいろなアングルをとれるので、未成ランプウェイを観察するのにこの上もなく便利な展望台だ。

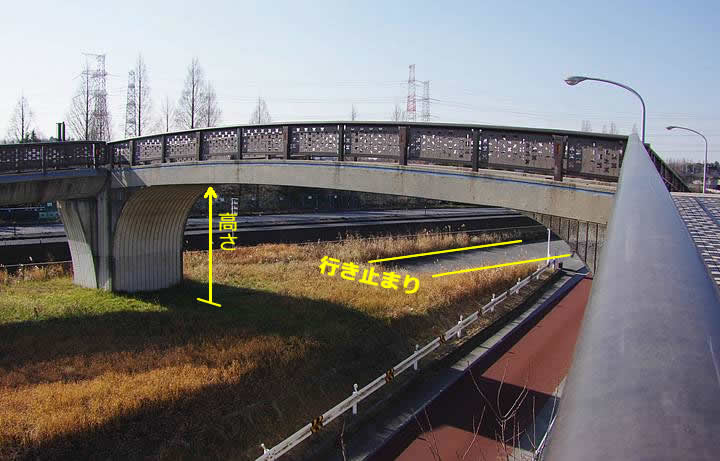

ここから歩道橋の下に見えるのは、未成ランプウェイへの準備施設と思われる「行き止まりの分岐」だ。

歩道橋の橋脚は、将来道路が延伸しても障害とはならない位置にあるが、高さ(空頭高)が足りないような気がするのは私だけだろうか。

同じ歩道橋の下を現役のランプウェイも潜っているのだが、こちらは下り坂になっているために十分な空頭高を確保できている。

計測したわけではなく、あくまでも印象的な話で恐縮だが、道路構造令が定めている建築限界の高さである4.5m(特例として3.8mもあるが)を満たしているのか微妙に見える。

歩道橋は新しそうだが、もし高さ不足が事実ならば、未成ランプウェイの将来に大きな障害として文字通り「立ちはだかっている」ことになろう。

同地点から歩道橋を西へ移動しながら、未成ランプウェイの側景を堪能している。

いまは、「いい!いい!」と脳内で叫びながら遠巻きに見ているだけだが、

最後にはもちろん渡ってみたいと思っている。

これはそのための偵察でもある。都会での廃道探索は人の目が気になるものだ。

それだけに、見知らぬ場所への飛び込みは“事故”に繋がることも考えられる。

都会に限ったことではないが、時間をかけた周囲の観察が安全な探索に寄与することは多い。

これから歩道橋を西へ出て、写真の奥に見える小室駅の方へ向かう。未成ランプウェイの行く先を追跡するために。

ところで、この眺めの“ごった煮感”が私は好きだ。

生きた道が足元から伸びて別の道と繋がり、日本中へと繋がっていく。そんな平凡な都会の風景の中にあって、件の高架橋だけが孤立している。

外見は十分に都会的かつ現代的なのに、それでも文明に取り残されたような異質さを強く発しているように見える。

それはなぜか。

多くの厭世家が最後は森へ足を向けるといわれるように、この橋も都会の中の不思議な森へと降下していく姿を最後に見せていたからだ。

地続きなのに、舗装された道が繋がっていなければ、地続きではないような扱いを受ける。近いのに遠い扱いを受ける。有るのに無い扱いを受ける。それが車社会の宿命である。

高架橋の西側橋台を、下り線越しに見る。

高架橋の橋台として造りに不自然なところはないと思うが、クリーム色に塗装された鋼鉄の橋材には随所に錆が浮かび始めていて、橋の構造上の心臓部である支承(橋台と橋桁の間にあるパーツ)は雨水に濡れやすいせいか、特に強く錆びているように見える。しばらくメンテナンスを受けていない印象を受けた。

また、近年よく行われている耐震補強(落橋防止)のための改造も、まだ受けてなさそうだ。

使わない橋をメンテナンスしないのは当然と思うかも知れないが、この橋の下を潜る北千葉道路は現役の国道であり、放置できない立地にある。

12:51 《現在地》

歩道橋から100mほど西へ移動してきたところで、振り返って撮影した。

頭上に跨道橋が見えるが、これは小室駅の駅舎と駅前ロータリーを結ぶ歩行者専用橋だ。駅舎が北千葉道路の上下線に挟まれているため、この橋がなければどこにも行くことができない。こうした構造は千葉ニュータウン内の6駅全てに共通している。

ここまで来てもまだ、未成ランプウェイの橋台に繋がるコンクリート構造物は途切れずに続いている。

このコンクリート擁壁で両側を固められた築堤状のスロープ構造を何と呼ぶべきか悩ましいが(橋台というには長すぎる)、一般道路よりも高速道路のランプウェイに相応しいと思える非常に緩やかな勾配を実現するために設けられた、気の長い大規模な構造物である。

歩道橋から遠望したときには森のように広範囲を占めていそうに見えた木々だが、実際には多くがこの細長いスロープの内部に根を下ろしていることが判明した。

コンクリートに囲まれた内部には、本来有るべき高さに路面はなく、当然舗装もなく、代わりに肥えた土壌があるようだ。

それはさながら巨人用のプランターのように、ここにある木々を有利に涵養しているように見える。立地的に自然樹ではなく植樹されたものだと思うが、奔放な生育ぶりを見せていた。

この写真はまた少し移動して、前の写真で頭上にあった歩道橋の上に立って西を見下ろしたものだ。

都会の奇妙な細長ジャングルと化した未成道(らしき)スロープ遺構は、小室駅の真横辺りで高さを失い、巨大な掘り割りの底へ今はまだない路面を送り届ける準備を終えた状態で途切れているようだった。

その先もずっと細長ジャングルが続いているようだが、隣りにある現在の北千葉道路が上り坂となって掘り割りの底から離れるために、ますます人目の及ばぬ森になっていそうだ。

だいたい周囲の状況は分かったな。

偵察★完了

次回、やるぞ。

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|