元名ダム湖の静かな湖面を超えて…

2011/2/8 6:46 【現在地(マピオン)】

元名ダム湖。

私が進むべきは赤い矢印の位置だが、ボートでも浮かべない限り直接そこへ向かうことは出来ない。

現実的には湖畔に沿って行くしかないのだが、深い谷を堰き止めてダム湖にしているだけあって、周囲の山腹はなかなかに険しい。

とりあえず、道無き湖畔を歩く距離を最も短く出来そうな方策として、対岸に見える何かの“施設”へ向かうことにした。

来るときは素通りしたが、堤上路の入り口で封鎖された砂利道が分かれていた。

この道は地形図に描かれていないが、湖畔に沿って湖を半周し、直前に見た“施設”まで続いている。

【この地図】に赤く示したルートがそれである。

6:50

おおよそ250m湖の周りを走り、岬の先端のようなところで行き止まりになった。

正面にはフェンスで塞がれた一角があり、そこには何かの水門を操作するハンドルが見えていた。

“施設”の正体は何らかの水門であった。

ここに自転車を停め、あたりを見回すと…。

右側の岩場の一角には、無数の凹みがまるで階段のように彫り込まれていた…。

これはもしや、過去の挑戦者が残してくれた通路なのか。

さっそくこの斜面をよじ登る。

これは公式な道ではないようで、斜面上に立ってからの数メートルが、なかなかリスキーだった。

コンクリート吹き付けみたいな色をしているが、これは全て天然の岩盤、いわゆるスラブである。

それが湖に向かって直没する斜面となっており、そこを手がかりナシのバランス歩行で数メートル行かないと、先へ進むことが出来ない。

少しでも地面が濡れていたら、絶対に通りたくないと思うだろう。

ひやひやさせられた岩場を抜けると、房総らしい照葉樹の森へ入る。

そしてそこには、水際から付かず離れずの位置に、一条の怪しげな踏み跡が続いていた。

どうやらこの踏み跡の目的地も、私と同じ鋸山直下の谷であるようだ。

「前人未踏」の思惑は外れたっぽいが、そんなことは些事と思えるような衝撃的場面が近付きつつあった。

谷を沈めた湖面は鈍色にくすんでおり、魚の跳ねる音や鳥のさえずりさえ聞こえない。

そこは上水道池らしい静謐さに包まれており、子供の頃に聞かされた“オイテケボリ”の話しを彷彿とさせる不気味さがあった。

ある意味この湖畔を迂回する行程は、隧道のようなものだった。

目的とする場所(今回は湖の向こうにある廃道)へ通じることにのみ意識が集約されており、途中の湖畔の景色には、廃道探索上の意味はあまりない。

景色はただ前から後ろへ流れ去り、傍らの湖面が先細りを見せるにつれ、そこから出没して来るであろう廃道への期待が急速に高まっていった。

これは隧道を歩くとき、出口の光の向こうに感じる期待感に近い。

そして、水は尽きた。

6:56 《現在地》

静かな湖面に隔絶された谷。

いま私は、未知なる領域に足を踏み入れた。

オブローダーとして、いちばんの幸せを感じる局面だが、

周囲の状況を観察する間もなく、

さっそくの発見あり!!

これって、石材!

水位の変動により水の上にも下にもなる湖畔の一角。

無数に転がる自然石に混ざって、明らかに人工的な手入れを施された石があった。

以前、旧明鐘隧道の内部で目撃した石材と同じ風合いのそれは、房総石の特徴である“水切れの良さ”を示すかのように、濡れ場にあって乾いた表面を晒していた。

この先に続く“石切道”を運ばれていた石材が、何らかの事情で置き去りにされたものなのだろうか。

いずれにせよ、明治から大正時代にかけての遺物である可能性が極めて高い…。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

石切道の遡行開始!

ここでは休憩せず、すぐさま谷の遡行を開始する。

道があることを期待したのだが、今のところ見えるのは、水の涸れた谷筋だけだ。

現在地の標高は約100mだが、隧道の擬定地点は標高約200mにあり、まだかなり上だ。

しかし、この間の距離は谷沿いを進んでも約300mしかないので、相当の急勾配を覚悟しなければならない。

いまはまだ、穏やかだが…。

汀線を出発してほんの20mばかり進んだところで、再び足が止まる。

冒頭より道は無く、枯れ谷の底を歩いていたのだが、

大量の石材が突如出現した!!

こっ、これはっ!

谷底そのものが道!!

しかも、石畳道だったということなのではないかっ?!

め、明治石畳道なのくゎッ!

この時点でまず一発、私の歓喜の雄叫びが山にこだました。

地形図だけを頼りにここへ来ており、“石切道”というのがどういうものなのかという予習や経験がなかっただけに、この発見は嬉しかった。

そして、衝撃的であった。

明治の地形図に敢えて二重破線で描かれていたのは、やはりただの徒歩道とは区別するためだったのだ。

これは明らかに石畳による車道の痕跡に違いない。

長い間の風化(主に出水だろう)で石畳の大半部が流出、埋没しているようだが、主に道の両側の路肩を構成する石が残っていた。

遠目には自然の谷となんら区別のつかない谷底に、自然とは異質な幾何模様を留める石材の列。

一つ一つが人の力で容易に動かすことが出来ないほどの大きさを持っている。

その苔むした姿は、古代文明の遺跡を彷彿とさせた。

車道の廃道とはいっても、想像していたものとはだいぶ様相が違う。

石畳、石造路、石舗装路…、そんなワクワクする単語が頭の中をかけ巡った。

鈍色の汀線へと吸い込まれていく、ゆるやかなカーブ。

もはや人の息遣いなど感じられぬ石の骸だが、間違いなくいえることがある。

この谷底には、道があったということだ。

成果的にも、モチベーション的にも、最高のスタートを切った感じがする。

これでこの先に隧道を発見できれば、もう言うことはない。

薄暗い谷の奥に、私の期待感に満ちた熱い視線が注がれていく。

汀線を離脱した道は、断続的に敷石の痕跡を見せながら、全般的には浅い堀割…谷底そのもの…となって登っていく。

その勾配は谷川の自然流下勾配に等しく、九十九折りのような勾配緩和策も弄されていない。

これは従来の私が見てきた“明治車道”には無い、非常な急勾配である。

ここをいったいどのような“車両”が通行していたのか、動力は馬力か人力か、確信できる知識はない。

だが、山から伐りだした石材の運搬路だったことは確定的なので、下りは積載物(石)の自重を活用して下降し、上りは空の台車を引き上げる専門の道だったと想像できる。

その用途ならば、かような急勾配も明治車道として許されるはずだ。

やがて現れた、これまでで最もよく道の痕跡を留めるカーブ。

全体に勾配は急だが、出来るだけ一定の勾配にしようという工夫が見て取れる。

例えば手前の部分は周囲よりも一段高いところを通るようになっているし、

奥は谷底(左の窪地)から少しだけ離れて、岩を掘り抜いた通路になっている。

私がいままで体験したことのない、特別な目的を持って作られた道。

その構造原理も、私の知らない工夫に満ちているようだった。

強いて挙げるならば、すべり台のようなものに近いのかもしれない。

更に進むと、これまでも何となくその存在を感じられていたものが、よりはっきりと見える場所があった。

それは石畳の表面に刻まれた、平行する2つの轍である。

この場所を通っていた車両は、2輪のものであった可能性が高い。

また、中央部が削れたように深くなっている場所が多いが、もともと石畳は車輪が通る左右に重点的に配置され、中央部は土道だったのかもしれない。

こんな事を、色々と想像しながら歩くのは、とても楽しかった。

まさに未知の道を探索しているという満足感に充ち満ちていた。

だが、せっかく先人の知恵を記録として残した資料(『探る』)があるのだから、想像する楽しみはこのくらいにして、ばっちりと“答え”をお見せしたいと思う。

ずばり、

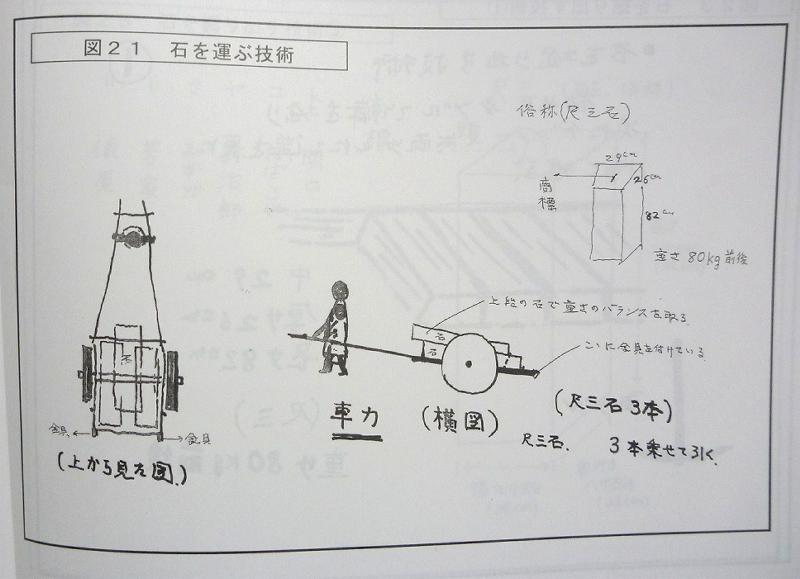

ここを走っていたのは、こんな車だった↓

『房州石の歴史を探る』より転載。

この画像のキャプションには、こうある。

復元された ねこ車。

石1個は約80kg、3本で約240kgを女性(車力)が運んだ。

車体は木製だが、車輪は石のように見える。

そして台車に載せられている石は、房州石の代表的な製品である「尺三石」と言われるもので、1本が約80kgもあった。

これをバランスよく3本乗せた状態が通常の荷姿となり、これを車力と呼ばれる(主に)女性が牽引して、山から下ろした。

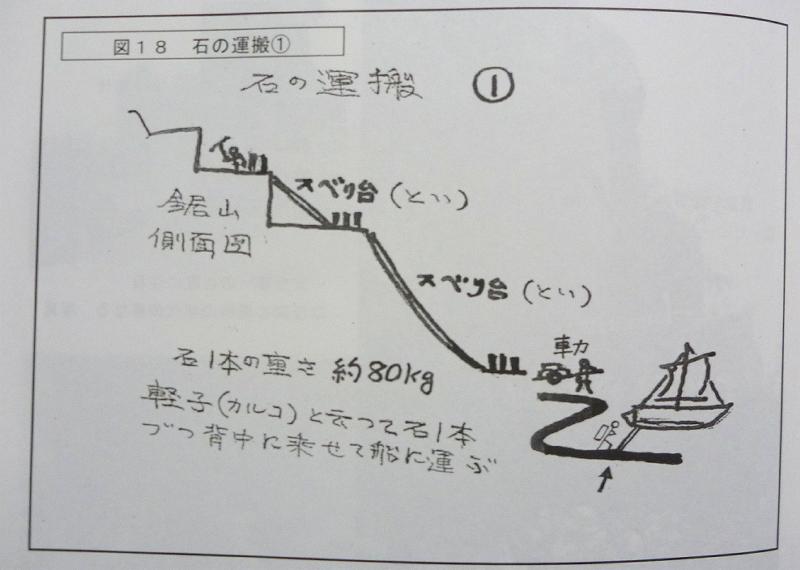

次に同書にあった図説を2枚掲載する。

↑「上段の石で重さのバランスを取る」という注記はあるが、とくにブレーキ機構が見あたらない。

この状態で下り坂を通行するのは、素人考えでも絶対に危険な作業であったはず。

ましてや体重の軽い女性がこれを行うとすれば、最悪体の方が持ち上がってしまい、車が暴走するようなことは無かったのだろうか。

おそらく、石の積み方のバランスが非常に重要な要素だったのだろう。

また、道自体も出来るだけ一定の勾配であることが求められただろう。

↑この図は、近世から明治および大正初期までの運搬方法を示している。

山の上部で伐り出された石は、その場で尺三石へと加工され、樋(スベリ台)を通過してある程度下ろされる。

そして途中に集められた石材は、車力に載せ替えられて、麓まで運ばれた。

(この道を「車力道」と呼んだ)

そして最後は軽子(かるこ)と呼ばれる作業者が石を1本ずつ背負って船に乗せ、出荷となった。

今回私が探索している道の正式な名称は、車力道と呼ぶのである。

『房州石の歴史を探る』より転載(原典は『千葉県誌上巻』)。

婦人の石材搬出(大正8年)

そしてこれが、猫車を用いた実際の石材搬出風景。

正面の写真なので分かりにくいが、婦人の後ろには石を積んだ台車のようなものが写っている。

背景に見える切り立った崖は、石切場なのだろう。

これが実際に牽引している最中の姿だとしたら、前傾姿勢にもならず涼しい顔をしているので、意外に力を使わなくても下れたのかもしれない。

240kgもの重量物を、ひとりの人間が運搬する。

しかも道は急な下り坂であった。

となれば、これはもう路面の溝や堀割自体に進路をガイドされる、軌条走行に近い運搬方法だったようにも思われる。

また、人が踏む中央部には、勾配に応じて土道であったり、階段状にステップが刻まれていたのだろう。

全体が石畳では滑りやすく、空の台車を持ち上げることが大変だったと思われるのだ。

運搬方法を理解することで、「車力道」の構造はまさに猫車による運搬に特化した、いわゆる“専用道路”だったことが見えてくる。

また、基本的には時間帯に応じた一方通行が厳守されていたのか、途中に待避スペースのようなものは見付けられなかった。

しかし、

現地での私は知識による武装もなく、ただただ不思議な廃道に潜り込んだという興奮と、謎に包まれていた。

進むにつれて地形は次第に急峻になり、谷底をなぞる道も荒れ方が顕著になる。

石畳は、見えなくなった。

隧道はまだ現れないが、もうそう遠くないところまでは来ている感じがする。

シチュエーション的に、隧道が人為的に埋め戻されたことは考えにくい。

崩れていなければ、現存もするはず。