2014/5/20�@10�F30�@�s���ݒn�t

�S��48.3km�̓�������23�����ꔨ��А��́A���̉��ÏW��������Ăю����Ԃ��ʍs�\�ȏɕ�������B

�f�[�^��ł́A�{�����̎����Ԓʍs�s�\��Ԃ̒�����1.9km�ƂȂ��Ă���悤�����A���݂̎Ԏ~�߂⓹�H���̗v�f����������A���ۂɎԂŒʂ�Ȃ������́A�����炱�̒n�_�܂ł̂ق�1km�ł������B

�����̏�ł͑債�������ł͂Ȃ����A����������1km�����邨�����ŁA50km�߂���v�n�����́A���̂قڒ��Ԓn�_�œ���Ă��܂��Ă���̂ł���B

�������A�����ɂ킽���Ă��A�����͉��P�������ɂȂ��B

�܂��A��P��ɂ��������悤�ɁA�ق�̂Qkm�قǎs���ɉ���肷�邱�Ƃ������A��薳�����̋�Ԃ��I�āA��v�n�����Ƃ��Ă̖�����S�����邱�Ƃ��o����̂ŁA���̂܂܂ł��傫�Ȗ��͖����킯�����c�B

10�F33�@�s���ݒn�t

��̎ʐ^�����Ă�������悤�ɁA�����͏W�����ɂ��铹�́g�r���h�ɏo���B

�������i�s�����͕������Ă����̂����A�����Ă��̔��Ε����ւ��s���Ă݂邱�Ƃɂ����B

���̓��͂�����������A�ǂ����傤���Ȃ��g�K�i�����h�̑���ɁA�ԓ��Ƃ��ē���ڎw�������́g�������h�Ȃ̂�������Ȃ���������A���̍s������m���߂Ă������������B

�������̎��݂́A�ق�̋͂��ȋ����Ǝ��ԂŏI����Ă��܂��B

���ÏW���̈�ԏ��ɂ��閯�Ƃ̑O�܂œ��͗��h�ɒʂ��Ă������A����ŏI��肾�����B

�s���~�܂�ł���Ƃ������ƈȊO�ɂ́A���Ɍ����▢�������v�킹����̂͂Ȃ������B

�Ƃ肠�����A�����瑤�̒T���͂���ŏI���B�����Ԃ��āA��i�����B

�߂�Œ��Ɍ��グ��ƁA�������R���������藧�悤�ɏW�������|���Ă����B

�����Ă����ɂ́A�����O�ɒʂ�������̓����A�����K�[�h�p�C�v�̗�������Ă����B

���ݒn�Ƃ��̓��̍��፷�́A��40��������B��قǂ́g�K�i�����h���A���̍������j�āA���������܂ʼn��炵�߂��B

����ɂ��Ă��A�������ĉ����猩�グ�Ă݂Ă͂��߂ċC�t�������A���ɂ͌��\��������Ƃ����H���̎{�H������Ă����̂ł������B

���̎��ۂ̋����ɂ͎����킵���Ȃ��Ǝv�����B

����ɘH�������ł͂Ȃ��B���̉��ɂ����i���̐���◎��h�~���邽�߂̍H�앨���A���R�̋��ق���W�������ړI�̂��߂ɁA������ł����B

�R�A�n���́A���{�n�}�̒��ł͖��炩�ɐ����ł���A���̂܂܂ɉ��g�Ƃ����C���[�W�����邪�A�~��͂��Ȃ�Ⴊ�ς��邱�Ƃ�����B�ፑ�Ȃ݂Ɋ�䂻���Ȑ���h�~�A���̎����v���o�������B

10�F34�@�s���ݒn�t

����n�_�ɖ߂��ė����B

���x�͍��̓��֍s���B

�C�ݐ�����C��40���̎R���܂ł̎ΖʂɁA�c�ɂ炵����ʔZ�����x�ŕ��ׂ�ꂽ�ƁX�̏W���̂��A���ÏW���̎p�ł���B

���ẮA����ȉƁX�̌��Ԃ�D���悤�ɕ~���ꂽ���a���A�W�����̌�ʘH�Ƃ��āA�B�ꖳ��̂��̂ł������Ǝv���B

�����A���������̒n�ɂ��A�S���̑��̏W�����݂Ɏ����Ԃ̉��b�����߂鐺�����܂��āc�A�����Ďԓ��̌��݂ɂ������ẮA�W�����̏��Ȃ��Ȃ��Ƃ��ړ]��y�n�̏k�������ꂽ�̂ł������낤�B

�������Č��݂̏W�����ɂ́A�ԓ����m�̕��S���Ȃ�����1�{�̎ԓ����A�����悻500m�ɂ킽���ċ�\��܂��`���Ȃ��瑖��A�C�݉����̊������H�ƏW���̈�ԉ��̉Ƃ̌��֑O�܂ł�����ł���B

�ԓ��Ƃ͂����S�̂��}�X�ŁA�����P�Ԑ��Ɍ����邪�A���̌b��͏Z�l�ɂƂ��Čv��m��Ȃ��Ǝv���B�����̌���Ɏ����Ԃ̎p���������B

�ŏ��̐�Ԃ��̃J�[�u���߂���ƁA�s����ɂP�{�̋������ꂽ�B

���̋��́A�}�ȎΖʂɉ����ĎΖʂ�n��A������V�����B

���̎n�܂肪�����u���C���h�J�[�u�ŁA�}�ȉ���Ƒ��ւ��āA�܂�ŊC�ɔ�яo���Ă��������ȍ��o�����ɗ^�����B

�z�������������A�������������B

���[�̍��E�ɖ�������A���́u���ƂƂ݂�͂��v�A�E�ɂ́u���a61�N1���v�H�v�ƍ��܂�Ă����B

�Â����ɂ͌����Ȃ��������A�m���ɂ��̒ʂ肾�����B

�����ċ��̂����R���ɂ́A����ԓ�����������܂Ŏg���Ă����ł��낤���a���A�������H�Ƃ��Đ����Ă����B

�����ĎԂ�����Ȃ�������A�}�ȂƂ���ɍ��܂ꂽ�K�i��̒i���́A������Ȃ��A��قǑ̌������g�K�i�����h�̉����ł������B

���a61(1986)�N�Ƃ����A���قlj������Ȃ��̂܂ŁA���̏��a�������������̂��낤�B

�Ζʂ��䂪����œn�邱�̗��h�ȋ����A�{���ɏW�����z���āA�����z���āA�����Ƃ��ĉ����܂Ŋт����肪���������͒肩�łȂ����A���̂悤�Ȍ���I�ȋ���݂��Ȃ�����A�W�����֎ԓ������������ė���Ȃ������̂��Ƃ���A����͉��Â̌������n�`��Y�قɕ\�����Ă����B

���`�B����Ƌߕt���Ă����ȁ`�B�@�n�ʂ��B

�n�ʂƂ����\���͕ς����m��Ȃ����A���͂��̒P����v�����L��������B

���܂悤�₭�A���̃��|�[�g�̍ŏ��̒n�_�Ɠ��������A�C�̊ԍۂ̒n���ɖ߂��ė����Ƃ��������������āA�u�n�ʂ��ߕt���Ă����v�Ǝv�����̂������B

�{���̈Ӗ��łЂƂ̎R�i���j���z�����Ƃ��������ł���B

���̒n�ʂɂ́A�v�X�Ɍ���Q�Ԑ��̓��H���~����A�����ŋ���ނ̐ς݉������낤���A�傫�ȃg���b�N�����낵�����Ă����B

�����҂��Ă�����A���̎Ԃ��ʂ肩����ł��낤�B����͂ǂ��ɂł�������i�������B

�ł��A�ǂ��ɂł�������̂Ƃ͈Ⴄ���̂������Ă����B

���̋��̉��ɂ��A�����悤�ȋ����˂����Ă��B

���̋�\��܂�́A���B�Ȃ��ƂɁA�݂��Ⴂ�̌��z�����Q�{�̋��ɂ���āA���̑啔�����\������Ă����̂������B

���̂��߁A�قƂ�ǒn��ɑ���t���Ȃ��܂܁A���̍��፷������̂������B

�u���Ƃ݂�͂��v�̔��Α��̋����ɒH����A�����ł��Q���̖����m�F�����B

���Ȃ킿�A�u���{���v�ƁA�u���J��v�ƁA���ꂼ�ꍏ�܂�Ă����B

���J��Ƃ����͐얼�́A�ƂĂ���a�����������B

�����n���Ă���̂́A�ǂ��݂Ă����C�̂Ȃ��̎ΖʂŁA�ǂ��ɂ���Ȃ�Ă��̂͂Ȃ������B�J���Ȃ��B

�������A�J���~��Ώ����͐������ꗎ���邾�낤���A���̂P���ɂ͉͐얼��t����ʗ�ɏ]�����߂ɁA������ɉ͐얼���ł����グ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����A�ǂ��ł������^�������Ɏ��������B

�c�ق�Ƃ��ɁA�ǂ��ł��ǂ��ȁi�j�B

�����Ă����ɁA�Q��ڂ̐�Ԃ��J�[�u�ɒ������B�����ē����ɁA�Q�{�ڂ̋��ƂȂ�B���O�Ɍ����낵�������B

��قǂ̌��{���Ɠ����悤�ɁA��������[�������p�ɋȂ����Ă��āA�܂����Ă��i�����̒��߂́A�C�֔�яo���Ă��������B

�y�n����������A���̂悤�Ȓ��p�̋Ȑ����𑽗p���ċ�\��܂������Ă���B��S�̍삾�B

���x�̋��̖��O�́A�u���J���i�����ɂ͂��j�v�ł������B

�v�H�N���P�N�Ə�����Ԃ��āA���a59�N10���Ƃ̕\�����������B

�����Q�{�̋��̏v�H�N�����������ŁA���ÏW�����ɂ��錻�݂̎ԓ��̑S�̂��A���a59(1984)�N����61�N�ɂ����ď����J�ʂ������̂��낤�Ɛ����ł����B

���ɊC�݂܂ʼn��~����Ō�̍�I

�T�������̃r�N�g���[���[�h���A�����D�u�Ɖ��肫��B

�����炱���Ɏ���܂ł̕W�����́A�䂪���̋N���̑S�e���v���������������ł��Ȃ� 180�� �ɉ߂��Ȃ����̂́A���̓����C�݂��璼�������ŋ͂�300���̎��߂ɂ��������߂ɁA���̂�͋ɂ߂ċ����ȏɒu����Ă����B�O���O�����}�s�Ȓn�`�̒��ɂ������B�W�������������������B

�����ƌ��z�A�ǂ���̓_�ł�����������������镔�����������B�����炵����ʊK�i�����������B�]�|���������B

�����āA���̒n�`�ɂ܂Ƃ��ȓ���ʂ����Ƃ�����A�ǂꂾ���̓������K�v���Ƃ������A�����A�I�Ղň�C�Ɍ�����ꂽ�B

��\��܂���\�����鋴�͍��̂Ƃ���Q�{���������A���̒��q�œ��܂ŏ�낤�Ƃ�����A�����Q�{���炢�͕K�v���낤�Ȃ��Ǝv���B

��s���̃����v���v�킹��悤�Ȍ���I�ȓ��H�ƁA�l�R�����ʂ�Ȃ����ȊK�i��������A�ƂȂ��đ��݂���B

���ꂪ���Â��I

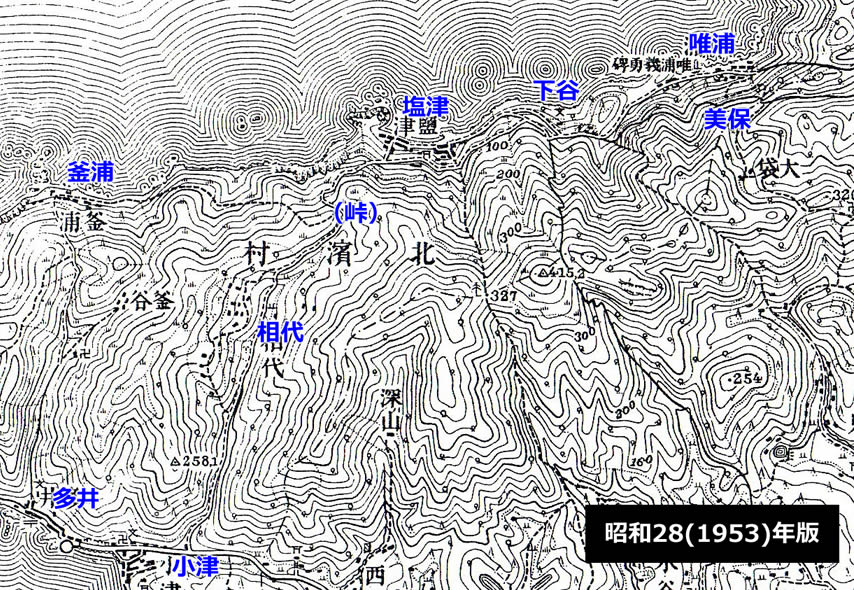

���肫�����Ƃ���ɗ����Ă����u�}�X�Βn����댯���v�̊Ŕ��A�Z��n�}���̑�k�ڂŁA���ÏW���ƌ����̓��`��\�����Ă����B

��50�������x�����Ȃ��K�i������Ԃ́A�{���Ɏ������̂悤�ɍׂ��`����Ă��āA�v�킸���Ă��܂����B

����ɂ��Ă��A�{���ɏW���̑S�����ꌬ�c�炸�}�X�Ε���댯���ɓ����Ă���Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ���ςȗ��n���ȂƎv���B

10�F37�@�s���ݒn�t

�R���̏��X�Ɍ����鋴���i�D�����A�[���猩�グ�鉖�ÏW���B

�R��Ɍ�����̂́A���d�p���Ԃ��B

���Ȃ݂ɁA���̌����Ǝs���i�s�ʋ�Ԃ̉I��H�ɂȂ��Ă���j�̕���n�_�ɂ́A

���Ɉē��W���Ȃǂ������A�����̕s�ʂ������W��������������Ȃ������B

���������āA���ʂ̃h���C�o�[�͖��킸�����L���s����I�Ԃ��̂Ǝv���B

�ʃA���O��������W���Ζʂ��B�e�B

���H�A�撣�����Ȃ��B

�Ζʂɂ͐F�X�Ȃ��̂������̗]�n�����������Ă��āA�o���̂悢�W�I���}�����Ă���悤�Ȉ�ۂ����B

10�F40�@�s���ݒn�t

���ẤA���̒T���̖ړI�n�ł͂��������A�ŏI�n�ł͂Ȃ��B

�ЂƂ̒T�����I���A���̒T�������đ���o���ƁA�W���͂����Ɍ����Ȃ��Ȃ����B

���̌����Ȃ��Ȃ�Ō�̃J�[�u�ŐU��Ԃ����̂��A���̎ʐ^�B

�����āA�����n�_�̃K�[�h���[���Ɍ������̂��A�E�̎ʐ^�B

�����ɂ���L���|�X�g�\���́A���R�ɂ������̔ԍ��Ɠ����u23�v�ł��������A�������̂̐����Ⴂ�̎�O�Ō��Ă����B

�O��̐����́u25.2�v����������A�N�_��2.2km�ߕt�������ƂɂȂ�B

�����ʼn��߂č���H�������[�g�̋����𑪒肵�Ă݂�ƁA��͂�2.2km�ł������B���̂��Ƃ�������͐��m�Ɍ�����H�蓾�����̂Ɣ��f���A���g�̂����ɒT�����I���������B