温泉の裏側と、オブローダーのマッドカーペット

「ヨッキれん、やらかす!」

2018年5月26日付けヨッキ新聞の見出しは、これで決まりになりそうだ。

普通の水ならばここまで騒ぎはしなかったろうが、ここまで酷く汚れてしまった長ズボンは、経験上、洗っても駄目なことが多い。読者諸兄にはどうでもいいことかも知れないが、私にとっては痛いダメージだった。

かくなる上は……

長ズボンよ、お前の犠牲を無駄にはしない!

ここで引き返してしまったら、この長ズボンは無駄死にだ。

俺はお前の屍を踏み越えることで、この隧道の“貫通者名鑑”の末尾に名を刻んでやるッ!

(人はこれをヤケクソという…)

9:00(入洞から9分後) 《現在地》

隧道全長の中間地点であろう待避所部分を突破した。残り、あと半分だ!

だいぶ大きくなってきた出口の光までの間には、依然として大きな障害物は見あたらない。しかし、そのことに安泰を感じていた数分前の軽薄な私は、もういない。

己の下半身と引き換えに、現状の危機を理解した。

このあとの状況も、全く予断を許さない。

おそらくだが、この隧道は東口から西口に向けて下り坂になっている。

だから、このまま坂道が続けば、西口付近の水位はさらに深くなっている恐れがある。

いまはまだ膝丈だが、この泥沼に上半身まで浸かるのは、不快を通り越して溺死の危険を感じる。さすがにそれは勘弁願いたい。

はじめからここまで、衝撃尽くしと言っても良い展開を見せた地獄谷の隧道。

だが、この隧道が私に与えた衝撃の出来事は、これで終わりではなかった。

これから皆様には、この先の歩行シーンの動画を何本かご覧いただく。

これまで見たことがないような動画になったが、1本目の動画では特に、

最後の1秒間、振り返って見たものに注目だ。

ある種の危険な展開の幕開けが写っている。

このとき、カメラを回しながら咄嗟に「やばいかも」と思ったが、もう遅かった。

改めて、私の「やばいかも」の正体は、これだ。↓↓

とくと見よ。

私が泥沼を歩行したことで、“堰”に穴が空いた。

“堰”は泥の堆積で自然に生じた極めて脆弱なものであったから、崩壊は不可避であった。

そして、“堰”が破られたことにより、待避所(6m×30m)付近に溜っていた水は、

私の進路上、西口へ向けて、流出を始めた。

はじめのうちは、たいした流れ方ではなかった。

だが、鬱積したエネルギーを水は隠し持っていた。

私が開けた小さな通路は、追いすがる流れによってみるみる拡幅され、新たな殺到を呼び水した。

その結果、1分も経たないうちに、こういう状況になっていた。↓↓

幅5mはあろうかという隧道の全幅を悠々と埋め尽くした濁流。

隧道内全体に、先ほどまでは考えられなかったような活気ある音が満ちていた。

動きを止めた廃隧道に、数十年ぶりの流れが満ちる。淀みの世界が、色鮮やかに回春していく。

私が目指す前方の出口へ向けて、私の歩行を遙かに上回る速度で驀進していく。

押し流されるような勢いこそないものの、流れを止めることは出来ない。任せるしかない。

隧道の活気は楽しかったが、楽しさの行きすぎた先は――。

この泥流が、このまま隧道外へ流出した場合を想像する。

そこに何があるのかを、先に把握していなかったことを恨んだ。

何もない原野ならばいい。どこかの沢がひとしきり濁るくらいなら、まだいい。

しかし、ここは有名な温泉街だ。隧道の外に家屋や駐車場や道路や、

ともかく突然の泥流を見過ごせない空間があったとしたら……。

私がここで無事に立っていられる以上、致命的な泥流ではないとしても、

硫黄混じりの泥水で里の美貌を毀損する行為は、故意でなくとも罪になる。

水よ止ってくれ、外界に暴露される前に。 あるいはせめて、外界よ原野であってくれ。

私が“堰”を決壊させる前の状況は、もう分からない。

カボチャシチューのような泥流に、洞床の全てが覆い隠された。

いくつ目かの待避孔にも、濁流は容赦なく流れ込んだ。

私の歩行に伴って、“堰”のようなものは次々に突破された。

振り返るとワルサの痕は鮮明で、もはや汚れなんて次元では計れない、

廃隧道探索の地獄絵図がここに現出していた。

しかし、中盤以降の隧道内に突如としてこれほど膨大な土砂を現した原因は、何だったのか。

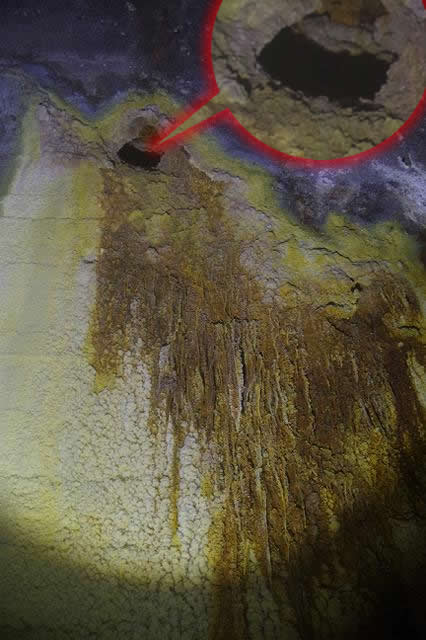

どう見ても、両坑口から素直に流れ込んだものではない。待避所近くの壁にあった【邪悪の小孔】 をはじめとする、

をはじめとする、

茶色に穢れた壁のそこかしこから、もにょりもにょりと溶け出してきたものの総量なのだと考えられる。

9:06(入洞から15分後)

泥沼のため、前進ペースは非常に遅速となり、未だ洞内に囚われている。

泥流が絨毯のように白い光の元へと私を導く。もはや汚れ方が板に付いた私は、そこに快感を覚えていた。

これぞまさに、オブローダーにこそ相応しい、マッドカーペット(泥絨毯)のもてなしじゃないか。

願わくは、いまごろ外界で、寝耳に水の泥水騒ぎの起きていないことを……。

洞床の惨状に目を奪われがちだが、今一番ヤバいのは、天井だ。

落盤が多発し、この地獄的光景を飾るに相応しい有様になっている。

残っている壁にしても、白と茶と黒の汚れ模様が、全ての廃墟の親玉のような凶悪な貌を見せていた。

致命的な落盤へのカウントダウンが、既に始まっているように思われる。

この隧道の酷い現状が、温泉の地脈を貫いたことと無関係であるとは思えない。

私はこの惨状を前に、温泉といわれる土地の地中が、いかに苛酷な環境であるかを思った。

透き通り、あるいは白濁した、いずれにしても「美しげ」な湯は、苛酷な自然の上澄みのようなもので、

それらを絞り出してくる地中には、人を癒すような意図もなければ、余地もないのである。

隧道という形で人が温泉の裏側へ足を踏み込めば、必ず苛酷な展開があることが、その証左である。

温泉とは、湯浴みの形でのみ人に優しく、それ以外は全て脅威であるのだろう。

これから温泉に入る度に、ここを思い出しそうだ。

そして、次が最後の動画。↓↓

9:08(入洞から17分後)

カボチャシチューの洪水が白い学舎にぶちまけられるような風景は、

無垢の何かを穢すような、背徳より出る種類の心地よさがあった。

この時点で、私は少し前まで感じていた恐怖感から、ほぼ脱することが出来た。

なぜなら、直前の天井落盤現場を乗り越えたあたりで、泥流の勢いが著しく削がれ、

引き起こした直後にはとても追いつけないと思っていたその先端に、追いついたからである。

どうやら私が起こした泥流は、隧道の外まで影響を波及させず済みそうだ。

助かった。いろんな意味で…。

余裕を得た私は、外界という名の現世に拒絶され、闇の中で勢いを失う流れの先端を、しばし見つめた。

ひとときも安堵する暇を与えなかった、驚異の隧道。だが、その抵抗もこれまでだった。

目前に迫った坑口は、緑の光に満ちていた。

そのまぶしい輪郭の中に見えて来たのは、微かに見覚えがあるプレハブの建物だった。

写真は撮らなかったが、探索開始直後の【この場面】 で、チラリと見た記憶があった。

で、チラリと見た記憶があった。

これで、なぜか見つけられなかった西口の位置も判明するだろう。

さあ、脱出だ!

最後にいろいろな新事実が判明!

9:09(入洞から18分後)

…ほぅ。

間近に迫った解放を前に、そんな安堵の息が漏れたのも無理からぬことだ。

今回は廃隧道を頻繁に探索している私でも久々と思うレベルで、“ヤバさ”を感じる廃隧道だった。

序盤の熱気や異臭の底知れない恐ろしさはいうに及ばず、中盤の私を陥れた鮮やかな泥沼や、その泥沼の決壊によって引き起こされた大出水との競争を演じた終盤も、忘れがたいものがあった。

1本の隧道でこれだけ満遍なく苛烈な責めを受けたのは、過去にもあまり例のないことだろう。

なるほど、これが北海道のスケールなのかと、今さらえらく薄っぺらな感想を抱いたのであった。

そうしてようやく辿り着いた出口(西口)だったのであるが、意外にも完全な開放状態であった。

通り過ぎてきた内部の状況を思えば、立ち入りを制限するものがないことが不思議なくらいである。

というか、北海道の道路行政の中心に君臨する北海道開発局は、役目を終えた廃隧道を徹底的に封鎖して回っている印象があるが、こいつはその徹底の埒外に存在するようだ。

泥濘んだ洞内最後の数メートルを歩くのだが、この泥濘は平凡過ぎる。外から舞い込んだ落ち葉と雨水に原因する腐葉土の沼地は、ありきたりだ。

この程度なら、最初から私の長靴でも攻略できたのにと思う。

なんだか、憎たらしい。

ここにはカボチャシチューのプールも、謎の白や黄色の結晶質も、壁を這う“毛生え黄金様”も、大崩落も熱気や異臭も何もない、どこにでもあるような廃隧道の出口なのである。

とんだ食わせ者である。

目を下に向ければ、下半身に刻みつけられた戦いの傷は、あまりに深かった。

誰がこの坑口の姿と、そこから出て来た私の姿を、ひとつに結びつけられるであろうか。

さすがの私でも、このあと温泉の表通り(国道)を歩くのが憚られる姿になってしまった。

車に辿り着けば着替えがあるけれど、もっと人気のないところに車を駐めておくべきだったかも知れない。もう後の祭り。私の選択した結果である。

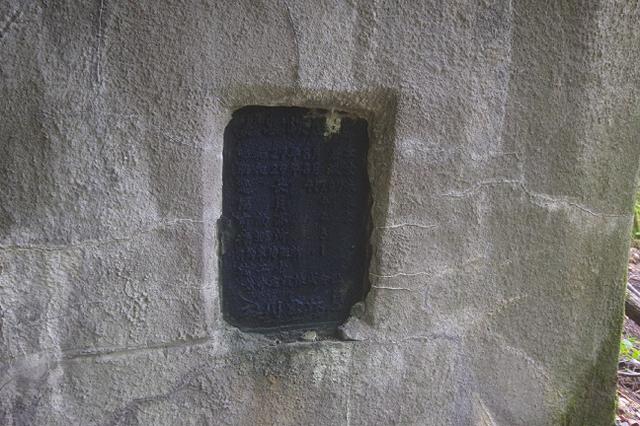

出口間際の壁面に、金属製のプレートがはめ込まれているのを見つけた。

この位置は、現代の道路トンネルでは一般的なアイテムである「トンネル銘板」の在処だが、こいつはてっきり現代の道路トンネルではないと思っていただけに、存在することが意外に感じられた。

もっとも、一般的なトンネル銘板とは形も風合いも異なっていた。

こいつは、見たことがないタイプのトンネル銘板である。

ここまで名前すら明らかになっていなかった隧道の素性を知る手掛かりを、最後に得ることができた。

内容に注目してみよう!

なんだか、ぼんやりとしていて文字が読みにくい銘板だ。

金属製なのは確かなのだが、全体的に真っ黒で(もとの色は?)、表面も錆が浮いたようにごわごわしている。そのせいで文字が読み取りづらいのである。

はじめ肉眼では全く読み取れないに近い状態だったのだが、こういうときのコツとして、真横から強い光を当てたことで、ようやく解読できるようになった。

内容は、以下の通りである。(■は読み取れず)

昭和27年8月 着工

昭和29年8月 竣功

延 長 417.07米

幅 員 4 米

有効高 4 米

待避所 5 ■

自動車待避所 1 ■

施工者 ●

■■建設株式会社

旭川営林局

おっお〜! 本レポートの表題となった隧道名が、探索の最終盤、ここで初めて明らかになった。

払った犠牲を思えば勝利と言い切れるか微妙な、私と壮絶な痛み分けを演じた魔窟の名は――、層雲峡隧道。

立地に照らして正統かつ正道を貫くその名は、隧道界のあらゆる怪異を凝縮したような現状の前にして、些か眩しい。

くそっ 格好いいじゃねーかよ!

全長は、堂々たる400m越え。

当初は、地形的にこれほど長いことを予想しなかったが、様々の怪異を閉じ込めて置くに足る長さだった。

着工と竣工の年も一挙に明らかになった。昭和27年着工、29年竣功。

戦後を現代と呼ぶならば、ぎりぎり“現代の隧道”だが、それでも十分に古いといえる。

とうに役目を終えていたとしても不思議ではない古隧道であった。

幅4mや高さ4mの数字は、私の見立てより少しだけ小さかったが、想像の範囲内。

側壁に点々と見受けられた待避坑と私が呼んだものは「待避所」として、中央付近にあった(泥沼が最も深かった)待避所は「自動車待避所」として、存在が明記されていた。このようなフォーマットは初めて見る。

銘板の最後の行は、意外性を持っていた。

「旭川営林局」の5文字。

立地的には、いかにも国道39号の旧道のように見受けられたが、営林局が事業主体になって建造されたということで、この隧道は林道だ。国道の旧道ではなかったのである。

(この廃隧道が封鎖されていなかった原因も、これが北海道開発局とは全く無関係だったからだろう。)

国道とは何か別の目的や行先を持って作られた隧道である可能性が高い。

このことは、帰宅後の机上調査へ大きな謎を投げかけた。

9:11(入洞から20分後)

銘板のチェックも終えて、完全に外へと脱した。

爽快な新緑の廃道敷きであった。車の出入りしている様子はないし、人の足跡も判然としない。

前方、苔生した両翼の石垣が低まり果てた先には、先程から見えていた青い屋根の小屋があり、よく見れば左手前にも同じような小屋が見えた。

正確な現在地を早く知りたいが、あいにく今回の探索の1日目に大事なGPSロガーを故障させてしまい、この日はスマホを代用していた。

ややあって、現在地が判明した。

現在地は国道39号から少し山手に入ったところで、神仙橋の北西約200m地点。国道の利用者には、セブンイレブンの裏側あたりといえば分かりやすいだろうか。

隧道は、「地獄谷」と地図に注記のある石狩川右岸の崖中をまっすぐに約400m、正確には417mの長さを持って貫いていた。

これは、現在の国道のような2度の石狩川架橋を回避すると同時に、繁華な温泉街の中心を回避する意図もありそうだった。

林道であったなら、そんなルート取りは真っ当だろう。

温泉街回避を目的とした隧道工事で地中の新たな源泉を掘り当ててしまい、その結果隧道が短命になったのだとしたら、皮肉としか言いようがないが…。

この野郎、やってくれたなぁ。(←ぢっと足を見る)

くそぅ……

格好いいじゃねぇかぁ……。

戦後間もなくの建造ということで、観光地にありながらも、決して華美な装飾は与えられていない。

ツライチのコンクリートウォールの坑門だ。しかし、頑丈であろうという意思を強く感じさせる分厚いアーチ環と、

それと同じ幅を与えられた上部の笠石のバランスが良く、全体として、とても精悍な表情を作り出している。

荒廃の度合いも、オブローダーを迎える廃隧道としては理想的と言ってもいい。

しかし、この坑門の白眉は、唯一の装飾的要素である扁額だ。

麗しいその名を堂々とした筆致に結んだ、大きな右書きの扁額。

国の林野行政の長たる「林野庁長官柴田栄」の揮毫を付したそれは、全国に冠たる一大景観の門戸に相応しい威厳を与えていた。

しかも、この位置にこういうものが残っているのは初めて見るが、扁額のすぐ上にはなんともレトロな電笠照明。かつて扁額を煌々と照らしていたのか。

しかし、なにゆえに、“泣いて”いるのか。

金属製の扁額も、銘板と同様に黒すぎるほど黒かった。

そしてその黒は、扁額の零した涙のように垂れて、アーチの天端に達していた。

扁額と銘板の異様な黒化は、隧道内を破壊し尽くした温泉の作用が、ここにも及んでいたことを想像させた。

何か通常の空気とは組成の異なる、これらの金属を優先して腐食させる作用を持つ空気が、目に見えない鼻に感じ取れない濃度で坑口より流れ続けたことを想像させる風景だった。

恐ろしいかな。

この隧道は結局のところ、全てにおいて温泉作用の毒の中に、その生涯を終えたのかも知れなかった。

9:13 《現在地》

隧道との闘いは終わった。

探索の終わりは近いが、今の自分を見てみると、自転車もなければ、リュックもウエストバッグもない。

それらは全て東口、激闘の前に置き去りにしてきたのである。

取りに戻らねばならない。

最短ルートは言うまでもなく層雲峡隧道を引き返すことだが、もうシチューは結構。

表通りから東口へ戻る決断を下した私は、ずっと見えていた青い屋根の小屋に近づいた。

小屋の裏手にある微妙な地面の凹みが道の跡らしかったが、完全に自然に還っていた。隧道と道の廃止は、かなり古そうだ。なぜ廃止されたのかも気になるところだが、心当たりが多すぎて絞り込めないぜ。

小屋は、おそらく林業関係のものだと思う。

林道との関係も疑われるが、小屋自体はそんなに古いものではないだろう。

そして、この探索時には無人だった。

9:14〜9:28

これぞまさしく渡りに舟。

小屋の脇には、清澄な沢水を吐き出す蛇口と、水の溜った巨大なバケツやブラシを装備した、見事な洗い場があった。

無人であることをいいことに、私はそこに飛び込んだ。

7分後、片足が綺麗になった。

14分後、両足が綺麗になった。

対処が特別に早かったからだろう。

なんとこのズボンは、死なずに済んだ。

探索専用としてではあるが、層雲峡のカボチャシチューに負けないズボンとして、今も絶賛活躍中である。

小屋の管理者さん!! 本当にありがとうございました!

そして、謎のシチューを散らかして申し訳ありませんでしたッ!

9:29 《現在地》

身体を直角に曲げるほどの礼をしてから、小屋を後にした。

小屋の脇にあった洗い場から、小屋の表側へ出てみると、そこには砂利道があった。

この砂利道の正体ははっきりしないが、地理院地図にも描かれている道で、国道沿いのセブンイレブンの敷地を背後から取り囲むように通じている。

その線形から見て、旧国道なのかも知れない。

現在は小屋へのアクセスルートとして使われている。

対して、層雲峡隧道の坑口から伸びてきた道……おそらく旭川営林局開設の林道……の路盤は、小屋の裏側から来て、ここで砂利道と合流するのかと思いきや、背反してあらぬ方角へ向って行くではないか。

これは望遠で覗いた、林道の続きらしき路盤の行く先だ。

明らかな廃道状態のまま、現国道の上部へ入り込んでいくように見える。

実際に赴いて見るのも一興と思ったが、キリがなくなりそうな気がしたし、今回の目的はあくまで「車窓から見えた廃隧道の探索」だったので、潔くここまでにした。

というか、下半身も靴もぐしょぐしょで気持ち悪いんです。

チェンジ後の画像は、少し後で現国道側より撮影した、上記の林道跡である。

まるで森林鉄道跡のように現国道と並行する平場の列が見える。

しかし、この道形はこのままずっと続いているわけではなく、間もなく国道に取り込まれて消滅してしまった。

層雲峡隧道と関わりが深そうなこの道形の正体は、近日中に資料が集まり次第執筆予定の机上調査編を待って欲しい。

このあと、私は東口まで歩いて戻り、全ての道具を回収してから探索を終了させた。

1時間ぶりに戻った東口には相変わらず異臭と熱気が絡みついていて、哀れな隧道に地獄谷の責め苦を与え続けていた。