| �@ ����32(1899)�N |

|

|---|---|

| �A ���a28(1953)�N | |

| �B ���a43(1968)�N | |

| �C ���a53(1978)�N | |

| �D �n���@�n�}(���N�O) |

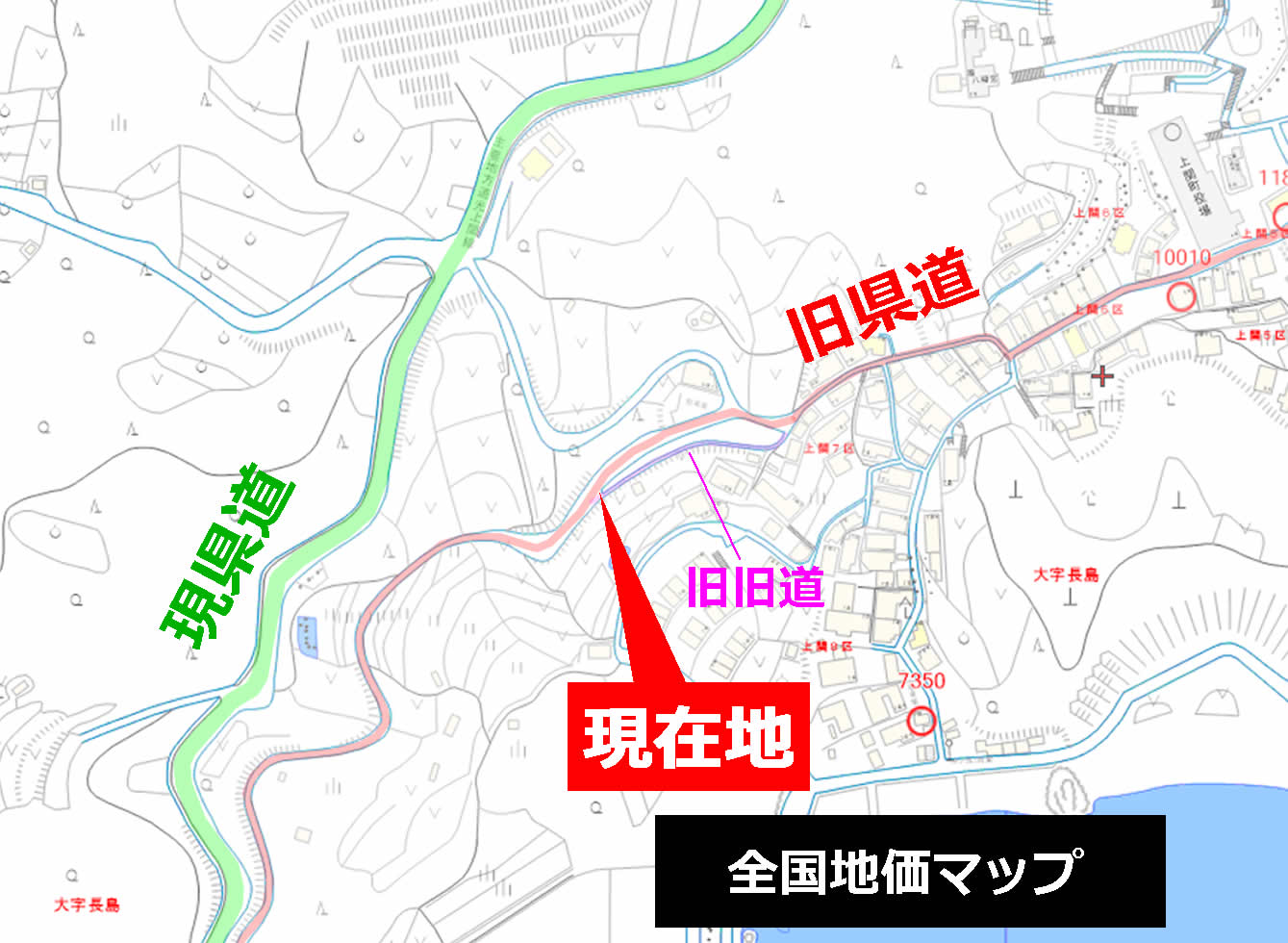

�܂��͗��̒n�`�}��U��Ԃ��Ă݂悤�B

���n��`�����ŌÂ̒n�`�}���@����32(1899)�N���ł���B

���̎���̐��˓��C�͏��C�D�̑S�����ŁA�]���̔��D�͎p����������������A���҂��⒪�҂����d�v�Ȗ�����������֍`�̏d�v�x�͒ቺ���A����ɖ���34(1901)�ɎR�z�{�����_�˂��牺�ւ܂Œʂ������ƂŁA�`�p�Ƃ��Ă̎Ηz������I�ƂȂ����B�Ȍ�A�����͑��̐��˓��̑命���̓��Ɠ������A���ƂƔ_�ƒ��S�̓��Ƃ��Ă̔��W��ڎw�����ƂɂȂ�B

���̎��_�Ŋ��Ɍ��������W���Ă��钆�S�s�X�n�𓌐��ɔ�����X�H���`����Ă���A���ꂪ���݂́u�������v�ł���B

����ȋC�͂��Ă������A��͂荡��T���������́A�ԗ��ɂ���ʂ����y����ȑO���瑶�݂����Â������̓��ɗR�����Ă����B

�A���a28(1953)�N�����傫���͕ς��Ȃ����A�g���h�̈ʒu�Ɂu�Ԃ��ʂ�钬�����v���a�����A�]���̎R���ɑ����ē��̓��������Ԗ�����S���Ă���B�l��֒ʂ��錧���̌��`�ł���B

�B���a43(1968)�N���͏�֑勴�ˋ��O��Ƃ����鎞���ŁA�g�����h�̈ʒu�ɐV���ȓ��H���o�ꂵ�A����ɂ���č���T�����������E�}��̊X�H��Ԃ�ʂ邱�ƂȂ��A���̓����������Ԃōs�����ł���悤�ɂȂ����Ƃ݂���B

�C���a53(1978)�N���ł́A�g�Ԗ��h�̈ʒu�ɕ��̍L�����H���V���ɓo�ꂵ�A��֑勴�Ŗ{�y�ƌ��ꂽ�����̗��H�́A��^�����Ԃ̍s�������o����悤�ɉ��ǂ��ꂽ�B

�����A�ǂ������킯���A���̐V���͒��炭�����ɏ��i���邱�ƂȂ��A�����Ƃ��ĊǗ����ꂽ�̂ł���B

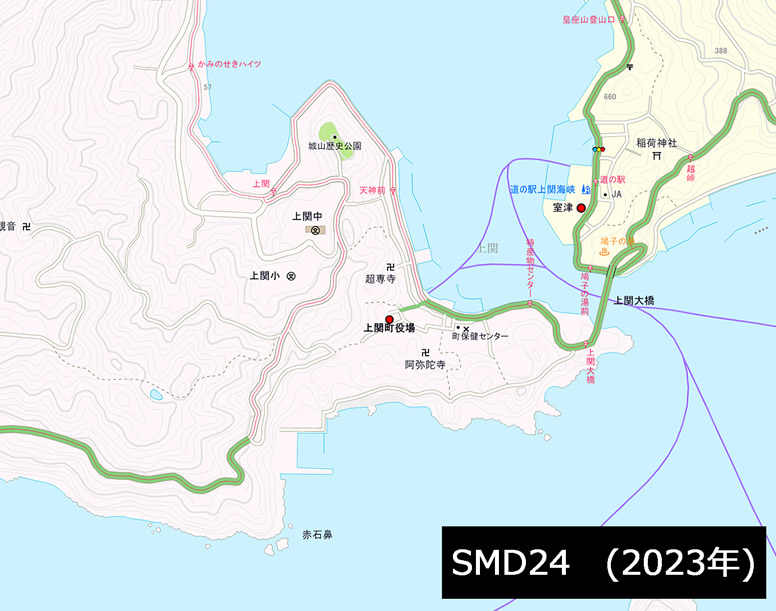

�Ō�̇D�͔�r�p�Ɍf�ڂ��������琔�N�O�́i���������㖖���́j�n���@�n�}�ł���B

�����̓������H����������Ă����o�܂ɂ��āA���������ׂĂ݂��B

���{�����Z���^�[���o�ł���G���w���� ���a40(1965)�N12�����x�̋L���u�R���������ˋ��̌��v��ɂ��āv�́A���E�����̒��珯�����i1963�N�`1971�N�̒����j�ɂ����̂ŁA�ˋ��̌o�܂��ڍׂɏq�ׂ��Ă��邪�A����Ɋւ�铇�����H�Ԃ̐����ɂ��Ă����y������̂ŁA�������ďЉ�悤�B���a40�N�����̌��悭��������e���B

���̓��́A���˓��C�����̓��X�Ɠ��l�A���R�n�̏��Ȃ��}�X�Βn�тł����āA�l�Ƃ͑召5�̕����ɂ킩��Ė��W���Ă���A�n�`�I�Ȏ������ƂȂ��āA���H�̐������x��Ă���A��ʂ͂قƂ�NJC��ɂ��ȊO�ɂȂ�����ł���B���������āA�����Ԃ̌𗬂͖R�����A�{�y�Ǝ��ߋ����ɂ���Ȃ���������E�o�ϓ��Ɍ�i���̋����n��ł���B

�����͏��a36�N�����U���@�̓K�p���Č��݂Ɏ����Ă���A�e�����Ƃ����Ǝ{�݂ȂǕ������̏��{�݂͑����i��ł����B�������A���S�̂̔��W�̕����ɂ͑����̖�肪�c����Ă���A�������H�ł��錧�����C�́A�ߋ�3�N�ԂőS�̌v��̖�2����1��5�L�����x�����C���ꂽ���̂́A��H���̕����͒��肳��Ă��Ȃ����߁A���Ɣ�Ƃ��Ă͍���Ɏc���ꂽ���̂��啔���ł���B�ډ��_���E�����̉��C�ɏd�_�������A�x��Ă��铹�H�����Ɏ��g��ł����Ԃł���B

�����ˋ��̊����́A���H�㏭�Ȃ��Ƃ�3�N��v������̂Ɨ\�z����Ă���B���̊Ԃɓ����d�v�H���̌����l�㕽�����͂������������������̂ƍl���Ă���B���̉ˋ��������̂��߂ɉ��l������͓̂������H�̐������O��ƂȂ�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���������āA���Ƃ��Ă����v�撆�������͎��{���̒����E��v�_���̉��C�ɑS�͂������Ď��g�݁A��̉ˋ��v�H���ɂ͓��̑S�����ɑ�^�����Ԃ̏���ꂪ�ł����Ԃɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B

���̋L���ɂ��A�����̊����ł��錧���l�㕽�����̐����́A���a38�N�����瓇�������̖��ɂ�����5km�Ŏ��{���ꂽ���A�c��̔����͓�H�����\�z����邽�ߒ��肳��Ă��Ȃ����ƁB�����ĉˋ��H�����s���鍡�㐔�N�Ԃ̂����ɁA�����Ǝ�v�_���̐������d�_�I�ɍs���A���̑S�W���֑�^�����Ԃ������悤�ɂ���v��ł��邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B

���ۂɏ��a44�N�ɉˋ����������Ă���A��قǗ��n�`�}�̇B����C�ɂ����Ă̕ω����A����ł��낤�B

�܂�\�\�A

���݂̌����ł��铹�́A��͂�A�����͒�����_���Ƃ��Đ�������Ă���A�����ł͂Ȃ������B

�����ɂ͕ʂ̐����v�悪���݂��Ă������A��H�����\�z�����Ƃ��Ē��H����Ȃ������@�\�\�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��M����̂ł���B

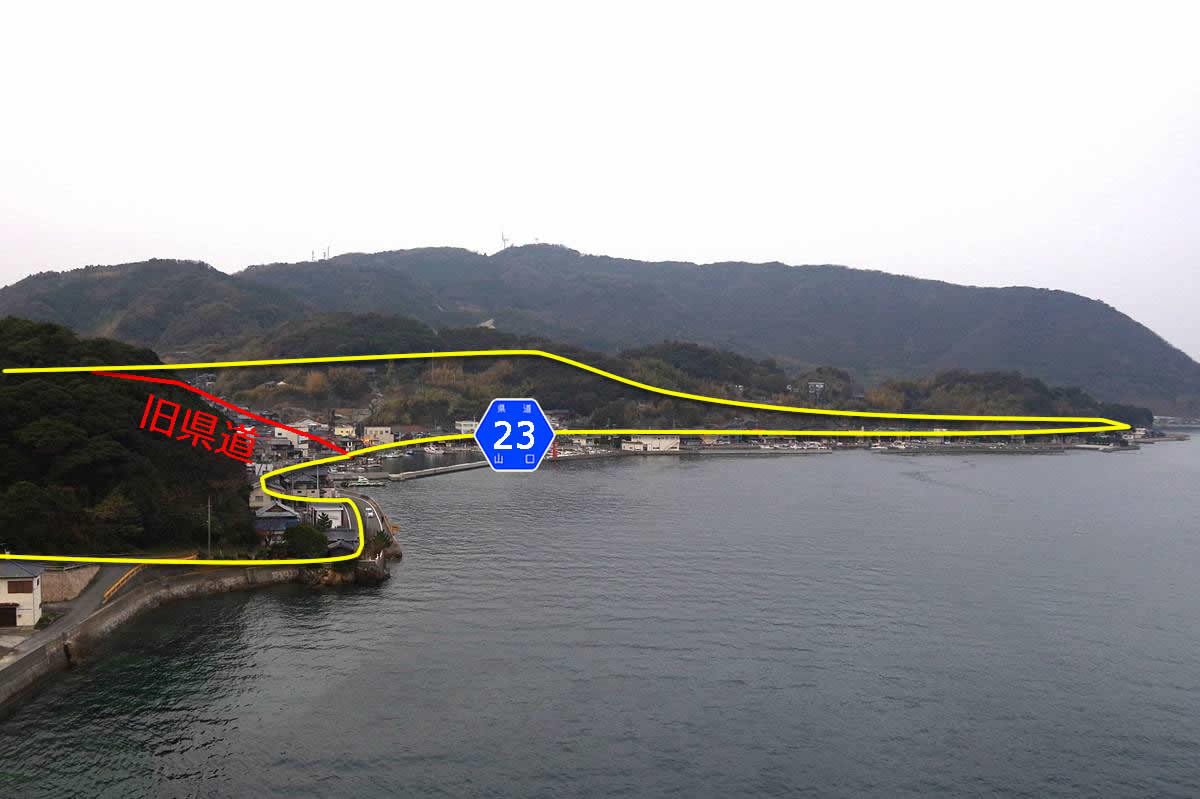

�E�̎ʐ^�́A����̒T����̋A�蓹�A��֑勴�̏ォ��U��Ԃ��������̗l�q�ł���B

���F�����̈ʒu�����݂̌����i�R�̗��̌����Ȃ��������`���Ă���j�ŁA�Ԑ������������B

�`�F���W��̉摜�́A�������̎��ӂ�]���ŎB�e���Ă���B

���̋��������g����������ƂȂ�ƁA�s�X�n���S���Ŗc��ȗ����ނ����K�v�ɂȂ邾�낤���A�ʂɓ��H������Ƃ��Ă��A�}�Ζʂ̎R�x�n�̂��ߓ�H���ɂȂ�B�����炱���A3�{�߂��I�钬���̐����Ƃ����g�Ë��h��I�̂��낤�B�ꍏ��������^�Ԃ��ʂ�铹�H�𓇂̐��܂œ͂������邽�߂ɁB

�⑫�I�ɁA�ˋ������Ɠ������̏��a44(1969)�N9�����̓���������������悤�B

���H�������Ƃ͒����ɏW�����Ă���A�{�y���ÂƏ�֒������ԏ�֑勴�̌��݁A�����l�㕽�����̓������̐�������ђ�����˒Ð�������3���Ƃł���B

���ݎ��q�ʍs�\�ȓ��H�͒����ł͏�ւ��犗����o�Ďl��Ɏ��錧���l�㕽������9.3�L���A�܂������Ƃ��ď�ւ��畟�Y�`�˒Á`���m�Y�`����c�Ɏ���6.2�L���ƁA����`����c1.2�L���̓��H������B

�����ɒ��������̎��q�ʍs�\�ȓ��H�̒��������ׂ��Ă��邪�A�����̌����l�㕽�����̑S������̌�����������猟������ƁA����T�������������o�R�Ŗ�10km�������̂ŁA9.3km�Ƃ������Ƃ͏�������Ȃ��B

���̑���Ȃ��������A��襁E����ł��邽�ߎ����Ԍ�ʕs�\��ԂƂȂ��Ďc���ꂽ����T�������ł��낤�B

���݂̓����ɂ�����ԓ��̑啔���́A�����Ƃł����֑勴�̉ˋ��O��ɁA��֒���������_���Ƃ��ďW���I�ɍs�������ʂł��邱�Ƃ��A�O�f�̕�������q��ʐ^����ђn�`�}�Ȃǂ��画�������B

��ւ̖��W�����s�X�n���c�т��錧���̊g�������͓�H���ł��邩��A������傫���I�钬�����������邱�ƂŁA���ʂ̉�����}�����̂ł���B

�����U���@���K������A�����̎��Ƃł����Ă������̍��ɕ⏕���邱�Ƃ��o�����B���̂��Ƃ��A���ɂ�錧��������҂����ɁA�����Ǝ��̒��������őΏ��ł������R���낤�B

�������ĊJ�ʂ��A����ɗ��p�����悤�ɂȂ����������A�����Ɍ����֏��i�����Ȃ�������������Ă���L�^�͌�����Ȃ����A�����炭���Ƃ��ẮA�����ꌧ�ɂ���Ė{���̌����������s����Ƃ������҂������������������̂ł͂Ȃ����낤���B

�����A�������J�ʂ��Ĕ����I�߂��o�����g�ŋ߁h�ɂȂ��āA���ɂ��̒����������֏��i����Ƃ����s���̔��f�������ꂽ�B

���x�͂��̌o�܂�T�肽�����A�܂��A��̓I�ɁA���A�����֏��i�����̂����s���������Bwikipedia�̎R������23��������̋L���ɂ��A�u��֒���������23���֕ғ����ꎩ���Ԓʍs�s�\��Ԃ��������ꂽ�v�Ƃ��邪�A����ɑ��āA[���H][�v�o�T]�Ƃ���2�́g�^�╄�h���t�����܂܂ɂȂ��Ă����B

���̋^��ɂ��ẮA��֒��c��̍L���u���݂̂����c�����v�ׂ邱�ƂŁA�����i�荞�ނ��Ƃ��o�����B

�܂��A����24(2012)�N4��20�����s��No.118�Ɍf�ڂ��ꂽ����24�N3�����c��̋c�����e�ɁA���̍��ڂ��������̂��B

�������̘H���F��

�@����������ϐ��E����l����̌������Ɉڊ�������̂ł��B

�����āA�����ƂȂ镽��24�N7��20�����sNo.119�Ɍf�ڂ��ꂽ����24�N6�����c��̋c�����e�ɁA���̍��ڂ��B

�������̘H���F��̕ύX

�@�����ڊ��ɂ��N�_�̕ύX�A��֔���c���N�_��֒��厚��������q����582��6����A��֒��厚���������O180��10�ɕύX������́B

�������̘H���̔p�~

�@�������猧���ւ̈ڊ��̂��ߐ搅���v�ۂ��N�_�Ƃ����876��1�܂ł̒����H����p�~������́B

�����̎����͒n�`�}���Ɗm�F�ł��Ȃ������̂ŁA�`�Ƃ̕ł���ueMAFF�_�n�i�r�v���g�p���ĕ��߂̎�����O��I�ɒ��ׂ��Ƃ���A�u���O�v�u�搅���v�ہv�u��ρv��3�̎��̍ݏ������������B�u��q�����v�͋߂��ɔ_�n���Ȃ��������s�������A�ꕔ����������Ȃ���n�}��ɓ��Ă͂߂�ƁA����炪����e�[�}�Ƃ��Ă��钬���̌������i�Ɋւ��c���ł��������Ƃ��m�M�ł����B

3������ŁA�������璬���ւ̈ڊǂɔ����V����2�{�̌������F�肳��A�����ŔF�肳�ꂽ�u��������������ϐ��v������T���������H�ł���i�E�}�̐��j�B

������6������ł́A�E�}�̐Ԑ��̓��H���������猧���ֈڊǂ��ꂽ���ƂɊւ�钬���̔p�~�ƋN�_�̕ύX���c�����ꂽ�B

�����Ƃ��A���c��̋c�������A���̍s�ׂł��錧���ւ̏��i��~�i�i��萳�m�Ɍ����u���H���̕ύX�v�j�̎��{���Ɠ���ł���Ƃ͌���Ȃ��i�J�낻�̉\���͒Ⴂ�j������t�͕s���Ƃ����ĖႤ���A�ԈႢ�Ȃ��A����24(2012)�N�Ɍ����̃��[�g�ύX���s���Ă���B�i�R������ׂ�ΐ��m�ɓ��ɂ�����������Ǝv�������m�F�j

���������ǎ҂��܂��A����Ɋւ��錧��������ċ����ĉ��������B

�R������ ����24�N3��27���ɁA���̓��e���������B

�@���H�@��\�����ꍀ�̋K��ɂ��A���̒ʂ蓹�H�̋���ύX����B�i�����j

�@�@����24�N3��27���@�@�R�����m���@����

| ��@�@�@�@�@�� | �V���� | �~�n�̕����iҰ�فj | �����iҰ�فj | ���l |

| �F�ьS��֒��厚��������q����582��3�n�悩�� ���S�������厚�����876��1�n��܂� | �� | �ŋ��@ 2.0 �ōL�@12.8 | 962.3 | |

| �F�ьS��֒��厚��������q����582��3�n�悩�� ���S�������厚���搅���v��277��3�n��܂� �y�� �F�ьS��֒��厚�������搅���v��277��3�n�悩�� ���S�������厚�����876��1�n��܂� | �V | �ŋ��@ 4.9 �ōL�@20.0 | 1283.3 | ��֒�����֔���c���̓��H�̋�� |

| �ŋ��@ 6.0 �ōL�@14.4 | 1191.7 | ��֒����搅���v�ۈ�ϐ��̓��H�̋�� | ||

| �i�@�ȉ����@�j | ||||

���a40�N��̏����ɊJ�ʂ��Ă����������A40�N�ȏ�o���āA�����֏��i�����̂ł������B

�Ȃ��A���܂���H

���̑f�p�ȋ^��ɉ����Ă���鎑���͍��̂Ƃ��댩����Ȃ����A���Ƃ��āA���͂⌧�����̌�����{������ׂ��`�Ő������錩���݂������ƒ��߂��̂��낤���B

����ɁA�s�̂̓��H�n�}�̗ނ͗�O�Ȃ��������������y�r��Ă���\���z �ɂȂ��Ă�������A���܂�i�D���ǂ��Ȃ��Ɓi������j�C�Â����̂����m��Ȃ��B

�ɂȂ��Ă�������A���܂�i�D���ǂ��Ȃ��Ɓi������j�C�Â����̂����m��Ȃ��B

������ɂ��Ă��A����̌����̕ύX�́A���ł͂Ȃ��A���̑����猧�֓������������ʂł���\���������悤�ł���B

�����l���鍪�����Љ��O�ɁA���̌����ɂ܂�������̃��[�g�ύX���Љ�����B

��قǏЉ������24�N3������̋c�����e�ɁA����������ϐ��ƈꏏ�ɁA��������l������������璬���ֈڊǂ������Ƃ��o�Ă����B

���ꂪ�ǂ����w���Ă��邩�Ƃ����Ɓc�c�i���j�B

�����̐��̒[�����̕��A��ԉ��̏W���ł���l��i�������j���犗��i���܂��j�܂ł̖�5km���A�������璬���֍~�i���Ă����̂ł���B

�����͉ˋ��O�̌����l�㕽�������ォ�炸���ƌ�����������ԂŁA�R�����ɂ���Đ����ƊǗ����s���Ă������A�����F�肩�班�Ȃ��Ƃ�50�N�ȏ�o���Ă���A�����֍~�i�����B���̐V�������ł����Ƃ��ł��Ȃ��B

�܂Ƃ߂�ƁA�R�����͕���24�N�Ɍ���������ɂ��āA��֎s�X�n���߂̖�900m���ֈڊǂ��A����ɖ�2.5km��ғ�����Ƌ��ɁA���䂩��l��܂ł̖�5km���ֈڊǂ��āA�I�_���l�ォ�犗��֕ύX���Ă��邱�ƂɂȂ�B����ɂ��H���̑���������������3.4km�قǃ}�C�i�X�ɂȂ����͂����B

���Ɏl��W�������l�����Ă���Ƃ��Ȃ�܂��[�����₷�����A���������킯�ł��Ȃ��̂ɁA���͂Ȃ��Ȃ���_�Ȃ��Ƃ������Ǝv���B

����͂Ȃ�Ƃ��Q�X�ȑz�������A���ꂪ��ł��錧����֒��ɑ��āA�u�Ȃ�c�c�B�����璬���������ɂ��Ă�����Ă�Ȃ�A����ɖ��[�����͒����ɍ~�i���邩�炻����ŊǗ������ȁB�����������v�c�c�݂����Ȃ��Ƃ��Ă����̂��ƁB

�����A�ǂ�������ȃQ�X�ŒP���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��炵���i���Ԃ�j�A�R�����c��̉�c�^�ɁA�ߘa6(2024)�N3���̓y�،��z�ψ���ōs��ꂽ�A�T�����̂悤�Ȃ������������B

���ψ�

�@�c�c��֒��ł̏ꍇ�A�����Ɉڊǂ����āA���d�����Ƃ��ƁB���������ꍇ�́A�����ł�����A���̍��Y�������Ǝv����ł����ǁA���������ӂ��ȋc�ĂŎ葱�͂��ꂽ��ł��傤���B

�����H�����ے�

�@��ւɂ����܂������̒����ւ̈ڊǂ́A��֒�����̓����̓��H�̍ĕ҂Ƃ����v�]�Ɋ�Â��đΉ��������̂ł��B�I�_���l�ォ�犗��ɕύX�����Ƃ������̂ł��B�c��ɂ́A�I�_�̕ύX�ł����̂ŁA����̋K��ɂ͂Ȃ��Ă��܂���̂ŁA���H�@�̒��ł̏��������Ă��܂��B

���̂����͖{����֒��Ƃ͖��W�ȓ��e�ŁA�����̋������ɏ��^����ꍇ�̍s���̎葱���ɂ��Ă̎��^�ł���B

���A���܂��ܗᎦ���ꂽ�̂��A���̉�c���12�N���O�ɍs��ꂽ�A����������̏I�_���l�ォ�犗��ɕύX�������Ⴞ�����B

�ŁA���̒��ŋc����������Ɖ��ׂĂ���A�u�����Ɉڊǂ����āA���d�����Ƃ��v�ƁB

����ɁA���铹�H�����ے��́A�u��֒�����̓����̓��H�̍ĕ҂Ƃ����v�]�Ɋ�Â��đΉ������v�Ɖ��Ă���B

�R�����c��c���Ȃ瓖�R�̒m���ł��邩�̂悤�ɂ�����Ƃ���肵�Ă��邪�A���ꂪ�^���Ȃ�A��֒����������璬���ւ̍~�i��v�]�����Ƃ������ƂɁB

�����Ă��̖ړI�́A�u�����d�͂����Ƃ��s���v���Ƃł������H

����ɒ��ׂ�i�߂�ƁA�����~�i����4�N���2016�N�ɂȂ��āA����Ǝl��̊Ԃ̓��Z������g���l���̌��݂��X�^�[�g���A2018�N11���ɑS��396m��8.0m�̒����g���l�����J�ʂ��Ă��邱�Ƃ������B

����͊��S�ɒ����~�i��̎��Ƃł���B��������ɐ�������Ȃ������g���l�����A�����ɂȂ�������ɒ����P�ƂŐ������Ă���B

��֒��̍ŋ߂̎��x�͒m��Ȃ����A���ʂɍl������A�]�͂͑傫���Ȃ��͂��Ȃ̂ɁB

���Ƃ��ẮA���̃g���l�������O�Ő�������A�e�������āA�����ւ̈ڊǂ����ɗv�]�����̂��낤�B

����q�͔��d���̌��ݗ\��n�֒ʂ���A���̒������I

����܂��A�ǎ҂��܂������ċ����ĉ��������B2024�N2���̒����V���Ɏ��̋L�����������̂ł���B

- �����d�́A�R������֒���3��������������@���H��͐��\���~�@�����v��̈ێ��_����

- �����d�͂Ə�֒��A�[�܂�u�����W�v�@3���������A�ٗ�̒n��U����̔w�i�́H

�Ȃ�ƁA��������l�����5km�̉��ǍH���́A��֒��̈˗����������d�͂��A�p�n�������܂߂āA���Ђ̎��ƂƂ��āA�n���̌��݉�Ђɔ������čs�����Ƃ����B�����Ċ�����ɂ͒��֓y�n���Ə��n�����Ƃ����̂ł���B���H�Ǘ��҂ł͂Ȃ���O�҂ɂ�铹�H���Ƃ͓��H�@��24���ɋK�肪���邪�A�{���͏��K�͂ȁA�Ⴆ�Ό����Ǝ������ڑ����镔���ł̌������ɍs���H���Ȃǂ�z�肵�����̂ł���A�����̂̈˗�������Ƃ��A���\���~�K�͂̓��H���Ƃ����O�ōs���̂́A�ɂ߂Ĉٗ�ł���ƁB

�c�c�������B����͓��H�@��D���Ȏ������߂Č��������鎖�Ⴞ�B�l�I�ɖ{�ҒT���ł̋���������ł��܂����炢���������A�{��ł͂Ȃ�����[���Nj��͂��Ȃ��B

�����d�͂��������[�̊C�݈�тɌ��݂��v�悵�Ă������q�͔��d���ɂ��ẮA�v��̕��オ���a57�N���A��֒��������ɗU�v�v�����s�����̂����a63(1988)�N�ł���B

�����A���]�Ȑ܂�������2025�N���݂����݂Ɍ������������i�߂��Ă���Ƃ����i�K�ŁA�{�̂̒��H�ɂ͎����Ă��Ȃ��B

����ł��A�����d�͂���́u���݂���̓I�ɓ����o����2007�N8���ȍ~�A��֒��ɑ��v5��ɂ킽���đ��z24���~�̊�t���s����

�v�iwiki�j����Ƃ̂��Ƃł͂���B

����Љ����������Ԃɂ��ẮA��ւƂȂ钬���̐��������a40�N��ł������킯�ŁA�����v��̉e���Ƃ����̂͂Ȃ������Ǝv���B

�ŋ߂ɂȂ��Č���������̏I�_���ύX���ꂽ�o�����͌����v��Ɗւ�肪���肻�������A����ƍ���T����Ԃ̌������[�g�ύX���l�������݂����ɓ�������������Ƃ����āA���҂ɗL�@�I�Ȍq���肪���������͕�����Ȃ��B�����͂�����ƌ����Ȃ��B

���铹���A�����ɂ��邱�Ƃ̌o�܂Ƃ����̂́A�˂��l�߂�Ή����[���āA�n�}��Ɉ�a����낷�悤�ȓ��ɂ́A�����Ă��ςȌo�܂��B��Ă�����́B

������A�˂��l�߂���͂��Ȃ��������A���ׂ�ߒ��͂ƂĂ��ʔ��������B

�����Ă��̑O�i�K�ɂ́A���n�œ���H��ʔ���������̂�����A2025�N���܂��܂����ɂ�������ł���B���N����낵�����˂������܂��Bm(_ _)m