◇最も悲惨な歴史を持つ峠道◇

このシンプルだが酷く強烈な文言は、北海道の道路史を最も網羅的にまとめた北海道道路史調査会編『北海道道路史』の第3巻(平成2(1990)年発行)において、 北見峠 を解説する項目の見出しとして用いられたものである。

日本には地形図に名前のあるものだけでも4500を越える峠があると言われるが、いったい「最も悲惨な歴史」とは、いかなるものか。

悲惨という文言はおそらく、「うちの方がもっと悲惨な峠だ」などと他の峠が名乗りを上げたくはならない不名誉なトロフィーだが、このような見出しに公然と飾られる北見峠は、いったいどのような場所だろう。

もはや利害関係者が全く存在しない、歴史に忘れられた峠であろうか。

もとより北海道に明るいわけではない私は、この見出しを初めて見た時には漠然とそう思ったが、答えは否である。

それどころか、北海道を周回するようなドライブなり鉄道旅行を企てたことがある人なら、結構な確率で通過したことがあるといえる、極めて著名かつ現役の峠である。

北見峠は、北海道の道央と道東を分ける峠の一つで、日本海とオホーツク海の水を分ける北見山地を越えている。

標高857mの頂上は上川町と遠軽町の境で、旭川市と北見市を結ぶ国道333号が通過するほか、JR石北本線の石北トンネルと旭川紋別自動車道の北大雪トンネルという、いずれも4kmを超える長大なトンネルが直下を通り、一帯は上川地方と網走地方を結ぶ交通の要衝である。

北海道開拓史上においても重要な峠とされ、戦後に石北峠が整備されるまでは札幌と網走を結ぶ最短ルートとして中央道路と呼ばれた時期があるほか、現在は石北峠を経由する国道39号(旭川〜網走)も、昭和27(1952)年に一級国道39号として指定された当初は、この北見峠を越えていた。

このような表面的には輝かしい表舞台に存在し続けている北見峠をして、「最も悲惨な歴史」と評せしめているものは、この峠が歴史の表舞台に生まれ出ずる、まさにその時の出来事に起因している。

このことを説明するために、次に私が峠の頂上で撮影した風景を見ていただく。

峠の頂上、通りがかる多くのドライバーが一服する広い駐車場の傍ら、その最も目立つ一角に、大きな碑が置かれている。

「中央道路開削 殉難者慰霊の碑」

北海道知事堂垣内常弘氏の揮毫による、昭和49(1974)年に建立された、北見峠開鑿の殉職者慰霊碑である。

その趣旨は、本碑の発起人である旧白滝村村長の国松一敏氏による台座に刻まれた次の文章によって明らかである。

少し長いが、全文を転記する。(適宜句読点と改行を付した)

中央道路開削経過

中央道路は網走に起り、北見 留辺蘂 佐呂間 野上を経てこの「北見峠」を越え、上川

愛別 旭川に至る当時全長五十七里十四町十一

間(二二五㌔・四〇二㍍)の殖民道路であり、拓殖

と北辺防衛上極めて重要視されて開削されまし

た。

しかもこの道路の北見側はその大半が釧路

集治監より網走仮分監に移された千百余名の囚

人を使役として開削されたものであり、明治二十

四年春着工以来わずか七ヶ月余りを経た同年十

一月にはこの北見峠まで網走から三十九里(一

五六㌔)の道路が完成を見るに至り、その作業能

率は今にして見れば驚異的なものでありました。

したがって、作業内容は想像を絶する酷使につぐ酷使、不眠不休の労役が続けられ、特に最も惨を

極めた野上(遠軽町)北見峠間は、過度の労役と

病にたおれた死者百八十余名にも及び、死亡者は

路傍に仮埋葬されたまゝ弔う人もなく、そまつな

名もない墓標は風雪にさらされたまゝ、月日のた

つに従い消え去り、今になっては埋葬された場所

もほとんどが不明になりました。

その後昭和三

十二年春白滝村字下白滝で六体を発見収容、昭

和三十三年遠軽町字瀬戸瀬で四十六体を発見収

容、更に昭和四十八年十月白滝村字白滝東区で

六体を発見収容、それぞれ供養の上改葬しまし

たが、未だ当時埋葬のまゝ、地に眠れる霊の多い

ことを想い、こゝに殉難者慰霊の碑を建立し、

この道路建設のいしずえとなった囚徒の霊の安

らかな眠りを念ずるものであります。

「中央道路開削 殉難者慰霊の碑」より

『オホーツクへの道』より転載

北見峠が持つ悲惨な歴史とは、このことを言っている。

北海道開拓の初期、具体的には明治14(1881)年から27年頃までの期間において、政府は労働力の不足を補うために、囚人を監外での労働に従事させることに特化した集治監(しゅうじかん)制度を発足させ、全国7ヶ所に集治監なる監獄を設置した。うち4ヶ所は道内にあり、その労働力は炭鉱労働や開拓道路の整備に充てられたのである。

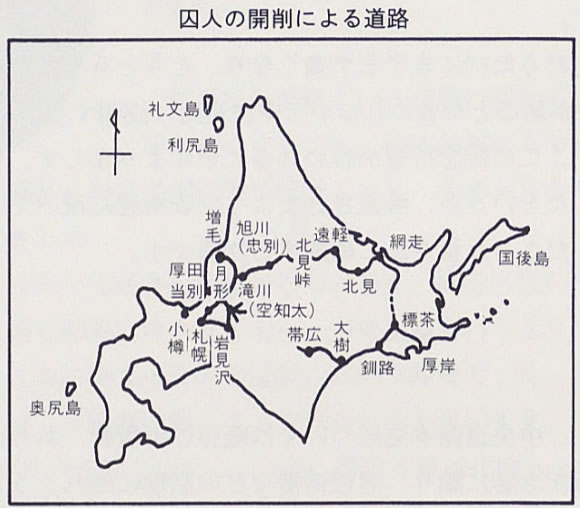

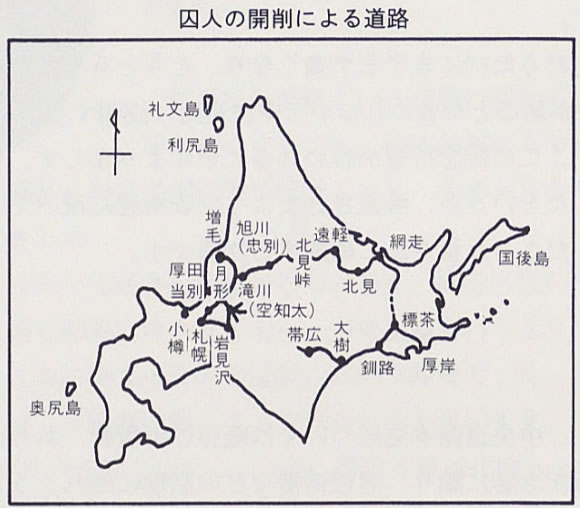

右図は、網走支庁管内総合開発期成会が平成4(1992)年に発行した『オホーツクへの道』に掲載された、囚人の開鑿による道内の主な道路を示した図だ。

同書解説によると、「囚人労働が大量に投入された上川(岩見沢・旭川間)・北見道路(旭川・網走間)など181里(約724km)に及ぶ」とある。

例示された「北見道路」が北見峠を含む道であるが、囚人労働による道路整備は全道的に実施されたことが分かる。

内地においても明治10年代頃は道路整備の極めて盛んな時期であり、有名な万世大路や清水国道なども同年代のものである。これらの道路においても、沿線の住民がなかなかに過酷な労働にあたった記録はあるが、そもそも沿線人口が皆無に近かった当時の北海道東部において、長大な幹線道路の開設に使役される労働力と見なされた国事犯をも含む囚人の扱いは、人権意識がそもそも今日とは異なっていたこともあって苛烈を極め、さらに医療や衛生の不足も悪条件となって、極めて多数の死者を生じた。結果、内外の批判が高まり、囚人の監外労働は廃止されたのであるが、その歴史的な転機となったのが、従事者の約2割にあたる200名以上の囚人が死亡したとされる中央道路の開削であり、その最大の難所が北見峠であった。

なお、刑務所としての知名度が高い網走刑務所は、この中央道路工事の目的から設置された「釧路集治監網走分監」から発足したものである。

「囚人のうめきと血に染まった死の道路」(山と溪谷社『北の分水嶺を歩く』)とまで書かれたこの中央道路が、北の大地の幹線として今日まで愛用される、そのための我々の心の禊でもあるかのように、今も旭川から網走までの沿線の各地には、北見峠にあるような慰霊碑や鎖塚と呼ばれる記念碑が点々と存在し、いつも飲み物や花が手向けられているのを見るのである。

……とまあ、普段の峠とも少し違った方面に“重い”歴史を背負った峠なのだが、当サイトの主題はもちろん、峠の歴史語りではない。

健全な廃道歩きのサイトです。

①

大正13(1924)年

|

|

|---|

②

昭和49(1974)年

|

|---|

③

地理院地図(現在)

|

|---|

北見峠は現在も活躍する現役の峠であるが、「昭和初期までは「囚人道路」の異称で広く知られていた」(前出『オホーツクへの道』より)という当時の道が、全線にわたってそのまま使われているわけではない。

峠の位置は変わらないが、その東側のルートは大きく変化している。

ここに北見峠の東側の道を描いた3世代の地形図を掲載した。(→)

①は、当地を描いた5万図では最も古い大正13(1924)年版だが、ここに描かれているぐねぐね道が、いわゆる“囚人道路”である。

この時代は内地の県道に準じる存在であったから、そのような表現がなされている。

②はだいぶ現代に近づいて昭和49(1974)年版であるが、現在は国道333号になっている新たな道路が整備され、従来の道は旧道として、いかにもか細く描かれている。

この時代の道路名の変遷はやや複雑だが、このあとまとめる年表的なものを見て貰うとして、とりあえずこの年代に囚人道路は旧道になったのである。

③は最新の地理院地図である。

②には描かれていた旧道の表記が消えている。(ただし道路に附属していた土崖の記号はそのままなので、意識して見れば旧道があったことが明白だ)

消えているということは廃道なのだと察せられるのであるが、実はこの旧道が地形図から消えたのはごく最近で、平成13(2001)年版までは②と同じように軽車道として表記されていた。消えたのは次の平成20年(2008)版からであるから、少なくとも地図表現上では、“ごく最近まで存在した道”だといえる。

| ◇ 北見峠を通る道路の名称と経路の変遷 ◇ 『北海道道路史』から作成

|

| 明治24(1891)年 | 多数の囚人を動員して峠区間の道路を開通。当時の文献には「北見道路」や「中央道路」の名称がある。

|

| 〃 28(1895)年 | 札幌〜網走間358.9kmが、北海道庁令によって国費支弁の「仮定県道中央線」に指定される。

|

| 〃 37(1904)年 | この前年に旭川〜名寄間の鉄道が開通したことで利用者が激減したことをうけ、地方費支弁の「県道旭川根室線」に降格。

|

| 〃 40(1907)年 | 再び国費支弁の「仮定県道中央線」(江差〜函館〜札幌〜旭川〜網走)に復する。

|

| 大正9(1920)年 | 北海道道路令により、内地の県道に相当する「地方費道旭川根室線」に指定される。

|

| 昭和7(1932)年 | 鉄道省石北線の中越〜白滝間が開業、峠の直下に当時道内最長であった全長4329mの石北トンネルが開通。峠の交通量は激減。

|

| 〃 27(1952)年 | 道路法により、「一級国道39号」(旭川〜網走)に指定される。

|

| 〃 35(1960)年 | 国道39号は同32年に開通した石北峠経由に変更され、北見峠は「県道遠軽上川線」および「開発道路遠軽上川線」となる。

|

| 〃 47(1972)年 | 同年11月7日に峠から奥白滝までの新道が完成し、切り替えられる。

|

| 〃 50(1975)年 | 「一般国道333号」(旭川〜網走)に指定される。

|

| 平成14(2002)年 | 「一般国道450号旭川紋別自動車道」の浮島IC〜白滝IC間が開通。峠の直下に全長4098mの北大雪トンネルが開通。

|

峠の道路の変遷は上記の通りである。

明治の開通以来、国道級と県道級のポストの間で何度か上り下りしているが、道東と道央を結ぶルートとしての重要性は、並行する鉄道や自動車専用道路の存在もあわせて健在だ。

そして言うまでもなく、今回私が探索するのは、昭和47(1972)年11月7日に旧道となった、本来の“囚人道路”である。

北海道に数多ある旧道廃道の中でも比較的に早い段階にこの峠へ興味を持ったのは、2018年5月27日にキュア梅盛氏が当サイトの掲示板に書き込まれた次の投稿がきっかけである。全文を掲載する。

投稿者名:キュア梅盛

Eメール:

タイトル:北見峠の旧道なんてどうですか?

URL:

北海道の上川地域の物件に「明治道」があります…国道333号線北見峠の旧道(厳密に言うと国道39号線旧道になります)です。

他の廃道系サイトにルポが上がっていますが、途中でリタイアしたもので完全踏破はまだ誰もいないみたいです…

ただ、建設時(網走刑務所の囚人を使って建設)に「300mに一人」の割合で死人が出ているので「幽霊が出る」という話も…

当サイト掲示板の書き込みno.10855より

「完全踏破はまだ誰もいない」という、安直な煽り文句に、私は弱い。

……昭和47年までは現役の国道や県道で、その後も平成13年版の地形図まで平然と描かれ続けていた旧道に、あの有名な清水国道の煽り文句と同じで完全踏破者がいないなどというのは可笑しいと思ったが、それでも興味を覚える理由としては十分過ぎたのである。

書き込みの中で、出没が懸念されるとした幽霊については、日中の探索なので怖くないとしても、個人的にヒグマとの遭遇が怖くはあったが、それを言ったら道内のどこも探索は出来ないので、いつものように備えられるだけは備えて挑戦することにした。

2023年10月27日、アタック決行!

囚人労働のイメージはない、今の北見峠道

2023/10/27 8:52 海抜857m

ここは北見峠の頂上にある休憩施設だ。

冒頭に紹介した慰霊碑は左のフレーム外だが、他に写真に写っている大きなトイレや、もとは売店だったらしい建物などが並んでいる。ただし売店は営業しておらず無人である。

旭川紋別自動車道の開通以降は、峠を越える車の大半がそちらを通るようになったので、現道も実質的には旧道に近い。

今日の探索のプランを確認しよう。

まず今は、現在地である峠の頂上に車を止め、探索の装備を持って自転車に乗り換えたところだ。

これからこの自転車で、旧道の入口まで現道を下る。

チェンジ後の画像は、現道と旧道が両方とも描かれているので、こちらを見ると計画が分かりやすいと思う。

重要なポイントとして、昭和47(1972)年に開通した現道の方が、旧道である“囚人道路”よりもだいぶ距離が長く、同じ区間をそれぞれ7.3kmと4.5kmで通り抜ける。それだけ旧道は急峻な道ということだろう。

首尾良く自転車で旧道の入口へ行ったら、あとは旧道経由でこの峠の頂上まで戻ってくる。これで一周である。

なお、自転車については旧道の入口付近に乗り捨てて、後から車で回収するつもりだ。

旧道の状況はあえて調べてこなかったが、例の掲示板の書き込みの内容を考えれば、さすがに自転車に乗ったままで走り果せるほど甘くはないだろう。

自転車は、峠から現道で下るところで大いに活躍して貰いたい。

8:53

だだっ広い駐車場に私のエクストレイル1台だけを残して、目の前の国道333号路上へ。

今一度装備に不足がないことを確認してから、遠軽・網走方向へ発進した。

今回の本題は旧道の探索だが、せっかくなので現道も軽く紹介しよう。私としても、旧道と同じ山にある現道を先に走ることで、地形の雰囲気やスケール感を予習したかった。なにせ土地鑑がまるでない。この場所がというよりも、北海道の山全般の経験値がまだまだ足りていない。現道からも経験値は稼げるはずだ。

峠を出て、まず目に飛び込んできたのは、酷い姿になった交通安全の看板だった。

穴あきパズルみたいになってしまっているが、「交通安全宣言の村」を宣言していた「白滝村」が既に存在していない。

かつて峠の北見側を広く占めていた白滝村は、平成17(2005)年に同じ湧別川流域にある丸瀬布町、生田原町、遠軽町と合併して新たな遠軽町の一部となった。

なお、看板の背後のこの写真の辺りに、旧道があったはずだが、やはり廃道になっているようで、少なくとも轍が付いている道は見当らなかった。

とはいえ、地形的には地図で見るとおり穏やかなので、今のところ、踏破が難しいようには見えない。

4.5kmという距離も、まあ、長すぎず短すぎず、適度な感じだ。

あと、これは単純に私の「確認忘れ」のミスであるが、せっかくなら出発したところにあったと思われる“旧道の出口”を、先に確認しておけば良かった。

地形図の平成13(2001)年版までは「軽車道」として描かれていた旧道だということで、当然探すまでもなく見つかるだろうという油断があって、確認を忘れてきた。

自転車に跨がって出発した場所が峠の頂上であったから、すぐに下り始めるのだと思いきや、最初は高原のような地形でアップダウンがほとんどなかった。

計算上、峠から麓までの平均勾配は4%ほどで、これは高速道路の山岳区間で用いられる程度の勾配だ。

もちろん、平均勾配よりも急なところもあるが、全体的にとても緩やかな峠道である。

8:56

ここは峠から700mほど進んだ地点だ。

ここまではほぼ平坦だったが、いよいよ下り坂が始まる感じ。

このいかにも北海道らしい緩やかな道幅と雄大なカーブの取り合わせは、まるでサーキットのようだ。

沿道の高い所に大きな擬木コンクリート製の看板が掲げられており、だいぶ色褪せていたが、「ゆっくり走ろう 北見峠しらかばロード」と書いてあった。

しらかばロードというのは、この道路の愛称だろうか。

あまり情報がなくてはっきりしないが、看板の古びた感じからして、昭和47(1972)年に開通した当時のものかもしれない。

なるほど、これは確かに見事な“しらかばロード”である。

白樺の純林を断ち割って、直線的な下り坂が見渡す限り延びているのは、とても爽快だ。

ただ、この辺りから旧道との距離が離れるので、現道の車窓から旧道がある地形をイメージするのは難しくなった。

そして、ここまでの観察の成果として、早くも言えることがあった。

それは、笹が物凄いということ。

峠を出て以来、常に沿道の地肌の代わりに、こんもりと背丈よりも高い笹藪が続いている。

……もしかして、先行者の完全踏破を難しくしてきた理由は、この笹藪だろうか……。

だとすると、これは確かに大変かもな……、本当に凄い笹藪だ。

9:03

標高750m附近で地形が変わった。

大斜面と遠望の急展開である。眼下に出現した高らかな高架道路は、旭川紋別自動車道。

我が峠道も変化した。静かな白樺の森から出で、湧別川の源流が作り出す斜面を贅沢に使いながら、ときおりカーブ橋を交えつつ、勾配一定・進路不定の方針で、雄大なパノラマの中を快走する。

この現道、昭和40年代の生まれらしからぬ現代的道路と評せるが、作られた当時は、旧道時代に一度手にした「一級国道39号」の金看板を石北峠に奪われ、一介の「道道」に降りていた。

にもかかわらず、これだけの新道が整備されたということは、北海道独自の開発道路という制度によって、道道でも直轄国道並の手厚い国庫負担を受けることが出来た事情はあるとしても、北海道の“中央道路”としての歴史を持つ北見峠を“現代の道路”として永く存続させたいという強力な意志が存在したことも間違いがないだろう。

そして、新たな峠道の登場は、北見峠の名前に強く接着されたイメージという、ある種の呪縛からの脱却を助けることになった。

追悼や感謝を忘れないように慰霊碑を峠に立てたのも、忘れうるだけの道になったからだと思う。

9:10

ほんの数分前は見下ろしていた高架道路の下を潜る。

峠から5kmを超え、景色はすっかり谷の中へ。私の折り返し地点も、そろそろである。

自転車乗りならば全員が共感してくれると思うが、晴れた秋の日のダウンヒルは最高に気持ちが良い。

ただ今回は、下った分を全て廃道で登り返さなければならないという、特別な“呪縛”を自ら背負ってきた恨みがある。

ちょうど高架下の位置に「奥白滝スノーシェルター」の銘板を掲げたシェルターがあった。

だから実際は「スノー」じゃなくて「落下物シェルター」なんじゃないかと思ったが、シェルターの完成は平成5(1993)年で、「湧泉橋」の竣工が平成7(1995)年なので、工事期間も考えればたぶんそういうことだと思う。

これ、読者さんのコメントで、上にある自専道からロータリーで除雪した時に吹き飛ばした雪を受け止めるためのシェルターだと聞いて、納得した。なるほど、それだと確かにスノーシェルターで間違いない。

9:11

平成生まれの高速道路を潜った後は、今度は控え目な高さに架かる、昭和7年生まれの石北本線を潜る。

今度もシェルターがあり、これは「奥白滝覆道」と名付けられている。昭和32(1957)年竣工。

同じく本線の格付けにあった「名寄本線」という競合を最終的に廃止へと追いやった「石北本線」だが、今ではこちらも道路に圧されまくって本線らしからぬ運行本数になっている。さらに、集落と共に近年は駅も減りまくっており、今いる上川駅〜白滝駅間は5つの駅が廃止された結果、日本の在来線では最も駅間が長い区間(37.7km)になった。

だから、線路はあっても、なかなか走っている列車を見ることはない。

石北本線を潜って間もなくの地点。

標高は550mになり、峠から7.3kmで約300mの高さを手放した。

周りの峰から集まってきた谷が、この辺りから断続的な谷底平野を持つ水量豊富な流れ「湧別川」となり、その地形の緩みの中には、かつては奥白滝の集落や、同名の駅があった。

地形的には、ここから山の麓というべきであろうが、まだまだ集落からは程遠い、寂しいこの場所が……。

9:12 《現在地》 海抜550m

旧道“囚人道路”の入口だ。

役目を一つとする新旧道の関係性を如実に物語る、極めて鋭角な三叉路であった。

私が麓まで降りてきたことを誰にも目撃されないまま、自転車を折り返し、曰く深き旧道へ進路を向けた。

次回、突入。

鉄路の威風なお止まず

2023/10/27 9:12 海抜540m

峠にあれだけ立派な慰霊碑があったくらいだから、こちらの旧道入口にも何かの案内板くらいはあるかもと思っていたが、特にそういうものは見当らない。

ここに来るのは間違いなく初めてだが、とても見慣れた感じが凄くする、私の写真フォルダにもう500個くらいありそうな、無言の旧峠道の入口であった。

というわけで、ここからいよいよ本番の旧道探索なので、もう一度地図でターゲットをよく確認する。

これは旧道現役当時の大正13(1924)年版地形図だが、ここから峠までの途中3ヶ所に水準点が描かれている。

ここから峠までの沿道にある文字情報はこの水準点だけで、あとは序盤に橋が1ヶ所描かれているだけの“無口な”ぐねぐね道である。

水準点は、1つめがこのすぐ先にあって標高540.11m、2つめは約2km先で721.66m、3つめは約4km先で832.09mを表示している。

国が全国の主要な道路の沿線おおよそ2kmごとに水準点を設置し、全国的な標高の基準網である一等水準網を完成させたのは、大正2(1913)年である。

北海道の“中央道路”たる北見峠は当然、水準点設置の対象となった。

その後、道路が切り替えられた後、水準点も現道沿いに再設定されたが、もとは地面に深く埋められた石標であるから、旧道沿いに古い(明治の)水準点が残されている可能性がある。

地図から大体の在処は分かっているので、意識して探しながら進んでみよう。

早速、1つ目がこの辺りに……

9:14 《現在地》

古い水準点は見つからぬまま、入口から100mほどで、砂利が敷かれた広い空地にぶつかった。

正体ははっきりしないが、山から切り出した木材を一時貯留する土場っぽい。

草生していないところを見るに、最近も使われているようだ。

ちなみに、現道はまだすぐ隣の同一平面上にある。

土場らしきスペースの出口側へ行くと……

分岐あり!

そして、最新の地理院地図では、この分岐以降の旧道の表記が削除されている。

今も地図に描かれている道は、沢沿いを低く進む右の林道で、地図にない左の道こそが、目指すべき旧道だ。

迷わず左を選択し、峠へと連なる長い登り坂の入口に取付いた。

少し悩んだが、ここに自転車を置いていくことに決めた。

この先の旧道は、完全踏破が難しいという事前情報があるうえ、先ほど現道から目にした笹藪の感じからしても、4km以上も自転車で走破出来ると考えるほど私は楽天家ではない。

なので、道が悪くなる前のこの地点から、潔く歩いていくことにした。

残した自転車は後で車で回収するので、車が入りにくい狭い道に入りたくなかったというのも、ここに自転車を置いた大きな理由だ。

こんなお利口な考えができるオブローダーが、なぜ廃道へ行くのだろうか…。

9:15 歩きになって、出発!

森の中で最弱の歩行者となるこの瞬間から、私の中でのヒグマ警戒レベルが一気に上がり、命綱である熊避けスプレーは当然ながら、熊避け鈴+熊避けブザー+ラジオの三重予防音を使っていく。

道内ではこれまで全て単独探索を行っている私だが、今のところこれらの装備を貫通して襲撃されていないことが、行動の拠り所になっている。

あとは、今日に運が尽きないことを願うばかり。

常に周囲への緊張を解けないのが残念だが、晴れた晩秋の山道の風景は、早くも良い雰囲気だ。

そして、意外だとも思わなかったので書き忘れたが、旧道は入口から一車線の未舗装路である。ここも当然未舗装だ。

昭和27年から35年までの8年間は一級国道39号の座にあった道でも、これである。当時の道路整備水準の厳しさが窺える。

このまま良い雰囲気の旧道がずっと続いていそうな気配を醸し出していたのだが……、

ここには峠へ登る前に“超えねばならぬもの”があることを忘れてはいけなかった。

入口から350m(分岐から200m)くらい進むと、それまで1車線分でしかなかった道幅が、急にゆったりとした余裕を見せた。

広くなった坂道を仰ぎ見る向こうには、もしも“平場”に王様がいたらこんな感じであろうという、圧倒的平場の気配……!

9:21 《現在地》 海抜560m

旧道は石北本線に断たれていた!

石北本線のアイデンティティともいえる北見峠越えだ。

いくら衰えたとは言われても、やはり本線を名乗る風格、幾百キロも連なる幹線の頼もしさがあった。

廃道となった旧道を完全に切断し、その踏切を撤去してしまうだけの力が、あった。

このように最初に線路を跨がねば旧道へ取り付けない展開を予想しないではなかったが、山の風景を一刀両断とする勢いのままに旧道をも断つ、その言い尽くせぬ見栄えは想像以上だった!

正直、胸がすくものがあった。 ←道路が好きなはずなのに不思議だね。マゾかな? いや、線路も同じくらい好きだからね。

それはともかく、ここまでの旧道が地形図から消されている割に綺麗に維持されていたのは、おそらく、この地点から保線車輌が軌道上に入線するなどの作業が行われているためではないかと思う。

単に踏切を撤去した跡ではない、砂利が敷かれて整えられた現場の広さが、鉄道側の作業スペースとして維持されていることを物語っていた。

道が断たれた向こう側の斜面の縁に、ガードロープ支柱の連なりが藪に埋れかかっているのが見えた。

もうこの段階で、最後の轍が刻まれてから久しい廃道であることが察せられた。

踏切が残されていないというのは、車道としては死刑宣告そのものだ。

一応峠側から降りて来ても辿り着ける場所だろうが、踏切が撤去された後でそんなことをした人はまずいないだろう。峠まではまだ4kmもある。

……この先の廃道の状態は、地図の印象以上に、悪いかもしれない。

ここにあった踏切には、名称があったはずだ。

どなたかご存知ではないだろうか。是非知りたい。

現状跡形もないとはいえ、北見峠旧道の重要な構造物の一つである。

踏切は、昭和7(1932)年の石北線開業から昭和47年の旧道化までは確実に存在し、おそらくはその後もしばらく存続していたと思われる。

地形図から旧道の表記が消えたのは平成20年版で、直前の平成13年版には描かれていたので、この間に廃止されたのだろうか。地図への反映が遅れただけかも知れないが。

踏切が撤去され、かつ代替の通路が作られなかったことで、“囚人道路”という有名な歴史を持つ旧道は、完全に廃道として捨てれることになったといえる。

これから私が無理矢理に通ったとしても、公式には廃道であるという事実の重みは変わらないはず。

屈強な廃道でありながら制度的には現役の国道なんて道も世の中にはあるが、ここから先はきっと正真正銘混じりっけなしの廃道だろう。

9:22

これは間違いなく、自転車を持ち込まなくて正解だ。

踏切跡の先は案の定の廃道であったが、その路上に林立している樹木の太さが、一朝一夕ではないことを物語っていた。

おそらく線路沿いの見通しを良くする目的から伐採されているが、ここを離れればそれもなくなるだろう。

踏切跡を振り返った。

狭苦しい。

ここを陸続と自動車が通過していた風景というのは、ちょっと想像が難しい。

踏切があるということ自体が大きな悪条件だが、特に峠側の線形は救いようがないほど悪い。

間違いなくトレーラーのような車は通過できないだろう。

明治に生まれた当初であれば、“中央道路”たる十分な規格であったのかもしれないが、自動車社会における交通動脈線とは到底なり得なかったことが分かる。

威風堂々たる鉄路との共演を断られた旧道は、独り寂しく、クマたちの棲む森へ……。