万世大路に架かる烏川橋を出発して2時間と5分。

合同調査隊一行の8名は、一人の脱落者もなく、工事用軌道の最高所である「新明通」と思われる、巨大な切り通しに達した。

一同みな歓声を上げる。

私も然り。

眼前に広がった、想像を大きく超える巨大な掘り割りの姿に、国家プロジェクトとして改良された万世大路の偉大さを見た。

われわれは、すぐに掘り割りの奥へは進まず、まずはいま登ってきた烏川の谷を見下ろせる掘り割りの入口に集まった。

そして、後続の全員が揃い、労をねぎらい合い喜びを分かち、息を整えてから、いよいよ、その奥へと、最大限に勿体ぶるようにして、ゆっくりと進み出たのである。

山の突端を長さ100メートル,深さ6メートルも切り割って,約50メートルも深い谷の真上まで来た。

『栗子峠に見る道づくりの歴史』より引用。

掘り割りの烏川側の入口の姿。

こちらは東向きの斜面であり、掘り割りの中では最も植生が茂っている。

しかしそれでも容易に歩ける程度で、数歩歩くとすぐに前方の視界は開けることになる。

これは、いま登ってきた烏川谷の姿。

右側の稜線をしばらく行った先に掘られているのが、万世大路で最も美しい景色と評判の二ツ小屋隧道だ。

この「新明通」は、国土地理院の2万5千分の1地形図(最新版)にも、「821m」という標高が記されており、地名こそ空白だが、確かに一つの“地点”として認識されていることがうかがえる。

ちなみに、万世大路や旧国道が峠を隧道で超えている標高は約880mで、ここと大して変わらないものである。

工事用軌道と言う脇役が、本来の峠とほぼ同じ高さまで上り詰めてやっと資材を運搬していたというのは、なにか矛盾めいたものを感じる。

掘り割りから栗子峠方向(北側)を見上げると、どっしりとした山体が有無を言わせず立ちはだかっており、先を見通すことは出来ない。

この山は、山頂こそ県境のやや福島寄りであるが、地形的には奥羽山脈の主稜線の一座である。

地形図にも名前の記載がないが、『基準点成果等閲覧サービス』によれば、鎌沢山という名前が記載されており、山頂には4等三角点が設置されているようだ。

なお、これに拠れば山頂の標高は1024mある。

山頂と切り通しとの直線距離は700mほどしかないので、その山容はかなり険しいのだろう。

確かに記録の通り、その長さは100mはあると思う。

深さも、6m以上ありそうだ。

掘り割りの中心付近は、その両側の入口よりも1m以上盛り上がっているように見える。

おそらくこれは、長年の堆積によってこうなってしまったのだろう。

しかしそれでも、まだ十分に、掘り割りとしての機能を有している。

十分すぎるほどだ!

一同は、ここを一列になって、鎌沢側へと歩いた。

万感の思いを胸に、歩いた。

上空数千メートルから撮影された栗子山塊の航空写真。

(撮影は国土地理院によるもの。元画像はこちらから『国土画像情報(カラー空中写真)閲覧機能(試作版)』)

そこには、くっきりと傷跡のような掘り割りの姿が映っている。

周囲には一切人工的な物が写っていない山中にあって、異様な佇まいだ。

我々が、文献からは正確な位置を知り得ず、地図にも記載の無かった「新明通」を特定することが出来た一番大きな理由は、この航空写真の存在であった。

掘り割りの底から見上げる北側斜面。

周囲は風の強い稜線上だけあって、あまり大きく生長した木のないなか、目立つのは数本の松。

冬枯れの広葉樹の中で、常緑樹の松は一際目立っていた。

不思議なのは、この峠の掘り割りの両脇に数本の松が生えている以外には、登ってくる途中を含め、全くと言っていいほど松を見ていないと言うことだ。

この不思議について、信夫山氏は現地でこう分析している。

「掘り割りの崩壊を防ぐために、大きく根を張る松を植えたのではないか。」と。

なるほどありそうな話だ。

また、全国の様々な古峠に松は植えられている。

それらでは、目印としての意味合いが大きかったようだ。

だが、こと この掘り割りについては、どちらの説も当てはまらないような気がする。

この峠は、もとより長く使うつもりなど無かった峠なのだ。

そのことは、『栗子峠に見る道づくりの歴史』のなかにも

そのことは、『栗子峠に見る道づくりの歴史』のなかにも 線路敷設工事は明通(あけとおし)山に突き当たり,山の谷間を通れるものと思ったが,谷間は無く,結局山の峰に出るほかないと (以下略)

などとあることからも、明らかである。

この掘り割りは、元もと予定されていたものではなく、(現代からは考えにくいことではあるが)半ば行き当たりばったり的に掘られているのだ。

ならば、不自然に掘り割りの両側にだけ生えているこの松は何だというのだろうか?(樹齢を考えるとやはり昭和の初期に植えられているという気もするが…。)

あるいは単に、偶然の産物なのだろうか?

もう一つ考えられることがある。

それは、実はこの峠は工事軌道が初めて越えたわけではなく、元もと存在していたのではないかという考え方だ。

私の記憶が確かならば、以前読んだ何らかの本に(今必死でこの本を探しています…)栗子峠の誕生に関する話として、当地より10kmほど南よりの板谷峠が羽州街道の本道であった江戸時代、一種の抜け道として栗子山塊を抜ける道が存在した と言うようなことが書かれていたように思うのだ。

う〜ん、この情報ソースがはっきりすれば、結構有力な可能性になると思うのだが…。

既にあった峠に重ねて工事軌道を引いたという話はどこにも出てこないが、しかし、明治時代には廃れていただろう抜け道の峠を、昭和初期の工事関係者達の多くは気にしていなかったという可能性もある。

はたして、この山中には工事軌道よりもさらに古い道が存在していたのだろうか?

ときの山形県令三島通庸が全精力を傾けて築き上げた万世大路よりも、さらに由緒の深いまぼろしの栗子峠の存在の可能性がある。

そしてこの、僅か数年だけしか利用されず藪に帰した工事用軌道の『新明通』は、最古の栗子峠の半世紀ぶりに復活した姿だったかも知れないのだ。

いまは、土塊の構造物より他には何も残さぬ山中の凹みは、我々に何を伝えようとしているのか。

公開後、早速読者様から、私が何処かで読んだ情報とぴったり符合する記載を発見したと、連絡があった。

板谷峠の裏街道(米沢藩通行禁止の秘線)は,赤浜,明神峠,二つ小屋という経路で栗子山塊を越えています。

明治7年から8年にかけて中野新道を計画する際にこの道の踏査が行われております。

『栗子峠に見る道づくりの歴史』より引用。

また、

明治8年3月に行われた、万世大路(初代)の第4回目のルート踏査検討に対する説明文として、「落合沢,明き通し山,鳥川辺の山

を谷を踏破し,二つ小屋を越えて帰る」と言う記載あり。

『福島県直轄国道改修史』より引用。

下の引用に出てくる「明き通し山」と言う地名は、私が切り通しの名称だと思っていた「新明通」というのが、実はもとよりあった明き通しという地名に因るものであったことを教えてくれる。

また、上の引用にはそのものずばり、「裏街道(米沢藩通行禁止の秘線)」という表現があり、これは私が読んだ部分で間違いないと思う。

この文の後に出てくる「明神峠」というのが、後の新明通そのものであるか、あるいはかなり近い位置に設けられた可能性は、現地の地形はさしたるルート設計の自由度を与えないと思われることからも、高いだろう。

どうやら、工事用軌道の道は必ずしも、全くの無から拓かれたものではなかったようである。

2006.1.22追記 佐渡2号様(新潟県)、情報ありがとうございました。

9:22

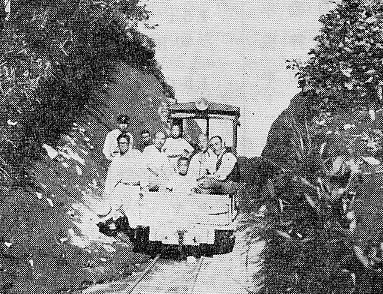

掘り割りの中でも一番景色の良い、中央のやや鎌沢よりに集合しつつある合調隊の面々。

日影になることが多い掘り割りの底には、殆ど植物も生えていない。

もっとも、雑草が生えられない最大の原因は日影の問題ではなく、掘り割りの底には余りにもぶ厚く落ち葉が堆積していることにあるかも知れない。

標高が高く、深い掘り割りの底のこの場所では、あまり落ち葉が分解されず、元々の土壌はかなり酸欠状態にあることが想像できる。

ある意味、峠にとって最も良好な「無人保存状態」と言えるだろう。

これが、『新明通』の全容である。

国鉄奥羽本線の板谷駅から約5km(ただしこの距離は九十九折りを考慮しない)の上りの果てに、ガソリン機動のトロッコ列車は、この峠に立った。

しかし、ガソリントロッコが入れたのはここまでで、我々が登ってきた烏川側の道はあまりに険しかったため、人力トロッコに乗せ替えて現場へと運んでいたのだ。

載せ替え用の施設やスペースも有ったはずだが、現在は何一つ残ってはいない。

約70年の時を経て、男達は再びこの地を踏みしめたのだった。

さすが今回、ここまでトロッコ列車を持ってくることは出来なかったが、写っているメンツの笑顔では負けてはいない。

70年で、いささか傾斜の緩くなった掘り割りの底に、この年最高の笑顔が、咲き乱れた!(男どもの笑顔だ!)

(顔ばれしちゃうとまずいと思って、少しだけ加工したけど、顔出しオッケイな人はメールしてくださいね…。)

ちょうどその時、掘り割りの底に遅い朝日が差し込んできた。

何もかもがベストタイミング!

まさに、我々は祝福されているかのような、天にも昇る心地よさを味わっていた。

…まだ、残り半分以上の行程があると言うことさえ、忘れてしまいそうなほどに。

一同はここで存分に歓談し、今回の探索の最大の目的であるところの『新明通』を発見・特定できた事を、喜び合った。

当初は謎だけが満ちた存在だった工事用軌道のうち、すでにここまでで 逆落とし

と 新明通

の正体を掴み、実態をほぼ把握することが出来た。

残るは、 17段のヘアピンカーブ

である。

鉄道が17段のヘアピンカーブなどというものに頼って高度を稼ぐというのは、まさしく暴挙。

そして、その真実の姿は、もう遠くない場所にあった。

掘り割りを、鎌沢側に一歩踏み出せばもうそこは、一番上のヘアピンカーブの始まりだったのだから。

各々、掘り割りとの別れを惜しみつつも、一人また一人と、この場所を離れ始める。

いま、峠を越えた!

切り通しの先は、笹藪がなだらかな斜面に一面広がっていた。

軌道跡はその中にも鮮明に道なりとして残っており 、気持ちよく歩くことが出来そうだ。

木々の向こうには広々とした空が広がり、その下には日をうけて白っぽく輝く山並みが続いていた。

その一角に、人工的な建物が見え、一際白く光を反射していた。

あれは、スキー場のゲレンデらしい。

板谷の盆地や、その背後に控える吾妻山地の山並みが見えていた。

この時、初めて私は実感した気がする。

ああ、本当に峠に立ったんだな。

そのことは、『栗子峠に見る道づくりの歴史』のなかにも

そのことは、『栗子峠に見る道づくりの歴史』のなかにも