2年ぶりのトロッコ谷で、探索の外濠を埋めていく。

2014/12/27 9:54

おそらくもう来ることはないと思っていたトロッコ谷へと約2年ぶりに“還って”きた私は、肝心の“隧道擬定エリア”がある上流へ向かわずに、反対方向へ歩き出した。

とはいえ、これは盛大な勘違いによる誤りというわけではなく、目的があってのこと。

本格的な隧道探しを行う前に、その前提条件を糾しておこうと考えた故の行動だった。

少しの間、お付き合いください。

写真は、下流方向へ歩いている最中に撮影した、トロッコ谷の相変わらずの威容。

まるで人工的に岩盤を切り開いて、平坦な道をこしらえたかのような底の平たいV字谷が、小刻みに蛇行しながら続いている。

小さな滝や急流が稀にあるほかは、ほとんどがこんな風景である。

そしてときおり、2年前の発見が決して幻ではなかったとばかりに、"木製橋脚を挿していたであろう孔"が再発見された。

この散見される河床の孔を最大の根拠として、私は「この谷底そのものが軌道跡であるという説」を採っている。

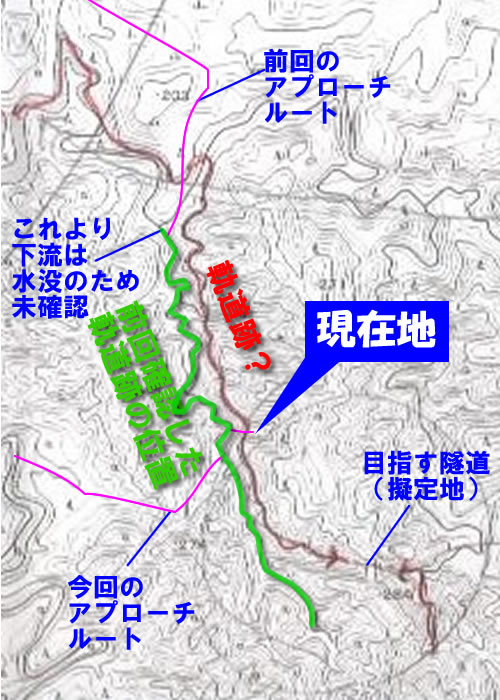

9:56 《現在地》

最初にトロッコ谷の本流に降り立った地点から、谷を下流へ150mほど進んだ地点で、微かに見覚えのある支流の合流地点が現れた。

右の写真は、その支流の入口を撮影したものだ。

私が隧道擬定地点へ向かわず、先に下流へ進んで来たのは、この支流を"確かめる"為である。

では、何を確かめたいかといえば、以下の二つの事を確かめたい。

一つは、この支流の奥が隧道では無いことの確認だ。

今回、新たな情報により隧道擬定地が示されたわけだが、その場所というのは、これまでのレポートでも紹介した通り、一旦は私自身が「ない」と判定した場所であった。

これは私にとっては衝撃的な事であり、自身のヌコほどはあるプライドから、素直に「そうですか。見逃してました」とは言いたくない気持ちがあった。

もしかしたら与えられた隧道擬定地の情報には誤りがあって、比較的近くにあるこの支流の奥こそが隧道かも知れないという推測が存在し、それを確かめるためにここへやって来たのである。

ちなみに、見ての通りこの谷の入口は狭い急流で、いかにも「なさそう」であり、前回はほんの10mほど先(最初の急流の上)までしか覗いていない。

だが、「なさそう」の度合いで言えば、私にとっては。今回擬定地とされた谷も大差ない。

そして、この支流で確かめたい事の二つめは……、左図を見て頂きたい。

既に何度も述べた通り、私は軌道跡は谷底に存在したと考えているのだが、第三の証言者よりお送り頂いた地図には、そのようには描かれてはいなかった。

谷底ではなく、右岸のやや高い位置に赤い線で軌道跡が描かれている。

だが、これについては否定的な考えである。

そもそもこの地図の記載内容のうち、少なくともトロッコ谷の内部については、地図を提供してくださったご本人の探索による記述ではない、伝聞ないし推定で描かれたものである。

その正確性を疑わせる事実として、前回の探索ではアプローチの途中で(この地図に描かれた)軌道跡を横断しているはずだが、そのような場面は全く見あたらなかったのである。

とはいえ、私のこの考えも確実なものとは言えない。見落としはあり得る。

そのため、今回の探索では、適当なところでトロッコ谷の右岸によじ登って、本当に軌道跡がそこに存在しないことを確かめる必要があると考えていた。

そして、その好適地と目されたのが、険しいV字谷に存在する数少ない綻びである支流の一つで、右岸に分け入ることが出来そうな現在地附近だったのである。

以上のような二つのことを確かめるために分け入った寄り道の支流探索の模様を紹介しよう。

合流地点から始まっているウォータースライダーの如き急流を、四つん這いになって頑張って上りきると、その先に待ち受けているのが、この写真の場面だ。

膨大な量の倒木が折り重なりながら谷を堰き止め、いわゆるビーバーダム状態になっている。

水は溜まっていないが、もう何十年も決潰していなさそうな、巨大な障害物である。

前回の帰路でもここまでは来ているが(レポートはしていない)、ここで「脈なし」と判断して引き返している。

今回は、この先へ進んでみよう。

10:07 《現在地》

合流地点から10分ほど掛かって100mくらい進んで来た。この支流は非常に急勾配であるため、既に本流の河床からは30m以上高い位置に達していると思われる。

写真は、本流方向を振り返って撮影している。

これはもう、結論を出しても良いだろう。

この支流に、軌道跡は存在しない。

探し求めている隧道はないし、頂いた地図ではこの辺りの山腹を横断しているように描かれている路盤もない。

そもそも、路盤の存在を許すような地形ではないと感じる。斜面がどこもかしこも急すぎる。緩やかなのは谷底だけだ。さらに尾根の近くまで登れば緩やかな場所もあるかもしれないが、軌道がそこまで登っているとは考えにくいし、そんなに上るならば“全長500m”と証言されるような長大隧道と矛盾する。

徒花に終わった支流探索だが、着実に探索の外濠は埋まりつつある。

また数分かけて支流から本流へ戻り、今度は一路上流方向へ進み始める。

2年前よりもカメラが上等になったお陰で、より鮮やかな写真を残せるのは嬉しい限りだ。

本日最初にトロッコ谷へ降りてきた地点も過ぎて、さらに上流へと入ってきた。

谷の風景には2年前と変わった様子は見られない。

渓流釣りを楽しめそうな規模の谷ではないので、滅多に人も入らないのだろう。

左右の写真は、そんな原始の風景を色濃く感じさせる谷に刻まれ、或いは置き去られた、かつて人が出入りしていた証しの物々である。

左は、本流に谷底にときおり現れる橋脚固定用と目される孔。

右は、陶管の残骸と思しき陶製の破片である。河床の路盤が水流を横断するのに用いていた物と推測する。

こういうものはあるのに、現代的なゴミ(空き缶とか)は皆無である。

余りないとかではなく、全く見ないのが房総ならではだと思う。森吉の“神の谷”とかでもゴミは見たからな…笑。

10:28 《現在地》

さて、やって参りました皆さま。

疑惑と因縁の“隧道支谷”入口。

前回探索の感想コメントでは多くの読者諸兄がこの谷が怪しいと述べ、その後の回では実際にこの谷に隧道を描いた地図が登場してしまうという、これを書いている私の気持ちの上では、ある意味で自身の探索眼が節穴か否かを試験するリトマス紙のようになってしまっている、この谷へ。

隧道は、もちろんあって欲しい。

あっては欲しいけれど……。

なお、谷が分かれる真ん中の岩盤に、やはり橋脚を埋め込んでいたと思われる小さな円い凹みがあった。

これは2年前にも見つけていたが、紹介してはいなかったと思う。

2年前は、これを見た後で右の本流へ進み、そこでもいくつかの橋脚孔を見つけたが、ここから300mほど先で多数の炭焼き窯の跡が残る広い場所に達した。そしてその先に道がなかったことから、そこを軌道の終点と判断した。

その後の帰路では、この支谷も簡単に調査しているが(レポートはしていない)、軌道が入っていたという痕跡は発見されず、もちろん隧道も見つかっていないのだが…。

それでは、今回の再訪が無事に報われ、それと同時に、

2年前の見落としが確定されるような展開があるのかどうか、

再調査をはじめよう。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

いよいよ、因縁の“隧道支谷”の再調査!

入口から見えていて、谷への侵入を物理的にも精神的にも阻止せんとする、大量の崩落土砂と倒木類。

今回もまずはこれが行く手に立ちはだかった。

印象として、2年前と特に変わったところは無いと思う。

なお、自身のちっぽけな名誉のために書いておくと、前回の探索でも私はここは越えている。

往路では引き返したが、レポートしていない帰路ではこれを乗り越え、この先も見た上で撤退の判断をしている。

故に、これを跨ぐのは2度目である。

冒頭の崩壊地を越えると、ご覧のような狭い回廊状の谷となる。

幅を計ってはいないが本当に狭く、仮に谷底にレールをそのまま敷いたとしたら(さすがにそれはないだろうが)、車体が両岸に接触するだろうというくらいだ。

そのうえ、両岸とも僅かに落ち葉が載っている程度の一枚岩スラブで、谷そのものの勾配も強いことから、圧迫感がもの凄い。

2年前の私も、これを見たことでだいぶ「ない」方に心が傾いたのであったし、今回の私も、やはり同じ感想を持った。

いわゆる半信半疑というやつだが、“三信七疑”と言った方がしっくりくるだろう。

だが、ここで一つ新たな発見があった。

それは…

←これ。

……岩盤にある、小さな凹み。

ただし、人工物であるか否かは、判断不能。

仮にそうであるならば、この谷に軌道が入っていた証拠になるのだが…!

なお、これは前回の探索では見落としていたものではあるが、もし見つけていたとしても多分、最終的な判断に変化は無かったと思う。

なぜなら、この少し先にある“前回の撤退地点”は、この程度の発見を無視してしまえるほどに「ない」っぽいから。

10:34 《現在地》

きた。

忘れもしない、2年前の撤退地点だ。

2年前の帰路での調査は、入口から7〜80m入ったこの地点までは来ていた。

だが、入口から一切の軌道痕跡を見つけないままで迎えたこの段差を前にして、私の中の“半信半疑”の“疑”が満タンになってしまい、引き返す事にしたのであった。

この撤退判断が速すぎか否かはまだ判断が出来ないが、仮にこの奥に隧道があるとしたら、最初の証言者の古老は、猟銃などの装備を持った状態で、ここを越えたことになる。

大量の倒木が本来の地形を分かりにくくしているが、もともとここに小さな滝があったのは間違いないし、常識的には、これまで谷底近くにあった軌道が、この先へと進んでいるようには思えない。

しかし、今回はこれも越えてみる。

さて、ここからが完全な未知領域。

倒木の天然ダムをよじ登ると、その先には、

砂防ダムの先にありがちな、堆積土砂の平らな河床があった。

万が一を期待していた隧道こそ現れはしなかったが、

これでまた少しは楽に進めるかな――

――と思いきや、

またもビーバーダム的障害物が…。

……もちろん、これも越える。

こう粛々と進みながらも、内心はいよいよ、“一信九疑”くらいになってきたぜ……。

再度、倒木の山を乗り越えると、再びの回廊状の谷。

しかも、先は更に谷は狭くなり、いよいよどうにもならない感じが漂い始めている。

が、

が〜!!

これはやべえ!!!

なぜ、陶管の欠片がここにもあるのだ!! こいつは、前回も今回も本流沿いの軌道跡でのみ見つかっているアイテムだ。それがここにもあるって事は………まさか。

まさか本当に……?!

……す、少なくとも、過去にこれより上流へと人が立ち入ったことは、間違いない。

← さらに、そのすぐ近くではこんなものも発見された。

河床の礫の一つに、間違いなく人工のものと思しき、直径3cm大の真円の孔が空いていた。

こいつの本当の正体は分からないが、私の中での正体は、もう決まっていた。

こいつはきっと、削岩機のロッドが貫いた孔に違いない!

削岩機→隧道という、極めてシンプルな連想である。

さらに!

軌道跡の痕跡であるとの疑いが極めて高い“例の物”までもが現れた。

本流沿いでは無数に見た、橋脚孔だ!!

こいつが遂に、支谷に入って150mは進んだこの地点に、出現したのである!

…ぐぬぬ。

どうやら私の前回の探索では、盛大に敵前逃亡をやらかしていたようだ。

結局は、節穴さんの登場というオチである。

それでも、嬉しかった!(笑)

もとより、自分一人のチカラでは一生気付かなそうな軌道跡だったのだし、

途中で頼った人の数が少し増えたくらい、どうということはない。

重要なのは、最終的に解き明かせたかどうかである。

そして今の私は、過去のどの時点よりも目指す隧道へ近付いている気がしていた!

行く手に立ちはだかる地形は、相も変わらず軌道跡の存在を感じさせないが、

この谷の(或いは千葉の)林鉄に常識は通用しない!!

――ということは、2年前にもだいぶ思い知っている。

その延長線上であればこそ、こんな展開もありうるのだと、そう思いたい。

これまでに輪をかけて強烈な、谷を塞ぎ尽くした倒木の山!

しかも、その向こうに垣間見える谷筋は、いよいよ水のない滝のように見える。

或いはここが、人が徒手空拳で上り詰めれる谷の終わりなのか?!

これには思わず目を剥く。精神にまで亀裂が入りかねない展開。

ここまで期待させて、でも結局見つかりませんでした。途中で見た物の正体も分かりませんでした。

そんなオチが、果たして許されるのか?

閉塞でも良い。

せめて、せめて隧道があった痕跡を見せてくれッ!

心よりそう願いながら、まださほど古くなさそうな大量の倒木を、よじ登った。

そして、雑然たる堰の向こう側に、この谷で本当に最後の地平と思われる、ごく小さな空間が見えだした。

あ…

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|