国道237号は旭川市と浦河町を結ぶ総延長約260km(実延長約161km)の一般国道だ。石狩山地と夕張山地に挟まれた富良野盆地を南北に貫いて、太平洋岸と内陸部を結ぶ重要な路線だが、この国道の旧道には特異な経歴を有する1本のトンネルが存在した。

既に“表題”でネタバレしているが、鉄道旧線跡から道路に転用され、その後に国道となるも今はまた廃道となって眠っている、そんな“廃道兼廃線跡”という稀有な経歴である。

オブローダー的には一粒で二度美味しい?…ような存在であるが、私がその存在を知ったのは、北海道で最初の探索を企てるよりもずいぶん前のことだ。平成14(2002)年に発売された廃線ファンのバイブル的シリーズ作『鉄道廃線跡を歩く(9)』に、「根室本線旧線」として旧線跡がレポートされていたのを読んだときである。

旧線となった経緯については次のように紹介されていた。

下金山〜金山間の廃線跡は古く、昭和5(1930)年11月に落石による防災対策と曲線緩和を目的にした新線付替えによって生じた(中略)金山駅がある下富良野〜鹿越間の開業は、明治33(1900)年12月2日で、十勝線として開業した旭川〜美瑛間が富良野線として分離した根室本線においては、最も古く開業した区間ということになる。

『鉄道廃線跡を歩く(9)』より

この区間は、はじめ北海道庁が管轄する北海道官設鉄道十勝線として明治33年12月に開業したが、同38年4月に逓信省鉄道作業局(後の鉄道省)が管轄する官設鉄道十勝線へ編入され、明治42年に路線名が釧路線へ変更となって、さらに大正2年に釧路本線へ、大正10年には根室本線へと再々度変更されたのであるが、その後の昭和5年11月に早々と新線付替えにより廃止された廃線跡であるとのこと。

さらに、『鉄道廃線跡を歩く』シリーズが刊行された当時は思いもしなかったことだと思うが、令和6(2024)年に至って、この区間を含む富良野駅〜狩勝峠(新得駅)は根室本線そのものが廃止され、現在では二重の意味での廃線跡となっている。

この旧線跡は、廃止後に道路として再利用された名残が残っており、線路跡も比較的平坦で歩きやすい。

線路付け替えの直接の原因となったであろう、崩壊地の部分は、落石や土砂で線路跡が完全に消滅している(C地点)。また、崩壊地部分の先にある金山トンネルは、坑門部分の無い珍しいトンネルであった。

文・写真とも 『鉄道廃線跡を歩く(9)』より

……このように、詳しい経緯は述べられていないものの、廃止後に道路転用されたことが記述されているほか、そこには大きな崩壊があることや、金山トンネルが現存していることも写真付きで紹介されていた。

当時これを読んで行ってみたいと思ったが、実際に訪れたのは刊行から21年も後の令和5(2023)年6月だった。

廃線跡としては名著により充分に探索されていると思うが、私はそれから時間が経過した事による変化や、あとはやはりオブローダーとして、道路らしい痕跡をよく見たいと思ったのである。

なにせここはただの道ではない。国道だったこともある道だ。

国鉄と国道、鉄道と道路のツートップを共に体験した空間は稀有であろう。

本編に入る前にもう少しだけ、今度は道路サイドの記録を見てみよう。

トンネルがあるらしいので、ならばということで、お馴染みの昭和43(1968)年刊行『道路トンネル大鑑』巻末のトンネルリストを見てみると……

| 路線名 | トンネル名 | 竣功年 | 延長 | 幅員 | 有効高 | 壁面 | 路面

|

| 国道237号 | 金 山 | 昭和8(1933)年 | 17m | 4.0m | 4.5m | 覆工あり | 未舗装

|

国道237号におけるたった1本のトンネルとして、上記のような“香ばしいデータ”の1本が、しっかり掲載されていた!

これの何が香ばしいって……、竣功年の昭和8(1933)年というのは道路へ転用された年であり、実際は明治33(1900)年竣功の鉄道トンネルであったというところだ。

道路化するときに大幅に改修されているとかなら分かるが、多分そんなことはなさそうだったぞ。件の本の写真を見る限り……。

最後に、一連の廃道・廃線跡のスケール感や変遷を、歴代地形図で確認していこう。

北海道のネタはどれもスケールが大きいものが多いが、今回はスモーススケールである。

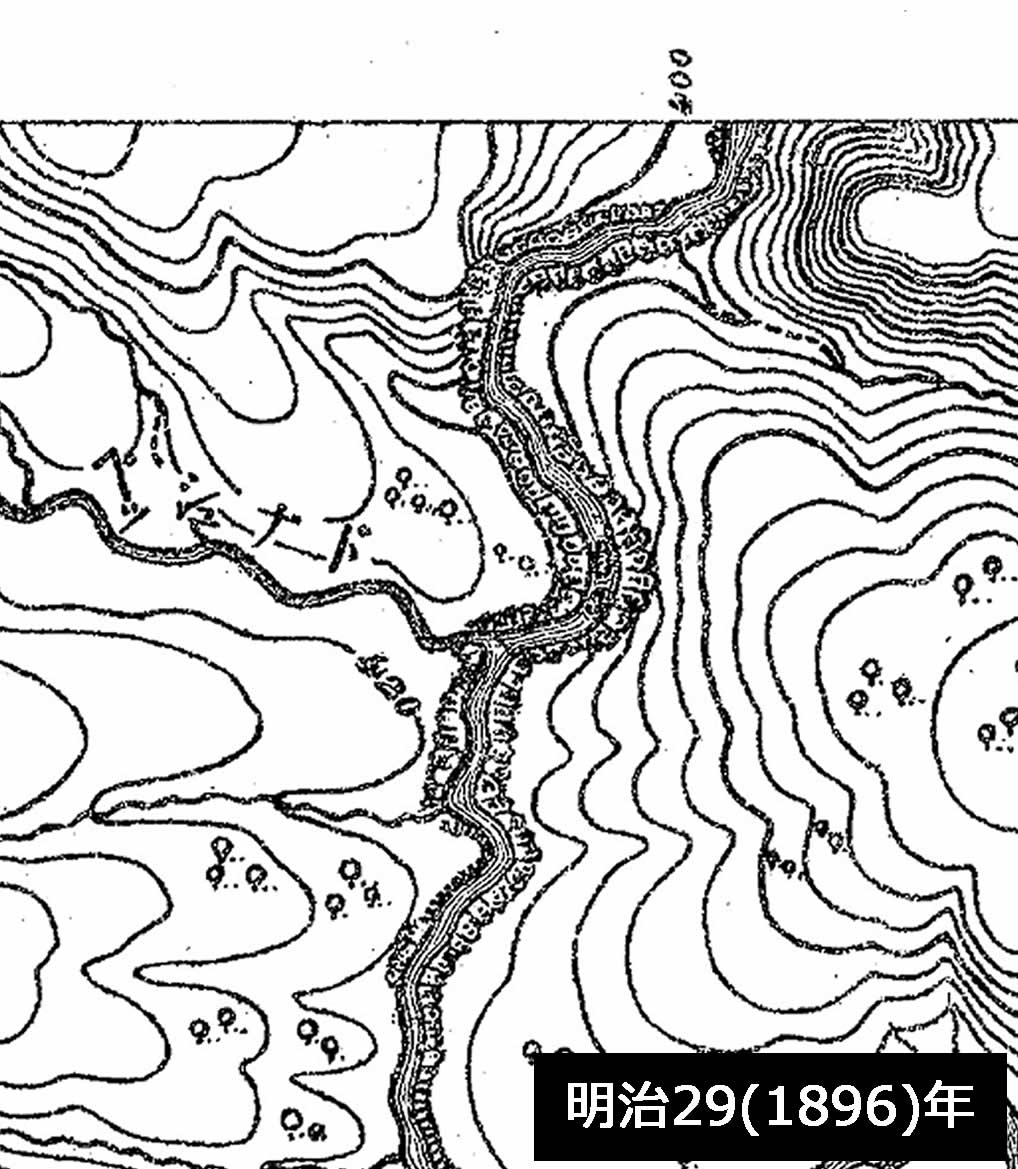

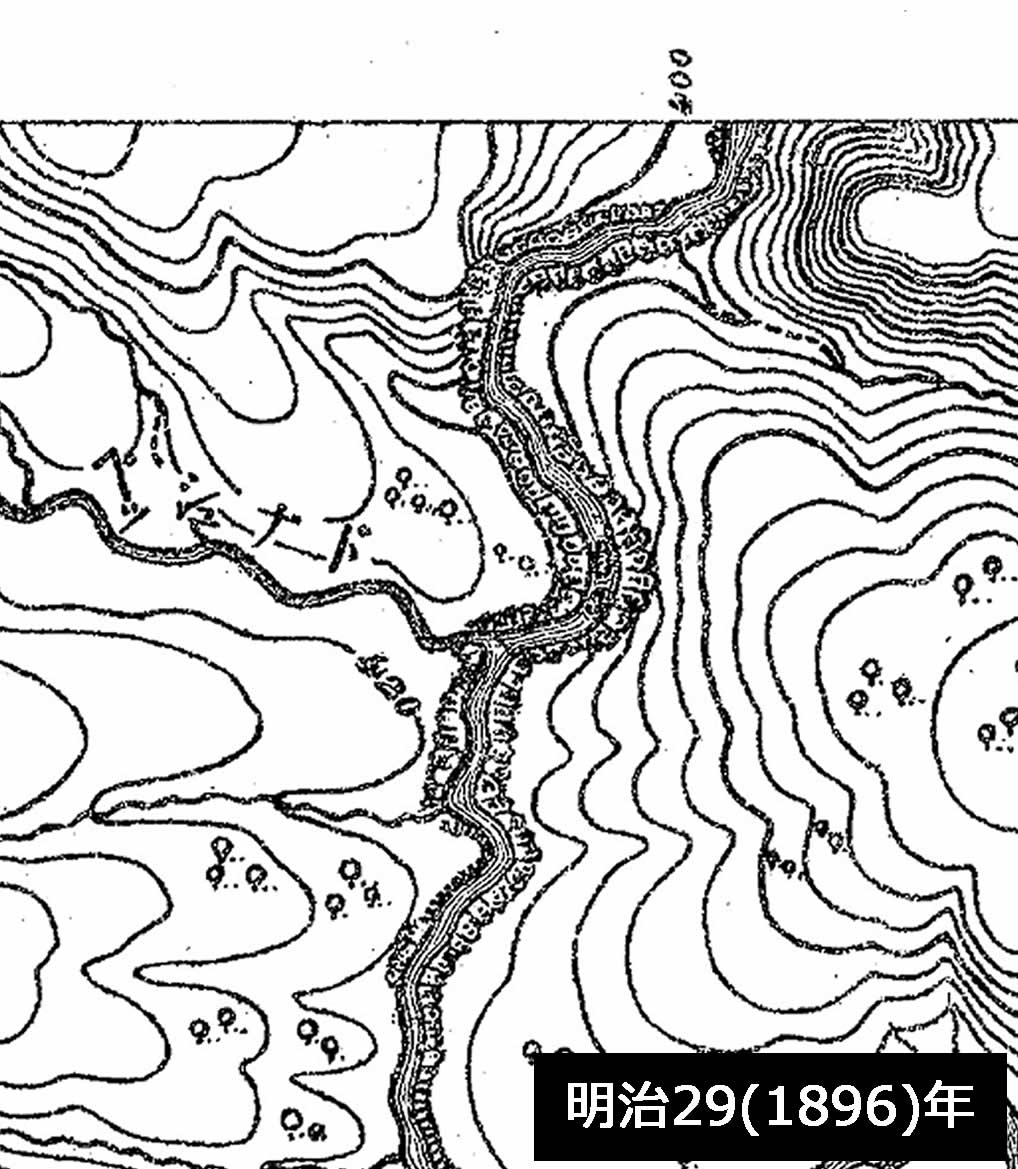

①

明治29(1896)年

|

|

|---|

②

大正8(1919)年

|

|---|

③

昭和33(1958)年

|

|---|

④

昭和51(1976)年

|

|---|

⑤

地理院地図(最新)

|

|---|

現地付近を描いた5枚の5万分の①地形図を比較する。珍しく古い方から順に見ていく。

①明治29(1896)年版。

人工物皆無。地名が一つだけ。

こんな状況だったところに、道央と道東を連絡する最初の鉄道である十勝線は、十勝平野へいち早く開拓民を送り込むべく、猛獣跋扈し荊棘密生する原生林を切り開いて開発されていった。

②大正8(1919)年版。

一気に国内の地図風景らしくなる。当時は「釧路本線」の名称であった鉄道が空知川に沿って南北に走り、これと平行して県道表現の道路が描かれている。後者は国道237号の前身である。

③昭和33(1958)年版。

注目! ②と比べると、線路が一部付け替えられているのが分かる。そして付け替えられた旧線の跡地がそのまま国道237号の経路に組み込まれている。 鉄道時代は描かれていなかったトンネルが現われているが、実際は鉄道時代から存在していた、これが「金山隧道」である。

④昭和51(1976)年版。

国道もまた、根室本線の後を追うように川べりの旧道を棄てた。

廃止年はおそらく、昭和44(1969)年頃であろうと思う。区間の前後にある「五月橋」と「緑橋」が共にこの年の竣工を記録している。

そもそも、落石が原因で線路でなくなったところを道路として転用したのは無謀ではなかったかという『鉄道廃線跡を歩く』の疑問は、全くその通りだと思う。なるべくしてなった付け替えだった気がする。

⑤最新の地理院地図。

私が探索すべき“廃線跡兼廃道”は、全く描かれなくなっている。

さらに、根室本線もごっそりと消えてしまった。

歴代地形図のチェックは、以上である。

今回の探索ターゲットは、上図に赤線で示した約1.1kmの短い区間である。

さらっと攻略しちゃいましょ。

まずは現道を流して旧道の有り様を探る

2023/6/5 13:44 《現在地》

はい、現場。

地名としては、南富良野町の下金山(しもかなやま)地区である。

旭川方面から来た場合、国道38号から237号へ右折して7kmほど南下した地点だ。

そこにこの「五月橋」という片側歩道付きの橋がある。

銘板があり、竣功は昭和44(1969)年10月とのこと。橋名の由来は不明だが、少なくとも竣功月には由来していない模様。

五月橋の下を流れているのは、空知(そらち)川。

周りの緑を溶かし込んだような色の深い水が湖面のように静止しているが、800m下流に山部頭首工という取水堰があるためだ。

そして、国道橋のすぐ下流側に平行して、探索時点ではまだ運行していた根室本線の単線の鉄橋が架かっていた。

橋名は未確認だが、おそらくは「第●空知川橋梁」という感じの“いつもの命名”がされていることだろう。

今回探索する旧道の位置に存在した線路が、この鉄橋を経由する経路へと移動したのは昭和5(1930)年11月。

見た目の印象だが、ここにあるのはその時からの桁や橋脚という感じがした。塗装は塗り替えられているだろうが。

一方こちらは同じ橋の上から上流側を見た景色。

湖のような川が緩やかに曲がっている奥の方に、一見して難所と分かる荒々しい岩肌が露見していた。

川の曲がりの外縁側、ちょうど流れの衝にぶつかる岸が厳しく浸蝕されて急峻な崖地になるという、全くセオリー通りの険悪さだ。

敢えてそんなところに道を通すこともないのであって、現に現道や現鉄路は2本の橋を空知川に架けることで回避しているが……

ズームアップすると、はい、お察しの通りで、旧道や旧線の遺構であるコンクリートの構造物……橋というか護岸というか……いかにも古ぼけたそれが、大方を濃い緑で隠されている岸辺の一角に見えていた。

問題の金山隧道があるのも、ちょうどあの目立つコンクリート構造物の上あたりだろうが、樹木のせいかトンネルは見えない。

そして何より懸念されるのは、こちらから見てトンネル先、草木が生えないくらい岩場が露見している部分の旧道・旧線の状況である。

これはシンプルに、歩き通せるのか不安を感じた。

気になるが、五月橋の上から見えるのは、ここまでだ。

一旦橋を渡って先へ進む。なお、足にはいつもの自転車を使っている。

五月橋を渡って、一時的に空知川の右岸へ。

地形は険しくなく、川のカーブに囲われた平坦な土地は畑として使われ、その山際を国道と線路が引続き並走している。

そして五月橋から約500m先に……

再び空知川を横断して左岸へ戻るための「緑橋」が待ち受けている。

見た目だけだと五月橋と区別が難しい、ほぼ同規模同意匠のシンプルな直線橋で、銘板によると昭和44(1969)年7月竣功とのこと。微妙に五月橋より3ヶ月早いが、道路としての供用開始は同日だろう。2本で1つの役割を持った橋である。

また、この橋を渡ると、大字下金山から金山に移る。

チェンジ後の画像は、やはり国道の進行方向左側に並走している鉄道橋だ。

この橋のような太い円筒形の橋脚も、現在ではまず作られることのない古い形態といえる。

前の橋から1km上流にあたる水面は、湖面の淀みを脱して本来の流れを取り戻していた。

そして、この緑橋の上からも、先ほどは上流へ見送った旧道の続きを、今度は下流側に望見することが出来る。

こちらからはどう見えるのか、早速チェックしよう。

見た後は、そのまま突入もする予定である。

グワーッ!

っと、思わず首を絞められたアヒルみたいな声が口から漏れそうな心境となった。

想像していた以上の崩れ方、険しさ、ヤバさ。 ヤバい!

ズームで遠望してみると、なんか踏み跡はあるのだが、

人間のものじゃないんじゃないかな…って思った。

人間がここを通る理由って、それこそ同業者くらいしか考えられないが、踏み跡が鮮明に残るほど同業者が来ているとは思えないのである。

まあそれでも踏み跡があるらしいことには少しだけ安堵したが、それにしても、もともと国道であった部分がここまで徹底的に崩れて埋れている事には深く驚き、感嘆もした。

そりゃあ鉄道は大事を取って先に手を引くよな。こんな地形…。

そしてその退転の一部始終を見ていながら、今度はそこを道路にしたあたり……、昭和初期という時代の道路事情の悪さや、そこから来る道路という存在への期待度の(鉄道に対する相対的な)低さのようなものが露呈している気がする。現代なら、こういう道路転用は考えられない。

よく見ると、チェンジ後の画像のように、落石防止柵か雪崩防止柵あるいはその両方か、一応の飛来物防止のための工作物が道路上の崖の全体に設置されていた形跡があり、その残存状況を見る限り、道路として廃止されてからこれまでにまるっきり崖のカタチが分かるほどの壊滅的に大きな崩壊は起こっていなさそうに見えるが、それでも道路全体が平坦を失い、これ以上は土を盛れないくらい鋭角な崖錐斜面化しているのは、それだけ中小規模の崩落が日常的に頻発しているということだろう。それはそれで、恐ろしい。草木が生えていないのも、そういうことだ。

一言で言い表わすならば、酷い。

そんな景色を最初に見せつけられておきながら……

13:58 《現在地》

突入を企てます!

これは緑橋を渡って50mほど進んだ地点で振り返って撮影した写真だが、上の「現在地」の地図として掲載している昭和51(1976)年版の地形図だと、この辺りから旧道が左に分岐している。

が、一見して、分岐らしい分岐はどこにもない。

単純に、それほど道は森に還ってしまっているのである。

なお、再三述べているように、この旧道の元を辿ると、根室本線の旧線であったので、右にある線路から現国道を横断する部分には、一度も道路化しなかった純粋な旧線跡がら存在したことになるが、その部分も特に痕跡らしいものはない。これは航空写真等を見ても同様である。これまでの国道の拡幅によって失われたのかもしれない。

一見した程度では見えづらい旧道の入口だが……

ちゃんとあるべき場所にありはする。

目印に自転車を転がしてある草むらが、旧道の始まりの場所だ。

その奥の森が旧道だった場所ということになる。

いきなり路面が全く見えない状態なので、人を選ぶ。

かくいう私も、この段階で自転車での突破は諦めた。歩いて入ることにする。

なお、分岐に見えない分岐ではあるが、よく見ると現道の車道と歩道を分ける縁石がこの部分だけ切られているので、車も入れるように設計だけはされていた。

過去に入った車がいるかは、分からない。

突入開始!

なんとも先が思いやられる道ならざる道の始まりだが、距離としては約1kmしかないはずだ。

1km何が何でも歩き通せれば、冒頭の五月橋の袂辺りに脱出出来るはずである。

(探索開始時点では、五月橋側の旧道入口も分明にはできなかった)

何はともあれ、明治の鉄道遺構であり、昭和の国道遺構である金山隧道へ会いに行こう。

この状況では訪問者も相当少ないだろうから、きっと私を待っていると思う。

約束された難所へ向け、緑濃い廃道を突き進む

13:59 《現在地》 海抜600m

徒歩にて旧道突入直後の状況がこれだ。

笹メインの密生藪が臍から胸くらいの高さまで生い茂っており、これは“強烈な藪”と言って差し支えないと思うが、笹の稈(茎)がやや細いために全体が柔らかく、身体を絡め取るほどは硬くないことに救われた。同じ丈のススキの藪と同じくらいの抵抗感で踏越えることができる感じだった。

また、路上であった範囲の一面に一様の藪が広がっている感じで、踏み跡らしいものはまるで見られなかった。獣道もない。

こういう藪は、探索者としての覚悟を試されている感じがする。覚悟なき探索者を引き返させる効果があると思う。

14:00

突入から2分弱で、道の川側に草原が現われた。

以前は畑などとして使われていたのかも知れないが、現状ではただの草原だ。

路上より藪が浅い感じに見えたが、道より一段低い所にあるせいで泥濘んでいそうな感じがしたので、敢えて入らなかった。

特に道らしい遺構もない面白みのない藪を、黙々と歩いた。

ここで一度、この場所の交通路としての歴史を簡単に復習しておくと、まずは明治33(1900)年から昭和5(1930)年まで根室本線であった。続いて、(『大鑑』に記録されている金山隧道の竣功年からおそらく)昭和8(1933)年に道路転用され、昭和28(1953)年には国道237号となって、(おそらく)昭和44(1969)年に現道に切り替えられるまで利用されていたのである。

正味にして、鉄道時代が30年間、道路時代が36年間と計算できる。

だが、今のところは、そのどちらの形跡も、乏しい。

地形的に、遺構を濃くするような場面でないのが、その理由であろう。

14:04

路傍の草原はやがて森に置き換えられ、続いて川が迫ってくる気配があった。

相変わらず路上は笹藪一辺倒であるが、丈は最初より少し低くなっている。

構造物的な痕跡はないが、樹木配置の空隙から明瞭に笹藪が道路跡だったことが分かる。

道幅も結構あったようで、単線の線路敷の広さのままではなかったと思う。

鋪装はまるでなく、砂利らしい足触りなども感じられなかった。

進むにつれて、前方に一際鋭く切り立つ岩の大露頭が近づいてきている。

あの岩山の直下が、緑橋から遠望した旧道大崩壊の核心部だと思われる。

今はまだ道の崩壊は隠されているが、この緑を踏越えていけば、私の前に全ての悪事が告白されるだろう。

14:05

明らかに地形が変わった。

人工的に削りとられた岩の法面と、水面に落ち込む急斜面の間をすり抜けるような道が始まっている。

岩がちな地形になったせいか、笹藪は明らかに薄くなってきた。腐葉土の路面が見えるようになった。

藪が薄れ、旧道らしさが強く発揮され始めたことに、安堵と興奮を同時に憶えた。

チェンジ後の画像は、路上から見た法面の様子。

どこまでが人工的に削られたものなのか分からないが、完全な素掘りであり、樹冠より上の高さまできわめて鋭く切り立っている。

道形がはっきりすると、今度は路傍に“標識物”が相次いで現われた。

一つは、文字が薄れて肝心の数字が読み取れなくなってしまったキロポスト(KP)で、「開発局」の文字もペイントされていた。

これは北海道の他の路上でも見たことがあるアイテムで、明らかに旧道時代、それも開発局が管理者ということだから、国道時代に設置されたものと考えた。具体的には、昭和28年から44年の間に設置されたものではないだろうか。

このキロポストの正体は、河川用だった!

2025/11/10追記

すわ旧国道時代の遺物かと色めきだった開発局名義のキロポストであったが、こいつの正体は道内各地の開発局管理の河川に設置された河川用のキロポストであることが判明した。

この情報は、江田沼音@「机上の道を辿る」管理人様をはじめ、複数の読者さまからいただきました。

謹んで訂正いたしますm(_ _)m

もう一つのアイテムは、より興味深いものだった。

「見出し標 国鉄事業団北海道支社」と書かれたポールである。

このポール自体は、文字通りの「見出し標」で、用地の境界を明確にするために設置される見慣れたアイテムだが、「国鉄事業団北海道支社」という表示は、この道路の独特の出自に関わりがありそうである。

国鉄事業団と書いてあるが、おそらく正式には、日本国有鉄道清算事業団のことだと思われる。

これは、昭和62(1987)年4月1日の国鉄分割民営化と同時に、元の日本国有鉄道の法人格を引き継ぐ形で発足した特殊法人で、主な業務として、国鉄の長期債務の返済や、資産の処分、人員の再就職支援などがあった(平成10(1998)年解散)。

これらの業務で、見出し標と関わりがありそうなのは、資産の処分であろう。

より具体的には、旧国鉄用地(使われなくなった駅、操車場、線路敷地など)の管理や売却という業務である。

ここからは推測だが、昭和5年まで根室本線の線路敷きであったこの場所は、道路転用後も土地自体は国鉄が保有し続けていたのではないだろうか。

それゆえこのような見出し標が設置されていたのではないかと考えた。

もしそれが真相だとすると、国鉄は線路でなくなった土地を随分長く保有し続けていたことになる。

廃線跡の道路転用という経緯は『鉄道廃線跡を歩く』によって広く知られているが、このような地味ながらも特異性のある見出し標が設置されていることは今回訪れて初めて知ったのであり、嬉しい成果だった。(地味だけどね)

14:06 《現在地》 海抜590m

そんな地味な成果にワクワクしつつ、突入から8分ほどで約250m前進していた。

全体の4分の1の距離を踏破していた。

そしてこの場所には、遠目には全く分からなかったが…… みなさん、お気づきでしょうか?

橋が架かっています!

なお、この橋の存在も、誌面のスペースの都合だろうが、『鉄道廃線跡を歩く』には書かれていなかったので現地での新発見だった。

事前情報にない遺構の発見に、大興奮である!

これから詳しく見ていくぞ!!

正面の写真だと立体感が乏しく、かつ緑が旺盛であるために、橋が分かりづらかったと思うが、川側の端部を見てみると、確かに道の下に渓水を通す空間があるコンクリート橋だと分かる。

しかも岩場だから結構険しいのである。

そして、橋端部にはコンクリート製の小さな親柱もある。

しかもちゃんとその前面には小さな御影石の銘板が填め込まれていた。

銘板の文字は、「昭和八年十一月竣功」。

これは、『大鑑』に掲載されていた金山隧道の竣功年と同じ年である。

このことからも、やはり一連の旧線跡が道路として開通したのは、昭和8(1933)年であったことが裏付けられたと思う。

また、橋自体の鉄道橋の転用ではなく、道路として新たに架けられたものだと思う。単線線路には不釣り合いな幅がある。

向かって左側、すなわち山側の端部にも同形の親柱と銘板が残存していた。

そこには、「いわしりはし」の文字が読みとれた。

(これを咄嗟に「いいしり」と空目して「良い尻www」と笑ったのは内緒だ)

さらに、身体を川側の崖に乗り出すようにして、橋の側面の姿を確認した。

そうして、一般的なコンクリート桁橋であることが分かったのであるが…… お気づきでしょうか?

桁は道路用だが、それを乗せている橋台が……

煉瓦造り!= 鉄道時代の遺構?! とみて間違いないと思う。

古い鉄道構造物といえば、やっぱり煉瓦が花形だ。それは内地も北海道も変わりはないらしい。

北海道官設鉄道十勝線として明治33(1900)年に産声を上げた当初の煉瓦製橋台と考えられる。

鉄道の桁を載せる2ヶ所が石材で補強されているのもセオリー通りで、このことから鉄道時代の桁はプレートガーダー型式と考えられた。

根室本線として令和まで活躍を続けていれば、後年にいろいろ手直しもされただろうが、ここは昭和初期に鉄道としては廃止されているから、当初の姿をよく残していると思う。

発見に調子に乗った私は、続いて橋の下に潜り込んで対岸の橋台も撮影した。

桁は五本梁のRC造りで、幅は目測5m程度だが、それを乗せる両岸の橋台は、幅3.5mの煉瓦部分と、1.5mのコンクリート部分からなっていた。

すなわち、前者は鉄道由来で、後者は道路転用時に増設された部分であろう。素材の違いが年代の違いを物語っている。

併せて、写真右端に見える石造練積みの擁壁も鉄道由来のものっぽい。

14:10

橋の上に戻り、普通に渡った。

そして振り返って撮影したのがこの写真だが、やはり写真だと目立たない構造物だ。

また、渡った先の橋端部にも親柱はあったが、こちらの親柱はチェンジ後の画像のように酷く破損していて、残念ながら銘板は喪失していた。

ちなみに橋の上の高欄も、支柱の名残である鉄筋が少し残っていたくらいで、原型を止めていなかった。昭和初期の廃橋ではやむを得ない。

というわけで、銘板は2枚しか発見されず、そのため「いわしりはし」の漢字表記は不明のままに終わった。「岩尻」の可能性が高いとは思うが。

前進再開。

序盤の笹藪地獄からはうって変わって、その気になれば自転車も走行できそうな開けた路面状況となった。

今のところ、落石や路盤欠壊のような路体の崩壊もなく、順調である。

先の大崩壊を先に見ているだけに、この平穏さは、少し白々しい感じもするが……。

「いわしりはし」の下を流れていた小さな渓流の水の音が後方に離れると、路上は静寂に包まれた。

路肩のすぐ下を空知川が流れているが、湖面のため鎮まっている。

現道から車の走行音がときたま聞こえてくるくらいである。

14:11

崩れ方が、始まったな……

今静かに道幅の山側の半分くらいが崖錐斜面に変わっている。

残された川側の半分だけの路面も酷く灌木が茂っていて先を見通せないが、この先どうなるのかの最終形態的なものを既に見せられているわけで、全く楽観的ではない。口を閉じ、静かに前進を続けた。

14:12

先に現道の五月橋と緑橋の2ヶ所から遠望した旧道の風景は、前者が下流側半分、後者が上流側半分であり、その中間部分にはどちらの橋からも見えなかい死角が僅かにあったが、ここまで来て、その死角部分を貫通して見通せるようになった。

樹木の緑が邪魔をしてはいるが、奥に見えるアーチ窓が沢山付いた橋は五月橋から見えたものであり、前半の風景と後半の風景が間もなく一続きになることが察せられた。

ただし、見えるには見えるが、そこまで辿り着くためには……

14:13 《現在地》

この崖錐斜面を全て突破しなければならない。

斜面全体が安息角に落ち着いていて、一様の傾斜を見せている。

このうえなくシンプルだが、取付く島のない崩壊とも言える。

勝算は、