�@�ő�̓�I�@����ȊR���Ζʂ�n��

2023/6/5�@14�F13�@ �s���ݒn�t

�������B

��20�N���O�̎��ʈȗ��Ԃ�̑����ƂȂ�A���R詓������ő�̕���B

��ۂƂ��āA��͂莏�ʂ̌��i�ȏ�ɕ���Ă���悤�Ɏv�������A�܂���������p���������ꑱ���Ă������Ƃ��A����Ζʂ��قƂ�ǒn�R��&�Ή����Ă��Ȃ����Ƃ���M���m�ꂽ�B

���̕������댯�x�������Ă��Ȃ����Ƃ͈�ڗđR�ł������I�I

���I�̏�Ԃ�X�̋�𑫐�Ōy���m���߂���A�ӂ������˓��I

�ڑ�������100m��D�ɒ�����K�͂��������R���Ζʂł���B

�����ڂ͔h�肾���A���̓˔j�̓���͎Ζʂ̌`������ł���A���ۂɑ�����܂Ŕ��f�͏o���Ȃ��Ǝv���Ă����B

�����Ă��܁A���n�ł��̔��f�������A�ł��d�v�ȋǖʂɂ������Ă���B

�ώ@�̌��ʁA���̎Ζʂ��\�����Ă��銢�I�́A�����ƍ��̒��Ԃ̂������I�ƌĂ��T�C�Y���̂��̂ł���A���ώ��I���B

�I�̈����p�i���R�ɍ����Ζʂ̊p�x�j��45�x�Ƃ���Ă��邪�A���������炩��45�x�ɋ߂������ɂȂ��Ă���B

�����āA�I�u���[�_�[�I�ȋZ�p�̘b�ɂȂ邪�A���̎���I�Ζʂ����܂��Ă��Ȃ�����ꡂ��ɗ^���₷���B

���܂��Ă��Ȃ��ƎΖʂɑ����ǂ����܂�̂ŁA�t�ɃO���b�v���Ċ��藎���ɂ����̂ł���B�ꌩ����܂���̂Ŋ�Ȃ����Ɍ����Ď��͈��S���B

����A�ǂ����܂��Ă���ƃO���b�v���Ȃ��댯�ł���B��C�Ɋ��藎���郊�X�N������B

���̎Ζʂ́A�����܂��Ă���Ɗ�����B

�\�ʈȊO�͐��C���܂�ł��āA���̂���������̂��낤���A�O���b�v�����܂�ǂ��Ȃ��B

�����A�����ŋ~���ɂȂ�̂��A�ǂ���n��ׂ����Y�܂������ώ��ōL��ȎΖʂɕ��ł���ꂽ��̃^�C�g���[�v�I�P���m���̑��݂ł���B

�͂�����Ƃ��������ƌ�����قǕ��R�ł͂Ȃ����A�����ȑ�������ł�����ƂȂ��Ƃł͒i�Ⴂ�ł���B

�I�u���[�_�[�Ɏ��݂��Ă���閼�������P���m�����Ɋ��ӂ��I

���̎Ζʂň�Ԃ̕|��������Ă���̂��A�H���̉��ɐꗎ���Ă��鐂���̗i�ǂƁA��m��Ȃ����ʂ̑��݂��B

�܂��A�����I�ɂ͐������~���̉͌��ɗ�������������m���͍�����������Ȃ����A�����̂Ȃ����ʂ͕s�C�����B

�����Ď��ۂɕ����i�߂Ă����ƁA���������ꂽ�I�����X�ɐ��ʂ֗����鉹���̂ł������B

�J���J���J���c�c�i�ԁj�c�c����ۂۂۂۂۂۂہc�c�c�c�i�Î�j�B

�Ȃ��A�����Ă��������g�q�ώ��̌��ݒn�h�͒m��Ȃ������A�|���Ȃ��ėǂ��Ǝv���B

�H������]����������ǂ��Ȃ�̂��A���̃A���O�����炾�Ƃ悭�����邾�낤�H�i��j�B

�����̓����������[�g���������̂����m�ȏ��͒m��Ȃ����A�Œ���̒P�����H�̕��̂܂܂ł������Ƃ�����3.5m���炢���낤���B

�͂����ꂾ���̕��̏��ɁA���������ȏ�͐ςݏグ���Ȃ��Ƃ����ʂ̓y�����ςݏオ���āA�Y��Ȉ����p�̎Ζʂ����o���Ă���B

�Ȃ̂ŁA������ė����Ă������I�́A�قƂ�ǂ����̂܂ܐ�܂ŗ����Ă���Ǝv���B����Ӗ��A����ȏ�͉��邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����I����Ԃň��肵�Ă���B

�܂��A���̏ꏊ�̐�̗��ꂪ��Ɉ�萅�ʂ̌Ζʂł��邱�ƂŁA�Z�H�ɂ��̕ω����������Ă���B

�����������ꏊ�͑S�ĊR���ΖʂɂȂ��Ă��邪�A���̏㕔�͂����̂悤�ɋ��낵���藧�����I��ł���B

��̗���ƕ���ɂ��I�v�̎����g���Ė����ꂽ�A�_�X�������������邱�̔֍��̌��ɁA���߂ėY�X�����c���n�V��@�������̂��A�k�C���J��̎g����тт��S�H�ł������B

���̎��ۂ̍H���ɂ��������ҒB�̋ꓬ�͑z���ɗ]�肠��B

�y�l�Ֆ����Ɍ���Ȃ��߂����E�z �ɁA�����̐��E�Ő�[�̕�������ł���S�����A�d�@�ɂ��@�B�͂ɂ�����ʎ�d���Ŏ������̂��B�l���ׁX�s����������ʂ��̂Ƃ͖Ⴄ��ł��낤�B

�ɁA�����̐��E�Ő�[�̕�������ł���S�����A�d�@�ɂ��@�B�͂ɂ�����ʎ�d���Ŏ������̂��B�l���ׁX�s����������ʂ��̂Ƃ͖Ⴄ��ł��낤�B

�������A�ނ�̌����͕���āA�S���Ƃ��Ă܂�30�N�Ԗk�C�����t�����J������́A����ɓ��H�Ƃ���36�N�Ԋ����B

�u����ȏꏊ�ɂ悭���v�Ƃ������z�́A�p���T���ɂ����Ă͒��������Ȃ����A����͂�A�����͊���̓x�����̑傫�������܂���A���̋ɒn�̈�ƌ����悤�B

�댯�����A�K��ėǂ������Ǝv���B

14�F15

�o�J�ł����`���Ղ����`�`�I�I

���S�ɁA�q�O�}����̑��Ղł���B

������A���̑N�����͍Ō�̉J������̂��̂��낤�B���Ă��A���������ł����������Ȃ��B

����A�P���m���Ȃ���P���m�͒N�ł��ʂ�낤���ǁA����ȏ��Ńq�O�}�Ɣ����킹���猙���Ȃ��c�B

�j�S���ʉߒ��ɎB�e�����S�V���ʐ^�B

����f���ĐÂ��ɗ��܂��m��ɁA�Ƃ�����͂��Ȕg��𗧂����Ȃ���A���̌ǓƂŐ^���Ȏ��Ԃ�����Ă������B

���̂Ƃ������͂��̂ւ�ŏE�����̎}����āA���s�̕s�����⏕���Ă���B������댯�Ζʃg���o�[�X�̏퓅��i�ł���B

�s�̂̃X�g�b�N�Ȃǂ��g�����Ƃ͂��邪�A�p���ł͂����ƂȂ�����C���˂Ȃ������̂Ă���̖_�̕����A��ɏW���ł���̂ōD�݂��B

14�F17

�Ζʂɓ˓����Ė�5���o�߁B

����n�̎�v�ȕ�����˔j�����B

�傫�ȑ��Ղɂ̓r�b�N���������A�P���m���͂ق�Ƃ��肪���������B

���������킹�ɂȂ�����A�ނ�Ƃ����荇����ƐM���Ă����B

�i�s�����̕��i�ƁA�i�`�F���W��̉摜�j�U��Ԃ������i�ƁB

�R���Ζʂ��������Ȃ�A�����H��Ɍ���ꂾ�����B

����̕p�x�����Ȃ��Ȃ��Ă���؋����B

�ő�̓��˔j�ł����ɈႢ�Ȃ����A�܂��]�k�͋����Ȃ��B�̐S�̋��R詓��������Ă��Ȃ��B

�����������ʂ蔲�����Ȃ������肷��ƁA�����Ԃ��H�ڂɂȂ�\�����c���Ă���B

�O���Ɍ����Ă��镗�i�ɂ���܂ňȏ�ɒ������Ȃ���A�c��̊��I�Ζʂ�T�d�ɐi�B

14�F18

���C�Â����`�H�@���������Ă邼�`�`�I�I�I

�}�t�̉e�ɁA���������B

�����႟���[�I �ђ�!!!

�������܂�̋��R詓��A�������݂��m�F�I�I

�@�\�����o�����������@���R詓�

14�F19�@�s���ݒn�t�@

�㗬�����狌����H���Ă����ꍇ�A�ő�̓�����z����Ɠ����ɁA��ԓ��B���詓��ł������R詓����҂��Ă���B

�����I�ɂ͏㗬�������600m�̒n�_�ł���A�������͎c��400m�ł���̂ŁA詓��������������Ȃ牺�������痈������y�ł��낤�B

���R詓��́A�ʐ^�����������悤�ɁA����O����ԋ߂ɂ���o�������ʂ���悤���Z�����傫�ȓ����Ƃ�����詓��ŁA�O���ł��Љ���w��Ӂx�̃f�[�^�ɂ��A�S���͋͂�17m�ɉ߂��Ȃ��B

���H�g���l���Ƃ��Č��Ă������ɒZ�����A���݂̓S���g���l���Ƃ��Ă͂����M���x���̒Z���������Ǝv���B

����͒ʏ�Ȃ��ʂ��ɂȂ�Z���ł��邪�A��ɓˏo�������S�����s�Ȋ▬���т��Ă��邽�߁A���̒����ł�詓��ȊO�̑I�����͂Ȃ������Ǝv����B

�Z�������ł͂Ȃ����R詓��̑傫�ȓ����Ƃ��āA�B�傪���݂��Ȃ��������\������������B

�ʏ�͍B���ɍB�傪����A�n�R��}��������̑��A�����ʂ�g���l���̓������Ȃ���Ƃ��āA�G�z���f����ȂǁA�ӏ��I�ɑ傫�ȓ��F��L������̂ƂȂ邪�A����詓��ɂ͍B�傪�����A�B�����������Ă�����̒f�ʂ����ڒn�\�����Ă���B�G�z�������Ȃ��B

��������Ȃ蒿�����\���Ƃ�������̂ŁA�w�S���p���Ղ�����x�̓��Y���|�[�g�ɂ�������R詓��̉�����́u�B�啔���̂Ȃ��������g���l���v�Ƃ�����s�ł��邵�A�S���\��������̃o�C�u���Ƃ��Ď������ǂ��鏬��c�����́w�S���\�����T���x�ɂ��A�S���g���l���̒������B��̗�Ƃ��Ė{詓����ʐ^�t���Ŏ�����A�u�B�厩�̂��Ȃ���ŁA�ł���ՂɌ@�킳�ꂽ�g���l���Ȃǂł����H�ɑ��݂���v�ƁA�����Љ�Ă���B

����詓����т��n�R�͒����Ԃ̐Z�H�ɑς��Đ�֓ˏo���Ă��邱�Ƃ���A����߂Č��S�Ȋ�̂ł��邱�Ƃ��M���邪�A���̂��ߌ��ݓ����ɂ����Ă��A�킴�킴�B���ݒu���Ēn�R��}����K�v�͂Ȃ��Ɣ��f����āA�H���H��̖ʂ�����s�K�v�ȍH����������ꂽ�̂��Ǝv���B

�����Ă��̖����̖k�C�����ݓS���̌��݂Ɍg������Z�p�҂����̔��f�́\�\

�����ɑ�I���I

�v���̔N���琔���ĒT�����_�Ŏ���133�N�A�Ō�Ɏg���Ă������H�Ƃ��Ă̔p�~���炾���ł�54�N�̔N�����o�߂��Ă���ɂ�������炸�i���̊Ԃ͑S���̖�����ꂾ�낤�j�A�����̂悤��詓������ɂ͂Ђш�Ȃ��A�����ȗ����̔��ǂ�ۂ��Ă���I�I�@

������17m�Ƃ͂����A�����܂Ŋ��S�ȗ����g���l���́A�p詓��Ƃ��Ă͊�ՓI�ł���B

����͕K�v�ŏ����̍H���Ŋ�����詓�������������d�����ʂ�����Ă���Ⴞ�Ǝv���B�Z�p�҂����ɍő���̎^���𑗂肽���B

�V�F���^�[�̂悤�ɂ�����j����ꂽ詓��̓�����ڑO�ɁA������x������������U��Ԃ�B

�����ɂ���̂́A�������Ƃ��ē����o�߂����L�����Ƃ͐M�����Ȃ��قǂɉ��ʂĂ����̎p�B

�����ɒʂ蔲����ꂽ�K�^�Ɉ������Ă���A���������B

�Z�������́A�������čŏ��ɖ{���̓����ɑ����~�낵�����_�ŁA�S���̔����߂����I���Ă����B

�ʐ^�́A���Έȏ�܂ŕ��������y���ɖ���Ă���������̍B����U��Ԃ��āB

����Ă���̂͑S���O�E�R���ŁA���ǂɂ͋T���Ȃ��B

�����Ă��ꂪ�i�s�����A�o�����̕��i���B

�����瑤�͈�]���āA���₩�c�c���͂܂�������Ȃ����A�ΉA�̌��Ɍ����J���Ă���悤���B

�����ɂ͌C�����܂�[���Ŋ��������t���͐ς��Ă���A�Ō�܂Ŗ��ܑ��ł������Ƃ��������͑S�������Ȃ��B

�J��Ԃ����A����詓��͂��Ƃ��ƓS���p�ŁA����33�N���珺�a5�N�܂ō����{���̈ꕔ���\�����Ă����B

���a5�N�̎��_�ł́A�����ƍ������邢�͑эL�E���H�Ƃ����������̎�v�s�s�����ԍŒZ���ŏd�v�̓S�����H�ł���A���̗A���ʂ�^�s�p�x�͎����T�������ɖڂɂ����g���O�̓��h�Ƃ��Ă̓��S���Ƃ͕ʊi�ł������Ǝv���邩��A����������C�@�֎Ԃ̔����ɂ����ǂ̉��ꂪ�����c���Ă��邱�Ƃ�z���������A���ۂ͕s�v�c���Y��ȕǂł������B

���̗��R�Ƃ��āA���H�����Ă��璷���N�����o�Ă���Ƃ����̂͂�����邾�낤���A�����炭詓����̂��Z�����āA�������Ă����ĕǂɕt�����邱�Ǝ��̏��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă���B

14�F21

���n�Ƃ����A�O���Ƃ����A���j�Ƃ����A�ƂĂ����D�݂�詓������A�@������Z���A���̒Z�������͂ł͂��邯��ǁA���Ԃ������Ċӏ܂���]�n�͂������ɏ��Ȃ��B

1���قǂŊȒP�ɒʂ�߂��Ă��܂��A�������������̍B������U��Ԃ茩�镗�i�����͂����Ă���B

��͂�A�B��������Ȃ��V���v���ȍB���݂̂̍B���ł������B

詓������ł͐�ɉI��̏o���Ȃ��n�`�ł��邱�Ƃ��A�悭�悭������i�F�ł�����B

�ĎO�Ďl�q�ׂĂ���悤�ɁA���a8�N���珺�a44�N�܂ł͓��H�g���l���Ƃ��Ďg��ꂽ�B

�����A���H�g���l���Ƃ��Ďg�����߂̓��ʂ̉��C��������s��ꂽ�`�Ղ͂Ȃ��B

�P���S���g���l���̒f�ʂ̂܂܂ɁA����237���̈ꕔ�Ƃ��ė��p����Ă����悤�ł���B

���H�W�����ʂ̌�ʂ����������c�c�c�Ⴆ�ΓQ��ʂȂǂ̃S�~�������Ȃ������̂ł���B

�������܂����O�ɓ��H�Ƃ��Ă��p�~����Ă����̂ł��邩��A���H�Ƃ��Č��i��z�����邱�Ƃ́A�ނ���S������ȏ�Ɏ�|�肪���Ȃ�����B

�Ԃ��s���Ⴆ��Ҕ��������������ɂ������悤�ɂ������Ȃ����c�B

���݂̖k�C���̍����͂ǂ����f���炵���o�������A�̂͂���ȓS���̂��Â����t���A���Α����ŕ��������悤�ȐՒn��]�p���邵���Ȃ��قǂɍׁX�Ƃ���Ă����̂��Ǝv���B�S���Ƃ̗͊W�����Ƃ͂܂�ŋt���܂��B

�@��k���ƁA��|��Ȍ�ݗi�ǒn��

14�F21�@�s���ݒn�t

�S���͂�17m�̋��R詓������A�����o��ƕ��i�͈�ς���B

�����؊݂ɖ]�ތΔȂ̓��ɂ́A�p�~����Ă���̌����̒������悤�ɑ����̎����琬���Ă���A�T�����͔Z���ɕ����Ă����B

�����A�����͒P���ȏ�ʂł͂Ȃ��A�����ɂ͋��R詓��ƕ��ԁc�c�A����A����ȏ����^�\���������݂��Ă���B

�@������A�H���ʂ蔲���邾�����ƋC�t���Â炢���݂Ȃ̂����c�B

�c�c�Ƃ������ƂŁA���Ă������������B

�͂��A詓����o��20m�قǐi���̒n�_�ɁA��������B

�O�́u���킵��͂��v���A�߂Â��Ȃ��ƋC�t���Ȃ��ڗ����Ȃ������������A������͓n����悤�Ȍk�����Ȃ��̂ŁA����ɖڗ����Ă��Ȃ��B

�}�X�Βn�ɂ����āA�������m�ۂ��邽�߂ɋ֓����˂���\�����A�͐��n�鋴�Ƌ�ʂ��ĎV�����ƌĂԂ��A�����ɂ���̂͂��̂悤�ȍ\�������B

���Ⴞ�Ɨ��̓I�Ɍ�����̂ł��������͕�����₷�����A���̎ʐ^�̒����狴�̎l���ɗ��e���������o���̂͏��������܂��Ǝv���B

�`�F���W��̉摜�̇@�`�C�̈ʒu�ɐe�������݂��A�����Ɉ͂܂ꂽ���������ł���B

�H��ɂ���ƁA���̏ꏊ�ɑ��݂�����^�\�����̑S�e��F�����Â炢�̂����A�{�Җ`���ɓo�ꂵ�������̌܌�������̒��߂ɁA���́g�ꕔ�h���܂܂�Ă���B

�����̂悤�ɁA��̃A�[�`����L����R���N���[�g����̑�|��ȏd�͗i�����A���̗͂̒��ňٍʂ�����Ă���B

���܂���̂͂��̗i�ǂ̏�ŁA�i�ǂ̑O��͋���詓��ł���B

���̗i�ǂ́A���R詓��⋴������K�͂������A��A�̋������ɂ�����ő�̓y�؍\�����ł����\�ł������A�c�O�Ȃ��璼���ɗ����Ƃ��o���Ȃ����n�ł���B

�ʐ^�́A�C�̈ʒu�ɂ���e���ł���B

�{���̖��O���A�u��k���v�ł��邱�Ƃ����܂�Ă����B

�e������̃f�U�C���́A��Ɍ����u���킵��͂��v�Ɠ���ł���B

������͊����\�L�̖��ȂǁA2���������Ă������A���x�͂�����4���������Ă����B

�`�F���W��̉摜�́A�����ʒu����`�������̉��̗l�q���B

���݂̋��䂪�A�A���A�[�`����L�����|��Ȍ�ݗi�ǂƈ�̉����Ă���B

����͇@�̈ʒu�ɂ�����ŁA�u��k���v�̓ǂ݂��u���傤�����͂��v���Ɣ��������B

�n�����ۂ��͂Ȃ��̂ŁA�k�J�̏�ɉ˂����Ă��闧�n����̖����ł͂Ȃ����Ƒz�������B

���̎ʐ^�ɂ́A�]���h�~�p�̍����̎x�����ʂ��Ă���B

�c����Ă���x���̌`��A���Ԋu�ɐݒu���ꂽ�x���̊Ԃ�2�{�̍|�ǂ�n���������\���������������A�|�ǂ�1�{���c���Ă��Ȃ������B

�A�̈ʒu�ɂ�����ŁA�u���a���N�\�ꌎ�v���v�ƍ��܂�Ă���B

�܂��A����ƑΊp�̈ʒu�ɂ���B���A�S���������e�̖��ł������B

���̏v���N�́u���킵��͂��v�Ɓg���h�܂ňꏏ�ł���A�Ԃɋ��܂����R詓����܂ވ�A�̓��̏v�������a8�N11���ł��邱�Ƃ������������Ă���B

���̔N��̓y�؎��ƂƂ��ĘA�z�����̂́A�S���ɐ����r�ꂽ�_����s���ւ̑�Ƃ��čs��ꂽ�A����Ƃ��Ă̎��Nj��~�y�؎��Ƃ̂��Ƃł���B

�S���̔_�����Ŗc��ȗʂ̓y�؍H�������ʂ̎��Ƒ�̖ړI�ōs���A��O�̓��H���ł͂��̔N��̏v�H���L�^������̂��ˏo���đ����B

���a5�N�ɔp�~���ꂽ�����ՂH�Ƃ��ĉ��C���ė��p���邱�Ƃ��ǂ̂悤�Ȍo�܂Ŋ�Ă�ꂽ�̂��A�C�ɂȂ�Ƃ��낾�B

�B�̐e���̋߂����狴�̉���`���ĎB�e�����B

���̉��͂����̃K�����ΖʂŁA�k���Ȃǂ͂Ȃ��B���ߗ��ĂĂ��܂�Ȃ������̂��s�v�c�Ȋ������B

����͂Ƃ������A�{�����u���킵��͂��v�Ɠ��^����RC�����ŁA�����������x�ł���B

�����āA�����x���鋴��̈ꕔ���������ŁA�ꕔ���R���N���[�g����ł��邱�Ƃ������B

�u���킵��͂��v���l�ɁA���������͓S��������̋���̍ė��p�ŁA�R���N���[�g�����͓��H���Ƃ��Ẳ��z���ɑ��݂����������Ɣ��f�����B

���A�{���̏ꍇ�́A�g���������h�͐������Ȃ��������Ƃ���ɔ�������B

������͋����Ԃ��Ȃ��n��I����n�_����U��Ԃ��āA���R詓������Ă���B

�����ɔ��Â����������邪�A������詓��ŁA���������̒n�\�������ɖ��邭�����Ă���B

�B��������Ȃ�詓��Ƃ������݂́A�f�@��詓����݂ɗ̉e�֗n������ł����B

14�F24

������O�̎ʐ^�Ɠ����ʒu����A���x�͐i�s�������B�e���Ă���B

��͂�H��̕��i�ł͕�����Â炢�̂����A���͂��̐�ɂ��܂����炭�A�[�`���������|��Ȍ�ݗi�ǂ������Ă���B

�悭����ƁA�E�̘H�������ɃR���N���[�g���̒n���������Ă���̂�������Ǝv���B���ꂪ�i�ǂ̓V�[�ɐݒu���ꂽ�]���h�~��ł���B

�����A�i�ǂ̑��݂��������悤�ɁA���̕����̘H���ɂ͑傫�Ȋזv�������Ă����B

�܂��A�B�̐e���̂����w��ɂ́A�u���킵��͂��v�̑O�ł���x���Ă����L���|�X�g���ݒu����Ă����B

�y�߂Â��Č���Ɓz �A�O�̃L���|�X�g�����\�����N���Ɏc���Ă���A�O�͓ǂ߂Ȃ������̐S�̐����̕������m�F�ł����B

�A�O�̃L���|�X�g�����\�����N���Ɏc���Ă���A�O�͓ǂ߂Ȃ������̐S�̐����̕������m�F�ł����B

����́u96.4km�|�X�g�v���낤���B�i�����c�O�Ȃ炱��͉͐�p�̃L���|�X�g�ŁA���H�Ƃ͖��W�ł������j

����͘H��̊זv��U��Ԃ��ĎB�e�����B

�傫�ȃA���W�S�N��̊זv�����Ă���A���i�͘H���ɖ���Ă��Ėڂɂ��邱�Ƃ��Ȃ��i�ǂ̗������I�o���Ă���B

���̒�͈Â��Č����Ȃ����ƂĂ��[���A�i�ǂ̒ꂩ��͒�܂Ŋђʂ��Ă��܂��Ă���̂��Ǝv���B

����ɂ��Ă��A�i�ǂ̗����̊K�i��̓ʉ����ʔ����B�������邱�ƂŁA���n�`�ɐڒ�����悤�ɂ����̂�������Ȃ����A�������`�B���Ō����������Ȃ��B

�����ďd�v�Ȃ̂́A���̋���Ȍ�ݗi�ǂ������炠��̂��Ƃ�����肾�B

���͓����A�ގ����R���N���[�g�ł��邱�Ƃ�A��k���Ƃ̊W����A�S������ɂ͑��݂������H�]�p���ɏ�k���Ƌ��Ɍ��݂��ꂽ���̂Ɣ��f���Ă������A�T����A���̏ꏊ���B�e�����S���J�Ɠ����̎ʐ^���������ƂŁi��q�j�A�i�ǂ͓S���R���ł������\�����ɂ߂č������Ƃ��������Ă���B

���H�]�p��������g���Ă���̂ŁA��C�Ȃǂ͂�������������Ȃ����c�B

���ꂪ�A����33�N�̓S���J�Ɠ�������������A��ԓ��ő�̈�\�ł����ݗi�ǂ̊T�ˑS�e���B

����A���O���̊W�Ŏʂ��Ă��Ȃ����������邪�A��k�����˂���X���b�g��������ŁA�O���2�̃A�[�`����5�̃A�[�`����L���鍂���i�ǂ��A�Ȃ�B

���܂薾���炵�������Ȃ��H�S�̓I�ɖ����ȃR���N���[�g����̍\���������A�A�[�`�������i�s���N�g�̕����j���Y�[���A�b�v���Ă悭����Ɓ\�\

���������I�@�����A�[�`���I

�i�ǂ̑啔���̓R���N���[�g���肾���A�A�[�`���̕����͑S�ė�������ł������B

�S���\�����ɂ�����ꏊ�ł��R���N���[�g�̗��p�͌Â��A������������S�����ݗp�̃Z�����g�̍��Y�����s���Ă���B

�����A�����͋���g���l���ȂǑ�K�͂ȍ\�����̃��C���ނɍ̗p����邱�Ƃ͂Ȃ��A����ɗ�����R���N���[�g�u���b�N���p����ꂽ�B

�ꏊ�ł��R���N���[�g�ɂ��S�R���N���[�g����̓S�����͖���40(1907)�N�ɏ��ː݂̋L�^�����邪�A�{�\�����͋����ł͂Ȃ��̂ŁA��������Â��Ƃ��Ă������͂Ȃ��B�����āA�A�[�`���̕�����������������Ȃ̂́A�R���N���[�g�ŃA�[�`�����肵�Č��݂���Z�p���܂��Ȃ��������߂Ƃ݂��i�吳�ȍ~�ɖ{�i�I�ȃR���N���[�g�A�[�`��������j�A�����ɖ{�\�����́g�{���̌Â��h�������Ă����B

���Ԃ���c�c

���̏���Ȉ�ۂ����A����Ȍ��t���҂�����ƍ����\�������Ǝv�����B

���������ꂪ�A����26(1893)�N�ɐM�z���ɓo�ꂵ�����̗L���ȋ��̂悤�ɁA�S�̂��N�₩�ȐԂ������Œz������A�����悤�ɋÂ����ӏ����{����Ă�����A�N��̋߂����̍\���������āA������ꡂ��ɔF�m����Ă������낤�ɁB

�ł��A�k�C�����ݓS���\�����Ƃ����ꏊ�Ɍ��݂��ꂽ�̂́A���̂悤�ɓ���g�N�₩�ł͂Ȃ��h�\�����������B

���ꂪ�A�����̖k�C���J��Ƃ������ɂ�����A�Ԃ��Ȃ��ő�̓�ւł���돟���ɒ��܂�Ƃ���őO���̃��A���������̂��낤�Ǝv���B

�c�c���D�݂̍\�������c�B

14�F25

��k�����ӂ̋����ݗi�ǒn�т̏I���ɂ́A�d����ǂɑł������ꂽ��ʂ����҂��Ă����B

�������R���̖@�ʂ������藧���Ă���A�������y�̊R���ɓۂ܂���邪�A�܂��ʍs�͗e�Ղ��B

14�F28

���̐���A�p���炵����ʕ����₷�����ł������B

�M���قƂ�ǂȂ��A���`������߂đN���ł���B

�ƂȂ�����ʂ��r���Ɍ����낵�Ȃ���A����ɎԂ̉����傫���Ȃ�����֖فX�ƕ����B

14�F31

����ɐ����i�ނƁA�삪��������A���R�ȐX�ɂȂ�B

���͂ق�̂�Ƃ������y�̃J�^�`�ŁA�قڒ����I�ɁA����͂܂��ɓS������̐��`�̂܂܂ɐL�тĂ���B

�A�b�v�_�E�����S���炵���F���ɋ߂��B

���ς�炸�A�Ԃ��ʂ��Ă������Ƃ̖��m�ȏ��͂Ȃ��B

���炩�Ɏԓ����̎p�ł�����2�{�̋���A�J���ǂ��ݒu�����L���|�X�g�����Ȃ���A��A�̒T���͓S���p���Ղ̈�ۂ����c��Ȃ����������m��Ȃ��B

�c�c�ŁA�Ō�́c�c

14�F33

�v���o�����悤�Ɉ�ʍ���̍��M�ɐi�H��j�܂�邪�A�Ԃ��Ȃ����ʐi�H��Ɍ����̋C�z���ڋ߁I�@

�H�T�̐��Ŕ�������I

�Ō���M���K�T�S�\���āc�c

14�F34�@�s���ݒn�t

�E�o�I

50���Ԃ�ɁA�܌����̈��쑤�Ԃɖ߂��Ă����B

���̃��|�[�g�̒��������Y��Ɉ�����Ă������ƂɂȂ�B

�܂��A���̂��Ƌ����̓����ɒu������ɂ������]�Ԃ��ԂŎ��ɍs����Ƃ����������A�T���Ƃ��Ă͂���Ŗ����I�����B

�T�������͖̂�1km�Ƃ����Z�����������A�����ɓS���Ɠ��H�̗��j��\�������b�������ɂȂ��Ă��邾���łȂ��A���i�ⓥ�j�̓�����ω��ɕx�݁A�܂��ɔp���T���̐��E�ς��R���p�N�g�ɋÏk�����悤�ȏꏊ���Ǝv�����B

���n���|�[�g�́A����ɂĊ����I

�@���㒲���ҁ@�`2�x�̐����I�������`

���č����ł���A����ɂ��͓̐̂S���ł������Ƃ����A��1km�̔p���B

��ԓ��͈�{���ł���A�T���̓V���v�����������A���̒a�����獡���Ɏ���o�߂�R�������Ǝv���ƁA�S���Ɠ��H�Ƃ��Ă̗����̗��j���ւ�邤���A���ꂼ��̘H�����̕ω��������A�ӊO�ɕ��G�ł������B

�{���ł́A���̗��j�ɏœ_�Ă����B

�܂���\�I�Șb������ƁA��A�̋�ԓ��ɂ́u���킵�苴�v�Ɓu��k���v�Ƃ���2�{�̋��ƁA�u���R詓��v�Ƃ���1�{�̃g���l�������݂��Ă���B

�g���l���ɂ��Ă͓S���p�̂��̂����̂܂ܗ��p���Ă���悤�ł��邪�A���͋���݂̂�]�p���A���͐V���ɓ��H�p�̃R���N���[�g�����˂������Ă����B

�����A�S���p�Ɠ��H�p�̂��ꂼ��̊�����\�����Əo��邱�Ƃ��A���̔p���̒T���̖ʔ��݂��Ǝv���B

���ł����R詓��́A���������̗������S���g���l���Ƃ��Ă͕ۑ���Ԃ��悭�A���u�B���������Ȃ��v�Ƃ����������\����̓��������A���M���ׂ���\���낤�B

�{�Җ`���ł����̒n�`�}���r���Č������A���߂Ēn�`�}�̕ω������Ȃ���A�S���Ɠ��H�̗����Ɋւ���Ă������̓��̗��j���Љ�Ă������B

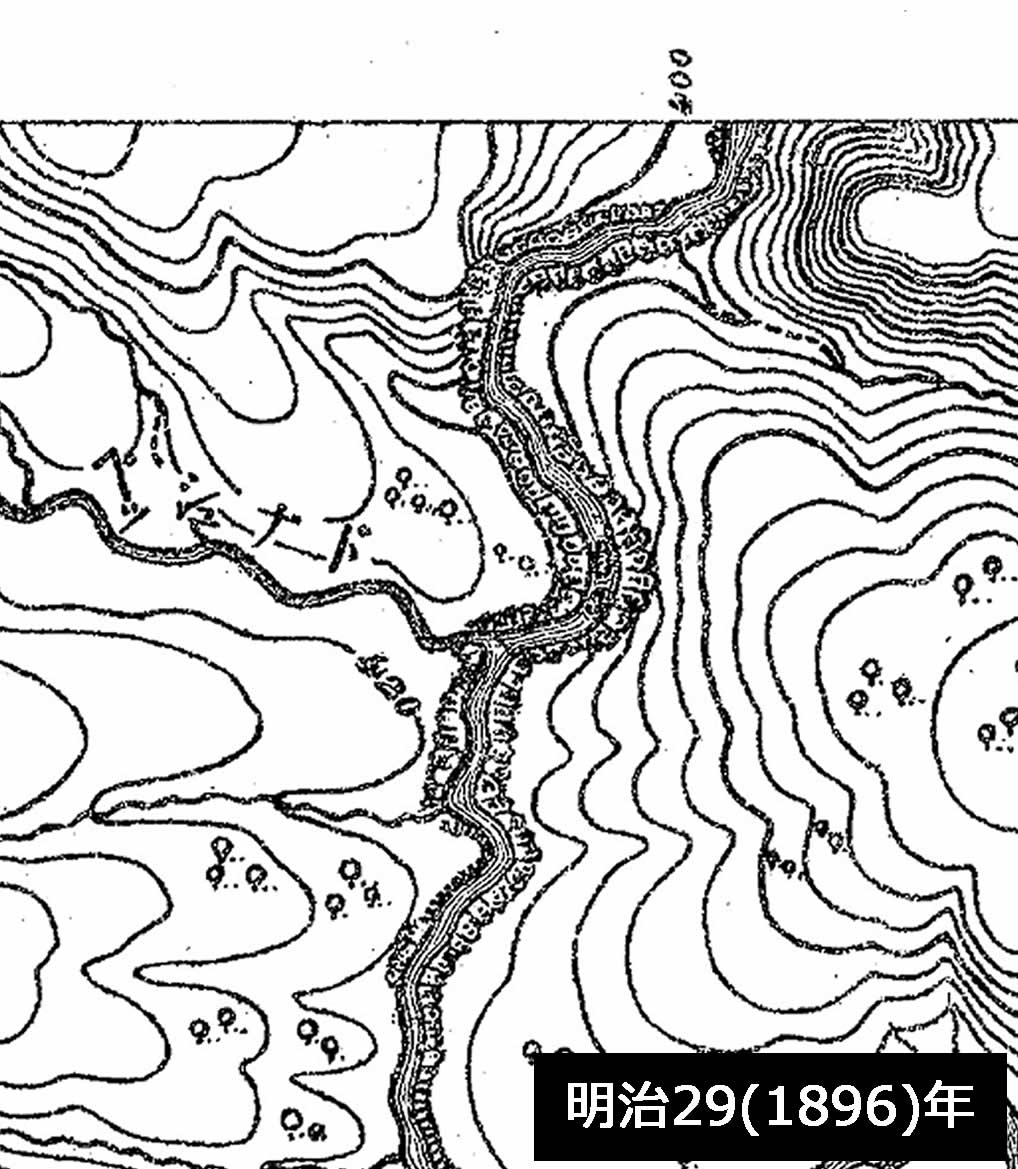

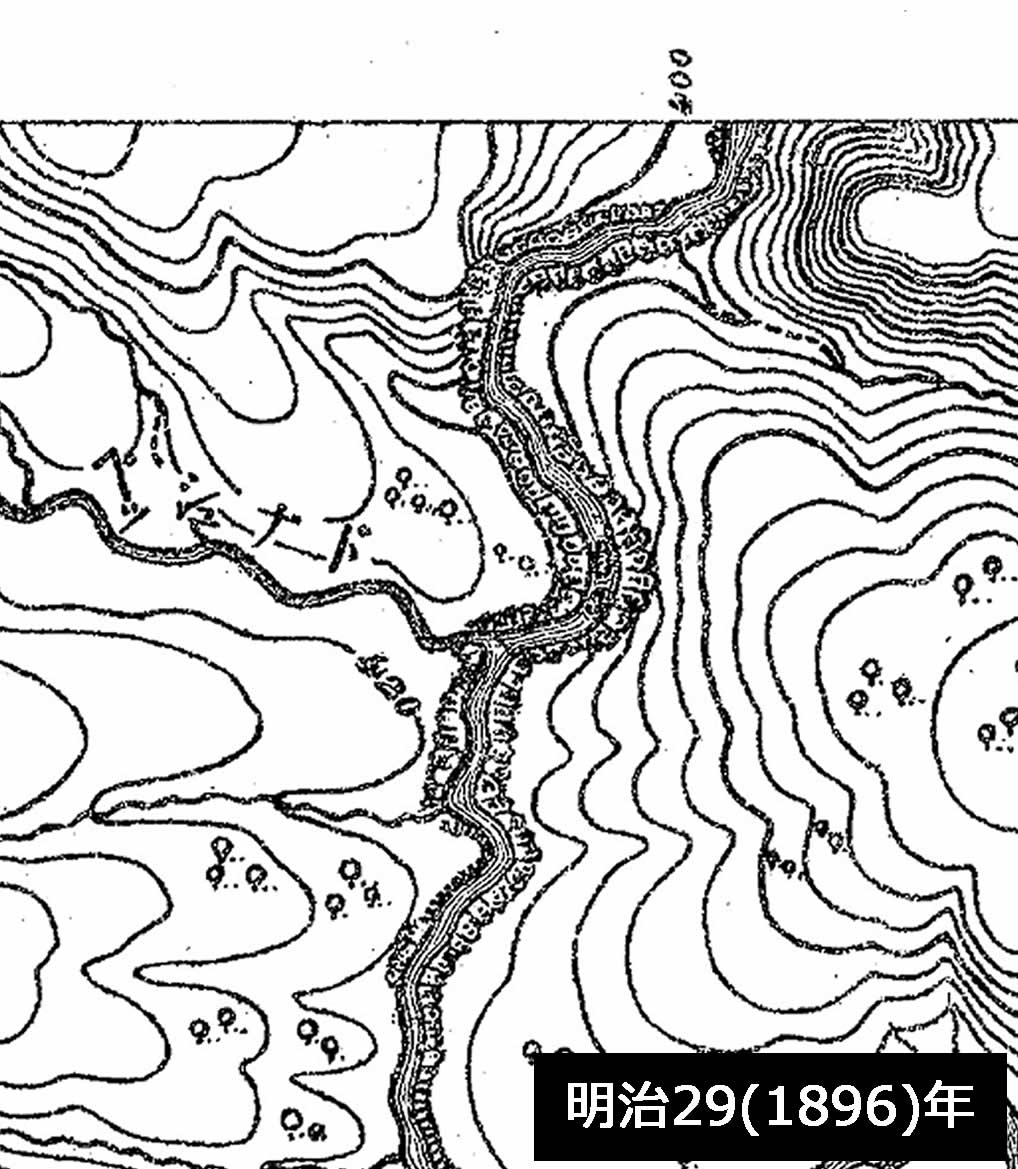

�܂��́i���j�A����29(1896)�N�ł���吳8(1919)�N�łւ̕ω�����B

���R�̎��ӂ́A�����O���܂Œ�Z�҂͂قƂ�ǂȂ��������A��m��ɉ����ĐΎ땽��Ə\����������Ԏ��R�ʘH�Ƃ��ăA�C�k�̐l�X�ɂ��͂��Ȓʍs������A���n�ɗǎ��̍������o�邱�Ƃ������a�l���������ē��𐿂��ē��荞�Ƃ����̂��A���j���Ɍ����铖�n���̏����̋L�^���B���̍����̎Y�n�͏\���ʐ�ɂ���A���ꂪ��̘a�l�ɂ���K�͓��A���Ɉ�т��u���R�v�Ɩ��t���邫�������ƂȂ����B

����29�N�̒n�`�}������Ɠ����Ƃ��S���Ȃ����A�u�g�i�V���y�b�i�\���ʐ�j�v�̒n�������͏�����Ă���B

�w�鍑�S���v�� ��2�Łx�i����36(1903)�N�j���

�������{������Ƃ��Ėk�C�������̊J���i�߂�ߒ��ɂ����āA���̋�m�쉈���̌Â��ʘH�ɉ����ē����Ɠ��������ԓS����~�݂��邱�ƂŁA�\�����삩�炳��ɋ��H�A�ԑ��A�������ʂ֓��A��i�߂���j�����܂����B��̓I�ɂ́A����29(1896)�N�Ɍ��z���ꂽ�k�C�����ݓS���@�ɂ���āA1500km���܂�̓S����k�C�������o�c����k�C�����ݓS�����~�݂��邱�ƂɂȂ�A���Ђ͌�̍����{����x�ǖ���ƂȂ��k�C�����ݓS���\�����̍H���ɒ��肵���B

���̓S���́A����32(1899)�N9��1���Ɉ���`���l�Ԃ��J�Ƃ������Ƃ���ɏ������L���A����33(1900)�N12��2���ɉ��x�ǖ�`���z�Ԃ����L�J�ƁB�r���w�Ƃ��ċ��R�w���ݒu����A����T���������͂��̂Ƃ��ɓS���Ƃ��ď��߂ĊJ�ʂ����B

��A����38(1905)�N4��1���ɍ��L�����ꊯ�ݓS���\�����ƂȂ�A����ɍH�����i�߂�ꓯ40�N9��8���ɗ��j��L���Ȏ돟���̓�H�������������S�H�͊ђʁA����`�эL�����ԏ\�����͑S�ʂ����B

���̗L���ȓS���̍H�������͂��ɐ�s���A�H���p���ނ̉^���⏉���̓��A�Ɋ��铹�H�̊J�݂��i�߂��Ă���B

���a35(1960)�N�ɓ�x�ǖ쑺�����s�����w��x�ǖ쑺�j�x����сA����3(1991)�N���s�́w��x�ǖ쒬�j �����x�Ȃ�тɁA����2(1990)�N���s�w�k�C�����H�j ��3�� �H���j�x�Ȃǂɂ��ƁA�S���\�����ɉ����Ĉ���`�x�ǖ�`�эL�����ԓ��H���\���X���ƌĂ�A���̍ő�̓�ւł���i�S���ɂƂ��Ă����l�j�돟�����܂ލ����̎R�z����Ԃ́A��͂�k�C�����ɂ���ĐB�����H�Ƃ��Ė���31(1898)�N�ɔn���ʂ����x�̓�����������A�r���ɉw���ƌĂ�銯�c�̋x�e�����������ݒu���ꂽ�L�^������B

�\���X���@���삩��\���эL�ɒʂ��铹�H�́A����30�N�S���J�ʂɂ����x�ǖ�ȓ��͉����H���J�ʂ��Q���C�U�������A����̌��͂��邪�n�s�����x���Ȃ��B

�ь��O�ҁw�k�C�����x�i����35(1902)�N�j���i�w��x�ǖ쑺�j�x�����j

�\���X���́A����39(1906)�N�ɐB�����H���珸�i�������茧����k���ƂȂ������A���̌o�H�͉E�}�̒ʂ�̂��̂ł������B���Ȃ킿�A�I�z�[�c�N�C���݂̋����i�������j�Ɏn�܂�A�V�k�����z���ē����̈���֎���B����ɓS���\�����ɉ����Ď돟�����z�������m�݂̑�Í`�܂Ŏ���s��ȓ�k�c�ѓ��H�ƂȂ����̂ł���B

���ꂪ��̑吳8(1919)�N�̒n�`�}�ɑ�����d���œ��X�ƕ`����Ă��铹�H�Ȃ̂��B

����ɖ���44(1911)�N�ɂ́A��������Â�����̃A�C�k�⍻����肽���̒ʘH����ɂ��āA���R����芥���o�ĉE���{�i���F�����S�������j�֎���O���A�����H�i�Ύ덑�A�_�U���A��������A���A��̍���237���j�������ɂ���Đ������ꂽ���ƂŁA���R�͓S���Əd�v�ȕ����̓��H�����߂���n�ƂȂ����B

���̌�̑吳���オ���R�̗��j�ɂ������ʏ�̒n�ʂ��ł����܂��������ł���B

�w�ڂŌ����x�ǖ�̗��j�x�i����3(1991)�N�j���

�^�i�`�F���W��̉摜�j�w�S���p���Ղ����IX�x���

�i���j�ʐ^�͖���43(1910)�N�ɎB�e���ꂽ�u�g�i�V�x�c��S���v�ł���B

���̎B�e����́A����T���̓r���Œʉ߂���������400m��̍���237���ɉ˂����⍪���i�ʒu�j�ŁA���������a5�N11���ɍ���T����ԂƓ����ɐV����ւ����Ă����B���̂��߁A���C�@�֎Ԃ��n��v���[�g�K�[�_�[���x����Α�����́A�`�F���W��̉摜�ł���w�S���p���Ղ�����x�̒������ɂ͈�\�i�Ԗ��j�Ƃ��āA���S���i��������݂͔p���j�ׂ̗Ɏc����Ă����B�i�Ȃ��A�������|�[�g�O�ŖK�ꂽ���A���Z���m�F�ł����j

�����炭�B�e�҂ɂƂ��Ă��A�f�ڎ҂ɂƂ��Ă��A���̎ʐ^�̎���́A�����̗��j���J�����̑�ȓS�H�ł���Ǝv�����A���̎�O�Ɏʂ荞��ł���؋��ɂ����͒��ڂ������B

�l�������n�����炢�̕������Ȃ��A�萠��̂Ȃ����낵���������A���ꂱ�������茧����k���ł���A���̐����������\�����ł���B

�`�F���W��̉摜�ɂ��A���̓��̈�\�i�����炭�͎��̐���̖��m�̋����̂��́j�ƌ�����R���N���[�g���炵���\�����i�����j���ʂ��Ă����B

�����Ă����ꖇ�A���x�͍���T���̋�ԓ��ŎB�e���ꂽ�Îʐ^������̂Ō��Ă������������B�i���j

�w�ڂŌ����x�ǖ�̗��j�x�i����3(1991)�N�j���

������́A����34(1901)�N�ɎB�e���ꂽ�u�\�������R詓����߁v�̎ʐ^�Ƃ̂��ƁB

�����I�ɁA�J�ʒ���Ƃ������ƂɂȂ邪�A����̒T�����̓��|�W�ʐ^�Ɣ�r���Ă���B

���̎ʐ^�͓S������̍���T����Ԃ��B�e�����M�d�Ȃ��̂��B���a5�N�ɑ������p�~���ꂽ����������A�B�e�@��I�ɂ��M�d�ł���B

����ȋM�d�Ȏʐ^���番����̂��A�{�҂ŏЉ���A�[�`���̂���i�ǁi��k���̑O��ɂ���\�����j���S�����ォ��̍\�����������Ƃ������Ƃ��B���R詓��Ƌ��ɋ�Ԃ��\�����K�͍\�����ł���i�ǂ��܂��A�����̓S���ɗR������\�������������Ƃ��͂����肵���̂ł���B

�w���{���L�S���S�N�ʐ^�j �{�ҁx�i���a62(1987)�N�j���

����1���A�S������̋��R詓����ʂ��Ă���ʐ^���������B

���a62(1987)�N���s�́w���{���L�S���S�N�ʐ^�j �{�ҁx�Ɍf�ڂ���Ă����ʐ^�ŁA�L���v�V�����ɂ́u��m�쉈���̏\�����v�Ƃ��������Ă��Ȃ����A�ԈႢ�Ȃ����R詓��Ƃ��̓����ɘA�Ȃ��^�i�ǂ���ʑ̂ł���B

���H����Ɂu��k���v�����܂��Ă���X���b�g�����ɂ́A���������̏�H�v���[�g�K�[�_�[�����܂��Ă������Ƃ����Ď���B�c�O�Ȃ��炻�̋����͍��Ȃĕs���ł��邪�B

�Ȃ��A��������̏\�������ݍH���ɂ��ẮA�ő�̓�ւł������돟���ɂ��Ă͔�r�I�����̋L�^���c���Ă��邪�A����T����Ԃɂ��ďq�ׂ��H���L�^�͖��������B

�����A�w��x�ǖ쑺�j�x�ɂ͎��̂悤�ȋL�q������B

�܂��x�@�͂̏[���łȂ�����ł������̂ŁA�y�H��W�҂̊Â����Ԃɏ���Ĉ�U�S���H���̊č������̐l�ƂȂ�����l���͂������A�����̕ۏ�����Ȃ������B��l����g�ɂȂ��āA������O�_�ƌ�_�ɕʂ�A��{�̃��b�R�_�ƃ��b�R�ō��̃u���h�[�U�[�̂���������̂ł���B��̐؊����������ĉ^�ꂽ�̂ł������B���̏o������v�܂ł̏d�J���Ȃ̂ɁA���ĂƐ����X�ŕ�炷�̂ŋr�C�ɂȂ���̂������A���X�Ɏ��S�������A�����邤���͖_���ɂ���ĘJ�����������ꂽ�p�͑S���S�߂ł������B

���R�w�ɋD�Ԃ����ׂ荞�ޑO�ɏ\���ʐ�̓S����n�邪�A���̓S���̉E��ɕ���ł���⍪���̂����ƂɐΒn���������Ă���B���̒n���̕��߂̑��ނ�Ɂu�\�����J���V�ێ��ҁA�L���������A�����O�\�ܔN���H�A���c�^���V�v�ƍ��Δ肪����B�^�Ƃ͋��R�����̌��J�ҁi�����j���c�F��ł���B���̕��߂������̓y�H�����߂��Ă���Ɠ`�����Ă���̂ł���B

�w��x�ǖ쑺�j�x���

���̂悤�Ɂi���p�O�ɂ���ʂ̋L�^����j�A�ȑO���|�[�g��������24�N���k�����́g���l���H�h�ɑ����đ䓪����������g�^�R�����J���h�ɂ���Č��݂��ꂽ���Ƃ��q�ׂ��Ă���B

�H�����e�ɂ��Ă̋L�^�͖R�����Ƃ��A�J��Ƃ�����`�̉e�ɉB�ꂪ���Ȑl���y���I�S���H���ɂ���đ��������̋]��������ꂽ���Ƃ͊ԈႢ���Ȃ��悤���B

�ȏ㌩�Ă����悤�ɁA����30�N�㏉���̂قړ������ɁA���R�̒n�֕����������炷���H�i�\���X�������茧����k���j�ƓS���i�k�C�����ݓS���\���������ݓS���\�����j���a�����A��҂�����T�����������ŏ��ɐ�J�����̂ł������B

�S���͂��̌�A����42(1909)�N�ɏI�_�̕ύX�ɂ����H���Ɩ��O��ς��A����ɑ吳2(1913)�N�ɂ͋��H�{���ƂȂ�i�����Ɍ��݂̕x�ǖ���̋�Ԃ������j�A��10(1921)�ɂ͍����܂őS�ʂ������Ƃō����{���ƂȂ����B

�܂��܂��g�傷��A���̎��v�ɉ�����ׂ��A�A���͌����h�Џ�̃l�b�N�ƂȂ��ԂŐ��H�̕t�ւ��s��ꂽ�̂��A���̌ォ��ł���B

���a5(1930)�N11���A�����R�`���R�Ԃ̈ꕔ�ł���1.6km���V���ɐ�ւ���ꂽ�B����ɂ����R詓����p�~����A�V����2�{�̉����E�b����m�싴�����ː݂��ꂽ�B����T���̋�Ԃł���B�����͍����{���Ƃ��čŏ����ɊJ�Ƃ�����Ԃ��������A�ł������ɔp�~����邱�ƂƂȂ����B���ꂾ����肪�傫���������Ƃ�邪�A�c�O�Ȃ��炱�̕t���ւ��ɂ��Ă̓\�[�X���w�S���p���Ղ�����x�V���[�Y�����Ȃ��A�ڂ���������q�ׂ�j���͖������ł���B

����T����Ԃ̓S���Ƃ��Ă̊���͂��傤��30�N�ڂɏI������̂ł��邪�A���ꂪ����3�N��A���x�͓��H�Ƃ��ē˔@���𐁂��Ԃ��̂ł���B

����39�N�Ɏw�肳�ꂽ���H�̉��茧����k���́A�吳8(1919)�N���z�̖k�C�����H�߂ɂ���āA���n�̓��H�@���x�ɏ�������`�ōX�V���ꂽ�B

�����ł͓��n�̌����ɑ�������n����ƌS���ɑ������鏀�n������w�肳��A����炪���a27�N�̌��s���H�@�ɓ��������܂ő�������B

����T���̊W�ł́A�吳9(1920)�N���n���3���D�y�����������n���68���Y�͈�������w�肳��Ă���A���ꂼ�ꌻ�s���H�@�̍���38����237���̑O�g�ł���B

�n����D�y�������̍ő�̓�Ƃ��Ē��炭�����Ԃ��ʂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ������돟���ɂ����ẮA���a6(1931)�N�Ɍ������̊�ɂȂ�V�����J�ʂ��ԓ��Ƃ��Ă̕ւ��v��ꂽ�B

���̌o�H�ɂ�������R���ӂɂ����Ă��A�]���́u�n�s�����x���Ȃ��v���x�̓��H����A�����Ԃ��ʍs�o������x�̔\�͂����������H�ւ̉��z����Ă�ꂽ�͕̂K�R���낤�B

�����炭����ȔO��̑O�ɁA�S���Ȃ��p�~��������̋����Ղ���э���ł����̂������B

���a8�N�̏ɂ��āA�w�������x�ɂ́A���̂Ƃ���f�L����Ă���B

�i���j

8�����{���J�V����4���Ԃɘj���^�������v�����͐�×����ׂɁi�����j��m�샆�N�g���V�x�c���݂̔�Q�r��Ȃ���̂���˂�Ĕ�Q�����̏�ЊQ�����H���Ƃ��Đ\���������ɐ������킵�ߋ~�ώ҂��g�����v�H��������@�Ȃ����R�����R�ԓ��H���ǍH���͓y�؎������̒��c���ȂčH����i�ߑ��v�~�ώ҂��g�������̏v���߂��ɂ���{���H�����̋łɂ͑������̕����������ȂĐl�����Y�t������Ɏ����

�w��x�ǖ쒬�j �����x���

���̂悤�ɁA����x�ǖ쑺�̏��a8(1933)�N�x�̎������ɂ́A���̔N�ɓ����̎��ƂƂ��āi�n����D�y�������́j���R�`�����R�Ԃ̓��H���ǍH�����i�߂��A������Ƃ��đ����̐��������҂�p�������ƁA���̊J�ʂ��߂����Ƃ�A���n�̕��i���D��Ă��邱���Ȃǂ��o�Ă���̂ł���B

���n�̏�k���Ȃǂ̖��ɏv���N�����a8(1933)�N11���ƋL����Ă��邱�ƂƂ���v�����L�q�ł���A��A�̍H���̗R�����͂����肵���B���㕗�Ɍ����A�J���ǂ̒��c�H���Ƃ������Ƃ��B�܂��A�����鎞�Nj��~�y�؎��Ƃ̐��i���L���Ă������Ƃ����m�ɂȂ����B

�����A���̍H���ɓS���̋����Ղ𗘗p�������Ƃ́A���y���Ȃ��B

�܂��A�킴�킴�������Ƃł��Ȃ��Ɣ��f���ꂽ���B�����A�L�^�Ƃ��Ă͂��܂�q���C�b�N�łȂ��v�f�����c�B

��������A���i�̗ǂ��𐄂��Ă���B�܂��m���ɂ������͕��i�͂悢�Ƃ��낾���A�R���̕��i���悢�ꏊ�͂����Ă���������ȁB�ЊQ�Ɨׂ荇�킹�c�B

�����܂Ō��Ă����悤�ɁA�����̒n����D�y�������́A�x�ǖ쁨�R���������R�����R�����Ё��돟���Ƃ����o�H�������A����͍����{���Ɗ��S�ɕ���������̂��������A��q�̓��H�t���ւ����s���ĊԂ��Ȃ����a13(1938)�N9��1���ɓ������̌o�H���ύX����A�R�������B�z�����ЂƂȂ����B���ꂪ���݂̍���38���Ɉ����p����Ă���B

���������Ă��̂Ƃ��A����T����ԂƂ��ǂ����R�̈�т́A�����Ɠ��������ԍő�̊�������O��āA���n����Y�͈�����̒P�Ƌ�ԂƂȂ����B�������N�ɂ��̓��H���n���46���Y�͈�����֏��i���Ă���B

����T����Ԃ̓��H���̕ϑJ���܂Ƃ߂�ƁA���茧����k�����n����D�y�����������n����Y�͈�������n����Y�͈�����ł���B

�@�����ɂ���������g���l���̏ڍׂȃf�[�^����������

2025/11/10�NjL

�u�k�C�� �g���l��wiki�v�̊Ǘ��l�ł���Morigen���iX:@morigen_tw�j���A�w�J���� ������������ ���a34�N3�������݁x�̂������������������B����͊J���ǂ��Ǘ����铹�H�i�ꋉ�����E�����E�J�����H�j�ɏ��݂��������ƃg���l���̈ꗗ�\�ŁA���a42�N���̃f�[�^�ł��邨����݁w���H�g���l����Ӂx�̃g���l�����X�g�������������Â����ڍׂȖk�C���ł̓��H�g���l�����X�g�ł���B

���̎����ɁA�����́u��������Y�͐��v�ɑ�����B��̃g���l���Ƃ��āA���R詓��̃f�[�^�����̂悤�ɋL�^����Ă����B

| ���ݕ��� | 詓��� | �ʒu | ����(m) | ����(m) | ��L����

�������� | �f�ʋy���H | �H�ʋy�n�� | �v�����z | �v���N����

|

| ���� | ���R詓� | ��x�ǖ쑺�厚���R���\���� | 16.60 | 4.40 | 4.92

5.13 | �n���^

������ | ������

�d�� | �\ | �\

|

��r�Q�l�Ƃ��āA�����A�w���H�g���l����Ӂx�̋��R詓��͎��̂悤�ȃf�[�^�ł���B

| �H���� | �g���l���� | �v���N | ���� | ���� | �L���� | �ǖ� | �H��

|

| ����237�� | ���@�R | ���a8(1933)�N | 17m | 4.0m | 4.5m | ���H���� | ���ܑ�

|

�����āA�u����̓���H���v�̊Ǘ��l�ł���]�c������(X:@roaddata_numane)���A���n���̎����ł����w���a32�N3�����݁@1������2�������J�����H(�ێ��H��)�������������x�̂������������������B

�������Ƃ���̋������X�g�ł���A���n�Ŗڂɂ���2�{�̋��̃f�[�^�����̂悤�ɋL�^����Ă����B

| ���ݕ��� | ������ | �ˋ��ʒu | �͐얼 | ����(m) | �Ј�(m) | ���ʐ�(㎡) | �㕔�\���im�`�A�j | �����\�� | �v�����z(�~) | �v���N����

|

| ���� | ��k�� | ��x�ǖ쑺�����R | ��m��x�� | 10.40 | 5.50 | 57.20 | �S�R���N���[�gT�^�i10.0�`1�j | �������p�R���N���[�g | 1763 | ���a8�N11��30��

|

| ���� | ��K�� | ��x�ǖ쑺�����R | ��m��x�� | 10.40 | 5.00 | 52.00 | �S�R���N���[�gT�^�i10.0�`1�j | �������p�R���N���[�g | 1720 | ���a8�N11��30��

|

���̎����ɂ���āA���Ɂu���킵��͂��v�̊����\�L�����������B

���Ԃ��u��K���v�Ə����̂��낤�Ɨ\�z�͂��Ă������A���̒ʂ�ł���Ƃ͂����肵�āA�������肵���B

���ƁA���n�ł͂����܂ňӎ��������Ȃ��������A��k���Ɗ�K���̋����͑S�������������B

�����炭�P�Ȃ���R�ł͂Ȃ��A���Ƃ��ƓS�����ł��邱�ƂƊW������B�S�����͑S���ő�ʂɉː݂��ꂽ���߁A�ˋ��n�_���ƂɃ[������v����̂ł͂Ȃ��A���炩���ߋK�i�����ꂽ�W���v�̋������H��ő�ʐ��Y������őg�ݗ��Ă���@�������Ύ��ꂽ�B�n�`�ɍ��킹�ċ��̒��������߂�킯�����A���̍ۂɂ͕W���v�̌��ɍ����悤����̈ʒu�����炷�ȂǍH�v�����ꂽ�̂ł���B

�����̈�v�́A�����̓��H�����S���̋�����ė��p���Ă��邱�Ƃ��ʔ����������Ǝv���B

�Ȍ�̋L�^�Ƃ��ẮA���a28�N�Ɍ��s���H�@���œ���237������Y�͐����w�肳��A���ꂪ��40�N�Ɉ�ʍ���237���։��̂���ĊԂ��Ȃ��A���ݎg���Ă��铹�H�ɕt���ւ���H�����s��ꂽ�o��������������Ȃ��B

��������̓�H�Ԃ���G�s�\�[�h��ʐ^���~�����Ƃ��낾���A���̂Ƃ��떢�����ł���B

���a44�N10��30���ɂ́A�����R�`���R�ԍ����ɁA�⍪���A���A�܌����̎O�����ː݂���A�v�H�����s��ꂽ���A�⍪���ŎO�v�w�́u�n�肼�߁v����I���ꂽ�B

�w��x�ǖ쒬�j �����x���

�ȏ�̒Z�����͂ŁA���G��������A�̓��H�̕t���ւ��̍ŏI�y�[�W�͒��ߊ�����B

�����A�p�����ɂ���ē��̌��Ƃ��Ă̗��j���������Ƃ��Ă��A�l�̑̌��Ƃ��Ẵy�[�W�͍X�V���ꂤ��B

�w�S���p���Ղ�����x�̒��҂⎄�́A���̕����ɗ͂𒍂������ƂɂȂ�B

�Z���Ȃ�������ǂ��낪�������̔p���́A��������D���ȎҒB�̑̌��ɑN�₩�ȃy�[�W��a���ł������Ƃł��낤�B