石門攻略作戦

2018/4/25 16:05

以下は、呪文ではないが、読みづらいと思う。この景色に向けた私の思いの丈だ。もし読むなら一気読みしてくれ。

私は叫び声を上げていた。 目の前の光景から瞬時に浴びてしまった大量の興奮がそうさせた。 巨大な海蝕洞だった。 これならどこに出しても恥ずかしくない観光名所になるだろうが、私を叫ばせたのは、ただの畏景ではなかった。 道。 この海蝕洞は道だった。道を兼ねていた。 当然、道の部分は人造だ。 天造と人造の境目が、厳密にどこであるかは分からない。案外に人が手を加えた部分は少なかったかも知れないし、知れば驚愕するほどの大工事があったのかもしれない。誰が作ったのか分からない。顔は全く見えないが、ここを道に変えたその者の、真剣さだけは伝わってきた。 私の前に予告なくこいつは現われた。 現われてしまったら、それを見た私が、平常心を保てるはずがなかった。 定量的に計ることは出来ないが、おそらく、ここ10年の探索中でのトップ10に入る衝撃と興奮が瞬時に私を脳を焼いた。 この景色を見られたならば、もう探索は成功だった。 私は日本の道路の知られざる究極の光景を、また一つ新たに知ることが出来たのだから。 道を踏破したという記録よりも、道で何を感じたかということが、私の一番の宝だ。 最後に一つ断言する。 この海蝕洞と隧道が合一した景観は、私が誇りたい日本の廃道風景トップ3に秒で入った。他の2つが何であったとしても、陥落はない。 お前は私を夢中にさせた。最高だよ。最高だ!!!!!うおーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

海原に突き出た、隆々たる山脈の背骨を窺わせる、巨大な岩体。

その先端から数十メートルの位置に、“窓”のような隙間があった。

しかし、窓という表現は岩山の大きさを基準とした場合であって、卑小な私を基準とするなら、これは――

世界を隔てる、石門。

道は示された。

いつだってそう。

私は与えられる者で、道を造ることはない。

道を与えられ、辿ることが、私に与えられた選択の幅だ。

頭を使え。それから身体を。

正念場。今日最大の正念場。ここを征服できた者だけに、この先の世界は開かれる。

探索の目的を達成するためには、あの海蝕洞の石門をくぐる以外はない。海を泳ぐか空を飛ぶことでもできない限り、迂回は不可能。

しかし、石門に辿り着くこと自体が、簡単ではなさそうだった。

彼我の距離は目測100m、さらに高低差20m。地面に張り付いて移動するしかない私に与えられた、十分な試練だ。

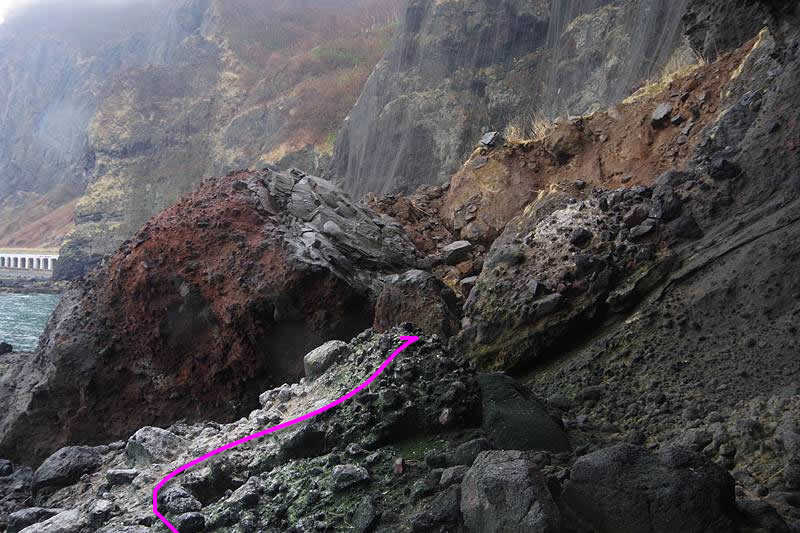

さしあたって足元には、道と呼べるかも怪しい微かな踏み跡があった。写真に線を示したところにある。

次の写真は、この線の末端の小さな尾根の上で撮影した。

悪い予感は的中した。

道が途切れた。

かつてあったはずだが、石門へすんなり行かせてはくれない。

ただ、一番恐れていた事態は、免れていた。

一番恐れたのは、ここから一歩も先へ進めないという状況だった。

斜面は急で、道も見当たらないけれど、それでもどうにか、木々や岩場を頼りに、

石門のお膝元というべき眼下の磯へ、下りることはできそうだった。

一歩一歩進んでいけば、その先に新たな道が開かれる。

先が見えないとき、いつもそうして進んできたのだ。

これまでの数え切れない成功体験を頼りに、道なき斜面へ足を踏み入れた。

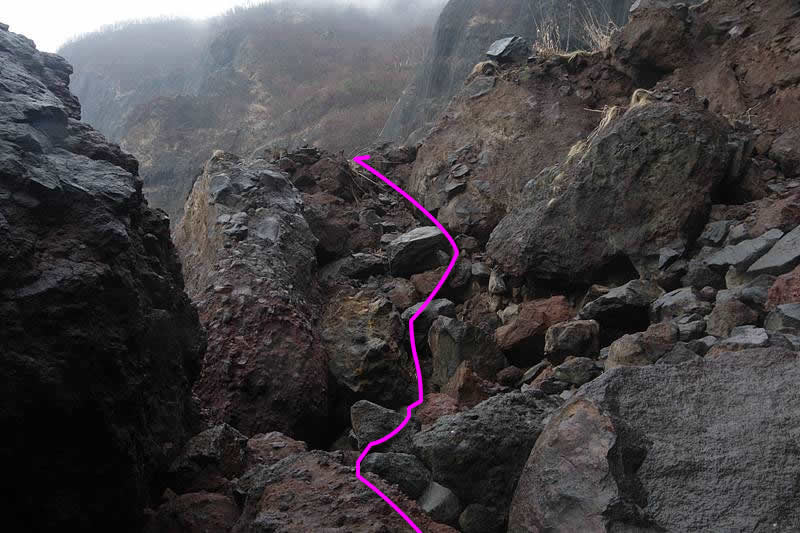

かつて大きな崩壊が、ここであったのかもしれない。

そのために道の痕跡が、地形ごと、失われたのではないかという疑いを持った。

写真のような巨大な岩塊が、折り重なるように組み合わさって、急な岩場を作っていた。

私はどうにかこうにか降りられるルートを探しだし、20mからの高低を攻略した。

ちょうど、この写真の場所を下ったのだが――

――これが私が通ったルートの全体像である。

真っ当な道を求めることが無駄だと分かる、酷い崩壊地だった。

帰り道のことも気がかりだったが、今は前進に専念したい。タイムリミットが近づいている。

夜になる前に、ここだけは通過してしまわないとまずい。もちろん、帰路も含めてだ。

16:10 《現在地》

先ほど見下ろしていた石門直前の磯へ到達した。

だが、ここもヤバい。いまは平穏だが、この海の近さは不気味だ。

少し波が出て来たら、すぐに溺れてしまいそうな場所だと感じる。現に海水で濡れている。長居できない。

命を預ける唯一の退路に、こんな場所を残していくのは不安だったが、

かつてはここも道の一部だったのかもしれない。橋でもなければ、ここを通らず石門へは近づけない。

少し平らに見えるのも、人造の古い成果なのかも知れなかった。

ふはははは!凄すぎる!!!

こんな凄ぇ道路が、北海道の荒くれた海っぺりで、私を孤独に待っていた!

凄ぇ! こんな道を見つけちまって……! 伝説級だこれは!

とんでもない。本当にとんでもない、異次元レベルの道路風景!

このままゲーム世界に登場したって負けない。ファンタジーを超越した現実の道路だ。

凄ぇ!

侵食に負けたのか、低い位置は道形といえるようなものがほとんどない。

そのため、今から踏み込む核心部との間には、人の歩幅を超越した落差があったが、

礫岩のおかげで手掛かり足掛かりが多く、他の岩質なら無理そうな斜度でも昇降は可能だった。

夢見がちな私でなくても、日本人ならば誰もが、桃太郎に登場する“鬼ヶ島”を連想しそうな風景だった。

ここに道を通そうとした偉大な先人が、どのように呼んでいたのかが気になった。名無しでは絶対ないはずだ。

地形図には名前が残っていない“小さな”岬だが、鵜の岩トンネルで抜けているくらいだから、「鵜の岩」と呼ばれていたのか。

この辺りに鵜が生息していたか、岩の黒さに鵜の姿を連想した和人の命名か、そもそも鵜の岩は別のものなのか。

名前もさることながら、この風景自体がかつてはどのくらい知られていたのかも気になった。

旅人が一度見れば、二度と忘れず、再び人を誘い込みそうな凄愴な光景だ。

だが、旧国道開通以前の雷電海岸に、行楽目的で足を入れた旅人が多くいたとも思えなかった。

私だって国道や旧国道の力を借りてここに来ている。それらがなくて入口から全てこんな道だったなら……。

“石門”核心部への、全天球動画による接近風景だ。グリグリしてくれ!

16:12 《現在地》

はっはっは!やったぞ!! 到達だ!

初めてこの石門を目にした時刻から8分後、私は石門を絵画ではなく道路にした。

私を誘った鉄棒たちが、勢揃いで出迎えてくれた。ひしゃげてはいたが強かった。

構造としては、隧道というよりも片洞門と表現すべきだろうか。

巨大海蝕洞の壁の一部を、人が立って歩ける広さでコの字型にくり抜いた部分が道になっていた。

いまでも海水を通じている、そういう意味でここは、“現役の海蝕洞”だった。

海蝕洞が隧道を兼ねている光景を見たのは、これで何度目だろうか。

いくつかぱっと思い出されるものもある(あれやこれや)が、今回が一番大きな海蝕洞だと思う。

眼下の青い海面は、深さが読めなかった。ただ、とんでもなく深そうだった。

今日は本当に波が穏やかな日だ。だから、狂濤の光景を想像することは難しい。

狭い洞内で何が起きるのか、生きた人間に観察させるのは、あまりにも酷だろうから、

この鉄棒にフィールドカメラでも設置して、嵐の日を跨がせてみたいものだった。

隧道ではないが、仮にこの海蝕洞全体を隧道として測量したら、多分日本一天井が高い隧道になるだろう。

海面から天井までの高さは15mはありそうだが、海の深さは不明。路盤は海面と天井の中ほどを、3mくらいの起伏をもって横断している。

海蝕洞全体の幅は、路盤があるあたりが一番広く、5〜7mくらい。反対側の壁は触れることも出来ない。道幅は1mほどしかない。

海蝕洞の長さは、15〜20mくらいだろうか。くぐる間、道は片洞門の形状になっている。ここだけは人が造ったのだろう。

道は入口付近が一番高く、奥へ進むと急な岩場を一気に3mほど下る。

下った先、ちょうどこの写真を振り返って撮影したあたりが洞内中間で、

ここから先はまた少し登りながら、出口へ向かう。

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

海と道が同居する石門内部の全天球写真だ。

私の身体と比較した空間の大きさを感じてほしい。

入口付近の高い場所は、鉄の棒が柵の支柱として使われていたようだが、

中央付近にそれはなく、代わりに直径10cmほどの丸い孔がいくつか並んでいた。

木の棒を支柱として挿していたのだろう。鉄棒と同時代のものではない気がした。

ここが道路として使われていた期間は、短くなかったのかもしれない。

少なくとも、鵜の岩トンネルの建設時に工事用道路として使われた“だけ”ではなさそうだと感じた。

突然だが、

来るぞ!

遂に現われるぞ!

あと数メートルで、出口。

そして、出口から見えそうだ。

鵜の岩トンネルの向こう側の旧国道が!

あれが、樺杣内覆道。

……すごい……。

旧国道は、完全な身の守りを固めていた。

だが、全て放棄されている。

……つうか……到達出来るのか、これ……

「梯子滝」と思われる激しい落水が、城塞のような構造物――

鵜の岩トンネル東口の向こう側に見えていたが……

到達出来るかは分からない!!

旧道再上陸への険しい道行き

2018/4/25 16:14 《現在地》

鵜の岩トンネルの迂回は、予想だにしなかった驚愕の“海蝕洞隧道”との遭遇を、私に与えてくれた。

そしていま隧道をくぐったことで、これまで遮蔽されていた領域……前人未踏ではないが気分的にはそれに近い目的地「樺杣内覆道」が、偉大なる長躯を私の前に示したのだった。

樺杣内側の旧国道の最寄り地点まで、地図の上ではここから約150mある。

すんなり歩ければ僅かな距離だが、そうはならないことは一目瞭然で、まだ辿り着ける確信を持てない状況だ。

隧道の先の道が、どこに付いていたのか、そしてどう進めばいいのか、読めない。

正面右寄りに白く迸る「梯子滝」への接近報告がある以上、ここを通り抜けるルートはあると思うが、どうやって進んだらいいものか。

とにかく、この高さのままで進むことが出来ないのは明らかなので、足元の岩場を波打ち際まで下降することから始めようと思う。

?! なんだこれは?

隧道の出口に、2本の標柱が立っていた。

高さ20cmほどの小さなコンクリート製のものと、60cmくらいの白ペンキの木製標柱。いずれも岩場にセメントモルタルで固定されていた。文字や図形の表示はなく、ただ見たまんまの標柱である。

同じようなものを近くで見た覚えもなく、ここで突然現われた。

全く以て、正体不明だ。

正体として考え得るのは、例えば漁業関係。周辺の海域に漁区が設定されていて、その境界を示している可能性がありそうだ。

当地の景色の奇絶性を思えば、観光関係の記念物というのも説になりうるが、ここまでの体験した道程と、この先にあるだろう想像の道程を勘案すれば、現実的ではない。

平成14(2002)年という最近まで、今の旧国道を車が行き交っていたわけだが、当時でさえ、ここを訪れるのは気軽ではなかったはず。

16:18

隧道……、いや、海蝕洞からの脱出は、いきなり難関だった。

先に辿り着いた西口は良かった。磯から緩やかに到達する歩道が残っていたから。

一方でこの東口は、かつてそれがあったのかどうかも怪しまれるほどに、道の痕跡が乏しかった。

初めから道は西側にしかなかったのではないかと疑いたくなったほどだが、旧地形図にはここを通過する徒歩道が描かれていたわけで(隧道は書いてなかったが)、道はあったのだろう。岩場に巻き付くような桟橋だったのだろうか。

とにかく現状、ここから樺杣内側へ進むためには、礫岩という歩行粘着性の抜群に高い岩質に頼った、かなり無理矢理な昇降とトラバースを要する。私はチェーンスパイク(←雪用なので一般には推奨は出来ないが、比較的安価で着脱しやすく、なにより斜面歩行の安定性が抜群に向上するので、こうした岩場でピンポイントに使用している)も着用している。

加えて、海面ギリギリ(水面上30cmくらい)を歩くので、波が立つと通行困難になると思う。

したがって、この先探索中に波が高くなれば、取り残される危険がある。それは恐ろしかったが、戻ってくるまで1時間もないはずだから、天候の急変がないことを祈りながら進むことにした。

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

海蝕洞を正面に臨む位置にある、波打ち際の岩に上って撮影した、全天球写真。

超広角を越えた全周囲画角だからこそ、1枚1枚の写真ではおそらく伝わらない、この土地の険しさが伝わると思う。

険しいところにカメラを向けて実際以上のハードさを偽ることも出来ない(笑)。

むしろ、通れるところにカメラを向けてきたのがこれまでだ。

カメラを向けていない場所は大抵が通行不能で、ルートの選択の幅が極めて乏しい。

そんな中でも、この岬をくぐる海蝕洞の唯一性は圧倒的で、迂回ルートは存在しない。

西側では、僅かながら山越えの可能性も考えていたが、東側はさらに切り立っていて、

私には命を抱いたままの山越えが出来るようには思えなかった。

海面すれすれまで降りたところから、今度は岸伝いに東へ向かうわけだが、これまた一筋縄ではいかない。

岩山が崩れてきたのか、もともと海岸に突き立っていたのか分からないが、アパートほどもある赤くて巨大なとんがり岩が行く手を阻んでいた。

片側は海に直接落ちていて通行不可能。必然、山側へ入っていくしかなかった。

大岩を迂回すべく山側ルートを採ると、今度は珍しく土が露出した崩壊地が行く手を阻んだ。

おそらく前出の巨岩は、ここから転がり落ちて、今の場所に移ったのだと思う。アパートほどもある巨岩が転がる姿は想像も付かないが、凹凸が偶然とは思えないほどに整合していた。

ここも海側は通れないので、崩れやすいガレ場を慎重によじ登る進路を採った。

うおおおおぉぉぉ!!

格好よすぎるよっ!

なんて場所なんだ……。ヨッキれん殺しだよ……。雷電為右衛門ヤバすぎるよ……。

二つの岬に囲まれた樺杣内という一つの小世界が、遂に前景無く完全な形で開示された。

一番遠くに見える陸地はビンノ岬で、昭和30年代までは、この海岸線の代表名を思わせる雷電岬を名乗っていた。

ここから見る限りは、いま越えた無名の岬と険しさも規模も大差無いと思われるが、こちらと違って陸路踏破の記録はない。

ビンノ岬から陸をなぞると、樺杣内覆道が海岸防砦のように連なっている。ここまでは先ほども遠望した。

だがその手前、圧倒的な堅固さを感じさせる窓のない覆道によって守られた、鵜の岩トンネルの東口。

そこはこれまで岩陰になっていて、よく見えなかった。

格好よすぎて震える姿だった!

樺杣内覆道との鵜の岩トンネル東口がある領域は、高層ビルのような岩峰に隔てられていた。

そこを旧国道は短いトンネルで貫いていたが、坑口がどうなっているのか、早くも見えてしまって、辛かった。

完全閉塞!(涙)

北海道開発局の廃トンネル封鎖の徹底ぶりは、凄い。

わざわざ塞がなくても、もうここへ来ることだけでも大変だというのに……。

しかし、樺杣内一帯では、あそこだけが屋根のない明り区間になっているようだ……。

それだけでも希少……。それにあそこは……

前後を完全に閉ざされた、絵に描いたような離れ小島的領域(絶対領域)。

そのことに惹かれるのは、私だけではないはずだ……。

離れ小島に、上陸してみたい……。

だが、この離れ小島的領域への到達は、文字通りの狭き門を通らねばならないだろう。

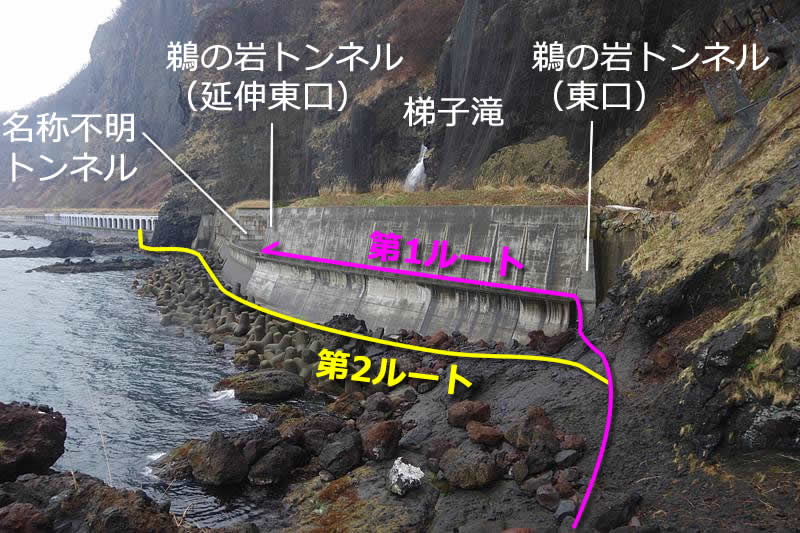

地形を一望してみるに、あそこへ立つためには、鵜の岩トンネル東口延伸部分の脇にある防波堤の上を通って行くしかない。

しかし、行ったところで、その先の名称不明のトンネルが閉鎖されているので、樺杣内覆道へは進めないのである。

時間がいくらでもあるならばまだしも、いまの状況では、何を優先すべきかを考える必要があった。

だが、考えれば、優先すべきものはここにしかないと分かった。

この短い明り区間が旧国道であり、探索すべき主題である。先へ進むことが目的ではないのだ。

行くぞ! 攻城戦!!

まずは図中の「第1ルート」から、梯子滝前の要塞のような旧道を目指す。

その後に改めて「第2ルート」での長城のような樺杣内覆道への到達を目指すことにする。

間もなく念願の“旧道再上陸”が果たされる。

不安は前にも後にも山積しているが、ここまで来られただけでも既に成果としては十分で、もし時間切れになるなら、無理せず明日また来てもいいと思えるほどの成果だった。

私は有頂天に辿り着き、勝利の美酒に酔っていた。