王の御前

17:28

上高地側の旧道入口からおおよそ400mほど進んだ、釜上洞門の途中に、初めて進路を阻む鉄扉が現れた。

そして、その先は路幅もぐっと狭まり、かつて片側交互通行が行われていた区間にさしかかる。

相変わらず釜上洞門は続いているが、より古くに作られた鋼鉄製のスノーシェッドに変わった。

下りの勾配も、角度が一段と増した。

路上の全ての事象が、“釜トン”に収束しつつあるようだ。

鋼鉄製に変わったシェッドの隙間から、その行く手を眺める。

草木も育たぬ垂直の絶壁が、まるで釣り鐘のように聳え立っているのが見える。

梓川はあの岩盤にぶち当たり、右に逃れながらより深く谷を刻んでいる。

そこではまるで水面が煮立つように飛沫を上げることから、釜ヶ淵と呼ばれている原因になった。

この釜ヶ淵を迂回するための隧道。

それが、釜トンの正体である。

釜トンが、いよいよ目睫の間に迫った。

…それにしても、シェッドがよく働いている。

…うっ

行く手を闇が…。

見通せない闇が、覆っている…。

こ、こ …こ

うはッ!

ウハィッ! …

今見えた闇の中には、待ちに待った釜トンが待っているに違いない。

テテテテンションが大変だ!!

ままずちょっとと落ち着け!ナガジス!!

(どう見ても落ち着くのはあんたやろ…)

じゃあ、行きますよ…。

暗い。

もう隧道の中?

いや。 違う。

ここはまだロックシェッドの中の筈。

にもかかわらず、鋼鉄の壁によって天井と谷側は完全に塞がれている。

路面には小さな落石の欠片が無数に散乱し、廃のムードを余計に醸し出している。

しかも、よく見るとそれは線上に並んでいる。

それは、流水が並び替えた跡である。

高いコンクリートの擁壁と、重い鋼鉄のシェッドが作り出す、暗黒の玉座。

御前に立った全ての訪問者に対し、王は視線を反らすことを許さない。

湿り気と瓦礫を蓄えた舗装路面は、既に坑口前の常識を覆すほどの急な下り坂である。

それは、我々を闇の君側へと誘う勾配だ。

心から恐ろしいと思っても、重力さえも味方にした王からは逃れることが出来ない。

まさに、廃隧ブラックホール。

「 ワレこそは、この国で最も大勢に恐れられ続けたトンネルである。

もしそれが大袈裟だと思うなら、ワガうちに入って確かめるがいい…。 」

そんな余裕に満ちた王の声が、私には確かに聞こえた。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

旧釜トンネル 上高地口

17:31

坑門はコンクリート製で、極めて簡素な外見である。

穏やかに年輪を刻んだというよりも、言葉は良くないが、働いてくたびれてへたったような印象を受ける。

末期には年間200万人もの人々がくぐり、また通年のマイカー規制が敷かれる以前には年間100万台の車が行き交ったという、世界的観光地の玄関としては、いささか不格好である。

だがこの隧道に関して言えば、坑門を飾り付けるより先に改善すべき問題点が多く、そこまで手が回らなかったようだ。

なお、注目すべき扁額はなぜか現存しないが、その取り付け痕がある部分と、坑口を取り囲む部分とでは、明らかに構造が不連続である。

まるで怪物、フランケンシュタインの額のようだ。

埃と傷にまみれ、最後まで本当によく働いた。

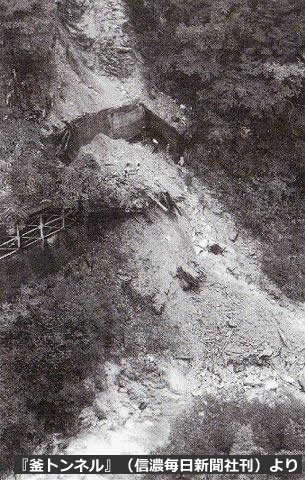

この写真を見て欲しい(←)。

写っているのは、現在地点だ。

路上に大量の土砂が崩れ落ち、坑口も半ばまで埋もれている。

引用の都合で白黒だが、これはさほど昔の風景ではない。

平成11年9月15日に撮影されたものだ。

この日、台風がもたらした豪雨によって、釜トンネル上高地側坑口前で大規模な土砂崩れ災害が発生した。

280mも上から落ちてきた土砂の山は、昭和39年に釜上洞門として一番最初に建造された老朽部分(15m)を直撃し、これを一撃で破壊した。

幸いにして犠牲者は無かったが、一台の観光バスがギリギリで難を逃れたという。

王の玉座には、その日数十年ぶりに日が射した。

県道24号は全面通行止めとなり、上高地には大勢の観光客や車輌が取り残される事態になった。

まもなく歩行者用通路が用意されて彼らは無事に救出されたが、この災害によって、世界的観光地の危機管理という問題が取りざたされることになる。

崩れた区間により堅牢なシェッドを設けて仮復旧としたものの(この頭上を覆う真っ暗なシェッドがそれだ)、本格的な復旧は「新トンネルの掘削」という形で決着されることが決定した。

平成11年の土砂災害こそ、改良を受けながら70年以上も使われた釜トンに引導を渡した、張本人である。

そして、この真っ暗闇の坑口こそが、その現場であったのだ。

“ブラックホール”に蓋が…。

これは、さすがに「無視」出来ないか。

なんと執念深い…。

またゲートがあらわれた。

どうしても入って欲しくないようだが。

当然、鍵も掛かっている。

万事、キュウス??

にゃーん…。

さあ! 遂にここまで来たな。ナガジスさん!

こんだけ気を持たせたからには、ただの急で狭いだけのトンネルで終わったら、嫌だぜ!

(ちなみに、最初のゲートで我々のチャリは剥ぎ取られてる。)

17:32

洞内へ最初の一歩を刻む。

新トンネルと同程度と思われる、10%前後の急な下り坂になっている。

内壁はコンクリートで巻き立てられているが、坑門のイメージをそのままに、継ぎ接ぎや亀裂だらけだ。

洞外からもたらされただろう細かな瓦礫が堆積する洞床は、滑り止めのギザギザが刻まれたコンクリート舗装である。

とりあえず、今のところは

「少し急坂だが普通の廃隧道」だ。

…なんか、変だけど。 奥の様子が…。

… 。

目の錯覚なわけ、無いよな?

…なぜ、赤い?

何が赤いの??

照明が付いてるのか……。

まさか、有人なのか………。

あ…

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|