切り通しの直下を捜索する

2021/11/18 15:02 《現在地》

峠の切り通しの全天球画像をご覧いただいている。

前後に伸びる切り通しは、西日が射し込んでいる側が太郎丸、反対が外沢だ。

切り通しの規模としては、旧隧道の上で9年前に見たものよりも心持ち小さいだろうか。

とはいえ、峠を少しでも低くして越えやすくしようという人の強い意思が感じられる、

自然地形と見紛うことの決してない立派な切り通しである。そして良く形を留めていた。

私は、明治時代に生まれた2本の隧道が、僅か200mの範囲に長く併存したという

H氏の証言に大きな驚きを覚えたが、現にこうして同じ時代に使われていただろう

切り通しが、僅か200mの範囲に並立していたのである。そのことをいま確かめた。

これらの二つの切り通しが、明治時代にそれぞれ隧道化を果たしたのだと考えれば、

それらの両立も、さほど不自然なことはなかったのかも知れない。

ここまでの流れを一度振り返ってみよう。

当初、探索前に想定していた最良のプランというのは、新隧道の西口を出発して、今いる切り通しへ登っていく途中で“じゅうぜんの穴”を発見するというものだった。

しかし、残念ながらそのようにはなっていない。

私は、登り始めてすぐに見つけた道形らしきものに導かれるように南へ進むことになった。その結果、新隧道と切り通しを結ぶ最短コースからは大きく外れ、尾根を通ってここに至った。

この途中、もしかしたら【隧道跡地かと思える地形】 はあったものの、出来れば間違いであって欲しいと思っている。

はあったものの、出来れば間違いであって欲しいと思っている。

麓との比高はせいぜい100mそこいらという低い峠だが、西側の視界がとても良かった。

東頸城丘陵が織りなす浪のような多層的起伏の向こうに、越後富士とも呼ばれる霊峰米山が、西日を背にしてひときわ輝いていた。

私が古い峠に立って眺めを楽しむとき、必ず考えることがある。

それは、ここを歩いた古の旅人も、同じ景色を眺め、同じような感動を持ったに違いないという、時間を跳躍した感情のリンクだ。

廃道からの眺望には、多層的な価値があると感じる。

ここを訪れた探索の目標はまだ達せられていないが、既に得るものはあった。

少しだけ肩の荷が下りた気分になって、私は峠の地べたに腰を下ろして休憩をとった。

約5分後、行動再開。

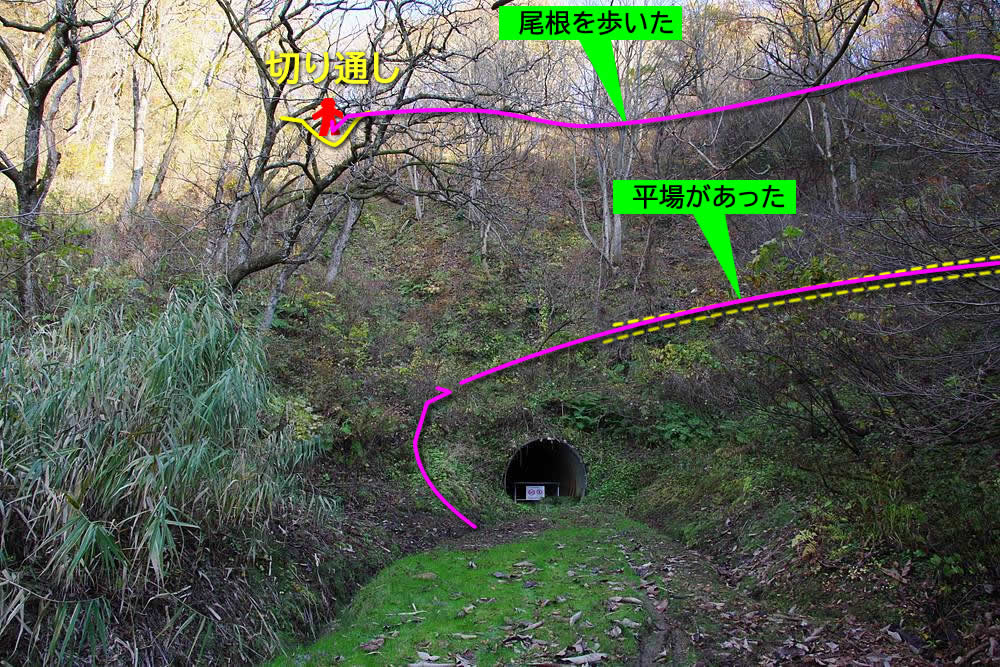

この写真は、切り通しから東側の外沢を見下ろしたものだ。

西側の風景に感動したばかりだったが、今度は、ひと目見ただけで、暗澹たる気持ちになってしまった。

いままで歩いていた西側は、これよりは、よほど恵まれていたのだと思える状況だった。

まず斜面が非常に急である。

しかも、斜面全体に灌木とススキがモザイク状に密生していて、見通しが非常に悪い。季節には恵まれているのに、これだ。

しかも、藪がどうのという以前に、地形そのものが、切り通しが歩かれていた当時からは大きく変化してしまっているのではないだろうか。

なぜなら、切り通しを出た最初の1歩目から、道がないのである。

大袈裟ではなく、本当に道がない。1歩目を右へ行くべきか左に行くべきかさえ、全く分からなかった。

……つらいな。

この斜面で“じゅうぜんの穴”の東口を捜索するのは…。

重い気持ちになってしまったが、とりあえず、先に西口の捜索を終えよう。

まだ西口の捜索が終わっていない。

西口が見つけられれば、自ずと東口の範囲は絞り込まれることになろうから、頑張ろう!

15:07

峠での5分間の休憩後、切り通しの西側へ下り始めた。

が、こちら側も、切り通しを出ると忽ち、道が消失してしまった。

画像のように、切り通しを左にカーブしながら出ていくところまでは間違いなくあるおだが、そこから数メートル先はただの斜面となり、そのまま歩いて行けないことはない傾斜ではあったが、そこを闇雲にトラバースしていっても、少し前に歩いた稜線の下をただ戻るだけのことで、隧道探しという本懐を遂げることは難しいと思った。

そこで、すぐに道を外れる決心をした。

灌木が邪魔で大変見づらい写真となり申し訳ないが、私が道を“諦め”て進もうと思った先は、切り通しの直下である。

隧道を探すなら、ここだけは最低限探さねばならないという定番のポイントだが、まだ私は探していない。

出来れば道を辿っていって出会いたいが、それらしい道を見つけられない以上、ピンポイントに探すしかないだろう。

この見づらい写真は、ほぼ切り通しがある高さから、切り通し直下の地形を見下ろしたものである。

そこは凹んだような地形になっているが、鞍部の下に水が集まり谷を作るのは当然だ。しかし、谷の中に“じゅうぜんの穴”が存在していたかもしれない。

ここへ下降することにした。

この下降は、密生する灌木のみを手掛かりに、ノザルの手際で進められた。

すぐに鞍部の20mほど下にあった窪地が近づいてきたが、それはどこまで近づいても、自然地形の窪地としての平凡から、逸脱する気配を見せなかった。

このとき私の中にあった期待感は、みるみるうちに萎んでいった。

強く脳裏に浮かぶのは、ここから200mしか離れていない土地で目にした、9年前の旧隧道だ。

あの隧道も切り通しから2〜30m下に口を開けていたが、坑門の周囲は、まるで【巨大な竪穴のような地形】 になっていた。

になっていた。

それは、坑口が崩壊を繰り返し、後退した結果の地形だったのだろうが、隧道の存在を明らかにする極めて特徴的な地形であった。

そういう地形がここに見られないことに、私は一足早く…………、

絶望を察してしまった…。

切り通しから、窪地の底の近くまで降りてきた。

窪地の底まで、あと2mくらいだ。

比高は20mくらいだった。かなり急なんで、戻るのは大変だな。

あった!

“じゅうぜんの穴”が

残っていた!

よくぞ残っていた!

そして、よくぞ見つけた!

たった5mも離れただけで、こんなに見えにくくなってしまう。

でも、場所的には超絶シンプルに、切り通し直下だった!

↑ココ!

9年もかかったが、太郎丸住人の協力を得て、

明治44年の地形図に描かれていた“謎の隧道”の真相に、

ようやく辿り着いた。

本当に3本目の隧道が存在していた。