�w�������̃g���l��1994�x���

���āA����g���l���ɂ��Ă̊��㒲�����B

�܂��Љ��̂́A�O���ł�������グ�����A���������Ǘ����铹�H�g���l���ɂ��Ă܂Ƃ߂������w�������̃g���l��1994�x���B

���̎����ɂ͌��ݎg���Ă���2��ڂ̔���g���l���ɂ��āA���ʐ}�Ȃǂ̐}�ʂ��܂ޏڂ����������f�ڂ���Ă���B

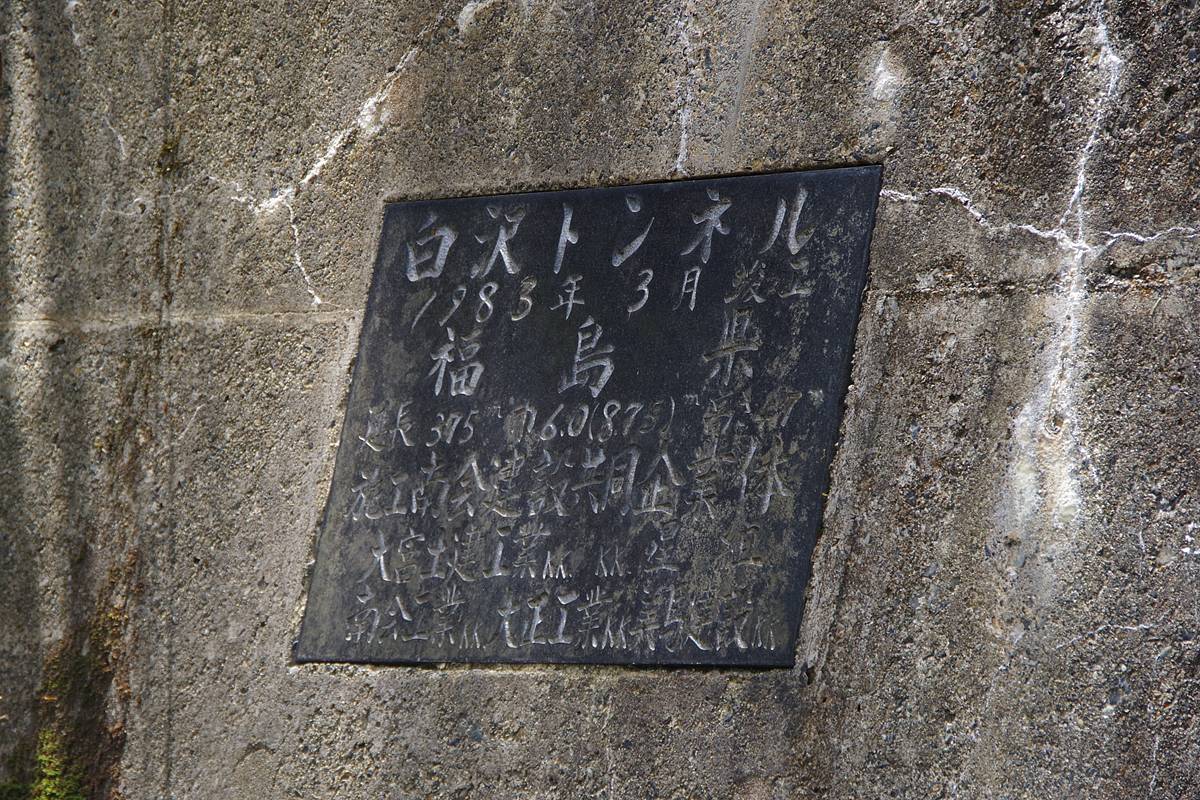

�E�Ɍf�ڂ���2���̎ʐ^�́A�����ɂ��锒��g���l���̓�������ѐ����ł���B

�����͌��݂ƕς��Ȃ������A�����͌��݃X�m�[�V�F�b�h�Ɛڑ����Ă��邽�߁A���̍B������邱�Ƃ͏o���Ȃ��Ȃ��Ă���B���������Ӗ��ł��M�d��1���ł���B

�܂��A�����̎ʐ^����A�������瓴���Ɩ����Ȃ��������Ƃ�������B

�����Ē��ڂ��ׂ��́A�����́g�{���h�ł���B

����g���l���ɂ��āA���̂悤�ȉ�����Ȃ���Ă���̂ł���B

�����������S�����f�ڂ���B

�{�H���́A�V��������s�Ɖ�Îᏼ�s�����Ԏ�v�������H�ŁA���Y�g���l���͏��a55�N�x�̍ЊQ�ɂ��ʍs�s�\�ƂȂ�A�ЊQ�������Ƃƍ��̓�����Lj�펖�ƂƂ̍����ɂ��A���a57�N�x�Ɋ��������B�H�@�Ƃ��ẮA�c�����n�R�̂��߁A�����{�H���ł�������~�g���l���iR289�j�Ɠ���NATM���̗p�����B

����ɂ��A�ɂ߂ĒZ�����������g���l�����p�~���ꂽ�o�߂����߂Ĕ��������B

���Ȃ킿�A�u���a55�N�x�̍ЊQ�ɂ��ʍs�s�\�ƂȂ����v���Ƃ��A�g���l������ւ���ꂽ�����������̂ł���B

���g���l���́A�w���H�g���l����Ӂx�ɏ��a42(1967)�N�v���Ƃ���������A��������킸��13�N�ڂɒv���I�Ȕ�������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�������A���g���l�����܂ވ�A�̘Z�\���z�̍������J�ʂ��Ĉ�ʂɍL�����p���ꂽ�̂͏��a48(1973)�N9��11���ł��邩��A�����I�ɍ���252���Ƃ��ė��p����Ă������Ԃ�7�N���炸�Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�c�c���̒Z���Ԃ�́A�{�Җ`���Ōy���G�ꂽ�A�ߘa�ɂȂ��Ă���r��ꂽ2�{�̃o�C�p�X���A�����悵���Əo������A�z��������̂�����B

�Ƃ������A����g���l���̒Z����m���Ă����ҁi��̓I�ɂ͓��H�Ǘ��҂ł��镟�����j�ɂƂ��ẮA��q��2���̔�Ђ��A����g���l���̍ė��Ǝv��ꂽ�Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B

�����A���̎�������͋�̓I�ȍЊQ�̓��e�ɂ��Ă͕�����Ȃ��B

���g���l���̍H�@�Ɋ֘A���āg�c�����n�R�h�Ƃ������[�h���o�Ă���̂ŁA���ꂪ�����̂悤�ɍ��_�������Ȃ邪�A��͂肱��ɂ��Ă͒��ړI�Ɍ��y����������{������K�v�����邾�낤�B

����Ȃ镶���̑{�����K�v���c�c�B

�w�G���h�� (63)�x�\��

��������}���كf�W�^���R���N�V�����ׂ�ƁA�����Ă��̕��������������B

����́A�S���h�Ћ��������s����w�h�Ёx�Ƃ����@�֎��̋L���ł���B

���a56(1981)�N1���Ɋ��s���ꂽ�ʊ�63���ɁA���̖����u55�N�� ����252��������g���l���ЊQ�ɂ����v�Ƃ����A9�y�[�W����Ȃ�ڍׂȋL�����f�ڂ���Ă����̂ł���B

�������Ƃ��́A���̂��߂̋L�����낱����ĂȂ���������

�ł́A�����܂�ŏЉ�悤�B

�܂��͏����̈ꕔ���B

���̃g���l���ЊQ�͂���߂ċH�ȃP�[�X�Ƃ��āA���̌����������畜���H�@����Ɏ���܂ŁA�����̌������₷���ƂƂȂ����B�����ɂ��̌o�܂̈�[���̂����A�����Ȃ�Ƃ�����̎Q�l�ɋ����鎟��ł���B

�u�g���l���ЊQ�v�Ƃ��āu����߂ċH�ȃP�[�X�v�ł������Əq�ׂ��Ă���̂��A�����Ȃ苻����������B

���������A�Q�l�ɋ������Ă����������ƂƂ��悤�B

�Â��āA��̓I�Ȕ�Ђ̏ɂ��āB

�^�V�����g���l���ɁA�������������N�����̂��������������B

��Òn���ɂ�����55�N�~���̍���́A��N���x��1����{���ł��������A���̌�̍~��̓h�J��̘A������A���ϐ�ʂ͕��N���݂ƂȂ����B����f���ėZ��͒Z���ԂɏW�����A���ʂ̗Z��o�������������̂ł���B�i�����j4��11�������Ёi5��1���O��j�܂ł̗Z��[��109cm�A�~�J�����������Z�J�ʂ�606mm�ɂ��B���邱�ƂƂȂ����B���ɏ��ᒼ�O��4��28���ɂ͊��Z�J��98mm�̗Z����Ă���A���ꂪ�ЊQ�����̒��ڂ̗U���ɂȂ����Ƃ݂���B���݂ɓ��n���ł́A�قړ������ɐ������̒n爂�ЊQ�����������ƕ���Ă���B

���̃g���l���̏����́A����5.5m�A����4.5m�A����303.4m�A���C�j���O��0.6m�A�C���o�[�g�����̍\���ŁA���a42�N11���ɏv�����݂��̂ł���B�g���l�����̕Ϗ�́A���ǂ���ѓV�Օ����C�j���O�ɔ��������T��A�Ȃ�тɖk���̑��a�Ɠ��H�̕\�w�R���N���[�g�Ƃ́A�ڐG���̃Y������̂Ƃ���H�ʂ̕ό`�i���N�j�ł���B

�w�G���h�� (63)�x���

���̕Ϗ�̓g���l���̂قڑS��Ԃɂ킽���Ĕ������Ă�����̂́A���ɘH�ʂ̗��N�������ŁA���q�̒ʍs�Ɏx������������ُ̈�n�_�́A���̋�Ԃɔ������Ă���B

A��ԁ@���_No.1�{14m�@�`No.4�{7m�i53m�j

B��ԁ@���_No.5�@�@�@�@�`No.9�{10m�i90m�j

A��ԁ@���_No.10�{10m�`No.12�{3m�i33m�j

�H�ʂ̗��N�ʂ́AA�����C��Ԃ�10cm���AB��Ԃł͖�30cm���ɂ��̂ڂ��Ă���A��҂̋�Ԃɂ����ẮA���̂��ߑ��a�Ɠ��H�̕\�w�R���N���[�g�����S�ɕ���������ԂɂȂ��Ă���ق��A���ǂ��g���l�������Ɏ�ړ�����ƂƂ��ɁA���ǂ�1�`2cm���x�̃N���b�N����������ƂȂ��Ă���B�܂��Ϗۂ͂��̌���p�����Ă���A�O�q��A�`C��Ԃ�3��Ԃ𒆐S�Ƃ��ĐV���ȋT�����������Ă���B

��厏�炵���\���������̂ŏ���������A�ȒP�ɂ܂Ƃ߂�ƁA���a55(1980)�N�t�̑�ʗZ�Ⴊ�������ƂȂ��āA���g���l�����������R���L�͈͂ɒn爂���N���A���̂��߂ɑS����300m�̃g���l���̂����A53�{90�{33��176m�Ƃ��������ȏ�̒����ɁA�H�ʂ̗��N��ǖʂ̋T��Ȃǂ̕Ϗۂ��������Ƃ����̂��A��Ђ̓��e�ł���B

�K���ɂ��ē~�G�����̏o�����ł���A�ʍs�Ɋւ��l�I��Q�͂Ȃ������悤�ł��邪�A�����~�G�����Ԓ��ɁA�ϐ�ɋN�����鎩�R�ЊQ�ɂ���ē��H�\�������j��Ă���̂��������ꂽ�Ƃ����p�^�[���́A��̂����悵����o�����Ɠ��l���B

�~�G�����̓��H�Ƃ����̂͒P�ɐ�ɖ���ĐÂ��ɖ����Ă��邾���ŁA����R�[���h�X���[�v�̂悤�Ɏ��R�Z��Ƌ��Ɏ��R����������̂Ɗ��҂��Ă��܂����A�Z�\���z�قǂ̐ϐ�ʂƂȂ�ƁA�S���Â��͂Ȃ��炵���B

�w�G���h�� (63)�x���

�n爂�͓����iI�u���b�N�j������40m�A������60m�̋K�͂ŁA�L�q��A��Ԃ̒��㕔�ɍL����A�܂������iII�u���b�N�j�͕���140m�A������180m�̑�K�͂Ȓn爂����B�AC��Ԃɗאڂ��Ă���A���̗��҂͒n���\���ɋK�����ꂽ��爂�̒n�`������L���Ă���B

�g���l���̍L�͈͂ɕϏ���y�ڂ����n爂�́A�Ȃ�ƃg���l���̓��������œ����ɔ������Ă���B

�g���l���B���́A�����̒n爂�ɂ���Ĉړ������n�Ղɒ��ڐG��Ă͂��Ȃ��������A�n���̒n�����傫���ω��������ƂŁA�ԐړI�ɕϏ�������炵���̂ł������B

���̋@���ɂ��Ă��������ŏڍׂɋL�q����Ă��邪�A�{�e�ł͏ȗ�����B

����������g���l���̕Ϗ�́A�ȏ�q�ׂ��e�v�����f���E�U���Ƃ��đ��݂ɕ��G�Ɋ֘A�������Ĕ��������A����߂ē���ȍЊQ�Ƃ݂���̂ł���B

�c�c���̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă���A���ꂪ�����ɁA�u���̃g���l���ЊQ�͂���߂ċH�ȃP�[�X�v�Ƃ���Ă������R�ł���B

�����āA���ɂƂ��čЊQ�̓��e�ȏ�ɋ����[���A��Ђ�������g���l�����ǂ����u�����̂��Ƃ��������H�@�ɂ��Ă̓��e���q�ׂ��Ă����̂Ō��Ă������B

�����H�@�ɂ��Ă͍��ɕ��S�@�̐��i����A�����g���l�����g�p���ĕ⋭�H�ɂ��A�����錴�`�����Ɋ�Â���H�@����̌����̑ΏۂƂ����B�i�����j�g���l�������ɐV���Ɍ�0.45m�̃��C�j���O�ƃC���o�[�g���{�H����\���Ƃ����̂ł���B

������̃��C�j���O�{�H�ɂ��ԓ����������E����A���`�@�\�ቺ���J�o�[���邽�߁A�V���ɕʃ��[�g�Ɉ�Ԑ��̐V�g���l�����{�H���镜���H�@���l�����A���̍H��͍��v1063�S���~�v���邱�Ƃ��Z�肳�ꂽ�B

����͈ӊO�������̂����A�S���̔����߂��ɕϏ���ꕔ���I��30cm�ȏ�����N�����g���l�����A�⋭�H�ɂ���ĕ������邱�Ƃ��ŏ��Ɍ������ꂽ�Ƃ����B

�����炭���݂ł���A���`�����̌��O�͂�����A�ēx�ЊQ�h�~�̊ϓ_���炷���ɐV�g���l���̌��݂ɑǂ����邩�Ǝv���B

�����A���ǂ������⋭����ƃg���l���̓��a���������Ȃ邱�Ƃ���A�V����1�Ԑ����̃g���l����V�݂��A�V���g���l���ŏ㉺���������\���ɂ��邱�Ƃ��v�悳�ꂽ�������B

�������ꂪ�������Ă���A�V���Ȕ���g���l���Ƌ��̔���g���l�������݂����p����Ă������Ƃ��낤�B

���̈Ăɂ��đ����I�ɍl�@��������ƁA�@���̃g���l���̕Ϗ�͂��̌���������i�s���ł��邱�ƁA�A����n�тł��邱�Ɠ��̂��߁A����̕Ϗ�`�Ԃ̗\�����o���Ȃ����ƁA�B�i���j�C�i���j�D�i���j�B���̂��ߑ��ĂƂ��āA���g���l���̋@�\���m�ۂ����V�g���l�����A���q�̕Ϗ���Ă���n�悩�犮�S�ɕ��������n�_�ɐ݂��A�P�v�I�Ȉ��S�����m�ۂ��悤�Ƃ�����̂ł���B

���̂��Ƃ̌o�߂͈��p���ȗ����邪�A���ʓI�ɂ͂��́u���āv�ł��銮�S�ȐV�g���l���ɂ�镜���H�@�Ɍ��肳��A���̍H�����n�߂悤�Ƃ����^�C�~���O�����̕����̎��M�̃^�C�~���O�ł������B

�����Ď��ۂ�2�N��̏��a57�N�ɊJ�ʂ����̂��A���ݎg���Ă��锒��g���l���ł���B

�Ȃ��A���̍H�����ɂ͍H���p���H�Ƃ��Ĕ�Ђ����g���l����⋭���ė��p����v�悪����Əq�ׂ��Ă���A���ۂɂ��̂悤�ɂ��ꂽ�Ǝv����B

���̌�̎���͖��炩�ł͂Ȃ����A2�N�Ԃɂ�����ԍH�����͈�ʂ̌�ʂ͎Ւf���ꑱ�������낤����A���������ɂ킽���ĕ������ƐV�����̊Ԃ̏d�v�Ȋ������ʂ�Ȃ��������ƂɂȂ�B

�Z�\���z�������Ƃ��Ċ����������ő�̗����҂Ƃ����c���p�h���i�ނ��u��z�̑��J���v�Ɗ��|�����J�ʋL�O�肪�����ɑ��݂���j���A�C�𝆂��Ƃ��낤�B�����I�ɂ���ǂ���ł͂Ȃ�������������Ȃ����c�B

�w�}����Ñ����̗��j�x���

�G���w�h�Ёx�̋L���ɂ�锒��g���l���̔�Ђɂ��ẮA�ȏ�ł���B

���̂Ƃ���A���̋L���ȍ~�̌o�߂͋L�^�������炸�A���Ɍ��n�Ŏ���f�킹���A���g���l�������͂ǂ��֍s�����̂��H�̓�́A��̂܂c���Ă���B

�����Ƃ��ĕ������ꂽ����n爂肪�p�����A���R�Ɣj��n���ɖ��v�������̂Ȃ̂��A�l�דI�Ȕp�����H���ɂ��q�y�ɂ���Ēn���ɖ��v�������̂Ȃ̂��B

�l�I�ɂ͌�҂��ۂ���ۂ������Ă͂���B

���g���l����������������ɂ͌����̓S��������A�n爂����u��������Ƃ͍l���ɂ����B�����L�^�͖������ł���B

�܂��A���g���l���̌����̎ʐ^���A�c�O�Ȃ��猩�����Ă͂��Ȃ��B

���̃g���l�����B�e�������̂Ƃ��Ă͗B��A���a45(1970)�N�ɑ����������s�����w�}����Ñ����̗��j�x�ɁA���a40�N���ɎB�e���ꂽ�Ƃ����u����詓��H������v�ƒ��߂��ꂽ�ʐ^���������Ă���B�i���j

���ł͗������邱�Ƃ��o���Ȃ��g���l�������ŎB�e���ꂽ�M�d�Ȏʐ^�ł͂��邪�A������̎p�����Ă݂��������B

����252���̘Z�\���z�ɂ́A����������Ƃ����Z��������\�������A�ŋ߂̃j���[�X�Œm����2�{�̋��ɐ�s���āA����1�������B

���̂��܂�m���Ă��Ȃ������Ɍ��Ă������Ƃ��A�{�e�̍ő�̎��M���@�ł���B

�����܂ō���ɂ���Ē��ړI�ɒɂ߂����Ă��������́A���ɂ͂Ȃ���������Ȃ��B���ɒʂ鎞�́A�����ƘJ���Ă݂����Ǝv���B