対岸からのシ者

2022/4/8 16:35 《現在地》

“白い崖”をくぐり、それから“黒い崖”をすり抜けた。

そんな思わず名付けたくなるような印象的な大岩壁を2つやり過ごした先に待ち受けていたのは、決して空を映すことのない滝壺へ落ちる地底ホールのような滝と、その滝を見下ろす岩壁を取り巻く“低い石垣”を持つ道だった。

とても低い石垣だ。

高いというなら分かるが、低い石垣に、そんな強調するような価値があると思うか。

普通はないのだが、この低い石垣の積まれている場所が尋常と思えない崖の縁だから、やはり特筆したい場面である。

チェンジ後の画像に赤くハイライトした部分に、低い石垣が積まれている。

その石垣の下はオーバーハング気味に滝壺へ直落する突兀とした崖で、おそらく人の手が加わったことはない。

一方で、石垣に守られた路盤より上の崖は、この道を通すために人の手である程度削られたものだろう。

この道は、トロ道(軌道運材)となる前に、木馬道だった時期があるとされるが、そのような利用方法の変化に伴って、例えば道幅を広げるとか、より大重量に耐えるように改良するといった目的で、低い石垣が後補として整備されたのかもしれない……と、想像した。

そしてこれが、その低い石垣の上にある道だ。

意外と言ったら、この道への「信頼度なさ過ぎ」がバレてしまって恐縮だが、これが非常に綺麗な状態で残っていた。

おかげで、恐い思いをすることを、

ほんの少しだけ先延ばしに出来た。(白目)

君子危うきに近寄らずを忘れ(I'm not KUNSI)、路肩の低い石垣の縁に近づいて眼下の神之谷川……私が地底の大ホールのようだと表現した……を覗き込んでみたのがこの写真。

高いことは高いのだが(軽く足がブルッちまった)、何よりその薄暗いことに怖さを駆り立てられた。

まだ間違いなく谷の外では日が照りつけている時間なのだが、私のいる高さで既に“日没後”の暗さであって、見通せない谷底附近は“夜”であった。

これは本当に洞窟になっている部分があっても驚かないぞ。

誰かこの谷の底がどうなっているか確かめた人はいるのだろうか。(運材中の事故で墜落した人はいるかも……)

脚下で滝を乗り越すと、直ちに先を見通せない右カーブとなっていた。

もともと見通しが悪かったと思うが、大きな落石のせいで余計に悪くなっているだけでなく、それを避けて先へ進むために谷側へ身体を寄せなければならないのが、地味に恐そうだと思った……。

やっぱり怖かった。

堅く締まった土斜面の横断で、かすかにケモノ道的な凹凸はあるが、うっかり滑ったら助からなそう。

足元で暗闇が、おいでおい〜でしてる〜〜♪ で〜かけ〜〜……たくない!!!

つうか本当にマジで暗いんだけど、谷底どうなってんの?! (←そればっかり言う)

……で、カーブ回って次のシーンは、動画で……(↓)。

進路を東へ転じるも、引続き洞窟のようなゴルジュ帯を見下ろす石垣道が続いていた。

特に、水面より起ち上がる対岸の崖の高さ、険しさは、本日最大記録を大幅に更新するものであった。

まさか、ここまで険しいとは思わなかったぞ、神之谷。

派手な名前は、伊達ではなかったか。

前の“白い崖”のように、頑張れば1枚の写真に収まる規模の景色については、永冨氏のレポートの予習効果が大きく働いていたと思うのだが、このように完全に私を取り囲んでしまう規模の景観となると、実際に身を置くことでやっと凄さを実感できた感じがする。

しかもここは常に見通しの利かない谷であるために、先の風景を遠景時点である程度把握するという予習も出来ない。

カーブを曲がるたび、万客の舞台の上でスポットライトを浴びる感じ。心を準備させてくれない! こんなの、楽しすぎだろ!

16:41 《現在地》

起点“カラッタニ”から約1.3km地点にある上述の“見通しの利かないカーブ”で、道の進行方向が従来の北向きから東向きへ90°変わった。

この写真はそのカーブと、動画を回しながら歩いた十数メートルを、振り返って撮影した。

進行方向が変わるのは道だけでなく、神之谷川も一緒だ。というか、谷が曲がっているから道も曲がっているというのが正しかろう。

ここまでくれば、地図上の軌道跡が現役の林道とぶつかる“ゴール目標地点”まで残りおおよそ600mとなり、既に全体の3分の2を終えた計算になる。

が、この残りの区間をシンプルな前進だけで終わらせることはできないらしいことも、永冨氏から予習している。

確か……、彼は最終的に神之谷川を渡って、その対岸をよじ登ることで、林道へ脱出していたのだけれど……。

いやいやいやいや無理だろ対岸とか!!!

こんなの登っていけるのはスパイダー●ンくらいだと思う。

まず、川まで降りてもいけないし。

とりあえず、まだその時でないということだけははっきり分かるな。

いずれ今いる道が進めなくなるときが来るのだと思う。それまではこの道だ。

それにしても、あの対岸の崖の白く見える部分って、鍾乳石だよね?

石灰岩から溶け出した炭酸カルシウムの堆積物でしょあれ。

洞窟内と違って雨で頻繁に洗い流されるから、つららみたいに成長したりはしていないと思うけど、あの白さは完全に鍾乳石だと思う……。すっごい…。

これも対岸の崖を撮影した。

鍾乳石により白化した部分が、滝や雨垂れのように上下に連なっているのが分かる。

人工物至上主義者の私にしては珍しく、人為的なものが全く含まれていない自然物に心底惹きつけられていた。

これは私がもともと廃道にハマる前、洞窟や鍾乳洞が大好きだったせいもあるが…。

しかし、そこからそのまま視線を上へ運んでいった先を撮したこの写真(↑)には、

思いがけないものが写り込んでいた(矢印の位置)。 というか、肉眼でもそれが見えた!

どでした!(方言)

2枚の写真を上下に繋げて1枚にした。

谷底から50m以上はあると思うが、矢印の位置に見えた。(見えている)

これ、道だよね?

平場らしきラインの上に、明らかにコンクリートの壁っぽいものが見える。

気づいたのが突然だったので驚いたが、ここから道が見えること自体は不思議ではないのかもしれない。

地図を確かめると、確かに現在地より見て対岸の高い所を林道が横断している。

林道はこれから急速に下ってきて、遠からず軌道跡と神之谷川を挟んで並走する形となる。

まるで探索のゴールの方から出迎えに来てくれた感じだが、ただし実際の地形は地形図の印象以上に険しかった。

16:44

対岸の険しさは引続きとんでもないことになっているが、軌道跡があるこちら岸は少し緩んだ。

馴染みのスギ林が再開し、とても長い石垣が、うねうねと陽光の注ぐところまで続いていた。

先行きに文字通り光を見て、ちょっとどころか、だいぶホッとした。

この石垣の下にも高い滝が落ちていた。

流れの乏しいゴルジュとゴルジュの間にある滝だ。

チェンジ後の画像は滝壺を真上から見下ろして。

この川に生き物がいるのかは知らないが、龍でも棲んでいそうな淵だった。

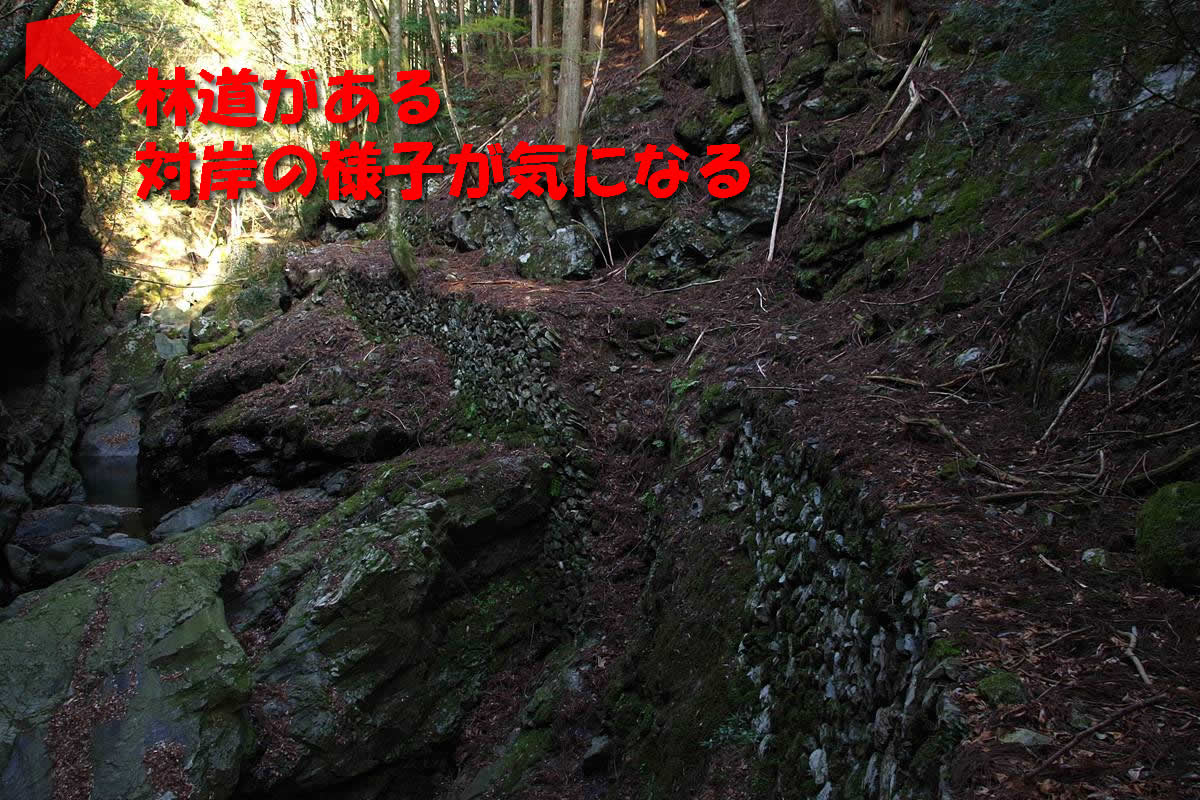

とりあえず軌道跡はしばらく無事な様子なので、こうなると俄然気になるのは、対岸絶壁上に見えた林道の行方である。

ちゃんと近づいてきているかな?

キテルキテル!!

あんな所に石垣が!!

つうか、見え方やばくね?

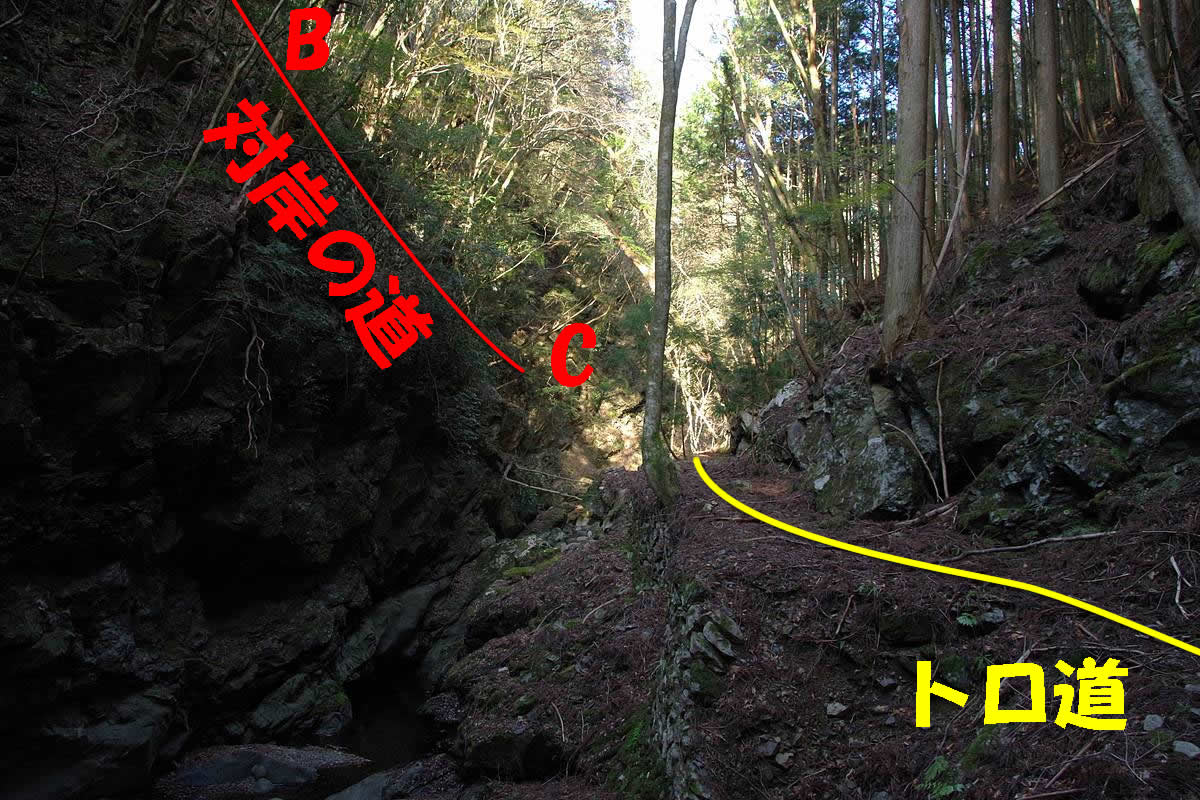

改めて引きのアングルで、両岸の道の位置を分かりやすくハイライトしてみた。

対岸の道が、凄まじい勢いで下ってきていることが分かると思う。

そして、見えているこの対岸の道は、明らかに地形図にある林道ではなかった。(さきほど【林道だと思った】 のは誤り)

のは誤り)

対岸の酷く険しい斜面上部の林道より低い位置に、地形図に描かれていない別の道が存在している。

先ほどから対岸に見えた道は全部、この“謎の道”の一部である。

この写真も対岸を見上げて撮影したものだ。

やはり高い位置に長い石垣を伴う道形がはっきり見える。

なお、画像上に示した「A」や「B」という表示は、先ほどの画像上に同じように示した「B」や「C」との接続関係を示している。

どの位置を見上げて撮ったのかを、この表示で判断してほしい。

下流側(標高的にはより高い位置)から上流側(急速に下ってきている)へ向かって「A」→「B」→「C」の順序である。

上の写真の中央付近を、望遠で撮影したのがこの写真だ。

物凄い崖の縁を左上から右下へ斜めに下って行っている。

石垣と急勾配。

この2つの要素で圧倒的に特徴付けられる道だと思う。

明らかに今いるトロ道とは勾配の次元が違っているが、石垣が多いことは共通している。

16:49

対岸の石垣、突然死ぬ。

(うそだろ…… 永冨さん、あそこを登ったってよ……)

緊急事態?! 神之谷川より脱出は不可能?!?!

16:47

起点から1.4km付近、おそらくこの軌道の全線中もっとも険しい地形を通過している最中だ。

写真は過ぎた道を振り返って撮影。

とにかく対岸にある石灰岩の断崖が凄まじい険しさを見せているのだが、驚くべきことに、この崖の上部より谷底へ向かって下降してくる急勾配の道形がある。

そして目下の注目は、その対岸の道の行方である。

なにせ、いま辿っている軌道跡(トロ道)と無関係とは思えない立地にあるだけでなく、先行探索者の永冨氏が、この先の“突破ルート”として利用いたものではないかという疑いから、注目せざるを得ない! これは本探索に身を置いている私にとって全く他人事ではない。

地理院地図を切り出して、より大縮尺の地図を作成した。

緑色にハイライトしているルートが一連の軌道跡であり、対岸上部に「林道神之谷線」という車道林道があるのだが、いま問題としている“対岸に見える道”(赤線で描いた)は、この林道より低い位置にあるようで、林道については未だ見えてきていない。

そしてこれがいま自分が立っている道に勝る注目を向けられている、対岸絶壁上部にある道の姿だ。

急勾配と大量の石垣に特徴付けられた道である。

見上げた絶壁の縁を、苔生した石垣を頼りに、遠慮が無い勢いで下ってきている。

ここからこの道の行方(右下の方向)を追う形で連続的に撮影した写真を見ていただく。

足元のトロ道を少しずつ上流へ移動しながら撮影したものだ。

石垣が崩れて、道が断続的になったその先、

“矢印”の位置を最後に、道は消える!

道が消えた先を見ているが、全く道の痕跡らしいものが見えない絶壁がしばらく続いた後……

ここから見える一番奥の辺りで、唐突に片洞門の道形が復活している!!

なお、この右端に見えているのは此岸の石垣だ。ちょっと崩れているところがあり、そこから撮影したのでこのように見えている。

対岸の道における一連の消失と復活を、複数の写真を繋げたパノラマの画像で表示した。

消失区間の長さは、50mくらいだろうか。

前後状況的に、ここは繋がっていたに違いないと思えるが、石垣が崩れたにしては土台となるような地形がなさ過ぎるので、おそらく大半は桟橋だったのではないかと思う。

……なんて言うのは容易いが、もしそんな桟橋が残っていたらどれほど壮観だったか!!!!

想定される廃止時期的に残っているはずがなかったし、実際惜しいとも思わなかったが、ここに道があったという状況証拠だけで、興奮を禁じ得ない!

何もこんなに険しいところ――それも両岸!!!――に道を通す妥当性は、簡単に了解されるものではない。

当地方の林業に対し、人々がどれだけ大きな“期待値”を持っていたのかが窺えると思う。

「命がけ」という言葉さえ気安く思えてしまうほどの、尋常ならざる運材路の形跡であった!

全天球画像もどうぞ。

赤いラインのところに対岸の道が見え、途切れた部分は、そのまま途切れている。

こうして地形を広範囲に眺めてみると、対岸の道が、わざわざ一番険しい谷底近くまで降りてきているのが不思議に見える。

もっと高いところに居れば、そこまで険しい思いをしないで済んだと思われる地形だ。

しかしこれにはもちろん理由があったはずで、それはつまり……

此岸のトロ道との接続のためと思われる!

対岸の片洞門は、此岸のトロ道と同じ高さに路面があるように見える。

両岸の道が同じ高さで並走するような展開があるらしい。

少し前まで対岸の【遙か見上げた絶壁の上にあった道】 が、おそらく150mくらい移動するうちに、50m近くは降りてきて、あそこにある。

が、おそらく150mくらい移動するうちに、50m近くは降りてきて、あそこにある。

こんなに急な道は、間違いなくトロ道ではない。

おそらく対岸の道の正体は、木馬道だろう。

木馬はかなりの急勾配にも適応する運材方法であり(安全という意味ではないことに注意!)、むしろ緩勾配が不利となる。

対岸は木馬、此岸はトロ。これがそれぞれの道で最終的に行われた方法だと思う。

で、次に気になるのは、この両岸の道の接続についてなんだが……

それを考えようと思った矢先(↓)

16:50

黒い砂防ダムが立ちはだかった!

正直、永冨氏のレポートを以前に読んだ記憶からは、そういえばあったかもというくらいの淡い印象だったのだが、あったのだ。

というか、これがあったから、そのままトロ道を直進してゴールへ行けなかったんだ。

で、已むなく対岸の――あのさっき見えた――道を使って林道へ脱出したというのが、彼の行程だったはず。

ぶっちゃけ、なんか大変そうだな〜。でも何とかなってるし俺も何とかなるだろうくらいに思っていた場面である。

そしてこの砂防ダムが一見して、いや〜〜〜なところに設置されている。

もともと逃げ場のない狭い谷だったが、ダム造りの鉄則とばかり、両岸とも切り立っているV字の狭窄部分に設置されている。

どういう判断の過程があったかまでは思い出せなかったが、とにかく12年前の永冨氏は、ここを乗り越えてはいないはずだ。(別日に上流側から立ち入っていたはず。)

私はどうするんだ? なにができる? 砂防ダムは越えられそうか?

正面の砂防ダムを越せるかどうかをジャッジする前に、砂防ダム直前の現在地から、対岸の道を観察することにした。

写真中央右にドカーンと目立っている石垣が、先ほどから見えていた対岸の片洞門部分だ。

屋根が片洞門、足元が高層石垣という贅沢な造りになっている。

で、この石垣は右の上流方向へ繋がっているが、そこを砂防ダムが通せんぼしているのは此岸と同じ条件である。

チェンジ後の画像に、青と赤の矢印を表示している。

ここにはそれぞれ気になるものが見えている。

このあと個別に遠望で撮影した画像を見ていただく。

まずは、青い矢印の部分。(↓)

対岸の路盤から、錆びたワイヤーが1本、垂れているのが見える。

上は土に隠れていて見えず、下は地形の凹凸に沿ってうねりながらかなり水面の近くまで追跡できたが、末端は分からず。

これはなんのためのワイヤーだろう。

運材と関係がある? インクライン? 索道? 架空された集材線が落ちているだけ?

それとも、吊橋のケーブル?

いくつかの可能性が脳裏を過ったが、前後の末端が分からないので、これ1本だけではちょっと判断は難しい。

そして次は、(さっきの画像の)赤矢印のズーム。

これは人工的な孔か?! たぶんそうだと思う。

ただ、こういう孔がいくつか並んでいるなんてことはなく、見つけられたのは一つだけ。

しかし、位置的にはちょうど、対岸の道が桟橋となって崖沿いを通っていたと想定されるライン上にある。

桟橋があったとして、それを吊るような形で支える横梁を挿し込む孔なんてことが、一応は想像できる。

橋があったことが仮定であり、さらにその橋の構造を仮定するようなことは、少々アクロバットに過ぎるかもしれないが。

ということで、この孔の正体もはっきり何とは言えないが、おそらく対岸の道と関係がある。

続いて、同じ立ち位置から視線を右へずらし、対岸道が上流へ向かうところを撮影したのがこの写真だ。

すぐ先を砂防ダムで断ち切られているのは此岸と同じなのだが、上流へ向かって登り坂であることに注目!!

対岸の道はさっきまで下り坂だったのに、今度は登り坂になっているのである。

木馬道だったとしたら、運材方向は下り坂というのが常識で、逆勾配はまず考えられない。

ここから読み取れることは――(↓)

この全天球画像に示したように、対岸の上流側と下流側からそれぞれ下ってきた2本の木馬道が、対岸石垣の位置で落ち合って、そこに神之谷川を渡る橋を架けてトロ道と接続していた。

地図上に示すとこの通りだ。

狭い谷底であるにもかかわらず、無理矢理に道を通して四方へ運材ルートが伸びていたようだ。

このうち点線部分には具体的な道の形はない。

神之谷川の架橋も物的証拠が全くないが、対岸の石垣が勾配の底(逆サミット)になっているという事実は、架橋の存在を強く示唆している。

現地にある乏しい遺構を出来るだけ多く取り入れて矛盾のない全体像へ収斂させようとすると、上記のイメージになるかと思う。

(永冨氏も対岸の道を木馬道と想定し、線形についても私と同じ想定をされていた。「孔」については、今回探索の新発見である可能性が大きい。)

さて、先へ進もう。

16:54

対岸の木馬道にも興味はあるが、やはり私が一番気になるのはこのトロ道の先だ。

それに、永冨氏がどうやって対岸へアプローチしたかを思い出せなかったので、このまま進めるならそれが一番確実な気がする。

(こんなことならネタバレを恐れずに探索前にもっと熟読すべきだったか? それは悩ましいところだ)

この画像に示したようなルートで、左岸を高巻きして砂防ダムを乗り越えることを考えた。

考えたというか、地形的に左岸で行くならこれしかルートは思いつかない。

そして今さらだが、最新の地理院地図には左岸通しの徒歩道が描かれているのに、実際はこんな砂防ダムで断ち切られているし、迂回路もない。この砂防ダムの存在自体が地図にはないし、不正確だ。

16:57

全く道形の見えない急斜面を慎重に這い上がって、ダムの向こう側を見通せるところまで登った。

これより上は岩場なのでとても登れない。

あとはこの高さのままダムの向こう側までトラバース出来れば、勝ち。

これは意外にも行けそうだ。

さらに数秒後には、この見え方までダムへ迫った。

もう天端に手が届く。

あとは天端に前屈みで手をかけて、

よっこい

無理なんだわ(涙)。

遠目には気づかなかったが、堤体と接する部分の地山が掘り込まれていて、すぐそこに見える天端に足をかけることはもちろん、手を伸ばして触れることすら出来なかった。

ジャンプ?

いやだよ。助走も付けらんないし、その一発勝負で失敗したら7〜8m下の脱出不能なクレバス様隙間に落ちるんだよ。よくて大怪我だろう。

むりだ。むりだった。 くっそぅ…。

ここから眺めると、対岸の道形はダムに切断された上流側にも鮮明に続いているのが見える。

登り方が急なおかげで、あまり深くダムに食い込んでいない感じ。

一方、此岸のトロ道は緩やかだったせいで完全にダムへ突っ込んでいて、上流側も堆砂に飲まれているようだ。

おそらく少し行けば浮上はするんだろうが…。

しかしまあ、砂防ダムが越えられないって、ありそうでいて実はあまり経験のない挫折だ。

なんだかんだ越せるんだよな大抵は。なんだかんだ。

でも、とりあえず左岸からは無理なことが確定。

じゃあ、対岸はどうなんだろう。

しかし永冨氏は対岸も越えなかったはず。試したのかも思い出せないが。

で、最終的に対岸の木馬道を下流側へ上っていって、この神之谷川を脱出していた。

結局私も、それをやるのか。

やれるのか……

本当にここを行ったの彼は。

自分が思う以上に、彼との実力差は大きかったの……。

つうか、もうけっこういい時間だよ……

あれ……、

結構ヤバイ状態だったりする? 永冨さんには心強いmasaさんがいたのに、私は独りだし…。

急転! 神之谷川からの脱出を目指せ!

2022/4/8 17:00 《現在地》

地形図にない砂防ダムによる鉄壁の如き妨害により、トロ道の正面突破は不可能であることが明らかになった。

問題の砂防ダム直下の現在地が、上の地図に示したように四方にトロ道や木馬道(推定)が通じる運材路のハブであったのは遙か昔の話であるようで、現在では左岸下流へ通じる(=私が辿ってきた)トロ道だけが普通に歩ける状況である。

対岸の木馬道も上下流の両方向へ通じていたようだが、まず神之谷川を渡る橋は跡形もなく失われており、この喪失を徒渉によって克服し得たとしても、木馬道を上流方向へ進むことは、【やはり無理】 である。

である。

となると消去法的に、対岸の木馬道を下流方向へ進む(チェンジ後の画像のピンクのルート)か、来た道を戻るかだが、出来れば引き返したくはない。本題のトロ道からは一旦外れるとしても、先へ進んでゴールへ向かいたい。

それに、今回の探索の手本である永冨氏とmasa氏のペアが、12年前に前者を成功させていることも知っていた。

もちろん、誰かが出来ることなら自分も出来るなどと驕る気はないし、12年という月日が現場を大きく変えていない保証もない。

これは、仮に先行者の情報がなくても、現場の状況的に私なら試したであろうアプローチである。

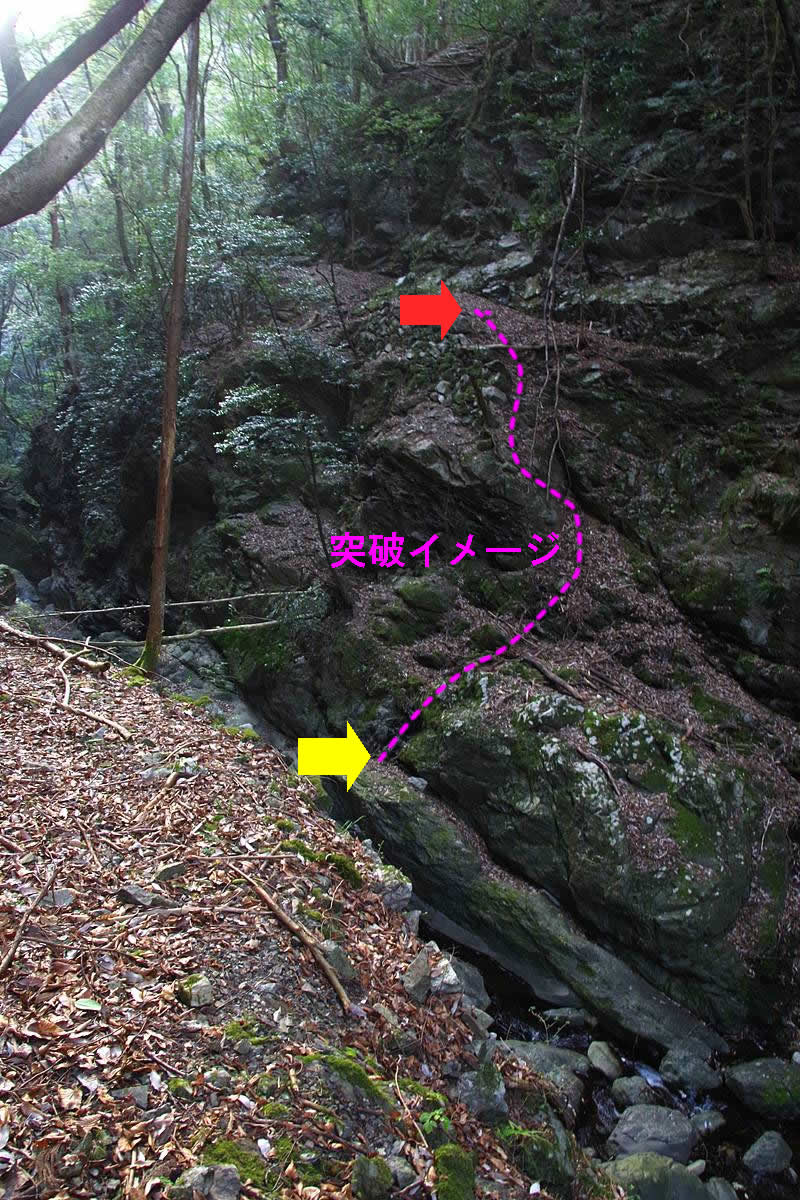

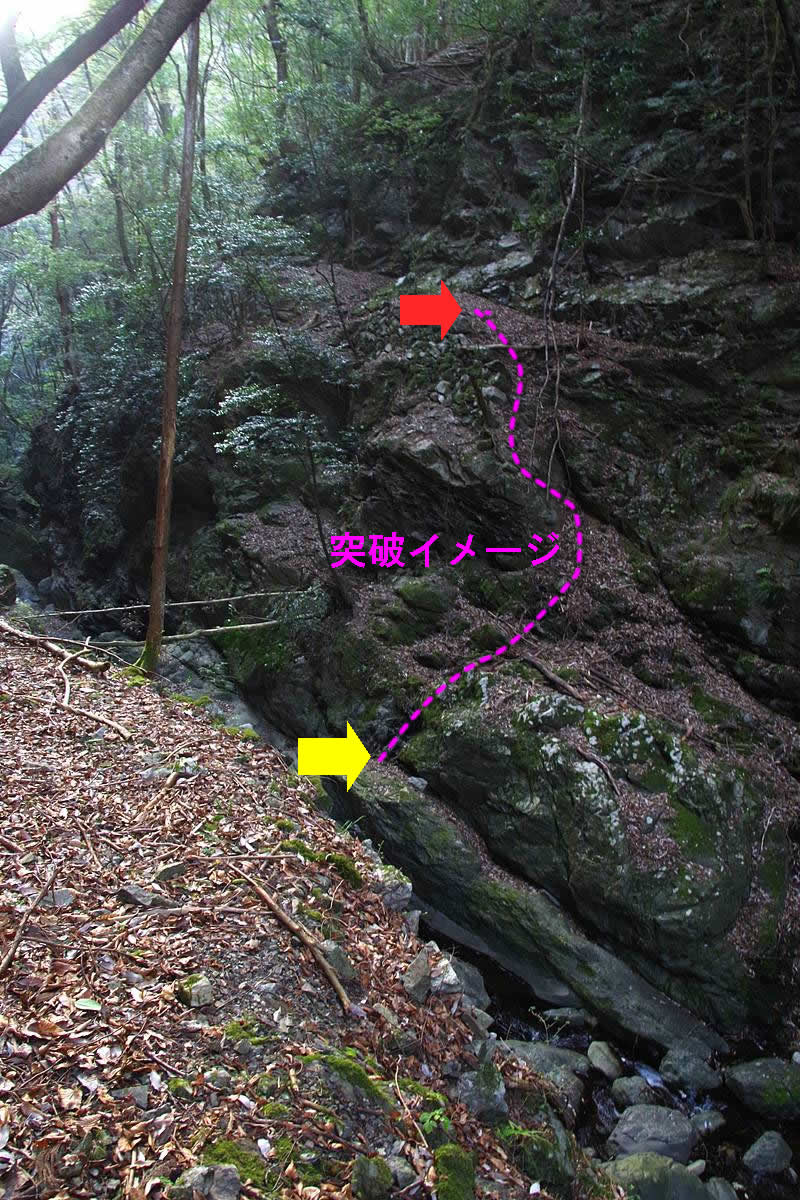

先ほど一度は対岸へ見送ったあの路盤(赤矢印の位置)へ辿り着くことが、これからの目標である。

この写真だと少し分かりづらいと思うが、そこはいま立っている場所より5mくらい高い。

そこへ行くためには、まず7〜8m下にある神之谷川を徒渉する。

そして、対岸の低い位置に見える岩棚(黄矢印の位置)へ、立つことが大前提。

あそこまで行けたら、あとは破線で描いたようなルートでよじ登る。

以上が、私のイメージした突破ルートである。

地形を見てすぐに「これかな」と思った。……というか、他に試せそうなルートはないと思う…。

上ろうとしている対岸の崖の状況。

崖を斜めに走っている割れ目のようなラインが、ちょうどいい位置にあるのが分かる。

しかも、まるでお助けロープみたいな位置に太い天然のツタが垂れているではないか!

これはオブ神様の思し召しか。まさかの致命的トラップとは考えたくないが……。

次の画像は、さらにこの崖の一部(一番登るのが大変そうな部分)を拡大したものだ。

うおっ!

崖の一角に、存置ロープらしきものが垂れている?!

以前の探索者(永冨氏ではないと思う)が残したロープだろうか、それとも、先ほども対岸から垂れているのを一度見つけている【ワイヤーの切れ端】 と同じものか? ちょっとこの位置からだとどちらなのかよく分からない。

と同じものか? ちょっとこの位置からだとどちらなのかよく分からない。

もし前者なら、永冨氏の他にもここを登り降りしようとした人がいたという心強い?証拠となるのだろうか。

ただ、見た目が余りにも無気力にだらんと垂れていて、頼って登ろうなどとはそもそも思わないだけでなく、切れている感じが逆に不吉なイメージを連想させるものがあった。

なにより、あの“何か”が垂れている辺りまで辿り着けるかどうかも、まだ分からない。

日没時間が迫っている。

ここで引き返す可能性も踏まえると、少しものんびりはしていられない。

17:02 行動開始!

左岸トロ道の石垣が壊れたところから、簡単に河床の一角へ降りられたのは幸運だった(画像のピンクのラインを歩行)。

次は、本日初めて神之谷川を横断する仕事である。

初めて足を踏み入れるこの川の底であるが、全周囲を取り囲む石灰石の岩床に、悠久の水の流れが複雑怪奇な凹凸を無数に彫刻し続けているという物凄い景観であった。ミロのヴィーナスも、鎌倉の大仏も、自由の女神も、ぜんぶありそう。しかし、遠近方々の滝の音が滅茶苦茶に反響しているせいで、作品を鑑賞するような落ち着ける場所ではない。

この物凄い流れの中に、なんという幸運か、少しも足を濡らすことなく川を渡れる細流のルートがあった。

見てこれ。ヤバくない?

徒渉すべき地点の直下は、周辺に無数にある滝の一つだった。

その滝を見下ろすと、さっき挫折した砂防ダムの天端乗り越えのシーンで最後に飛び越えられなかった隔たりと同じくらい近いところに対岸の陸がある(助走を付けて跳べば届くだろう)。だが、この僅かな隙間に落ち窪んでいる谷の深さは滝の高さそのもので、それは10mくらいある。

ここでは両岸の凸と凹とが立体パズルのように上下に噛み合っていて、随所に暗くて奥行きが見通せないようなオーバーハングを生じていた。そこに未発見の洞窟があっても全く驚かない。

今見えている辺りの神之谷川の断面図を観察から描いてみた。

左岸はやや緩やかで、右岸は非常に急峻である。

川は滝とゴルジュからなっており、図はゴルジュの部分である。

ゴルジュはしばしばオーバーハングの底になっている。

岩盤には見た目が白っぽい部分と黒っぽい部分があり、白っぽい部分が相対的に柔らかいのかもしれない。硬軟の互層が、オーバーハングしたゴルジュと滝が交互に繰り返される特異な景観を作り出しているのかもしれない。(図は作図の都合上、白っぽく描いた部分を「堅い」ものと想定した)

これが渡る直前に見下ろした滝の落ち口。

まるで洞窟の底へ落ちていくよう。

しばしば流れに触れているだろう河床附近の岩肌は、どこもかしこも滑らかな手触りで、濡れているところを踏んだら絶対に滑り落ちると分かるので、狭い流れを渡るときにも超慎重に足を運んだ。

普通に崖を登ることより危険かもしれないので、これは本当に慎重に行動した。

つまり、雨が降っていたら、仮に増水はしていなくても、この川の横断は極めて危険になるだろう。

(沢靴のようなフェルト底の靴が良いだろうが、このためだけに履いてはきてはいない)

この徒渉は、河中にある黒い大岩を渡り島として、前後の細流をたった2回跨ぐだけで完了する。

このE5系新幹線みたいなカラーリングと形をした岩の下にあるのが2回目の跨ぎだ。

わざわざここを渡ってくれと言わんばかりに、足場となり橋となる小岩塊が引っ掛かっているのが面白い。ありがたく使わせて貰った。

不思議なほど簡単に徒渉は済んだが、前後の地形を見渡す限り、これは大きな幸運であり、他のどこにも私が渡れそうな場所はなかった。他の場所は大抵、オーバーハングしたゴルジュを横断するスキル(私には想像も出来ない)が必要だ。

画像の“黄矢印”の位置は、先ほどの全天球画像や、【突破イメージ図】 に示した黄矢印の同一地点だ。

に示した黄矢印の同一地点だ。

あそこまで登れたら、次は肝心要の崖登りとなる。

17:05

橋頭堡となる“黄矢印”の地点から、上流方向を撮影した。

両岸ハングの静止したゴルジュ谷を完封する砂防ダムの圧倒的存在感よ。

いつ作られたのかは銘板などが見当らないので分からないが、両岸の運材路を容赦なく断ち切っていることから、その代替となる現在の車道林道が開通した後なのだろう。

相変わらず両岸を結ぶ橋の確実な痕跡は見つからないが、左岸にこれまで気づかなかった新たな石垣の残骸を見つけた。

川側に明らかに突出した位置なので、左岸側橋台跡と考えたい。

これに対応する右岸側の橋台を、左奥に見えている現存する高層石垣の位置とすると、橋は川を斜めに横断することになる。

それは少し不自然な気がするので、この高層石垣が【こんな感じ】 にもっと手前まで延びていて、そこに橋台があった可能性がある。

にもっと手前まで延びていて、そこに橋台があった可能性がある。

チェンジ後の画像には、その想定を描いてみた。

見上げよ!

目的地が真上に見える!

登れ!登れ!登れ!

徒手空拳で岩山をよじ登り始めると、間もなく遠目に一番難しいと見えた場所へ取り付いた。

そして見上げる。

間近に見ても、やはりここが最難関だろう。そして、ここさえ越えれば到達だ。

だが、まずは残念なニュース。

遠目にはお誂え向きの太いツタと見えた木質のものは、ただの長い倒木だった。

こんなところにあってむしろ邪魔ッ!

だが嬉しいニュースも。

遠目に見えた“謎のロープ”は1本だったが、私が登りたいと思ったその場所に、実はもう1本垂れていた!

なんという幸運か?!

いやでもなんのロープ? 本当に味方?! お助けロープに擬態したデストラップじゃないだろうな。

それは柔らかな素材のものではなく、金属製のワイヤーだった。

ということはつまり、さっき見た【これ】 と一緒の素材。

と一緒の素材。

木馬道とみられる右岸の道の近接した2箇所で、同じ様なワイヤーが発見されたということになる。

その正体が気になるところだが、今は考察よりも脱出だ。

この素材からして、クライミングの補助具として持ち込まれた道具ではないと思うが、使えるものは親猫でも使うのがワルニャンだ。

脱いでいた手袋をはめて手のひらを保護してから、錆びたワイヤーをガッチリと握って【引っ張ってみた】 。

。

グイッとした堅い手応えで、ズルズル引っ張り出せる感じはない。

当たり前だが、全体重を預けて登るような馬鹿な真似はしない。

でも、ワンポイントの補助としては十分に活用できると判断した。ありがたい。心強い!

(そして、これは現地では気づかず写真を見返していて分かったことだが、遠目に見えていたロープの方は、本当に存置ロープだった。なぜか途中で切れているし、むしろ頼るべきでないのはこっちの方だろう)

あとちょっと!!

うおぉおおーーー!!!! ふぁいといっ…………

(画面が静かにホワイトアウトして……)