廃して死なず、変状に抗い続ける旧トンネル

2021/1/18 15:25 《現在地》

内壁に「220」のペンキ文字がある地点(ここまでの経過から、この数字は東京側坑口までの距離と考えられる)には、中央部に人が通れるだけの大きさの穴を残した、まるで隔壁のようなコンクリートの壁が待ち受けていた。元の断面の8割くらいは塞がれている状況だ。

さすがに現役のトンネルでは、ここまで極端な断面の変化を見た憶えはない。

この廃トンネルが置かれた境遇 “地盤の不良を原因として廃止されたが、隣接して現役の線路がある” から想像力 “廃トンネルの崩壊によって、周辺の地盤の不安定性をさらに悪化させることは避けたい”を働かせて考えると、この構造物の正体は、トンネルの崩壊を防ぐ為の補強目的で設置された、一種のセントル(補強のための内巻工)と推理できた。

もっとも、単に補強するだけなら、完全にトンネルをコンクリートで充填して地盤へ埋め戻してしまっても良さそうに思えるが、それを選ばない理由が何かあったのだろう。

ただ一つはっきり言えるのは、このような補強の成果に効用か、廃止から百余年を経過したトンネルが、今なお貫通を保っていることだ。

私がこの狭窄部分を「門」だとか「隔壁」だとかと表現したのは、それがあまり奥行きのない狭窄だったからだ。

だが、このような狭窄部は1回限りでなく、この先しばらく繰り返して現われることが、暗い中に見通せた。この段階で4つ先までの繰り返しが見えた。

そして、このような繰り返しの狭窄を“数える”ことが、関係者において行われていたことを窺わせる文字が、うっすらとだが、この最初の“門”の上部にチョークで書かれていた。「NO29」と。

これが本当に狭窄部の数だとすると、この先の残り220mの間に、29回もこのような構造物が並んでいることになる。

だとしたら、マジで忙しくなりそうだ……。

「NO29」のセントル部を通過中。

長さは1.5mくらいで、一瞬で通り抜けられる長さだが、次のセントル部が3mくらい先にまたすぐある。

また、幅と高さの窮屈さも印象的で、幅は約1m、高さは1.75mくらいだろう。実際に計器で計ったわけではないが、身長172cmの私が靴を履いて起立すると、天井に髪の毛が当ってギリギリだった。

「NO29」と「NO28」の間の空間で、全天球カメラを使って撮影した。

光量不足のため、全体に手ぶれした画像になってしまっているが、他のトンネルではお目にかかれないような異様な光景を体験出来ている。

コンクリートの壁に前後を挟まれた、明治当初のものに違いない煉瓦の内壁が、なんともミスマッチだ。

上記と同一地点の煉瓦の内壁をよく観察してみたが、特に亀裂があるとか、歪みが生じているということは、見えなかった。

だが、わざわざこんな大仰な補強をしたくらいだから、リスクは高いと判断されたのだろう。

先手を打った補強のおかげで、変状の発生を免れているのかも知れない。

そして続いて、「NO28」とは書いていなかったと思うが、おそらくその番号があてられているであろう2枚目のセントル部へ。

構造や規模は前のセントルと一緒で、たぶんそれはこの先に見えている数枚のセントルも同様かと思う。

この写真にしても「NO29」との間違い探しのようになっているが、工事用照明が取り付けられているのが微妙な違いといえる。

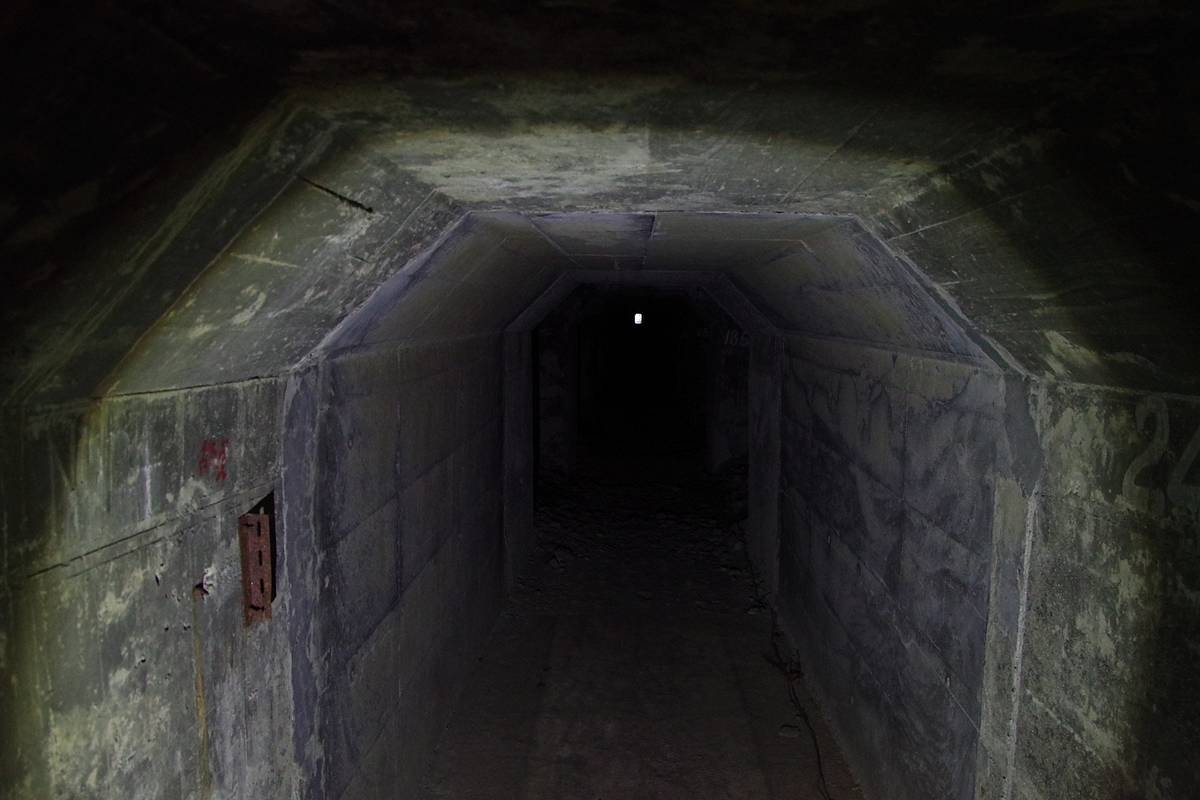

続いて3番目のセントル部から、4番目のそれを見通している。

うっすらとだが、その奥に5番目もあるのが分かる。

なお200mほども先にあるはずの出口の光が、おそらくまだ20以上あるとみられるセントル部の狭き門を全て貫通して見通せていることが、とても頼もしかった。もしこの光がなければ、ここは相当に得体の知れない薄気味の悪い歩行を余儀なくされたかと思う。

なにせ、こんなに死角の多い洞内は普通ない。もしここに刺客が紛れていたら、私が何人いても足りないと思う。これが攻城戦なら、これを造った軍師は強すぎる。

……冗談はさておき、3番目、4番目のセントル部を抜けて、次は……

ぬわっ!

壁面に「199.32」という出口までの距離をスプレーされた5番目のセントル(NO25)は、これまでの4枚とは比べものにならないほど、古ぼけて見えた!

いや、これはそう見えるというだけではなく、実際に古いのではないかと思う。

壁自体の造りや形、長さなどはたぶん変わっていないが、もうコンクリートの質感が劇的に違う。

何年分違うかは見定められないが、印象としては50年も違っていても不思議ではないくらい。

もし、セントルの建設が一挙には行われず、トンネルの変状に対処する形で徐々に進められたと仮定すれば、より古いセントルがある場所ほど、早い時期から変状のリスクが認識された区域と推理できる。

そう考えると、古ぼけたセントルは、トンネル崩壊の核心部へ近づいている証しのよう見えて、一層と不気味であった。

我ながら、物好きというか、暇人だと思ったが、こんな図を作ってみた。

これは中央線特急あずさ号の座席指定画面ではなく、多数のセントルによって補強されている洞内の模式図である。

ここまで4本のセントルは「新しそう」だったが、この5番目のセントルは「古そう」であった。

その違いを、僅かな色合いの違いで表してみた。

一気に不気味さの度合いを増した5番目のセントルを抜けて……

6番目のセントルにまみえる場面を、短い動画でどうぞ(↑)。

動画なら、スケール感が写真よりも伝わりやすいと思う。

構造物が古びたせいで、今まで以上に狭苦しい感じがするが、実際のセントルの大きさや間隔は、これまでと変わっていないと思う。

おおよそ3mごとに、幅1.5mの壁が挿入されている。

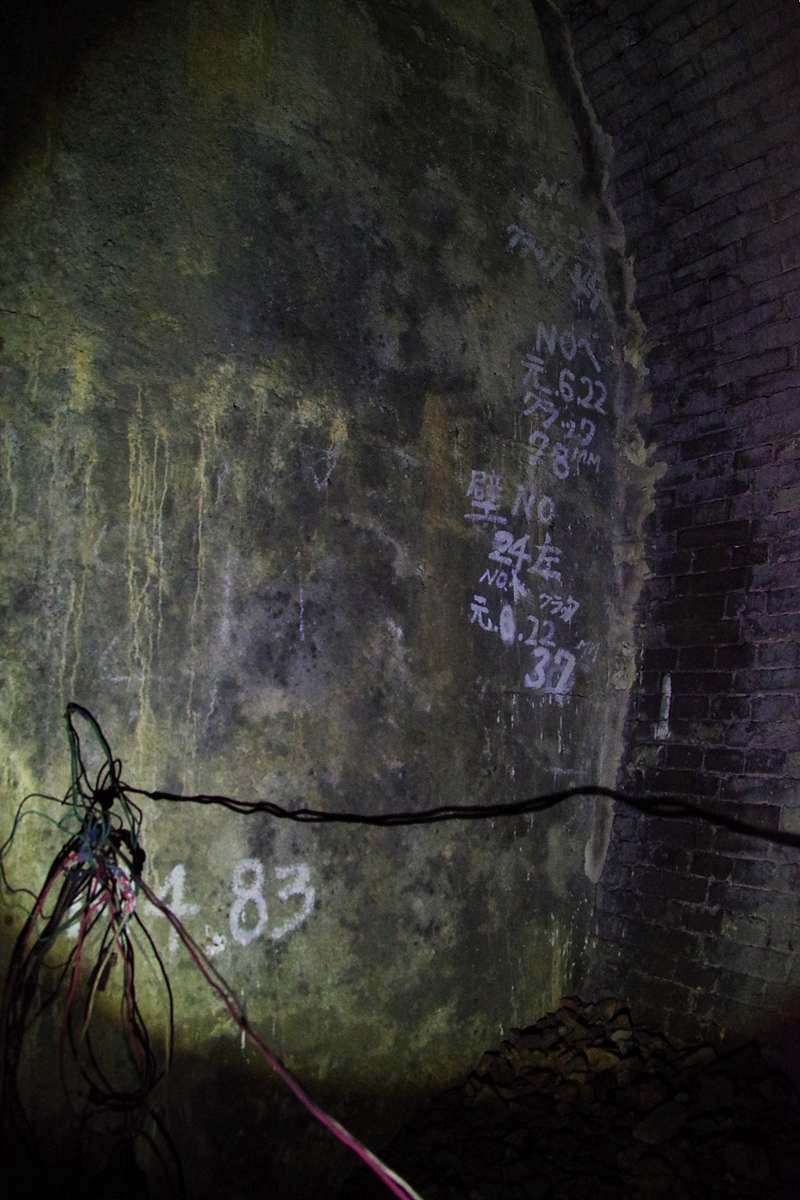

これは6番目のセントルの壁に書かれていたスプレー文字である。

他の壁にもいろいろな文字が書かれていたが、この壁は特に文字が多かった気がする。

例えば左下の「194.83」は、出口までの距離とみられ、5番目の壁の「199.32」との差「4.49」が、セントル繰り返しのワンスパンの長さである。

チェンジ後の画像は、右側の方に書かれている文字を拡大した。

「壁NO24左」「元.6.22」などの文字は、「NO29」からカウントダウンしてきたセントルの番号や平成元年6月22日という日付だろう。

壁の見た目はもっと古そうに見えるので、平成元年というのは、この文字を記した日付という意味か。「クラック78mm」などという文字も見えるが、クラックとは建築用語でひび割れや亀裂のことである。薄暗い中で素人である私ても気付けないクラックが検知されていたのだと思う。

関係者の間だけで共有されてきたこれらの壁文字は、表舞台である現在線を護るべく、文字通りの“縁の下”にて連綿と繰り広げられてきた、鉄道マンたちの偉大な仕事の記録であった。

おっと! 変化発生!

6番目のセントルは、なんと、次の7番目のセントルまで繋がっていた。

何を言っているか分かりにくいかも知れないが、チェンジ後の画像の模式図も見て欲しい。

6番目と7番目の間のこれまでは存在していた従来断面の空間が、今回はなかった。

ただ、その部分を埋めているセントルと同じ断面のコンクリートは、質感が1〜4番目のセントル同様に新しく見えた。

もしかしたら、平成元年6月22日に、この部分の埋め立てが行われたのではないか。少なくとも、6〜7番目のセントルよりも新しい仕事であるのは間違いない。

この埋め戻された部分の煉瓦の壁に、クラックが生じていた可能性が高いと思う。

それを私が目に出来なかったことは、鉄道の平和が護られてきた正しい証し。

というわけで、“危険地帯”を埋め立てたと思われる、連続約6mの狭窄区間を潜り抜けると……

再び、繋がらないセントルの連続が再開していた。

次の「185.84」は8番目のセントルで、9番目、10番目も見えていた。

チェンジ後の画像は、9番目と10番目の間の空間で撮影した煉瓦の壁の様子。

特に大きな亀裂などは見つけなかったが、たまたま待避坑がある場所であり、鮮やかな煉瓦と無骨なコンクリートの接触が、刺々しく見えた。

こんな感じで、たまたまセントルの裏側に埋め殺された待避坑なんかも、あったかもしれないな。(……想像すると窒息しそう)

崩壊の核心部を通り過ぎたかと思われた洞内であるが、また次なる変化が、10番目と11番目の間の空間に待っていた。

10番目と11番目の間の空間には、謎のトラロープが、張り巡らされていた。

隔壁みたいなセントルの連続もそうだったが、これまたかつて見た憶えのない風景で、緊張した。

まったく非科学的であったが、地下で未知の儀式を見たような心境となった私の咄嗟の連想は、良からぬものを封印する結界だった。

冷静にトラロープの配置を見ると、前後のセントルによって規定された通路部分から逸脱することを禁止するものに見えた。とはいえ、わざわざ逸脱する理由もなさそうであるし、急にこのような“結界”が現われたことは不可解だった。

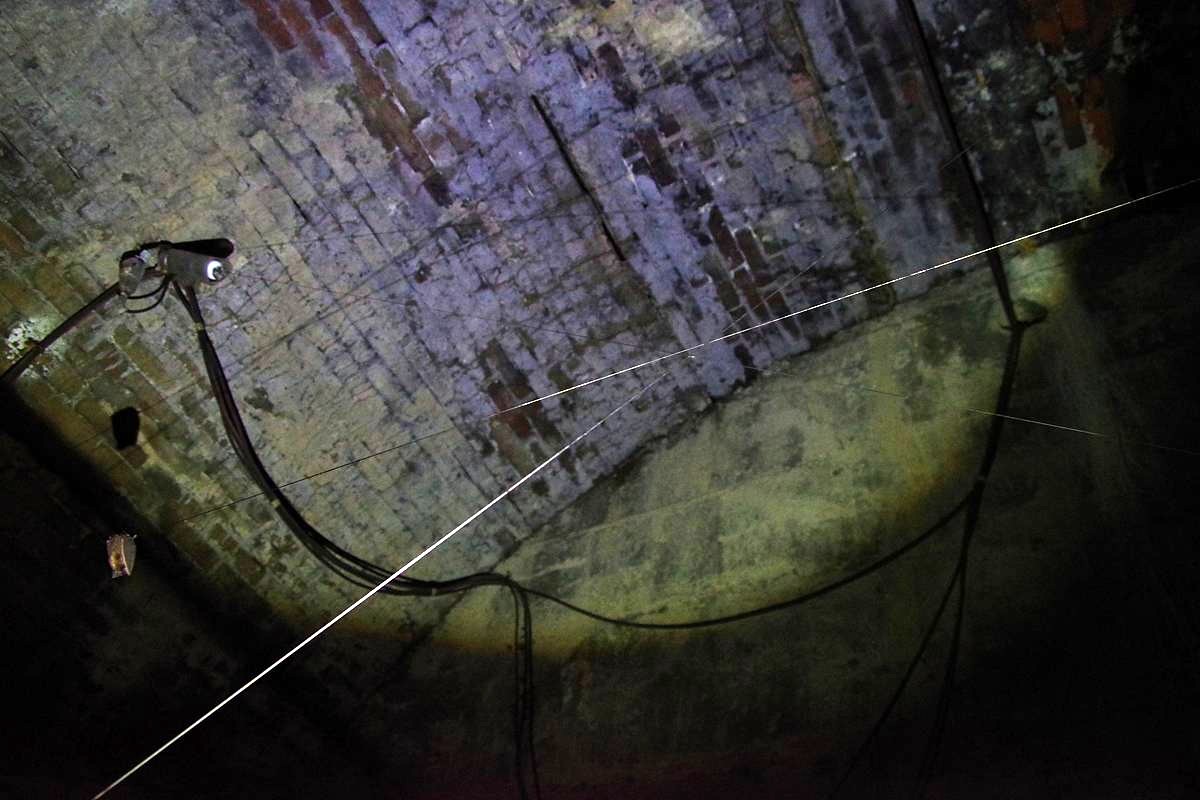

空間の天井部分に目を向けると、そこにはトラロープではない黒い被覆線と、白く反射して見える細い釣り糸様のワイヤが張り巡らされていた。

そして黒い被覆線は、セントルの壁を貫通して、隣の空間へ配線されている気配があった。

…………なんだこれは?

私はまたも自由な想像力を働かせた。

そして、想像力が到達したこいつの正体は、

変状をモニタリングするための有線センサー。

この想像が当っていて、かつセンサーによるモニタリングが現在も継続している可能性に思い当たり、私は急に怖くなった。

が、それに触れないためのトラロープであろうから、トラロープの規制には今後も素直に従っておこうと心に誓った。

さすがに変状センサーに振れたために鉄道が止まったりしたら大ごと過ぎる。

……結果的には、取り越し苦労であったけど。

続・廃して死なず変状に抗い続ける旧トンネル

2021/1/18 15:29 (入洞8分後) 《現在地》

“謎の結界”……改め、おそらく変状のセンサー装置が設置されていたのは10番11番目のセントル間だけで、その次の空間からはまた普通に戻った。

写真は、13番目のセントルを手前に、14、15、16、17辺りまでを一気に見通せている。

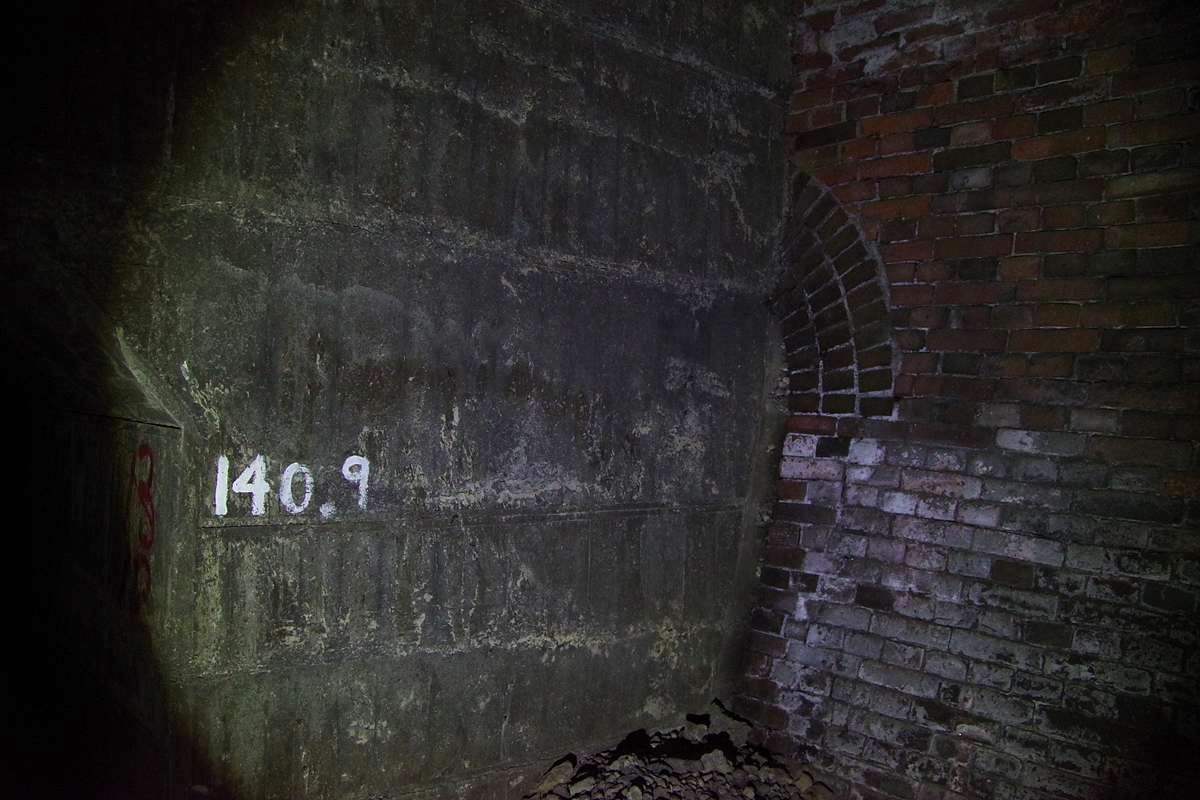

セントルの白い数字は、これまでも度々出ている出口までの距離であり、おおよそ4.5mずつ減算している。

「NO29」から始まったセントルの通し番号も、ここでは赤いペンキの文字となっており、目の前のそれには「17」と書いてあった。こちらも順調に一つづつ減算している。

このように、いろいろな数字が私の進行にあわせて、ゼロへ近づいていた。

中二でなくてもきっと好きな「カウントダウン」の高揚が、私の中で盛り上がっていった。

その果てにあるのは、見えている出口の光という生還だ。

しかし、本当にそれだけだろうかという不安も、まだ私の中にくすぶっていた。

……次は、何が現われる?

15:30 (入洞9分後)

私の暗なる期待に答えるように、またしても、予期せぬものが現われた。

ここは少し進んで、16番(NO14)と17番(NO13)の間の空間であるのだが、なぜかこの場所の右側(谷側)の側壁の煉瓦が、大きく取り除かれていた。

単に崩れたわけでないことは、そこに嵌まっていたはずの煉瓦がどこにも見当らないことから分かる。

とはいえ、待避坑にしては、さすがにワイルドすぎる…。

さっきのセンサーらしきものも、見つけた瞬間は“謎”だったが、今度のこれは、本当に謎だ。

見つかった壁の穴は、明治以来の煉瓦の巻立てを完全に貫通し、その裏側にある太古以来の岩の壁、地球の肉を露出させていた。

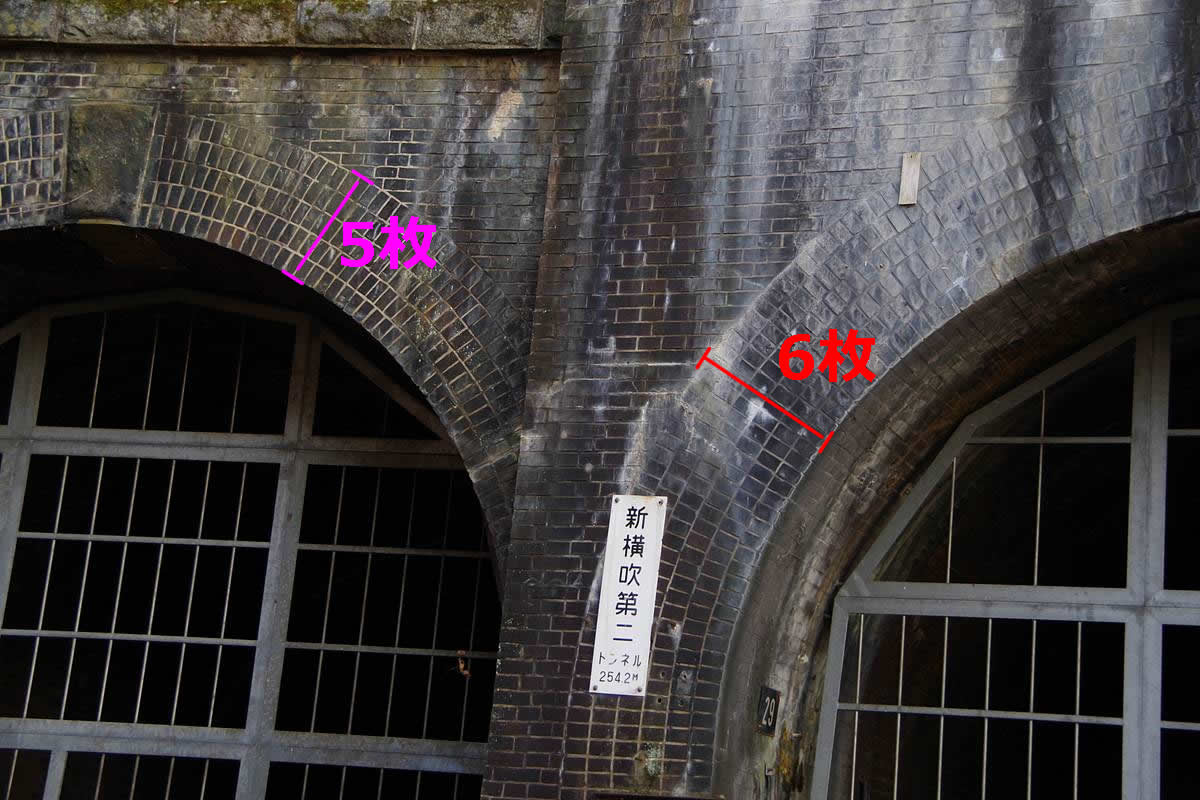

そしてこれは私にとって驚きだったのだが、坑門に露出していた【アーチリング】 の巻き厚は煉瓦5枚であったのだが、この部分の煉瓦の断面を見る限り、巻き厚は単純な5枚重ねではなく、上下の煉瓦の向きを直角に変化させてあることが判明した。そのため、断面を見ると煉瓦の長手と(切断された面としての)小口が交互に露出しているのである。

の巻き厚は煉瓦5枚であったのだが、この部分の煉瓦の断面を見る限り、巻き厚は単純な5枚重ねではなく、上下の煉瓦の向きを直角に変化させてあることが判明した。そのため、断面を見ると煉瓦の長手と(切断された面としての)小口が交互に露出しているのである。

普通、坑門部分のアーチリングは露出しているので断面が見えるが、それ以外の坑道部分の断面を見ることは出来ない。

だが、目的不明ながら、ここに穴が空いているために、普通なら見られない断面を見ることができたのだ。

そしてその部分の積み方は、複雑で手間の掛かった、通常よりも頑丈と考えられる巻き方になっていることが分かった。

結果的に巻き厚も5枚巻の1.5倍くらいに拡大していたし、一定の面積を巻くのに要する煉瓦の量も、それだけ増えていることになる。

このことは、このトンネルが明治期に建設された当時(もしくはその後の現役時代に行われた改修があればそこで)、既に不良地盤の問題を認識していて、より堅牢な覆工を試みていたことを示唆しているのかもしれない。残念ながら、近隣の“不良でない”トンネルの煉瓦断面を観察して比較することが出来ないが…。

そのうえで、この“謎の穴”は、トンネルの廃止後に何かの調査の目的で地山にアクセスする必要があったのかもしれない、

これは18番目のセントルの谷側の側壁を撮影したのだが、ここに待避坑が埋め殺されていた。

これまでも【ニアミス】 している場所があったので、いずれは現われるかと思ったが、現われてしまった。

している場所があったので、いずれは現われるかと思ったが、現われてしまった。

別に私が困ることではないのだが、埋め殺された待避坑の【あの人間ひとり分だけの狭い空間】 が、どうなっているのかを想像すると、息苦しくなるのは私だけだろうか。

が、どうなっているのかを想像すると、息苦しくなるのは私だけだろうか。

たぶん、埋める前に完全に何かで充填したりは、していない気がするんだよな…。

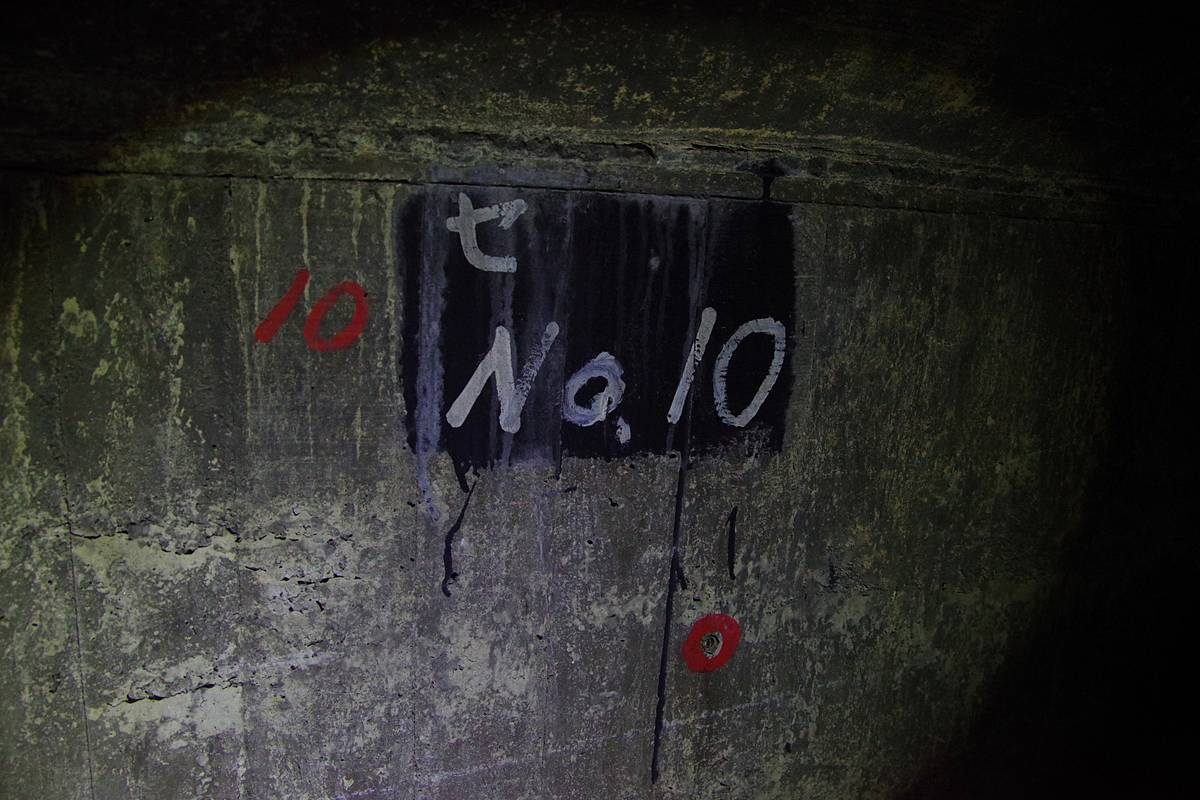

これも同じ18番セントルの内壁の部分を撮影したものなのだが、ここには「セ NO.10」という文字が、黒い下地を塗った上に目立つ白字で表示されていた。「セ」というのは、おそらくセントルの略だと思う。

それはいいのだが、なんとも探索者泣かせであることに、この18番目のセントルは、ここまで追いかけてきた「NO29」より始まるカウントダウンであれば「NO12」であるべき順番で、実際に同じセントルの向かいの壁には赤い文字で「12」と書かれているのであるが(チェンジ後の画像の赤矢印の部分)……これは……分かりづらいわ!!! って、なっただろうよ関係者も。

おそらくこれは、セントルの数が途中で増設されたせいで、番号が変わってしまったことによる新旧のカウンターだったりするのだと思うが、どちらが正しい数字なのかをここを見ているだけでは確定出来ないし、私だけでなく関係者をも泣かせた混乱を呼ぶ表示ではなかったかと思うが、実はこれ以降(そして振り返ればこれ以前についても)、ちょくちょくこのような複数のカウンターが混ざっていて、とても分かりづらくなっていた。

(いちおう本稿では必要に応じて、「NO29」から始まるカウントを“第一系統”、頭に「セ」が付いている黒い下地に書かれたカウントを“第二系統”と呼び分けるが、あまり深く考えない方がいい。混乱しやすいし、そもそもこのカウントを見分けることができたとしても、実生活を充実させる少しの足しにもならないから)

15:31 (入洞10分後)

これは見覚えがあるものの再登場だ。

10番11番セントル間の空間に設置されていたセンサーとみられる装置が、20番と21番の間に再登場した。

センサーであるという確証はないが、同じ外観のものであるから、同じ機能の装置なのは間違いない。

やはりトラロープで、センサーとみられる白い細糸を触れないように防護してあった。

ただし、前回現われたときと違っていたのは、今度のセンサーは、セントルを跨いで次々と連続していたことだ。

チェンジ後の画像で示したように、20番目のセントルから始まった“センサー区間”は、26番セントルまで連続6室も続いていた。

このことが、何を意味しているのか。

前述したように、混乱がみられるセントルのカウントダウンだが、いずれにしても残数は残り僅かとなっている。

カウントダウンがゼロになるところが東京側坑口というわけではなさそうだ。

距離はまだ120m以上残しており、先にセントルのカウントが尽きるに違いない。

カウントが尽きたときに、何が起るのか。

……貫通が確約されているのが大きすぎる救いだが、私の怖いもの見たさの好奇心は、このカウントダウンの行く末に熱中を極めていった。

天井に設置されている、センサー装置らしき機材を捉えた。

本来は通電する装置だったようだが、現在稼働している感じはしない。(それが確証になるのはもう少し先だったが)

ただセントルで巻き立てて、トンネルの崩壊を食い止めようとしただけではなく、崩壊の進行をモニタリングすることについても、テクノロジーの進歩に応じて対応がなされていたことが窺える。

これらの地道な対策のおかげで、すぐ隣の地表ににあった線路……鉄道ファンにはお馴染みだった撮影の名所“初鹿野の鉄橋”の安全は、守られていたのである。

しかし現在、このモニタリングを含むトンネルの崩壊対策が終息しているとすれば、それは平成9(1997)年に下り線が地中深くの新線へと付け替えられたせいであろう。

今ならこの旧トンネルが崩壊しても、少なくとも中央線には影響がないと判断されているのではないだろうか。(崖下にある国道20号への影響は???)

このトンネルには、それほど多くはないが、コウモリが棲息している。

そして彼らの一部は、繊細なセンサーケーブルにぶら下がって冬眠していた。

おそらく彼らの活動がセンサーの検知には影響しないように作られていたのだろう。

……(目立つ第二系統の)セントルカウントダウン……

8

7

6

5

4

3

15:33 (入洞12分後) 《現在地》

これは、センサーが設置されている“最後のセントル間の空間”であった、第25番と第26番の間(第二系統のカウントダウンだと「3」と「2」の間)にある部屋の壁の様子だ。

……今度ばかりは……

私のユルいセンサーも、赤ランプを点灯させた。

側壁に異常を検知!

……はい。

これは、アカンやつですね…。

既に崩壊している廃トンネルでは見覚えのありすぎる光景だったが、煉瓦が広範囲にわたって破壊され、現役時代に煤煙で汚された表面が失われた結果、焼かれたままの綺麗な赤い内面が露出してしまっている。

これは、煉瓦が異常な圧縮力を受けて破砕された証拠である。

亀裂も生じており、煉瓦の目地が不連続になっているところがある。

ぶっちゃけ、このように煉瓦の壁が壊れた場面自体は、廃トンネルで飽きるくらい見覚えがあるが、今回のそれは、ここに至るまでの「盛り立て」や「お膳立て」といったら楽しんでいるみたいで不謹慎だが(不謹慎です)、ただ崩れたからサヨウナラではない、トンネルがある地盤の崩壊という地球の大きな暴力に多くの人間が何十年も抗い続けてきた、そんな抵抗の筋書きを見せられた後であるだけに、同じ崩れ方であっても、そこから受ける迫真さは格別に違った。

……まあ、こんな説明自体が蛇足だと思う。みんなもきっと感じているでしょ? この迫真を……。

これは、同じ場所で上を見た様子だ。

側壁と天井アーチが接するスプリングライン(起拱線)に、ギョッとするほど深い亀裂が生じていた!

……これは怖い……。

天井がバラバラになって落ちてくるんじゃないかという恐ろしさがある。

さすがにこれは、鉄道利用者には「見せられない」光景だったと思う。

明治時代には既に看過のできない変状が観測され、大正時代に早々と廃止されたトンネルが、令和になっても閉塞せずに残っていたことは心から凄いと思うが、その“生きながらえさせ方”は強引なものであり、鉄道トンネルとしての利用性を完全に無視した非人道的ならぬ“非鉄道的”なものであったことを私は見た。

そこに連想するのは、死ぬに死ねない“フランケンシュタイン博士の怪物”の姿であった。

鉄道トンネルとしては14年しか活躍しなかった“彼”の死後100年を越える変わり果てた姿に、哀れみを禁じ得ないものがあった。

「見せられないよ」

……そんな誰かの声が聞こえてきそうな展開だった。

遂に私の目にも明確な崩壊を露呈させたセントルカウントダウン「3」であったが、次のセントル「2」と「1」の間の空間は、もっと激しく崩れたせいであろうか、既に埋め殺されていたのである。

前にも一区画だけ同じ様な埋め立て区間があったが、今度はより緊迫感があった。

やはりこの目で崩れを目にしたことは大きい。

壁に書かれた出口までの距離は、あと約104m。

一方、セントルのカウントは間もなくゼロを迎えるが、この先は平和であろうか……。

ゾクゾク・廃して死なず変状に抗い続ける旧トンネル

……(目立つ第二系統の)セントルカウントダウン……

2

1

2021/1/18 15:34 (入洞13分後) 《現在地》

東京側坑口まで残り104.88mのペイントがなされた第26番目のセントルから先は、第27番目のセントルを間に挟んで第28番目のセントルまで、セントル同士の隙間もコンクリートで充填され、トンネル本来の煉瓦の壁面が完全に見えない状態となっていた。

これはこの部分のトンネルの状況が特に悪く、より強固に補強する必要があったことを物語っている。

直前に目にした煉瓦の壁の著しい亀裂や剥離によっても、このことが強く示唆されていた。

それはそうと、相も変わらず、同じセントルの左右の壁に、別々の通し番号が振られていた。

それを本稿では第1系統と第2系統と呼び分けたが、「NO29」から始まった第1系統が右の壁に「3」を表示している第27番目のセントルに、第2系統は左の壁に「1」を表示していた。

両方ともカウントダウンなので、既に見えている次の第28番目のセントルに、第2系統は表示する数字がないという事態になったのだが……

0

「セ.NO0」ってwww 無理矢理だなぁw

伝統的に鉄道業界では「0番線」なんてものがたまに採用されたりしていて、「0」を番号に使うことに抵抗がなかったのかも知れないが、第0番目のセントルというのは虚数解みたいな不可解さがあって面白かった。

で、この問題を解決しようとしたのが、このセントルに「2」の番号を振っているもう一つのカウントだったのだろう。

え? そんなことはどうでも良いから先へ進めって?

はい、了解。

進みましょう。

次は、28番目と29番目のセントルに挟まれた、おそらく、最後のセントル間空間だ。

またしても、異変あり。

おそらく最後の小部屋であるこの空間を取り巻くオリジナルの壁面は、著しく白変していた。

本来なら煉瓦から流れ出ることのないはずのカルシウムか石灰か白い析出物が大量に垂れていて、赤と白の異様なコントラストを描き出していた。

なぜこのようなことになったのか。

答えは、スプリングラインより上にあった。

写真でも分かるとおり、スプリングラインより上のアーチ部分の壁(天井)が、本来の煉瓦から、石材に置き換わっていたのである。

敢えて石材でアーチを組み直したのは、そこが一度崩壊したから、補修のためにそうしたのだと想像する。

かつその際に、崩壊によって生じた空洞を埋めるために、セメントかモルタルか白化の原因となる充填物を用いた可能性が高い。

アーチの構築に用いている材料が石材で、コンクリートブロックや場所打ちされたコンクリートではないことから、この補修は極めて古い時期のものである可能性が高く、本トンネルの現役時代、すなわち明治36(1903)年から大正6(1917)年までの短い期間に行なわれたものだと推理する。

このアーチの再構築は、隣接する区画に及んでいた可能性が高いが、そこはセントルなどで埋め戻されていて確認ができない。

これは、最後の29番目のセントルに接する天井部分を撮影した。

石と煉瓦の部分がゲタ歯の構造で組み合わされていることが分かる。

最後のセントル部分は通常の煉瓦アーチであり、開通当時の煉瓦が無事に使われているのだと思う。

煉瓦トンネル内では異例な存在であるこの石アーチ部の存在は、鉄道トンネルとして非常な短命に終わったこのトンネルが、その短期間の間も必死の補修と延命に明け暮れたことを物語っているように思われた。

……おつかれさまでした!

15:36 (入洞15分後)

実際に激しく崩れているトンネルにも増して鬼気迫るような緊迫感を覚えたのは、私だけであろうか。

大自然の暴威に抗い続けた人々の天晴れな戦いっぷりを、スタジアムの最前列で観戦したような気分だった。

いま、スタジアムの門…… 最後のセントルを、脱出します!

第29番目のセントル(第2系統ならスパマリもビックリのマイナス1面となるべきところだが、あいにく番号は記されていなかった)には、進行方向逆向きに「関係者以外立入禁止」を表示する片開きの鉄扉が設置されていたが、幸いにして解放状態だった。

29連セントル区間を突破!

セントル区間をまとめると、このようになっていた。

東京側坑口89mから220m附近まで約131mの間に29連のセントルが設置されており、これによって地圧に抵抗し、トンネルの圧壊を阻止していた。

全体として、東京側の25連よりも甲府側の4連は新しそうに見えたほか、一部の区間ではセントル同士が連結されており、これも後年の補強を感じさせた。また、変状を監視するセンサーらしきものが設置された区間もあった。

振り返る、最後のセントル。

壊れた扉が設置されており、かつては文字通り門としての機能を持っていたことが分かる。

センサーなどデリケートな装置が設置されているセントル区間は、通常の廃トンネル以上に厳格に部外者の進入を防いでいたことが窺えた。

しかしそれにしても、こちらから見る洞央方向には光が見えないので、より気味がわるい。

セントル区間の先にカーブがあるために300m以上離れた甲府側の坑口の光は全く届いていない。

先が分からない状況で、この壊れた扉を潜り抜け、頭が擦りそうな狭き門を次々と奥へ進むというのは、かなりの度胸を要するだろう。私の進行方向は、これよりはイージーモードだったと思う。

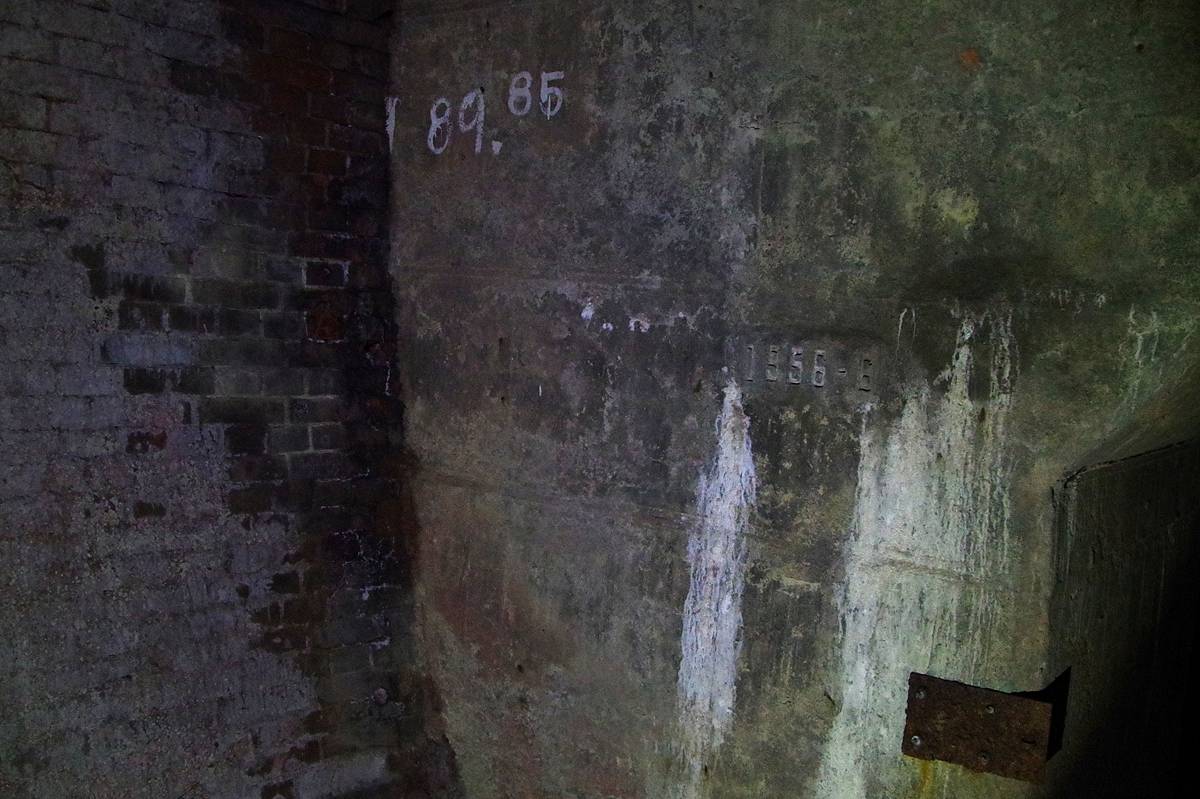

このセントルの壁の一画に、一連のセントルでは初めて見る、しかし鉄道構造物ではお馴染みである“刻字”を見つけた。

皆さまも鉄道の様々なコンクリート構造物で、同じ外観の刻字を見たことがあるのではないかと思う。

「1956−8」

そのように読み取れる数列で、意味するところは、この構造物が昭和31(1956)年8月に設置されたという事実だ。

他のセントルについては不明だが、少なくともこの扉が取り付けられていたセントルについては、大正6(1917)年の廃止から40年近く経過してから設置されたことが分かった。

ところで、

さっきからここに何かある。

未知の横穴があるぅ…。

地獄の竈っぽさがヤバイ……。

しかもこっちは方角的に、地上じゃない………。

は、 入りたくならないぃぃ…

ゾクゾクゾク・廃して死なず変状に抗い続ける旧トンネル

2021/1/18 15:37 (入洞16分後)

最後のセントルの隣に、正体不明の横穴が発見された!

穴のサイズはセントルの開口部と同じくらいに見える。明らかに人道用のサイズ感だ。

入口にはセントルに設置されているものとよく似た片開きの鉄扉が設置されていたが、解放されていた。

「入っても良いぞ。」

そんな意思表示を感じたが、そのような甘言にホイホイ乗っかって入るにはちょっとばかり度胸がいる穴の姿だった。

しかも、この穴の正体がまるで分からない上に、明らかに地上の出口方向へは向かっていない。

では何があるかと考えてみると、この方向の地中には現在使われている上下線2本の単線トンネルが並んで存在している。より近いのは、平成9年に開通した下り線のトンネル(新深沢第2トンネル)である。地図を見る限り、おそらく地中で100mも離れていないだろう。

かつて探索したアノ旧トンネルのように、現在線のトンネルと接続する横穴なのだろうか……。

意を決し、突入!

きもちわるいぃぃ。

まるで肋骨のように見える太い鋼製のセントルが、小さな横坑の断面を守っていた。

本坑に致命的なダメージを与えるほどの不良地盤を相手にしているのだから、これでも十分過ぎるということはないのだろう。このセントルは間違いなく私の味方で、命を守ってくれると思うのだが、頭上に近く、錆が髪に紛れそうなのが嫌だった。

一方の洞床に目を向けても、心は安らがない。朽木の板が散乱したものを踏みしめて進まねばならない。おそらく本来はセントルの天井部に水よけの板が張られていたのだと思う。

なお、横坑に入ってすぐに、風の流れが全く無いことに気付いた。

本坑には風があったので、この横坑は貫通していない可能性が高いと感じた。

この小さな断面で、閉塞へ向かっているなんて、ますます気が滅入る…。

まさに、廃坑という言葉がぴったりの洞内だ。

大人が2人並んでは歩きがたい小さな人道サイズの穴は、入って10mほどで僅かに左へ折れていた。

そこを曲がると、さらに10mほど先に、ヘッドライトを銀色に反射する何か金属製の箱のようなものが置かれているのが見えてきた。

しかも、その箱は既に開け放たれているように見え……

パンドラの箱を誰かが開けてしまった後じゃないかという、不吉な想像が脳裏を過ったが……。

箱の中身は、クトゥ●フ神話に出て来そうな異形なケーブルの集合体……

だったが、もともとはこれらの大量のケーブルの主となる何かの装置が設置されていたのだと思う。

状況から想像できるのはやはり、一連の地盤崩壊を監視するセンサー関係か。

そして、この機械箱の2mほど先に……

15:38 (入洞17分後) 《現在地》

横坑の終わりの壁が待ち受けていた。

行き止まりの壁(切羽)にも何かの装置が突き刺さっており、観測をしていたようだが、切羽自体は人工的に埋め戻した壁ではなさそうなので、この横坑が現在線のトンネルまで通じていたというわけではないようだ。旧旧線のトンネルを使って旧線を守っていた時代(平成9年以前)の遺物ということだろう。

が、この切羽の奥に近接して現在線の2本のトンネル(昭和43年の上り線と平成9年の下り線)が掘られているというのは、偶然にしては出来過ぎている気もする。なので、これらの建設のためのボーリング調査などに、この横坑が使われた可能性はありそう。

いずれにしても、この奥行き20mほどの短い横坑の正体は、地質調査坑であると判断した。

これとよく似た人道サイズの行き止まりの坑道が各地のダム建設現場などでよく見つかるが、それらは地質調査坑である。

横坑の行き止まりから入口まで戻るシーンの動画を撮影した。

長さが短かったから良かったものの、かなり居心地のワルい穴であった。

皆さまにもこの地獄の竈のような穴の圧迫感を味わって貰いたい。(←余計なサービス精神の発露)

本坑へ戻ってきた。

普通の真っ当な煉瓦アーチのトンネルを見るのが久々な感じだ。

それはいいんだが、セントル連続区間に入る前からずっと見え続けていた出口の光が、残り100mを切っているのに妙に小さいままだった。

訝しく思い、目を凝らして観察して気づいた。

なんと、出口側にもまだセントルが設置されているではないか。

まだあるのかよって、素で声が出たわ。

というわけで、残り60m附近から再び始まった、セントル連続区間。

今度のセントル群は新しそうで、外観が綺麗だし、ペンキの文字なども全く無い。

先ほどの29連と比べて味が乏しい感じだ。

というわけで、ポンポン潜って行くよ。(400mそこらの1本のトンネル内で多く語りすぎたよ。これ以上はさすがにしつこくなるからね)

今度のセントル群は全部で11連からなっており、構造や間隔などは前のものと一緒だ。

特にセンサーなどが設置されている箇所もなく、さらっとしている。

ポンポンポンと潜って行くと、一気に出口の見え方のリアリティを増してきた。

出口にも鉄格子がはめられているようだ。

入口にあったのと、同じ形の鉄格子っぽい。 (ヨシ! と内心ほくそ笑む)

15:42 (入洞21分後) 《現在地》

11回目のセントル(通算40回目)を潜ると、今度こそ東京側坑口は目の前だった。

とりあえず、坑口を塞いでいる鉄格子の前に人がいないかどうか気がかりだったが(私だって、この状態を人に見られたら気まずいという感情はある)、その点はおそらくクリアしているっぽい。外に枯れ草が見えるので、坑口前に人はいないと思う。(事前に外がどうなっているのかを確かめないで来たので結構ドキドキした)

それはそうと、最後の最後に、物置小屋が設置されている。

鉄道の備品という感じじゃない、そのへんのガレージにもありそうな市販の大きな物置だ。

物置は開け放たれており、中にいくつかの機材が置かれていた。

チェンジ後の画像は、そのうちの1台だ。

これは、「Tokyo Sokki Kenkyujo Co.,Ltd.」の「DATA LOGGER TDS-302」という機械だった。

メーカーのサイトを検索すると後継機がヒットしたほか、中古機材として本機を販売しているサイトもあった。これらのサイトから、本機が「静ひずみ測定器」というジャンルのデータロガーであることが分かった。

静ひずみとは、時間とともに変化する動ひずみに対して、変化しないひずみをいう。

トンネルの長期的な変状を観察・記録するために、洞内のセンサー装置と接続してログを取っていたのだろう。

だが既に電源が切られており、このトンネルの監視は既に終了していることがはっきりした。

廃止されてからがむしろ本番かと思うような奇妙な歴史を生きた隧道を潜り抜けて、おそらく廃線ファンにとってはお馴染みの場所なのだと勝手に想像している地上に接するところまで辿りついた。

たぶんだけど、このトンネルを外から見たことがある人は、たくさんいるんだと思う。

でも私にとっては、この先も引続き未知の空間だった。

そうこうしているうちに……

現在線を走る列車が見え、ここまで全く姿を見せなかった中央線の現在線が間近にあることを知らせてきた。

列車がトンネルに入った後も長々と走行音が聞こえ、それはどちらかというと私が背にしている地中から強く聞こえるようだった。

同じ並びに隣接している現在線のトンネル内部から、地面を揺らして届いている音なのだろうか。

横吹第二隧道、突破!