�������������A�[�`�̐Α�詓��B

2015/9/14�@15�F17�@�s���ݒn�t�@

�����ȓ������̃A�[�`��`���o�����Α��̍B��B

�������A�������]�X�Ƃ����̂́u�p���{�v�œǂL�����瓱���ꂽ���t�ł���A����ŃA�[�`�`�̐��m�ȋ�ʂ�����͕̂s�\���B

�Ⴆ�A���S�~�A�[�`�ƌĂ����̂ƁA�������A�[�`�̋�ʂ́A���m�ȑ��ʂł����Ȃ���Γ���Ƃ�����B

��ʓI�ɃA�[�`�̍����i���C�Y�j�ɑ��镝�i�X�p���j�̔�����C�Y�X�p����Ƃ����A���~�A�[�`��1/2�ƂȂ�B�G���ɂȂ�قǐ������������Ȃ�A�G���A�[�`�Ƒ��̂���B�A�[�`���ƌĂ����̂́A�قڗ�O�Ȃ��G���A�[�`�ł���B

�t�Ƀ��C�Y�X�p���䂪1/2���傫�Ȓl�������̂͏c���ȃV���G�b�g�ɂȂ�A�듪�A�[�`�Ƒ��̂����B

�Ȃ��A�A�[�`�Ƃ��čł����肵���\���͔��~�A�[�`�ŁA�������痣���ɂ�ď��X�ɍ\���Ƃ��Ă͕s����ɂȂ��Ă����B

�c�Ƃ������Ƃ��낪�A���̒��̈�ʓI�ȃA�[�`�ɑ��闝���ł���B

�⑫�Ƃ��āA�S���p�̈Ë��ɂ͂���Ȃ�̕p�x�Ő듪�A�[�`���p������̂ł��邪�A����ɂ͗��R�������āA�吳5(1916)�N�ɍ��S�����肵���u���Óy�i���W���v�Ƃ����������ɁA�����`�A�[�`��r���P���A�[�`�ƌĂ��듪�ȑ��S�~�A�[�`����������Ă������߂ł���B�������A�{詓��͖����̍�ł��邱�Ƃ�A���S�~�A�[�`�ł͂Ȃ��������A�[�`�Ƃ���Ă��邱�ƂȂǂ���A���҂ɒ��ڂ̊W�͖������낤�B�������A�듪�A�[�`�Ɏ������Z�p�I�����ɂ͏d�Ȃ镔�������邩���m��Ȃ����A�s���B

���w�I�ȋ����ƁA�Z�p�I�ȋ����ƁA�P���Ȓ���Ȃ��̂ւ̍D��S�Ƃ����A�O�d�̖��͂Ŏ��������B�t���ɂ����Α��������A�[�`�ł��邪�A�₪�ĉ�ɕԂ��āA�ʏ�̒T���s����B

�܂��͎����Ɍ����Ă̍B��ώ@�B

�A�[�`�A�X�p���h�����A�ѐA�}�ȂǂƂ������Α��B��̕W���I�ȍ\���v�f�����Ď�ꂽ���A���̑S�̂��B���Ă��܂��قǂɔZ�ΐF�̃c�^�����͂����߂Ă��āA�������ȗm�ق̂悤�ȟ��E�������͋C�������o���Ă����B�㊯�R���ăJ���W�i���������j�B

�Ȃ��A���т�t���Ă���c�^�́A�G�߂ɂ���čg�t�����t�������ނȂ̂ŁA���̕��͋C���ĂɖK�ꂽ�̂̌����낤�B

������ۂ͂Ȃ��B�Ƃ������A�f���ɂ����������Ǝv�����B

�������A�c�^�̂����Ŋ̐S�̝G�z���ǂ߂Ȃ��Ȃ��Ă�����c�O�������̂����A�ǂ���炻�������G�z�͖����悤���B

����ł́A�����B

詓��ɐ�����������ƁA�����͂������S�ɊO�̐��E�Ƃ͈Ⴄ詓����Ƃ����Ɠ��̕��i�ƂȂ�A���M�Ƃ̊i���͉ߋ��̏o�����ƂȂ�B

��ۓI�ȃA�[�`�̊������Ă��A���[���܂ő����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ق�̓����t�߂�5���قǂ����ł��邩��A����͑S�Ă�詓��ɂƂ��č\���I�Ȏ�_�ƂȂ�B���t�߂̍B����ی삷�邱�ƂƁA���Ƃ͊������H��詓��Ƃ����i���Ƃ��Ă̊������Ăł���B��H�ł������̂��Ɨ��������B

詓��̑S���͖ڑ��Ŗ�50���ŁA��詓���97���Ɋr�ׂ�Δ������x�ł���B

�����Ă��̑唼�������t����������Ă��Ȃ������ȑf�@�̕ǂŁA���������a38(1963)�N�̋��������甼���I���o�Ă��銄�ɂ́A�����̕����͊F���ł���B

���܂���Y�킳�ɁA���������͕��ʂɁi�V�����������Łj�����ƌq�����Ă���̂ł͖������Ǝv�����قǂ����A�����ł͂Ȃ����Ƃ́A�o���̃V���G�b�g�́g�p詓��炵���h���A�����Ă����B

������Ȃ��A���S�p詓��ł���B

��Ȃ��̂��Ǝv�����������A�[�`�����A�������猩��V���G�b�g�͈ĊO�ɖڂɓ���ނƂ������A��a���͏��Ȃ��Ɗ������B

�P���ɏ��������Ă����Ƃ����̂����邾�낤���A�S�̂Ƃ��ďc�����ɒ����Ƃ����V���G�b�g���A�g���l���Ƃ��Ă̓I�[�\�h�b�N�X�����炾�낤�B

�����A����ł�����I�Ɉ���Ă���̂́A�A�[�`�̓V�[�i�Ă���̂��Ɓj���A�ǂ����Ă��~�̃J�[�u�Əd�Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃ��B

�P�S�~�A�[�`�ł��낤�����S�~�A�[�`�ł��낤���A�܂�S���p�g���l���݂����ȏc���̔n���`�̂��́i����������͒P�S�~�A�[�`�Ƒ��ǂ̑g�����j�ł����Ă��A�L�����̝G���Ȃ��́i���S�~�A�[�`�j�ł����Ă��A�V�[���̃J�[�u�͉~�ʂł��邩��A�����炩�ɂ����łȂ��������J�[�u���g���Ă�������A���̓V�[���ɏW��Ă���B

���Ƃ������ʓI��詓��̒f�ʂł͂��܂茩���Ȃ��������Ǝv���̂����A���炭�����̑��ǂ��n�ʂɐڂ���Ƃ���܂Ŕ����ɃI�[�o�[�n���O�̌X���t���Ă���A�Ō�܂Ő����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����ۂ��B

�Ƃ������Ƃ́A����Ӗ�����詓��Ɂg���ǁh�͑��݂����A�S�̂��P��̓������ɋߎ�����Ă���\��������B�ǂ�ȕ��������́A������ƌv�Z�o���Ȃ����B

�c�����ƁI�@�C�t���܂����܂��ꂻ�����Ȃ��A�A�[�`�̌`�̘b�ɂȂ��Ă����B

�������ɓ��B�B

�f�@�̓��ǂ��B��H�ɋ߂����������ۂ��f�ʂɂȂ��Ă͂��邪�A�P�ɑȉ~�����m��Ȃ��B

�܂��A�����͊������Ă��Ȃ����������E�ɍL���A�B��̈�ۂ��͂����Ԓ����L���B

����Ȃ�A���a30�N��ɗ��ʂ��Ă����悤�ȍ����������ȏ�p�ԓ��u�Ȃ�A����Ⴂ���o���邾�낤�B

������������A�B��͖�������̂܂܂ł����Ă��A�g�����₷�������͌�N�i���Ƃ��Ώ��a�����j�A�����Ԍ�ʂɑ���悤�g�����ꂽ�\��������B

�ʐ^�ł��������č����̕ǂ�����ł���悤�Ȋ������邪�A������Ҕ����Ƃ��Ċg�����ꂽ�Ղł͂Ȃ��̂��낤���B

詓��̐悪���炭���ʂ��̈����J�[�u�ɂȂ��Ă���̂ŁA������x��詓����ł�����Ⴆ�镝���Ȃ��ƁA�����܂���a�ɂȂ��Ă��܂������ȗ��n���B

�Z��詓��Ȃ̂ŁA���߂��猩���Ă����o���ɋߕt���̂������Ƃ����Ԃł���B

�����Ċ��Ғʂ�A���̓���ɂ��k�����l�̕������A�[�`�̊������Ă��{�H����Ă����B

�������A�f�@�Ɗ������Ă���ւ�镔���ɂ́A�g詓����B��h�Ƃł������ׂ����̂��A���X����p�������Ă����B

��N�̕�C���ǂ̒��x�Ȃ��ꂽ�̂�������Ȃ����A�{���́i���Â��āj�l�ڂɕt���Â炢���̕����ł����A�a��C���ꍞ�ރX�L�}�̂Ȃ��k���Ȏ{�H���{����Ă����B

�܂��ɁA��i�ƌĂт����Ȃ�悤�Ȋ����x�ł���B

�Ȃ��A���̐�̖{���̍B���́A���z�̏Ƃ�����ɒE�o����̂ŋt�������������A�f�ʂ�7�����炢���O���牟�������y�ɖ��v���Ă����B

�s���Ȃ̂́A���̕��y�̎R�ʼnB���Ă��Ȃ��̑�R���邱�Ƃ����c�B

�܂��ň��A詓��͎��n�������A���S�ɓ��j���Ȃ��Ă��ǂ��̂��ȁc�c�H

�������A�������ƁA

���y�݉z���A

���E�֏o�Ă݂�c�B

�Q���ԁ[!!!!!

���A�@����́c�B

���]�Ԏ����Ă��Ȃ������̂͑吳�����I

�����A�}�W�őO�i���S�O�����x�������c�c�A

�����������͂ق��50�����炢�Ȃ͂��Ȃ�ȁB

�Ԃ̑��鉹���A�K���K���������Ă��邵�B

15�F20�@�s���ݒn�t

�ƁA

�Ƃ肠�����A��������ė����������B

�������悤�B�@�������悤�B

�c�@�Ӂ@���B

�����B�傾�B

���y�Œn�ʂ�����オ���Ă��邹���ŁA�B��A�[�`�̕����ʂ�v�ł���A�v���i���Ȃ߂����^�L�[�X�g�[���j���G���ꂻ���ȂقNj߂��ɂ���B

�`���I�ɗv�̓A�[�`���\�����鑼�̐ނ����傫�Ȃ��̂��p�ӂ���A�o�������č���鎖�������̂����A����詓��������Ȃ��Ă���B�g���f�B�V���i���I

�܂��A�A�[�`��g�ݏグ�鏇���ɂ����܂肪�����āA�V�[�ɗv��Ƃߍ��ނ͈̂�ԍŌ�ł���B�i�B���S�̂Ō���ΑO��̒[����E�ނ̂ŁA�����t�߂̓V�[���Ō�ɂȂ�j

������B詓��B

���O�̒������́A�K���������B

�����A����O�֏o����̗L��l�ł���B

���ꂪ�������A�����������Ă��Ă��ܔ��͋ߕt���Ă��Ȃ��B

�Ȃ��A�k���ȏ�ɑS�̑���c�����ɂ����ɂȂ��Ă��܂��Ă��邱�̓���ł��邪�A�B��H�̍���ӏ��͖k���ƕς��Ȃ��悤�ł���B

��͂�G�z�͑��݂��Ȃ��B

�܂�A����ɂ͂���詓��̐����Ȗ��O�ł���A�{���|�[�g�\��ƂȂ������̂́A�ǂ��ɂ��L����Ă��Ȃ��B

�����g�A����詓��ɖ{�ł̌��o���͂��������A���O�܂ł͊o���Ă��Ȃ������B

�~�J�[���~�J���~�J���~�J���~�J��

�@�@�@�~�J�[���~�J���~�J���~�J���~�J��

�@�@�@�@�@�@�~�J�[���~�J���~�J���~�J���~�J��

�Z���̂ő債�ė��������Ȃ�����詓��������A�O�̏����͂�������B

�w����������������͂ɖ������Ă���̂ŁA��������Ƃ�����Ȃ̂��B�C�������ɂ���̂ɁA�����˂����I

�ʐ^�́A詓�����킸��10���قǗ��ꂽ������U��Ԃ��ĎB�e�����̂����A�ǂ��Ɏʂ��Ă���̂�������܂��H

��l�ɂ͌��������������x���Łg�v���h�Ă���̂�������Ǝv���B

�܂��A詓��������Ă������̍������A�悭�����邾�낤�B

������50����詓�������Ƃ́A���̊C�݉����ɓ��H�����݂��邽�߂̂ɂ͔������������Ƃł������悤�Ɏv���B

�\���Ƃ��āA��������Â�����̓�������Ƃ�����A����͂����ԗ��ꂽ�ꏊ���낤�ȂƂ����C�������B

�Q���u�[�Ƃ������Ă��Ă��d���Ȃ��̂ŁA�ђ���S�����Ȃ����[�h�Ɏ��o�Z�b�g���A�g���������h�̂悤�ɕ������Ă͂���Ԃ̑��s����ڎw���A�����Ȃ��H�ʂցg�����h�o�����B

�����{���Ɍ����Ȃ����A�n�ʂ�����Ă��銴�o���Ȃ��B

�ӂ�ӂ�̑��R�k�s���B

�}���g�Q���̋��|���⊶�Ȃ��������Ă���B

�ȂƁH�I

����ɍ��̖؉A�����������ƂƁA�@�ʂ���̕��y�̂��߁A��炩�M���}�V�Ȉ�p�ɒH�蒅�������A�����ɂ͉ݕ��Ԃ̃R���e�i�������|�c���ƒu������ɂȂ��Ă����B

�Ȃ�Ȃ���́B

���@��t�@�肷��C�͖͂����A�X���[�������c�B

�u���[�A���������`�B�v

���ԓI�ɂ͑債�Ċ|�����ĂȂǂ��Ȃ��̂����A���̃N���X�̌��M�́A�S�ɗ���B

�܂��ĂⒷ�����̓r���ŁA����Ȃ�ɐ���}���Ȃ���Ȃ�Ȃ����݂����ȏ�ʂ��ƁA����Ȏ�������Ă��ėǂ��̂��Ƃ������⎩�����n�܂肪���Ȃ̂ŁA�S���܂��O�ɂ������ƖړI�n�������ė�܂���Ȃ��Ƃ���Ă��Ȃ��̂��B

����������ɂ́A�������v���B

�Ō�́A�����炭�͍��܂łň�ԔZ���ł��낤�}���g�Q�����A���ӓ��d���݂̓k��Ő��ʓ˔j�����B

15�F27�@�s���ݒn�t

詓��𗣂��4����A�����Ɍ��M�𐪂��Č������Ƃ̍����n�_�ɒH�蒅�����B

������͐�قǂ̖k���̂悤�Ɋ��S�ɓ���̕ǂŕ��f����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ꉞ�͌����̘H�ʂƓ���̑��ʂ�ʂ��Čq�����Ă���̂����A���ɂ͓�x�Ɠ������C���Ȃ������ȃR���N���[�g�u���b�N���������Ă����B

����������K������f�����͂Ȃ����A�����͖ڂɌ����ĐX�Ɋ҂���邱�ƂƁA���������ԋ֎~�Ŏ��ۂɒ��Ԃ���]�n���������߁A���H�Ǘ��҂�������ɖ�������Ă�����ۂ��B

���Ђ���y�؊w��u���{�̋ߑ�y�؈�Y�v�Ƃ��ĂƂ�܂Ƃ߂��S��2800���̓y�؈�Y�̒��ɁA�{詓��͂R�����N���邤���̒��ʂ�B�����N�ō̂�グ���Ă���̂����A���̂悤�ɖK��͂���Ȃ�ɖʓ|�ŋG�߂��I�Ԍ���ł���B

�����̚��ĂA���Ă����B

�����͍���詓��̓���ł���B

��������B��Ɠ��傪�ڒ����Ă���A�{���̍B��͂قƂ�nj����Ȃ��B�G�z�����ς�炸�������B

�������ċ����T���͏I��������A�܂����ׂ����Ƃ�����B

���]�Ԃ��A������ɍs���Ȃ��ƁI

�Ƃ������ƂŁA���̒���Ɍ��g�̋����z�������Ȃ��獕��g���l������s�������́A�ђ��̑��ނ�ɖ�����Ă������]�Ԃ�����B

�������Ď��̏����Ȕp���T���́A�����𑖂苎�鐔�l�̖ڂɉf���������ł��߂₩�Ɋ������A���Ɉړ����J�n����2����ɂ����̒T����1���ڂ̎ʐ^�̏�ʂɓ��B���Ă����B

���̂��Ƃ͊��㒲���҂ł��B

�`�����l���́A���̂܂܂ŁI

|

�X�|���T�[�����N |

������Ƃ����I���b�L���̐�`�B

|

���]詓��̊��㒲����

�u�k�����v�̕ϑJ�@�Ñ�`�ߐ��`�ߑ�`����

�u�k�����v�Ƃ́A�������茾���ƁA�킪�����u�剻�̉��V�v�i����646�N�j��ɏ��߂đ̌n�I�ɒ�߂��Ƃ���鍑���̑�܂��Ȓn���敪�ƁA�����֎����ʘH�i�����j�ł���u�܋E�����v�̂����A�����N�_�Ƃ��ē��{�C�����ɍ��u���i�����̂��Ɂj�֎���k���̊����̖��O����сA���̉����̍��X����Ȃ�n���敪���ł���B

�����炭�u�R�s���v���ߋ��Ɏ�舵�������̒��ł��ŌÎQ�ɑ�������̂ł���A���i�^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���u�ߑ�ȍ~�v���猩��A10���I��ꡂ��ɒ������̂ł���B�����A����͖��W�Ƃ͂���B�Ƃ������A��������b���������ߑ�̓��H�ł��鈢�]詓���������₷���̂��B�}���Ή��Ƃ�����ł���B

�Ȃ��A���̘b�́A�O��̃��|�[�g�����㒲�����Ɗւ�肪�[���̂ŁA���ǂ��Ƃ�蕪����Ղ��Ǝv���B

�܂��͌Ñォ��ߐ������ċߑ㏉���Ɏ���܂ł́A�̉�R�n�����։�`�����Ԃɂ�����A�k�����̑�܂��ȕϑJ�����m�F�������B

�ɂ߂Ē������Ԃ̕ϑJ�ł��邩��A�����Ɏ����Ȃ��i�����Ď��̒m��Ȃ��j�ׂ�������������̂��낤���A��ʓI�Ɍ����Ă���͍̂��}�̂悤�ȕϑJ�ƂȂ�B

���Ȃ킿�A�k�����͍ŏ����ɂ����ĎR�������z���Ă������A��������̏����ɂ́A���ߓ��ƂȂ�m�蓻���J�킳���ƁA�������s��ꂽ�B

���̌㒷�����̃��[�g���k�����Ƃ��ꂽ���A�ߐ����O�ɏ]���̋��s�N�_�ł͂Ȃ��A���C����Č��ŕ��A�։���o�R�����ߍ]������ȃm�ؓ����z���ĉz�O���֓��铹���{���ƂȂ����B���̓��͌Ñ㗥�ߐ��x�ɗR������k�����̌n��ł͂��邪�A��ʂɂ́u�k���X���v�ƌĂ��B

�����܂ł��ߐ��ȑO�ł���B

�ߑ�A���Ȃ킿�������{�ɂ�铹�H���x�́A���̏����x�Ɠ��l�A�Ñ㗥�ߐ��x�ɔ͂��Ƃ镔�������������B

���̂��߂��A����6(1873)�N�ɂ킪���ōŏ��Ɍ��z���ꂽ�S�����H�Ԃ̊Ǘ��Ɋւ���@�i�����ɂ͑������B�Ƃ����@���ł͂Ȃ��j�ł���u�͍`���H�C�z�K���v�ɂ����āA�S���̓��H���d�v�x�ɉ����āu�ꓙ�`�O�����H�v�ɋ敪�����ۂɂ́A�ꓙ���H�Ƃ��āu�k�����v�̖��O���̂�グ���Ă���B���������̃��[�g����̓I�Ɏ����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�����܂ŋߐ��܂ł́u�k���X���v�������ĂԂƒ�߂��܂łł���B

�����Ŗ���9(1876)�N�ɁA�킪���ɏ��߂č����⌧���Ƃ��������H�ď̂��a������ƂƂ��ɁA�ꓙ���H�u�k�����v�͍����O���u�k�����v�Ăѕς���ꂽ�B

����ɖ���18(1885)�N�ɂȂ�ƁA�܂����Ă��ď̂���ς����鐧�x�ύX������A���������߂ĘH���ԍ��ŌĂԂ悤�ɂȂ�B�Ɠ����ɁA�����ɂ��Ă͏��߂ċN�_�A�o�R�n�A�I�_�Ȃǂ��w�肳���悤�ɂȂ�A�����O���u�k�����v�́A�������N�_�ɕ��䌧�����I�_�Ƃ���u�����\�������v�ƂȂ����̂ł���B

���̂悤�ɋߑ㏉���ɖk�����̌ď̂͐F�X�ω��������A�o�R�n�ɓ։ꂪ���A���邱�Ƃ͖��������ʂ��ĂȂ������B��ɓȃm�ؓ����������ߌ����ł��葱�����̂ł���B

���Ȃ킿�A����̂�グ���u����v�ɐ����ꂽ����詓��́A�����č����Ƃ��Ắu�k�����v�ɒa���������̂ł͖��������B

����詓����ŏ��ɒa���������̂́A���͖����A�։ꌧ�B

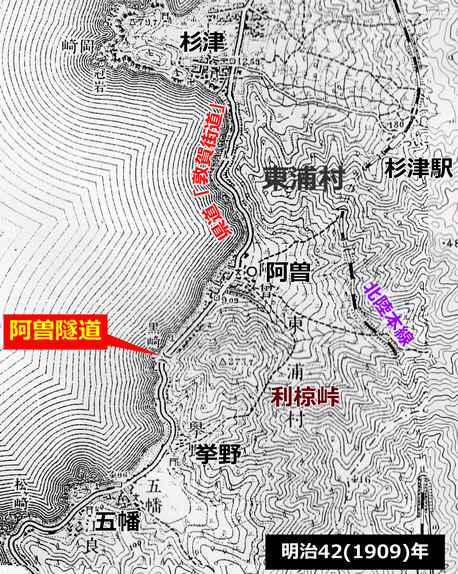

����13(1880)�N�ɑ�J���Y�Ƃ����l�����L�����u�z�O���։�S�n�����v�Ȃ�n���ɁA���̉摜���f�ڂ���Ă���̂��������B

���̖����u詓��v�Ɩ��t����ꂽ�A�����ɂ����������������G�}���̃C���X�g�����A�藧�������ɐ����ꂽ詓���A�����Ɍ����鍻�l�̏W���Ȃǂ́A�܂���������T����������ɂ�������ł���B

�����Ė{���ɂ͈ȉ��̂悤�ɏ�����Ă���B

������g���]�m�ԃj�������A���A���C�j�o�����m�R�[�j���O�\�ԁA�����m詓��A���A������N���։ꌧ�m���V�K�H���N�V�A���N���ꌧ�j�����e�v���X

�L�^�[�I�I�@�ł���B

詓��̖��O�͂����ɂ�������Ă��Ȃ����A����ƈ��]�̊ԂƂ��������A�����詓��ɍ��v����B

�������i���傤�Ƃ����H�u�Ƃ���Ƃ����v�Ɠǂނ����ł��j�Ƃ����̂͏��߂Ėڂɂ��閼�O�����A����42(1909)�N�Œn�`�}�Ɂi���s�̒n���@�n�}�ɂ��j�`����Ă���R���̔j���̓��ł��낤�B�ǂ���炱�ꂪ�Ñォ��̖k�����ł���悤���B

�Ȃ�詓��̏v�H�N�ɂ��Ă����A�u�p���{�v��y�؊w��́u���{�̋ߑ�y�؈�Y�v�́A����9(1876)�N�v�H�Ƃ��Ă��邪�A�{���̋L�q�������Ɏ����Ȃ�A�N�H������9�N�ŁA�v�H�͗�����10�N�Ƃ������ƂɂȂ�A�V�������Ȃ��B

�����āA�{���ɏ����ꂽ����30�ԁi��54���j��1��i��3���j�Ƃ����L�q�́A�u�ߑ�y�؈�Y�v�ɂ�鈢�]詓�������52.5���A��3.6���Ƃ��������ɋ߂��B

�����C���X�g��詓��ɂ͐Α��̍B��͕`����Ă��Ȃ��B

����͍����m���ŁA詓����v�H���������́A���݂���Â����Α��̍B��͑��݂��Ȃ��������Ƃ������Ă���B

���̓։ꌧ���N�H�����������̊����H���ɂ��āA����ɒ��ׂĂ݂�ƁA�吳4(1915)�N�ɓ։�S���������s�����u�։�S���v�ɁA���̎ʐ^��L�q���������B

���H�̏C�w�͖�����N�A���Y�����J�w���A�]�����莵�ȓ����f�R�ɏo�ł����A�����i��������蓹���J���c���ɏo�ÁA�����]��詓����������������p���B

���̋L���i�ʐ^�j�ɂ��A���͏��߂Ĉꎟ�����I�Ȃ��̂Łu���]詓��v�̖��O��m�鎖���o�����B

�܂��V���Ƃ��āA���]詓����܂ޓ��H�̖��O�́A�����u���Y���v�ƌĂ�Ă��āA�։ꌧ����։�S�������u����Ă����։꒬�i�s���{�s�͏��a11�N�j�ƁA�S�����Y���̐��Õӂ�܂ŁA�C�݉����Ɍ��ԓ��ł������Ƃ������Ƃ��B

���̓����J�w�����܂ŁA���Y�̊C�݉����ɂ܂Ƃ��ȓ��͑��݂����A�ܔ��A���]�A���ÂȂǂ̏W���֗��H�ōs�����߂ɂ́A�E�c���M���◘�����Ȃǂ��I��K�v�����邽�߁A���։�p��D�ʼn������邱�Ƃ����������炵���B�i��قǂ̃C���X�g�ł��A�C��ɏ����Șa�D���`����Ă����j

�Ȃ��A���̔����ʐ^�Ɏʂ��Ă���̂́A������Ȃ����]詓��̌����̎p�ł��邪�A���݂̂قړ����A���O���ŎB�e���ꂽ�ʐ^�Ɣ�r����ƁA�A���̋t�P�̐��܂����ɕ@�����o��B

�ȏ�̂悤�Ȗ��������̓������A��قǂ��g�����n�}�̏�Œǂ������Ă݂悤�B

����10(1877)�N�̎��_�ŁA�։�Ɛ��Â����ԊC�ݓ��H�ł���u���Y���v���A�։ꌧ�̎�Ő�������Ă����B

�J�ʓ����̓��H�Ƃ��Ă̊i�t���ɂ��Ė��L���������͖����������A�����⌧���ł͂Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA�����@�I�ɗ����������Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�܂��A��₱�����̂����A���̍��̓։��т͌���̉��p���p�ɂł������̂ŁA����ɂ��G��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B

�܂����Y���������։ꌧ�́A����9(1876)�N�ɂȂ��Ĕp�~����A�m��R�n�̓쑤�i���j�����ꌧ�A�k���i��k�j���ΐ쌧�Ƃ���Ă����B

�����Ă��̓��������́A���݂̍���8���̃��[�g�ւƌq����V���������A�u���Y���v�̑��ɂ����܂�Ă����B

��k�A���Ȃ킿�����ΐ쌧�ɑ����Ă�������S���ɂ����Ă��A�z�O�C�ݕ��ʂɒʂ���V���ȓ��̐������i�߂��Ă����̂ł���B

���̓��́u�t���쓹�v�Ƃ����A����5�N����7�N�ɂ����Ė��Ԑl�̎�Ő������ꂽ���擹�H�i�L�����H�j�������B

�������܂����̎��_�ł́A�u���Y���v�Ɓu�t���쓹�v�́A�ׂ̌��ɂ���S���ʂ̑��݂ł������B

���̌�A���������ɂ����]�Ȑ܂����������A�ŏI�I�ɖ���14(1881)�N�Ɏ���A���݂Ɠ�������������䌧���o�������B

�����Ă��̂��Ƃɂ��A���Ɨ�k�����ԓ��H�����̋C�^���A�ɂ킩�ɐ���オ����������̂ł���B�������A�]�����̖�����S���Ă����m�蓻�́A���j�Ŏԓ��̊J�w��j���߁A�ʂ̃��[�g���͍�����邱�ƂɂȂ����B

�u�։�S���v������ɓǂݐi�߂�ƁA���̋L�q������B

�։ꓹ�̊J�w�͒O�㓹�̏C�w�Ƌ��������\���N�x����\�N�x�ɘj��O���N�̌p�������Ƃ��āA�H���\���~�𓊂��Đ��s����B�����̓��H�ɂ��āA�������ɂĖk�����Ɋ��A�t����E���]�E����O詓�������ċ���ɏo�ŁA�����ԏ�ɂĊ��ݓS���ɐڑ����B��������k�Ԕn�̉������R�ƂȂ�A�؉蓻�̛ӘH�͓ڂ����p������B

����͐��������▜����H�ɑ�\�����悤�Ȕn�ԓ��H���e�n�Ő���ɐ�������Ă����������B

�V����������̕��䌧���܂��ŏd�������̂��A�����Ŗk�������番�։�ւƎ���u�։ꓹ�v�̐����ł������B����͖����������瑱�������ړ]���⌧�������ŗ₦������k���̌����������ɂ܂Ƃ߂�ׂ̘a�r�̓��ł���ƂƂ��ɁA����15(1882)�N�ɓ��C�����̎x���Ƃ��ĊJ�Ƃ��Ă���������w�i���݂̓։�`�w�j��ʂ��Ē��������Y�Ɠ��H�ł������B

���́u�։ꓹ�v�̓����̊i�t���͉��茧���ŁA�w�蓖���͖m�蓻���o�R���Ă����̂����A�����ɐV���Ȏԓ����J�w����̂ł͂Ȃ��A�։ꌧ�����ɐ������Ă����u���Y���v�ƁA���䌧�֊Ǘ����ڊǂ���Ă����u�t���쓹�v����̉����A�������Đ�������v�������I�ꂽ�B����͑��z�̕⏕����������l���������䌧�̈�厖�Ƃł������B

�����Ė���20(1887)�N�܂łɐ������ꂽ�̂��A����̈��]詓��̂ق��A�t����詓��Ƌ���詓��Ƃ����R�{��詓����܂ށA�����悻36km�̔n�ԓ��������B

���]詓��̍B��H��g���́A���̂Ƃ��ɍs��ꂽ�̂��ƍl������B

�����������̂́A�킪���Ɏ����Ԃ��������ꂽ�͖̂���30�N�ȍ~�Ȃ̂ɁA����20�N�O��ɐ������ꂽ詓����A���a38�N�Ɏ���܂ŁA�قڂ��̂܂܂̍B��Ŏ����Ԃ��}������Ă����Ƃ��������ł���B

���R�Ȃ̂��Ӑ}�I�Ȃ̂��͕�����Ȃ����A�듪�A�[�`�ɂ���ēV����������Ă������Ƃ��A�����Ԃɑ���K�p�ƒ����Ɍq�������̂��낤�B

��������ɐ������ꂽ�I�q�R詓��Ȃǂ��o���Ȃ��������Ƃ�����Ă̂��Ă���B

�܂��A�u�ߑ�y�؈�Y�v�ɂ��ƁA���]詓��ȊO�̂Q�{���A�Ȃ�ƕ������A�[�`�̊������Ă������Ă���Ƃ����B

������́A���������c�c�B

���茧���u�։ꓹ�v�̊����́A������������։�̏Z�������S�N���̂��������]���Ă��������m��Ȃ��A�g�k�����̓։�D�ҁh�Ɍ����āA�傫�ȑ傫�ȑO�i�ł������Ǝv���B

�ߐ��ȗ��̍����ł���k���X�����[�g�́A�l���̏��Ȃ��R�x�����o�R���Ă������A�ߑ�ɓ����đ嗤�n�q�`�Ƃ��Ă̑��݊������߁A�������ōŏ��ɓS���w���u���ꂽ�����̓s���։���o�R���Ȃ����Ƃ̕s���R���́A���オ�i�ނɂ�ĉv�X�N���ɂȂ��Ă��������Ƃ��낤�B

���������ɑ��鍑�̓����Ƃ��āA����37(1904)�N�Ɏ����Ă��ɁA�u�։ꓹ�v�������̎w����鎖�ɂȂ����B

���������̎��_�ł͖k�������ƍ����\�������͏]���ʂ�ŁA�V�݂��ꂽ�u���ߒ���{�g���t�c�g���S���X���H��

�v���������\�O�����A�u�։ꓹ�v��Ɏw�肳�ꂽ�̂ł���B

�������A�킪���̌�ʐ���́A�u�։ꓹ�v�̊��������キ�炢����{�i�I�ɓS���D�悪�т����悤�ɂȂ�A���H�̐����͌��ɉ��悤�ɂȂ����B

�u�։ꓹ�v�Ƌ�������k���{���͖���29(1896)�N�ɓ։�`����Ԃ��J�Ƃ��A����ɂ���ʗʂ̌������������Ǝv����B

�������オ������A�吳����ɂȂ�ƁA�킪�����̑̌n�I�ȓ��H���x���K�肷�鋌�u���H�@�v�����肳�ꂽ�B

�吳8(1919)�N�̂��Ƃł���B

�����Ă��̐��x�̕ω��ɔ����A�����A�{�����A�ȉ��S�Ă̓��̉��ς��Ȃ��ꂽ�B

�吳9(1920)�N�A�������Ē�߂�ꂽ�V���Ȗk�����́A���ɓ։�ւƋA���Ă����̂ł���B

����́u�����s�����ΐ쌧�����ݒn�j�B�X���H��(��)

�v�Ƃ�����ڂ��������A�����\���ł������B

�܂��A����܂ł̍����\�O���̓։�`���ߊԂ́A�u�����s�������ߒ���{���ݒn�j�B�X���H��(��)

�v�̖�ڂ��������A�����O�\�܍����ƂȂ����B

���́g�吳�h�����\���͂��̌���g����S�����A���a27(1952)�N�Ɍ��s���H�@�̉��ł͈ꋉ�����W���̈ꕔ�ƂȂ����B���a40(1965)�N�ɂ͈�ʍ����W���Ɖ��̂���Č��݂Ɏ���B

���]詓�����ڂ��I�����̂́A���̓r���̏��a38(1963)�N�̂��Ƃł������B

�����k�������a33�N�ɂ͏t����詓��������L�����H�i�������j�ɂ���Ēu���������A����詓������a34�N�ɐV������詓��ɒu���������Ă����B

����͍����ɐV���ȑ����������������A����ł��܂����炸�A���a52(1977)�N�ɕ��s�H���ƂȂ�k�������ԓ��̕����`�։�Ԃ��J�ʂ��Ă���B

�������ɑ��肽���Ǝv������A����16(2004)�N�ɂ͕�������ȗ��̎ԗ��ʍs�s�\�ȓ��������m�蓻�ɂ����A����476���̃g���l�����J�ʂ����B

����ɂ́A�₪�Ă̓E�c���M���ɂ��������Ԃ��������\�������邾�낤�B�k���V���������邾�낤�Ȃ��B

�Ƃ����킯�ŁA�։�̖k�����D�҂ƁA���䌧����̓��Ƃ����A����ʎj��̑傫�Ȃ��˂�̒��ŁA�đ��ɂ��M��Ȃ��W�R����P����������Ȉ��]詓����A���`���������܂����I

���̘H���́A�v���̂ق��A�b�c�C�I