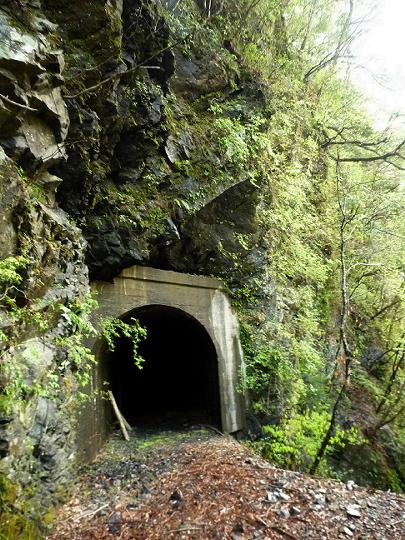

(千頭堰堤先)1本目の隧道

2010/4/21 7:41 《現在地》

上の《現在地》のリンクをクリックしてもらえば、この隧道が描かれていないことが分かると思う。

地図にない隧道が、軌道跡を歩き始めてものの2分で現れてしまった。気持ちの準備が十分でなく、普段以上に衝撃的だった。

隧道は屏風を立てたような岩だらけの尾根の突端部分に存在し、相当に近付いても内部は見通せない、カーブ線形の途中である。

地形的に見て、隧道をもたない旧線や、或いは別の歩道が存在する可能性はない。

確かにここは廃道だが、現役舗装路から300mくらいしか足を伸ばしていないのに、もう地形図は「さじを投げ」てしまったというのか。

まあもっとも、現役の林鉄を描いた当時の地形図にも、この隧道は描かれていなかったが…。

俺の目に狂いはなかった!

珍しくそんな強気なコメントをしたいくらい、有頂天な気持ちになった。

千頭林鉄をセレクトした私の着眼を自己賛美する気持ちだ。

歩き始めて数分で廃隧道とか、恵まれ過ぎなのである。

林鉄跡を半日歩いたって、地図にない隧道なんて無いときはとことん無い。

そんな贅沢な場面が、もう目の前に展開している。

しかも、足元には先人の通行を物語る足跡が、カタチを留めるほどには存在せず、早くも「前人未踏」を思わせる雰囲気である。

まあ千頭堰堤自体が、自転車でも使わなければ気軽に来れる場所ではなく、スタートラインに立った人自体多くないことは納得できる。

こうして感激に眼を細めている間も、当然のことながら時間だけは過ぎていく。

それに隧道が通り抜けられるかどうかが分かるまでは、完全に喜ぶには早いだろう。

坑口はいかにも林鉄跡らしい小振りで、ゴツゴツした岩盤に埋め込まれたようなカタチをしていた。

…風は、ない。

目線の高さからも、この隧道の天井の低さが伝わると思う。

坑口付近の洞内であるが、土の上に落葉が積もった洞床は湿気っており、薄く水が溜まっているところもある。

壁面からも至るところから水が帯を引き、また滴っていた。

前夜の雨はそんなに大量ではなかったと思うが、普段からだろうか。

そして、未だ風は感じられず、

光も、見えない。

…不安がよぎる。

スボった!!

入口から15mばかり入ると、突如コンクリートの巻き立てが途絶え、ゴツゴツした岩盤が直に空気に触れていた。素堀である。

こうした隧道の常で、素堀の方が有効断面が大きくなる。

そして、この素堀区間になってから、隧道は右方向にカーブし始めている。

これまで出口が見通せなかった理由がひとつ解明され、少しだけ気持ちが明るくなるが、このカーブを曲がって明かりがなければ、かなりヤバイ。

なお写真に写っている壁の木片は、通信線を取り付けていた部品と思われ、地上にあれば「電柱」の役割をするものだ。

先端に取り付けられていたはずの碍子は、既に失われていた。

貫通確認!

ナイスだ!

隧道はちゃんと貫通し、私を次なるステージへと導いた。

地形的に見れば、仮に隧道が通れなくても川原に迂回は可能だったろうが、気持ち的にも体力的にも、行ったり来たりせずに済んだのが嬉しい。

再び直線となって出口が見通されるようになると、洞床の水たまりが拡大し、気を遣って歩かないと足を濡らしてしまう心配があった。

そして例によって、坑口部のみコンクリートの巻き立てがある。

だが、私の気持ちは早くもこの隧道を通り抜け、次に見える深い堀割へと吸い込まれていった。

千頭林鉄探索の始まりは、かくも幸せだった。

そして、私をキケン極まりない秘部へと誘い込むことに成功したのだった。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

天地付近

←

南口以上に“埋め込まれた”感じの強い、北口坑口。

黒光りさえする濡れた岩山に、思わず身震いする。

今回は迂回も出来る場面だったし、そもそも隧道を無事に通り抜けられたから良いが、これから先も大丈夫だろうか。

→

そして、隧道から険しさを引き継いだ、カーブする堀割。

路盤は鮮明だが、枕木もレールも見あたらない。

残念といえば残念だが、枕木が無いというのは、ここも一度は車道に転用された証しかも知れない。

その場合は、林鉄廃止後もしばらく道が使われていた訳だから、路盤状況には好条件となる。

7:44 《現在地》

切り通しを抜けて少し歩くと、前方の寸又川の大きな蛇行を見通せる、見晴らしの良い場所が現れた。

路盤は、この見渡せる範囲においては、ずっと左岸に沿っているはずであるが、今のところ問題になりそうな崩落や絶壁は見あたらない。

とりあえず、この先500mほどは無難な探索が出来そうと感じ、いきなりの隧道で面食らった私も、仕切り直しというか、体勢の立て直しをする余地がありそうだ。

…良かった。

それにしても、地形図ではまだダム湖が続いているエリアだが、実際にはまるで干上がったみたいになっている。

だが、ダムは満水だった。

地形図が描かれた後も、ダム湖への土砂の流入と湖面の縮小が続いているに違いない。

同じ地点から対岸方向にカメラを向けると、向かいの山を2つに分けて、合間から決して小さくない支流が流入してきているのが見えた。

地形図によるとこの支流は「下西河内(しもにしこうち)」といい、寸又川支流に数多くある、名前に「河内」の付く河川である。

そして、ちょうどその真裏の尾根には、杉の緑が周囲よりも多く見える明瞭な鞍部があったが、どうやらそこが「天地(てんち)」という場所らしい。

何とも壮大な地名であるが、その名付けの由来は分からない。

ただ、江戸時代からこの名前があり、そして昭和の始め頃までは集落もあったようなのだ(旧版地形図に2戸の家屋あり)。

おそらく江戸期に藩命で移住した杣氏たちの定住したものと思われるが、その変わった地名は現在の地形図に残っていない。

ただ営林署の資料には、全く別のインパクトを伴って、この地名が記載されている。

左の写真は、天地付近を遠望で覗き込んだものであるが、尾根手前の中央付近を横断する鉄索(ワイヤー)が見えるだろうか。

そしてカーソルオンして表示される画像は、さらに拡大したもので、実は上下二段というか、おそらく前後にも多少離れているのだろうが、鉄索は2系統見えていた。

このいずれかは、「天地索道」の残骸と思われた。

多径間ではなく起点と終点の間をワンスパンで結ぶ単径間索道としては、「日本一」どころか、完成当時「東洋一」といわれ、各地の林業技術者も盛んに視察に訪れた事も記録されている天地索道。

天地という地名は、天と地を結ぶような高低差383m、全長1400m近い索道に由来していると思われがちだが、それ以前から地名はあったことに、何か運命的なものを感じる。

『千頭森林鉄道30年のあゆみをふりかえって』

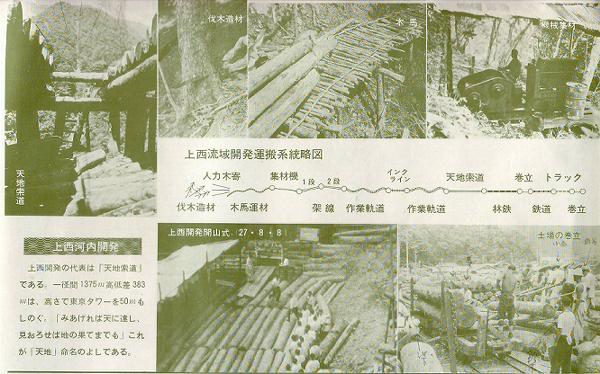

ここでは、千頭森林鉄道と天地索道の開通によって実現し、千頭営林署最大の大規模開発となった「上西河内開発」について、営林署の発行したパンフレットを引用して概観するに留める。

なにせ、未探索である。

いずれやりたいとは思っているが、それは恐ろしい探索になると思われる…。

ともかく、注目すべきは天地索道の先に待ち受ける、作業軌道である。

しかもそれは一段だけではなく、天地索道→作業軌道→インクライン→作業軌道→架線索道(2段)→木馬(きんま)運材…というような具合に、正気とは思えないような超多段運材を行っていたのである。

…やっぱり、気が遠くなる…。

下西河内合流部を対岸正面の軌道跡路盤から覗き込むと、

上流の山腹には、かなり広大な杉の植林地が存在することが見て取れる。

しかし、現在あそこへ行く車道はもちろん、登山道さえ現役の道はない。

千頭はやはり恐ろしいところである。

そして現れたるは、未踏の河内(高地でも可)へと至る、廃なる空路。

…その残骸。

「天地索道」かは分からないが、遙か対岸へと伸びる索道の起点が現れたのである。

千頭林鉄の軌道跡は、早くも濃密なる林業世界へ私を誘うようだった。

望むところだ!

私の手に負えるか分からないが、全身全霊でぶつかってやる!

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|