遂に現れた軌道時代の遺物 ウムシ隧道

7:26 《現在地》

沢間より4.5km、集落も途絶えた寸又峡右岸の水面より100m高い険しい山腹に、はじめて軌道時代の面影を色濃く残す隧道が現れた。

銘板も無く、本来ならば名称不明で終わりそうな所だったが、幸いにしてすぐ近くに借地標があり、そこからこの奇妙な名「ウムシトンネル」が割れた。

とりあえず、林道に刻まれた多数の轍の半分くらいは、この背丈の低い隧道に吸い込まれているので、廃隧道ではないわけだが、雰囲気は十分ある。

びしょ濡れの坑口前に立って洞内を覗き込むと、冷たい風が緩やかに流れ出しているのを感じた。

出口の光は、真っ直ぐ向こうに小さくポツンと見える。

そこまでの距離は、目測でも200mを下らないと思ったが、改めて地図で計るとやはり200mという数字が得られた。

千頭林鉄の第2番目の隧道、ウムシ隧道にこれから進入する。

なお、乗用車は通行が可能だが、私は先にクルマを近くに停めて、まずは自転車で通ってみることにした。

洞内は最初のうちこそコンクリートでそつなく巻き立てられていたが、50mも進むと断続的に素堀の区間が現れ始め、以後出口が近付くまで素堀が大半を占めていた。

おそらく、林鉄時代から手が加えられているのは、洞床のコンクリート舗装くらいのものであろう。

しかしこの隧道、外見からも思ったが、林鉄の隧道にしては妙に天井の高さが低い。

林鉄の隧道は、一般には鉄道用の隧道と同じように、縦横の比が大きいが、本隧道は高さだけが不足している感じがする。

これでは、林鉄以上に車高が高い林業用トラックが満足に通れないのもやむ無しで、外部にわざわざ迂回する林道を開設したのも頷けるのである。

狭くとも暗くとも不気味でも一応は現役の隧道ということで、天井や床に崩れているとか、そういう不安材料は見あたらなかった。

もっとも、遠からず耐用年数を過ぎるだろうから、その時に抜本的な改築が成されるのか、廃止して今ある林道に一本化されるのかは分からない。

簡単に迂回できるという意味からは、決して将来を楽観できるような隧道ではない。

右写真は、素堀の天井に点々と残されていた、架線取り付けの器具。

林鉄であれば電信線が附属していたのは普通で、この木製の部品に碍子を取り付けて架けていたはずだ。

静かで涼しい洞内も残りあとわずか。

再び巻き立てが始まったが、入射光に照らされた壁は全体的に濡れ光り、湿度の高さを感じさせる。

昭和初期のまだ、掘削以外の隧道工事が、ほとんど全て手作業であった時代は、コンクリートを巻き立てるために予め壁に当てて「型」にする「横木」を設置する作業も、もちろん人力によっていた。

この作業は根気の要る作業だが、一時的なものなので、あまり丁寧に施工されないこともままあり、そうするとこの隧道のように、壁に雑然とした模様が出来るのだ。

私にはこれが隧道の年輪のように見えるから、好きな特徴である。

隧道を通り抜けると、坑口の所に、もはや表面が錆びきって読めなくなってしまった看板が立っていた。

これがどのような看板であったのかは、後ほど別の隧道で知ることが出来た。

ウムシ隧道大間側坑口も、隧道側(軌道側)がかなり鋭角な角度で曲がっていて、軋みを挙げるレールが目に浮かぶようだ。

そしてこの左の道が、隧道を単純に迂回して南口へと通じる、付け替え林道である。

大型車輌が主に通る。

再び南口に戻るのに、隧道ではなく、迂回路の林道を通ってみた。

200mの隧道を迂回するのに、四角形の3辺を通るように600mもの距離がある。

しかも、隧道から最も離れる尾根の先端部分は前後が急坂になっており、小さな峠越えの様相を見せていた。

そして、曲がりなりにも舗装されている軌道跡に対して、この迂回部分は未舗装であった。

こうしてウムシ隧道の探索は無事に終了し、再びクルマを運転して先へ進んだ。

吉木停留所の次の停留所が松崎停留所である。

この松崎という地名は古い地形図にも無く、果たしてかつて集落があった場所なのかどうか不明であるが、場所は現在の寸又川ダムへ下る中電管理道路の分岐地点付近であったと考えられる。

寸又川ダムは寸又川専用軌道を建設した富士電力系ではなく、同時期に大井川本流で発電事業を行った大井川電力系の施設で、昭和11年に完成している。

その水路系統は、【路線図】にも破線で描かれている通りで、奥泉堰堤(大井川)→寸又川ダム(寸又川)→崎平発電所(大井川)である。

寸又川ダムの建設にも寸又川専用軌道が活用された可能性は高いが、富士電力と大井川電力の両社間でどのような交渉が持たれたのかなど、はっきりした事は分からない。

寸又川ダム分岐を過ぎると、道はすぐに未舗装路となった。

ダムは無人だが、管理車両の往来を考えてここまで舗装していたようだ。

そして、未舗装になって間もなく、工事現場が現れた。

法面に落石防止ネットを設置する工事のようだが、時間がまだ早かったせいで、工事は始まっておらず、通行が可能であった。

寸又右岸林道は今後もちゃんと整備し続ける方針であるようだ。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

沢口澤(仮名)の橋梁跡

7:54 《現在地》

寸又川ダム分岐から1kmほど進むと、これまでの所では横沢橋に次いで大きな橋が現れた。

この平凡な林道の橋には、銘板も取り付けられていたのだが、それがいずれも錆びきっていて、橋の名前も沢の名前も知ることが出来なかった。

橋下の沢は標高1425mの沢口山の山頂付近に発するものなので、ここでは「沢口沢(仮称)」として話を進める

というのも、この橋はウムシ隧道に次ぐ2番目の軌道跡の鮮明な地点であったために、素通りが出来なかったのだ。

地形図では明らかではなかったが、現地で目を凝らしていてこれを発見した。

この橋の絡みでまず最初に目に止まったのは、千頭側の橋詰めにひっそりと安置されていた一体の地蔵尊である。

その存在を車窓に確認した私は、クルマを近くに停め、改めて徒歩で“お参り”し直した。

そして、この判断が次に大きな発見に繋がったと言える。

首に風呂敷を担いでいるように見えるのは、大量のモルタルで補強してあるせいだが、とても柔らかな表情をした小さな地蔵である。

花瓶が具えられているところを見るに、さほど大昔ではない時代におそらく女性や子供の巻き込まれる死亡事故が起きた、その慰霊のためのものと思う。

軽く目を伏せて礼をした後、沢口沢を渡る林道橋へ踏み出した。

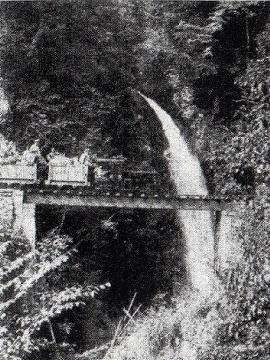

沢口橋(仮称)から山側を見ると、そこはちょうど二筋の沢の合流地点であった。

特に向かって左の谷が水量が多く、そこそこ水量のある立派な滝を橋の間近に垂らしていた。

右の谷も険しさでは引けを取らず、緑陰に幾筋もの落水を見せていた。

そして、滝壺を確認してみたいという何気ない気持ちから、もう数歩前に出た私は、そこで発見した。

二筋の沢の合間の突出した岩盤に備え付けられた、滝壺に臨む立派な橋脚を。

草と苔に覆われた見るからに古いコンクリートの橋脚は、幅の小ささや桁の低さから見ても、明らかに軌道時代のガーダー橋の遺物である。

しかも、現地ではその事を知るよしもなかったが、この滝を背景にした橋は見覚えがある。

…これを読んでいるあなたも見ているはず…。

かなりの高確率で、この写真の場所に一致すると思われる。

これは前述したとおり、昭和6年から13年の間に千頭林鉄の前身として活躍した、

寸又川専用軌道の工事列車の姿である。

さらに発見は続いた。

橋を渡ると、軌道と林道は即座に合流して小さな広場を形作るのであるが、この合流地点にも秘密があった。

…まずは気付かぬまま、広場側より橋跡を眺める。

「注目!」が気になると思うが、これは後回しにして、まずは「沢口沢橋梁(仮)」の味わい深い橋脚配置を楽しみたい。

二筋の沢を連続して跨ぐために、橋はカーブしつつ3連の構成になっていたらしい。

手前の2径間は小さな沢筋を跨ぐ部分で、奥の1径間は大きな沢筋を跨ぐガーダー橋の跡だ。

面白いのは2本の橋脚のカタチで、直線の橋桁を繋げて無理矢理「曲線橋」とすべく、工夫が凝らされている。

桁に載せられていたレールも相当の急カーブになっていただろうが、この強引さがいかにも林鉄らしい。

それでは、改めて右側を見てみよう。

←これなんだけど…。

これはなんでせうか?

間違っても、ただの擁壁ではないはず…。

お分かりに、ならない?

不自然に上部が反った擁壁。

しかもその上端は、まるで破壊されたかのように揃っていない。

きっとこれは、アレの跡に違いない…。

正解: 隧道の跡に違いない!

隧道が開削されると言うこと自体は珍しくないが、その内壁の一部分が地上に残り、さらにアーチ部の円みまで確認できるのは珍しい。

意図的に側壁を残して、土留めとして利用しているのだろうが、いかにも林道らしい荒々しい手口だ。

なお、この擁壁が隧道跡だと考える根拠は複数あり、ひとつは他の箇所の擁壁は丸石練積みが採用されており、この場所に限ってコンクリート擁壁であること。

壁の上部がアーチの様に反っており、また上端部分が破壊されたように不揃いであること。

以上の状況証拠に加えて、昭和28年頃の地形図では、このあたりに短い隧道が一本描かれていることも決め手である。

(なお、この隧道は昭和40年代の地形図からは消滅しているから、もしかしたら軌道現役末期に開削されたのかも知れない。)

沢口沢付近は現在でも十分険しさが伝わってくる地形だが、狭くて細い軌道しかなかった時代は、さらなる難所で、命の危険さえ感じるような場所であったらしい。

先ほどの年代不詳の地蔵に加え、橋の先の広場にも慰霊碑が建立されていた。

以下その碑文を転載。

<表>

小笠郡菊川町立六郷小学校

松本つや先生

田中晏江先生 殉職

<裏>

昭和三十年八月十五日、六郷小学校夏季行事として、大間小学校で開かれた、林間学校の帰り道、ここで、児童と一しょに休憩中、突如落石にあい 「危い、早く逃げて」 と児童をかばいながら殉職せられた、松本先生は二十才、田中先生は十九才、うら若い生命を教育の道にささげられた

昭和三十年十一月十五日 これを建つ

林間学校の一同は、軌道上を歩いて旅行していたのだろうか。

当時は隧道の前に広場があり、滝に架かる橋を望む名場面があったのだろう。

若い女性教諭の死に林鉄が沈んだ夏の日を思いつつ、再び瞑目の後、クルマに乗り込んだ。

見どころが凝縮されていた沢口沢周辺の模式図を掲げて、次に進む。

蛇行する寸又川に従って、右に左に、谷と尾根とを交互に折り込んでゆく道には、

小さな橋や切り通しが何箇所もあったが、軌道の痕跡は乏しかった。

ただ、それぞれがそれぞれに、美しかった。

大間発電所

沢間より9.2km地点、前停留所の松崎から3.3kmも空けて、ようやく次の停留所の跡地に着いた。

ここにあったのは、その名も「大間発電所停留所」で、本軌道の起源に関わる大間発電所の最寄り駅だった。

もっとも、このあたりまで来ると軌道は谷底から140mも高い位置を通っており、谷底の発電所との間にどのような通路けられていたのか興味深い。

実際ここから見下ろしてみても、木々に遮られて発電所の建屋は見えなかった。

現在は遮断棒で塞がれた中電専用道路が分岐しており、そのお陰で、これから先は再び舗装路になっているようだ。

次回からは、

最後の集落である大間駅へ向けて進みます!

そこには、初めてのまとまった廃線跡が…。