橋、隧道、そして大樽沢。

2010/4/21 11:14

千頭堰堤以来3本目の隧道。

これをくぐって、先へ進む。

3本中で最も短い隧道は、長さ20mほどしかなく、

さらに完全にコンクリートで巻き立てられているので、

内部については特にレポートすることが思いつかない。

ステージチェンジを告げる門。

そんな控えめな存在感であるが、

既に、“橋とのゴールデンコンビ”という

かけがえのない存在感を示しているので、十分だろう。

Try Next Stage!

隧道を抜けるとそこは広場で、路盤は川に沿って左にカーブしていた。

もちろんこの川は寸又川で、隧道は川の蛇行によって生じた小尾根を抜けただけだった。

そしてこの広場には、屋根だけを地上に残してぺっしゃんこになった小屋があった。

素性は不明なり。

忘れちゃイケナイ、振り返って隧道の北口をチェック。

短い堀割を従えた坑門は、林鉄用の隧道としてはなかなか手の込んだ形をしていた。

すなわち、坑門上からの土砂の流入を防ぐための土留工と、坑門が一体となったデザインだ。

一瞬、 レールが敷かれてる?! と色めきだったが、よく見たら、外されたレールが置かれているだけだった。

でも、おそらくここで使っていたレールを、そのまま脇にどかして置いているだけじゃないかと思う。“R”が一緒だ。そして一本だけではなく、何本も並べられていた。

…そういえば、今回はじめて見る廃レールかも知れない。

意外にここまでは見あたらなかった。

そして、すぐ先には何か、“百葉箱”みたいなものが見えてきた。

立て札曰く、ここは中部電力の「河川流量調査敷」。

“百葉箱”の方には、「天地測水所」という具体的な施設名が書かれていた。

よく見ると、平成20年に使用期限が過ぎているが、昭和11年から設置されているとのことで、千頭堰堤の運用開始に伴って設置された歴史ある施設らしい。

今の施設が何代目かは知らないが、そう古くはないようだ。

それにしても、ポツンと陸に置かれている小さなハコで、どうやって水の量を量っているんだ?

どういうメカニズムなんだろう。

そう思って川を見た私は、そこに意外なものを発見した。

こ、これは…

野猿!!

野猿と書いて「やえん」と読み、主に西日本で古くから谷を渡る道具として使われてきた、手動式のロープウェーである。

それを鉄のワイヤーと鉄の搬器(ゴンドラ)で再現したものが、ここにあった。

でも、乗る人独りだけでは動かせないのかも。

電気が来ていないので電動と言うことはないだろうが、左に見える何かの機械で操作するんじゃないだろうか。

「立入禁止」って書いていたので近付かなかったが(この理由はウソです…、単に軌道と無関係だし、古くないと思って油断してました。でも、今になってみると、乗ってみれば良かったと猛烈に後悔! 仮に手動では動かなくても、あのゴンドラに揺られてみたかった!)、まさかこんなモノをここで見ることになるとは。

おそらくこの野猿で人が川の中ほどまで行き、そこで検水棒みたいなものを垂らして水位を測るものと思われる。

いよいよ近付いてきた大樽沢。

そこには何が待ち受けているのだろうか。

何も情報はない。

千頭林鉄と言えば林鉄の中では結構メジャーな方だと思っていたが、千頭堰堤以奥の情報は。驚くほど少なかった。

それもこれもアクセスが壊滅的に悪いからだろうが、いま私はその重い扉に手をかけているのだ。

見る景色がみな新しい状況に、そんな特別の幸福を実感した。

そういえば、日向林道は再び“あちら”の方向へ遠ざかってしまったが、別の破線の道が近付いてきているのだ。

近付いてきているどころか、もうすぐ傍にあるはずなのだ。

実は前回も、川の対岸にそれを探しながら辿ってきたが、見つけられないでいた。

地形図を見て、改めて“その道”を探す。

もちろん目を向けるのは、今いる所の上の斜面だ。

すると… あった!

30mほど上方の山腹に、もう一段の石垣。

あれだ。

昭和42年版地形図にも描かれている、「逆河内(さかさこうち)支線」だ。

現在の地形図だと、支線は破線で描かれているのに本線が消えているという、ちょっとした逆転状態になっているが、果たしてどんな塩梅なんだろうか。

まだ状況は分からない。

でも、とりあえずアクセス可能な位置に現れたことは好材料だ。

万が一の場合には、向こうに避難できるかも。

さらに200mほどは何事もなく平穏に進んだが、周囲にまた岩場が増えてきた。

平穏な時代は終わりを迎えつつあるのかも知れない。

川面も遠くなりつつある。

まだ慣れない左山右谷の状況で、前方には久々の危険地帯だ。

路盤が大きく陥没しており、通れるのは苔生して緑になったコンクリート路肩工のみという状況。

岩場を見上げてみても、なぜか、並行しているはずの「逆河内支線」は見えなかった。

実際に路肩工を通行すると、遠目に見るより怖い。

これだけ豪勢に苔生していれば、それなりに滑りやすいのである。

そして幅は30cm以上はあると思うが、その下に見える空洞がかなり深くて、ドキドキする。

この路肩工の下は、“トンネル” になっている。

この“路肩渡り”の最中に、改めて上部岩盤を見上げた私は、見てしまった。

逆河内の野郎…

豪勢に隧道かよ!

さっき見上げても見えなかったのは道理で、向こうは隧道の中だったのである。

そして、最初に見たときからは、驚くくらい近づいて来た。

合流が近そうだ。

なお、逆河内支線は昭和35年から37年にかけて全長3790mが新設された、千頭林鉄網最後の新線(全国的に見ても昭和30年代末の林鉄の新設は少ない)である。

今回は大樽沢で本線探索を終え、帰路は逆河内支線を辿るつもりであった。

穏やかな森の路盤が帰ってきた。

そして、ますます逆河内支線が近付いてきた。

林道だったらとっくに合流しているのだろうが、林鉄の悲哀、こんなに近付きながらなかなか一つになれない。

でも、そこが愛おしい。

いったいどんな合流が待っているのか、ワクワクする。

それに合流するときが今回の目的地、「大樽沢」到達の時だとも思う。

合流へのカタルシスが高まっていく。

路盤同士が近付きすぎたせいか、法面が80度くらいの石垣から、垂直のコンクリートの擁壁に変わった。

林鉄と言えば石垣の印象が強いので、コンクリートのツルッとした擁壁が続いている光景は新鮮な感じがする。

普通の道路の廃道ならば、別に珍しくもないのだが。

そして川側には、植林された杉が杉並木のように薄く連なっている。

そういえば今日は今まで林鉄を辿りながら、人工林を見た憶えがない。

キタッ! またキタッ!

またしても、コンクリート製のキロポストがニョッキリと。

表示されている内容は、「KM 1/2 24」。

これは鉄道用のキロポストと同じ流儀で、24.5kmということだ。

前回のキロポストから500m進んだことになる。

つまり、大樽沢まではあと100mだ。

もうすぐだ!

それにしても、ここに来て急に2連続でキロポストが出現するなんて…。

24kmよりも手前では、あんな路盤状況だったからやむを得ないんだろうけど、一本も見つけられなかった。

見過ごしがあったのかな。

緑のコンクリートウォールが、

上下二段の軌道を分けるただ一枚の壁。

森の鉄道ならではの景色だろう。

さあ、来るか来るか!

合流、来るか!

いよいよ二本の軌道の落差は限界まで小さくなり、その気になればピョンと逆河内線に移れる状態。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

orz…

ガッカリだよ、キミには…。

一番美味しい場面だけ

大 崩 落

なんて… 狙ってやってるとしか思えない!

チクショ……。

イクしかねーんだろ。どうせ。

ガラガラガラガラ…

ガラガラガラガラ…

バシャバシャバシャバシャ…

誰に遠慮することもなく、豪快に岩を蹴り落としながら横断する。

とりあえず下まで行かなきゃ、こんなとこ怖かねーぜ!

だいぶ荒くれてますよ、はい。

せっかく合流地点を期待していたのに〜ッ!

ほらーッ! やっぱりだ。

幅20mほどの大崩落を過ぎたときには、もう2本の路盤はすっかり1枚の平面になってしまっていた。

ただ、幅だけは確実に複線(以上)のものがある。

…まあいい。

とりあえず、これでまた一つ進んだ。

ここが大樽沢停車場 か。

何か残っているのだろうか。

予定通り引き返すにしても、何か区切りのあるところで…。

ん? なんか見えてきた。

見えていたのは、枕木を井桁に積み上げたものだった。

ここはひときわ路肩が広くなっていて、複線どころか複々線、或いはそれ以上の敷地がある。

それだけでも、ここが林鉄運用上の拠点的場所だった事が分かる。

流石に更地になってしまっているようだが…。

そしてそんな立地を考えると、この整然と積み上げられた枕木にも、何か意味を持たせたくなるが、やはり単なる撤去枕木だろうか。

とても丁寧に積まれていた。

右側は川が近く、この路盤上は何とも理想的なテント場であるなぁ…などと、次回以降探索の構想さえ練りながら進んでいくと、また何かが見えてきた。

さっきよりも大きな“影”が、若緑の木々の合間に写っている。

そして近付くにつれ、それが意外な大きさであることに気付くのだ。

あれあれあれれ…。

…なんと…なんと。

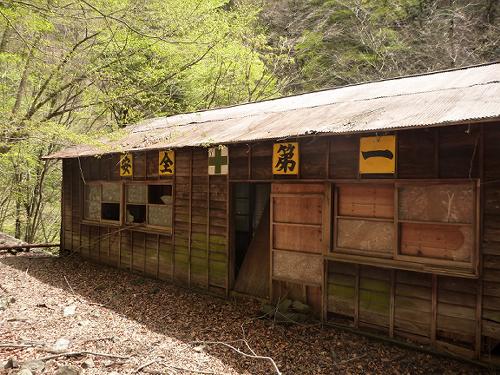

2010/4/21 11:32 《現在地》/【路線図】/【広域図】

千頭堰堤を出発してからちょうど4時間。

早朝に寸又峡温泉を自転車で出発してからだと5時間半ほどで、路線図(正確には「千頭営林署林道系統図」)上では「千頭堰堤」の次の停車場とされている「大樽沢」に到着した。

距離は4.3kmほどであったが、前半は非常に辛い展開であったと思う。

つか、

なんじゃこれは!

3階建ての木造建築物が、そっくりそのまんま残ってる!

普段は廃墟なんて見ても{フーン}だが、これは間違いなく営林署関係の建物だと思うだけに、林鉄と無関係ではないと思うだけに、のび太くんの住んでいる家に似ていると思うだけに、捨て置けない!

これには正直、感激&興奮した。

これまでもチラホラ崩れた小屋とかあったけれど、林鉄跡を探索していてこんな立派な廃墟に出会ったのは初めてだ。

秋田じゃ雪が悪さして、こんなモノが残っているはずがないのだろう。(くやしいです)

“安全+第一”

まさにこれこそ、林業事業所のあるべき姿だ!

少なくとも私の中では、この「安全+第一」があってこその営林署の建物なのである。

前に見たのは、ずいぶん遠い昔になってしまったが、宮城県の定義森林鉄道はインクラインの上部巻揚小屋だったか。

側面から見ると豪壮な3階建て木造建築も、路盤側からだと、かなりみすぼらしい平屋である。

入口の扉も壊れ、ガラスなんかも割れていて、普通に廃墟の姿である。

それでも、取り合えず入ってみようという気持ちにさせるくらいの壊れ方だ。

まあ一歩中に入ると、そのまま地上三階の高さなワケで、実は意外に危ないのかも知れないが…。

入らないわけには、いかないよね?

次回はこの区間の最終回。

すなわち、このときの本線探索最終回となる。

もちろん、「山行が」初?の廃墟探索だけでは終わらない…。

想定外の光景がッ。