2本に分かれた、久喜トンネル

2012/2/14 14:55 《現在地》

現道から見た現在地は、ご覧の通りである。

地形図では1本として描かれており、扁額の名前もひとつしかないが、実際の久喜トンネルは2本のトンネルが短いロックシェッドで繋がれた、一連の構造物となっている。

こうした場合、当初は1本だったものが後に分かれた場合もあるが、聞き取りの結果、このトンネルにはそういった事実はないようだ。

このように、あらかじめ2本だったトンネルに、敢えてひとつの名前を与えるケースは、なかなか珍しい。

しかし、ここまで2本が接していれば、利用者目線でその事に不便を感じる機会は無い。

不便を感じるとしたら、それは道路管理者くらいなもので、この場合は久慈市である。

なぜなら、わが国には道路統計調査という制度があり、それを実施する基礎資料として、各道路管理者は道路施設現況調査という、いわば道路や道路上の構造物がリストを準備する必要がある。国はこの制度によって各自治体の道路を把握し、また我々も毎年発行される「道路統計年報」などでその成果を見る事が出来るのである。そして、道路施設現況調査の様式には、橋やトンネルだけをまとめたものもあり、ここでロックシェッドとトンネルは区別される。

そういうワケだから、例えばこの久喜トンネルが現役であった平成16年当時の道路施設現況調査を見ると、久慈市内にある次の2本のトンネル名や緒元を見る事が出来る。詳しい位置までは掲載されていないが、まず間違いなく、久喜トンネルを示したものだと思う。

クキヤカタダイイチゴウトンネル 昭和48年完成 全長43m 幅5.0m 高4.5m

クキヤカタダイニゴウトンネル 昭和48年完成 全長45m 幅5.0m 高4.5m

「久喜館」とでも書くのだろうか。

現地ではこの正式名(?)を口にしている人は見あたらず、単に久喜トンネル(1号・2号)でない理由も分からない。

しかし重要な事実は、これらのトンネルが昭和48年に建設されていたと言うことである。

第一印象ではもう少し古いように思ったが、実際は私より少し年上なくらいであったわけだ。

そして、平成16年以降に廃止されたわけだから、32年間以上は活躍したことになる。

さて、問題です。

このトンネルは、久喜館第1号・第2号のどちらでしょうか?

答え: わかりません。

2本のトンネルは長さが3mしか違わず、それ以外の緒元は一緒なので、区別がつかない。

この道の起点と終点が分かれば、手がかりにはなるだろうが…。まあ重要な問題ではないので、久喜集落から見て奥にあるこちらを、以下「2号」と仮称して進めることにしたい。

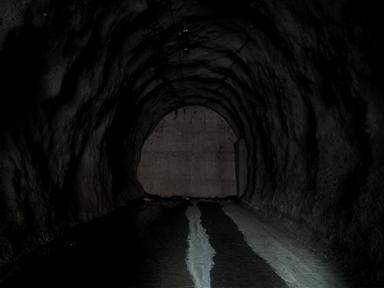

2号トンネル(全長43 or 45m)の内壁は、坑門附近のそれぞれ約2mを除いて、素堀にコンクリートを吹き付けただけの、簡単な施工になっていた。

照明は存在しなかったようだが、長さの割に内部は暗い(写真はかなりメイドさんを増やしている)。両側ともロックシェッドにつながっているのだから、仕方がない。

しかし、外見から心配されたような内部崩壊は全くなく、荒れは洞床に津波が運んできた泥や瓦礫が堆積しているくらいである。

そんなわけだから、あんまりこのトンネルについて語る言葉は思いつかない。

それに、今ここから洞外に見える光景の方が、だいぶ印象深かった。

オゥ! 閉塞!!

続いて現れた1号トンネル(仮)だが、その東口坑門は、完璧に埋め固められていた。

なぜこれほど厳重な閉塞が行われているのだろう。

内部にコンクリートを充填することで、トンネルがある地山の強度を、元通りにしようとしたのだろうか。

実は、そうではなかった。

もっともっと、明らかな理由があった。

前に見た風景を、振り返って貰いたい。↓↓

これは、最初に見た1号トンネルの西口である。

扉で閉鎖されてはいるが、トンネル自体が閉塞している様子はない。

もう一枚、見て貰いたい。↓↓

もう、お分かりだろう。

1号トンネルは、是が非でも、この位置(東口)で閉塞していなければならないのだ。

そうでなければ、折角の防潮堤の意味が失われてしまうのである。

喩えるなら、ダムを作ったから、ダムサイトを貫通するトンネルを閉塞させるということだ。

見てやってくれ!

この頑張り!

2本の久喜トンネルを結ぶ約10mのロックシェッドも、前回見たものと同じ華奢な作りで、おそらく昭和48年の開通当時は無かったものと思われる。

そして、昨年の大津波は、約100m離れた海岸線から瞬く間にシェッドの側面へと達し、そこに並んでいた鉄のフェンスを押し倒すと、ここをしばし占拠した。

当然2号トンネル内へも波は入り、そこは、両側から押し来る波がぶつかり合う、波濤の地獄へと化したことだろう。

ここにある倒れたフェンスや、側壁と支柱の間にネジ込まれたブイは、そんな場面を容易に想像させる。

だが、それでも久喜集落へと続く1号トンネルへの進入は、許さなかった。

この閉塞壁にどれほどの厚みがあるのかは分からないが、廃道の身でありながら、人を守る助けをしたのは間違いない。

シェッドの天井からぶら下がる土嚢や枯れ草の存在は、波が何をしようとしたのかを教えている。

結果論ではあるが、久喜集落にとってこのトンネルの閉塞が、命を守る上で大きな意味を果した。

というのも、トンネルが閉塞させられるまで、つまり旧道が現役だった当時の防潮堤は、

←この高さしかなかったという。

←この高さしかなかったという。

しかし今回の津波は、この3m近くも嵩上げされた防潮堤を一部で乗り越え、家屋に被害を及ぼしたのである。

もし昔の高さだったら、どうなっていただろう。

そしてその場合、久喜トンネルは防潮上の最大のウィークポイントとなって、痛恨の非難を免れなかったと思う。

14:57 《現在地》

石灰洞窟のような風合いを見せる、獅子込のオーバーハングした絶壁。

この地形は明らかに海蝕によるもので、もしかしたらコンクリートで塞がれた

シェッド側壁の裏側には、古い海食洞窟が潜んでいるかも知れない。

ちゃんと海岸線がここにあれば、今とは比べものにならないほどインパクトのある、

道路好きが泣いて喜ぶような道路風景が見られたのではないだろうか。

その意味では、景観破壊の最たるものである埋め立てを怨んで良いだろう。

さて、これで久喜トンネルの東側は攻略が終わった。

残りは、最初に一度断念した、西側(久喜館第1号トンネル内部)である。

閉塞は確定しているが、やはり入って確かめたいのが穴っ子の本音である。

|

スポンサーリンク |

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

|

「久喜館第1号トンネル」の内部探索

14:59 《現在地》

とゆーわけで…

わる

にゃん

こん!!=゜w゜=

1号トンネルの西口は開口しており、約45m先の閉塞壁もここからは見えない。

扁額の上に取り付けられた信号機は、このトンネルの特筆すべき特徴のひとつである。

また、坑道に対して坑門が斜めになっているというのも、この西口の外見的な特徴といえる。

しかし、特にこの坑口の印象を深くしているのは、右側に見える大きな鉄製のフェンスである。

ちょっと、見上げてみて!

来てる!来てる!

すごい覆い被さってきてるよ!

さすがに、上のイラストのような事を考えているワケはない!(笑)

ポロポロと零れ落ちてくる小石を防ぐ目的なのだろう。

でも、本当にいつかは落ちてくるんだろうが…。

こんなインパクトの抜群な西口から、

ようやく洞内へと侵入する私であった。

次回、

衝撃の最終回 をお楽しみに!!

(閉塞壁見えてンのに?!)

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|