پg“ن‚جŒٹپh‚ض’H‚è’…‚¯!!!پ@–k‘ٍ‰EٹفŒƒ“o•ز

2014/10/28پ@7پF48پiƒgƒ“ƒlƒ‹’Eڈo‚©‚ç9•ھŒمپjپ@پsŒ»چف’nپt

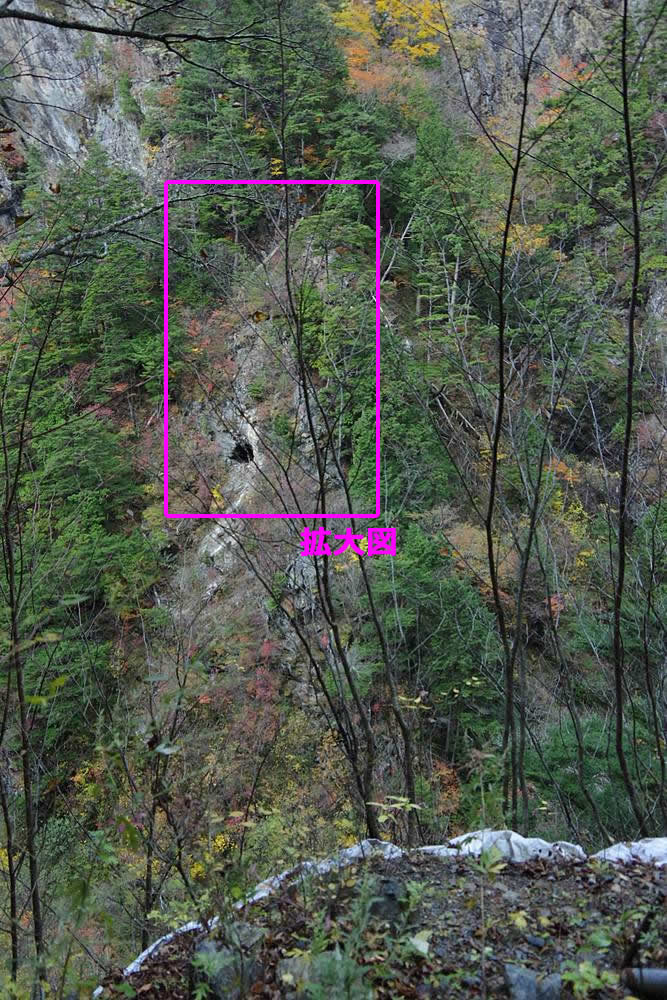

پg‚r‚cپi‚·‚ׂè‘نپjپh‚ًŒم‚ةپA’J’ê‚ًڈ‚µ‚¾‚¯‰؛—¬‚ةˆع“®‚µ‚½پB

ژتگ^‚حڈم—¬•ûŒü‚ج’‚ك‚إپA–³چC‚إچ‹•ْ‚ب–k‘ٍ‚جگ´—¬‚ھڈê‚ًژx”z‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

‘a—ر‚جŒü‚±‚¤‚ةڈêˆل‚¢‚بگlچH•¨‚ھ‚¤‚ء‚·‚猩‚¦‚é‚ھپA‚ ‚ê‚ھپg‚r‚cپhپB

ƒsƒ“ƒN‚جƒ‰ƒCƒ“‚حژ„‚ج“®گü‚جچؤŒ»‚¾پB

‰ü‚ك‚ؤ’J’ê‚ج‚و‚èچL‚¢”حˆح‚ًٹدژ@‚µ‚½‚ھپA‚±‚±‚ة‚ ‚éگlچH‚جچ\‘¢•¨‚ح‚â‚ح‚èپg‚r‚cپh‚¾‚¯‚ج‚و‚¤‚¾پB

‚±‚ꂾ‚¯‚ًچى‚ء‚ؤپAگl‚حچڑ‘R‚ئژp‚ًڈء‚µ‚½‚©‚ج‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB

‚»‚ꂱ‚»پA“ھڈم‚ةƒڈƒTƒr‘ٍƒgƒ“ƒlƒ‹‚ھŒû‚ًٹJ‚¯‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚³‚¦پAŒ©ڈم‚°‚ؤ‚àŒ©‚¦‚ب‚¢‚µپAٹ´‚¶‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‘S‚‚ب‚©‚ء‚½پB

‚»‚ٌ‚ب‚ي‚¯‚¾‚©‚çپA‘خٹف‚ج“ھڈم‚ة‚ ‚é‚ح‚¸‚ج‚±‚ê‚©‚ç–عژw‚»‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپg“ن‚جŒٹپh‚ب‚اپA’J’ê‚©‚猩‚¦‚é‚ح‚¸‚ھ‚ب‚©‚ء‚½پB

‚±‚ê‚حژ„‚ة‚ئ‚ء‚ؤŒ‹چ\ڈd‘ه‚بƒAƒNƒVƒfƒ“ƒg‚إپA‚ا‚±‚©‚ç‚ا‚¤‚¢‚¤•—‚ة“o‚ء‚ؤƒAƒvƒچپ[ƒ`‚·‚é‚ׂ«‚©‚ًڈ\•ھ‚ةƒCƒپپ[ƒW‚µ‚½ڈَ‘ش‚إƒAƒ^ƒbƒN‚µ‚½‚©‚ء‚½‚ج‚ةپA‚ب‚ٌ‚©‚±‚جڈَ‘ش‚إƒeƒLƒgƒE‚ة“o‚ê‚é‚ئ‚±‚ë‚ًڈم‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚إپAƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ة‚ ‚جŒٹ‚ة’H‚è’…‚¯‚é‚ئ‚حژv‚¦‚ب‚©‚ء‚½پB

‚à‚؟‚ë‚ٌپAŒٹ‚ض’ت‚¶‚铹‚ھ‚ ‚é‚ب‚çپA‚»‚ê‚ًŒ©‚آ‚¯ڈo‚µ‚ؤ’H‚邾‚¯‚إ‚¢‚¢‚ج‚¾‚ھپAچ،‚ج‚ئ‚±‚ë‘S‚‚»‚¤‚¢‚¤‚à‚ج‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚¾پB

‘خٹف‚ة‚حٹR‚ئںَ–ط‘ر‚ئگj—tژ÷—ر‘ر‚ھƒ‚ƒUƒCƒNڈَ‚ة“_چف‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إپA‚ا‚±‚ًŒ©‚ؤ‚à‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا“¯‚¶‚ةŒ©‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB

ڈo—ˆ‚邾‚¯Œٹ‚ج‹ك‚‚ض“o‚ء‚ؤچs‚‚ة‚حپA‚ا‚±‚©‚çژو‚è•t‚‚ׂ«‚ب‚ج‚©‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚جƒqƒ“ƒg‚ھ—~‚µ‚©‚ء‚½پB

پiپ¨پj

‚¾‚©‚çˆê‰ٌ–ك‚ء‚ؤپcپc

پcپc‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‰R‚إپAڈم‚إژB‰e‚µ‚½‚±‚جژتگ^‚ًپAƒfƒWƒJƒپ‚جڈ¬‚³‚ب‰tڈ»‰و–ت‚ة•\ژ¦‚³‚¹‚ؤپAŒٹ‚ج‹َ‚‚ظ‚ا‚¶‚ء‚‚è’‚ك‚½‚ج‚¾پB

‚إ‚àپAڈ¬‚³‚ب‰و–ت‚إŒ©‚ؤ‚àپAƒsƒ“‚ئ‚±‚ب‚¢‚ٌ‚¾‚و‚بپA‚±‚¤‚¢‚¤‚ج‚ء‚ؤپcپB

ژ„‚حپA—E‚ٌ‚إ‚·‚®چ~‚è‚ؤ‚«‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚جگظ‘¬‚ًŒم‰÷‚µ‚½پB

ڈم‚ة‹ڈ‚é‚ئ‚«‚ة‚à‚ء‚ئ‚¶‚ء‚‚è‘خٹف‚ًٹدژ@‚·‚ׂ«‚¾‚ء‚½‚ج‚¾پB

‚ا‚±‚©‚çپA‚ا‚ج‚‚ç‚¢“o‚ء‚ؤپA‰½‚ً–عˆَ‚ة‚ا‚¤“®‚¯‚خ‘f‘پ‚Œٹ‚ض’H‚è’…‚¯‚é‚ج‚©‚ًپA‚؟‚ل‚ٌ‚ئƒCƒپپ[ƒW‚µ‚ؤ‚©‚çپA’J’ê‚ةچ~‚è‚é‚ׂ«‚¾‚ء‚½پB

‚إ‚àپAƒfƒWƒJƒپ‚ج‰و–ت‚ج‚¨‚©‚°‚إپA‚ا‚¤‚ة‚©ƒٹƒJƒoƒٹ‚إ‚«‚»‚¤‚¾پB

Œ»چف’n‚ً‰ü‚ك‚ؤƒCƒپپ[ƒW‚µ’¼‚µ‚½Œ‹‰تپA‚à‚¤ڈ‚µ‰؛—¬‘¤‚ة‚ ‚éگj—tژ÷—ر‘ر‚©‚çژو‚è•t‚‚ׂ«‚±‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚½پB

‚»‚µ‚ؤپAگj—tژ÷—ر‘ر‚ج“à•”‚إ‚حپAڈo—ˆ‚邾‚¯ژ÷—ر‘ر‚ج‰EٹO‰ڈ‚ةگiکH‚ًچج‚葱‚¯‚ؤ“o‚ê‚خپAژ©‚¸‚ئŒٹ‚ة’H‚è’…‚¯‚é‚ح‚¸پI

7پF53پiƒgƒ“ƒlƒ‹’Eڈo‚©‚ç14•ھŒمپj

‰و–ت‹أژ‹‚ة5•ھ‹ك‚”ï‚₵‚½‚ھپA‚ا‚¤‚ة‚©ژwگj‚ًژو‚è–ك‚µپA’J’ê‚إ‚جچs“®‚ًچؤٹJپB

ژتگ^‚ح‰؛—¬•ûŒü‚ًژB‰e‚µ‚½‚à‚ج‚إپA‚¾‚¢‚½‚¢–îˆَ‚ج•س‚è‚©‚çژو‚è•t‚¯‚خ—ا‚³‚»‚¤‚¾پB

‚؟‚ب‚ف‚ةپA‚à‚¤ڈ‚µ‰؛‚é‚ئ—¼ٹف‚ھ‹ة’[‚ة‹·‚ـ‚èپA‰ٌکLڈَ‚ج’J‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپBچs“®‚إ‚«‚é”حˆح‚حچL‚‚ب‚¢پB

‚»‚ê‚إ‚حپA‚ز‚ه‚ز‚ه‚ٌ‚ئŒk‚ًŒ×‚¢‚إ‘خٹف‚ضپB

7پF56پ@پiƒgƒ“ƒlƒ‹‚©‚ç17•ھپA“o‚è‚ح‚¶‚ك‚©‚ç0•ھپjپ@پsŒ»چف’nپt

‚±‚±‚¾‚بپAژو‚è•t‚«پB

ڈ‰‚ك‚ؤ‘خٹف‚جژخ–ت‚ج—lژq‚ًٹش‹ك‚ةŒ©‚½‚ھپAگو‚ظ‚اچ~‚肽چ¶ٹف‚ئٹr‚ׂé‚ئپAŒ©‚é‚©‚ç‚ةŒ¯‚µ‚¢پB

“y‚ھڈ‚ب‚پA‘م‚ي‚è‚ةٹâڈê‚ھˆ³“|“I‚ة‘½‚¢پBٹR‚ة‹ك‚¢ژخ–ت‚إ‚ ‚éپB

‚¾‚ھپAڈم‚©‚猩—§‚ؤ‚½‚ئ‚¨‚èپAژ÷–ط‚à‚»‚ê‚ب‚è‚ةگ¶‚¢–خ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپA“y‚à‚ ‚é‚ح‚¸پB

ژ÷–ط‚©‚çژ÷–ط‚ض‚ئ•ك‚ـ‚è‚ب‚ھ‚ç“o‚ء‚ؤچs‚¯‚ê‚خپA‰½‚ئ‚©‚ب‚è‚»‚¤‚ةŒ©‚¦‚éپB

‚ ‚ئ‚حپA“¥‚فگص’ِ“x‚إ‚àڈ\•ھ‚¾‚©‚çپAگوچsژز‚جچگص‚³‚¦Œ©‚آ‚¯‚ç‚ꂽ‚çگS‹‚¢‚ج‚¾‚ھ‚بپcپB

ژüˆح‚ًŒ©‰ٌ‚µ‚ؤ‚àپA‘¶’uƒچپ[ƒv‚âƒsƒ“ƒNƒeپ[ƒv‚ب‚ا‚حŒ©“–‚½‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB

ڈم‚ةŒٹ‚ھ‚ ‚éˆبڈمپA’J’ê‚©‚ç‚جƒAƒvƒچپ[ƒ`ƒ‹پ[ƒg‚ھگâ‘خ‚ ‚ء‚½‚ئژv‚¤‚ھپcپB

‚³‚ پA‚¢‚‚¼پI

چ¶‘¤‚حŒح‚ê‘ê‚ج‚و‚¤‚بٹâڈê‚إپA‚ئ‚ؤ‚à“o‚蓾‚ب‚¢‚ج‚إپAژ©‚¸‚ئگiکH‚ح‰E‚ةچi‚ç‚ꂽپB

‚¢‚¢‹ïچ‡‚ةƒ}ƒc‚⃂ƒ~‚ھگ¶‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إژèٹ|‚©‚è‚ھ‘½‚پAŒXژخ‚ج‚ي‚è‚ة‚ح“]—ژ‚ج‹°•|‚ًٹ´‚¶‚邱‚ئ‚ب‚پA

ڈ‡’²‚ةچ‚“x‚ًڈم‚°ژn‚ك‚ؤ‚¢‚éپB‚½‚¾‚µپAژ÷—ر‘ر‚ج’†‚ة‚à‰s‚گë‚ء‚½ٹâڈê‚ھ‰B‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA

‚¤‚ء‚©‚è“ü‚èچ‚ٌ‚إپAگi‘ق‚ة‹ة‚ـ‚é‚و‚¤‚بڈَ‹µ‚¾‚¯‚ة‚ح’چˆس‚µ‚ب‚¯‚ê‚خپB

ٹî–{“I‚ةپA“o‚é‚و‚è‚à‰؛‚é•û‚ھگ”’iٹ댯‚¾‚µ•|‚¢‚ج‚إپA

ڈ‚µ“o‚é“x‚ةگU‚è•ش‚èپA‰؛‚è‚جƒRپ[ƒX‚ً‹L‰¯‚ةژc‚·‚±‚ئ‚ة“w‚ك‚½پB

7پF59پ@پi“o‚è‚ح‚¶‚ك‚©‚ç3•ھŒمپj

ژتگ^‚©‚ç‚ح‚ ‚ـ‚è•د‰»‚ًٹ´‚¶‚ç‚ê‚ب‚¢‚ئژv‚¤‚ھپA“o‚èژn‚ك‚ؤ3•ھ‚ًŒo‰ك‚µ‚½چ ‚ة‚حپA

ٹù‚ة’J’ê‚©‚ç15‚چˆبڈم‚جچ‚‚³‚ة’B‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚¢‚´“o‚ء‚ؤ‚ف‚é‚ئپAٹْ‘زˆبڈم‚ة“y‚جژخ–ت‚ھ‘½‚پA

‚©‚آژ÷–ط‚à‘½‚پA‚»‚µ‚ؤ“y‚à’÷‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA“o‚è‚â‚·‚©‚ء‚½پB

چL—tژ÷‚ج•…—t“y‚إ‚ب‚پAگj—tژ÷—ر‘ر‚جژ_گ«‚ء‚غ‚¢“y‚ب‚ج‚ھ—ا‚©‚ء‚½پB

‚±‚ج’²ژq‚إچ‚“x‚ً‰ز‚°‚خپA‚à‚¤‚·‚®“ن‚جŒٹ‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚½چ‚“x‚ة’B‚·‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚»‚¤‚¾‚ھپA

–â‘è‚حپAژ÷—ر‘ر‚جٹO‚جٹR‚ء‚غ‚¢‚ئ‚±‚ë‚ةŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚½Œٹ‚ًپAƒXƒ€پ[ƒY‚ةŒ©‚آ‚¯‚ç‚ê‚é‚©پA

‚»‚µ‚ؤچإŒم‚ةپA‚»‚جٹR‚ء‚غ‚¢‚ئ‚±‚ë‚ً’ت‰ك‚µ‚ؤپAŒٹ‚ة’H‚è’…‚¯‚é‚©‚ا‚¤‚©‚إ‚ ‚éپB

‚ـ‚¾–û’f‚ح‹ض•¨پB

‚»‚ê‚ي‚ح‚©‚ء‚ؤ‚¢‚邯‚ê‚اپA‚ـ‚ش‚½‚ةڈؤ‚«•t‚¢‚½–£کf‚جŒٹ‚ھپA

‹ك‚‚ة‚ ‚é‚ج‚¾‚ئژv‚¤‚ئپAƒhƒLƒhƒL‚ھژû‚ـ‚ç‚ب‚¢پI

‚±‚ٌ‚بڈٹ‚ةŒû‚ًٹJ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA‰½‚جŒٹ‚ب‚ٌ‚¾پI

‚®‚ت‚ءپI

‚؟‚ه‚ء‚ئŒ¯‚µ‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½‚©پcپcپB

•‚ج‚ ‚éگ‚•ا‚ةڈم‚ًژص‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پA‚â‚ق‚ب‚‰E‚ضƒgƒ‰ƒoپ[ƒX‹C–،‚ة“o‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

‚»‚¤‚·‚é‚ئگj—tژ÷—ر‘ر‚جٹO‘¤‚ة‚ ‚éںَ–ط‘ر‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚«‚½پBŒٹ‚جچفڈˆ‚حپAںَ–ط‘ر‚جگ^ڈم‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¤پB

‚¾‚ھپAںَ–ط‘ر‚حٹٹ—ژ‚جٹ댯‚ًٹ´‚¶‚é–ز—َ‚ب‹}ژخ–ت‚إ‚ ‚èپA“ü‚èچ‚ق‚ج‚حژ~‚ك‚½•û‚ھ‚و‚³‚»‚¤پB

‚ئ‚¢‚¤‚ي‚¯‚إپAƒgƒ‰ƒoپ[ƒX‚ح‚±‚ج‚‚ç‚¢‚ة‚µ‚ؤپAگj—tژ÷—ر‘ر‚ًٹO‚ê‚é‘O‚ةپA

‚ا‚¤‚ة‚©ڈم‚ة’Eڈo‚إ‚«‚郋پ[ƒg‚ً’T‚µ‚½‚¢پBڈ‚µ“o‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ê‚خپA

‚±‚جڈم‚ة‚à‚ـ‚¾ژ÷—ر‘ر‚ح‘±‚¢‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚éپB

‚»‚ٌ‚بˆê“_“ث”j‚ج”²‚¯“¹‚ً’T‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئپcپc

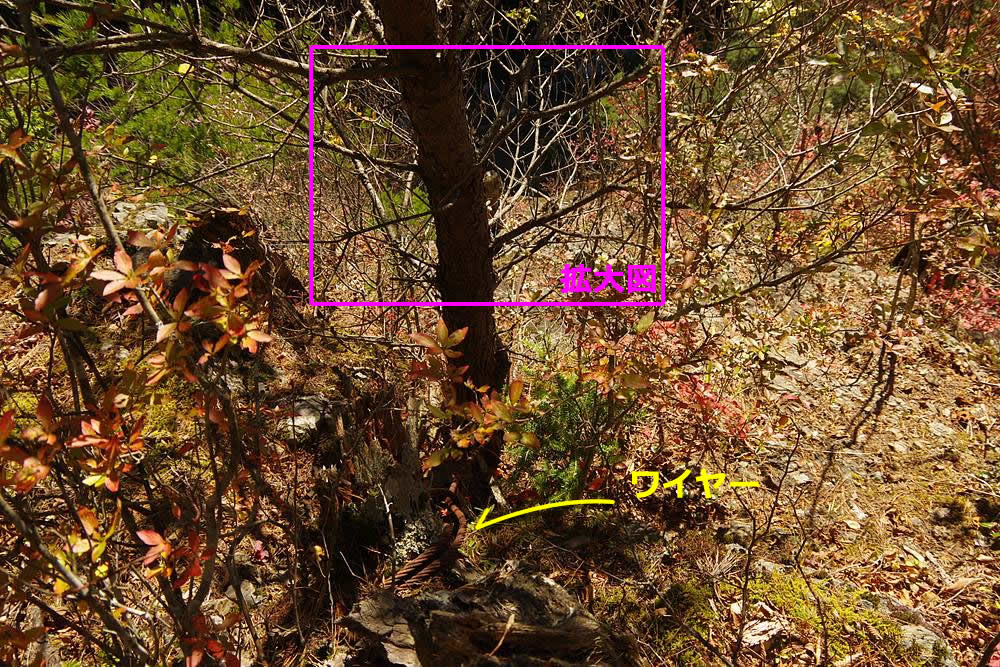

‚ب‚ٌ‚¾‚±‚êپI

‰½‚©‚جƒPپ[ƒuƒ‹‚ھژخ–ت‚ً”‡‚ء‚ؤ‚¢‚éپcپcپI

چإڈ‰‚ح‚ـ‚½‘¶’uƒچپ[ƒv‚©‚ئژv‚ء‚½‚ھپA

—خگF‚جگâ‰ڈ‘ج‚إ”ي•¢‚³‚ꂽگj‹à‚ج‚و‚¤‚بچقژ؟‚ج‚±‚ê‚حپA

ƒچپ[ƒv‚إ‚ح‚ب‚پA“dگü‚ئ‚ف‚ç‚ê‚éپB

‚µ‚©‚µپA‚¢‚ء‚½‚¢‚ا‚±‚ض’ت‚¶‚ؤ‚¢‚éپHپI

“ن‚جŒٹ‚ض’ت‚¶‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ب‹C‚ھ‚·‚é‚ج‚حپA

ژ„‚¾‚¯‚إ‚ح‚ ‚é‚ـ‚¢پI

ƒPپ[ƒuƒ‹‚ة“’B‚µ‚½’n“_‚©‚çپA‰؛‚ً”`‚¢‚ؤژB‰e‚µ‚½پB

‚¨‚»‚ç‚Œإ’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢ƒPپ[ƒuƒ‹‚حپAژخ–ت‚ة‚½‚¾گ‚‚ê‰؛‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‰؛‚ج––’[‚ح’J’ê‚ـ‚إ’B‚µ‚ؤ‚ح‚¢‚ب‚¢‚ئژv‚¤‚à‚ج‚جپAٹR‚ة“ü‚èچ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚إ‰؛‚ء‚ؤٹm‚©‚ك‚邱‚ئ‚ح•s‰آ”\‚¾پB

‚ئ‚¢‚¤‚©پAچ‚“xٹ´‚ھ‹—َ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‚ ‚ـ‚肱‚±‚ة‚à’·‹ڈ‚µ‚½‚‚ب‚¢پB

–ظ‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ‚àگ¸گ_—ح‚ًچي‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚‚و‚¤‚¾پBچہ‚ء‚ؤ‹x‚ك‚é‚و‚¤‚ب•½‚ç‚بڈٹ‚ھ‘پ‚—~‚µ‚¢پB

‚±‚ê‚حڈم•ûپB

ژ„‚ح‚±‚؟‚ç‚ضŒü‚©‚¨‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

“ن‚جƒPپ[ƒuƒ‹‚ھپA“ن‚جŒٹ‚ض‚ئژ„‚ً“±‚¢‚ؤ‚‚ê‚邱‚ئ‚ًٹْ‘ز‚µ‚ؤپA‰آ”\‚بŒہ‚èپA‚±‚ê‚ً’H‚ء‚ؤ“o‚肽‚¢پB

‚µ‚©‚µپAŒ©‚é‚©‚ç‚ةŒµ‚µ‚¢’nŒ`‚¾پI

‚ئ‚ح‚¢‚¦پA‚±‚±‚µ‚©“o‚ê‚»‚¤‚ة‚ب‚¢‚ج‚àژ–ژہپB

‰E‚àچ¶‚àپA‚à‚ء‚ئŒ¯‚µ‚»‚¤‚إ‚ ‚éپB

‹°‚낵‚¢‚ھپA—§‚؟–ط‚ً—ٹ‚è‚ةپAƒPپ[ƒuƒ‹‚ًژèŒJ‚ء‚ؤ‚¢‚±‚¤پI

‚¨‚¨پ[‚ءپI

‚â‚ׂ¥پcپ@ٹiچD‚¢‚¢پI

گU‚è•ش‚é‚ئپA‚ ‚蓾‚ب‚¢‚و‚¤‚بˆظ—l‚بŒُŒi‚ھ–ع‚ة”ٍ‚رچ‚ٌ‚إ‚«‚½پB

‘خٹف‚©‚猩‚éپAƒڈƒTƒr‘ٍƒgƒ“ƒlƒ‹–kŒû––’[پcپcپA‚ئ‚ٌ‚إ‚à‚ب‚ٹiچD‚¢‚¢پI

‚»‚µ‚ؤپA‚±‚جŒ©‚¦•û‚حپAژ©•ھ‚جˆت’u‚ً’m‚邽‚ك‚جڈd—v‚بژèٹ|‚©‚è‚ة‚ب‚éپB

ژv‚¢•ش‚¹پcپc‚ئ‚¢‚¤‚©پA‚ ‚»‚±‚إژB‚ء‚½پyƒfƒWƒJƒپ‚جژتگ^پz ‚ًچؤگ¶‚µ‚ؤٹm”F‚µ‚ëپB

‚ًچؤگ¶‚µ‚ؤٹm”F‚µ‚ëپB

ƒgƒ“ƒlƒ‹‚©‚猩‚½‚ئ‚«پA“ن‚جŒٹ‚ھ‚ا‚¤‚¢‚¤•—‚ةŒ©‚¦‚½‚©‚ًپA‹t‚ةچl‚¦‚é‚ٌ‚¾پB

‚»‚¤‚·‚ê‚خپAچ،‚¢‚éڈêڈٹ‚ئپA–عژw‚·Œٹ‚جˆت’uٹضŒW‚ھپAŒ©‚¦‚ؤ‚‚é‚ح‚¸پcپcپB

پcپc

پcپc‚»‚¤‚¾پA

پc‚à‚¤ڈ‚µڈم‚¾پB

‚¾‚ھپAچ¶‰E‚جŒ©‚¦•û‚جƒYƒŒ‚حپA‚؟‚ه‚¤‚ا‚¢‚¢‹C‚ھ‚·‚éپB

‚آ‚ـ‚èپAŒ»چف’n‚ج’¼ڈم•ûŒü‚ھپAŒٹ‚ج‹[’è’n‚ء‚غ‚¢پI

‚و‚¶“o‚êپ`پIپI

8پF02پ@پi“o‚è‚ح‚¶‚ك‚©‚ç6•ھŒمپj

‚½‚ـ‚½‚ـ‘خٹف‚ئ‚جٹش‚ةژ‹ٹE‚ًژص‚é‘ه–ط‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚ةڈo‚½پB

پiƒ`ƒFƒ“ƒWŒم‚ج‰و‘œپjپ@ƒgƒ“ƒfƒ‚ƒiƒCژتگ^‚ھژB‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پI

‚±‚ê‚ـ‚إگ”گç–{‚جƒgƒ“ƒlƒ‹‚ًژB‰e‚µ‚½‚ھپA‚±‚ٌ‚بˆظ—l‚بƒgƒ“ƒlƒ‹•—Œi‚حڈ‰‚ك‚ؤژB‚éپI

‚ب‚ٌ‚©پg•غŒ¯پh‚ًٹ|‚¯‚½‚ف‚½‚¢‚إŒ™‚¾‚¯‚اپAپu‚±‚ê‚ًŒ©‚ꂽ‚¾‚¯‚إ‚àپA‘خٹف‚ة‚و‚¶“o‚ء‚½‰؟’l‚ح‚ ‚ء‚½پBپvپi’fŒ¾پj

ƒڈƒTƒr‘ٍƒgƒ“ƒlƒ‹–k‘¤چBŒû‚ج‘SŒiژتگ^‚حپA‚±‚¤‚â‚ء‚ؤ‘خٹف‚©‚炵‚©ژB‚ê‚ب‚¢‚ح‚¸‚¾پB

–½Œœ‚¯‚إژB‰e‚·‚é‰؟’l‚ب‚ٌ‚ؤ‚ب‚¢‚ھپAƒ}ƒW‚إ—ˆ‚ؤ—ا‚©‚ء‚½‚ئژv‚¦‚é’‚ك‚إ‚ح‚ ‚éپI

پcپcپcپc

پcپc

پc

‚ھپA‚±‚±‚حŒزٹش‚ھ‚·‚£‚·‚£‚µ‚ؤ‘S‚—ژ‚؟’…‚©‚ب‚¢پIپ@‘پ‚ژ÷—ر‘ر‚ضˆّ‚ءچ‚à‚¤پB

–ü‚µ‚©پHپ@ژ€‚©پHپ@‹رڈH‚ج‘هٹR•ا

8پF03پ@پi“o‚è‚ح‚¶‚ك‚©‚ç7•ھŒمپj

ٹل‰؛‚ًگU‚è•ش‚ء‚ؤ‚ج1–‡پB

‚»‚ë‚»‚댻چف’n‚ھ‚ا‚±‚ب‚ج‚©’nگ}‚ًŒ©‚¹‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئژv‚¤“اژز‚à‘½‚¢‚©‚ئژv‚¤‚ھپA•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ج‚إژ¦‚µ‚و‚¤‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پI

‚f‚o‚r‚ب‚ٌ‚ؤپA‚±‚جٹR“o‚è‚إ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‰½‚ج–ً‚ة‚à—§‚½‚ب‚©‚ء‚½پB

‚½‚¾پAژ„‚جٹ´ٹo‚ھٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خپA–ع“I’n‚جپgŒٹپh‚ج‚©‚ب‚è‹ك‚‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¤پB

ƒ`ƒFƒ“ƒWŒم‚ج‰و‘œ‚ة•\ژ¦‚µ‚½2–{‚جƒ‰ƒCƒ“‚حپAƒsƒ“ƒN‚حژ„‚ج“®گüپA‰©گF‚ح’n‚ً”‡‚¤“ن‚ج“Sگü‚¾پBڈ‚µ‘O‚ةŒ©‚آ‚¯‚½‚±‚ج“Sگü‚ة‚حپAپgŒٹپh‚ض‚ئ’ت‚¶‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚¢‚¤ٹْ‘ز‚ھ‚ ‚ء‚½پB

‚±‚؟‚ç‚حپA‚ظ‚ع“¯ˆê‚ج’n“_‚©‚猩ڈم‚°‚½ڈم•”‚ج’‚كپB

’nŒ`“I‚ة‚ح‚â‚âٹة‚â‚©‚إپA‚ا‚±‚إ‚àژ©—R‚ة“o‚ء‚ؤچs‚¯‚»‚¤‚بژخ–ت‚¾‚ھپA‚»‚ج‚¹‚¢‚إ‰؛‘گ‚ھ‘½‚پA‚آ‚¢‚ة“Sگü‚جچs•û‚ًŒ©ژ¸‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB

’n–ت‚©‘گ‚ة•´‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپA‚µ‚©‚à“|–ط‚à‘½‚¢‚ج‚إپA‚؟‚ه‚ء‚ئٹب’P‚ة‚ح’T‚¹‚»‚¤‚ة‚ب‚¢پB

‚±‚ê‚إپA“Sگü‚ھŒٹ‚ض‚ئ’ت‚¶‚ؤ‚¢‚éٹmڈط‚إ‚à‚ ‚ê‚خپA“O’ê“I‚ة’T‚µ‚ؤ’H‚낤‚ئ‚µ‚½‚¾‚낤‚ھپA‚»‚±‚ـ‚إ‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚إپAˆê’U’اگص‚ً’ْ‚ك‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB

‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸پAچؤ‚رژwگj‚ًژ‚½‚ب‚¢ڈَ‘ش‚ة–ك‚ء‚ؤپAٹ¨‚ئٹل—ح‚إ‚à‚ء‚ؤپA‚½‚ش‚ٌ‹ك‚‚ة‚ ‚éŒٹ‚ً’T‚µڈo‚µ‚½‚¢‚ئژv‚¤پB

‚¨‚¨‚ءپI

چ،“x‚حƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚¾پI

گ”–{‚ج—§‚؟–ط‚ًژx“_‚ة‚µ‚ؤپA’·‚¢ƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ھ’£‚ء‚ؤ‚ ‚ء‚½پB

‚½‚¾‚µƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚پA’n–ت‚ً‚ج‚½‚‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپAگو‚ظ‚ا‚ج“Sگü‚ئ•د‚ي‚ç‚ب‚¢پB

“Sگü‚حڈم‰؛•ûŒü‚ة’ت‚¶‚ؤ‚¢‚½‚ھپAƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ح‚ا‚؟‚ç‚©‚ئ‚¢‚¤‚ئچ¶‰E•ûŒü‚ةگL‚ر‚ؤ‚¢‚éپB

‚±‚ê‚ح‰½‚ًˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پH

“o‚邽‚ك‚ج•âڈ•ƒچپ[ƒv‚إ‚ح‚ب‚³‚»‚¤‚¾‚µپA’تکH‚جژèگ ‚è‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ة‚ح“¹‚ھ‚ب‚¢‚µپA‘OŒم‚ج‚آ‚ب‚ھ‚è‚ھ•s–¾‚¾پB

‚إ‚àپA“Sگü‚ة‘±‚¢‚ؤ–¾‚ç‚©‚بگlگص‚ةچؤ‚ر‘ک‹ِ‚µ‚½‚±‚ئ‚إپA‚¢‚و‚¢‚و–عژw‚·Œٹ‚ھ‹ك‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚¢‚¤ٹْ‘ز‚ھچ‚‚ـ‚ء‚½پB

‚³‚ؤپA‚ا‚؟‚ç‚ضŒü‚©‚¤‚©پB

ƒچپ[ƒv‚ً“ث‚ءگط‚ء‚ؤڈم‚ةچs‚‚©پAƒچپ[ƒv“`‚¢‚ةچ¶‚©پA‰E‚©پB

‰E‚ضچs‚‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB

ƒچپ[ƒv“`‚¢‚ة‰E‚ضژخ–تƒgƒ‰ƒoپ[ƒX‚إ10‚چ‚خ‚©‚èˆع“®‚·‚é‚ئپAƒچپ[ƒv‚حگâ•ا‚ة“ü‚ء‚ؤچs‚‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پI

‚±‚ٌ‚ب–³–d‚حŒن–ئ‚±‚¤‚ق‚é‚ئŒ¾‚ء‚ؤپA“¦‚°ڈo‚µ‚½‚¢‚ئ‚±‚낾‚ھپAŒ»ڈَ‚ح‚«‚ء‚ئپAŒصŒٹ‚ة“ü‚炸‚ٌ‚خŒصژ™‚ً“¾‚¸‚جڈَ‹µ‚ب‚ج‚¾‚ئژv‚¤پB

‘خٹف‚ةŒ©‚½Œٹ‚ھپAپy‚ ‚ ‚¢‚¤ڈَ‹µپz ‚¾‚ء‚½ˆبڈمپAˆہ‰¸‚جژ÷—ر‘ر‚ج’†‚إŒٹ‚ھŒ©‚آ‚©‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢‚ح‚¸پB

‚¾‚ء‚½ˆبڈمپAˆہ‰¸‚جژ÷—ر‘ر‚ج’†‚إŒٹ‚ھŒ©‚آ‚©‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢‚ح‚¸پB

‚ا‚±‚©‚إˆê“x‚¾‚¯پAٹR‚ةگiکH‚ًŒü‚¯‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚ح‚¸پB

‚»‚ê‚ھچ،‚ب‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB

ƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ئ‚¢‚¤ژè‚ظ‚ا‚«‚ھ‚ ‚éˆبڈمپA‚±‚ê‚ةگڈ‚ء‚ؤٹR‚ضگi‚ق‚ج‚ھ“ڑ‚¦‚ئگM‚¶‚éپI

‚µ‚©‚àپAƒچپ[ƒv‰ˆ‚¢‚جٹR’n‚إ‚ح‚±‚ٌ‚ب‚à‚ج‚ـ‚إŒ©‚آ‚¯‚½پI

Œڑگفڈب‚ج—p’nچYپI

‚±‚ج•W’Œ‚و‚èگى‘¤‚ھŒڑگفڈبپiŒ»چ‘“yŒً’تڈبپj‚جژ–‹ئ—p’n‚ب‚ج‚¾‚낤پB

‚ـ‚·‚ـ‚·‚±‚ج’n‚إŒڑگفڈب‚ة‚و‚éچ»–hچHژ–‚ھچs‚ي‚ê‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ–¾ٹm‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¦‚éپB

‚¨‚»‚ç‚”O“ü‚è‚ة’T‚¹‚خپA“¯‚¶‚و‚¤‚بچY‚ح—¼ٹف‚ة“_پX‚ئگف’u‚µ‚ؤ‚ ‚è‚»‚¤پB

‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚àپA—p’n‚ج‹«ٹEگü‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ’£‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB

‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپA‚و‚‚¼‚±‚ج‚و‚¤‚بƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚ج‰ٍ‚ً”w•‰‚ء‚ؤٹR‚ً“o‚ء‚½‚à‚ج‚¾‚ئژv‚¤پB

‚µ‚©‚àپA‚¨‚»‚ç‚‚±‚êˆê–{‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚¾پB

”ق‚ç‚ةڈں‚éژRٹx‰ئ‚ح‚ب‚¢‚ئژv‚¦‚éگ¦‚ـ‚¶‚¢“¥”j—ح‚إ‚ ‚éپB

•W’Œ‚ً‰z‚¦‚ؤپAƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ج“±‚«‚ًگM‚¶‚ؤپAژ„‚ح‚³‚ç‚ةڈم—¬•ûŒü‚ضƒgƒ‰ƒoپ[ƒX‚ًگi‚ك‚½پB

•W’Œ’n“_‚حŒ¯‚µ‚¢ٹâڈꂾ‚ء‚½‚ھپA‰z‚¦‚é‚ئ‚ـ‚½ژ÷—ر‘ر‚جˆسٹO‚بٹةژخ–ت‚ھپB

‚µ‚©‚µپAپyچ¶‚ة–ع‚ًŒü‚¯‚é‚ئپz پA‚»‚±‚ح‚ـ‚é‚إ› •—‚ً—§‚ؤ‚½‚و‚¤‚بگâ•ا‚إپA‚ا‚¤‚ة‚à‚ب‚ç‚ب‚¢پB

پA‚»‚±‚ح‚ـ‚é‚إ› •—‚ً—§‚ؤ‚½‚و‚¤‚بگâ•ا‚إپA‚ا‚¤‚ة‚à‚ب‚ç‚ب‚¢پB

ˆّ‚«‘±‚«ڈم—¬‚ضƒgƒ‰ƒoپ[ƒX‚µ‚ؤ‚¢‚‚µ‚©پAگiکH‚ح‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB

‚»‚µ‚ؤ‚»‚جگiچs•ûŒü‚ح‚ئ‚¢‚¦‚خپA‹گ‘ه‚ب“|–ط‚ج‰،‚½‚ي‚é‹}ژخ–ت‚إپA‚»‚ج“|–ط‚ًŒ×‚®‚و‚¤‚ةƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ھگL‚ر‚ؤ‚¢‚½پB

‚¾‚ھپAƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚جچs‚گو‚حگj—tژ÷—ر‘ر‚جٹO‚¾پB

پcپc‚¢‚و‚¢‚وپAŒٹ‚ھ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚»‚¤‚ب‹C”z‚ھ‚·‚éپcپI

‚ب‚¨پA‚±‚جژ‘خٹف‚جƒڈƒTƒr‘ٍƒgƒ“ƒlƒ‹–kŒû‚حپA

‘O‰ٌ‚و‚è‚àڈ‚µ‚¾‚¯‰؛‚ھ‚ء‚ؤپA‚ظ‚ع–عگü‚جچ‚‚³‚ةŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚½پB

‚±‚ê‚حپA‘z’肵‚ؤ‚¢‚½Œ©‚¦•û‚ة‹ة‚ك‚ؤ‹ك‚پA‚±‚±‚ھ–ع“I’n‚ئ‹ة‚ك‚ؤ‹ك‚¢‚±‚ئ‚ً•¨Œê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚¾‚ء‚½پI

ƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ج“±‚«‚ةگڈ‚ء‚ؤپA‹گ‘ه‚ب“|–ط‚ًگِ‚蔲‚¯‚éپI

ƒچپ[ƒv‚ھ“|–ط‚جڈم‚ةٹ|‚©‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپA‚ا‚؟‚ç‚ھگو‚ة‚ ‚ء‚½‚ج‚©‚ھ•ھ‚©‚éپB

“|–ط‚ًگِ‚è‚ب‚ھ‚çپA‹}‚بژخ–ت‚ً“o‚ء‚½پBچ،‚ة‚àŒٹ‚ھŒ»‚ي‚ê‚»‚¤‚¾‚ء‚½پB

‚»‚µ‚ؤپc

8پF12پ@پi“o‚èژn‚ك‚©‚ç16•ھŒمپj

Œٹ‚حŒ»‚ي‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB

–ع“–‚ؤ‚جŒٹ‚حژ‹ٹE‚ج‚ا‚±‚ة‚àŒ»‚ي‚ꂸپA‚»‚ج‘م‚ي‚è‚ةپAژ„‚حپg‹à‚جژRپh‚ة’H‚è’…‚¢‚½پB

‚»‚و‚»‚و‚ئ‚µ‚½گآ‘گ‚ھ’n–ت‚ً•¢‚¢پA“ھڈم‚حˆ»‹ر‚ج‘هˆ؛à£پB

ژ„‚ح’J‚ج‰e‚ب‚é—جˆو‚ً“ث”j‚µپA“ْ‚جچ·‚·چ‚“x‚ض“’B‚µ‚½‚ج‚¾‚ء‚½پB

‚±‚جژ“_‚إپAƒڈƒTƒr‘ٍƒgƒ“ƒlƒ‹–kŒû‚حپA‚à‚¤ٹ®‘S‚ةŒ©‰؛‚ë‚·‘¶چف‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

‚à‚ح‚âپA–عژw‚·Œٹ‚ً’ت‚è‰ك‚¬‚½‚±‚ئ‚حپA–¾”’‚¾‚ء‚½پB

‚±‚ê‚ـ‚إ15•ھ‚ظ‚ا‚©‚¯‚ؤ“o‚ء‚ؤ‚«‚½ƒ‹پ[ƒg‚إ‚حپAŒٹ‚ض’H‚è’…‚¯‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤

Œ»ژہ‚ھڈd‚©‚ء‚½پB

Œ»ژہ‚جڈd‚³‚ة‘إ‚؟‚ذ‚µ‚ھ‚ꂽ‚©پAژ„‚ح‚±‚±‚إڈپX•s‰آ‰ً‚بچs“®‚ًژو‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

•پ’ت‚ب‚çپA‘¦چہ‚ةپu“o‚ء‚ؤ—ˆ‰ك‚¬‚½پv‚ئ”»’f‚µپA—ˆ‚½“¹‚ًˆّ‚«•ش‚µ‚½‚¾‚낤‚ھپA

‚ا‚¤‚¢‚¤‚ي‚¯‚©پA‚³‚ç‚ةڈم‚ً–عژw‚»‚¤‚ئ‚µ‚ؤپA“o‚肤‚éڈêڈٹ‚ً’T‚µ•à‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB

ژ©•ھ‚ج‚±‚ئ‚ب‚ھ‚çپA‚ب‚؛‚±‚¤‚¢‚¤چs“®‚ًژو‚ء‚½‚ج‚©پA6”N‘O‚جژ©•ھ‚ھگà–¾‚إ‚«‚ب‚¢پB

‚½‚¾پAژB‰e‚µ‚½ژتگ^‚ب‚ا‚©‚çگ„’è‚·‚é‚ةپA–ع‚ج‘O‚ج•—Œi‚ة–£—¹‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚ئژv‚¤پB

ڈo”‚©‚炸‚ء‚ئ“ْ‰e‚ً•à‚¢‚ؤ‚¢‚½ژ„‚ھپA“ث‘RŒُ‚ج’†‚إژ„‚ً•ï‚ٌ‚¾چg—t‚ةگS‚ً’D‚ي‚ꂽپB

‚à‚ء‚ئŒ¾‚¦‚خپAŒٹ‚ة‘خ‚·‚é—ژ’_‚ًˆش‚ك‚éپA‹ظ‹}”ً“ï“I‚بچs“®‚إ‚à‚ ‚ء‚½‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB

‚±‚±‚ح‚¤‚ء‚·‚ç‹L‰¯‚ھ‚ ‚éپB‚±‚جٹâ‚جŒ„ٹش‚ًڈمژè‚ژg‚ء‚ؤپAڈم‚ً–عژw‚µ‚½ڈê–ت‚¾پB

“–‘R‚ج‚و‚¤‚ةپA‚à‚¤ژüˆح‚ةˆêگط‚جگlچH•¨‚ح‚ب‚پAƒچپ[ƒv‚à‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©ڈء‚¦‚ؤ‚¢‚½پB

•پ’i‚جژ„‚©‚炵‚½‚çپA‚½‚©‚ھچg—t‚ب‚ٌ‚ؤ‚¢‚¤’؟‚µ‚‚à‚ب‚¢‚à‚ج‚ج‚½‚ك‚ةپA

ƒٹƒXƒN‚ً•‰‚ء‚ؤ‚ـ‚إپAŒ¯‚µ‚¢ٹâڈê‚جژخ–ت‚ً•à‚«‰ٌ‚ء‚½‚ئ‚حپA‚ب‚©‚ب‚©چl‚¦‚ة‚‚¢‚ھپA

‹رڈH‚ة–£‚¹‚ç‚ꂽ‚ئ‚µ‚©ژv‚¦‚ب‚¢چs“®‚ًپA‚ب‚ٌ‚ئ30•ھ‚àچs‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

8پF25پ@پi“o‚èژn‚ك‚©‚ç29•ھŒمپj

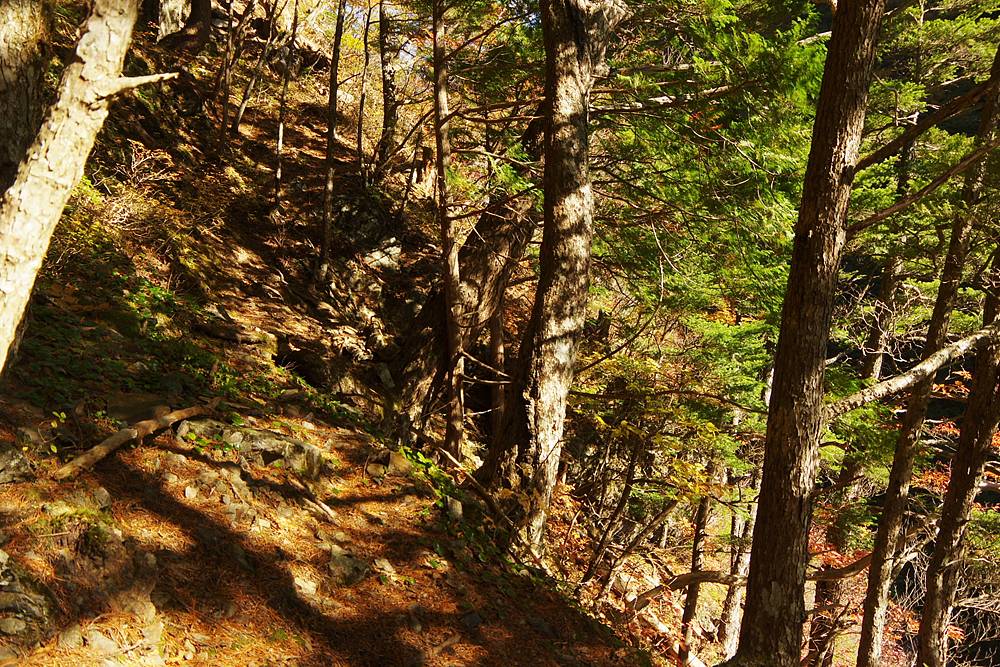

‚±‚جژتگ^‚حپAٹâڈê‚ً‚³‚ç‚ةڈم‚ء‚ؤژB‰e‚µ‚½‰Eژè‚ج‘هٹâ•اپB

‚¨‚»‚ç‚پA–k‘ٍ‚ة‚¨‚¯‚éچإˆ«ڈê‚جٹR‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¤پB

ƒ`ƒFƒ“ƒWŒم‚ج‰و‘œ‚حپA“¯’n“_‚©‚猩‚½’J‚ج–k‘ٍڈم—¬‚جŒ©’ت‚µ‚إپA

Œ¹“ھ‚ةمق‚¦‚é“çٹ¥ژRپiژO‹½ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚جŒج’nپj‚ھ”ü‚µ‚©‚ء‚½پB

‚µ‚©‚µپA‚±‚ج“ْ‚جژ„‚ھژB‰e‚·‚é—\’è‚ج‘S‚‚ب‚©‚ء‚½•—Œi‚إ‚ ‚éپB

ƒiƒپ‘ê‚ج‚و‚¤‚بڈêڈٹ‚ھ‚ ‚ء‚½پB

ژ„‚ح‚¸‚ء‚ئڈم‚葱‚¯‚ؤ‚¢‚½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚پAƒgƒ‰ƒoپ[ƒX‚à‘½‚©‚ء‚½‚µپA

‚³‚ç‚ةچک‚ً‰؛‚낵‚ؤ‹x‚ٌ‚إ‚¢‚½ژٹش‚ھ’·‚©‚ء‚½پB‚½‚¾پAˆê”شچ‚‚“o‚ء‚½‚ئ‚«‚ج

ƒ‹پ[ƒg‚جچإŒم‚ج•”•ھ‚ح‹L‰¯‚ة‚ ‚éپB‚±‚±‚©‚çچ¶‘¤‚ةŒ©‚¦‚éپA

‹°‚낵‚‘N‚â‚©‚ب•”•ھ‚ً–عژw‚µ‚ؤ“o‚ء‚½‚ج‚¾پB

8پF40پ@پi“o‚èژn‚ك‚©‚ç44•ھŒمپj

‚»‚µ‚ؤپA‚±‚جژتگ^‚جڈêڈٹ‚ة’…‚¢‚ؤپA‚»‚ê‚إ‚و‚¤‚â‚—ˆ‚½“¹‚ً‰؛‚邱‚ئ‚ًŒˆگS‚µ‚½پB

‚±‚±‚à–k‘ٍ‚جŒ¯‚µ‚¢‹¬•ا‚ج’†• ‚إ‚µ‚©‚ب‚¢‚ح‚¸‚¾‚ھپA•sژv‹c‚ئ‰¸‚â‚©‚إپA

‚ب‚ٌ‚ئ‚àگS‚جˆہ‚ـ‚éڈêڈٹ‚¾‚ء‚½‹L‰¯‚ھ‚ ‚éپBˆê‹x‚ف‚µ‚ؤ8پF50چ ‚ة‰؛چ~‚ًٹJژn‚µ‚½پB

‚ب‚¨پA‚à‚¤ˆê“xچs‚¯‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚àپAڈêڈٹ‚ھ•ھ‚©‚炸’H‚è’…‚¯‚ب‚¢‚ئژv‚¤پB

‹vپX‚ة’nگ}پB‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚àپAگ³ٹm‚بŒ»چف’n‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپAGPSڈم‚جڈk‚ê–ث‚ج‚و‚¤‚ب‹Oگص‚©‚çپA

‚¨‚»‚ç‚‚±‚ج•س‚è‚ـ‚إ“o‚ء‚½‚ج‚¾‚낤‚ئ‚¢‚¤گ„‘ھ‚ھڈo—ˆ‚½پB’J’ê‚©‚ç‚ج”نچ‚60پ`110‚چ‚ج”حˆح“à‚¾پB

‚»‚µ‚ؤ‚±‚ê‚حپA‰؛‚èژn‚ك‚½Œم‚ةژB‰e‚µ‚½پAƒڈƒTƒr‘ٍƒgƒ“ƒlƒ‹–kŒûپB

ٹ®‘S‚ةŒ©‰؛‚ë‚·ٹ´‚¶‚جŒ©‚¦•û‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‚±‚ê‚©‚ç‹A‚é‚ج‚ح–{“–‚ة‘ه•د‚»‚¤پB

‚»‚µ‚ؤ‰ü‚ك‚ؤپA‚¢‚©‚ةƒgƒ“ƒlƒ‹‚ھŒا—§–³‰‡‚جڈٹ‚ةٹJŒû‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚ھپA‚و‚•ھ‚©‚é‚ئژv‚¤پB

ƒgƒ“ƒlƒ‹‚جگو‚ةپA‚¢‚ء‚½‚¢‰½‚ھچى‚ç‚ê‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©پB

‚»‚ج‰ً–¾‚حپAŒ»’n’²چ¸‚إ‚à‚¢‚ë‚¢‚ë‚بƒqƒ“ƒg‚ً“¾‚ؤ‚¢‚ؤپA‚ ‚é’ِ“x‚ح‚ء‚«‚茾‚¦‚éڈَ‹µ‚ة‚ ‚é‚ھپA

•¶ڈح‚ئ‚µ‚ؤ‚ـ‚ئ‚ك‚é‚ج‚حپA‹A‘îŒم‚جٹ÷ڈم’²چ¸‚ةˆد‚ث‚½‚¢پB

‚³‚ ‰؛ژRپB

‚à‚¤ˆê“x‚¾‚¯پAƒ`ƒƒƒ“ƒX‰؛‚³‚¢پI

8پF50پ@پi“o‚èژn‚ك‚©‚ç54•ھŒمپj

‚±‚±‚ھ‚ا‚±‚©پA•ھ‚©‚邾‚낤‚©پH

ژخ–ت‚ة‰،‚½‚ي‚é‹گ‘ه‚ب“|–ط‚ة‰ˆ‚ء‚ؤƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ھ‚ ‚éپA—ˆ‚é‚ئ‚«‚ح“o‚ء‚½پyڈê–تپz ‚¾پB

‚¾پB

‚»‚±‚ًچ،“x‚ح‰؛‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‰کH‚ح‚ـ‚¾“ْ‰e‚¾‚ء‚½‚ھپAچ،‚ح–¾‚é‚پAˆَڈغ‚àˆل‚ء‚ؤŒ©‚¦‚éپB

‚±‚ê‚ـ‚إ‚جچs’ِ‚ًگU‚è•ش‚ء‚ؤ‚ف‚é‚ئپAپgŒٹپh“’B‚ض‚جٹْ‘ز“x‚ھˆê”شچ‚‚ـ‚ء‚½‚ج‚ھپA‚±‚±‚¾‚ء‚½پB

‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAژ„‚جٹ¨‚ھ“ف‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خپA‚â‚ح‚肱‚±‚ھˆê”شŒٹ‚©‚ç‹ك‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB

‚»‚¤چl‚¦‚ؤپA‚±‚ج“|–ط‚ج‰؛’[‚ـ‚إ‰؛‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚إ‚à‚¤ˆê“x‘«‚ًژ~‚ك‚½پB

‚»‚µ‚ؤپAچؤ‚رƒfƒWƒJƒپ‚جڈ¬‚³‚ب‰tڈ»‰و–ت‚ً‹أژ‹‚µ‚½پB

–ع“I‚حپA‘خٹفژB‰eژتگ^‚©‚ç‚ج“O’ꂵ‚½Œ»چف’n‚جٹ„‚èڈo‚µ‚¾پB

پI

Œ»چف’n‚ھ‚¨‚»‚ç‚•ھ‚©‚ء‚½‚¼پI

Œ»چف’n‚حپgŒٹپh‚ج’¼ڈم10‚چ•t‹كپI

‚·‚ب‚ي‚؟

‚±‚ج‰؛‚ةŒٹ‚ھ‚ ‚éپHپI

‰کH‚إ‚ح‹C•t‚©‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA‘¾‚¢Œح‚ê–ط‚جٹ²‚ةژK‚ر‚½ƒڈƒCƒ„پ[ƒPپ[ƒuƒ‹‚ھ—چ‚ف‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚½پB

ƒڈƒCƒ„پ[‚جچs‚«گو‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپA‚ـ‚½‚µ‚ؤ‚àگlچH•¨‚ھ”Œ©‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤ژ–ژہپB

‚»‚µ‚ؤپA‹F‚é‚و‚¤‚ب‹Cژ‚؟‚إŒ©‰؛‚ë‚·ٹل‰؛‚ة‚حپA‚ـ‚¾–é‚ھ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚بچ•‚¢’J’êپB

گ¶‚ئژ€‚ً‰و‘R‚ئ‚·‚é‚و‚¤‚بƒcپ[ƒgپ[ƒ“‚جگ¢ٹE‚ةپA•|‹C‚ھ‚و‚¬‚éپI

‚µ‚©‚µپA‚»‚جپgگ¶پh‚ج‘¤‚ج‰ڈ‚ةپA‚ب‚؛‚©‘ه‚«‚بگط‚èٹ”‚ھ‚ ‚é‚ج‚ًŒ©‚آ‚¯‚½پB

‚ ‚ٌ‚بڈêڈٹ‚إ–ط‚ً”°‚é—ر‹ئ‚ھ‚ ‚邾‚낤‚©پH

پcپcŒٹ‚ض’ت‚¶‚铹‚ھپA‚ ‚»‚±‚ة‚ ‚é‚ج‚©‚àپcپcپH

Œ»چف’n‚©‚çگ^‰؛‚ضچ~‚è‚邱‚ئ‚حپAژ„‚ة‚ئ‚ء‚ؤŒ»ژہ“I‚إ‚ح‚ب‚¢پB

‚¾‚ھپA‚»‚ê‚ح‚±‚جŒٹ‚ً•K—v‚ئ‚µ‚½‰½ژز‚©‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚à“¯‚¶‚¾‚ء‚½‚ح‚¸پB

‚â‚ح‚èپA‚à‚¤ڈ‚µ‚حپu•à‚¯‚éپvƒ‹پ[ƒg‚ھپA‚ا‚±‚©‚ة‚ب‚¯‚ê‚خ‚¨‚©‚µ‚¢پB

ڈ‚ب‚‚ئ‚àپA–ط‚ً”°‚ء‚ؤگط‚èٹ”‚ًژc‚µ‚½‰½ژز‚©‚حپAٹO‚©‚ç’H‚è’…‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸‚ب‚ج‚¾پB

Œ»چف’n‚ھ“o‚è‚·‚¬‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ‚ح‚ء‚«‚è•ھ‚©‚ء‚½‚ج‚إپA

‚à‚¤ڈ‚µ—ˆ‚½“¹‚ً‰؛چ~‚µ‚ؤ–ك‚è‚آ‚آپAگط‚èٹ”•ûŒü‚ض‚جƒ‹پ[ƒg‚ً’T‚·‚ج‚¾پI

8پF56پ@پi“o‚èژn‚ك‚©‚ç60•ھŒمپj

ڈ‚ب‚‚ئ‚à“®‰و‚ج’†‚جژ„پ\پ\Œ»’n‚جژ„پ\پ\‚حپA

‚±‚±‚ة•ھٹٍ‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھپA‚±‚ج“®‰و‚©‚ç‚ح‰M‚¢’m‚ê‚éپB

چإŒم‚ج“ڑ‚¦چ‡‚ي‚¹‚ً‚µ‚و‚¤پB

پg“ن‚جŒٹپh‚ض‚جƒ‰ƒXƒgپEƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW

2014/10/28پ@8پF56پ@پi“o‚èژn‚ك‚©‚ç60•ھŒمپj

گH‚ç‚¢‚آ‚¢‚½پB

ˆê’U‚حچg—tژë‚è‚ب‚ا‚ئ‚¢‚¤پAŒٹ‚ض‚ج“’B‚ً’ْ‚ك‚½ژز‚ھژو‚é‚و‚¤‚بچs“®‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‹t‚ة‚»‚ê‚ھ—âگأ‚³‚ًژو‚è–ك‚³‚¹‚éˆس–،‚إ—ا‚©‚ء‚½‚ج‚©پAƒfƒWƒJƒپ‚ًچإ‘هŒہٹˆ—p‚µ‚½•û–@‚إپuŒ»چف’nپv‚ً“ء’è‚·‚邱‚ئ‚ةگ¬Œ÷‚µ‚½‚ج‚ھƒtƒ@ƒCƒ“ƒvƒŒƒC‚ج‹}“WٹJپIپ@چ،“x‚±‚»پAŒٹ‚ض’ت‚¶‚郋پ[ƒg‚ً”Œ©‚µ‚½‚ئژv‚¤پB

‚½‚¾‚µپA چإŒم‚جچإŒم‚ـ‚إ‹C‚ح”²‚¯‚ب‚¢پB

‘خٹف‚©‚猩‚½Œٹ‚جژüˆح‚حپA‚ئ‚ؤ‚àŒ¯‚µ‚¢پB

‚ح‚ء‚«‚茾‚ء‚ؤپA“¹‚ب‚ٌ‚ؤ‚à‚ج‚ح‘S‚Œ©‚¦‚ب‚¢پB

‚µ‚©‚µ‚»‚ê‚إ‚àپAژüˆح‚ة‚¢‚‚آ‚à‚جگط‚èٹ”‚ھŒ©‚¦‚é‚ج‚حپA’N‚©‚ھ‚±‚جٹR‚ة‚ض‚خ‚è•t‚¢‚ؤ”°چج‚µ‚½‚ة‘¼‚ب‚ç‚ب‚¢‚ح‚¸پB

‚±‚±‚ة“¥”jڈo—ˆ‚é—]’n‚ھ‚ ‚é‚ئپcپcپcپcگM‚¶‚½‚¢پI

•ھٹٍ’n“_پcپc‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚¢‚ج‚©‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپA‚±‚ê‚ـ‚إˆê‰•œ‚µ‚½ƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‰ˆ‚¢‚جƒRپ[ƒXپiƒsƒ“ƒN‚جگüپj‚ً‚±‚±‚إٹO‚ê‚ؤپA‰E‰œ‚ض‰؛‚ء‚ؤچs‚¯‚خپi‰©گF‚جگüپjپA‚¨‚¨‚و‚»30‚چˆب“à‚ج‹——£‚إپAŒٹ‚ة“’B‚µ‚¤‚é‚ئ”»’f‚µ‚½پB

‚ب‚¨‚±‚±‚ج–عˆَ‚ة‚ب‚è‚»‚¤‚ب‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA‘O‚ةڈذ‰î‚µ‚½پy—p’nچYپz ‚ھ10‚چ‚ئ—£‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚éپB

‚ھ10‚چ‚ئ—£‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚éپB

‚ـ‚½پA‘O‰ٌچXگV•ھ‚جچإŒم‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¢‚½“®‰و‚إ‚حپAپuŒٹ‚ض‚جƒ‹پ[ƒg‚ة‚àƒgƒ‰ƒچپ[ƒv‚ھ‚ ‚éپv‚ئ”Œ¾‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپAژB‰e‚µ‚½ژتگ^‚ة‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚حژت‚ء‚ؤ‚¨‚炸پA‚±‚ê‚حٹm‚©Œ©ٹشˆل‚¢پiٹè–]‚©‚ç—ˆ‚½‚à‚ج‚©پcپj‚©ٹ¨ˆل‚¢‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¤پB

8پF57پ@پi“o‚èژn‚ك‚©‚ç61•ھŒمپj

‘OگiچؤٹJپI

Œ©—§‚ؤ‚ةڈ]‚ء‚ؤپAژ÷—ر‘ر‚ً‰E‰؛‚ض‰؛‚ء‚ؤچs‚پB

1ژٹش‘O‚ح”–ˆأ‚¢گX‚¾‚ء‚½‚ھپAچ،‚ح’n•\‚ـ‚إژWپX‚ئ“ْ‚ھ“ح‚¢‚ؤ‚¢‚éپB

•پ’i‚¾‚ء‚½‚çٹً‚µ‚¢‘¾—zپB

‚إ‚àپAچ،‚ح‹°‚낵‚¢‘¾—z‚¾پB

“ْ‚ھڈئ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپA‚»‚ꂾ‚¯‘ه’n‚ھ—‡‘ج‚ة‹ك‚¢‚±‚ئ‚ًˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپAŒ¯‚µ‚³‚ً’[“I‚ة•¨Œê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚©‚çپB

چإڈ‰‚ج15m‚ظ‚ا‚حگj—tژ÷—ر‘ر‚ج’†‚إ‚ ‚èپA–â‘è‚ب‚©‚ء‚½پB

ڈ¬‚³‚ب“|–ط‚ً‰½–{‚©Œ×‚¢‚¾‚ھپA‚»‚جˆê•”‚ح–¾‚ç‚©‚ة”°‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ ‚èپAژüˆح‚ة‚½‚‚³‚ٌ‚ ‚éگط‚èٹ”‚ج•ذٹ„‚ê‚炵‚©‚ء‚½پB

‚»‚¤‚µ‚ؤپA‚آ‚¢‚ةچs‚ژè‚ةچ‚‚¢ژ÷–ط‚ھ‘S‚‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ج‚ھپAژں‚جƒVپ[ƒ“پB

•|‚¢پB

•K‚¸چإŒم‚ح‚±‚¤‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚ً•à‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚¾‚낤‚ئ—\ٹْ‚µ‚ؤ‚ح‚¢‚½‚ھپA

گط‚èٹ”‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚¾‚¯‚إپA“¹‚ئŒؤ‚ׂ邩‚à•ھ‚©‚ç‚ب‚¢ژخ–ت‚ةپA–½‚ً—a‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚حپA‹°‚낵‚©‚ء‚½پB

•¨—“I‚ة‚ح•à‚¯‚»‚¤‚¾‚ھپAگS‚ج—₦‚ةگK”ِ‚ًٹھ‚‚ب‚çپA‚±‚±‚ھچإŒم‚ج•ھٹٍ‚ئ‚ب‚낤پB

‚±‚±‚ً‰z‚¦‚é‚ب‚çپAŒٹ‚ًŒ©‚é‚ـ‚إ–ك‚é‚ـ‚¢پB

“ْ‚ب‚½‚ة‹ڈ‚邱‚ئ‚ھپA‚±‚ٌ‚ب‚ةگS‚ً‚´‚ي‚آ‚©‚¹‚é‚ج‚حپA’؟‚µ‚¢پB

‚¢‚ء‚»‘«Œ³‚¾‚¯‚µ‚©Œ©‚¦‚ب‚©‚ء‚½‚çپA‚±‚ٌ‚ب‚ة‹°‚낵‚‚حٹ´‚¶‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚ةپB

‘S‘ج“I‚ة“o‚è‚إ‚ح‚ب‚پA‰؛‚è‹C–،‚ةƒgƒ‰ƒoپ[ƒX‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚é‚ج‚àپA‹Cژ‚؟ˆ«‚©‚ء‚½پB

ژخ–ت‚حٹ£‚«‚«‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‘«Œ³‚جڈ¬گخ‚ھˆê•à‚²‚ئ‚ةƒJƒ‰ƒJƒ‰‚ئˆإ‚ض—ژ‚؟‚ؤ‚¢‚ء‚½پB

–œ‚ھˆêƒXƒٹƒbƒv‚µ‚½‚çپA‚½‚ش‚ٌ1•bٹش‚‚ç‚¢‚µ‚©پAگ¶ٹز‚ج‚½‚ك‚ج—P—\‚ح‚ب‚¢‚¾‚낤پB

‚ض‚ء‚ز‚èچک‚ًچى‚ء‚ؤپA‚ئ‚ة‚©‚‰½‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àژخ–ت‚ة’£‚è•t‚«‘±‚¯‚éڈ€”ُ‚ً‘س‚炸پAڈ‚µ‚¸‚آگi‚ٌ‚¾پB

9پF00پF58پ@پiچإŒم‚ج•ھٹٍ‚©‚ç4•ھŒمپjپ@

Œ©ٹo‚¦‚ج‚ ‚é‹€‚؟–ط‚ھŒ»‚ي‚ꂽپB

‘خٹف‚ج‰“–]‚إپAŒٹ‚ج‘O‚ة‚P–{‚¾‚¯—§‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‚ئ‚ؤ‚à–ع—§‚ء‚ؤ‚¢‚½پAچB–ط‚ئ‚ف‚ç‚ê‚éˆê–{–طپB

‚»‚ê‚ھپA‘«Œ³‚ةŒ»‚ي‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپcپc‚آ‚ـ‚è

‚»‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾پB

‚¾‚ھ‚ ‚ئˆê•àپB

ˆê•à‚ھ‰“‚¢پB

ژ„‚ھ“’B‚µ‚½ڈêڈٹ‚حپAŒ¾‚¤‚ب‚ê‚خچBŒû‚ج—ƒ•اڈم•”پB

‚ا‚¤‚·‚邱‚ئ‚à‚إ‚«‚¸پAŒٹ‚ًڈم‚©‚猩‰؛‚ë‚·ˆت’u‚ھپAژ„‚ج—·‚جڈI“_‚¾‚ء‚½پB

پi‹–‚³‚ٌ‚¼پj

‚ب‚ç‚خ‰؛‚é‚ـ‚إ‚ج‚±‚ئپB

پg‹€‚؟–طپh‚ة“’BپB

‚·‚ب‚ي‚؟پA

9پF01پF35پ@پiچإŒم‚ج•ھٹٍ‚©‚ç5•ھŒمپjپ@پsŒ»چف’nپt

پg“ن‚جŒٹپh‚ة“’Bگ¬Œ÷پB

| “–ƒTƒCƒg‚حپAٹF—l‚©‚ç‚جڈî•ٌ’ٌ‹ںپAژ‘—؟’ٌ‹ں‚ً‚¨‘ز‚؟‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پBپ@پ¨ڈî•ٌپEژ‘—؟’ٌ‹ں‘‹Œû | |

|

‚±‚جƒŒƒ|پ[ƒg‚جچإڈI‰ٌ‚ب‚¢‚µچإگV‚ج‰ٌ‚جپu‚±‚جˆت’uپv‚ةپAƒŒƒ|پ[ƒg‚ض‚ج‚²ٹ´‘z‚ب‚اژ©—R‚ةƒRƒپƒ“ƒg‚ً“ü—ح‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚é—“‚ئپA‚¢‚½‚¾‚¢‚½ƒRƒپƒ“ƒg‚جڈذ‰îƒyپ[ƒW‚ً—pˆس‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‚ ‚ب‚½‚ج•]‰؟پAٹ´‘zپA‘جŒ±’k‚ب‚اپA‚؛‚ذ‚¨ٹٌ‚¹‚‚¾‚³‚¢پB پyƒgƒbƒvƒyپ[ƒW‚ة–ك‚éپz |

|