そのとき私に悪寒が走った!

2021/5/15 6:11〜6:22 (休憩) 《現在地》

スタートから約1.4kmの地点に待ち受けていた、切り通しとしては不合理なほど深く掘られた大掘割。

いかにも地盤の悪そうなガレガレの広い斜面の底に、低い石垣で両側を護られた狭い路盤が通じていた。

本林鉄の遺構として、これまでで最大の発見であると同時に、

爽やかな谷風が吹き抜ける切り通しは単純に居心地が良く、

薄暗い時分の歩き出しからほぼ1時間半近く行動を続けた疲れもあって、

ここで本日最初の長めの休憩を取った。休憩して朝飯代わりのコンビニパンをかじった。

休憩しつつ周囲を観察。

大掘割の出口からは、僅かに白砂川の上流方向を見通すことが出来たが、

少し前に見た時と比べて、水面との落差が大幅に減っているように感じた。

地形図には、今通り過ぎてきた下流に大きな2段の堰堤(砂防ダムか)を描いており、

その高さの分だけ河床が路盤の高さへ近づいたのである。

また、そのせいで上流の谷底は広大な砂利の河原と化していた。

約10分の休憩を終えて出発する際に、大堀割の出口を振り返って撮影した。

こちら側から見ても、とても魅力的な絵になる大掘割だ。

砂防ダムの存在と相俟って、未踏の奥地への門戸の印象を与える。

6:26

おおっ! 今度は美麗な曲線を描く石垣が!

歩行を再開し僅か100mほどで、路盤の山側に美しいアールを描く石垣が現れた。

これまで橋台で見た石垣とは異なる形の石材を用いており、積み方も違う。

米粒型の丸石が谷積に積まれていて、ジグザグの目地がリズミカルで面白い。/p>

6:31 《現在地》

さらに、いままでで一番大きな橋の跡!

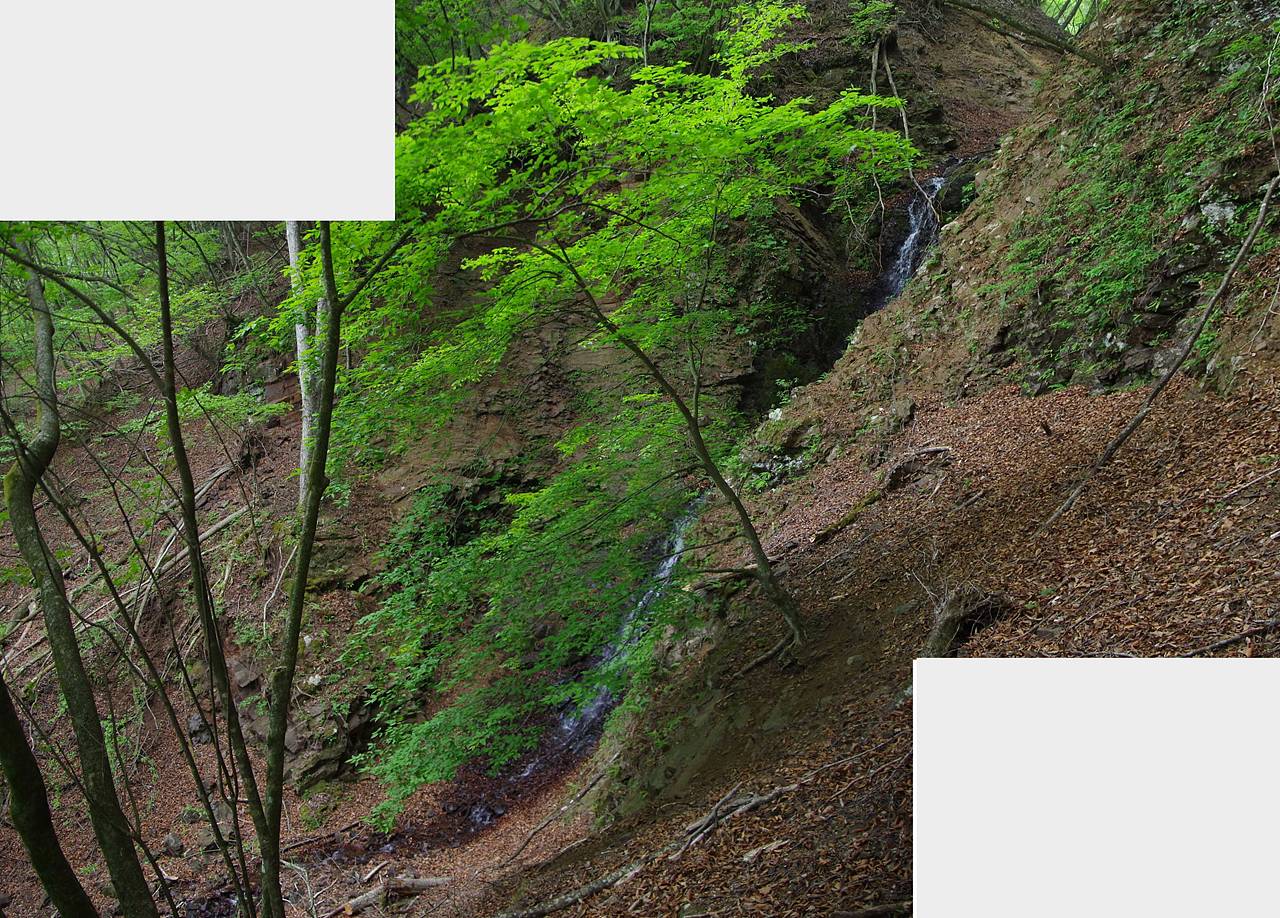

土斜面に深く切れ込んだ谷を渡る橋だが、これまで4箇所の橋跡の中で最も規模が大きかった。

規模の大きさを裏付けるように、(チェンジ後の画像)対岸の橋台には方杖桁や上路木造トラス桁を設置するための構造があった。

残念ながら、そのどちらであったかを判断できる材料はないが、もし後者だったら大変貴重で、もしも現存していたら旧落合橋に次ぐ発見となっただろう。

橋台もこれまでの橋と同様の構造だが、目地を埋めるモルタルの量が多いのか、目地の部分が白く目立っている。巨大な桁を支えるために、それだけ強度が必要だったということだろう。

橋の向こうの路盤にも、法面を支える長い石垣の列が見えた。

ここに来て、大掛りな石造の遺構が矢継ぎ早に続出している。

これはいよいよ、探索の成果という面で“お宝林鉄”である匂いがしてきた!

距離のうえではまだ中盤にも入っていないが、この先も複雑な地形が予想されており、それらをどう克服していくのか、全く情報がないだけに、楽しみで仕方がない。

6:35

見えていた石垣の前までやって来た。

眼下に見える広い河原が、これらの石垣の材料の手頃な供給源であろう。

順調だ。

6:36 《現在地》

ぎりぎりセーフ!

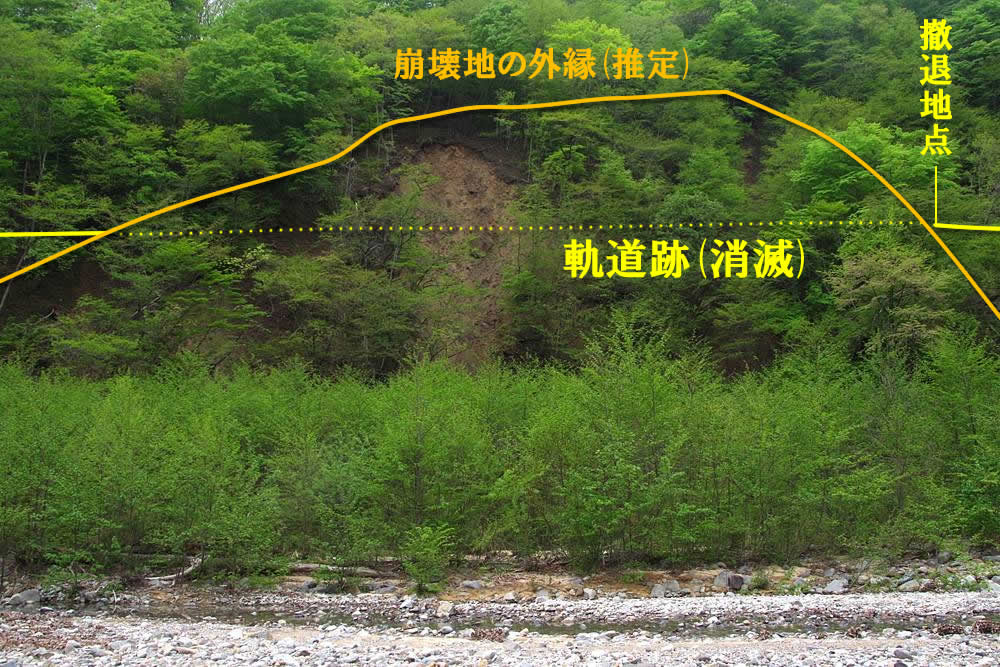

路盤の直下に川が迫り、その影響で、大規模な斜面崩壊が起きていた。

崩壊は路盤のほんの2mくらい下まで迫っており、そのうえ拡大の兆候を示している。

保修される可能性はないので、遠からず路盤を切断してしまうことだろう……が、

今日はまだ通れた!

が!

直後、前方に危険を感知!!!

ぎゃーーー!涙

抉れっちまってる!山が!

崩れたのは最近ではないらしく、樹木が育っているので分かりにくいが、

尋常ではない斜度の崩壊斜面だ。ちょっと通過出来るイメージが持てない!

少し引いて斜面の全体を見てみると、

ここは巨大な地滑り地形らしいと分かる。

山の形が凹んでいて、前後の斜面と不連続になっていた。

その不連続の部分が特に険しく切れ落ちていて、ほぼ崖になっている。

そのため、ここを横断していた軌道跡は、全く行方不明になっている。

そして、凹んだような地形の範囲は驚くほど広く、おそらく奥行き100mはある。

そのうえ、高巻きも容易ではないほど上方にまで影響が及んでいそうな気配だった。

この巨大な崩壊地は、地形図にも表現されていた。

この先、川沿いに描かれた崖の記号が深く岸を削っており、

上部の等高線も密で、典型的な通過困難を予感させる地図風景だ。

ここは、横断の困難な致命的崩壊地かもしれない。

軌道跡が切断されている先細りの末端附近からは、先があまり見通せないので、

次の行動を選択するためには、見えない部分を想像して補う必要があった。

なまじ崩壊から時間が経って緑化が進んでいることも、地形を見通し辛い原因だった。

だが、この見えない部分を補ってくれる地図風景は、極めて悪い状況を示唆していた。

そのため、ここを正面から横断することは困難であり、仮に成功しても大変な時間を要するか、

あるいは最悪、大変苦労したうえで結局は越えられず引き返す羽目になるということもあり得た。

6:40

ここは迂回を決断する!

直前に通過した崩壊地(これも巨大地滑りの連鎖かも知れない)を利用して、

河床へ下りて迂回することを決断した。高巻きよりは克服すべき高低差が少ないはずだ。

だが、改めて見下ろしてみると、この崩壊地も気楽に下りられるようなものではなかった。

下が河原でとても広いので、高さが縮小して見えるかも知れないが、実に30mはある。

仮にマンションやビルの階数に換算すれば、7階〜9階の高さから降りようとしている。

崩壊に巻き込まれて下の方に倒れている木々は、いずれも生長した高い木だ。

それと比較すれば、この斜面の高さや広さが感じられると思う。

出来るだけ傾斜が緩そうな部分を慎重に見定めながら、慎重に下降した。

下ろうとしている斜面の全体が不安定な崩壊地であるから、大きな岩でも踏めば容易く動く。

高さにして7割ほど下ったところで撮影したのがチェンジ後の画像だ。

この崩壊地を下降ルートに選んだことが正解だったと分かる眺めである。

というのも、崩れていない部分の川岸は高く切り立った岩壁になっていて、

とても下ることは出来なかった。経験上、そんな予感があったから、

敢えて見通しのある崩壊地を下降ルートに選んだのだ。ガレ場は時に通路として有用だ。

6:45 《現在地》

下降成功!

約5分を費やして、難所迂回の第一フェーズである下降を終えた。

次は、崩壊地の先まで河原を前進する第二フェーズであるが、これは楽そうだ。

下流にある砂防ダムのおかげで広い砂利河原になっており、好きなだけ歩けそう。

6:48

この写真は、崩壊地の全貌を確認するために、

敢えて遠回りして岸から離れた河芯の辺りから左岸を見たのだが、

この通り、巨大な地滑り地形の中央付近には、より険しい核心的な崩壊斜面があり、

間違いなく正面突破は出来なかったと思う。早々に迂回と決めた判断は正しかった。

私が引き返した位置からも、この茶色の気配は微かに見えたが、

色だけでどういう地形かまでは見えなかった。でも嫌な予感がした。

嫌な予感を信じて行動したのが正解だった。

6:55 《現在地》

河床へ下りたって10分後、淡々と200m近くも上流へ進んだ。

川の水の大半は伏流しているのか見た目が少なく流れも乏しい。

そしてとても澄んでいて、不気味なほど青みがかっていた。

この場所はとても解放的だが、360度どこにも人工物は見えない。孤独を感じる。

もしこのまま河床を歩けば、当分は楽に上流へ近づけると思うが、

私の目的は“軌道歩き”であるから、そろそろ軌道跡へ復帰する“第三フェーズ”へ移るとしよう。

ちょうどあの辺り(チェンジ後の画像)の斜面が少しだけ緩やかそうなので、そこを上ろうと思う。

キチーー!

出来るだけ緩やかそうな場所を選んだつもりだが、それでもこの傾斜だ。

根本的に急傾斜で、しかも足掛かりや手掛かりになる凹凸が少ない見通しの良すぎる斜面。

軌道跡があるだろう高さは、河床から約30m上方だ。それだけ登るのは、なかなか大変だった。

7:00 《現在地》

20分ぶりに、軌道跡へ復帰!

写真は、崩壊地を上流側から振り返って撮影した。

今迂回した大きな崩壊がいつ起きたのかは分からないが、仮に軌道の現役当時だとしたら、

命運を一撃で断ちかねない規模だった。これを復旧させるのは、相当大変だと思う。

しばらく順調であっただけに、初めて路盤から振り落とされて河床への

長い迂回を余儀なくされた急展開に驚いたが、こうして無事に突破出来たので――

さらなる成果を求めて、

前進継続!

地図にない地名、“葦谷地”附近

2021/5/15 7:03

出発からおおよそ2時間10分が経過した現時点で、軌道跡を2.4kmほど踏破した。

もっとも、直前に約200m連続する大きな欠壊地があり、そこは谷底へ迂回している。他にも難所の高巻きなどで余分に歩いた距離が少しある。

しかしともかく、まずまずのペースで最初の2時間を着実に前進することが出来た。

そうして辿り着いた現在地は、最新の地理院地図(→)はおろか、歴代の全ての地形図に、地名も、人家も、なんら人工の物は描かれていない”透明な場所”だ。

だが、おそらくこの場所こそが、探索前の事前調査で名前が出た「葦谷地(あしやち)」だと思われる。

復習になるが、昭和28(1953)年の『群馬県地下資源調査報告書 第3号』に、「葦谷地とは、花敷温泉の北東部に当り、白砂川に沿ってトンネルをくぐって3Kmほど登った左岸(南岸)の地名である。ここには営林署の軌道が通じていて、歩行及び物資の運搬には至極便利となっている

」と出ている。引沼の起点から3km地点とあるが、私は起点から歩いていないので、3kmより手前で辿り着けるはずだ。

この場所では褐鉄鉱の鉱床を示す露頭が発見されていたらしく、「鉱床の位置は白砂川の河岸段丘と山地との変換点の境界、小さな谷の底の部分にあり、その名の示すように、よしや湿地植物類の繁茂した小流の上にある

」とある。地形図を見る限り、引沼から3km付近で白砂川の河岸段丘という条件に該当しそうな場所は、この辺りだけだ。そして同書は最後に、「試掘の価値あり

」と結論づけていた。

さて、探索の風景に戻るが、前方は直前の大崩壊地より一転して、河岸段丘の存在を窺わせる広い緩斜面が見えてきた。

ただ、その一方で、水平であるべき軌道跡のラインが、見えなくなった。

チェンジ後の画像の点線の位置にあるべき軌道跡は、なぜか全く見えない。

緩やかな斜面だが、ここも地滑りの跡なのかも知れない。

軌道跡を見失ったが、それまでの高度を維持することを強く意識しながら、緩やかな斜面を歩いた。このとき、足元の斜面の下には、これまでは見なかった広い土地が河原まで緩やかに広がっていた。

ここが鉱石が発見された段丘面なのかは判断出来ないが、下草がほとんど生えていないせいで、山中にありながら驚くほど見通しが良い、不思議な場所だった。

また、軌道よりも高い位置にも人工的な雰囲気を感じさせる平坦地が点在していた。写真は軌道より10mほど高い土地である。

だが、決定的に人工地形と判断できるものはない。石垣や土管の一つでもあれば、そう判断できるのだが。

なお、前述の『地下資源調査報告書』を受けて、実際に葦谷地での試掘やそれ以上の開発が行われたかについても、記録がなく不明である。

葦谷地という地名が与えられていたことからも、全く人間が関与した歴史を持たない土地ではないと思われるが、少なくとも林鉄が積極的にこの地を利用した形跡は見られない。林業の拠点ならばほぼ必ず見かける一升瓶などの人間の痕が見当らないのである。林鉄は、ただここを通過していただけのように思える。

7:12 《現在地(全体図)》

一時見失った軌道跡は、50mほど進んだところで無事再開できた。

崩壊とは無縁そうな緩やかな地形の中で、なぜかこの間の軌道跡は緩斜面と同化していた。自然に崩れたのだろうか。辺りには大木が多く生えていて崩壊の気配もないのだが、不思議な喪失だった。

ともかくこれで葦谷地とは別れだ。

葦谷地は、この林鉄の起点と終点以外の通過地点で唯一、地名や起点からの距離が事前に確認できた土地であった。

ゆえに、ここを越えるとますます予期の及ばぬ領域へ入る。

距離のうえでも起点から3km(歩き出しから2.4km)を越え、記録にある全長の約9kmを三等分した場合の“中盤”に入ることになる。あるいは、自転車をデポしてある白砂川大橋を起点から約7km地点と推定しているので、そこを探索の目的地とするなら“中間”も近づいている。

7:20 《現在地》

豹変した、周囲の景色!

数分前の緩やかさが嘘のように、川岸の崖が険しくなった。

だが、軌道跡自体はむしろ鮮明になって、分かり易いといえる。

水面から20〜30mの高さに軌道跡はあり、両側が崖でだいぶ前から抜け出せる余地がない。否が応でも行く手に現れる障害物を乗り越えて進まねば、大幅な手戻りを余儀なくされる展開であり、緊張する。

7:21

久々となる、5本目の橋の跡が現れた。

これまでで一番小さな橋で可愛らしいが、すぐ脇が垂直に切り立っている崖で、逃げ出せない展開が続いているので、緊張感は途切れない。

まあそれでも、いざとなったら葦谷地まで戻って河原を歩くという迂回路が目に見えているだけ、一切の迂回が思いつかない状況よりはマシな心持ち。

7:23

おっと! きやがった!

この軌道の難所の定番となっている嫌らしい土の崩壊地。

踏み跡が全くないので、どこを踏んで超えるかを自分で決めなければいけないのもプレッシャーだ。

しかも、下までずっと土の斜面なら滑り落ちても助かりそうだが、ここみたいに本来の路肩よりも下は切り立った崖なのは、落ちたら助からない。

7:28

うーー! 長いな!!

シビアな崖道が200m以上も緩まず続いている。写真は振り返って撮影した。

谷は広く明るいが、典型的なV字谷の地形で、両岸が非常に切り立っている。

白い谷底に青い流れが映えて見え、この爽快な明るさは、私の故郷の秋田県にある有名観光地の抱返渓谷を彷彿とさせる。

チェンジ後の画像は、軌道跡から見下ろした白砂川の広い谷の風景だ。

日本屈指の肉厚なる山容を誇る三国山脈の深遠から、長大な源流谷を流れ下ってきた清流は、広々としてとても美しい。

観光地といっても通用する美景だが、完全に独り占めだ。

7:29

ぐわーッ!

逃げ場のない展開の先に、さらなる責め苦が!

きっついな、これ………。いままでで一番傾斜のキツい崩壊土斜面だ。

しかも、最近また崩れたらしく、黒く湿った部分が露出している。

そして向こうには鼠返しみたいに土がオーバーハングしている部分すらあった。

んーーーー……、急すぎるなぁ…。

これを越えるか、200m以上戻って河床へ迂回するか……。

ただ、下手に下りると、この先当分軌道跡へ上がってこられない畏れもあるんだよなぁ…。

7:33

ここはさすがに足を止めて悩んだが、最終的には、

土砂面を岩場の下まで大きく高巻くルートを見出して、越えた。

越えはしたけど、これは出来るだけ戻りたくない、“後門の狼”を呼び覚ましてしまった感が…。

7:34 《現在地》

“前門の虎”もいたぁー!!!

この逃げ場のない状況で、滝はアカンよ……。

地形図には、こんな滝の存在、全く描かれてないのに…。

つうか、軌道跡はどうやってここ越えてたんだ?!

そこ行くか〜!

正面突破たぁ、潔良い!!

滝の目前を悠然と渡る、第6番目の大きな橋跡を発見!

向こうの橋台に生えてる木も、ちょっと太すぎて不気味なほどだが、

いくっきゃねーよなぁ……!

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|