こんなにカジュアルに洞内分岐したら、やべーだろうがwww

2023/4/8 15:04 (入洞2分後) 《現在地》

北口から30〜40mの地点で発見された“洞内直角十字路”を、今から左折しようとしてる。

だがこの横坑は、本坑が「柿下トンネル」として利用されていた時代には全く不要な存在であったようで、行く手を阻むように大量の土砂やゴミが山盛りに積み上げられていた。だが頑丈な壁で完全に封鎖しているわけではないので、その気になれば盛土を乗り越えて奥へ進むことは可能な状態だった。現に、このようにね…。

洞床を埋め立てている容積の大部分は凝灰岩らしき土砂や砕石だが、空き缶などのゴミ類も大量に混ざっていた。

あるいは後年に持ち込まれた不法な投棄物なのかもしれないが。

それらゴミの中には、見覚えのあるキャラクターのソフビ人形やら、明らかに生活ゴミらしきものも混ざっていた。

土以外の嫌な臭いは感じなかったが、それでも衛生観念的な意味から(普通の廃隧道以上に)人を選ぶと思う。

最初に立ちはだかる土砂とゴミの山を乗り越えると、その先に隠されていた本坑と同サイズの坑道が見通される状況となった。

相変わらず洞床には大量のゴミが散らばっているが、洞床を埋め尽くす程度の厚みしかなく、坑道を塞ぐ意思は感じられない。

そして、これこそが案の定の展開だったが……、またしても直角に分岐する支坑を見つけた。

洞内十字路に続く、洞内丁字路の出現だった。

このような直線の坑道と直角の分岐を組み合わせた格子状の坑道配置は、旧軍が地下工場とする目的で建設したトンネルに典型的なものである。

本土空襲が頻繁に行われるようになった大戦末期、都市に近い日本各地の丘陵地で、軍需工場の疎開先となる地下空間が突貫工事で建設されたが、その多くは完成前に敗戦を迎えたことで稼働前に放棄されたとされる。

15:05 (入洞3分後)

直進する坑道と、右へ直角に折れる坑道が分岐している。

右の坑道は、土砂やゴミとは違う別の土嚢状の物体が、まるで溢れ出るように崩れてきており、おそらく坑道を塞ぐ目的で積み上げられていたものが自然に倒壊したのだと思う。

なお、ちょうど分岐地点まで進んだところで、直進する坑道の“終わり”が見えたので、先にそちらを紹介しよう。

この丁字路をスルーして直進すると、ほんの10mほどで……。

柿下トンネルと同じ大きさの断面を有していた坑道は、砕石とビニール土嚢の組み合わせて、人為的に封鎖されていた。

ここは天井まで隙間なく埋められているので、掘り返しでもしない限り、奥へ進むことは不可能だ。

だが、わざわざ塞いであるということは、元はこの先にも地下の空間が広がっていたということだろう。

柿下トンネルを本坑と見立て、それから1度だけ枝に入った“一次支坑”の終わりが確認できたので、直前に見つけた丁字路へ戻り、今度は“二次支坑”へと光を向けることにする。

15:06 (入洞4分後)

直前の丁字路から南へ分れる“二次支坑”を覗いてみたが、入口にはビニール素材の土嚢が高く積み上げられており、封鎖されていた。

チェンジ後の画像は、天井際の隙間にカメラを突っ込んで撮影した土嚢の奥の様子だ。

土嚢の向こう側には、網のような素材で作られたバリケードがさらにあって、これは破壊しない限り先へ進めないようになっていた。

坑道自体はなおも続いているらしく、本坑と同じサイズの坑道がネット越しに見て取れた。

そして、本坑と同様に、ここにもほのかに風の通りが感じられ、行き止まりではないようであった。

この支坑は本坑から20〜30mの間隔を空けて東側に平行しているものと推定された。

ここまでに確認された洞内の概要と軌跡を示す。

この段階で既に格子状の坑道配置がイメージできると思う。

少なくとも私はそのような全体像を予想し、この先の洞内探索に備えた。

15:07 (入洞5分後)

約3分ぶりに戻ってきた本坑を、洞内十字路の横坑側より撮影したが、これはトンネルを撮影するアングルとしては非常に珍しいものだと思う。

なぜなら、普通はトンネル側面の“いしのなかにいる”とならねば撮れないアングルだから。

かつてこの位置からは、トンネル内を右から左、あるいは左から右へ横切る車の姿を見られたはずだ。まるで鉄道の待避坑から列車を見るように。

トンネル内に使われていない十字路の交差点があるというだけで、このトンネルの異常性は十二分に伝わるだろう。

正直なところ、地下工場の存在自体には特段の意外性を感じないが、その坑道の一部分が戦後に市道のトンネルとして再利用され、しかもそれがごく最近まで現役だったようだという事実には、はげしく、激しく、烈しくッ!!!萌える!!!!!

……おそらく、道路トンネル好きの皆さんには、共感して貰えると思う。

本坑である「柿下トンネル」の南口を目的地とする前進を再開する。

洞内十字路を過ぎたすぐの本坑天井に、街灯で見慣れた形をした蛍光灯の照明がポツンと取り付けられていた。

既に消灯しているが、かつては照明が取り付けられていたようだ。

205mという長さを考えれば、照明は必要最小限の安全施設だったと思う。

まあ、この状況から見るに、普段の通行量は相当少なかったと思うが…。

チェンジ後の画像は、振り返って撮影。

北口と洞内十字路が見えている。

15:08 (入洞6分後) 《現在地》

最初の十字路以降、しばらくは何事もない平和な一本道が続いたのだが、今度は左右両方の壁に一つづつ、奇妙な凹みが現われた。

どちらの【凹み】 も、林鉄トンネルの極小な待避坑くらいのサイズ感でしかなく、奥行きも皆無である。

も、林鉄トンネルの極小な待避坑くらいのサイズ感でしかなく、奥行きも皆無である。

おそらくこれは、本格的な掘削に至らなかった横坑の準備施設ではないかと思う。

この手の地下工場跡では、予定された全ての坑道が完成しているものは稀である。未完成部分があることがむしろ普通だ。

もちろん、他の目的を持った凹みという可能性もあるとは思うが、先の洞内十字路に続いての発見だけに、未完成の坑道に関係しているものと考えるのがより自然だと思う。

それにしても、ここまでで坑口から100m以上は進んだはずだ。

全長の中間地点を過ぎていると思うのだが、未だ出口が見えてこないのはどういうことだろう。

この本坑には風が感じられるし、外からずっと続いている轍も相変わらずあるので、閉塞ではないと思うが……。

いぶかしさを胸に、前進を継続する。

15:08 (引続き入洞6分後) 《現在地》

左と右の分岐が、連続で出現!

そして、驚いたことに、

真正面の柿下トンネル 本坑が封鎖 されているだと?!

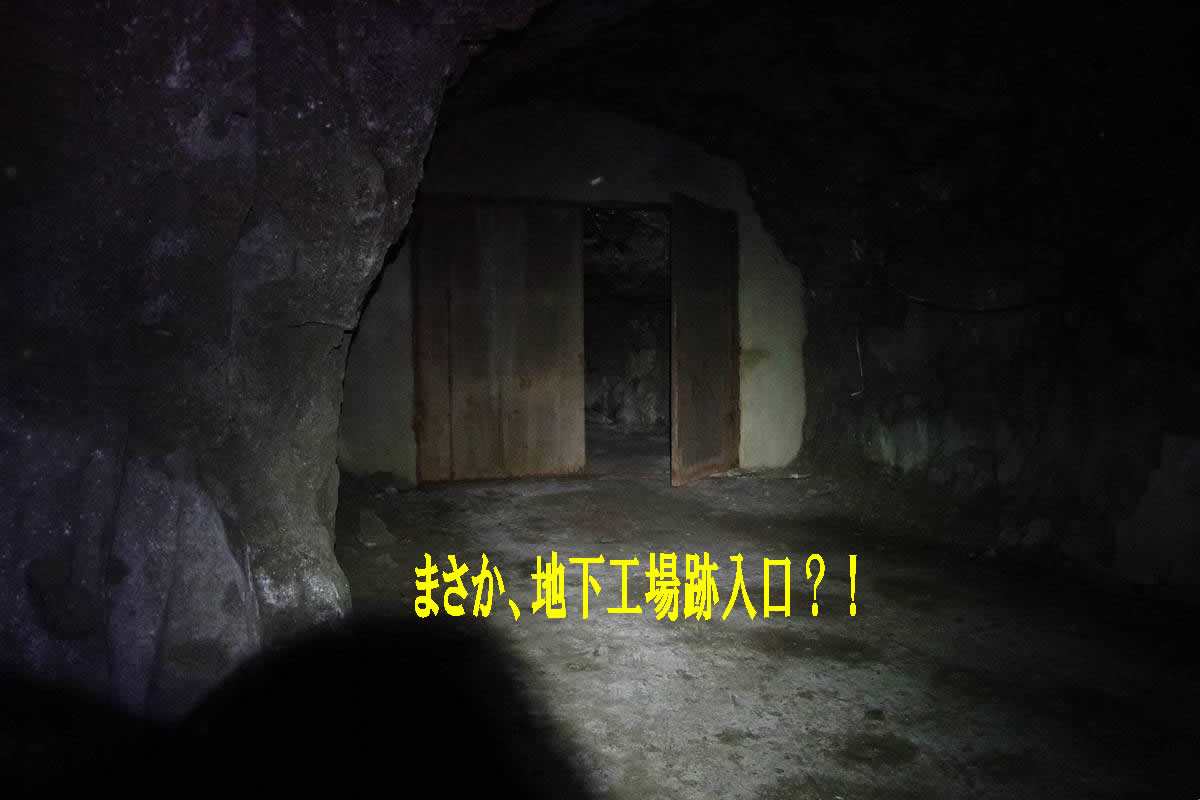

……まずは手前にある左の分岐であるが……

ぅぁー……

扉があるのが、きもちわるい…。

なんか中途半端に開け放たれているけど、頑丈そうな鉄の扉が備え付けられているってことは、もしや地下工場として実際に稼働が行われたエリアだったりするのか…?

各地にある地下工場跡だが、実際の稼働に漕ぎ着けた場所は少なかったはずだぞ一般的に…。

だが、もし本当に稼働していた地下施設跡となると、ただ掘った穴というレベルを遙かに超えて危険である。

工場に関係する様々な有害な物質が残留している可能性があるのだから。

とはいえ、さすがに誰でも通行できたトンネル(だよね?)から少し脇道に逸れただけで、そんな命がけの危険地帯に入るなんてことは、さすがにないと思う。危険な物品は全て回収されたうえでトンネルとして解放されたと考えるべきだろうし、そもそも、まだ扉を見ただけである。稼働していた戦時中の工場跡と決めつけるのは早計だ。

扉の奥は一旦スルーして、奥側の右分岐へやって来たが…

ここにもつっこみどころがたくさんだ!

最大のツッコミポイントは、

肝心の柿下トンネル本坑が敢えなく土嚢で封鎖されていることだ。

しかも、これは目の錯覚では絶対にないと思うんだが、

塞がれた本坑は、ここまでよりも明らかに断面が小さい。

むしろこれまでの道幅を受け継いでいるのは、直進ではなく右折する坑道だった! そのうえで…

洞床に刻まれている轍は全て、右折の坑道に行っている!

ここにも鉄の扉があった。

そして、開け放たれたその奥へ、外から通じる新しい轍を迎え入れている。

…………

……

…

ま!まさか

この先は絶賛稼働中の地下工場?!

いやいやいやいやいやいや!! だったらさすがに何か機械音の一つくらいは漏れてくるだろう。

灯りも全く点いてないし、さすがに無人なんだとは思うが…、なんというか、間違いなくここはトンネル内であるのに、普通に地上の路地から「○×△株式会社」や「●×▲農園」へ通じる脇道が枝分かれするようなカジュアルさで“謎の地下工場らしき空間”へのトンネル内分岐が分れていっているのが、なんとも普通とかけ離れていて面白い。

これが、『平成16年度道路施設現況調査』には市道の現役トンネルとして記載されていた柿下トンネルの洞内風景だったというのか。

やべーだろそれはwww(笑うしかないwwwww)