�@�����ꂽ�{�B�Ɣ��U���鉡�B

2023/4/8�@15�F09�@�i����7����j

�V��܂ō����ςݏグ��ꂽ�y�X�E�H�[���ɂ���āA���S�ɖ���������Ă��܂����`���g���l���̖{�B�c�c

�c�Ǝv������H

�Ȃ�����?! �@�e���É߂������I �@�i�����ہj

�Ԃ̒ʍs�͋ւ��邪�A�l�Ƃʂ��̒ʍs�͋����Ƃł��������̂悤�ɁA�Б��̘e�Ɍ��Ԃ�����A�g�𝀂�Α�l���ʂ蔲����ꂻ���ȏ�Ԃ������B

�O�̌����I

�Ɩ�����ꂸ�ɎB�e�����̂ŁA�o���̌��������ł̋�ɂۂ�����Ǝʂ��Ă����B�y���ܔw�������Ă��钷���z �Ƒ����A�L�^����Ă���`���g���l����205m�Ƃ����S���ɂȂ邩�Ǝv���B

�����A�����Ă���o���c�c����ɂ́A�����傫�ȏ�Q�����ݒu����Ă���悤���B

1�{�̃g���l���ł��邪�A2����B���̍ǂ�����́A���炩�ɐ������قɂ��Ă����B

�����Ă��ꂪ�A�Q���ʂ��Ă���S���̂��鉡�B���B

���̐�̋�Ԃ��{�B�Ɠ��l�A�펞���ɒn���H��Ƃ��Č��݂��ꂽ�̂��Ǝv�����A�ʂ����Ă��̂悤�ȁg�I������h�ꏊ�ɐ^�V�����Q�������������܂�Ă���Ƃ����̂́A�����Ȃ鎖��ɂ����̂Ȃ̂��B�i�����̂����ꂽ�y�s���~�܂�z �������c�j

�c�c�c�c�Â܂肩�����Ă��邵�A�������������Ă݂邩�c�B

�����܂œ�������X���Ԃ̍s���̋O�Ղ��A�}�b�s���O�����n�}��ɕ`���Ă݂��B

�{�B������ĉ��B�i�����悤�Ƃ���̂�2��ڂł��邪�A�ŏ��̎��̂悤�ɔ�����������Ă������B�ł͂Ȃ��B������A�^�V�����Q���������܂�Ă���g�S���̉��B�h�ւƐi������B

15�F10�@�i�����W����j

�c���ւ��c�c

����ς肻���Ȃ��Ă��Ȃ��c�c���͂��ꂪ�ƂĂ����낵���I�I �@����Ȋo��������������Ȃ��̂�����I

���ʂ̃g���l���̊��o��������A��������1�ł�����Β������A2������͂⌃���A�I�@�c�Ƃ��������ł���̂ɁA��Ղ̖ڏ�ɍL����n���H��g���l���̕���̐����A���H�g���l���̂悤�ɐ����������炨�������Ȃ�͓̂��R���B

�u���̎ʐ^�v�́c�c

�{�B�̐����ɕ��s���Ă���B�ɂāA����������B�e�����B

�����ɂ��o��������I

�������ďo�����������邱�Ƃ����ۂɌ���������ƁA�`���g���l���ɍS���Ă��鎩�����A�z�݂����Ɏv���Ă���ȁB

�͂��͂��͂��A����ς�ˁA���Α����A�O�q�����Ă�ˁc�B

�悤����ɁA�`���g���l���ƑS����������k�Ɋђʂ��Ă��钼���̍B�����A�g���l����20���قǐ����ɕ��s���đ��݂��Ă����̂ł���B

�`���g���l���Ƃ��Č��݂���Ȃ��������̂��A�`���g���l���̐��̂ł��������Ƃ�m���Ă��܂��A���͕��G�ȋC�����ɂȂ����B

15�F11�@�i�����X����j

���{�̓��ΐ��ɉ��_���Ă��܂����悤���B

����͂����A���̒��ł̓g���l���T���Ƃ����I�u���[�f�B���O�̔��e�ł͂Ȃ��B

��������o���Ă��Ȃ������ɕ��݂��~�߂Ȃ������̂́A���̒n���H��Ղ��Ȃ��^�V�����Q��U�����Ă���̂��Ƃ����䂪���������炾�B

�c�c�Ȍ�A�e�B���̒����L�^�͎~�߁A����h�~�̂��߂̃}�b�s���O���s���Ȃ���A�����̂������V���I�ȒT���𑱂����B

15�F12�@�i����10����j

�����ɂ͑����̓d�������菄�炳��Ă������A�g���l���{�B�ɂ������悤�ȏƖ��͌����炸�A����ɃR���Z���g�����X�ɐݒu����Ă����B

�ŋ߂܂ŎԂŐl���o���肵�Ă������Ղ������悾���A�S�̓I�ɂ͂ǂ������Ă��p�Ђł����Ȃ��A�����ŗ��p����Ă���A���邢�͓���I�ɐl���o���肵�Ă���Ǝv����悤�ȋ���{�݂Ƒ������邱�Ƃ͐��ɂȂ������B

15�F14�@�i����12����j

�����Ċ̐S�Ȏ{�݂̐��̂����A��ʂ̃Z�p���[�g�ɂ�鎼�x�Ɖ��x�Ǘ��̌`�Ղ�A�엿�܂炵���A�C�e���̑��݂Ȃǂ���A�����V�Ƃ��L�m�R�Ȃǂ̂悤�ȈÒn�앨�͔̍|�{�݂ł������\���������Ɗ������B

�^��ւ̈ꉞ�̓��Ă����́A���₩�Ɋ`���g���l���A�҂��邱�Ƃɂ����B

VIDEO

15�F14�`15�F18�@�i����12����`16����j

������ɕ������ΊԈႢ�Ȃ����������ȍL��Ȓn����Ԃ��L�����Ă����B

�n�}�͕s���m�ł��̂ŁA������Q�l�ɓ�������̂͂���߉������B

�݂肵���̊`���g���l���́A�g���l�����ő���ł���B��̃g���l���ł�������������Ȃ��B

�`�F���W��̉摜�ɐԂ����F�����������A���N�O�܂Łu�`���g���l���v�Ƃ��ċ��p����Ă����Ƃ݂���B�����B

�T���̍Ō�́A�y�X�ŕ�������Ă���g���l���̎c��̋�Ԃ������悤�B

�@�ǂ��ꂽ�`���g���l���̓����

2023/4/8�@15�F18�@�i����16����j

��x�͎���e���ւƈ�炷���Ƃɐ������Ă����g�{�B�����h�̓y�X�̕ǂƁA�Ăь��������B

�܂�ŐΊ_�̂悤���k�������J�ɁA�V��܂łт�����Ɛςݏグ��ꂽ�y�X�̕ǁB

�ʂ蔲�������Ԃ�U��Ԃ�B

���ɏq�ׂ��ʂ�A���̓y�X�̕ǂ̑O��Ńg���l���̒f�ʂ��ω����Ă���B

15�F19�@�i����17����j

�y�X�̕ǂ�w�ɁA�g���l���̃��X�g30�`40m�����Ă���B�����Ɉ�̓Q�������Ȃ��B

�����A����16(2004)�N�����͖{���ɓ��H�Ƃ��ĊJ������Ă����g���l���ł������Ƃ���ƁA�T���i2023�N4���j���_�ł͔p�~����Œ��ł�20�N���o�߂��Ă��Ȃ��������ƂɂȂ邪�A����ȍŋ߂܂ł��̃g���l���������������Ƃ�����A�{�g���l�������Ռ��x�͂���ɑ傫�Ȃ��̂ɂȂ�Ɗ�����B���͏��a�̎���ɂ͕�������Ă����ƌ�����A�܂��[�������₷�����B

�����ōǂ���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ����A���̕����ǂ̎���Ɍ��Ԃ������ď��Ȃ��炸�O�����˂�����ł������܂ŁA�ق�̋͂��ƂȂ����B�E����ɕ��� ���Ă���悤�������B

�U��Ԃ�Ȃ��番����B�e�����B

15�F20�@�i����18����j

�H�蒅��������B

�k�����J���̓S���ł������̂ɑ��A���̓���͊J��O��Ƃ��Ȃ��R���N���[�g�u���b�N�� �ōǂ���Ă����B

�\�\�������ĉE���̌��Ԃ́A��قǂ̓y�X�̕ǂɂ��������Ԉȏ�ɑ傫���A�ɂ�̒ʂ��ǂ����Ă����B

15�F20�@�s���ݒn�t

���̂���ׂ����̌��ցI

��20���Ԃ�ɒn��̐��E�A���Ă����B

�R���N���[�g�u���b�N������������`���g���l������B

�w���H�{���������x�ɋL�^����Ă���{�g���l���̒f�ʃT�C�Y�́A����3m�A����2.5m�Ƃ������̂��������c�c�R�������邩�Ȃ���H

�����́u����v�Ƃ�����������Ǝv�����A�Ԃ����Ⴏ���̓���̋����͖{����3m���邩�^�킵���B�����������W���[�����������Ă���̂ɂ������������Y��Ă��܂������c�c�A������ɂ��Ă�3m���邩�^�������Ȃ邭�炢���������ł���B����Ȓn���H��̑��݂�\����������̂ł��Ȃ��B

�Ƃ̐��_�Ɣ��̊Ԃɂ���A�܂�Ōl���̂悤�ȍׂ������A�g���l���ւ̗B��̃A�N�Z�X�������B

15�F21�@�s���ݒn�t

�B������50m�قǂŁA1�Ԑ��̎s���Ə\���H�Ō������邪�A���Ƀg���l�����������Ēʍs�̋K����g���l���̑��݂����m������̂͂Ȃ������B

�����A����100m�̓r����1�{�̏����ȋ����˂����Ă���i�ʐ^�E���Ɍ�����j�B���s�Ǘ������ꗗ�ipdf�j �Ƃ��������ɂ��ƁA���̋��́u��O�≺�� �v�Ƃ������O�ł���B

�����Œ��ڂ������̂́A���́u��O�≺���v�ƁA�v�X������`���g���l���������r���œn�����y�v�X�����z �����ɁA�u���s��1052�����v �Ƃ������H�ɑ����Ă��邱�Ƃ��B

�v�X�����Ƒ�O�≺���̊Ԃɂ���̂��`���g���l���ł���A���݂��̃g���l���͎s���ł͂Ȃ����i�����́A�S��Q�n�}�́u2018�N�x�S���g���l���}�b�v�v�ɋL�ڂ��Ȃ��A���n�}���T�� �Ƃ��Čf�ڂ��Ă��镽�����N�x�̍��y��ʏȎ����ɋL�ڂ��Ȃ��ƍl�����邱�Ɓj �A�w����16�N�x���H�{���������x�ɂ͊`���g���l�����s���Ƃ��ċL�ڂ���Ă������Ƃ���A�����̊`���g���l���͉��s��1052���̃g���l���ł������\�����ɂ߂č����Ǝv���B

���̕ϓN���Ȃ��`���̔_�����i�ɁA�`���g���l���₻�̑匳�ł��鋐��n����Ԃ̃G�L�Z���g���b�N���͕s�ނ荇�����������A���������`���g���l���������킵���i�F�Ȃ�Ă��̂��A�Ȃ��Ȃ��z���ł��Ȃ��B�A���͂ǂ��ɂ����Ă������Ă��܂���ȑ��݂������낤�B����́A���{�̑f�p�Ȕ_���ɑ�s��̌R���H�ꂪ�a�J���Ă���Ƃ����o�����ُ̈킳�ƁA�����̂��̂ł������Ǝv���B

�P�ފJ�n�B

���H�̊`���g���l���ł́A���H�ŗ�������Ȃ������`���g���l���{�B�����y���ɕ�����z �̓��������������m�F�������A��Ɋm�F���������̔��̓����Ɠ��l�A���炩�̒n���͔|�{�݂Ƃ��ē]�p����Ă����`�Ղ��������B�����A�����̒ʘH�͕�������Ă���A�����炭�����قǍL���n����Ԃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������ł������B

�߂�͓�������10���قǂŁA�ŏ��̖k���A�ҁB

15�F33�@�s���ݒn�t

���������ő��Ȃɂă}�b�s���O���������n�}����������A���̖k���O�̍L��̎R���ɂ́A�`���g���l���Ƃ͕ʂ̍B���������J���Ă���͂��������B�y�O���̌��z �����Ă���B

�ςȘb�����A����S�����O�̏��Ȃ��A�������債���S�̏������Ȃ��A�����ySMD24�̒n�}�z �ɂ͕��R�ƕ`���ꑱ���Ă���`���g���l����K��Ă݂��������������́A�����O�Ɍ����ɑ��������n�����{�̑��݂��A�������������M�����Ȃ��悤�ȋC�������������B

�ʂ����Ď������ݓ��ꂽ����Ȓn����Ԃ́A���̒n�㐢�E�ƌq�����Ă��錻���ł������̂��B

�����ł����B

�L��̒[�̎R�̔���ɁA���H�ł͋C�Â��Ȃ������B���������J���Ă����B

�������c�c�@�����͖ʔ����Ȃ��B

�@�~�j���㒲���ҁ@�`�v�X���H��Ɗ`���g���l���`

����T�������`���g���l���́A���H�g���l���Ƃ��ċL�^����Ă��������i����205m�A���a35�N�v���A��3m�A����2.5m�j����͂ƂĂ������ʂ�Ȃ�����ׂ��L��ȃo�b�N�O���E���h�i���̏ꍇ�͗��j������������ɕ����I�ȍL�傳�j��L����g���l���ł������B

���ꂪ�@��ꂽ�o�܂��l����A�u�ʔ����v�Ȃ�ĕs�ސT���Ǝ����邩������Ȃ����A������1�{�̓��H�g���l���Ƃ��Č����Ƃ��ɁA��������̖�����߂��邻�̑�����A��ʗp�g���l���ł͂Ȃ��n����Ԃ�]�p���ĊJ�݂��ꂽ�Ƃ݂���w�i�ȂǁA�G�L�Z���g���b�N�ȃg���l���ł����ۂ������A����͂�͂莄�ɂƂ��Ắu�ʔ����v�Ƃ����\������ԑ��������B���ʗp�g���l���̓��H�g���l���]�p�̗�Ƃ��ẮA���z�R�̒T�z�B�𗬗p�Ƃ��č���283���̐�l�g���l�������݂��ꂽ�P�[�X�ȂǁA�����Ⴊ�m���Ă���B

�����ł́A�`���g���l���̗R����ߋ��̗��p�ɂ��āA���㒲����ǎҗl�����ꂽ��番���������Ƃ��������Љ�邱�ƂŁA�{�҂���߂�~�j���㒲���҂Ƃ������B

����̌��n�T�����{�g���l���Ƃ̏��߂Ă̑����ŁA���Ɏ��O����L���Ȃ��������ł��邪�A�i�q��̃g���l���Ԃ��L�͈͂ɐݒu����Ă������A�펞���ɓ��{�R�����݂����n���H��ՂɗR��������̂ł���Ɣ��f�����B �Ȃ��A�n���ɍL��ȋ�Ԃ�L����{�݂Ƃ��Ă͍z�R������A���ۂɍ���T���������Βn��i���s����Z���Ύs�������сj�͑����̈��Y�z�R��L�������Ƃł��m���Ă���̂����A��ʓI�ɑ��w�I�ł���z�R�B���Ƃ͔z��̓������قȂ��Ă������A���n�`�}�ɂ��v�X���n��ɍz�R�����݂����`�Ղ͂Ȃ������B

�A���A�`���g���l���͋��R�̒n���H��Ղł���Ƃ̐����������āA�����̌�����i�߂��Ƃ���A�����Ɏ��̂悤�ȋL�q�������邱�Ƃ��o�����B�w�������y�j�x �̋L�q�ł���B

�@�n���H���̓��A��

���a16�N12��8���A�哌���푈���z������A��19�N20�N�Ɏ����s��ɔs�S�Ɠs�s�͂قƂ�ǔ������A�Ď��œy�Ɖ������B�s�s�̌R���H��͏Ď����A�s�X�n���D���ɋA���A�s�s������_���փh���h���a�J���A�_�Ƃ̔[���A���Ɨ����~�͓����Ă����a�J�҂ŏ[�����Ă����B

���{�͕��q���A�v�X�����́u��R�v���d�|���ɓ��A���@���������N�l�l�v5000�]�l��������ł����B�R���ɒn���H��̌��݂��悵�Ĕ��S�g�����g���āA�����̊⓴�A���s�X�n�̂悤�Ɍ�ՖڂɌ@���������悻5000�ɋy�Ԑ��ɋ@�B�܂ł��������d�ː݂��I����āA���̒��ɐԁX�Ɠd���������đ��ƈ���O�Ɏ������A ���a20�N6������s�A�L���s�ւ́u���q���e�v�ɂ���Ĉ�u�ɂ��đS�ł����B���̂���20�N8��14���̍~���ƂȂ��Đ푈�͏I�������B

�I�킱�̎R���ɖ��h�̈ꑰ���Z��ŕ��߂��r���A���i�̉B��ɉ��������Ƃ��������B

�w�������y�j�x�i���a35�N�j���

���̂悤�ɁA�푈�����ɕ��q����v�X�����̎R���ɌR���H��a�J�p�̒n���H��̌��݂���X�I�ɐi�߂��A���ƈ����O�܂ōH�����i�߂�ꂽ���Ƃ��o�Ă����B�w�����j �ʎj�ҁx �ɂ����Ă��A��͂�L�q���������B

�@�n���H���̌���

���a19�N7���T�C�p�������ח������{�S�y���ċ�RB29�����@�̍s���\�͈͂ƂȂ�A��v�s�s�ւ̔������{�i�I�Ɏn�܂����̂ŁA�R�╺�퐻����ЂȂǂ��n���H��̌��݂��v�悵�A������̎R�͌@�킵�₷���ÊD��w����ł��Ă���W�������āA�v�X���̊`���A���q�̓��E�H��A��q�̌Ð��Ȃǂɒn���H�ꌚ�݂̂��߂ɂ�������̘J���ҁi�����͔����o�g�ҁj������A�`������ł͑傫�ȓ��A������A�Ȃ��ɂ͋@�B��ݒu������ɍ�Ƃ��i��ł������I��ƂȂ�A���ł͂����̓��A�̑����͓������ǂ������A�ꕔ�������J�`���Ă���B�`���͓������ǂ������̂܂܂ɂ��Ă����āA���A���A�𗘗p���ă}�b�V�����[���E�ő��͔|�Ȃǂ��s���Ă���B

�w�����j �ʎj�ҁx�i���a55�N�j���

�v�X���₻�̎��ӂŒn���H��̌��݂��s��ꂽ���e�͓��������A���x�͏I���̓]�p�ɂ��Ă̋L�q������B�}�b�V�����[���E�ő��͔|�Ȃǂ��s���Ă���Ƃ����B

����ɏ��a60(1985)�N�Ɋ��s���ꂽ�ʐ^�W�w�}�����E���̗��j �ڂŌ���Βn���s��S�̗��j�x �ɂ́A�v�X���n���H��̌��݂ɂ��Ă��������ڂ������e���L����Ă����B

�@�n���H���̌���

���̋v�X���E���q�̋u�˂ɂ́A�펞���ɒn���H��̂��߂̋����e���Ɍ@���Ă���B�啔���͓��������������A�H��̒n�����͍L���Ăɂ́u���A�܂�v���s��ꂽ��A�`���̍��ł͈ꎞ�}�b�V�����[���͔|�Ȃǂɗ��p���ꂽ�肵���B

�v�X���`���̒n���R���H��́A���É��̎O�H�����@�̍H��a�J�p�ł������B���a19�N4���A�R�̔閧���߂�����s���`���t�߂̑��ʂƒn�`�E�n�����������A12�����H���ɒ��肵���B ���ւ͂��̒��O�Ɍ��\����A�H���l�v2000�l�A�Ƒ������킹���6000�l�̐l�X���ڏZ���Ă���Ƃ������ƂŁA�����ǂ́A�l��1750�l�̑��ŁA�ǂ��h�ɂ�p�ӂ�����ǂ�������炸�A�}���я�p�̏�����18�����ꂽ���Ԃɍ��킸�A�����ꌬ�c�炸�������A�Ȃ��ɂ͈ꌬ��60�l�����߂邱�Ƃɋ��͂����Ƃ��������B����ł��s�����A���E�W���E�O�@���Ȃǂ��h�ɂƂȂ����B

�H���́A����ʂȂ��̓ˊэH���Ői�߂��A20�N6���ɂ͈ꕔ�@�B���ݒu����A�H��140�l���̑��w���A�Ƃ����B �܂��A���q�ł͉Ζ��̃~�X���珺�a21�N2��21���Ɏ�����173�l���o���B

�w�}�����E���̗��j �ڂŌ���Βn���s��S�̗��j�x�i���a60�N�j���

����ɂ��A�v�X���`���̒n���H��́A���É��̎O�H�����@�i��s�@�G���W���Ȃǂ�����d�v��Ɓj�̑a�J�p�̂��̂ŁA���a19(1944)�N12���ɒ��H���A20�N6���ɂ͎��ۂɍH��140�l���A�Ƃ��J�n�����Ƃ��邩��A�S�̂̈ꕔ�ł͂������Ƃ��Ă��A���̒n���H��͎��ۂ̉ғ��Ɏ����Ă����\��������B �i����͂��Ȃ蒿�����j

�܂��A���̓}�b�V�����[���͔|�ɗ��p���ꂽ�ƁA�ߋ��`�̕\���ɂȂ��Ă����B����͂Ƃ������A���������̉H��n��̒n���H��Ղł́u���A�܂�v���s���Ă���Ƃ����L�q�͂Ȃ��Ȃ��Ռ��I���B�����s���Ă���H

�Ȃ��A�n���H��Ղ̓]�p���@�Ƃ��ẮA��L�����ɂ���悤�ȃ}�b�V�����[���E�ő��͔|�����łȂ��A�E�h�͔̍|���s���Ă����Ƃ�����������i�n���ɂ��Z�܂��̓ǎҗl�̃R�����g���j�B

�ȏ�Љ���悤�Ȓn���I�����ɉ����A�펞���̂����鋭���J����A���̕��a�w�K���e�[�}�Ƃ����_�q�ɂ����Ă��A�v�X���̒n���H��ɂ��Ă̌��y���ߔN���s���Ă��邱�Ƃ����������B�w����A��� (328)�x �̋L���u�n���R���H�ƐՂ�K��ĕ��a���e�[�}�ɂ����̌����C�v�ɁA���̂悤�ȋL�q���������B

�@���s�v�X���n���R���H��̊T�v

�n�����Ƃ����Β���̏��{��{�c��A����̏Z����R���g�p�������̂��L���ł����A�n�����́A�S���e�n�ɂ���܂��B������7015m�ɋy�Ԑ�����38�{�̃g���l������ł��Ă��āA�������u�˂̒n���ɏc���ɂ͂�߂��炳��Ă��܂��B �\���Ȓ������Ȃ���Ă��Ȃ��܂�50���N�̗��j���o�߂��Ă��܂��B��ԑ傫�ȃg���l���́A�������N�O�܂Ŏs�̐������H�Ƃ��Ċ��p����Ă��܂����B �������A�قƂ�ǂ̒n�����̓����́A��l���w���ۂ����A������œ��邮�炢�̂��̂ł����A���ɓ����Ă����ƍ���4�`5m�A��4m���炢�قǂɑ傫���Ȃ��Ă����܂��B

�w����A��� (328)�x�u�n���R���H�ƐՂ�K��ĕ��a���e�[�}�ɂ����̌����C�v�i����11�N�j���

���̂悤�ɍŋ߂̕����ł́A�v�X���̒n���H��Ղ��������i7015m�I�j ���g���l���̑����i38�{�I�j ���L�ڂ���Ă���ȂǁA�����ԋ�̓I�Ȑ������o�Ă���A�u��ԑ傫�ȃg���l���͂������N�O�܂Ŏs�̐������H�Ƃ��Ċ��p����Ă��܂����v�Ƃ����悤�ɁA�s���g���l���Ƃ��Ă̊��p�ɂ��Ă̌��y�����߂Ċm�F�ł����B ���̂����ŁA���ꂪ�ߋ��`�̕\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A����11(1999)�N�̎��_�ŁA���ɓ��H�g���l���Ƃ��Ă͗��p�𒆎~���Ă��� �i���H�@�I�ɂ͕���16�N�x���_�ł����p���ł������悤�����j���Ƃ����������B

�ȏ㌩�Ă����悤�ȍ����̕����ɂ���āA�m���ɋv�X���ɂ͑�K�͂Ȓn���R���H��Ղ����݂��A���̐Ւn�͐��ɃL�m�R�͔|�{�݂�����H�Ƃ��Ċ��p����Ă����Ƃ����A�������n�Ō����i�F�𗠕t����L�q���m�F���邱�Ƃ��ł����B

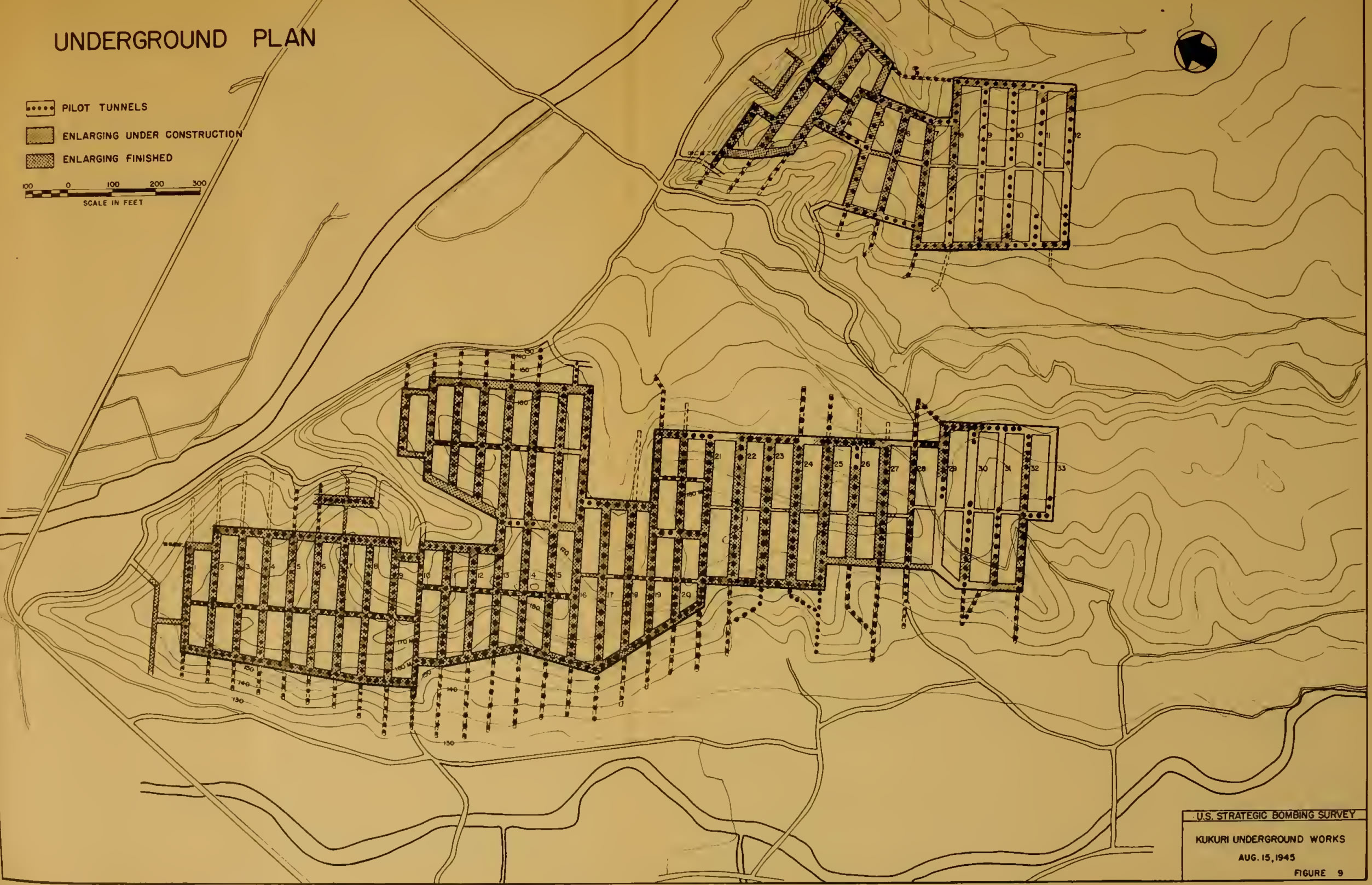

�m�[�X�J�����C�i��w���^�c����d�q�}����ibiblio�Ɍ��J����Ă���1947�N�̕Đ��{�����wUNDERGROUND PRODUCTION OF JAPANESE AIRCRAFT �x �́A�č��헪���������ψ��1945�N9��������{�������͂��߂Ƃ�����{�R�̓W�J�n������Ă܂Ƃ߂��A���{�R�̍q��헪��q��@���Y�Ɋւ��n���{�݂��Ă̕�I�ȉp���̕��ł���i�������j�B

���̎����ɂ͒����҂��i�I�풼��́j�n���R���H��ŎB�e���������̎ʐ^��A�ڎ��������������ɂ����Ƃ݂��鑽���̐}�ʂȂǂ����^����Ă���A�������̑�2�́uUNDERGROUND PLANTS OF MITSUBISHI AIRCRAFT CO.�v�ɁA�uKUKURI�v�Ƃ������ڂ��������B

�@KUKURI

�O�H��4�G���W���H��̋v�X���H��́A���É��̖k����20�}�C���A�L���̓쓌3�}�C���̋u�˒n�тɈʒu���Ă��܂����B

���ݒ��A�g���l���͋u�˂����S�Ɋђʂ��Č@�킳��A�H��@�B���e�g���l���ɒ��ڔ����ł���悤�ɂ��܂����B�@�B�ݒu��́A�g���l��������\��ł����B�����āA3�̃g���l���ȊO�̑S�Ă̓������B���āA�����̃g���l���������B��̓����ɂȂ�悤�ɂ��܂����B

�v�悳��Ă���800��̋@�B�̂���164�䂪�n���ɐݒu����܂����B�����̋@�B�̓g���l���̗����ɕ��ׂ��A�����ɂ͕���4�t�B�[�g�i��1.2m�j�̒ʘH���c����܂����B���̍H��̓G���W��������\��ł������A���ۂ̐��Y�͒B������܂���ł����B

�v�X����1945�N11��3���Ɏ��@����܂����B

�wUNDERGROUND PRODUCTION OF JAPANESE AIRCRAFT�x�i1947�N�j���

���̂悤�ȏڍׂ͕�������Ă���A�����̍ŋ߂̕����ɓo�ꂵ�Ă���g���l���̑�������{���Ȃǂ̐����́A�����炭���̕č����������ɂ��Ă���B�S�̐} ���I�I�I

�wUNDERGROUND PRODUCTION OF JAPANESE AIRCRAFT�x���

���ꂪ�A�펞���Ɍv��E���݂��i�߂�ꂽ�v�X���n���R���H��̑S�̌v��}���I

�S�̂���̃u���b�N�ɕ���Ă���A��������쓌�\�k�������ɊT�˕��s����`�Ō@��ꂽ�g���l���ƁA�������������̃u���b�N���ƂɌ��ԉ��B�ɂ���č\�����ꂽ��Ֆڏ�̔z�u�ł���B�����̑���������7000m�������Ƃ������Ƃ����A�}��ɂ���ďI�펞�_�܂ł̌@��̐i����4�i�K�ɕ\������Ă���B

�܂��A���̐}�ɂ��W������e�ŁA��قLj��p�����{���ɑ�ϋ����[�����Ƃ������Ă������i���������j�B

�����āA���̐}�ʂɂ͌�Ɂu�`���g���l���v�ƂȂ�B�����A���̍B���Ƌ�ʂȂ��`����Ă���B

���̂悤�ɍŐV�̒n���@�n�}�Ɛ}�ʂ��d�˂Ă݂�ƁA�v�X���W������̓�̋u�̒n���ɁA�v�X���̒������̂܂��[�o�������ȂقǍL��Ȓn���H�ꂪ���݂���Ă������Ƃ�������B

�܂����͒T�����A�`���g���l���̓�k�̏o�����t�߂̍B���́A�����̒����t�߂����f�ʂ��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ����������A����������ł������B�����Ă��̌��������������B���Ȃ킿�A��k�o�����t�߂̍B���́A�@�B�̔�����͑��₩�ɖ��ߖ߂����\�肾��������A�@�B�̐����t�����s���ׂ��������̍B�������Ƃ��Ə������f�ʂŌ@���Ă����̂��B �����H��̌��݂�����ɐi�W���Ă���A�`���g���l���̖{�B�͓�k���ɖ��ߖ߂���Ă����͂��ŁA���̏ꍇ�͌�̃g���l���Ƃ��Ă̍ĊJ�͂Ȃ������Ǝv����I �y���ߖ߂��ꂽ�B���̈ꕔ�z ���A���̖��ߖ߂��ł͂Ȃ��A�@�B�����u����̊J�����ɑ��čs��ꂽ���ߖ߂��������̂��낤�B

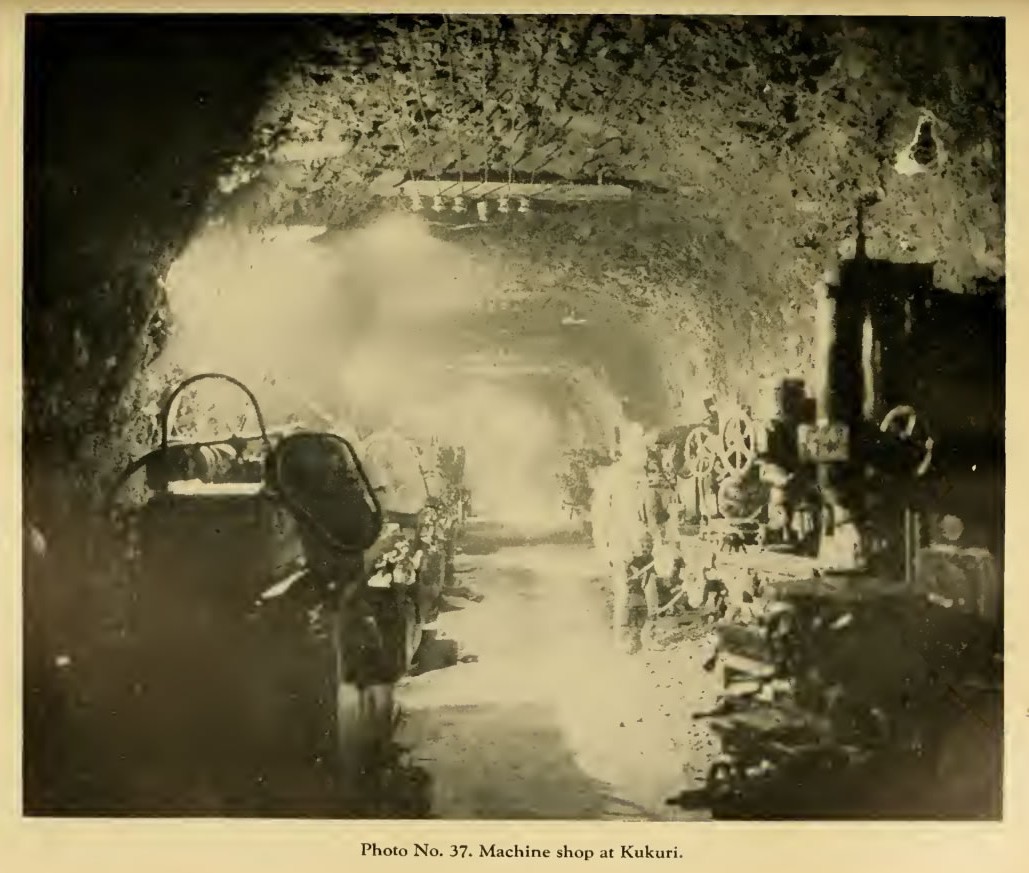

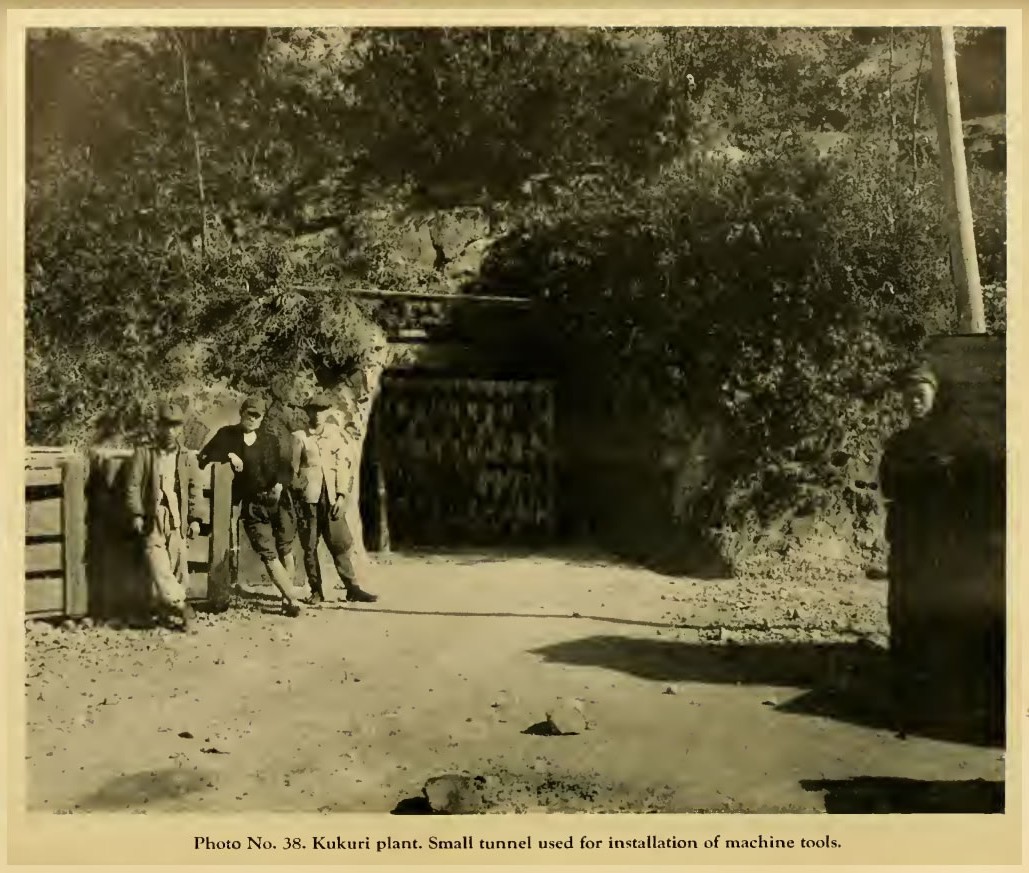

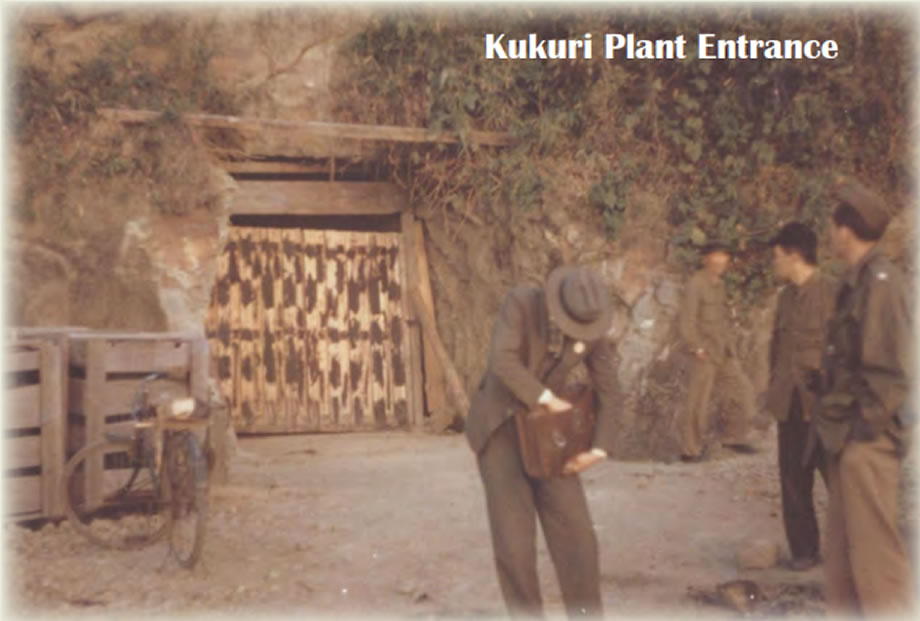

�����4�_�̎ʐ^���S�ċv�X���H��ŎB�e���ꂽ���̂��B�e���ʓ��̓L���v�V�����̈ӖB

���ꂪ�{���Ɏ����T�������n����Ԃ̉ߋ��̎p���ƁA���ۂɋ@�B���ݒu���ꓔ����_����Ă���ɋ������ꂽ�B

����ȋ��낵���n����Ԃ��A�`���g���l���̐��܂ꂽ�܂܂̎p�������̂��c�c�B

�wTH AF NEWS�x�i2008�N�j���

�Ȃ��A��L4���̂���2���ڂ̎ʐ^�Ɠ����ꏊ���B�e�����Ƃ݂���J���[�ʐ^��2008�N12�����wTH AF NEWS �x �ɔ������ꂽ�i���j�B

����܂��ʂ��Ă���l���̈�ۂȂǂ��獑���̕��i�Ɍ����Ȃ��Ƃ��낪���邪�A�uKukuri Plant Entrance�v�̒��߂�A�ʂ��Ă�����̂̔z�u�Ȃǂ���A�O�o�́u�H��@�B�̐ݒu�Ɏg���鏬�g���l���v���B�e�����ʐ^�Ɠ���n�_���ƕ�����B

�ŁA����͂�����������ł��邪�A���݂̊`���g���l���̋v�X�����B���ł���̂�������Ȃ��B

�T�C�Y����B���̊�̌`�Ȃǂ������������ʂ��Ă��邵�A�����炭�n��̓�����H�蒅���₷���ꏊ�ɊJ�����Ă������炱���`���g���l���Ƃ��ē]�p���ꂽ�̂��Ǝv���̂ŁA�f���͂���Ǝv���B

����̒����́A�ȏ�ł���B

�v�X���n���H��ɂ��Č��y���Ă��镶���͑��ɂ������������Ă��邪�A��{�I�ɂ͏�L�ČR�̕������~���ɂ������̂�펞���Ɍ��݂ɏ]���������̏،��Ɋ�Â����̂������A�I���̗����p�A���ɓ��H�g���l���Ƃ��Ă̗��p�ɂ��Č��y���Ă�����̂͂ƂĂ����Ȃ������B

���A���̖��ߖ߂��ł͂Ȃ��A�@�B�����u����̊J�����ɑ��čs��ꂽ���ߖ߂��������̂��낤�B

���A���̖��ߖ߂��ł͂Ȃ��A�@�B�����u����̊J�����ɑ��čs��ꂽ���ߖ߂��������̂��낤�B