残酷な現実に直面する

2010/5/5(水) 7:31 《現在地》

一難去ってまた一難とはよく聞くが、ではその繰り返しはなんと呼べば良いのだろうか。

たくさんある難を万難というが、そんな「万」なんていう抽象で表現できるほど物語的でもない。

十数個の難所がそれぞれに違った姿で牙を剥いて、私の命や、それを支える精神力を削りに来ている。

しかもその難所の現れる頻度と密度が本当に半端ない。

小根沢を越えて本流沿いに入っ瞬間から、明確に状況は変化した。あれ以来、数十メートル毎に大難所……そう、並大抵の林鉄探索であれば、このクラスを一つか二つ越えれば満足できるような、そのままゴールに至れるようなレベルの難所が、次々と現れている。

2本目の隧道直後の落橋地点を岩登り的行為で辛くも乗り越えた私の前には、その直前の努力をあざ笑うかのように、とても嫌なタイプの崩壊地が現れた。

灰色の斜面は一見ガレ場のようだが、それより遙かに嫌らしい斜面なのである。

これは繰り返された落石で表面を限界まで締め固められ、同時に研磨を受けてあらゆる角が取れた、急傾斜の土砂斜面だ。

この手の斜面は、爪先が刺さりづらいためグリップがしづらく、難所である。

というだけでも十分に嫌なのに、堅牢に造られたコンクリートの路肩擁壁が、幸か不幸か仕事を放棄していない。

そのために、実際上と視覚上の両面で激しい恐怖感を演出している。

この斜面でズルリと行ったら、2mも滑らないうちに縁から飛び出し、あとは20m下の谷底へ自由落下となるのだろう。

考えただけでも悲劇的な最期だ。

この種類の斜面の横断には、コツがある。

それは、土砂斜面上端部の地山(岩場)と接する部分を歩くことだ。

通常、そこはいくらか斜面が緩やかになっており、突き固められ方も甘い。

さらに片手で堅い岩場を触りながら進めるので、バランスを崩しづらいのだ。

この場面もその経験則に従って突破した。

(←)7:33

また現れた、林道標識「屈曲標」だ。

小根沢を過ぎてから急に標識が現れるようになったことに、何か意味はあるのだろうか。

(→)7:34

こんなところに、小さな小さなスギの植林地? オーバーハングして寸又川に張り出した巨大な一枚岩の上に狭い緩斜面があり、そこだけが周囲にほとんど見られないスギの純林になっていた。おそらく植林されたのだと思う。千頭林鉄の沿線は総じて植林地が少なく、いわゆる消費的林業が主流であった。そのことも現代までこの地での林業が受け継がれなかった理由であろう。

(←)7:36

どうやら、また、らしい。

20mくらい先に、再び橋のない谷のある気配がする。

今度はどんな状況になっているのか。

恐る恐る、進んでいく。

(→)この写真は、対岸に聳え立っていた巨大な岩塔である。枝葉の向こうにあって凄まじい存在感を醸していた。

かつてこの地を行き交った山男たちならば、必ずや何か相応しいような名前をつけていたことだろう。

千頭林鉄(とその支線)を探索した数日間に私が最も深く理解したことは、寸又川(とその支流)の揺るぎない険しさだった。

寸又川は大井川と出合う下流部から既に険しいのに(その有様は千頭林鉄序盤のレポートを見て欲しい)、「川は上流ほど険しい」という小学校社会科レベルの常識もちゃんと兼ね備えていたのである。

寸又川という川は全流域が山中にあり、かつ人が住んでいる土地は大間以下の下流部にしかない。

中流部でさえ無人である(かつては集落があった話しを既にしたが)。とはいえ中流部には千頭堰堤をはじめとする発電用の現役施設があり、いくらか関係者の出入りがある。

上流部は真に無人だ。かつては多数の林業関係者が住み込みで働いていたが、彼らは全て去った。

人の生活圏を基準にすれば、寸又川の上流部は大間よりも奥の全てのように思えるが、地形的特徴からすればそんなことはなかった。

地形的に見た寸又川の上流部とは、おそらく小根沢辺りから奥を指すのだ。

その中・下流部との違いは、川底に白い丸石による河原がほとんどないということだ。

川の二大作用である浸食と堆積のうち、上流部は前者に特化した景観として特徴付けられるものである。

つまり私は何を言いたいか。

それは、昨日までの千頭林鉄と今日の千頭林鉄は違うということだ。

同じ川であっても、遡行するにつれて雰囲気ががらりと変わるものだが、その境目が寸又川では小根沢であった。

難しさも危険度も、段違いだった。

7:37 《現在地》

橋は、落ちていて…、架かっていた!

…なんて文章にしたら、意味が分からないだろうな。

手前には橋桁のない橋台が、絶壁の上にへばりついていた。

そしてそのすぐ先には、別の赤い鉄橋が架かっていた。

上記の2行の光景が、同時に目に飛び込んできたのだから、

悲しむべきか、喜ぶべきか、とても悩ましかった。

そして…

谷底の迂回は不可能である。

したがって、

ここをよじ登れなければ、ゲーム終了。

あまりにも分かりやすい、反論を許さないシンプルな線引きをされた。

ここまでの探索で一番のゾワゾワに顔を歪ませながら、突破を目指して岩場の下へと向かった。

過去の探索者の苦闘を思う

7:44

結論を先にいうと、ここは越えることができた。

計画と葛藤と試行に5分、そして実際の登攀に2分を要して、ここへ辿り着いた7分後には落差5mほどの岩場を上り詰めた。

遠目には無理筋と見えた岩場だったが、存置ロープ代わりのビニール被覆鉄線に助けられた。

信頼のできない存置ロープには頼らないことが安全登山のセオリーだが、ここは使わせて貰った。

これがなければ、越えられなかった可能性もある。

存置ロープの残る場所はこれまでいくつかあったが(3ヶ所目かな?)、なければ越えられないという可能性を感じたのは、ここが初めてだった。

ここでセオリーを上書きして存置ロープの利用を決断した最大の理由は、あるもの全てを利用してでもここは越えたかったという、なんとも身も蓋もないものだ。嘘はつけない。

とはいえ、登る前にいろいろ試し、安全性を確認したうえでの行動だ。垂れていた存置ロープは1本でなく、2本の木の幹を支点に5本か6本垂れていた。そのため、たくさんのロープを同時に掴めて心強かった。

よじ登っている最中は、自分も必死になりながら、ここにロープを残した過去の踏破者の苦闘にも思いを致した。

おそらく、その彼(ら)もここまでの長い踏破で予め持ち込んだロープを使い切ってしまい、やむを得ず、ここでは現地調達のビニール被覆鉄線を使ったのだろう。

こんな場所にあるビニール被覆鉄線の正体は、これまで各所で見かけていた軌道沿いの電信線に他ならない。

私と同じ等身大の悪あがきを見せる過去の踏破者の存在が、心情的な部分以外で初めて役に立った場面だった。

7:45

ここまでの行程の中でも際どさが頭一つ分抜けていた辛勝をくぐり抜けた直後には、遠望の通り、久々の現存橋が待ち受けていた。

それは4連続落橋の先にあった、5度目の正直と言えるような現存橋だった。

もっとも、この褒美に対する喜びは、息の詰まるような緊張感を上書きするほどではなかった。

なんというか…、

このときにはもう私にとって橋は、架かっているいないを問わず、それ自体が禍々しいイメージを纏うものになりつつあった。

廃橋の存在は探索者にとって嬉しい褒美ではあるが、同時に、探索の成功を危うくするリスクでもあった。

大樽沢以降、一度も安全な橋になど巡り会っておらず、むしろ多くの息詰まる難所に橋が関わっていたことを思い出さずにいられない。

結果、私の中に「橋が怖い」という観念を作り出していたのだった。

久々の現存橋は、本探索で2度目の遭遇となる I ビーム桁橋であった。

全長15mほどの桁が対岸の橋台までひと続きになっているが、中央部にこの橋桁の腹を支える橋脚が1本立っており、2径間連続桁橋になっていた。

地味に、連続桁形式の橋を見るのは千頭林鉄では初めてではないだろうか。

また、本橋の大きな外見上の特徴として、桁材に施された赤色の塗装が、側面部分(ウェブ)にとてもよく残っていることがあげられる。

林鉄廃止以降は一切再塗装がされなかったと思われるだけに、この毒々しいほどの色鮮やかさは驚きであり、今日ある林鉄時代の遺構の多くが色褪せて淡い色になっている“常識”の前では、明治時代の街角写真に鮮やかな彩色を施したような違和感を与えていた。

そして、この恐ろしい立地と、たまたま赤色であったことが、“血色の橋”という、橋にとっては不本意に不吉な印象を持たせてしまった。

本橋には、銘板が取り付けられていた。

そしてその銘板の内容やデザインは、これまでのワンパターン(【例:小根沢橋梁(仮称)の銘板】 )とは少し変化していた。

)とは少し変化していた。

東京営林局建造

活荷重 FRS−5

製作 株式会社横河橋梁製作所

材質 SS41

前に銘板を見た小根沢のIビーム桁橋よりも3年後の架設である。

おそらくだが、この間にあった4ヶ所の橋跡にも、全て同形式の桁が架かっていたと推測している(橋台のサイズ感がどれもよく似ている)。

ようするに、小根沢橋梁からここまで1km間にあった木橋を順次鋼橋へと掛け替える作業に、3年という月日を要したのではないだろうか。

そして上記推測のように、この区間にある全ての橋が一度は鋼橋に掛け替えられていたとすれば、それらの過半数を墜落させた現状の破壊的荒廃度に震えが走る。

しかも、実に1本分は【落下した橋桁の残骸】 を見ていることが、多数の鋼橋が落ちたという推論に説得力を生んでいる。

を見ていることが、多数の鋼橋が落ちたという推論に説得力を生んでいる。

経験上、鋼橋やコンクリート橋といった“永久橋”は、道路用の橋と同じで、林鉄用もそう簡単には落ちない。それが落ちまくっているとしたら、やはり特別な原因があると見るべきだろう。

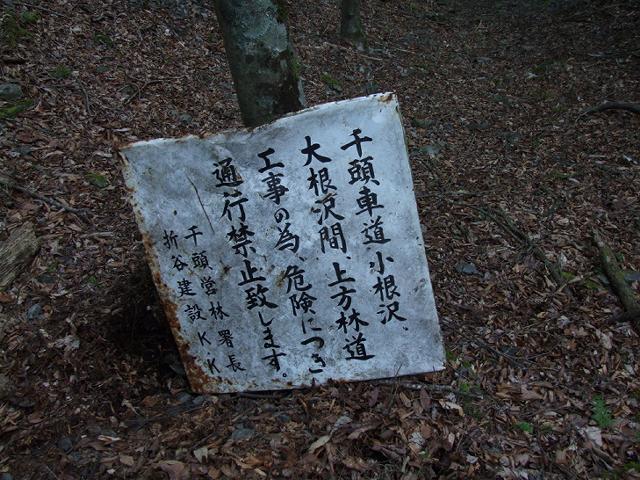

小根沢で見た【林道工事の看板】 が、ここでも頭にちらついた。

が、ここでも頭にちらついた。

軌道路盤の200mも上部の山腹で行われた左岸林道の建設こそが、軌道跡荒廃の最大元凶だと私は確信している。

7:48

これまで最悪の難関地帯を振り返って。

この撮影を最後に、対岸の巨大岩塔がとても印象的だった此度の難関を後にした。

頼むぞ〜、路盤……。

眼下の寸又川は依然として険悪の極みを演じている。

いま路盤が途切れてたらそこで試合終了だと明確に分かる場面が続き、全く気が気でなかった。

上を見れば、こんな感じである。

絶望と紙一重にいる状況がおわかりいただけるだろう。

そしてこの写真には、今朝の出発から今までの2時間見なかったものが、初めて写っている。

7:49 《現在地》

それは、今日の日の光だ。

小根沢停車場から1.3km地点付近にて、谷底の路盤に初めて今日の陽が届いた。

そしてこの変化が合図となったかのように、万年雪のように凝結していた探索にも、動きが……。