衝撃的な廃トンネル

2020/4/19 16:52

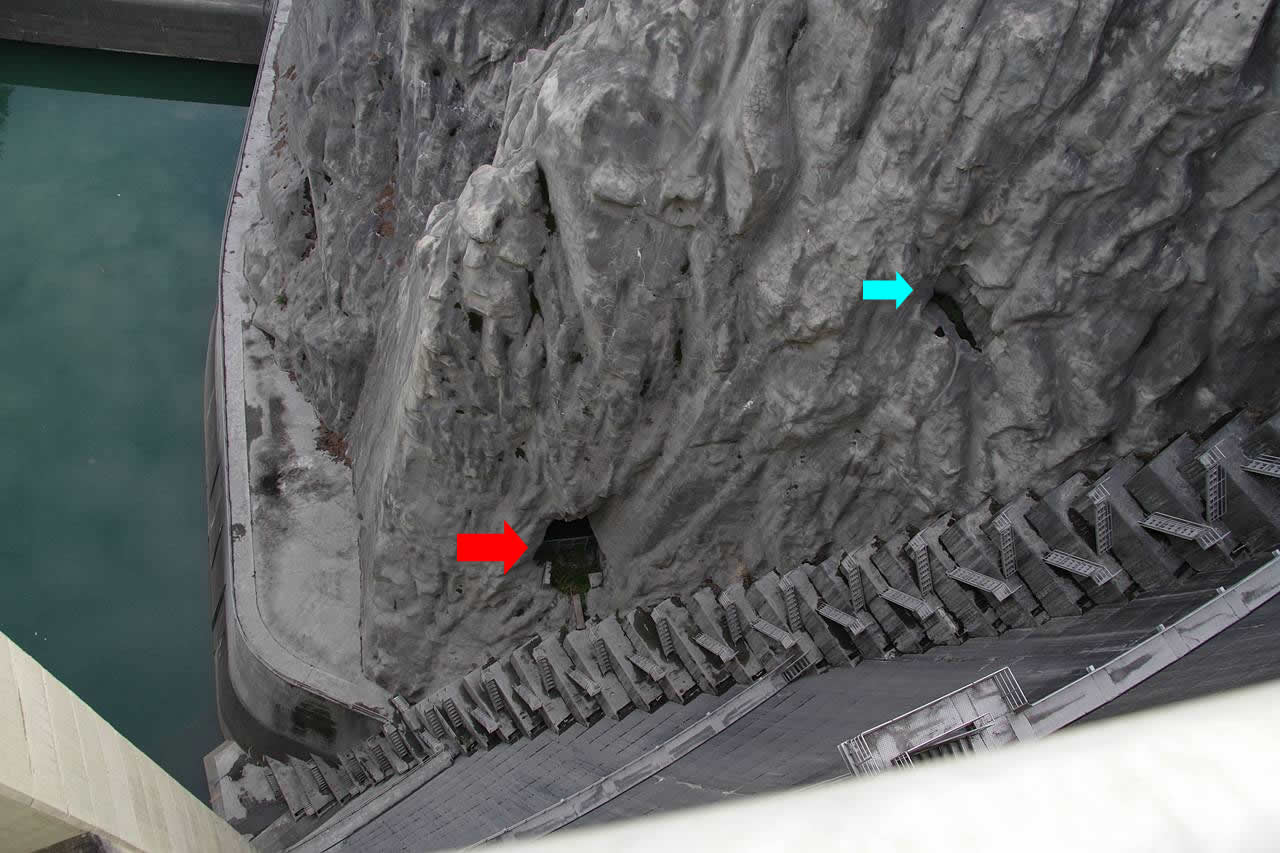

天竜川ダム統合管理事務所のツイートで、「ダム建設前の旧県道」と紹介されていた隧道の下流側坑口とみられる穴を発見した!

ツイートにあった画像は、上流側の坑口をダム堤上から見下ろしたものと、同じ坑口を正面から撮影したもの、洞内を写したものの3枚だったので、下流側坑口が現存しているかは不明だったのだが、いま現存が確認された!

しかし、本当によくぞ残っていたと思える立地だ。

ダムからは遠いはずのこちらの坑口でさえ、ダムに近い。ダム本体から100mも離れていないここは、普通の感覚ならば「ダム直下」と呼ばれてもおかしくない。ここから隧道はさらにダムへ近づいていくのだ。

それに、ダムは前方にあるだけでなく、足元約30m下方にも、波ひとつなく静まりかえった灰青色の水面を湛える【副ダム】 が横たわっていて、隧道の孤立した立地をさらに際立たせていた。

が横たわっていて、隧道の孤立した立地をさらに際立たせていた。

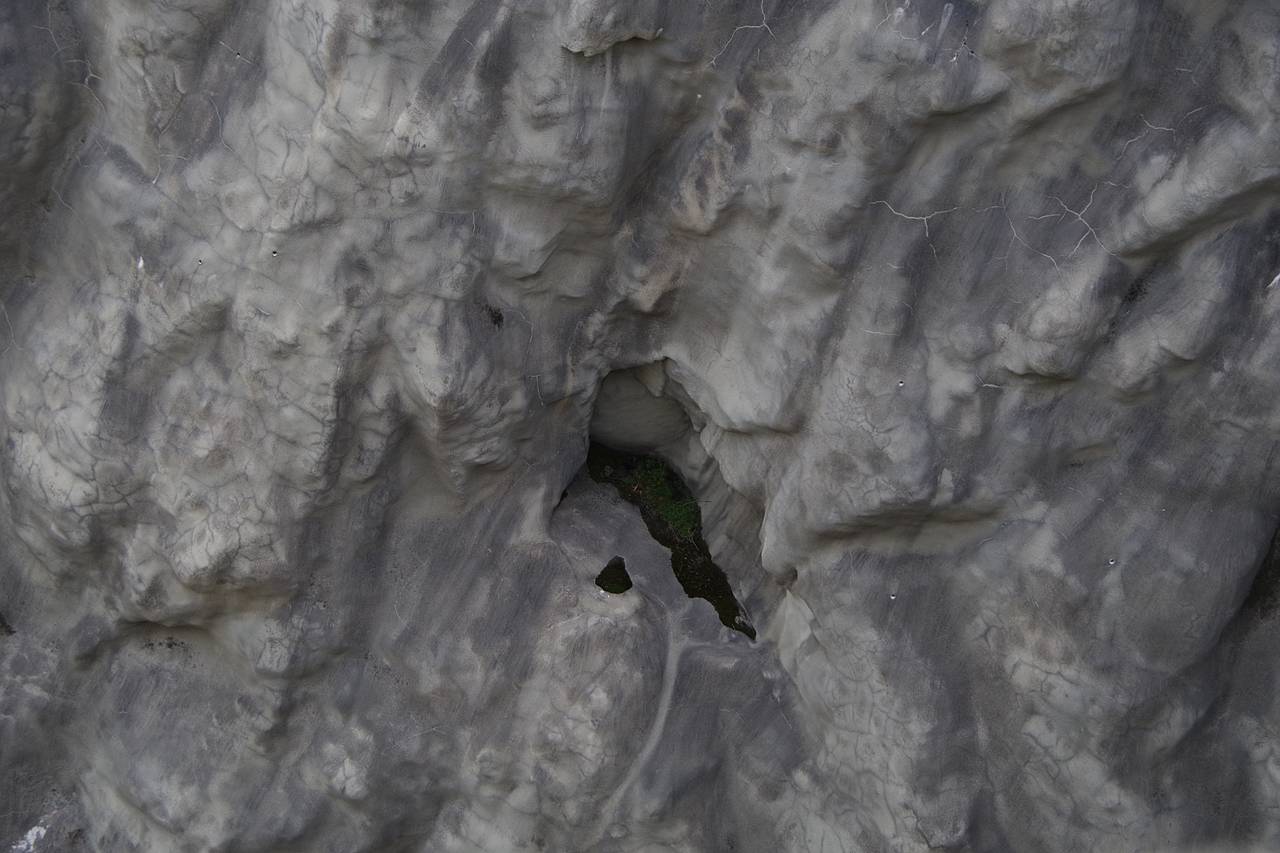

また、目の前の坑口を境として、それより奥のダム側斜面は、上も下も全てコンクリートを吹き付けられた人工の崖壁になっている。したがって、あと数メートル手前まで吹付けを行っていたら、坑口は埋め戻されていたかも知れない。

逆にこの吹き付けの斜面を除けば完全に素掘りの坑口であって、作られた時代が読めない。

ここでちょっと探索の本題から外れるが、私自身興味があったことを調べてみた。

レポートの前説で述べたとおり、私はこの探索の7年前である2013年5月にも小渋ダムを訪れ、ダム直下左岸の久原鉱業軌道を探索した。

そのときは右岸に今回発見した隧道があることには全く気付かなかったのだが、本当に見えなかったのかが気になったので、当時撮影した写真をつぶさに見直してみたのである。

左の写真は、ダムに向かって歩いているので、対岸は写っていない。

対岸にあまり意識を向けていなかったようで、その方向を写した写真はかなり少なかった。

だが、近くで数十枚撮影した中でたった1枚だけ、

写っていた、穴。

……写っていたのである。

当然、私の網膜にも写ったはずだが、残念ながら知覚しなかったらしい。

私の目が節穴だと笑われる覚悟はできている。

言い訳困難なくらい、写真には穴も道も意外とはっきり写っていた。

やはり、意識していないというのは、とても怖いことだと思い知った次第である。

以上、脱線でした。

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

ヨシ!!! 貫通している!

隧道は見事に直線で、目測7〜80mほど先に、面白みに欠ける半円形の出口が見えた。

隧道自体は平凡な形態をしているかも知れないが……、

笑いが止まらんのだけど!

だってさぁ……

ダムの壁の見え方が、未体験過ぎるんだよwww

しかし、いろいろ過去の探索を思い出してみると、旧隧道が後から出来たダムに

突っ込んで終わっているパターンというのは、これまでいくつも経験していた。

一番印象的なのは何度か行ってダムの両側から探索した湯田ダムの仙人隧道(上流側・下流側)なのだが、

草木ダムのケースや葛野川ダムのケースのように、工事中に仮設トンネルとして短期間使われたものもあった。

しかし、これまで経験したダム突っ込み型旧隧道は、いずれもダムが見えない地中で塞がれてたので、

坑口から外へ出てすぐの所でダム本体に進路を遮られて行き止まりになっているというのは、初めて見る。

ゾクゾクするような興奮の中、いざ 入洞!

独特の立地にある隧道だが、この写真からは立地の要素が完全に排除されているので、見慣れた廃隧道でしかない。

この隧道についての事前情報は、本当に例のツイートだけであり、そこにないことは何も分からない。

作られた時期も、名称さえも分からない。

お馴染みの『道路トンネル大鑑』の巻末トンネルリスト(昭和41年現在の都道府県道および国道にあったトンネルを網羅するリスト)にも、この隧道の記載はなかった。

ツイートには、「4トントラックが通れるくらいの大きさ」と書いてあったが、なるほどその通りである。

やや縦長断面の素掘りで、大型車や路線バスも通れそうな大きさだ。

もっとも、隧道直前に【巾1mほどしかない部分】 があったので、現状では車で到達することは不可能だ。

があったので、現状では車で到達することは不可能だ。

外の狭隘部分は、副ダム建設の影響で路肩が削ぎ落とされたのだろうか。

この立地を考えれば、隧道の入口が封鎖されていないことは意外というべきだろう。

もはやダムの関係者からも、道路や通路として認識されなくなって久しいのだろうか。

そんな忘れられたような隧道内部に、見たことがないアイテムが落ちていた。

持ち手が突いた金属製のバケツのようなものだ。

もとは金属製の蓋もあったようだが、錆びて抜けてしまっていた。

印象としては、農業や山仕事に使うアイテムっぽくはなく、工事現場に似合いそう。

ダムの建設に置き忘れたのだろうか? 或いは壊れて捨てた?

振り返る入口。

必ず戻ってくることになるのが分かっているので、少しでも身軽に行動するためにザックは入口に残してあるのが見える。

道路トンネルの出入口における線形としては、かなり最悪の部類である。

速度超過で外へ飛び出せば、曲がりきれず眼下の渓谷へ転げ落ちることになるだろう。

こうしたことからも、前時代的道路の印象は強い。

また、よく見ると洞床にコンクリートの溝のようなものがある。

大量の瓦礫に埋れていて形状はよく分からないが、ただの側溝ではないはずだ。

さらに配管のような金属のパイプも散らかっており、単なる廃止されたまま放置された道路トンネルではない感じ。

おそらく廃止直前には、道路としてではなく、ダム工事関連施設の一部として、何かの役割は与えられていたのだろう。

……気になるが、風化しすぎていてもうよく分からない。

洞奥に近づくと、坑口付近の洞床に沢山あった瓦礫の散乱が終息し、すぐに通行を再開できそうなほど綺麗な路面が残っていた。

とはいえ、轍は感じられず、よく均されたセメントの如き堅さを持った砂利の路面であった。

ゴミとかも全く落ちていない。

道路としての使用感がいまいち感じられない。

廃止から時間が経過しすぎているからなのか、そもそもあまり使われていなかったのか……、いろいろな想像が脳裏をよぎるが、隧道には語る意思がなさそうだった。

(チェンジ後の画像)

前よりも後にした闇が長くなったと感じた頃、洞床に不思議なものを見つけた。

なんだこれ?

洞床に何かの紋様状のようなものが刻まれていた。

大きな正方形の中心に、その半分ほどの正方形が収められた、漢字の「回」のようなデザインだが、内側の正方形は30度ほど右に傾いているのが印象的。

おそらく何かの大型機械を据え付けていた基礎かなにかだと思うが、どことなくファンタジーなデザインに私の想像は飛躍し、マス○ーソードのようなものが中央に突き刺さっていた跡ではないかと思ったりした。

……ほんと、なんの痕なんだろうな?

さすがに、道路とは関係ないものだと思う。

立地以外は平凡と思えた洞内が、思いがけない謎を呼びかけてきたが、

謎解きのヒントも与えられないまま、隧道の終わりは近づいてきた。

この出口の柵には、見覚えがある。

ツイートの写真では開け放たれていたものが、今日はしっかり閉ざされている。

しかし、事前のその立地を(画像から)知る者として、封鎖はやむを得ないと感じる。

むしろ、ここまで一度も封鎖がなかったことに驚きを感じる。

激しく“白飛び”した坑口の向こう側にあるのは――

外と呼ぶにはいささか無理のある風景。

The Absolute Wall.

すげぇ景色…。

16:56 《現在地》

こんな風景…… 42年生きてきて初めて見た。

道路とダムの関わりを沢山見てきたが、一つの極致を見た気がする。

ほぼ垂直の壁が立ち上がるアーチ式ダムであったことが、この位置からの景色を途轍もなく劇的にしていた。

信じがたいところに 私はいる。

見上げるダム、見下ろす隧道

2020/4/19 16:56 《現在地》

旧隧道の全長はおおよそ80mで、洞内は完全な直線だった。(チェンジ後の画像は振り返って撮影した)

いかにも昔の林道を思わせるような無骨な完全素掘り隧道だが、さほど手入れされている様子もない割に崩落はほとんどなく、ダムが築かれた山の地盤的な意味での強さが感じられた。

辿り着いた出口は、ほとんどダムの堤体と接触しているといえるほど近接しており、仮にこの出口を塞ぐフェンスゲートを越えて外へ出たとしても、先へ進める余地はない。そこは絶対的な意味での壁であり、壁の向こうには諏訪湖に匹敵するほどの水が湛えられている。

この出口を外側から撮影した写真は、“例のツイート”で見ることが出来る。

だが、せっかくここまで来たからには、ナマで見たいと思う気持ちがあった。

しかしm隧道の外へ出るということは、堤上の人から目撃される可能性が生じるわけで、それはリスキーだった。

(…敢えて探索時刻を夕方にした理由は……)

隧道を出ると、地面がない。

そこには一から百までが人工的なダム構造体があり、隧道が貫通している天然の岩盤と僅か2mほどの間隔で隣接している。

この僅かな間隔を、文字通りに橋渡ししているのが、手摺りが片側にしかない小さな人道橋だった。

カンカン……

一瞬だけ谷に響いた金属を踏む高い音。

トラップかと思えるほどに音が反響したのを感じ、どこまで届いたかと肝を冷やした。

道を愛する者として、リスクを背負ってでもこれが見たかった。

旧隧道の東口だ。

坑口には周囲の岩盤と合せてコンクリートが吹付けられており、西口とは印象を異にしている。

もともと素掘りであったわけだから当然だが、扁額など素性を明かすアイテムも見られない。

現在、隧道が何かに利用されている様子はない。

人道橋やフェンスにある扉の存在から、ダム側から辿り着けるようにはされているが、管理用歩道として活用されてはいない。

ここに長居する気はない。

あと数枚写真を撮ったら隧道へ帰るぞ。

下を見る。

油みたいに静止した副ダムのエメラルドグリーンが不気味だ。

その水面は近くに見えるかも知れないが、ここからおおよそ30mの落差がある。

水面へ降りていくダム管理用の階段通路が、狂わしいほど折り重なって見えた。

……こいつは関わり合いにならない方がいい…。

上を見る。

天端と呼ばれるダム頂上の雄大なアーチ曲線が、天と地を歴然と分けていた。

地を支配するのは人類であると誇示し、空を呑まんとするような光景だった。

あの天端が近くに見えるという人は居ないだろうが、おおよそ70mの落差がある。

上と下を合せて約100m。今いるのはその下から3分の1の地点なのだ。

ここは廃道探索の末に辿り着いた、生まれて初めての……そしておそらく人生最後の……アーチダム中腹に触れる体験だ。 誠に信じがたい。

上方に向けても、狂おしい階段の列が折り重なっている。

ぜったいに関わり合いになりたくない!

↑ 堤上に人影はないようだ。

【危険な姿勢】 で、わざわざこの辺りを覗き込んでいる人がないことに安堵する。

で、わざわざこの辺りを覗き込んでいる人がないことに安堵する。

が、(チェンジ後の画像)

対岸の管理施設はここからよく見える……

ということは……というわけなので(というかカメラでモニタリングされているだろう)、長居は無用である。

見上げたダムの壁面にも、桟橋として設えられた何本かの歩廊や階段が見えた。

高所が得意な人でなければ気を失いそうな立地であり、私の場所は遙かにマシだ。

なお、壁面に沿って立つ塔のような構造物はエレベータだ。

堤体が分厚いダムだと内部に収まっているので見えないものだが、堤体が極端に薄いアーチ式ダムであるため、外に添接されているのが面白い。

このダムの厚みは一番厚い下端部でもおおよそ17m、上の方になると10mにも満たないから、諏訪湖と同程度の5800万立方メートルもの水を支える壁としては感覚的に華奢と感じる。これはアーチ形式にしか出来ない芸当と言える。

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

最後に、ダムをタッチしながら、この得がたい瞬間をセーブする感覚で全天球画像を撮影。

外にいた時間は2分にも満たなかった。

撤収開始!

17:24 《現在地》

25分後の私は、“見上げた先”にあった。

隧道を戻り、リュックと自転車を回収し、急坂を無理矢理に漕ぎ登って70mの落差を克服、9年ぶりに小渋ダム堤上へやってきた。

なお、ここへ到達する直前、2年前に旧道となった【西下隧道】 が、すっかり塞がれているのを見た。9年前の通行が最後となった。

が、すっかり塞がれているのを見た。9年前の通行が最後となった。

天端道路の入口に掲げられていた、“ダムの見学姿勢”を指示する看板も、【9年前】 とは変化していた。

とは変化していた。

印象的だった“キケンな姿勢”のイラストがなくなり、“正しい姿勢”だけになっていたが、その“正しい姿勢”も、さらに安定した安全そうな姿勢に改められていた(笑)。

長さ約300mある天端道路に人影は全くなかった。

チェンジ後の画像は、【9年前】 と同じ辺りを撮影したもの。

と同じ辺りを撮影したもの。

相変わらず、大正時代の軌道跡がくっきりと見えていて、オブローダーには目の毒である。私はもう一度行きたいとは思わないが、一度は行きたくなる眺めなのだ。(右岸とは桁違いにキケンなので注意!)

9年前は、この軌道跡が目立つばかりに、左岸にばかり気を取られてしまった。

なんと右岸方向を1枚も撮っていなかった。

だから、ツイートで知るまで隧道に気付くことはなかった。

遅ればせながら…

初めて右岸へカメラを向ける。

さっきまでなんて所にいたんだと、思わず笑いが。

しかし、注意して見れば確かに隧道の坑口があるのが見える。

さっき自分がいた場所も、見えた。 「隧道18」と注記した地点だ。

ダムの堤体と地山の隙間を埋めるようなコンクリートの段々は、水面近くから天端の近くまで、50段近くもあった。

隧道へ通じているのは18段目であるが、11段目、24段目、36段目からは、堤壁を這う桟橋状の監査廊が分かれている。

0段目から36段目までは段々を上り下りする階段があるが、壁の色を見ると4段目以下は副ダムに水没することもあるようだ。

これは読者の佐奈明彦氏にご提供いただいた画像。

左岸にある管理所近くまでカメラを引いて右岸を撮影すると、

隧道の両坑口を同時に確認できるというのだが、確かに見える!

(佐奈氏も撮影当時は隧道の存在に気付かず、このレポートの公開をきっかけに見直して気付いたという)

全長約80mの隧道は、谷底からおおよそ30mの高度で、まっすぐ地中を貫いている。

それもかなり地表の崖面に近い位置を貫いている。と同時に、ここは隧道抜きでは

自動車の通り抜けが考えられないような、極めて厳しい崖であったこともよく分かる。

間違いなく、難工事だったろう。

また私の写真に戻る。これは隧道をほぼ真上から見下ろして撮影した。

言い逃れが出来ないレベルでよく見えていた。

おそらく11年前にこれを見ていたら、今回と同じルートを探し出して探索したと思われる。

それはそれとして

もう一つ穴が見える?

塞がれているが、ここにも穴があったっぽい。

下の隧道と較べると遙かに断面も小さいし、こっちはおそらく、

ダムに付き物の試掘坑跡だろう……… たぶん。

あの場所を人が最後に訪れたのは、約50年前。

そしてもう永遠に誰も近づけない。

隧道が“あの状態”でなくて、本当に良かった…。

“穴” といえば…

同じ堤上から見る上流側、小渋湖の風景の中にも、あった。

ここからちょっと左(右岸側)へ視線を向けると……

ここにも、近づけない穴が…。

しかもこっちは開口している。

残念ながら、地形的にも事件的にもマジで近づきようがないので、

中を確かめることは出来ないが、これもまた試掘坑の跡なんだと思う。

満水時だけ水面下になるが、谷底から見れば非常に高い位置にある。道路ではあり得まい。

ただ、細い尾根に穿たれているので、もしかしたら貫通しているかも知れない。

試掘坑の存在より、私がこの地形を見ていて気になったのは、

この細い尾根は、水面下でどうなっているのかということ。そしてもう一つ、

水面下の旧県道は、この尾根をどうやって躱していたのかということだった。

この先は机上調査に譲ろう。

このダムには、隧道の存在よりさらに驚くべき事実が、まだ眠っていた。

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|