続・地果てるところのめちゃアツ軌道風景!

2023/10/25 7:29 《現在地》

高台の上にある現在の分遣瀬(わかちゃらせ)から、海岸付近にあったというその旧地を目指している。

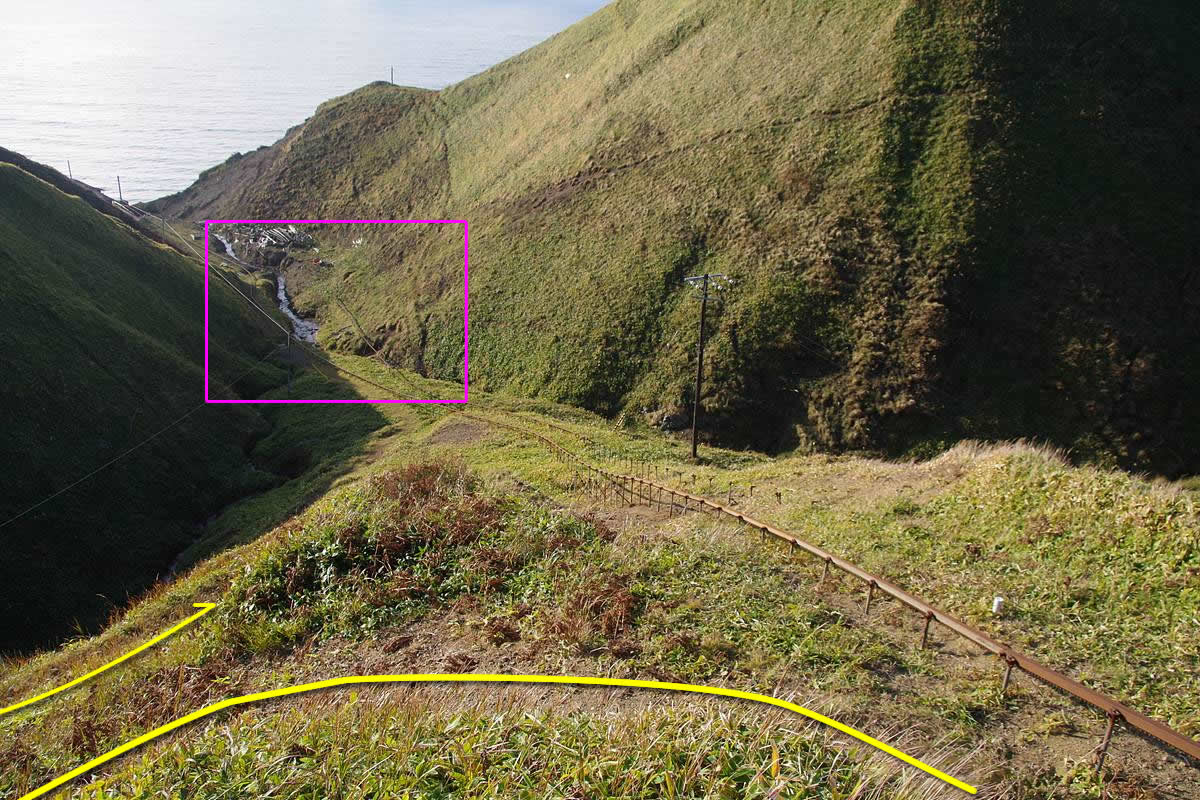

現在地は両者間の落差の半分にあたる50mを下ったところだが、ここから尾根の傾斜が急激に強まり、歩道は勾配を緩和するために九十九折りの迂回を始めた(画像の黄色い矢印)。一方でモノレールは傾斜をものともせずに、これまで同様、真っ直ぐ尾根の中央を下って行くのであった。

チェンジ後の画像は、ここまで来てようやく鮮明に見え始めた谷底の様子を望遠で覗いた。

潰れた建物の屋根らしいものが見えるので確かに旧集落跡地らしいが、ここから見える谷底の平地はとても狭い。猫の額と言わねばなるまい。

そんな望遠風景の中で、並走する新旧線のモノレールの線路が小川の両側に分れていた。その様子は、どこかの地方都市の鉄道を上空から空撮したような、自然な“鉄道らしさ”を醸していて、愛おしかった。

九十九折りといっても車道になり得るような広さや緩やかさはなく、電光形にギザギザと下っていく姿は、歩道だけに許されたものだ。

現在でこそ産業用モノレールという交通手段もあり、おそらく関係者はそれに乗車して行き来していると思うが、歩道も保たれている。

モノレールがいつからあったのか気になるところだが、集落が下にあった時代には、住人だけでなく郵便配達員のような外部の人間も頻繁に歩いたことだろう。

そしてそんな自動車では決して辿り着けない、訪問に大量の運動量を余儀なくされる集落が、この海岸線にはいくつも並んでいたのである。

歩道から横目に見る、モノレール軌条の眺め。

地上70cmほどの高さに地面の傾斜と同じ角度(だいたい35°)で架設されており、これは隣の旧線も同じだ。

一般にラック・アンド・ピニオン型式の産業用モノレールは、45°の傾斜を安全に昇降できるらしいので、このくらいはお手の物なのだろう。

線路脇を歩けば近道が出来るが、乾いた土が露出していて如何にも滑りやすそうなので止めておいた。

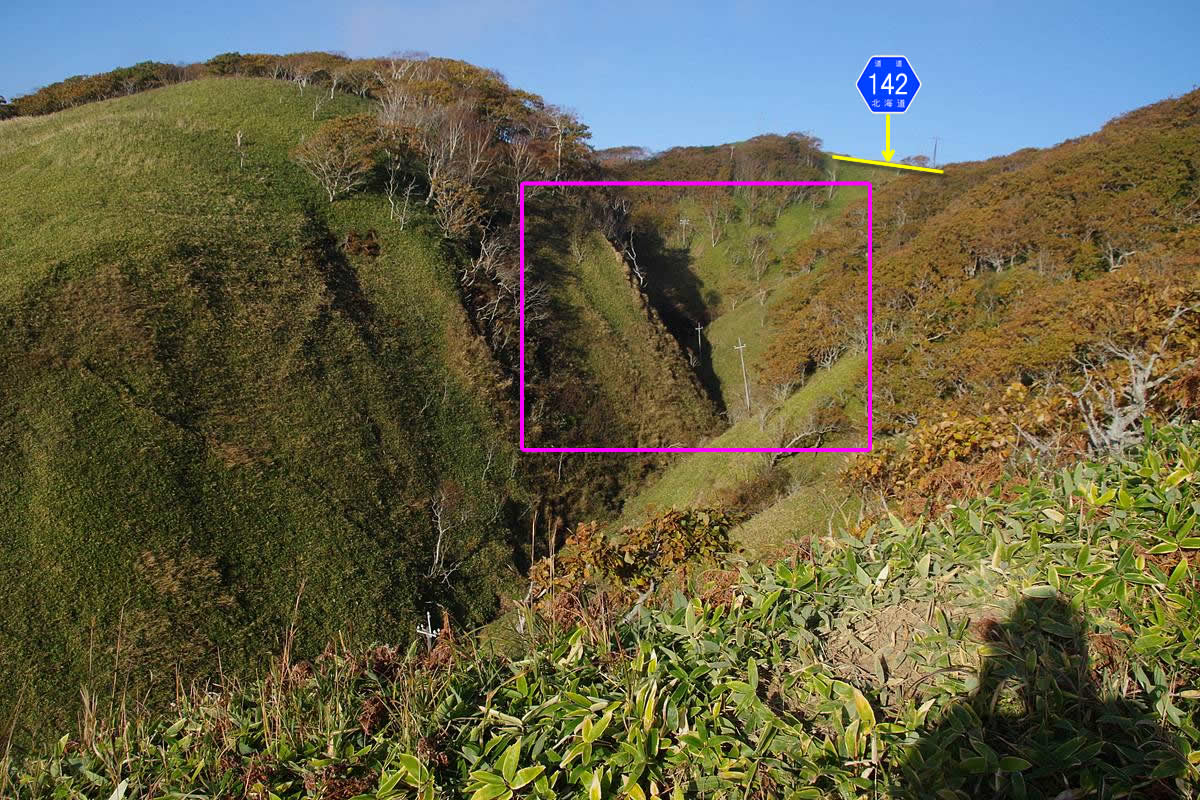

いまいる尾根の西側の谷を眺望している。

この谷は極めて急傾斜で、ほとんど崖に等しい角度の斜面が多くある。

谷を登り切った尾根の上を道道が通っており、そこからこちら側を撮影したのが、前回の【この写真】 だ。

だ。

いかにも交通不適な険しい谷だが、古びた木造電信柱の列が谷の中を果敢に登り降りしている。

電話線はいまいる尾根にあるので、向こうは送電線だろう。谷底にあった旧集落に送電していたのだろうが、集落の移転によって既に役目を終えている。

人が文化的な生活を送ろうとすれば、その周囲には道だけでなく、様々なライフラインの保守管理が必要となる。そしてそれを行えるのは、その場所まで到達した人間しかいない。そんな僻所暮らしのマンパワー的現実の厳しさを物語る孤高の眺めだった。

7:31 《現在地》

樹木は切り株すらも存在せず、膝丈よりも低いササが辛うじて地面に彩りを与えている。

実質的にはほとんど裸地同然の荒涼とした谷底に、まもなく辿り着く。

尾根の両側から集まってきた沢が1本になると同時に、歩道とモノレールも合流する。

そんなわけで、下り始めて約8分で、分遺瀬集落の旧地へ到達できた。

これはたいした時間と距離ではないように思うかも知れないが……

下りてくるのは簡単でも、戻るのは一仕事だぞこれ…。

それに、私はおそらく人生で一度きりここを往復するだけだが、玄関を出る度にこの坂が待ち受けているという大変さは、計り知れないものがある。

ましてや私はこの上に車まで待たせているが、その準備をせずに歩いて外の世界へアクセスしようとしたら、例えば最寄りの鉄道駅は山を越えた10km以上も先である。私がいま歩いたのは、この地へ通じる古き足跡の、ほんの一歩目に過ぎない。

谷底に到達した新旧のモノレール軌道(右が現役の新線、左がおそらく旧線で廃止済)は、谷の両側に分れて進むようになる。

新線は左岸の歩道沿いを通り、その行く手に1軒の小さな木造建築が見えてきた。背後は一面の海である。

いま初めて目にした建物だが、最新の地理院地図にポツンと一軒だけ描かれている“辿り着く道のない建物記号”の正体が、これである。

村影氏の2013年の訪問時も報告されているこの建物は、それから10年後も健在であった。

一方、右岸へ渡った旧線は、忽然と消える。おそらく廃止後に撤去されたのだろう。

その先には風雪に押しつぶされたような1戸の木造家屋の残骸が展開しているが、川の浸食によって土地自体が流失しつつある。

崩れた建物の周囲には、様々な物品が散乱している。

その中に自転車(ママチャリ)が見えた。私が下りてきた坂道を自転車を押して通行したのだろうか。それともモノレールを使って上げ下げしたのか。

他に小さな子供が遊ぶ車も見えた。ここがいわゆる出作り小屋のような仕事用の家屋ではなく、家族の暮らしが営まれる住居のある土地――集落――であったことを物語っている。

7:33 《現在地》

海陸の狭間(はざま)の狭き谷口に、ポツンと佇む一軒家。

旧分遺瀬集落由来の現存唯一の建物だと思うが、痛みが進んでおり、目に見えて分かるほどの傾きと歪みがある。

だがそれもやむを得ないはずで、土台となる地面が隣の川に削られ消失しかかっている。

この侵食のために、歩道が通る地面も失われており、代わりに“鉄橋”が架けられていた。

手作り感満の鉄橋は、単管(いわゆる鉄パイプ)の骨組みに、床板代わりとして5列のモノレール用ラックレールを敷いた構造をしており、愉快なことに、両側に設けられた手摺りの片方は、そのままモノレールの走行線を兼ねている。したがってこの橋は、歩行者とモノレールの併用橋である。

渡ってみると、足元のラックレールの撓みがずしりと感じられるので、ちょっと怖かった。

ところで、チェンジ後の画像の矢印の位置にあるものに注目して欲しい。

川の上に張り出して架設されているこの三角形の骨組みは、モノレールの分岐器である。

これは使用されていない旧線側にある施設だ。

この場所のモノレールの配線は少し複雑で、チェンジ後の画像に色分けした3本のラインを想定できる。

おそらく3本が同時に存在したことはないと思うが、旧線(黄)と新線(赤)の他に、それらを結ぶ渡り線(緑)の形跡があり、分岐器は旧線と渡り線を分けていた。

旧線から新線への切り替えが段階的に行われた名残りだったりするのだろうか。

廃線ファンの琴線をちょいちょいくすぐってくるな、このモノレール。

鉄橋から見る、現存家屋。

建物の下の地面が喪失しかかっており、コンクリートの土台も宙に浮かんでいる。玄関も空中となり、出入りには梯子を用いる有様だ。

しかし、(この写真には写っていないが)外壁には電気メーターボックスもあり、かつては電気の灯る住居であったことが窺える。

現存家屋を半周するように、モノレールと歩道が並んで回り込む。

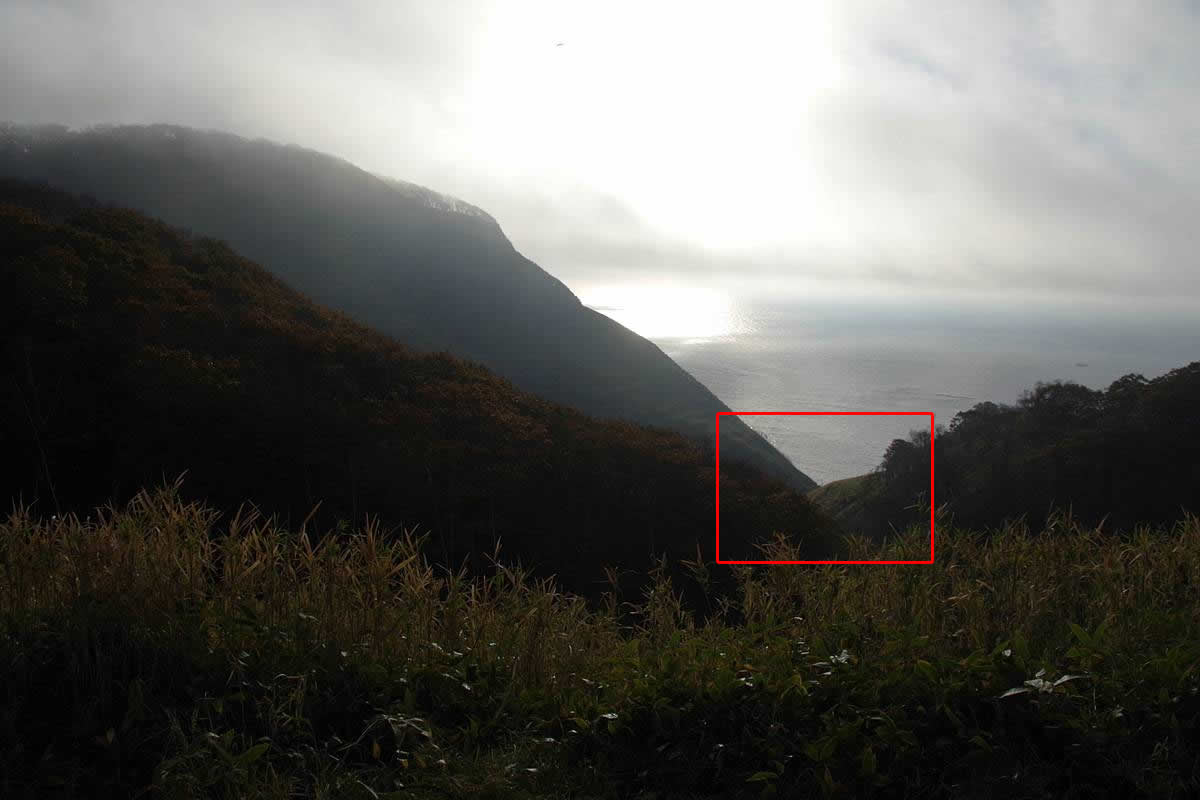

行く手の地面はもうほんの少ししかなく、絶海に接する陸界の果ての風景だ。

ここが旧集落地の果てだが、道とレールが終わるところまで見届けたいと思う。

なお、モノレールの旧線はこの先に痕跡がなく行方不明だ。ここが終点だった可能性もある。

海を背にして振り返る、旧分遣瀬集落。

集落という言葉に広さと戸数の明確な下限はないと思うが、人が住んでいた建物の痕跡は2戸分しかなく、他に住居を建てられそうな平地もほとんどない。畑の跡らしき段々が少し離れた尾根の上に見えはしたが、家居を取り囲んでいるのは自然のありのままの地形である。山をコンクリートの擁壁を固めるとか、川を堰堤で堰き止めるとか、道をコンクリートで舗装するといった、大掛りな土地の改変を伴う基盤整備が行われた形跡がなかった。最寄りの車道(道道)までの距離は数百メートルだが、そこには100m以上の落差があり、最後まで車両交通を享受しなかった。

次回後編は、この狭く辺鄙な谷間に人間を定着させてきた源に至る。