神路駅の構内配置について

| 神路駅 簡易年表 | |

|---|---|

| 時 | 出来事 |

| 大正11(1922)年11月8日 | 一般駅として開業 |

| 昭和42(1967)年 | 神路集落の最後の農家が離村 |

| 昭和49(1974)年10月1日 | 貨物取り扱いを廃止 |

| 昭和52(1977)年5月25日 | 信号場化。ただし仮乗降場として旅客扱いを継続 |

| 昭和60(1985)年3月14日 | 廃止 |

| 平成17(2005)年5月頃 | 残存していた駅本屋を老朽化のため撤去 |

wiki「神路信号場」を参考に作成

駅跡地での捜索をレポートしている途中であるが、ここで一度、在りし日の駅の姿を把握しておきたい。

どこにどのような施設が配置されていたのかを知ることが、現状との比較をより正確に行うために必要である。

本編「導入」にて既に神路駅や神路集落が辿った経過を解説済だが、ここでは神路駅の構内の模様を知る手掛りとなる資料を紹介しつつ、在りし日の神路駅に思いを馳せてみたいと思う。

右年表のように、神路という駅は大正11(1922)年から昭和60(1985)年までこの地に存在していた。ただし最後の8年は信号場として運用されており、同所へ職員を輸送するという名目で1日1本だけ列車が止まる仮乗降場という扱いであったから、厳密には駅ではなかった。

この駅の構内の模様を知る手掛りとして、まずは航空写真がある。

中でも信号場となった昭和52(1977)年に撮影された画像は、カラーかつ高解像度のため、とても有用である。

右図が昭和52(1977)年の航空写真である。

列車の交換のため駅の前後は複線になっており、それを挟み込む2面のホームが存在した。

1番線側にいくつもの建物が見えているが、これらは全て国鉄の敷地内に配置された鉄道関係と考えられる。既に駅前の神路集落は無人であり、建物らしいものは見えず、道も緑に覆われてしまっている。

駅にある一番大きな青いトタン屋根の建物が、平成17(2005)年まで残っていたという駅本屋(駅舎)とみられる。

他に5軒前後の小さな建物が写っており、大まかな構内の配置を知ることができる。

また、駅の北側は複線プラス1線が敷かれているようで、一番西側の線路は廃止済の貨物線ではないかと思う。当駅は昭和49(1974)年まで貨物の取り扱いもしており、貨物ホームや鉄道倉庫などがあったと考えられるのである。また、神路集落には日通の取り扱い所があったそうだ。

外部と接続する道がない神路駅の主な貨物は、駅東側の全域を擁する北海道大学演習林(現:中川研究林)からの林産物輸送であったようだ。

そもそも、神路駅の設置は、「北海道大学演習林の強い要望もあって、木材を出すことに目的がありました(『中川町史』1975 p.263)」というほど、演習林と深い関わりがあった。

鉄道が開設された土地も演習林内であったし、集落が出来たのも演習林内であった。それくらい、神路駅を語るうえで演習林との関わりは切り離せないものであったが、その割に、駅と演習林内の他の林道を結ぶ林道が整備された形跡がなく、どのようにして駅へ集材していたのかが不明であるなど、謎があるのも事実である。(おそらく、かつての飯田線のように、夜間に駅以外の場所に貨物列車が臨時停車して積込みをしていたのではないかと思うが)

『ふるさとの駅 北海道から鹿児島まで 写真集』1973より

この写真は、昭和48(1973)年にベストセラーズより刊行された鉄道写真家大森堅司氏の写真集『ふるさとの駅 北海道から鹿児島まで』に掲載された神路駅の写真だ。

附属する印象的なキャプション「乗降客はほとんどない。秘境の道標のごとく駅が建つ」は、本編冒頭で紹介済だが、その写真がこれである。

上記の航空写真よりも4年前の風景で、建物の配置は変わっていないように見える。

積雪期のため見通しがとても良いが、貨物線がありそうな場所は雪に埋れきっていて、実質的に廃止状態だったのかもしれない。

また、駅の背後は神路集落があった場所だが、建物は全然見当らない。小学校も含め、既に解体されているようだ。

一方で、川の対岸にある国道40号の存在が、スノーシェッドなどから窺える。

そして、国道の背後に聳えているのが神居山で、アイヌの人々が神聖視した山だ。神路という地名の由来にもなった。

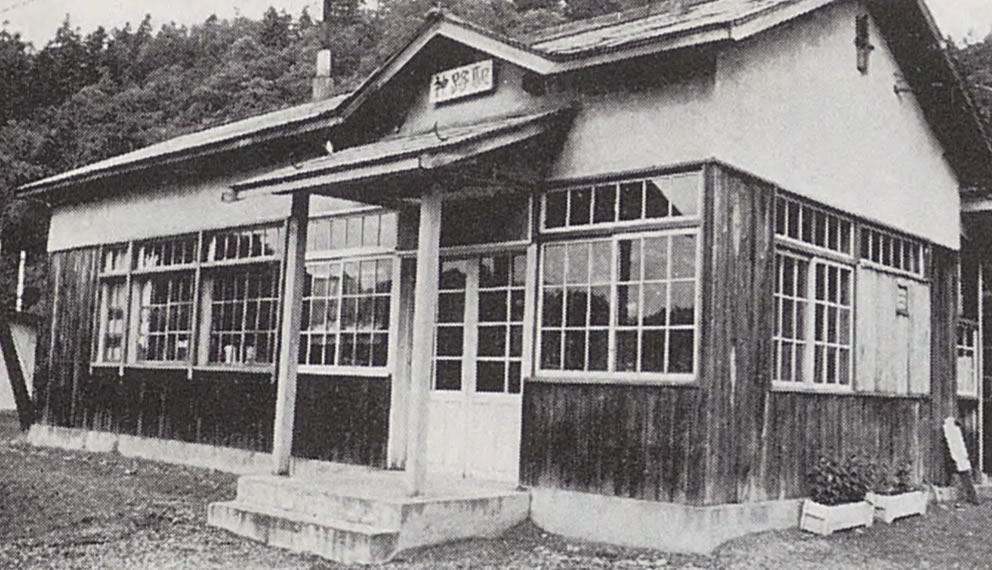

『日本の駅 写真でみる国鉄駅舎のすべて』1979より

続いては、昭和54(1979)年に竹書房から刊行された『日本の駅 写真でみる国鉄駅舎のすべて』に掲載された神路駅の写真だ。

駅前側から駅本屋を撮影している。

大正11年の開業当初からの建物であったのかは不明だが、そう考えるのが自然と思える典型的な古い造りの簡便なる木造駅舎である。

入口に掲げられた「神路駅」のプレートが誇らしげだ。

この駅舎が外観以上に特殊であると思うのは、外部から駅を訪れる経路がないという特殊な立地上、神路に生まれた人でもない限り、ほぼ全ての訪問者が、ホーム側からの景色よりも先にこの正面外観を見なかったことだろう。

そんな駅があるというのがまず面白い。

次に紹介するのは、今回唯一の映像素材だ。

NHKが公開している「NHKアーカイブス」に、「1977年の神路駅」と題された3分51秒の短い映像が存在する。

是非アクセスしてご覧いただきたいが、この映像によって駅本屋の内部の様子が判明した。

一般的な駅舎と同じく、事務室と待合室が合体した建物であり、窓口と改札口があった。

ただ、撮影された時期は信号場となった直後であり、既に窓口も待合室も通常の運用を終えているようだ。

最後に紹介するのは、当サイトの読者からご提供いただいた貴重な写真だ。

撮影者はsakhalin-tan-naru-ippankyaku氏(X:@ippankyaku)で、昭和59(1984)年7月25日に「佐久駅から筬島駅への往路と復路の双方が停車して驚き慌てて撮影しました(てっきりこの列車は通過かと)」という経緯から、神路駅の構内で撮影したとのこと。

昭和59(1984)年といえば、神路信号場が廃止される前年であり、仮乗降場としてもまさに最末期である!

ご提供いただいた写真は全部で3枚。

順にご覧いただきたい。

撮影・提供:sakhalin-tan-naru-ippankyaku氏

ホーム側から撮影した駅本屋。

左側の凹んだところが改札口の跡、右側の扉が駅事務所というか信号所事務所の出入口だろう。

「安全第一」の標語が、信号所っぽい。

また、改札柵は既に撤去されていそうに見える。

撮影・提供:sakhalin-tan-naru-ippankyaku氏

おそらく駅本屋北側の構内の様子だ。

仮乗降場となってからも、駅名標は存置されていたことが分かる。

駅名標の後に花壇があり、綺麗に手入れされている。しかし、この翌年には……(涙)。モミっぽい盆栽も形が綺麗だ。

背後には3軒の建物が見えるが、それぞれの用途は残念ながら分からない。

右の建物の入口に3文字の看板があり、「電気室」のような気がする…。

中央の小さな建物はひときわ古びているが、「節約」という文字が書かれているのが印象的。備品庫?

左の建物の外観はトイレっぽくもあり、倉庫っぽくもあり…。

撮影・提供:sakhalin-tan-naru-ippankyaku氏

佐久(稚内)方向へ出発した車内から遠ざかる神路駅を振り返って撮影したものだろう。

右側の線路は奥の構内で終わっているように見え、元貨物線か。しかし線路は意外に綺麗なままである。保線基地などとして利用されていたのかもしれない。

本編の私はいま、この景色のどこかへ辿り着いているのは確かだが、写真に写っているような分明な遺物は、もう何もなさそうである。

この章の最後にまとめとして、これまでに提示したビジュアル資料を総合的に解釈して、昭和52(1977)年頃をイメージした構内の想像図を描いてみたのでご覧いただきたい。

①〜⑥の建物は正体が分からないが、ippankyaku氏の2枚目の写真に写っているのは、②③④の建物ではないかと思う。

おそらく鉄道に詳しい方であれば、より具体的かつ正確に配置を再現できると思うので、全て反映できるかは分からないが、ぜひご意見を伺いたいところ。

次回は、このように想定した構内の配置と対照しつつ、さらに駅跡の調査を続行する。