�呐���̏����ȃX�m�[�V�F���^�[

2018/4/27 14�F09

�����k�����800���̒n�_�܂ŗ����B�c���400���ł���B

�����ɂ́A����܂œo�ꂵ�Ă��Ȃ������ی`�̕��������݂��Ă����B

���̌`�̕������X�m�[�V�F���^�[�ƌĂ�A����n�̎R�x���H�ł͌����Ē��������̂ł͂Ȃ��B�n���������h�����ʂ����邪�A��҂ɂ��Ă͎l�p�`�́i�����܂ł悭�����`�́j�X�m�[�V�F�b�h�̕����@�\�I�ł���B

���̃X�m�[�V�F���^�[�A�ፑ�̎R�x���H�ł͍������͂Ⓙ�����Ȃ��\�����ł͂��邪�A�S���I�ɐ�������n�߂������͏��a40�N�����i�w���{���H�j�x�Ɂu���a40�N����菙�X�ɂȂ���댯�n�_�ɍ��X�m�[�V�F�b�h�i�����j�X�m�[�V�F���^�[�ȂNJe��̖h��E�h��{�݂��݂����Ă������v�Ƃ���j�A���̓��ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ͓��M����ėǂ��B�����炭�������������Ԃ�10�N�ɖ����Ȃ��������낤�B

���̂悤�ȓy�؎j�I�Ȓ����������邱�ƂȂ���A�i�F�Ƃ��ẴC���p�N�g�̑傫�������������B

��������Č���ƁA����͓��H�̈ꕔ�ƌ��������A�R���ɒu������ɂ��ꂽ�g��̕��́h�̊����������B

�\�����Ƃ��Ă͌����ꂽ���̂ł���͂����A���������Ȃ������B�ǂ��ł��������Ƃ��Ȃ��Ɗ�����i�F�́A�o�����d�˂邲�ƂɌ����Ă��Ă��邪�A�����ɂ��ꂪ�������B

�E�̎ʐ^�̂悤�Ɏ��͂̌i�F�̒��ɒu���ƁA�N��������Ȃ��������邾�낤�B

����܂Ō��Ă��������B�Ɗr�ׂĂ��A���܂�ɒZ�����A�Ȃ������ɂ����s���|�C���g�ɍ��ꂽ�̂��䂾�B

�����āA�������ꂪ�S�����Ă����Ƃ��Ă��A���S�ɂ͂قlj����������낤�Ƃ��v�����B

�Ȃ��Ȃ�c�c

���肪�ؚ����B

�����ƒ��̑����X�m�[�V�F�b�h�������ݕ��Ă��钆�ŁA����ȂɎx�����ׂ�������V�F���^�[���ǂ��ς��Ă������̂��Ǝv���B

�����ɓy���ڂ��Ă��Ȃ����玩�d���y���������Ƃ�A�A�[�`�Ƃ����\�����̂̎��������A�����ڈȏ�̑ϋv�������������R���낤���B�P���ɒZ���������Ƃ��v���X�ɓ����Ă���̂��낤�B

���Ȃ݂ɁA�����悭����X�m�[�V�F���^�[�̑������A���ǂ̒��قǂ̍����܂ł̓R���N���[�g�̊��ȕǂō\������Ă���A����Ɗr�ׂĂ��ؚ��ł���B

�܂��A�ݒu�ケ���ő�K�͂ȓy���ЊQ�������N���Ȃ��������Ƃ��m�����낤�B�����ɑς�����\�����ɂ͌����Ȃ���B

�������A���Ԃ�����x�̊��I�͂�������P���Ă����悤�ŁA�R���̕t�����̕������炻�̗������荞��ł��Ă����B

�C���ɂ͒������邾���ŁA�ǔ����t���Ă��Ȃ������炵�����Ƃ��A�����[���B

�i�F�������邽�߂Ƃ������͖��葋�������̂��낤���A�������ŋ����̊���Ɉ������͏��Ȃ��B

���������A���������P�Ԑ����̃X�m�[�V�F���^�[�́A���܂葽���Ȃ��B�P���̓S���p�̃X�m�[�V�F���^�[�݂������B

�i���j

����Ȃڂ낫��̊Z�ŁA�g�N�Y���h�ƌĂꂽ�ڈΐe�s�m�̐�ǂɒ��݂����낤�Ƃ́A�Ύ~�I

�v�킸����Ȉ������݂��䎌���Ƃ茾�ɂȂ��ďo�ė����B

�N�炩�ȉ����ł��������Ƃ��A�����铹�̕K�������A���������肳���Ă��܂��Ă���悤�������B

����ȘN�炩�ȏt�̓��ɁA���̓��Ŏ��ʂȂ�Ă��ƁA�z���������Â炢�̂ł���B

���낢��ƌb�܂ꂷ���Ă����B

�悤�͂��̃N�Y���̋����A�v�X�̗��q�ł��鎄�ɂ́A���Ɂu�C�[�W�[���[�h�v��p�ӂ��Ă��܂����炵���B

�����Ƃ����Ԃɒʂ蔲�������A���̐���V�F���^�[���ݒn�ƈႢ�������Ȃ����̎ΖʂɁA�g�H�h�����X�Ɖ�������Ă����B

���S�Ɍ������̒������U�����I�����炵���A���Ƃ͂��̑��ނ���W���Ɍ������ăg���o�[�X�C���ɉ����čs���̂ł��낤�B

�\�������A����őł��~�߂ƌ�����B

�������������^�C�~���O�ŁA�U���̐������m�M�����I

�����ɓ������������Ƃ̖��c�𗯂߂đ����ɘȂރV�F���^�[�ɁA�ʂ���������B

�H���Ɍ����锒�����̂́A�K�[�h���[�v�̎x�����B

�����Η����قǂɁA���̍\�����̑��݂͕����Ă���B

�X�m�[�V�F���^�[�Ƃ����V���Ȑݔ��̋@�\���m���߂邽�߂ɁA�����I�ȖړI�Œu�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l�����قǂ����A����l������A����20���قǂ��s���|�C���g�Ɏ�鍇����������o����̂��B

���邢�̓V�F���^�[�Ƃ������̒ʂ�A�ʍs�l���ˑR�̐���Ȃǂ���g�����ꏊ�Ƃ��Đݒu�������Ƃ��A�l�����邩���m��Ȃ��B�������A�ԓ��Ƃ��Ă͓~�G���ł������낤���c�B

�����܂łPkm���炸�̋�Ԃ́A�{���ɐ��肾������ŁA���ɖ��ȃ��|�[�g�ɂȂ������A�����ŏ��߂ĕ��ʒ��x�̑��i�݂��������ꂽ�B

�����炾���A���]�Ԃ��������܂Ȃ��Đ����������Ƃ��v�����B�����ꏊ�́A���݂̕����������������낤�B

���Ղȑ������ɉ��邾���ɂȂ�A�U��Ԃ�p�x���������B

�����i�ނ��ƂɐU��Ԃ�A���\�L�̍D�̌��������炵�����Ɛɕʂ����B

���̉��]�ɁA���݉z���Ă��������A���k����Ă���B

����Ό���قǁA�����ɎԂ��ʂ�铹���ђʂ����悤�ƍl�����̂̐l�̓x���ɁA���S����B

���ȂǁA�w��̊R�ɂ܂��Ј�����āA�����͒ʂ�ׂ��ł͂Ȃ��ƌh�������������A�悭���������������B

�������A�Z��詓��ƒZ���؋����P�{���A����Ƃ������̐ؒʂ��Ƃ����A�ĊO�ɏ��Ȃ��\�����Œʂ蔲���Č����Ă���B

��{�I�ɁA�R���Ζʂ��R���ɂ����Ƒ����Ă��邱�Ƃ��A����ʂ��ő�̋��菊�ɂȂ��Ă������A

���̂���R���̂ǂ���ʂ邩�͐v�҂̍ٗʂł���A���ꂪ�܂��G�łĂ����悤�Ɏv���̂��B

���[�g�͒P���ł͂Ȃ��A������艺�����肵�Ȃ���A�I�݂ɐ�J����Ă����Ɗ�����B

�I�Ղ͂���܂łƊr�ׂ�ΒP���ȓ������A�Ȃ��炩�ł͌����ĂȂ��B

���`�߂�y������̐Ղ���������ق��A�H�オ��ʂ̑��Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ����x���҂��Ȃ��B

��ԗǂ��G�߂ɕ����Ă��A�ʓ|�ȓ����Ɗ������B

������x�ɏ����Â߂Â��W���̃J���t���ȉ�����ڎw���āA���s�ɗ�B

���܂łƂ͊⎿���قȂ�^�������R�������n�߂��B

�Ɠ����ɁA���Ζh�~�l�b�g���R�Ɋ|������悤�ɂȂ����B

�����犴���������B

�Ƃ͂����A���̃l�b�g���قǂ̑��ǂɐݒu���邱�Ƃ͂܂��������낤���A���Ɏ��s���Ă������h���邩�ƌ�����Ή������C������B

�R�̍����Ƃ���́A�V�F�b�h�ƃV�F���^�[�Ƃ��n�����܂Ŏ�낤�Ƃ������j�������Ǝv���B

14�F21�@�s���ݒn�t

�k�����Pkm�n�_�ɓ��B����ƁA���悢�戸���W���ƈ������`���ቺ�ɍL�������B

�W����30m���炢�܂ʼn������Ă��āA���ƈꑧ���B

�����Ƃ����ς�����n���́A���ăj�V�����ɐ������߈ڏZ���Ă����a�l�ɂ�閽���ŁA�����ɂ��������]�̔g���ƂĂ����₩�ŁA�C�ʂ����̂悤�Ɍ��������炾�Ƃ�����������B

���ɍ������������`�̍`���͐Â܂肩�����Ă������A����͌���̋���h�g��̎����ł���B

�K�T�b

�K�T�T�b�@�K�T�T�b

�������߂��ɂ���I

WARNING!!

�ˑR�A�������ٔ������B

����5���ԁA�q�O�}�̊����͈͓��ŌǓƂȒT���ɋ���ł������A�����̓[���B

���ہA���̒��x�̉ő�������Ȃ�A�������������Ă�����Ȃ����낤�Ȃ�Ďv���Ă����B

�ł��|������A�O�̂��߁A���n�ł͎����Ă��Ȃ������F�����X�v���[�������u�U�[���u�����������B

�ɂ�������炸�A���Ă��܂����̂��H�I

�W���ߍx�ł��邩��A�����O�Ɏ����u�U�[�i�o�C�N�̃N���N�V�������j�̐������~���Ă����̂����A

�蓮���[�h�Ő���A���Ŗ炵���B�������܂������ŁA�ߏ����f���߂�Ȃ����I

�������A���苎��C�z�͂Ȃ��A�������̖ڂ̑O�̎Ζʂ���A�K�T�K�T�Ƃ������������������Ă���B

�ԈႢ�Ȃ��A�����b���߂��ɋ���I

���O����I�������₪���āI

���̐��̂́A�ނ������z���X�^�C�����k�R�������I

�����ĂȂ������̃k�R�A����C���Ɏ����I����A�������݉z���Ă����p���֏����Ă������B

�k�R�̖ړI�n�̑F���͂��Ă����A��k�����ŁA���Ȋ������ꂽ���c�B

���c�Ƃ������Ă���1���قǐi�ނƁA�W���[�̉Ƃ��ԋ߂Ɍ����Ă��āA�������ǂ�����ďW���ɓۂݍ��܂�Ă������Ƃ����Ō�̏�ʂ������n�߂��B

�����Ɏ����Ă��Ȃ��H��ɓ��ݐՂ��Ȃ��A����܂ŏo������ʍs�l�͂P�C�̂݁I

�p���Ƃ��Ă͖��͖��ڂǂ���ł͂Ȃ��H�Ɍ���Ǖ������������A����ł����ݐՂ����܂��قǐl���K��Ȃ��Ƃ���ɁA�H�c�Ɠ�����C���������B���̎����ɎR�؍̂�̑��Ղ��Ȃ��_�ł́A�H�c�ȉ������m��Ȃ��B

�ʂ����āA�����瑤�͂ǂ������ǂ���������Ă���̂��A���ꂪ�Ō�̒��ڃ|�C���g���B

�������������ˁB

�\������x�ɂȂ����Ō�̂Ƃ��낾���ܑ�������Ă������A���̐�̕ʂ̓��ɂԂ��钼�O�ɂ́A�������C�̑S���Ȃ������ȃo���P�[�h���z����Ă����B

�����āA�\�։��Ȃ��Ă����e�̗\�z���\�ȓ��H�W�����B

��͂�A�W���������S�����̂悤�ł���B

�Ƃ͂����A�����j�����Ɏ������悤�Ȍ��d���͂Ȃ��B�ǂ��炩�Ƃ����ƒ��ՁB�z���Ă������̌������Ɗr�ׂ�A���a�����邭�炢�B

�W�����͎K�тĂ���̂ɁA�W�����������Y�킾�����B

�ӊO�ɂ��ŋ߂ɂȂ��čX�V���ꂽ���̂炵���B

���R�A���e�͗\�z�ʂ�u�ʍs�~�v���������A�⏕�W���t���������B

�u�ʍs�~�v�ɕ⏕�W�����t���Ă���̂����A�����A���̓��e���u���Β��Ӂv�Ƃ����̂����߂Č����B�����ɁA�u���̂����ꂠ��v�̕W���f�U�C�����������`����Ă���̂��A���炵�������B

����ɂ��Ă��A

�u���Β��Ӂv

�����ꂽ�S�����ɁA����قǐM�ߐ���^����g�w�i�h�����ɂ��邾�낤���B

�u�ʍs�~�v�ɂ��Ă����l���B

�����ŕ�������Ă��āA�w��ɂ��̊R��������B

���܂�ɂ������s�v�������B

14�F27�@�s���ݒn�t

�p����Ԃ������B���I

�k�������1.1km�n�_�ł���B���j�ɗv�������Ԃ͖�1����30���������B����������͑����̂�т�����Ă���̂ŁA�����ʂ蔲���邾���Ȃ��1���Ԃ��|����Ȃ��Ǝv����B

�o���P�[�h�ɂ́A�k�C���J���ǂ̔��يJ�����ݕ����ݒu�����u�N���֎~�v�̊Ŕ��������B���ꂪ�O�q�����u�ʍs�~�v�̕W���ɐ�Č����邱�ƂŁA�����Ɩ@���̓�d�����ɂȂ��Ă����B�k�R�͐l�Ԃ̃��[���ɔ����Ă��Ȃ����Ƃ��悭������B

���������A���S�ɍ����炾���A���Ղ��y����詓��z ����������Ă��Ȃ��������Ƃ́g�ӊO���h�ɋC�t�����B

����������Ă��Ȃ��������Ƃ́g�ӊO���h�ɋC�t�����B

�J���ǂ́A���������̔p詓��͂킴�킴�ǂ��Ȃ������ɁA�������̔p詓��͂قڗ�O�Ȃ��ǂ��ł���B

�������A����͋������ɂ��ւ�炸�A�I��ȓ���詓����ǂ����Ɏc���Ă���Ă����B

���̍��͉����H�@����͒P���ɔp�~���ꂽ�����������������炾�낤�B

�����̃��X�g100���́A�o������Ɉ����g���l����������y�`�������z �A�u���������`���v�ł���B

�A�u���������`���v�ł���B

���̋�Ԃ����́A�S���\�����Ȃ����p����Ă��邪�A�ܑ����K�[�h���[������������̂��̂ł͂Ȃ��A�ʉe�͖R�����B

���̒���A�������`�ɒ�߂Ă������Ԃ�������A����Ɏ��]�Ԃ�������A����̖��邢�T���������������B

����͂ƂĂ��V���v���ȒT���ł���A�^��_�����قǑ����͂Ȃ��������A��͂茻������̗��p���Ԃ�G�s�\�[�h���m�肽���Ǝv�����̂ŁA�A���Ɋ��㒲�����s�����B

�Ō�́A���㒲���ҁB

���㒲���ҁ@�`�ڈΐe�s�m�̓��H�j�`

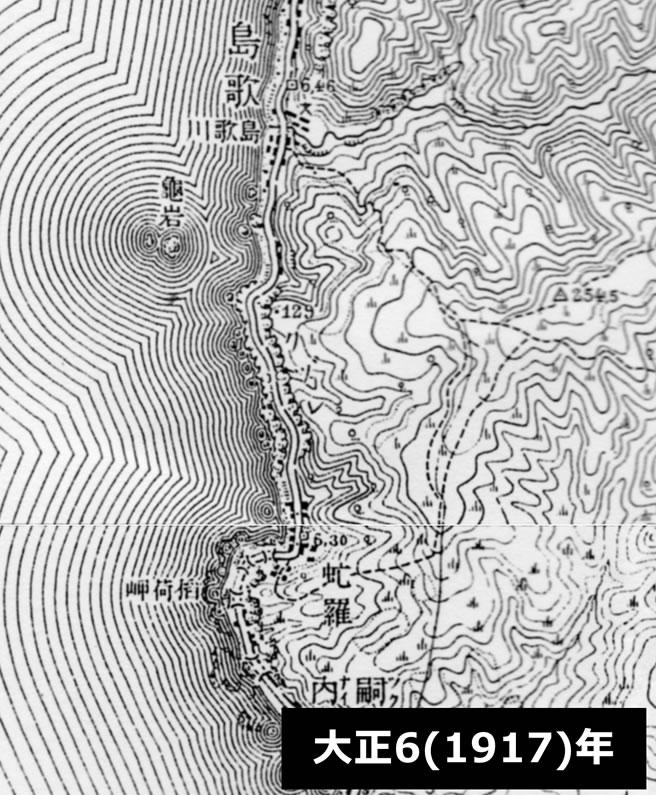

��1���@�V���n�`�}�ƍq��ʐ^�̔�r

�܂��͂����ʂ�A�W�߂����̒n�`�}�����Ă݂悤�B

�E�}�́A�吳6(1917)�N�������a50(1975)�N���̒n�`�}�̔�r�ł���B

�����ԊԂ��Ă��邪�A�������a31(1956)�N���������Ă�����̂́A���H�̕\�����A�吳�̔łƑS���ς���Ă��Ȃ��̂ŁA�ȗ������̂ł���B

�吳�̒n�`�}�̓��|�[�g����ł��Љ�Ă��邪�A���߂ĊȒP�ɉ������ƁA�C�݉����ɕ{�p���̋L�����`����Ă���B���̂����A�������k���͑S�āu�Ԃ�ʂ����铹�v�������Дj���ł��邩��A�g��ԓ��h�������悤�ɓǂݎ���B�����Ă��̕\���́A���a30�N��̒n�`�}�܂őS���X�V����Ȃ������B

����T�������̂́A�n�}���́u�N�Y���v�Ə�����Ă�����ӂŁA�u�����v����u�T��v�t�߂܂ł��B

�r����詓��╢���͕`����Ă��Ȃ����A�u�d�v�̎��̍����ɂ͏����ȋ��̋L����������B

����͗��h�ȐΑ�����������Ă����y�؋��z �̈ʒu�ł���B

�̈ʒu�ł���B

�܂��A���̃N�Y���̊C�݂��I�铹���A��������N�Y���̏�̎R���z�����̐�͌��֒ʂ��鏬�a�i�k�����j�Ƃ��ĕ`����Ă��邱�ƂɋC�t���B

�C�݉����̓������������ȑO�̓��̂悤�ɂ��v���邪�A�ǂ����낤�B

���a50�N�̒n�`�}�ł́A���ɏ��a47�N�J�ʂ̈����g���l�����J�ʂ��Ă��邽�߂ɁA����T���������͋��������A�������k�����̕\���ɗ����Ԃ�Ă���B

�����A��Ԃ̓r����3�{�̃g���l�����`����Ă���B

����������n�ɂ͒������������݂��Ă���ꏊ�Ȃ̂ŁA�������g���l���Ƃ��ĕ`���Ă��܂��Ă���悤���B

�{���Ȃ畢���̂悤�ȍ\�����́u�����ގ��̍\�z���v�Ƃ����ʂ̋L���ŕ\�������͂������A�����͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�܂��A�Z���y����詓��z �́A��Ԗk���̃g���l���L���̈ꕔ�ɋz������Ă��܂��Ă���B

�́A��Ԗk���̃g���l���L���̈ꕔ�ɋz������Ă��܂��Ă���B

�n���ɂ��Ă��A�u�N�Y���v�̕����������āA��ԓ��ɑ��Ƌ�ʂ��閼�O�͗^�����Ȃ��Ȃ����B

�������A��̔łł��̒n���\�L���������A���݂̒n���@�n�}�ɂ��p������Ă���B

������̖��Ƃ����u�ڈΐe�s�m�v�́A���̒n�`�}�ɕ`���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��悤�����A��Ɏs�̂̓��H�n�}�Ɋό������������L���ƈꏏ�ɕ`����Ă���B

���n���Ӌ��ł��������炾�낤���A�n�`�}�͍X�V�p�x�����Ȃ��A�吳���ォ�珺�a50�N��܂ł̓��H�̕ω���ǂݎ�邱�Ƃ͍�������B�����Ŏ��ɍq��ʐ^�̔�r�����݂��B

�E�}�����a22(1947)�N�������a51(1976)�N���̔�r�ł���B

���̔�r�ɂ��A���a20�N��ȍ~�ɂ͓��̈ʒu���ω����Ă��Ȃ����Ƃ����������B

�������A�O�҂ɂ͂܂����������͂Ȃ��A�Z������詓��i����͏��a2�N�v�H�Ƃ����f�[�^���w���H�g���l����Ӂx�ɂ���j�ȊO�́A�S�Ė�V�̓��ł��������Ƃ����������B

�Ȃ�Ƃ�����炩�����I�@�܂����������̂ĂĂ���I

�n�`�}�͍X�V����Ȃ��������߁A�����Ɣ�ԓ��̂悤�ɕ`����Ă������A���ۂɂ͏��a20�N��ɂ͊��Ɏԓ����J�ʂ��Ă������Ƃ����������B

�Ȃ�A���ԓ��͊J�ʂ����̂��Ƃ������Ƃ����̋^��ƂȂ�B

�ꉞ�A�\���������Ǝv����̂́A����詓��̏v�H�N�Ƃ���鏺�a2�N���ł��邪�A�͂����肵���L�^�����߂āA���̕��������Ɏ��g�B

���Q���@�ߐ��ȑO�̘H�@�g�E�F���V�����h

�]�ˎ���̒T���Ə��Y���l�Y�́A�����̈���3�N(1856)�N�ɖ��{�̖����ĉڈΒn�T�����s���A�u�����ڈΎR��n���撲�}�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��B

���̒������I����ΒÑ�����ڎw�����H��������L��������A�����́u�N�Y���v��ʉ߂����M�d�ȋL�^�ł���̂ŏЉ�悤�B

���p���́A�����ʐM�Њ��w�ڈΓ��L�i���j�x�ŁA�m�@�n�͓����ɂ�钍�L�A�i�@�j�͌����̒��L�ł���B

�g���\�ܘZ��̊R�C���ɓˏo���h

1���3.03���Ȃ̂ŁA15�`6��Ƃ�45���`48���ł���B

���n�������������T���߂Ȑ����ɂ��v���邪�A�A�u�����烌�^���i���]�Ԃ��f�|���Ă���������ɂ��铇�̐�͌��̔���W���̂��Ɓj�̋�Ԃ��w���Ă���A13�`4���i1.4�`1.5km�j�Ƃ��������ƏƂ炵�Ă��A�u�N�Y���v��ʍs�����L�^�ɊԈႢ�Ȃ��I

�������̊R�́A�g�E�G���V�����h�Ƃ����A�C�k��ŌĂ�Ă����炵���A���̈Ӗ�����Ƃ��낪���ɂ͏����������������B

�g�E�G�������h�@�ł���B

�i���Q�[���̖���w�T�����C�X�s���b�c�x�̓o��l���ł���A�C�k�̐�m�i�R�������A�Ȃ̐키������g�E�G���J���C�h�i���_�j�ƌĂ�ł����B

�c��́u�V�����v�������ׂ�ȑO�ɁA��Z�҂ɂƂ��Ă��A���������g���n�`�h�ƔF������Ă������Ƃ��\�ɓ`����Ă����B

�ŁA�u�V�����v�����A�A�C�k��n������̃o�C�u���A����24(1891)�N�ɏo�ł��ꂽ�i�c�������w�k�C���ڈΌ�n�����x�ɁA��u�����I�S�̒n���Ƃ��āu�E�F���V�����v���o�Ă���B

���ꂪ�������\���炵���A����͈ȉ��̒ʂ�\�\

�@�Ӗ��F����

�@����F���\�ܘZ��̊R����C���ɓˏo���Éi��N���đ��Η݁X�Ƃ��ĘH���ǂ��ʍs�ł������̂ɍ��̖�����

����B

���̂ǃX�g���[�g�ȃA�C�k��n�����A���̊Ԃɂ����{��n���́u�N�Y���v�ɂȂ�A�u�ڈΐe�s�m�v�Ƃ��Ă��悤�ɂȂ����̂��낤�Ƒz���o����B

�w�ڈΓ��L�i���j�x���

���āA���l�Y�̒T���L�ɘb��߂����A�����̓����u�N�Y���v���ǂ̈ʒu�Œʉ߂��Ă����̂��́A�c�O�Ȃ���悭������Ȃ��B

�Éi2(1849)�N�ɕ�������ȗ��̌��Ԃ��щz������A���ː������肵�Ēʉ߂����Ƃ����̂́A�Ȃ�ƂȂ������̊R���Ζʂɂ��鋌����������ɒႢ�A�y�C�ݐ��z �X���X����ʉ߂�����ۂ��邪�A�ʂ����āc�c�B

�X���X����ʉ߂�����ۂ��邪�A�ʂ����āc�c�B

�E�}�́A���������̓��M�ɂ��G�n�}�̈ꕔ�ł���B

�ނ͉^�㉮�i���O�˂̌��Ջ��_�j���������Z�^�i�C�i���I�j���炱�̓��̕��s���X�^�[�g���A�n�}���̒n���A�t���i�����j���o�āA�������i���▦�j��O�̃q���i���J�j�܂ŕ����Ă���B���܂̍������Ɩ�12km�̍s�����B�����1����v���������ɁA���̓��̍Ō�ɂ���Ȍ��t���L���Ă����B

�����̓X�c�L�i�{�z�j�܂ōs���A���̐�̃��c�^�i�ΒÑ����E���R�j���z���闤�H���Ȃ��i����(1804-1818)�̍��Ɉ�x�H�����������ɔp���ɂȂ����ƋL�q�j���Ƃ��m���߂āA���̗����ɏM�ŃZ�^�i�C�֖߂��Ă���B

�ȏ�̏��Y���l�Y�ɂ��T���L�ɂ��A�������ɂ͂��̒n���̊C�݉����ɂ͑����̘a�l�W�������݂��Ă��āA�r�ꂽ�⓹�Ƃ͂����A���I����{�z�܂ňꉞ�͗��H�����݂��Ă������Ƃ����������B

�������A�Ö��u�E�F���V�����v���Ɓu�N�Y���v�̌Ó����A�ǂ̈ʒu�ɂ��������͂ɂ��ẮA�͂����肵�Ȃ������B

���R���@�����E�吳�E���a��O�̓��H����

�����ېV�サ�炭�̊ԁA�k�C���͍����ݒu�����J��g�i����2�N�`15�N�j�ɂ���čs�����s���Ă����B

�J��g�̋��͂Ȍ����ɂ���ĎD�y���͂��߂Ƃ����J�����_�s�s����������A���قƎD�y�����ԎD�y�{���Ȃǂ̊������H�������i�߂�ꂽ�B

��ɍ���229���ƂȂ�]���Ə��M�̊Ԃ̊C�ݘH�����A���ف`�D�y�Ԃ���{�C�����Ɍ��ԁA�S��493km�ɂ��y�����C�ݐ��Ƃ����������H�ɑg�ݍ��܂ꂽ�B

�������A�H�������^����ꂽ�����őS��Ԃ̐������s��ꂽ�킯�ł͂Ȃ������悤�ŁA�J��g����̐��C�ݐ��̎��Ԃ������Ȃ���̂ł����������A�吳14(1925)�N�ɖk�C�������܂Ƃ߂��w�k�C�����H���x���A���I����ΒÑ������z���ē��q���ɂ����Ă̋�Ԃɂ��Ĕ������ďЉ�悤�B

���͕��l�Y���T���������N�̈���4(1857)�N�ɂ́A�ΒÑ������z����g���R���h�̊J��H�����s���A�J�ʂ��Ă����̂����A���Ɍ������R���ł��������߉����͏��Ȃ��A�J��g�̐��̒��ɂȂ��Ă�����A�命���͊C�H�ʼn������Ă����̂������B

�����́u�N�Y���v�Ɋւ��Ă��A���̎����ɐ��C�ݐ��Ƃ��đ�X�I�ɉ��ǂ��ꂽ�Ƃ����L�^�͌�����Ȃ��̂����A�B�ꂱ�̎����̓��H�����̋L�^�Ƃ��ẮA����3�N���s�w���I���j�x�́u���A�����̓��H�v�Ƃ����łɁA���̋L�q���������B

���ꂾ���̋L�q�ł���A�����炭�ʂɏo�T�����肻�������A�c�O�Ȃ��画�����Ă��Ȃ��B

�������A���J�͈�������5km�قǂ�����Ă���̂ŁA����͍������������詓��̊J��Ɋւ���L�q�ł͂Ȃ��Ǝv����B

����ɂ��Ă͌�q���邪�A��т̊C�ݐ��ɂ͂��Ĕ��ɑ����̏�詓������݂��Ă���A����詓������ʂ̑��݂ł͂Ȃ������B

�����A���H�Ŕ��J�֓��A���悤�Ƃ���A�K�����I���爸���́u�N�Y���v��ʂ��čs���͂��ł���A�������J��詓����@�����̂Ȃ�A���I������J�܂ł̊C�ݐ��̓��H��������ɂ������̂ł͂Ȃ����H�c�c�Ƃ������Ƃ͍l�����Ă����B

���j�ȊO�̗L�͂ȏ�Ƃ��ẮA����2�N�ɖk�C�����H�j��������s�����w�k�C�����H�j�x�i�S3���j�Ƃ�����삪����B

��3�́w�H���j�ҁx�ɁA����33(1900)�N�ɓ��̗X�ǂ��D�y�X�ǂɒ�o�����u�d�M�����J�n�������������v�Ƃ������������^����Ă���A���̂悤�ɁA�����̓��̕t�߂̌�ʂ̗l�q���M������e�ł���B

�u�����v�Ƃ������t�̈Ӗ��́A���ꎫ���ɂ��ƁA�������ʂ�Ȃ��悤�Ȍ������R���Ƃ̂��ƂŁA���I����u�N�Y���v���z������ɂ���A���Α����ΒÑ����ɎՂ��Ă��铇�̂̒n���A���H�ł��C�H�ł��s�ւȓy�n�ł��邱�Ƃ�i���Ă���B�J��g����߁A���̌�g�ł���k�C�����i����19�N�`���a22�N�j�ɂ��p����Ă����u���C�ݐ��v�����A�����͈ˑR�Ƃ��ĕ��s�ɂ��������悤�ȁA���l�Y���T����������Ƃ��܂�ς��Ȃ��������悤���B

����ɂ��̎�����⑫����悤�ɁA�w�k�C�����H�j�x�̖{���ɂ����̂悤�ȋL�q���������B

�����ɂ��A��قǂ̒��j�̋L�q�ɒʂ���A����20�N��̑����哱�̃g���l���J��̂��Ƃ��o�Ă���B

���j���Q�Ƃ���ʂ̈ꎟ���������肻���ȋC�����邪�A�܂������ł��Ă��Ȃ��B

�������A���̎����ɊJ�킳�ꂽ詓���1�{�ł͂Ȃ������炵���A��������ƍ�������詓��̗R���Ɋւ���Ă���\�������܂�A�傢�ɋC�ɂȂ�Ƃ��낾�B

�������Ƃ������A��������������u�N�Y���v�ɐ������ꂽ�o�܂ɂ��ẮA�������͂��납�A�吳���ォ�珺�a�Ɏ����Ă��A�f��I�ȋL�^�������邱�Ƃ͏o���Ȃ������B

�w���H�g���l����Ӂx�ɁA����詓��̊J��N�����a2�N�Ƃ��ċL�^����Ă��邱�Ƃ�A���a22�N�̍q��ʐ^�ɂ͊��Ɏԓ��̎p�������Ă���Ƃ����悤�ȁA�f�ГI���z��������Ȃ��悤���B

�f�ГI�ȏ��Ƃ������ƂȂ�A���j������ʂ̎��n��ꂽ�B

���a4(1929)�N�ɏ��߂Đ{�z�̒n���w�����i�����Ă�����j���ݒu���ꂽ�Ƃ����L�q���������B

�w�������k�C���̓Ǝ����x�ŁA����5(1872)�N�ɃX�^�[�g���ꕔ�͏��a30�N��܂ő��������B�����͗��l�̏h���{�݂ł���Ɠ����ɁA�X�֕��̒����i�ׂ̉w�����܂ł̌p������j�Ƃ������ʐM�Ɩ����s���Ă����̂����A���a4�N�ɐ{�z�ɉw�������ݒu���ꂽ���Ƃ́A���̎����ɐ{�z�܂ł���Ȃ�̗��H�����B���Ă��āA��ʗʂ����������Ƃ��M����B�i�������{�z�w�����͏��a13�N�ɔp�~����Ă���B���p�҂����Ȃ������̂��낤�j

�w���H�g���l����Ӂx���쐬

�܂��A�ԓ������̎���������̓I�ɑz���������A�w���H�g���l����Ӂx�ɂ������B

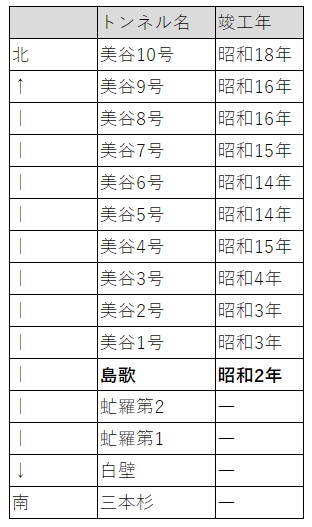

�����ɂ́A���a42�N�����݂ɐ��I�����̍���229���ɑ��݂���詓����A����詓����܂߂āA�E�}�̒ʂ�15�{�L�^����Ă���B

��������S��7�`34���܂ł̒Z��詓������A�����ƍ�����3���ȏ゠��̂ŁA�ԓ��p�ƍl���ėǂ��B

���̏v�H�N�x�ɒ��ڂ���ƁA�ł��k���i�{�z���j�ɂ������u���J��10詓��v�����a18(1943)�N�ƍł��x���A�쑤���琔����5�Ԗڂ̈ʒu�ɂ���������詓��̏��a2�N�v�H����A�T�˖k�֍s���قǒx���Ȃ��Ă����X����������̂��B

����詓�������ɂ���4�{�̏v�H�N�͋L�ڂ��Ȃ��s���ł��邪�A���I�����J�E�{�z���ʂ̊C�ݓ��H�́A���a2�N�̓���詓��̊ђʈȍ~���X�ɐ������k�サ�Ă����A���a18�N�܂łɔ��J�֓��B�����Ɨ��������B�i�Ȃ��A�{�z�ւ̓��B�͂���Ɍゾ�Ǝv���邪�A�ڍׂ�������̃��|�[�g�ɏ���j

����22�N�ɔ��J�ɊJ�킳�ꂽ�Ƃ������g���l�����A�����Ɋ܂܂��̂��ȂǕs���_��������̂́A���̂Ƃ���͍H���̋L�^��������Ȃ��Ƃ��������ŁA���a�����ɂ́u�N�Y���v���ђʂ���ԓ����������ꂽ�ƍl���ėǂ����낤�B

�����āA���J�܂ł̓��H���������a25�N�̎��_�ňꉞ�������Ă������Ƃ𗠕t����L�q���A���j�ɂ������B

���كo�X�k�O�R�c�Ə��̉^�s�J�n�����f�ڂ���Ă���A���I���瓇�̂���є��J�ւ̊J�ʂ��A���ɏ��a25(1950)�N�ƂȂ��Ă����̂��B�i�{�z�܂ł̉��L�͏��a46�N�j

���a25�N����́A�H���o�X���u�N�Y���v�̋�����ʂ��Ă����̂ł���I

�Ƃ���ŁA�J��g����ɁA�����ł������ł��Ȃ��u���C�ݐ��v�ƌď̂���Ă������̓��̕ϑJ�ɂ��Ă����A����40�N�̖k�C���������ɂ�������茧�����C�ݐ��ɉ��߂ĔF����Ă���B

�����đ吳8�N�ɋ����H�@�����肳���ƁA���N���ɖk�C���̓���ł���k�C�����H�߂����߂���A�{�����ɑ�������n����ƁA�S�������̏��n����������ɔF�肳��邱�ƂƂȂ����B�ɂ߂Ē��傾�������茧�����C�ݐ������ۂ̏d�v�x�ɉ����Ă������̘H���ɕ�������邱�ƂɂȂ�A�吳9�N4��1���ɐ��I���ӂ̊C�ݓ��H�����n����]��������ɔF�肳��Ă���B

���������āA����詓����J�킳���ȂǁA�����炭�u�N�Y���v�̎ԓ����������ꂽ�����́A���n����]��������ƌĂ�Ă������ƂɂȂ�B

�ĂјH�������ς�����̂͏��a22(1947)�N�ŁA�܂����Ă����Ǝ��̓��H���x�Ƃ���1��2�����H�����J�n���ꂽ�̂ɍ��킹�āA4��1���t����2�����H1�����ɔF�肳�ꂽ�B

�������̘H�����͒Z���ŁA���a27(1952)�N�̓��H�@���z�ɂ���ē��Ǝ��̘H���F�萧�x���P�p�����ƁA���a28�N5��18����2������229�����M�]�����̎w����A���߂č����ɂȂ����B���̌㏺�a40�N�ɖ@��������ʍ���229���ɉ������ꌻ�݂Ɏ����Ă���B

���S���@�������i�ȍ~�@�����g���l���̌���

���j�ɓ��H�����̂܂Ƃ܂����L�q������̂́A��ォ�炾�B���ɍ����Ɏw�肳��Ĉȍ~�́A���̂悤�ɖ��ĂȋL�q������B

���a45(1970)�N�Ƃ����N���^�[�j���O�|�C���g�ŁA�×����痤�H�s�ʂ̓�������ΒÑ����Ƀg���l�����@��H�����n�߂���Ƌ��ɁA�����g���l���̌@�킪�J�n����Ă���B

�������A����ȑO������J�`�{�z�Ԃ̍����̌��݂��i�߂��Ă����炵���A�����{�z�g���l�������݂����H���ԗ��⎑�ނȂǂ����H�A���ł������Ȃ�A�u�N�Y���v�̋�����ʂ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�c�c�؋��Ƃ��A�ʂꂽ�̂��낤���H

������������A�d�ʕ��͊C��A���ł������̂�������Ȃ��B

����229���̊Ǘ��҂ł���k�C���J���ǔ��يJ�����ݕ�������6(1994)�N�Ɋ��s�����w����݂̂� ���j������Łx�Ƃ����傫�Ȗ{������B

�u�N�Y���v�ɂ��ē��ʂ̋L�q�͂Ȃ����̂́A�u�V���Ƌ��y�j�Ō����ʍ���229���v�̃R�[�i�[�ɁA1�������ւ�肪����L�q���������B

�gS41.2.19�@���Α����ʍs�~�߁@���I�̌��Y�\���J�ԁh

���������ꂾ���́A�����炭�V���̌��o�����o�����L�q�����A���Y�Ƃ͈����̂���厚�ł��邩��A����͂����炭�A�u�N�Y���v�̋����ŗ����������Ă��č������ʍs�~�߂ɂȂ��Ă����A�Ƃ������e���낤�B

���R���邾�낤�Ǝv�������A��͂茻�����ォ�痎�͑������Ă����悤���B

�u�N�Y���v�̓��H�����ɂ��Ă̒��j�̋L�q�́A����܂łɏq�ׂ����̂őS�Ă����A���̂ق��A�킴�킴�u���Ɛ�ǁv�Ƃ����^�C�g���̐߂�݂��āA�����ɂ������邻���ɂ��ĉ�����Ă����B

�����ɁA�u�ڈΐe�s�m�v�̍����������B�S����]�ڂ���B

���I�w���k��10�L���̏��A���������Ɠ��̕��������ԊC�ݓ��H�Łg�����̕���h�ƌĂꂽ�����ŁA�i���Ƃ������͓V���ł���A1�L���̒����ɘj����̒f�R�A���p�ɐ藧��ǂ́A�ʂ�l�ɉĂł��Ȃ����̌������Ɋ���������������B�~����Ƒ�X���Ɖ����ꂠ��A�ቺ�͊�ʂɑł���{�����y�A�厩�R�̐_�邳�ɐS�ł����B

�����g���l�����ł���܂ł́A���̓���o�X���������������댯���������ĊC�݂̐l�X��A�����Ă����B

�g�@�~���i�ӂ�Ȃ݁j��@�ڈ̐��I�́@�e�m�炸�@�h

�����Ă�����A���̓����߂́u����v�̉�����ɂ��A�u�N�Y���v�ƊW����L�q���������̂ŁA���p����B

���I���ΒÑ����܂ł̊C�ݐ���20�L���B���̊ԁA�f�R���т��召20�̃g���l�������������A����229�����̊g���H���ɂ���ċߑ�I�ȃg���l�������������ɂȂ����B�g���H���ȑO�ɍł��g���l�����W�����Ă����̂��A�g�����̕���h�ƌĂꂽ�t���ŁA�ቺ�͊�ʂ��y��{���B����ɂ͒��p�ɐ藧��ǁB��b���K���݂���V���̂��߁g�ڈΐe�s�m�h�̖�������قǂł������B

���́u�召20�̃g���l�����������v�Ƃ����L�q�͏d�v�ŁA�O�q�����w���H�g���l����Ӂx�ł�15�{����������A5�{����������B

�����͓�l�����Ă���A��ӂ��f�[�^����������a42�N3�������_�Ŋ��ɔp�~���ꂽ���̂��܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂƁA��ӂ́i�����̍������ʂ��Ă����j���J�܂ł��������Ă��炸�A���̐�̑��▦���ӂɂ������l��詓��Q���L�ڂ��Ă��Ȃ��i���Ȃ��Ƃ�3�{�͌�������j�̂ŁA�����ł����������Ă���\���傾�B

�����āA�u�N�Y���v���ӂɃg���l�����W�����Ă����Ƃ����L�q���A�C�ɂȂ�Ƃ��낾�B

���݂ł́A�����͂������邪�A�g���l���͓���詓��P�{�����邾�����B

���j�́A�������g���l���ƌ��Ă���\����������̂́A�����͂����Ƒ�����詓����������̂�������Ȃ��B

������ɂ͂������傫�Ȑؒʂ����������i�y�����z �Ƃ��y�����z

�Ƃ��y�����z �j���A���a22�N�̍q��ʐ^�B�e�ȑO�ɁA����炪詓��������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�j���A���a22�N�̍q��ʐ^�B�e�ȑO�ɁA����炪詓��������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

��30�N�O�̒T���L�^���������@�@2020/8/26�NjL

�w�Y���ꂽ���\�\�k�̋����E�p�����s���x���

����̒����ł́u�N�Y���v�����̌���������B�e�����ʐ^�⓮��̔����ɂ͎���Ȃ��������A������30�N�߂��O�ɂ�����T���������|�[�g���������ꂽ�B

���|�[�g�����^����Ă����̂́A�k�C���V���Ђ�����4(1992)�N�Ɋ��s�����w�Y���ꂽ���\�\�k�̋����E�p�����s���x�Ƃ����{�ŁA���҂��x�~�ꎁ�B

�x�~�ꎁ(1926-2017)�́A�����̎����s���Ă���悤�ȁA�ߑ�ȍ~�ɗR�����鋌����p����T�����ďЉ�邱�Ƃɂ��Ă̑��l�҂ł���B

1970�N�ォ�畨���w�҂Ƃ��Ă̒���ƒn�}�����ƂƂ��Ă̒�����d�˂Ă����ނ��A���a59(1984)�N�ɏo�ŎЂ́u�������āv���犧�s�����w�Y���ꂽ�� �����̐Î�E�p���̗H�D�x�́A80�łقǂ̏����Ȗ{�ł��邪�A�S���e�n�̋����E�p���̓��j�����Ƃ������̂ł���A�����炭�ŏ��Ɂu�p���v�Ƃ����^�C�g����p�����I�s���ł������B�ŔӔN�܂Ōp���I�ɖk�C���Ȃǂ̋����E�p���E�p���T���ɂ��Ĕ��\�𑱂����A���̗F�l�ł���Έ䂠�����i�g������j���悭�ނ���ɂ���R���^�[�T�[�N�����ꏏ�ɕ����A�e�������߂Ă����B

�w�Y���ꂽ���x�̒T�����͕s�������A���s��������l���ĕ������N���ł��낤�B

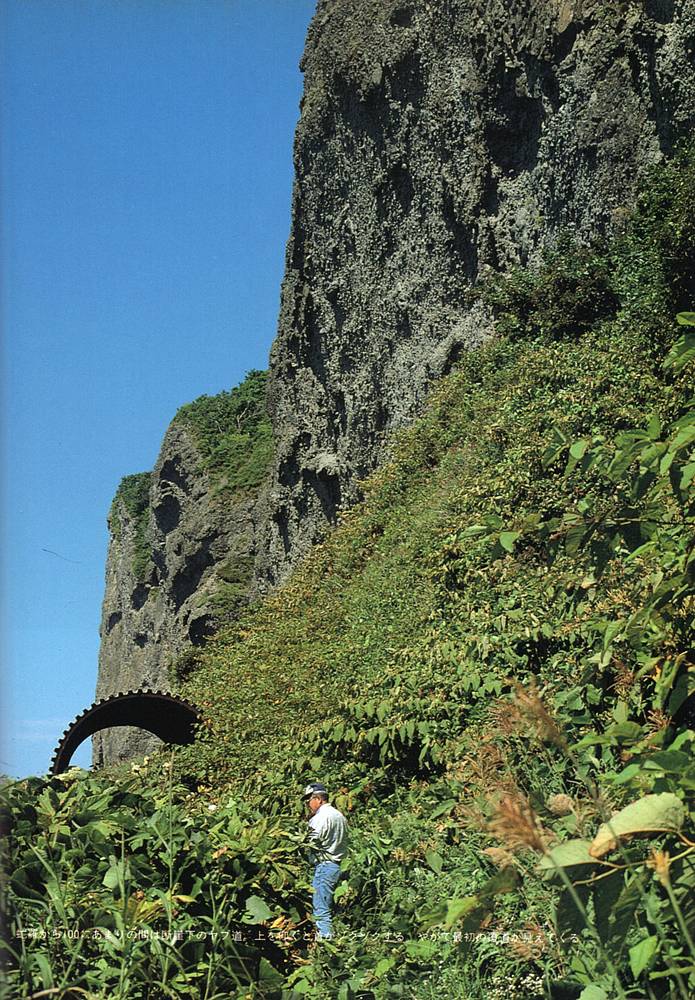

���Ȃ킿�A����������15�`20�N���o�߂����ł������Ƃ݂��邪�A�E�̎ʐ^���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���ɐ���ɔp�������Ă����B

�T�������̈Ⴂ�̂������낤���A���̏�ʂɊւ��Ă����A30�N�߂��o�߂����u����v�̕����A�M�������Ղ����ł���B

�������A���|�I�ȍ��x���̂�����̈�ۂ͕ς�炸�Ł\�\

�\�\�ƁA�L���v�V�����ŏq�ׂ��Ă���ʂ�ł���B

���̂悤�ɔw��ɏ���C�^�h���̐�����p�����i�������ɂ��k�C���I���Ƃ������Ƃ������m�����̂́A���̖�1������ɁA�Ăѓn�����ĒT���������̂��Ƃł������B

�w�Y���ꂽ���\�\�k�̋����E�p�����s���x���

�w�Y���ꂽ���x�̒T���́A���Ƃ͔��ŁA�������`����X�^�[�g���Ėk�サ�Ă������悤�ɓǂݎ���B

���̎ʐ^�̃L���v�V�����́A�u�����܂������v�Ƃ����ɂ߂ĒZ�����̂����A���͂��̕����ƕ����̊Ԃɂ́A�����ł����������g�؋��h�����݂��Ă����͂����B�����ĉE������Α����ȑꂪ�����Ă����͂��B

�����A�L���v�V�����ɂ��{���ɂ��؋��Ƒ�͌����Ȃ��B

�����ݏZ�̒��҂ɂƂ��āA�ǂ�������܂�Ɍ�����Ă��ē��M����قǂ̂��̂ł͂Ȃ�������������Ȃ����A�؋��́A�ʐ^�̒ʂ�̖җ�ȃ��u�̂��߂ɔF��������Ȃ������\�������邩������Ȃ����A�܂����ƕ������Ă��A���̂悤�Ɉꕔ�̌������������Ă��Ȃ���A�؋��ɂ͌����Ȃ�������������Ȃ��B��ɂ��Ă��A�ď�ɂ͌͂�Ă��������m��Ȃ��B

���낢��Ȃ��Ƃ�z�������Ă����ʐ^�����A���̈ʒu�ɕW������2�{�����Ă��邱�Ƃ��A�n���Ɏ��Ԃ̌o�߂������Ă���B���͉E���̂��̂������c���Ă���̂��B�܂��A�n���ł͂Ȃ��ω��Ƃ��āA��O�̕����͂����|�Ă��ē����Ȃ��B

�w�Y���ꂽ���\�\�k�̋����E�p�����s���x���

����ɐi�݁A�n�����߂��ɂ������i������L�^�ɂ͂Ȃ��j�ؒʂ����߂���Ɠ��͉���n�߁c�c�A���������̎ʐ^�̏�ʂ��B

����A�S��������Ă݂āA�ł��r�p���������̂��A���傤�ǂ��̕ӂ肾�����B

�f���I�ȕ������S�ē|�A��ʂ̗��ɖ���Ă�����̂��������B

�����ł͔p������������p�ɂɗ����������A�܂��C�݂ɂ��߂����ƂŁA�H����������������悤�ł���B

��ڂ��I���đł��̂Ă�ꂽ�����������A����������W������������Ȃ����̊C�݂ɐg�������āA�������������������ɈԂ߂��Ȃ���A�Â��ɓ|��̓���҂��Ă����B

���������i�F�́A�S�Ă��I�������ɋ߂��悤�Ȉ�ۂ����A�����p���ɂ��g�{�h�Ƃ������̂�����Ȃ�A30�N�O�͂�肻��ɋ߂������낤�ƁA�����̂ƂĂ��������ʐ^�����Ďv���B

�w�Y���ꂽ���\�\�k�̋����E�p�����s���x���

�Љ��Ō�̎ʐ^�́A����詓��̎p���B

�{�҂ł��q�ׂ��Ƃ���A�����̍��̎p�́A�a���̎��ԂɊ҂��Ă���悤�Ɍ�����B

�f�@��詓��̎p�́A�����炭���a�����ɒa�������Ƃ�����ς���Ă��Ȃ����A���a40�N���ɂȂ��ē��H�̈��S�����^�ʖڂɋc�_���ꂽ���ʁA�p���ڂ��Ɍ���ꂽ�����������A�܂�Ŏ��v�̑��̂悤�ȑ����ŝ˂�Ă������̂��B�����̗���̑�\�̂悤�ɍl�����Ă���|�S���A���n�̑f�ނł���Ɗr�ׂ�A�R�����̂炵���B

�x���͂��̂悤�ɓ���Ԃ̔p�������Ă����B

�����ɂ͂��̂ق��ɂ����낢��ȏ�ʂ́g30�N�O�h���f�ڂ���Ă���̂ŁA�@��������ǂ������������B

�m�肽�����Ƃ́A�܂��܂�����̂��B

�r���ɂ������y���n�����܁z �̂��ƁA��ۓI�Ȗ؋��̖��O���Ȃ�ł������̂��A�����͂��ǂ������o�܂Ő������ꂽ�̂��A�ǂ�قǂ̓�H���̖��ɊJ�킳�ꂽ�̂��ȂǁA�S�Č���鉿�l�����邱�Ƃ��Ǝv���B

�̂��ƁA��ۓI�Ȗ؋��̖��O���Ȃ�ł������̂��A�����͂��ǂ������o�܂Ő������ꂽ�̂��A�ǂ�قǂ̓�H���̖��ɊJ�킳�ꂽ�̂��ȂǁA�S�Č���鉿�l�����邱�Ƃ��Ǝv���B

�������A���܂����|���肩�番���������Ƃ́A�����܂ł��B

�Ō�ɁA���j�̋L�q�ł�����C�ɓ��������t���A������x�L���ďI��肽���B

�g�i���Ƃ������͓V���ł���h

�T���O�A�u�N�Y���v�Ɓu�ڈΐe�s�m�v�Ƃ�����َ̈��Ȓn���̓����������u�Ԃ���A���̂��Ƃ��l�����B

�����Ă���́A���n�֓���A���|�[�g1���ڂ̕��i��ڂɂ������_�ŁA�m�M�֕ς�����B

����قǂ̕��i���A�ό��n�Ƃ��Ă͏��������J����Ă��Ȃ����R�́A��L�̈ꕶ�ɏW��Ă���B

�p���̎���ɂ́A���������V���ł���i�������������āA�Y����Ă��邱�Ƃ��A�悭�m���Ă���B

�����ɕ����A�Ō�̈�l�ɂȂ邩������Ȃ��g�L�^�ҁh�ƂȂ邱�ƁB

���ꂪ���̔p���T���̖ړI�ł���A������20�N�ς���Ă��Ȃ��B