����987���L���L������2���関���p��Ԃ����闷�́A���˂ƃ��b�R�x�c�̊Ԃɂ���2�ڂ̖����p��ԂɂāA���̉I��H�Ɩڂ��Ă������y�×ѓ��̗\�z�O�̔p�����Ǝ��Ԑ�̂��߁A���f�ƓP�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�B

���ꂩ���1�N���2023�N10��26���̑����ɁA�O��H�蒅���Ȃ��������b�R�x�c������A�������p��Ԃ̖��[��ڎw�����K�͂ȍĖK���s�����B

����͂��̃��|�[�g�ł���B

�Ȃ��A�ĖK�̕���ƂȂ������b�R�x�c��т́A�y�Ð쉈���ɍL����J��n�ł���B

���b�R�x�c�Ƃ����n�����y�Ð���w���Ă���i���b�R�x�c�̓��b�R�����ꒅ������̈Ӂi��������j�j�A����͖�˂����Ƃ̓k�v�J�i����̒��𗬂��쁁��ː�j�ł�������A�J�V���E���i�C�i�돬���̂���쁁�J�V�����i�C��j�Ɠ��l�ɁA�A�C�k��̉͐얼�������ȗ��̊J��̗��j�̒��ʼn���̒n���ƂȂ��Ă�����̂��B

�܂�A���̓������H���Ă����ꏊ�̂قڑS�Ă��A���j�I�ɂ͎��ʂ����o�b�N�O���E���h�����L���Ă���̂ł���A�܂����i�����ʂ��Ă���B

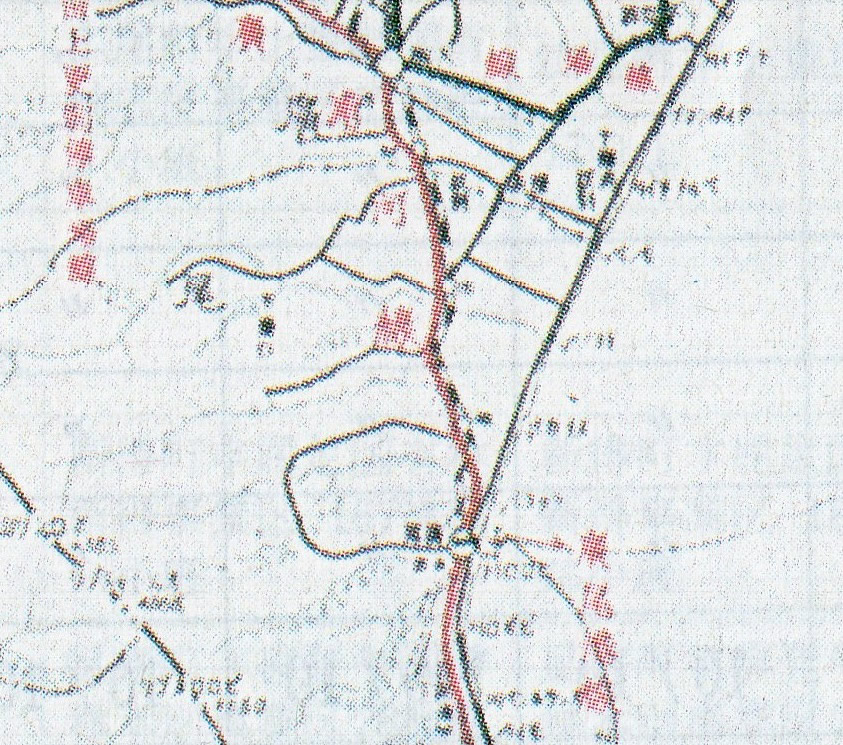

����͌��ݒn���ӂ�`����SMD24�̒n�}�ł���B

����336������y�Ð쉈���ɐ��i���钼���I�ȊJ�H�i�������y�Ó��H�j���7.5km����ƁA����987���Ƃ̌����_������A�T���������i�u���ݒn�v�̈ʒu�j����ăX�^�[�g����B

����ł͂����������n�̌i�F�����Ă����������B

�����̓����Ƃ̍ĉ�I

������ƒ��������璣��肷���������ŁA�ŏ��̂����摜���Â��̂͂��������B

2023�^10�^26�@5�F33�@

���Ɏ��]�ԂɌׂ����čs�����J�n���Ă���B

������2�Ԑ����H�͒������y�Ó��H�ŁA���̐�Ɍ�����\���H�̍��E�̓�������987���ł���B

�����_��O�ɐł��ݒu����Ă���A���ܕ����Ɂu�L��12km�v�̈ē�������Ă��邪�A�����������͉̂E�ܕ������B

���̕����̈ē��\���͂Ȃ��B

�Ȃ��A���̌����_�̍��E�����̓����ɃQ�[�g���ݒu����Ă���B

�����~���ʍs�~��Ԉꗗ�\�ɂ��ƁA�������č����ɂ�����̂����b�R1�Q�[�g�A�E���̂��̂���˃Q�[�g�Ɩ�������Ă���A���ꂼ��11�����{����4�����{�܂ł̓~�G�����ݒ肳��Ă���B

�����_�̒��O�ɗ����������̌x���W���̒��ɂ́A�u�k�C���эL�y�،��Ə��v�Ƃ��������Ǘ��҂̃X�e�b�J�[���\���Ă����B

���݂����͒����Ȃ̂ŕs���R�����A����17(2005)�N�Ɍ����_�����܂�����Ŋy�Ð��n���y�Ë����˂��ւ����A����܂ł͒����H�����������_���\���H�ɕς�����B�ȑO�̓����͑O�f�̒n�}�ɃI�����W�F�̓_���ŕ`�����o�H�������̂ŁA���̕W���̃X�e�b�J�[�͂��̖��c�ł���B

�����_���獶�܁i�L�������j��]�ށB

�O�q�̒ʂ�A�܂��V������ԂȂ̂Łi�����炭���̏�y�Ë����ӂɂ�����o�C�p�X�H�����{�����ōs��ꂽ�����_�ōŌ�̉��ǍH�����Ǝv���j�A�ǂ��֏o���Ă��p���������Ȃ�2�Ԑ����H�ł���B

���A���̂悤�Ȑ������ꂽ�����I�_�L���܂ł���12km�����킯�ł͂Ȃ��A���������3.2km��̃��b�R2�Q�[�g����A��7km��̖Ί�Q�[�g�܂ł̓��z���̋�Ԃ́A��襂ȃ_�[�g�����Ƃ��Ė����ǂ̂܂܂ɕ��u����Ă���B����ł��g�����p�h�ł͂Ȃ������A�}�V�Ȃ̂����c�c�B

�����̉摜���A���̌����_�̍��ܕ����ɂ���W���������B

�k�C�����ɓ��ق̃f�U�C���ł���w�L�T�ƈꏏ�ɘH�������L�����傫�ȕ⏕�W���i�H�j�����t�����Ă����i�N�_�ɂ��������������z�F�Ȃǂ��Ⴄ�j�ƁA�ُ�C�ێ��ʍs�K����Ԃ̗\���W������сA���̘H����̊e�n�ɂ��邪��X�V����Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��u�ʍs�~�v�\���̓��H�����B

�����Ƃ��Đ^�����ɂ��낤�Ƃ����ӎv�́A�������ꂽ�l�X�Ȉē��{�݂��犴��������̂́A���ۂ̉^�p�������Ȃ�ɂȂ��Ă��銴�����ˁc�c�A�Ȃ�Ƃ��炢�Ƃ���B

�c�c�ł��{��͂������ł͂Ȃ��A�E�܂�����̓������B

�V���{������������

���낢�둕������������_�̔��Α��Ƃ̗�R����Δ䂪�A�h���I

��������A�w�L�T������A�Q�[�g������B

�{���I�ɂ͉������Ȃ��̂����A�����A�w�L�T���A�Q�[�g���A�S�Ă����[�X�y�b�N�ł���B

���ɂ��̃N�}���ɚ���ꂽ�悤�ȏ����炯�̃w�L�T�́A�⏕�W���ނ���؎����Ȃ��V���v�����Ƒ��܂��āA�C���p�N�g�����B

����ȕW���𗊂�ɍs��\���̂Ȃ����ɓ���Ȃ�āA���Ƃ��Q�[�g���J���Ă������Č�Ɩւ�l�����Ȃ��Ȃ��Ǝv���B

����͂�c�c�A���C�`�̐Q�o�߂ɂ̓L�L�܂���ȁc�A���̃w�L�T�̂����i�́B

�ł��A���̓��̂��镗�i���̂��A�n���ɐ����D�݂ł���B

�L��������^�������˂����Ĕw��̋u�̖��m�Ȉƕ���ڎw�����̎p�́A���i��̋��ȏ��ɏo�Ă���\�}�݂����Ɋ������Ă���B

�_��Ȃ��t���̐�́A��������̒T���̑O�r�ɏj���������C�����B

�܂��A����ȗY��ȕ��i�Ƃ͗����ɁA���̒T�����̂͂ƂĂ��R���p�N�g�Ȃ��̂�\�肵�Ă�����ǂˁB

���̓h�������͂܂��V�������Ȗ�˃Q�[�g����ASMD��n���@�n�}���Ƃ��ɓ����̐F�h����~�߂�n�_�܂ł́A1�{���̓��Ȃ�ɖ�1.3km�ł���B

�����͖̂��F�ɂȂ��Ă����̂܂ܑ����A��ː�Ɗy�Ð���u�Ă�Ő���̈ƕ��܂ł����0.7km�i�ނƁA���̓��ɑO��ʍs��f�O�������y�×ѓ��̏o��������悤���B���A���̐�ւ͍s���Ȃ��B�ƕ��ň����Ԃ��ďI���Ƃ���B�O��̒��y�×ѓ��́A�����܂ł������T���̉I�[�g�Ƃ��č̗p���������ŁA���̎�̎g���Ȃ��Ȃ����ѓ���������������ʼn_�ɒT�����Ă�����A��u�Ŏ��̎������s���Ă��܂��̂ł���B

�Ƃ����킯�Ȃ�ŁA���̉������Ă����˃Q�[�g����A��2km��܂ōs���ăs�X�g�����Ă��邾���̃~�j�T���̃X�^�[�g�ł���B�����̂́i���ɂ��̑����j�q�O�}�B�ߏ����f���Ȃ������ȏꏊ�Ȃ�ŁA�ŏ�����o���o���S�J�Ńu�U�[��炵�Đi�ނ��B

�Q�[�g����ŏ���500m�قǂ́A���������^�������L�тĂ���B

�����������ɏ���ł���B

�����炭���̋�Ԃ�����H��ΊJ��n�̋�擹�H�Ȃ̂��낤�B

���̒��͕��˗�p�������Ĕ��ɗ₦����ł���A��ɓy�̒n�ʂ̏�ɂ͔����ɂ�������ł����B

�`�F���W��̉摜�́A�H���荶��A���̓����R���������B�e�����B

���ɂ����z�I�ȕ��͋C�������Ă���B

���������͂��ُ�ȐÎ�ɕ�܂�Ă��āA���Ⓓ�̐��������A���E�Ɏ��������Ȃ��悤�ȍ��o�������B

�����͔��ɉE��A���̊C�����鑤�̕��i���B

���ł̑����ɗl�X�Ȏ��`���V���G�b�g�ƂȂ��ĕ����Ԍi�F�́A�q���̂���u���E���ljz���ɉ��x�������T�o���i�̒��̋���Ȉ�ۂ��v���o�������B

�����ɃL�����ł������犮�������A����n����������Ȃ��B

���̌i�F�Ɋ������Ă��邤���ɁA���͎R�̒[�ɒ������B

5�F40�@�s���ݒn�t

�u�����荑�L�с@�і쒡�k�C���X�ъǗ��ǁv�Ə����ꂽ�Ŕ�����A���������Ɍi�F�͖삩��R�ւƈ�ρB

�n�`�I�ɂ͂����Ȃ茯�����Ȃ�����͂��Ă��Ȃ��̂����A���Ɖ������T���Ɩ邾���ŁA�R�̒��ɕ����������������������B

�܂��܂��A���ܑ��̓������P�Ȃ�ѓ��ɂ��������Ȃ��Ȃ����B

�Ԃ��Ȃ����̗��e���A����P��̐A���ɂ���Ċ��S�Ɏx�z���ꂽ�B

�n�`�����čL���͈͂Ɉ���Ă��銴�����炵�āA�͔|�ł͂Ȃ��悤�Ɏv�����A���̐A�����낤�B

�~�͂ꂵ���邻�̎p�́A�炫�I�����L�N�Ȃ̐A�����ۂ��������B������l�ɑ��䂪1m�ȏ�������āA���̐��܂��������Ƒ��܂�A�y�n�𐪂���Ј������������B

�����ǂ����ŁA�����M��~�����������������Ǝv���ƗJ�T�Ɂc�c�B�i����ȔY�݂͂��O�������c�j

���̌��U�͕��ʂ̐X�̒��i���A�܂������ɁA�����Ă��K�͂̑傫�ȁA�P��A����Q���Ƒ��������B

���������喡�Ȋ������A�k�C�����ۂ���ˁB

�ł��A�����炢�Ă��鎞���ɗ���ꂽ��A�����s�ς��Ǝv���B

�Ƃ����킯�ŁA�����͂�Ԃ̖�𑖂��Ă����Ɓc�c

�n�}�ɂ͖��̂̂Ȃ�����ɉ˂��鏬���ȋ������ꂽ�B

�e�������������Ȃ��A�R�����g�ɋ����郌�x���œ����̔����R���N���[�g�������A���H�W���ɂ��ő�d��3.0�g���̋K�����s���Ă����B�\���̂Ȃ��K���ł������B

�Ȃ��A���n�ɂ͋�����m���|������S���Ȃ����A�ȑO�̉�ɏЉ��2018�N�x�S�������}�b�v�ɂ͂����ƍ̘^����Ă��āA�{���̖��O���P�����i�����������j�A�v���N�͏��a50(1975)�N�A����8m�A����4.1m�A�����ĘH�����͂����Ɠ����L���L�����ɂȂ��Ă��āA���̒n�_�܂ł͊m���ɓ����̋��p��ԓ����ƕ�����؋��ɂȂ��Ă���B

����n��ƁA����̌i�F�ɒx����Ȃ���Ƃ����������ł悤�₭���z���t���Ă��āA�ŏ��̏\���H�Ƃ̔䍂50m���x�̈ƕ��Ɍ������o������{�i������B

�Ƃ͂����A�ȑO�̃J�V�����i�C������˂ɉz�������̂悤�ȉߍ��Ȍ��z�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A���ܑ��Ȃ���H�ʂ̍���������������܂��Ă���̂ŋ�J�͂��Ȃ��B

�g�t���I���ɋ߂Â����Â��ȐX�̒��A�X�J�C���C���̉��݂Ƃ��Ė��Ăɖڎ������ƕ���ڎw���A�W�X�Ɠo�����B

5�F48�@�s���ݒn�t

��˃Q�[�g�O�̌����_�����1.3km�i�n�_�ɁA������Ƃ����L�ꂪ�������B

���i�n�`�ɓ���������ꏊ�ł͂Ȃ����A�����̂ɂ��Ă��A�L��̑O��Ő�����ԁA�L���A���z�Ƃ������l�X�ȗv�f�ɂ��āA���ɕω��͊������Ȃ��B

�����A���̒n�_�ɂ͔��Ε������痈���ʍs�l�ɑ���A�u���̐摍�d��3.0���ȏ�̎��q�͒ʂ蔲���o���܂���B�v�Ƃ����A�����Ǘ��҂̕���22(2010)�N�܂ł̋��̂ł���эL�y�،��Ə��i���F�эL���݊Ǘ����j�����Ă��Ŕ�����B

���y�×ѓ����I��H�Ƃ��ċ@�\���Ă��Ȃ�����A���̊Ŕ𐳖ʑ������Ɍ���ʍs�l��z�������������Ƃ͂��Ă����A���̍L�ꂱ���������̋��p��Ԗ��[�ł��邱�Ƃ��A�Ŕ̑��݂͕�����Ă���̂ł���B

���̍ő�̍����́A����܂ʼn��x�����p���Ă��铹���~���ʍs�~��Ԉꗗ�\�ɂ���B

�������ɂ��ƁA���̓����ɂ��u�L���������988�ԁv�Ƃ����n�Ԃ����˃Q�[�g�Ɏ���A�S��1.3km�̓~�G����Ԃ��������ƂɂȂ��Ă���B

���̒n�Ԃ����ł͂ǂ����w���Ă���̂��͂����肵�Ȃ��������A���ۂɖ�˃Q�[�g����1.3km�̈ʒu�ɂ��̍L�ꂪ����A�����������ɓ����Ǘ��҂��ݒu�����Ŕ��������̂́A���R�ł͂Ȃ����낤�B

���̉��̕ϓN���Ȃ��L�ꂪ�A�����̖��[�Ȃ̂ł���B

���̓�����5��Ԃ���~�G����Ԃ̋N�_��I�_�̂����A�����I�ȃQ�[�g�ȊO�̏ꏊ���w�肳��Ă���̂́A���́u�����988�ԁv�����ł���B

���̓Q�[�g���Ȃ����̂܂܁A�H�����s�ڂ̖��ܑ����H�Ƀo�g����n���Ă���B

�O�q�̒ʂ�A���ɓ����r��Ă���Ƃ������Ȃ����Ƃ����Ȃ����A�m���ɒn�}��ł������͂����g���F�h�̓��Ƃ��ĕ\������Ă���B

�܂��A�����Ƃ��Ă͋��p����Ă��Ȃ���Ԃ����A�����p��Ԃ̉������������Ă���ȏ�A�u�������������v�Ƃ����}�ʏ�ł̓��H���̌���͍s���Ă���͂����B�����łȂ���Ή������Z�o�ł��Ȃ��B�i���̂悤�ȏ͓��H��斢����Ƃ����A�������ɂ���،v�オ����Ȃ���ԂƂȂ�j

�����A���ۂɓ��H��悪�ǂ��ɂ��邩�́A���n�ɓ��H��������悤�ȃA�C�e���͒ʏ푶�݂��Ȃ�����A���H�䒠�̐}�ʂ��m�F���Ȃ��ƒm�蓾�Ȃ��B���ʂɍl���āA�����Ɏ��݂��铹�H�̈ʒu���Ƃ͎v�����c�B

�����čL�ꂩ��600m�قǐi�ނƊɂ₩�Ȉƕ��ɒH�蒅���A�������ʂ��ʼnz����B

��ː�Ɗy�Ð�̋��ɂ���A�����炭�͖����̓��ł���B�C���͖�180m���B

�S�������炵�̂Ȃ��������A�����ɒ����Ə��߂āA���������𗬂���ː�̉����������Ă����B

1�N�O�̒T���ŁA���l�̐�̔Ȃɗ������y�Ί݂Ɍ��グ���ƕ��z �ɁA�H�蒅�����̂ł���B

�ɁA�H�蒅�����̂ł���B

5�F56�@�s���ݒn�t

�����ē����z���Ăق�̋͂��������Ƃ���ŁA������҂ɕ���Ă���B

�������y�×ѓ������A�Ă̒�����ɃQ�[�g�������Ēʍs�~�̕W�����f�����Ă����B�O�N�Ɍ�����ː���y�×��̏��z �͂܂������Ă��Ȃ��̂��낤�B

�͂܂������Ă��Ȃ��̂��낤�B

���y�×ѓ��͍��L�їѓ��ŁA�S��3392m�ł��邱�Ƃ��A���̋N�_�ɗ��ѓ��W�����画�������B

��҂̉E�̓��́A�n�}�ł͂�������X��10km�߂����R�̒��𓌐i���A�ŏI�I�ɂ͐���˂̍����߂��ɒH�蒅���悤�ɕ`����Ă��邪�A�H�����A�ʍs�̉ۂƂ��A�s���ł���B

�����̗l�q�I�ɂ͔����Ă����������A�ȂɂԂ��Ȃ��߂���B

�����āA��炪�����͂Ƃ����A�����炭��҂̂ǂ���̓��ɂ��^�����A�����悻����̒���������悤�Ȍ`�ŎR��֕�������A���̂܂܊�O�̋}�Ζʂ�40m�قlj��̖�ː�ɖڂ����ĉ���A����ɓn���đΊ݂��y�O�N�T�����[�t�߁z �֒B����悤�ɁA�����炭�g���H��挈��h���Ȃ���Ă��邩�Ǝv�����A�ĎO�q�ׂĂ���ʂ�A�����͐���1.4km�قǂ̓��������p��Ԃł���A���ۂɓ��H�炵���`��͏b�����猩������Ȃ������̂ŁA���m������̋C�z�͉��ƌi�F�̖��邳�Ɋ�����ǂ��A���ݍ��ނ��Ƃ͂��Ȃ������B

�֒B����悤�ɁA�����炭�g���H��挈��h���Ȃ���Ă��邩�Ǝv�����A�ĎO�q�ׂĂ���ʂ�A�����͐���1.4km�قǂ̓��������p��Ԃł���A���ۂɓ��H�炵���`��͏b�����猩������Ȃ������̂ŁA���m������̋C�z�͉��ƌi�F�̖��邳�Ɋ�����ǂ��A���ݍ��ނ��Ƃ͂��Ȃ������B

�ȏ�ŁA����987���L���L������2���関���p��Ԃ���сA���̎��ӂ̒T���͏I���ł���B���₩�ɗ����������R�����B

���n�̑��]�B

�T���ɂ��A���̓����ɂ͋L�^�ɂ���Ƃ���A���v2.5km���x�ƂȂ�2�̖����p��Ԃ����݂��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�B

���̂��߂ɘH���͍א��3�̕����ɕ��f����Ă���A���R�Ȃ����A�̓����Ƃ��Ă͂قƂ�Nj@�\�s�S�̏�Ԃɂ��邱�Ƃ����������B

���p���̋�Ԃł����Ă��A�ʔN�ŃQ�[�g��������p�������i�s���̋�Ԃ���������A�����łȂ��Ă��~�G���⍻������������O�ł�������ƁA�ɂ߂Č���I�����[�J���ȗ��p��Ԃɂ������B

���̈���ŁA���X�̐����ς�Ԃɂ��Ă͊������ꂽ2�Ԑ����H�ł���A�����炭�͑S�������̂悤�Ȑ����Ő�������\�z�̂��ƁA���a60�N�ォ�畽��10�N��̏I��荠�܂ł͐������i�߂��Ă����`�Ղ��������B

�������̕��݂��̐S�̖����p��Ԃ̉����ɂ͎����Ă��Ȃ������B

�A���Ɋ��㒲�������݂��B

�����Ă̒�A���̘H���ɂ��Ă̕����I���́A�ƂĂ����Ȃ������c�c�B

�����L���L�����������̏�ԂɎ������o�܂ׂ����Ǝv�������A�����炵��������������Ȃ��B

�E�B�L�y�f�B�A�̋L�q�ɂ��A�{�Җ`���ŏЉ���悤�Ȋe�폔���i�������▢���p��ԉ����A�H���F��N�Ȃǁj�͕������Ă��邪�A���������g�f�[�^�h�ȊO�́g�X�g�[���[�h������Ă��Ȃ��̂ł���B

�{�e�ł́A���Ȃ��������ɁA�����������Ȃ����������݂����B

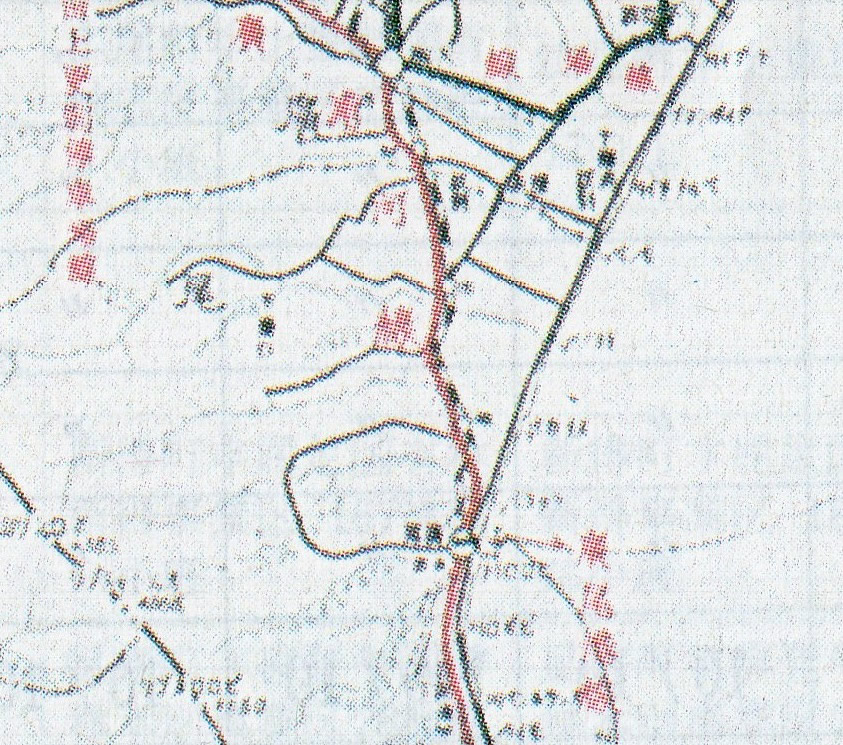

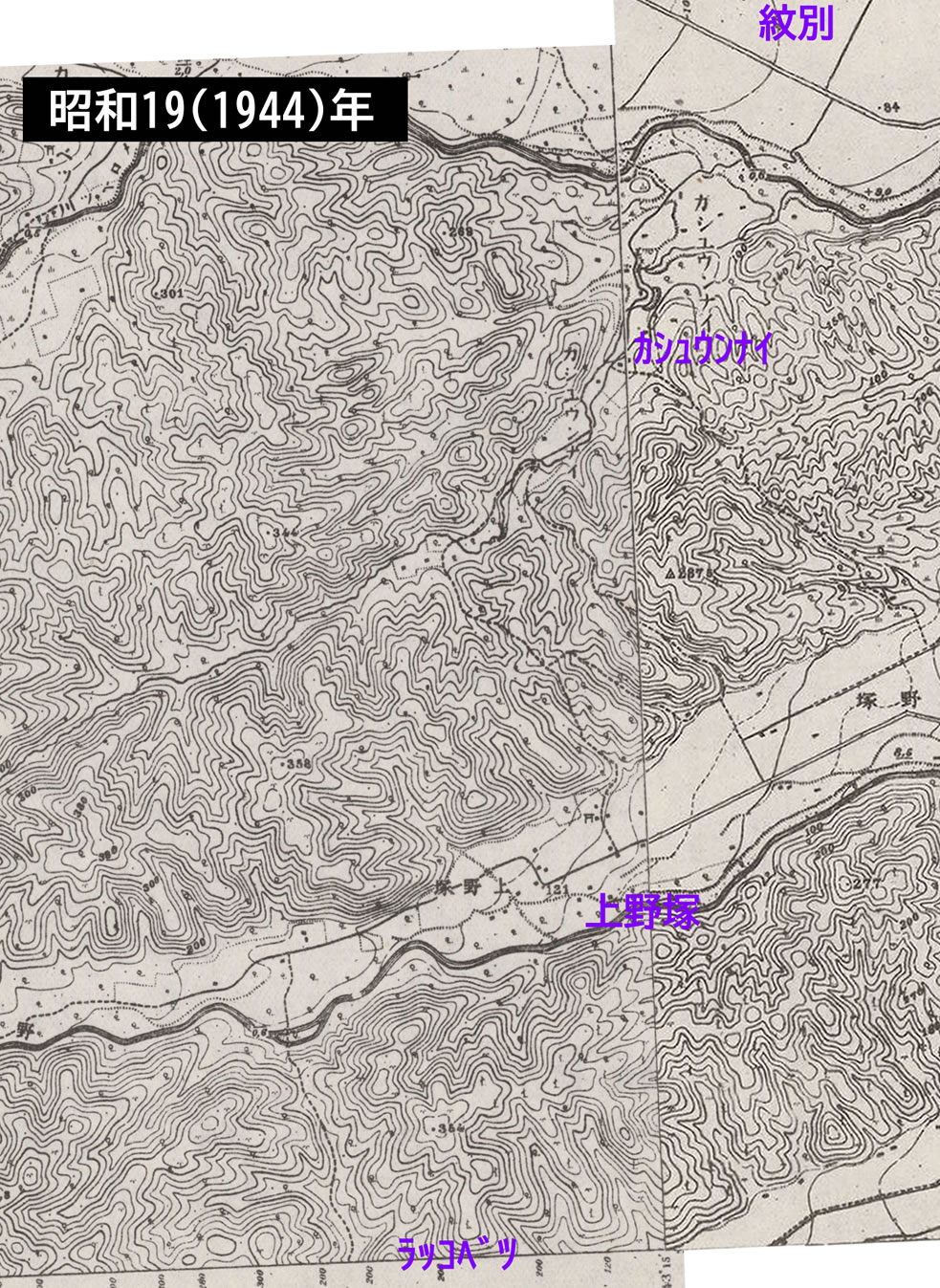

�܂��A�V���̒n�`�}���r���Ă݂��B

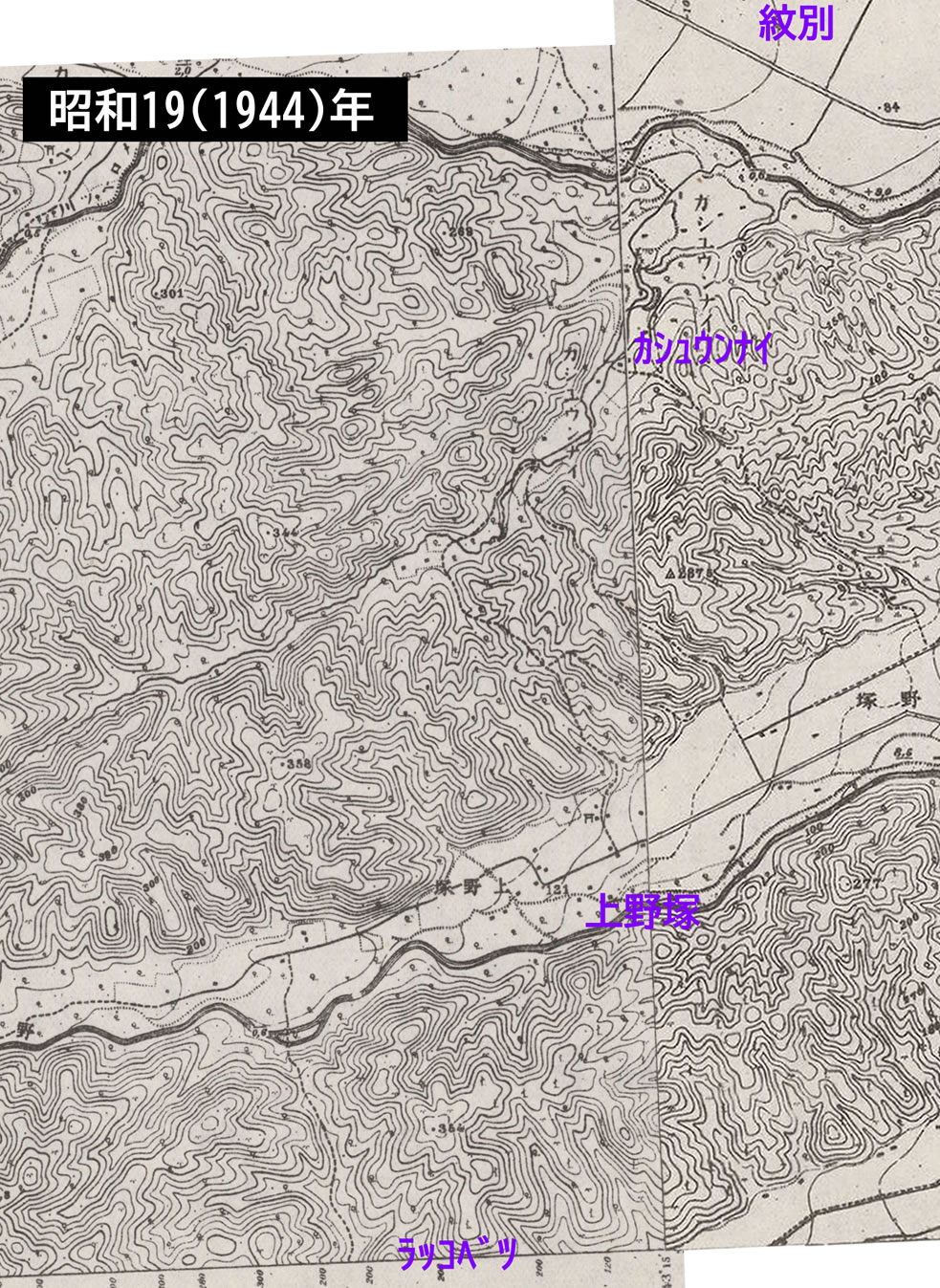

���̓������F�肳�ꂽ�̂͏��a55(1980)�N�����A�����肾���ԌÂ����a19(1944)�N�ł�����ƁA�O�C�Ȃ�����A���̌��^�ƂȂ����������Ď�ꂽ�B

��̓I�ɂ́A���݂̋N�_�ł����ʕ��߂���A�L�����n���ăJ�V���E���i�C�̒J���i���A���݂̓��̂�Ⓦ���ŏ��˂։z���ē��n�̊J��n�����炭���i�̂̂��A�Ăѓ�܂��Ė�ː�����̋L���Ȃ����f�B���̂܂܌��݂̓��Ɠ����ʒu�Ń��b�R�x�c�։z�����A�̌o�H���A�����⏬�a�Ƃ������K�i�̒Ⴂ���̌q����Ƃ��Ăł͂��邪�A�ꉞ���Ď�ꂽ�B

�w�Ƃ����̍����x���u�k�C�����H�}�i���a26�N�j�v�̈ꕔ

�����āA���a55�N�̓����L���L�����̔F��ȑO�ɁA���̑O�g�ƂȂ�悤�ȓ������ʂɑ��݂����o�܂��Ȃ��炵���A���Ƃ��Ώ��a26�N�ł̖k�C�����H�}�i���j�����Ă��A�Y������悤�ȓ����͑��݂��Ȃ��B

���̓������������̓��z�������Ȃ��猋��ł���e�n�_�́A�I�_�̍L���̎s�X�n������������������ȍ~�̐B���J��ɂ���đꂽ�y�n�ł���B

�����́A��ʌ���̓쐼�̒[�ɂ�����J�V���E���i�C�A��ˌ���̐��̒[�ɂ�������ˁA�����ē�����̓쐼�[�ɂ����郉�b�R�x�c�ȂǂŁA��������e�J��n�̊�_���牓�����ꂽ�ƒn�ł���A�J��̏����ɂ����܂�b�܂�Ă͂��Ȃ������B

����䂦�l���������͂Ȃ��A���������n�_���m�����������z�������Ă܂ʼn��Ɍ��Ԉ��̊�����K�v�Ƃ����悤�ȏ́A���܂萶���Ȃ������ł��낤�B

�Ƃ͂������ݕ������x�̂��͓̂������瑶�݂��Ă��āA���ꂪ���a50�N��ȍ~�ɂȂ��Ă���A�]���̊J��ɗ��܂�Ȃ����ʓI�Ȏ��v�̌��ɁA�����Ƃ��Ĕ��F�����Ɏ��������̂Ɛ��������B

���a35(1960)�N�ɔ��s���ꂽ�w�L�����j�x�ɂ́A�����e�J��n�̉��v���Љ��Ă���B

������̒n��ł��A����30�N���ɖk�C�����ɂ��B���n��莖�Ƃɂ��y�n��悪�s���A������_�@�Ɏ�ɓ��O����̓��A�҂ɂ��J�i�߂�ꂽ�B

�������A�y�n��悪���ꂽ�Ƃ����Ă��A���A�����͟T���Ƃ����R�тɕ���L�ŗ�����������J�̘A���ł������Ƃ����B�������،����Љ�悤�B

�i���˂̗�j

����33�N�ɂ��̒n�ɓ��n�����㓡�@��̌��Ƃ���ɂ���

�u��ː썶�݂̂��̒n��͐�ɉ����āA2�ڂ���2��5�����炢�̔����������A���̑��͑����Ŕn�i���Y�n�j�ɏ���Ă�����Ɋ炪�o�Ȃ��قǁA�����̗ǂ��y�n�ł������B�i�ȉ����j�v

�܂��A����d���́A

�u���B�����̊J�������͍��ƃ��V�ő������q�ݏ����������A�����Ƀ��V���𐂂��A�����R�₵�ă����v����ɂ����B�i�����j���̍��A���H�Ƃ����A�Ȃ���Ȃ������ד��ŁA�n�ԂŔn�鏒��10�U���ς߂Ȃ��������A�J���~��Ə��w���̓c�}�S������A�S�U�̃}���g�𒅂Ė�ˏ��w�Z�ɒʊw�������́B�������H���J�������ꂽ�̂͏��a16�N�ŁA����܂ł͑z�����邱�Ƃ��o���Ȃ���J���������̂ł���B���̑O�ォ�獑�L�тŁ��i���{�\�j�сA���k�A�x�c���������ю��Ƃ��n�߁A�p�ނɂ��ă\���ōL���܂ŁA���o���D�ς݂������̂ł���v�ƌ���Ă���B

�w�L�����j�x���

�i�ԏt�̗�j

����43�N5���̓��B�ł���B�i�����j�J�V���E���i�C��ɉ����āA�������ԋ���1�{�A1�{����|���A���͏����̂ŁA��ɂȂ��Ă���ςݏd�˂ďĂ��������B���������œV�ət���ĔR��������Ή��́A�s�ς��̂��̂ł������Ƃ����B

����D�V���V�́A

�u���ł����A�����̒������h�ȋ��ɉ˂��ւ���ꂽ���A���߂̍����݂ɏ邽�߁A�ԃ_���̑�ŁA5�����������Ċۖ؏M�����������Ƃ�����A���݂ɌҖ𗧂ĂāA�������[�v�Œ��������ēn�������Ƃ��������B����܂łɁA�F�X�Ȏv���o�����邪�A���ł��Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��̂͑吳6�N5��22���̖�̂��Ƃł���B��˕��ʂ���܂���̐��앗�ɂ������ďP��������́A��u�ɂ���12�˂̕����S�˂��Ȃߐs�����A��ʉ͌��̕��֎����̂悤�ɔR���������B�L���̎֏��b�艮�ɐh�����Ă��炵���v���I���A�����̌F��_�Ђ��番�}�����ԏt�_�Ђ��Ď����Ă��܂����B�v�J���̋�J���ȏ�̂悤�Ɍ���Ă���B

���������B��̌�ʃ��[�g�ł������ԏt�����a33�N�L����ɖ؋������݂���A�l�n�̌�ʂ͎��ւɂȂ�A�܂����n�̖؍ޔ��o���������֗��ɂȂ����A�ڏZ�ȗ�50�N�̔Y�݂��������邱�Ƃ��o�����B

�w�L�����j�x���

����33�N�����ɉԋv�����������n�ȗ��A�ː���40�˂ɋy�ѓ��ʋ�����܂Ő݂�����悤�ɂȂ�A�܂��y�Õʌ���ɂ͓n�Ӓ����̕����c�̂̈ڏZ�ɂ��A�ː���40�˂���悤�ɂȂ����B��������ł́A��Ύs�X�A�����A�y�ÕʊԂ����ԐB�����H�̕K�v��Ɋ����A�����ɒ�A�����ł͑�B�\�Z�Łu�����y�Õʊԓ��H�v���J���������B���ꂪ�����̎n��ł����āA�吳4�N12���̂��Ƃł������B

�B���抄�n���̓��H�͊�Ό���A��ˌ��삳��ɍL��Ȗ�ʌ���ɂ��Ă��A���H�\����͐��R�Ƃ��Ă������A���тƂ���̓��ł��邩��ڏZ�҂͎��������A���n�A����I�����͕��s�ɕ֗��Ȑ�݂�I��ŗƂցA�����͍��̓����֏o��Ƃ����L�l�ł������B�e�n�ɑ������J�����悤�ɂȂ��đ��ł͏��a4�N���瓹�H�ی�g�����e�n��ɑg�D�����A���H�̈ێ��ƏC�U�ɋ��͂������B

�w�L�����j�x���

��L�������p�̂����A�����̕����ɂ��铹�H���A�����̓����̊e�����̌��ɂȂ��Ă���B

�S�̂�ʂ���1�{�̓��H�Ƃ��Đ��������L�^�͂Ȃ��A�e�B���n�̂Ȃ��ł��ꂼ��̊W�҂̓w�͂ɂ���Đ�������Ă������Ƃ�������B

������O�I�ɁA�L�����犲�����o�ă��b�R�x�c�Ɏ����Ԃɂ��ẮA�k�C�����̑�B�\�Z�ŊJ�킳�ꂽ���Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���A���̋�Ԃɐ�삯�Đ�������Ă����Ƃ�����B�i���̋�Ԃł��������ɖ��ܑ��œ~�G�͕�����錻���c�j

�܂��A�d�v�ȋC�t���Ƃ��āA�������̐B���n���ɂ���ĊJ�ꂽ�����̌���ɂ́A�������琮�R�Ƃ�����擹�H�����������̂悤�ȑz�������Ă������A����͌��ŁA�u���H�\��n�͐��R�Ƃ��Ă������A���тƂ���̓��ł���v�Ƃ���悤�ɁA���ۂɂ͋�悾��������Ă��āA���H�Ƃ��Ď��ۗ��p�ł���悤�ɔ��J�����̂͊J�����ł��������Ƃ�������B����䂦�A���˂Ȃǂł͌��݂̊����ł���8�����H�ł����A���a16(1941)�N�̊J��ƂȂ��Ă��邵�A�J�V���E���i�C�ł͂���ɒx�����a30�N��܂ŎԂ͓���Ȃ������̂ł���B

�ȏ�̂悤�ȊJ������̋�J�����z���āA���a35�N�́w�L�����j�x�̊��s�̂����Ԍ�̏��a55(1980)�N�ɂȂ��āA�悤�₭�����L���L�����̔F�肪����B

�����A���̌o�܂ɂ��Ă͑S�������I���������Ă���B

���a53(1978)�N���珺�a57(1982)�N�ɂ����āw�V�L�����j�x�S3�����������s����Ă��邪�A�����̖{�����������Ă��A�L���L�����ɂ��Ă̋L�q�͊F���ł������B

���������āA���̎�����L���L�������Ƃ��Đ������悤�Ƃ����w�i�͐���������Ȃ��̂ł��邪�A�܂���A�L���s�X�ɌÂ�����J����Ă����L���`���A���a40(1965)�N���\���`�։��̂���A����ɏ��a45�N�ɍ��̏d�v�`�p�w���������ȂǁA�\���n���̑�\�I�Y�Ƃł���_�Y���A�o�̌����Ƃ��đ�K�͂ɐ������ꂽ�o�߂�����B����ɂ��L�����͌�ʂ̋��_�Ƃ��Ă̒n�ʂ����߂����A�L���Ɏ��铹�H�͊C�݉������k�Ɋт������P�{�����邾���ŁA���Ƃ͍L���ƑэL���������S�L���������������A�L�����͏��a50�N�ォ��p�~����荹������Ă����i���a62�N�S���p�~�j�B

�������A�L�����܂ޏ\���n���ł̓}�O�j�`���[�h7�`8�N���X����n�k���A�����悻60�`80�N�Ԋu�Ŕ������Ă���A���ۂɏ��a27(1952)�N�̏\�����n�k�ł͍L����180cm�̒Ôg���ϑ����Ă���B

�C�݉����̒�n��ʂ铹�H�����Ȃ��Ƃ����ł́A���̂悤�ȍЊQ���ɍL����т��Ǘ������͍����B

�Ȃ�A�������֑傫���I�ď]���̊J��n���z�Ɍ��т���236���ƍL���s�X�����铹�������A�ЊQ���̑�֘H�Ƃ��ċ@�\����悤�ɂ��悤�Ƃ����A���݂̓��H�v��ł͓��ɏd����������_���_���V�[�̍l������������Čv�悳�ꂽ�̂��A���̘H���ł͂Ȃ��������Ǝv���B

���ہA���̘H���̊e���ɂ́A�����F��ȍ~�̏��a60�N�ォ�畽��10�N��ɂ����āA2�Ԑ��ܑ��H�Ƃ��Đ������ꂽ��Ԃ������݂��A�S�����ЊQ�ɋ������H�Ƃ��Đ����������Ƃ����ӎv����������悤�Ɏv���B

�����A���ۂɂ͓����F�肩��40�N���܂���o�߂������݂��Ȃ��A���v2.5km��2�����̖����p��Ԃ������ق��A���ܑ��̋�襂ȋ�Ԃ�9km�߂��c���Ă��āA�ƂĂ��ЊQ���̉I��H�ɂȂ�悤�ȘH���ł͂Ȃ��B�Ȃ��������x�X�Ƃ��Đi��ł��Ȃ��̂��B�����͂��ꂪ�z�肳�ꂽ�ʂ�̐i����Ȃ̂��낤���B���̕ӂ�ɂ��Ă��͂�����Ƃ������Ƃ͕�����Ȃ����A�ЊQ���̑�֘H�Ƃ����i�����z�������j�ړI�ɂ��ẮA�ʂ̓��H�ɂ���ĉ����������̂��������B

���̘H���Ƃ́A����236���̎����Ԑ�p���H�Ƃ��č���������i�߂Ă����эL�L�������ԓ��ł���B

���̖��̒ʂ�A�эL�ƍL�������ԍ��K�i�������H�Ƃ��āA���a60(1985)�N�ɒn�������̂��ݗ������u�эL�E�L���ԍ��K�i�������H���ݑ��i������v�̊����ɒ[���Ă��邱�̓��H�́A����15(2003)�N�̑эLJCT�`�эL�쐼IC�Ԃ̊J�ʂ���ɏ������L����A����27(2015)�N�ɂ͍L�����ׂ̗̑�����̒��ޑ��IC�܂ł��J�ʂ��Ă���B�c��I�_�E�L��IC�܂ł̖�27km�̋�Ԃɂ��Ă��A�ߘa4(2022)�N�x�܂łɎ��Ɖ����s���Ă���A�����ɍs������10�N���x�ŊJ�ʂ���̂ł͂Ȃ��낤���B

�����Ă����\�胋�[�g�́A���݂̍��������R���ŁA�Ôg�ւ̑l�����ꂽ���̂ƂȂ��Ă���B

��������A�ЊQ���̉I��H�Ƃ��Ă̓����L���L�����̖����́A����ɔ����Ȃ���̂Ƒz�������B

���̂悤�Ȍ��ʂ������钆�ŁA�܂��܂�����̓����̐����ɂ͊��҂����ĂȂ��Ƃ����̂����̗\�z���B

����̊��㒲���҂́A�����Ƃ�����莄�̐����̂悤�ȓ��e�������Ȃ��Ă��܂������A���������������낤�B

����������������ԂƁA�����ł͂Ȃ���Ԃ̃M���b�v���傫���A���������҂����G�ɓ��藐��Ă���Ƃ��낪�A���̘H���̓����ł���B

�����A�S�����������̓s���{���������đS���ɂ͑�������킯������A����Ɣ�ׂ�A���̓����ɂ͑傫�ȑ�`��^�����A�܌��J���Ɋe���Ő������i�߂��Ă����g����h�̎������������̂��Ǝv���B

�ɂ��ނ炭�́A���̎���Ɋ����ł��Ȃ��������Ƃł���A����Ӗ�����͈��̖������ƌ����邾�낤�B

����Ȕ߂��������ɂ��āA�F���܂̂��ӌ����A���Ђ��������������������B