新潟県道576号 "津久ノ又ヘツリ線"。

この"路線名"のグーグル検索結果 12件。(2025年1月15日現在)

インターネット上に、おおよそあらゆる情報が飛び交う現代において、この圧倒的な検索ヒット数の少なさから、

本路線は、日本一マイナーな“現役の県道”と思われる。

しかも、12件のヒットの大半は、後述するWikipediaからの引用であるうえ、この路線の通行記的なレポートは、全く見当らない。

そんな道路が、本当に“実在する県道”であるのか、疑わしいと感じるかも知れないが……

私もそれを疑ってしまっている。 (え?)

(現在、県へ問い合わせ中である。回答があれば追記する)

現時点で、この県道が実在していることを証す公的な資料として、私が見つけることが出来たものは、ひとつしかない。

それは、【新潟県道路現況図(令和6年4月1日現在)】である。

これは広大な新潟県全域を描いた巨大な地図なので、

マイナーなうえ極めて狭い範囲に存在しているこの県道を見つけることは至難だと思う。

あまりに至難であるため、私はこの地図を何年も前のバージョンから見ていたのに、

2024年11月に人に指摘されるまで、少なくとも4年間は、その存在に気づかなかった。

しかも、 訪れたことがある場所…… いやそれどころか、既にレポートをしたことがある場所だったのに!!!

これが、「新潟県道路現況図」に描かれた、県道576号津久ノ又ヘツリ線の姿である。

チェンジ後の画像では、その路線番号と経路をハイライトで表示している。

確かに、新潟県が2024年に公表したこの「道路現況図」には、主要地方道50号と一般県道299号をつなぐ一般県道576号が描かれている。

だが、この路線は、周りの路線とは異なる「点線」で表記されている。

この点線の意味は……(↓)

「凡例」によると、「未供用区間・未引継区間」であるという。

「未引継区間」が何を意味しているのかは残念ながら今のところ不明だが、「未供用区間」というのはご存知の方も多いと思う。

一応説明をすると……(↓)

これは自作の表だが、道路法によって定められた道路管理の手続きをチャート型式で描いたものだ。

拙書『日本の道路122万キロ』に作成した図を再利用しました。道路法に基づいた道路の仕組みを知りたい方に絶対オススメの1冊です。ぜひ!

「未供用」とは、ある道路の路線の認定が行われた後に、道路の区域の決定がなされた時点から、供用の開始がなされた時点までの期間と、供用の廃止がなされた時点から、不要物件としての管理満了までの期間を指す。

これは一般的に、開通する前の道路の多くが未供用であると言い換えられる。

もう一度さっきの「新潟県道路現況図」を見て貰うが……(↓)

県道576号は、その全線が未供用区間(=点線)として描かれているのである。

認定された後に全く供用区間を持たないまま時間を経過している都道府県道は、この県道以外にも少数存在するが、もちろんイレギュラーである。

イレギュラーであるからには、そうなった理由があるのだろうが、はっきり言ってそんな込み入った事情が分かるほど、この県道に関する情報は世界に漂っていない。だから理由は不明だが、とにかく全線が未供用らしい県道として「新潟県道路現況図」には描かれている。

そしてこれが、現在私が把握している唯一の本県道の実在を示す公的資料なのである。

しかも不可解なことに、この「新潟県道路現況図」という図面の中に一緒に掲載されている新潟県道の一覧表である「道路表」の部分を見ると……(↓)

なぜか県道576号が存在しない!

前後の路線番号は存在しているのに、県道576号はない!!

そのせいで、後述するWikipediaの記述を読むまで、路線番号は分かっても、路線名「津久ノ又ヘツリ線」が不明であった。

他に、新潟県がサイトで公開している県管理道路の一覧表というのがあり、各路線の起点や終点、実延長などを知ることが出来るのだが、そこでも「576」はスルーされている……。

辛うじて「新潟県道路現況図」から路線番号は分かるのだが、路線名が分からなかった。

だが、「新潟県道576号」をキーワードにしてググると、Wikipedia:新潟県道576号津久ノ又ヘツリ線のページがヒットした。

このページの記述は、路線の実態を知る上で、探索前に得ることができたほぼ唯一の事前情報であった。

「Wikipedia:新潟県道576号津久ノ又ヘツリ線」より

この記述を元に、地理院地図上に路線の全容を示すと次のようになる。(↓)

起点は、新潟県道50号小出奥只見線、通称“奥只見シルバーライン”の津久ノ岐トンネル西口の地点。

ここは以前、奥只見シルバーラインの探索で訪れており、レポートもしている。この第3回の前半最後の写真の場面がそこだった(↓)。

このように、2006年の探索当時に……「現在は全く痕跡認められず」……と、一瞥だけして無視した「古い地図に描かれていた工事用道路」が、実は未供用の県道だったという話になる。

で、この地点を起点にシルバーラインから分れた県道は、津久の岐沢を下って県道299号栃尾又上折立線と合流するが、ここまでの区間は未供用である。

そして県道299号と合流した道は、同路線と重複して国道352号との交差点へ進み、そこが県道299号と576号の終点になっている。

この重用区間は、より番号が若い県道299号として供用されているが、一応は県道576号の供用区間でもあるらしく、県道576号にとっての唯一の供用区間であるようだ。

なお、Wikipediaの記述によると、本県道の未供用区間は現在「魚沼市道上折立13号、及び13-1号線として魚沼市が管理して

」いるとのことである。

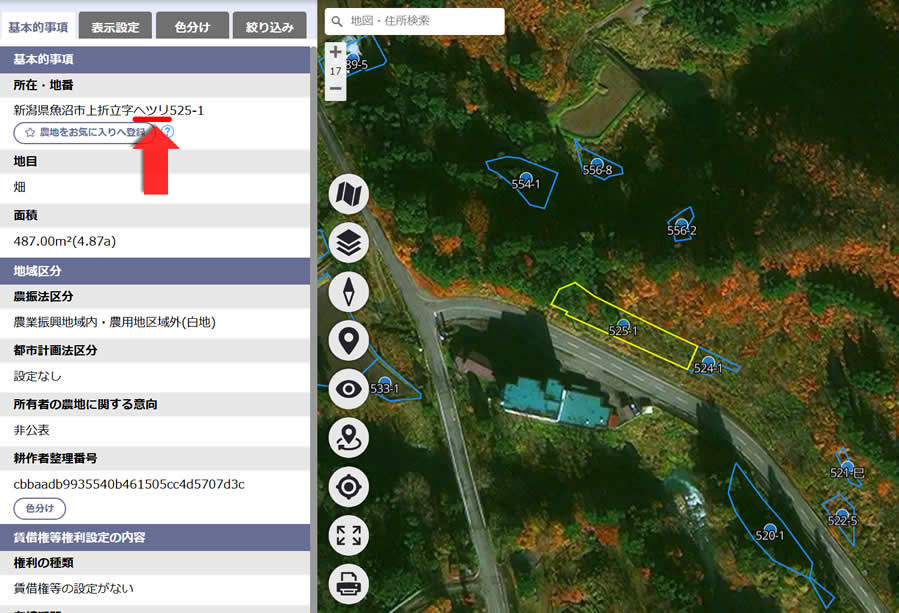

これについて、魚沼市が公開している「魚沼市地理情報システム」で、市道認定路線を確認してみたところ……(↓)

確かに、魚沼市道上折立13号線と、同13-1号線が、県道の未供用区間を結ぶ形で認定されていることが確かめられた。

ただ、この道路の現状は無論のこと、そもそも市道として供用済であるかどうかも分からなかった。位置が示されているので、区域の決定はなされているのだろうが、市道としての供用の有無は不明である。

ところで、実際に足を踏み入れたことはなかったものの、奥只見シルバーラインの周辺に、この道路が建設される最中に工事用道路として造られた道が複数存在していることは、同道路の探索当時から知っていた。

次に掲載するのは、奥只見シルバーラインの前身である「電源開発専用道路」が開通(昭和32年)してからまだ間もない昭和40(1965)年の地形図である。

赤線でハイライトした位置に、工事用道路であるとの明記はないが、電源開発専用道路に繋がる「軽車道」が描かれている。

他にもそれらしい枝道が見えるが、いずれも電源開発専用道路が誕生する以前の地図だと影も形もない道だ。

そして、チェンジ後の画像は前掲した魚沼市地理情報システムであるが、魚沼市道上折立13号線と同13-1号線は、このおそらく工事用道路であった道を認定したものであることが明らかだ。

昭和32年に完成した道路の工事用道路が、工事完成後、どのような扱いを受けたのかは定かでないが、はっきり言って、探索したいとは全く思えなかった。(←ぶっちゃけ)

工事用道路なんて一時的に使う前提の道に大した遺構があるとは思えないし、それよりなにより、どんな荒れているのか知れたものではない。危険だと思う。

しかし、そこが未供用とはいえ県道であるのだと言われれば、踏破したくなってしまう。

それが、泡沫都道府県道大好きオブローダーのヨッキれんというニャンコなのだ。

未供用の道路には、実体はない。

県道576号の未供用区間に、県道576号を現に構成している物質は絶対にないのである。

しかし、未供用であるからには、路線の認定がなされ、さらに区域の決定までは完了しているはずである。

供用開始がされていないだけで、県道576号が収まるべき予定地というべきものは、きっとどこかに存在する。

そこを辿ってみようじゃないか。物質など要らないという、寛容な精神で!

実体のない県道を辿るなんて、海を泳いで海上区間を辿ること並に自己満足でしかないだろうが……。

最新版の「新潟県道路現況図」に公然と描かれているのに、ここまで検索でヒットしない県道なんて可哀想すぎる。

待ってろ! いま行く! 俺が通行してやる!

フリとかなじゃなくて、マジで期待するなよ、遺構……。

いつのひか ここをとおるもののために

このさきに じごくへつづく みちがある