自分を納得させるためには、道を辿る必要があった

2024/11/3 14:25 《現在地》

市道上折立13号線が支流の谷を渡る洗い越しを目前に、判断に悩んだ。

結局、シルバーラインに繋がる市道上折立13-1号線との分岐地点を見つけられないまま、ここへ進んできてしまっていた。

正面の山の中腹には、目指しているシルバーラインがこれ見よがしに見えており、地図読みだが、直線距離ならここから500mしか離れていない。高低差は120mくらいだ。

このシルバーラインの見え方は、率直に言って、近いなと感じた。

いま辿るべき進路を見失ってしまっていることもあって、これなら道を無視して正面の山登りに興じることが、一番短時間かつ確実に辿り着ける方法じゃないかという気がした。

進路を喪失してしまっている現状を挽回し、シルバーラインへの到達を達成するための選択肢は、いくつかある。

まずは、正面の山を強引によじ登って行くという、乱暴だが、たぶん一番成功に近そうな選択肢。

次に、当初の計画に忠実に、13-1号線の入口をもう一度探すために引き返すという選択肢。

第三は、今いるこの場所から右の支流谷を遡ることで、13-1号線の途中へタッチしようという選択肢だ。

三つの選択肢は、一長一短がある。

正面突破は一番ゴールに近いと思うが、それでシルバーラインに辿り着いたとして、県道576号の未供用区間を踏破したという気持ちになれそうかと言われれば、たぶんなれないと答える。それではダメだ。意味がない。

探索中、県道576号の正確なルートについては、それが決定されているかどうかも含めて不明だったが、上折立13号線と13-1号線を経由してシルバーラインに到達する一連の市道の経路がそれにあたる蓋然性は高いと思っていた。しかも、これらの市道はシルバーラインの工事用道路という前歴を持つと考えられ、そこを辿ることは、シルバーラインという道の歴史と関わる廃道探索という意味合いもあった。

ここまで書けば、引き返して分岐を探し直したのだと思われたかも知れないが、実際は第三の選択肢を選んでいた。

すなわち、上の地図上にピンクの線で示したようなルートで、地図上の13-1号線へ辿り着こうとした。

正直なところ、いま引き返しても、あの地形と藪の中で正しい分岐を短時間に見つけ出せる自信が無かったし、日没まで残り2時間という現状では、試行錯誤に費やせる時間があまりなかった。

最悪、図面上にしか存在しない13-1号線を探すことに、時間も精根も尽き果ててしまうという不安があった。

だからこそ、地図で地形を見る限り、現在地から13-1号線へ辿り着きやすそうで、かつ辿り着けた後はそのまま前進して時間の節約も出来そうな、第三の選択肢を選んだのだ。

……とまあ、聞かれてもいないのに長々と判断の理由を説明してしまった。

13号線の洗い越しになっているところから右折し、支流の谷へ、GO!

谷の奥を伺いながら、洗い越しで堰き止められた砂利がぶ厚く堆積した河床を進んでいく。

すぐに谷は狭くなる。

地図上の13-1号線は、既に陽が翳って薄暗く見えるこの谷の上部を丁寧に巻いている。

奥で谷筋を跨ぐ部分にもきっと橋なんかは無いと思うが、ここから200mも詰めて行けば、確実にぶつかるはずだった。

……カタチある道であれば……、だが。

14:28

谷へ突入して2分くらい経ったが、谷はこんなにも狭くなってしまった。

振り返って撮影したチェンジ後の写真が分かりやすいが、両岸とも草付きの急な土壁がV字型にそそり立っていて、もはや谷の外へ出られる余地がないように感じられた。

しかも水が流れている谷底は苔生して酷く滑りやすく、早晩、四つん這いでなければ進めなくなりそうな雰囲気だった。

これは少々、想定が甘かったか…。

一年の半分を雪の下に過ごし、雪渓や雪崩が友となっているこの山は、道なきところを思いつきで動き回れるほど、人に対してフレンドリーではない…。

14:33

ダメ!無理ッ!

結局、支流の入口から100mくらい進むだけで8分を費やしてしまった。

このまま進んで谷底が道とぶつかるところまで行くには、まだ100mくらい進まねばならない見込みだが、行く手の谷は、上部斜面から墜落してきた半死半生の雑木でビーバーダムのように塞がれていて辿りがたうえ、道がなければならない両岸の斜面とも、雪崩の通り道らしき縦縞のギザギザで無数に抉られていて、もし上に道があったとしても何十回寸断されているか知れなかった。

こんなの無理だ!

無理を押したら、マジで地獄の板壁を突き破って向こう側へ落ちかねない。

時間を節約しようなんて、クレバーぶった思いつきで脇道の谷に逸れてみたが、大失敗だこれ……。

せめて、これ以上傷が広がる前に、撤収!

14:40

戻るのにもしっかり7分使わされ、結局15分間を無駄に費やしただけで、本流の13号線洗い越しへ戻ってきた……。

このとき、西側の山に太陽が落ちかけていて、それが私を一層気弱にさせた。

なんか、良くない流れだった。

今日は引き返した方がいいような気が、ちょっとしてきたのである。

14:42

しかし、この後来た道を引き返すだけだったら、さすがに時間を持て余すだろう。

今日は、目的(県道576号の踏破)の達成はできないかも知れないが、せめて、再訪(リベンジ)の必要があるかどうかは結論づけたい。

そのような意識で、今度は13号線の終点を目指し始めた。

こちらは相変わらず藪が濃かったが、障害はそれだけである。 道さえあれば、辿れるのだ…、大抵は…。

14:43

100mほど進むと、太いスギが立派に育っている植林地に入った。

そろそろ13号線の終点と思われるが、この植林地への到達こそが本市道の存在意義だろうか。

今でこそ、13号線の支線である13-1号線がシルバーラインに通じていることになっているが、【昭和40(1965)年版地形図】 では途中に分岐は無く、今いるところに道はない。一本道がシルバーラインまで通じていた。

では途中に分岐は無く、今いるところに道はない。一本道がシルバーラインまで通じていた。

それが工事用道路時代の姿だったとしたら、今いる場所は支線に過ぎず、行き止まりというのも納得出来る。

14:45 《現在地》

ああ、確かにここは終点だ…。

13号線の終点は、津久の岐沢が二又になっているところにあった。

右の沢の水量が多く本流だと分かるが、入口で急激に狭まっていて、今までのように川岸に道はない。

そしてこれは、私が当初の目的地としていたシルバーライン津久ノ岐トンネルの坑口より流れてきている。だからこれを強引に遡っていけば、今からでも目的地へ辿り着けるかも知れないが、道がないのであればやめた方が良いだろう。その行動に無理があることを、私はさっき学んだのだ。

今からシルバーラインへ辿り着くだけなら、むしろ沢筋を避けて左右の谷の間の正面の尾根を突き上げるのが正解だろう。

尾根には杉が植えられているようだし、急斜面ではあるだろうが、強引に100mばかり高度を奪うことが出来れば、【さっき見えた擁壁の下】 までは到達しよう。そこから路面まで登れるかは分からないが…。

までは到達しよう。そこから路面まで登れるかは分からないが…。

13号線の終点より来た道を振り返って撮影した。

入口からここまでおおよそ1.5km。

この間に120mくらいは登っていて、シルバーラインの直下(最寄りの位置まで直線距離で約300mで高低差は100m)といえるところまでは到達出来た。

そして、入口から1.2km前後の辺りにあったとみられる、見つけられなかった13-1号線との分岐辺りまでは、おそらく県道576号の未供用区間を辿ったのだと思う。

……うん、

まあ…

45点ってところかな。今日の成績自己採点。

でも、ここまでで避けようのあるミスがあったとしたら、それは出発時刻をもっと早めるべきだったことくらいでは。

辿りたかった道を見つけられなかったことに関しては、再訪でどうにかなるのかと言われると、微妙な気がする。

まあ、もともと短距離探索という前提だったし、ちょっとばかり地形条件への認識が甘かった感はあるが…。

あと、季節もよくなかったな。11月上旬ならもう少し藪を見通せると思ったが、甘かった。

これから引き返しながら、もう一度、13-1号線を探してみようとは思う。

せめて、50点は取りたいな。

自分を納得させるための小さな寄り道

14:46

思いつきで行動して痛い目を見たばかりだったが、

撤退前にもう一つだけ試したいことがあった。

この杉林をよじ登って行ったら、13-1号線に辿り着けるんじゃないか?! ……ってね。

地図通りであれば、「現在地」から直線距離で80〜100mほど離れた南の山腹を13-1号線が横切っていることになっている。

比高も70〜80mありそうで、けっして楽な高低差では無いけれど、この杉林の中だったら今度こそ登っていけるんじゃないか。

これで実際に登ってみて、道のあるべき高さになにもなければスッキリ諦めが付く。

無駄に再訪の可能性を残すこともなくなると思う。

いま、日没時刻までちょうど残り2時間だが、帰還するだけなら時間も余る。

登ってみよう。

14:47 下から見上げた斜面の様子は、こんな感じだ。

緩やかではないが、登高に危険を感じるほど急なわけでもない。

疲れないことはないだろうが、疲れすぎることもないだろう。

ただ、見えているのはせいぜい20mくらいの高さだけだ。

地図通りなら、目指す道はそのだいぶ上まで離れているはず。

14:50 (登り始めから3分後)

下から見えていた高さを登り切ったくらいかな。

まだ目的地を期待するには早いが、もう景色は谷底のそれではなくなった。

山折りに突起した小さな尾根を見つけて上っているせいで、早くもシルバーラインがある東側の視界が開けた。

ほら、またシルバーラインが見えだした。

それに前に見たときよりはだいぶ近く、かつ目線に近い高さである。

私に羽根が生えていたら、18年ぶりとなるあの路上に、簡単に辿り着けそう。

行き交う車の姿もよく見えた。

……もし、こちらの斜面ではなく、シルバーライン直下の斜面を登ることを選択していたら……

ってことも考えないではなかったが、前も書いたように、ただあそこへ辿り着くだけだったら旨味は薄い。

出来うる限り、道を辿りたいのだ。

14:52 (登り始めから5分後)

尾根に沿って、黙々と、登高を続ける。

踏み跡は全くないが、植林地の薄暗さのお陰で下草が少なくて助かる。

明らかに、前に支流の谷を登ろうとしたときよりも順調だ。さっきはこの高さにも辿り着けていない。

このペースなら、もう2、3分で、地図に道が描かれている高度へ到達すると思う。

GPSの測位も万全。

その高さを超えて、さらに2、3分登っても何も見つけられなければ、今度こそ諦めだ。

ぶっちゃけ、先へ進むための行動というよりは、私が気持ちよく諦めるための行動へ成り代わっていたが、探索に結論が得られるならばどっちでもいい。

さあ、納得させてくれ!

14:54 (登り始めから8分後) 《現在地》

平場が、ありました。

幅3mくらいのしっかりとした平場が。

……正直、困惑しています。

そうか、

そうきたか。

あるのね、道。

私は、どこかで分岐を見逃していたと。

ベテランが聞いて呆れるね。

これはあれだ、今朝は大雪で電車が止まってるから休校だと連絡があった直後に、やっぱり動き出したから休校じゃないと連絡が来たときの気持ちが近い。

しかも、ついでに驚いたこととして、この平場の路肩部分には、見慣れたプラスチック製の用地杭が刺さっていた。(だいぶ古ぼけてはいたが…)

ここが市道上折立13-1号線に認定された後に、設置されたもののような気がする。

少なくとも、昭和29年に着工し昭和32年に完成したシルバーライン時代(=工事用道路時代)の遺物ではないだろう。

こんなものがあるってことは、市道認定後にもちゃんと道として利用された時期があったってことなのか?

さすがに杭一つで、そこまでは判断できないが…。

(ちなみに、今回の探索エリア一帯が魚沼市になったのは平成16(2004)年で、それまでは北魚沼郡湯之谷村だった。したがって、当時は市道ではなく村道だったはずだが、ややこしくなるので、市道という表現で統一させていただきました)

辿りたかった道を見つけてしまって…………正直まだ、今後の動きを決めかねている。

進むのか、戻るのか。

残念ながら、どっちもやるのは無理だろう。

辿り着いたこの場所の前も後も未踏破だが、ここから前に進んで当初の最終目的だったシルバーライン到達を再び目指すのか、後に進んで素通りしてしまった分岐地点までの区間を歩くのか。

日没までの残り時間を考えれば、戻った後で改めて前進することは出来ないだろう。

決断ができないまま、なんとなくな感じで、戻りの方向へ歩き始めた。

だが、先に戻り始めたということは……

そうだね。

簡単には戻れないという、引き返さないための口実が欲しかっただけだよね。

案の定、30mばかり進んだところで、道全体が傾斜した密生の灌木藪に覆われていて、欲しかった口実を与えてくれた。

これは、進めないというか、よほどの事情が無い限りは、進みたくない藪だ。

撤退目的では、とても選びたくない藪だ。

戻る方向には進まないことを決定。

14:58

残る選択肢は、こっちだね。

撤退判断を土壇場で覆しての、シルバーラインへの前進。

ただ、この道を本当に進んでいいかどうかは、これから進みながら見極めなければならない。

突破が難しいようなら、深入りせずに引き返す英断をする。

幸い、ここまでのルートに危険な箇所はなかったと思うから、最悪ここに戻ってきた時点で薄暗くても、下山は出来るだろう。

出来るだけそんなことにはなりたくないが…。

ここで一つ、おそらく誰の役にも立たないだろう注意情報を発信しておく。

この地図は、私が探索中にスマホで見ている「スーパーマップルデジタル」(SMD)であるが、見ての通り、地理院地図(チェンジ後の画像)には描かれていない13-1号線が、平然と描かれていることに注目して欲しい。

これまで何度も見て貰っている「魚沼市地理情報システム」にも13-1号線が描かれているが、表示にはネット接続が必須である。探索中はオフラインが多いので、オフラインでも使えるSMDと、6〜7年前に買ったGPS機材「Garmin eTrex 30x」を併用している。ただ、画面が大きいことや、いろいろな地図を表示出来るSMDの方が便利に感じられ、見る頻度は圧倒的にこちらが多い。GPSの方はもっぱらルートの記録と、道なき道を進む際の地形確認に利用している。(あと、万が一の故障に備えた二重化対策でもある。廃道探索では地図が命綱だ)

で、注意情報というのは……

このSMDに表示されている13-1号線は、実態よりも遙かに楽そうに見えるということ。

私は、この探索中、まんまとハマった。

「現在地」から、シルバーラインまでは、ほぼ等高線に忠実なルートで、おおよそ800mの距離であると思っていた。

……騙された。

ver.1の時代から24年以上愛用しているSMDの名誉のために言うと、そもそも使用シーンが間違っている。

また、SMDには事前にPC:上で記入した任意のルートやポイントをほぼ無限に表示出来る機能があるので、これを使えば探索用に極めて詳細な地図を用意することも出来る。

私はもっぱら、旧地形図から転写した探索目標を記入して利用しており、これ無しの探索は考えられないくらい役立っている。

今回はたまたま、素の状態の地図に探索対象の廃道が描かれていたために、そのまま信じてしまったのだ。その甘えん坊過ぎる線形を。

15:00

こんな具合に、いろいろな不安の種を抱え込みながら、シルバーラインへの前進を開始したのであった。

どうなるこの人。

探索で見つけられなかった13号線と13-1号線の分岐地点は……

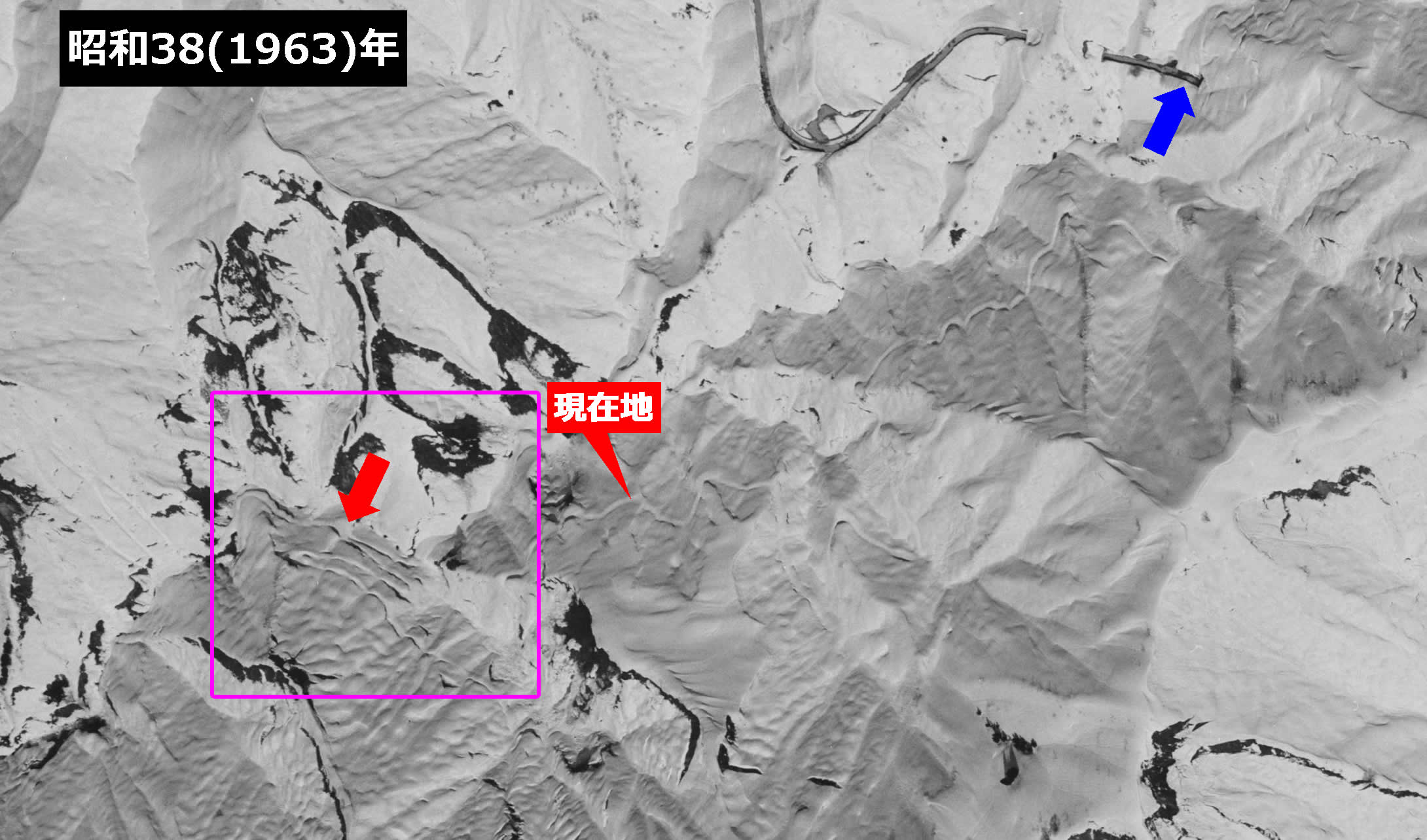

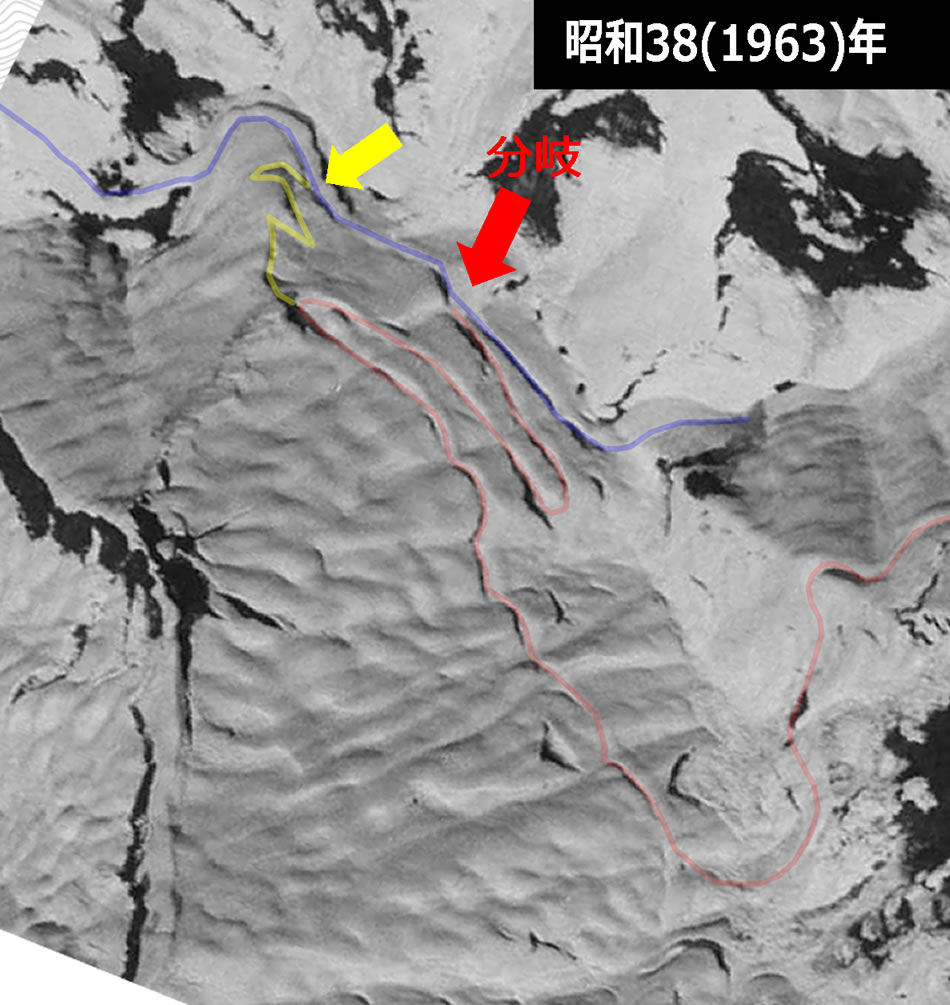

上の画像は昭和38(1963)年に撮影された航空写真だ。

工事用道路としての利用が終わって5年後くらいの撮影であるが、

樹木の凹凸がほとんど感じられないほどの狂気じみた銀世界の中に、

それらしい道形が、全線にわたって、見えていた。

“赤矢印”の位置が、見つけられなかった分岐地点で、“青矢印”の位置が、シルバーラインとの接続地点。

これらの矢印を結ぶ、等高線を描いたような酷く冗長な道形が、見えると思う。

これは、問題の分岐地点の附近を拡大したものだ。

“赤矢印”の位置で分れる道がちゃんと描かれている。

チェンジ後の画像である「魚沼市地理情報システム」に描かれている各市道は、確かにこれら昭和38(1963)年の航空写真に見えていた道である。

残念ながら、私は全てを見つけることは出来なかった。

ちょうど分岐地点の辺りに、現在では【砂防ダム】 が建設されており、そのせいで道形が多少変化した可能性があると思う。

が建設されており、そのせいで道形が多少変化した可能性があると思う。

それで【山側の法面】 も変化し、分岐が無くなっていたのではないか。

も変化し、分岐が無くなっていたのではないか。

仮にそれが正しいとしたら、接続していない道を魚沼市は市道として認定し続けていることになるが……、まあそういうこともあるよねとしか思えないのが、この手のマイナー過ぎる道の恐いところ。

あと、“黄色い矢印”のところから分岐する、小刻みな九十九折りもある気がする。

これってたぶん、来る途中に見つけた【あれ】 だったよね……。

だったよね……。

いろいろ見えすぎて、もう言い逃れが出来ないな、この航空写真は。

結論。

市道上折立13-1号線はありまぁす。

分岐はたぶん無くなっていて、法面を攀じ登らないと辿り着けないと思うけど…。