レポートを書きたくならなかった道……苦笑

2024/11/3 15:01 《現在地》

さて、前進開始。

いきなり余談から入って恐縮だが……、

昨日一日更新を休んだでしょ?

あれはね、この先をあんまり書きたくなかったからなんだよね。(苦笑)

探索して面白い道は、やっぱりレポートを書いていても面白いことが多いんだけど、その逆もまた然り(例外もあるけど)。

本当にぶっちゃけてしまうが、この踏破には全く面白さはないと思うよ。その模様を記録したレポートにもね。

それなのに、このレポートを没ネタにしなかったのは、別にツマラナサを共有したいというアマノジャクな心とか、俺だけがツマラナイ思いをしたのは悔しいから読者にも押しつけようというイジワルな心からではない。そこは純粋に、こういう道が工事用道路の名残として存在しているという事実や、それが今も市道であり、かつ県道576号の未供用区間であるという事実は本当に面白いと思っていて、こういう究極の変わり種のような道は、実態が如何に地獄だとしても、やはりありのままを見て貰いたいと思ったからに他ならないのだ。

この辺りのレポートを大胆に省略することも考えたけど、それだとなんか気になるでしょ? それで気になって見に来て、つらいだけでらつまらなかったってなるのも申し訳ないし。だからこのツマラナサがちゃんと感じられるレポで納得して欲しい。道の経歴自体はツマラナクナカッタデショ? (ねっとり目で)

15:02

まあ、予想していたけど、キツイわな。

道形ははっきり見えるし、幅も2〜3mはあるんだけど、とにかく灌木が五月蠅い。逃げ場が全くない。

さっきまでいた下の市道上折立13号線も藪は深かったが、ほぼ全て草藪だった。

だが、この上の市道上折立13-1号線は、ほぼ全てが灌木藪である。

どちらが大変かは言うまでもない。

15:08

前の写真からしれっと6分後の風景に飛んでいるが、写っている物に変化はゼロ。

いまは目的達成に向かって前進しているから耐えられるが、引き返すのにこの藪だったら嫌だ。たぶんさっさと放棄して下の道へ逃げているだろう。

……あと、この時点ではまだ信じていた(=騙されていた)からね。

SMDが描いていたこの道の線形と距離を。

残り800mというところから歩き始めていると、そう信じていたからね。800mくらいならすぐ終わるって。

15:10

ああああ、ああ……。 沢だ。

小さな沢に、道が切断されている。

見下ろした2mばかり下の谷底に、苔生したヒューム管が2、3本転がっていた。

かつてあった築堤が押し流されて、埋設されていたヒューム管だけ残されたのだろう。

工事用道路であるというコスト的な理由と、雪崩が多発する豪雪地の山岳道路という立地的な理由から、橋の架設は最小限にしたかったはずで、このような小さな谷は、限界まで詰めてから築堤で横断した。

技術的な理由からそれを選んだ明治期の道造りを、昭和に再現したようなものだ。

ただ、明治道では多用された石垣については、手間が掛かるので工事用道路に用いられることはなかったから、工事用道路というのは、ほとんど遺構がない単調な土道とならざるを得ない。ツマラナイのもやむを得ない!

うそじゃん……

クソじゃん……

SMDが描いている位置よりもだいぶ上流まで回り込んでから小谷を横断していることに、ここで気づいた。

800mでゴールできる説が、瓦解した瞬間だった。

2倍も遠くなることはないだろうが、この道の状況を考えると、数百メートル延びるだけでもしんどいよ……。

しかも、それを理由に撤退とかはできない(したくないよいまさら!)タイプのトラブルだし…。

15:11

ヒューム管がある谷底から、今来た道を振り返り……。この左上方の空間が、道だ。

で、同じ高さの右上方へ登って進まねばならないが……。

控え目に言って、憎たらしい。

細密な灌木の枝がまるでネズミ返しのように登高を妨げるうえ、濡れた草付きの地面は思うようにグリップが得られない。

草の下は土ではなく、ほとんど岩なのだ。スラブの岩の表面を腐葉土が薄く覆っているだけであった。

谷へ入ることの恐ろしさを、改めて実感させられる。

ここではむしろ、ネズミ返しの灌木を逆手に取って、腕力でよじ登らなければならなかった。

思い出すよ。

忘れるわけもない。

清水峠の地獄とそっくりだ。新潟のこの手の廃道を歩くと、たいてい最後にはあそこのスケールダウンした印象に落ち着く。

15:16

細い尾根を回り込む場面である。

ここはさっき横断したヒューム管の谷と、その枝であるほぼ同じ規模の谷に挟まれた小さな尾根だ。

尾根らしく道は少しだけ掘り割りになっていて、そこは日当りが悪いからか、少しだけ藪が浅かった。

でも、またすぐにさっきみたいな谷があると分かっているから、足を停めて時間を浪費する気にはなれなかった。

15:20

これがその次の谷を渡る場面だ。

今度は灌木ではなく、草藪の谷である。背丈よりも深いアシやススキが斜面に密生しており、道は地形ごと完全に失われている。ヒューム管すら見当らなかった。

それでも、これまで来た道と同じ高さに続いている確証があるから、地形を無視して等高線をなぞった。ツマンナカッタ。

足元はおろか、手元も見えないような藪の中で、進路を求めて空を仰ぐ。

仰いだ空は、抜けるような秋の夕空で、たぶんそれは普通の時なら癒しそのもの。

今の私には、当てつけのように見える。

シルバーラインに辿り着いてからのことも考えると……ね。とてもとても、気楽ではいられない。

正直、もっと楽な展開を予想していたんだよな、出発時は……(苦笑)。

たぶんこれが大自然ってヤツの真実だぞ。

大自然の大半は、常人が立ち入っても不快になるだけの人は相容れない空間だ。

早くこんな救われない道を抜け出したい。

15:27

ほぅっ。

いま少しだけ救われた気分になったのは、SMDに騙されて凄く遠回りをした“二又の谷”を抜け出したところで、まだ陽に照らされている斜面に辿り着いたからだろう。夕方に日が落ちてしまった廃道を前進するのは精神衛生上良くない。

相も変わらず灌木藪が尋常でなく鬱陶しいが、それ以外の障害は何もない。

15:28 《現在地》

再び尾根を回り込む場面。

だから太陽が照っており、僅かだが見晴らしがあった。

チェンジ後の画像は、チェンジ前の画像の中央付近を望遠で覗いたもので、たいして遠くないところにグリーンの杉林が見える。

あれがさっき直登した尾根だ。直線距離だと150mくらいしか離れてなかった。

道がただ等高線に身を委ねているから、30分でこれしか離れられなかった。

うんざりだ。

15:31

だが、3分後のこの眺めには、もっとうんざりした。

チェンジ前の画像と後の画像の関係はさっきと同じだが、向いているのは、目指すシルバーラインの方だ。

ガードレールが見えるが、もちろんあれがシルバーラインで、直線距離はやはり150mほど。

前は見上げていたその道が、今では目線の高さに平行しているように見える。

近く見えるし、実際にも近いのだが、これが……

彼我のあいだを津久の岐沢の本谷が隔てているために、思うように近づかせてくれないのである。

SMDに描かれたこの道だと、眼下の谷をやや乱暴なアップダウンで横断し、すぐに向こうへ辿り着けるのだが、先ほどの“二又の谷”で、実際の道は等高線を忠実になぞる以外の進み方をしないことを確信してしまったから、この眼下の津久の岐沢の広さと深さには、ほんとうにうんざりしてしまった。

この状況で救いになりそうなことを一つだけ挙げるなら、こんな道を辿りきってあの爽快なシルバーラインへ辿り着いたら、その瞬間には猛烈なカタルシスがあるだろうなと予感できることだ。

それだけだ。

終わっている……。

ずっと藪は深いままだが、最初に辿り着いた辺りよりさらに深くなっている。

分かりやすい違いは、この路上に密生している灌木の太さだ。

いっぱしの高木になりかけている樹木も現れ始めている。

進むにつれて麓からはだんだんと離れているが、逆にシルバーライン側からは近づいているわけで、この藪の濃さが往来の途絶えてからの時間に比例するとしたら、この道の末期は麓の側からのみアクセスされ、シルバーライン側からは閉じていたことを窺わせた。

とはいえ実際のところ、昭和32(1957)年にシルバーラインが完成して(当時は電源開発専用道路であったが)工事用道路が不要になってから、この道が利用されたことはあったのだろうか。

現状からは、とても長い間放置されていたのだろうということしか読み取れない。

それにも関わらず、この道は今なお市道に認定され、県道の未供用区間にもなっているようだ。

工事が終わった後も、この道に何かの期待を寄せた者が存在したことは間違いないのだと思う。

15:42

……………………

……………気づいた?

この写真は、90度転倒している。正しい向きは……(↓)

これである。

このように樹木が横向きに生えるのは豪雪山地の特徴であり、この地方の廃道探索を難しくする代表的な地域的障害だ。

しかもこの場所は、とても良くないことに、道のあった斜面全体が谷側へ傾斜している。

その傾斜した斜面に、ネズミ返しのような角度で、人体を通さぬ密度の灌木藪が育っている。

さすがにこれはキツイだけでは済まない。

危険。

この斜面と藪の取り合わせは、とても危険だ。

チェンジ後の画像は、斜面下方の様子である。

灌木藪を避けようとしてうっかり墜落したら、再び登ってくるのはどれだけ大変だろう。斜度的に即座に命を取られははしないだろうが、捻挫くらいの軽傷でも結果的には大事になりかねない。

15:43 《現在地》

クッソ!

俺がこんなに苦しんでいるのに、対岸のシルバー野郎の相対的な見え方が、13分前と全然変わってねぇ!

少しも寄り添ってくんない。こっちは工事用道路だから当然なんだろうが……、まったく、ぜんっっっぜん、向こうからは近づいてこない。

むしろ、いいペースで勝手に登って行って、等高線に雁字搦めにされている俺を置いていこうとしている。

もうその高さで待ってて欲しいのに、想定される合流地点の高度が進むほど高くなっていくのが、癪に障る。

この目の前の谷をパタパタの羽根で越えられたら、どんなにか楽だろう…。

次回、完結。

最後の谷も、全くつらいだけで何もなかったが、耐えようね一緒に。

全ては、ゴールのカタルシスのために!!!

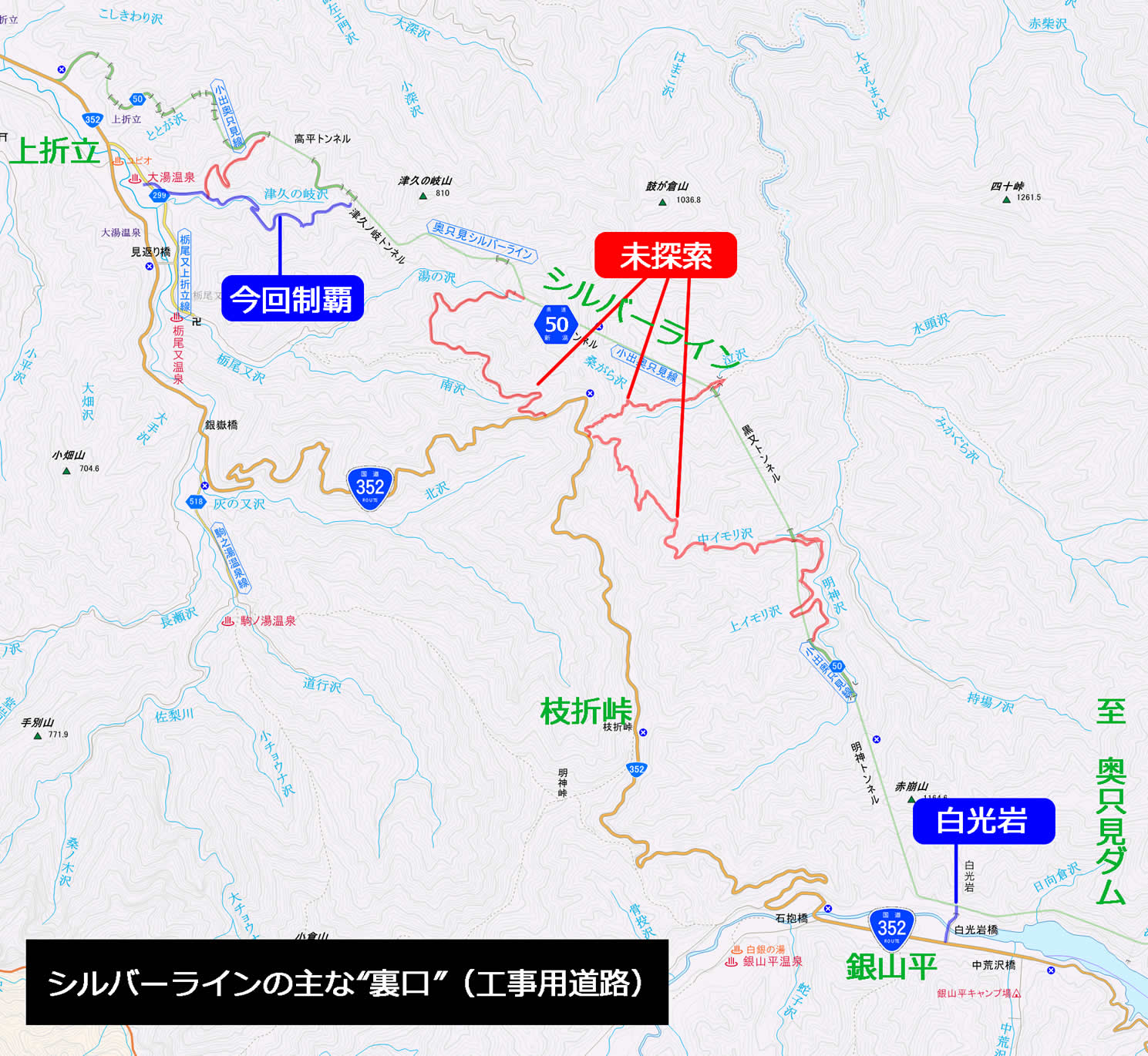

これがシルバーラインの“裏口”だ!!

2024/11/3 15:50

直前のシーンから7分後、だがカーブ一つ分くらいしか進めていない。

非常に非情にキツイ状況だ。

さっきまでは基本的に密生した灌木藪がウザいだけで、路盤自体は形状を概ね保っていたから、危険度という意味ではそんなに高くなかったと思うのだが、この終盤に立ち至って、裏切るように崩れまくっている! 道形が失われている。

谷へ落ち込む土被りの浅い濡れた斜面上に、ぶら下がりながら進んでくれといわんばかりの形状と密度で灌木が密生していた。

事実、この灌木が無ければ恐ろしくて進めない斜面だろう。万が一滑り落ちても死にはしないだろうが、怪我をする畏れは高い。

仮に、このような状況があと30分早く出現していたら、私は大人しく引き返していたと思う。

この状況の道を長い距離進むことは、基本的に無理である。

幸か不幸か、もはや引き返しは考えられないほど終盤に至って、この最難関らしき斜面が出現している。

そして、さらに5分後――

15:55 《現在地》

地獄の雲梯競技のような区間をどうにか越えたか、足元に平らな場所が復活したと思ったら、なんとそこは分岐地点であった。

振り返った向きの左上方に、いかにもブル道のような感じがする非常に急な坂道が分れていた。

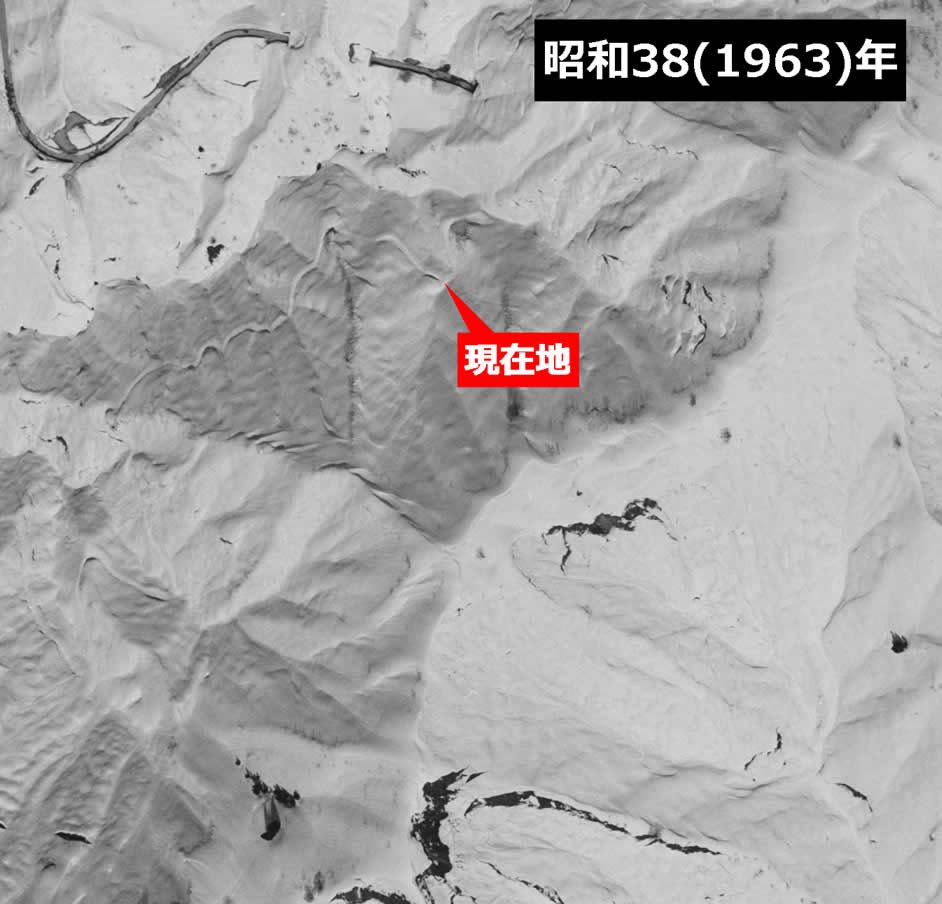

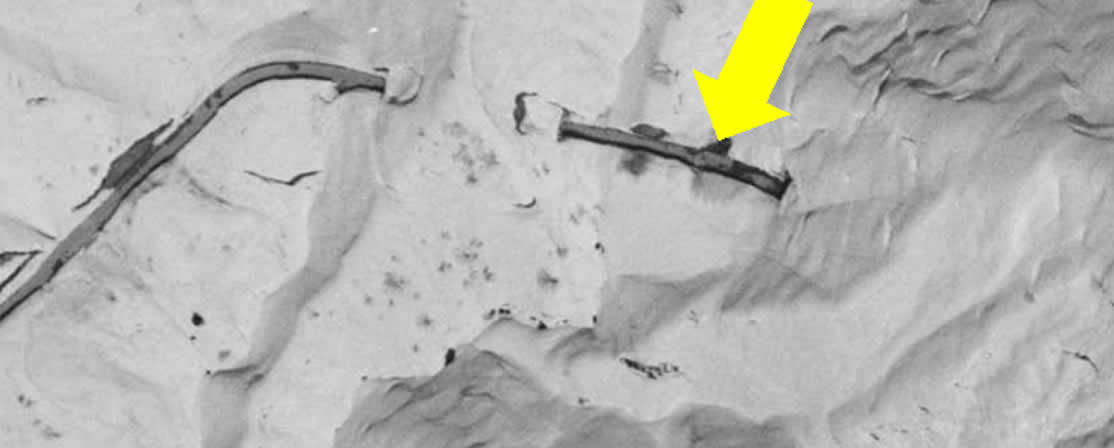

この分岐、工事用道路を描いていた【昭和40年地形図】 にも、昭和38年航空写真にも見ることができず、「魚沼市地理情報システム」にも描かれていないから市道ということもない。

にも、昭和38年航空写真にも見ることができず、「魚沼市地理情報システム」にも描かれていないから市道ということもない。

完全に忘れ去られている何かの道だった。

もちろん入り込んでいる余裕はないのでスルーする。

“謎の枝道”は、工事用道路よりも新しかった?!

この“謎の枝道”、実は工事用道路よりもかなり後に作設されて利用された道であったことが航空写真から判明した。

昭和38(1963)年版では、ここに分岐する道はなく、雪に覆われた工事用道路の跡だけが鮮明に見えている。

だが、チェンジ後の昭和51(1976)年版を見ると、ほぼ緑に覆われてしまった工事用道路跡に替わって、“謎の枝道”がずっと先へ延びており、それは山を駆け上がって、津久の岐山の山頂南面にある広大な伐採地へ達していたのである。

一帯の地形の雰囲気からして、大規模な伐採地のイメージが湧かなかったが、航空写真から明らかになった事実は覆せない。

“謎の枝道”の正体は、昭和50年頃の大規模な林業作業路の跡だった!

加えて、いまいる分岐地点から先の工事用道路跡も、この昭和50年頃の伐採時に作業路として再生していたことも見て取れた。

だったら、道の状況もここからは良くなりそうだな。 な?

……さあ、今度こそ最後の区間だ。

15:56

謎の分岐を過ぎて10mほどで、先程来私を引きずり込もうと暗躍し続けていた谷の源頭を越える場面が来た。

例によって築堤は跡形も無く押し崩され、埋設されていたヒューム管だけが谷底に露出していた。

谷は極めて急傾斜で、降りていくことも、登っていくことも、困難だ。

ただただ灌木を頼りに面白みのないトラバースをして進む以外の選択肢はない。

こんな地形が多いから、このエリアの山では登山道の外へ出ることは危険であり、毎年のように登山者や山菜採取者の遭難が起きている。

15:57

苦労しながら、どうにか谷を越えた。

チェンジ後の画像は、振り返って見た谷と分岐の位置関係を大まかに描いたもので、実際はこんなに鮮明ではない。

特に破線の部分は崩れていて形がないので、もしこちら側から探索したら、直進するルートの存在に気付けない畏れが高いと思う。

まあ、誰も来ないだろうけど……(苦笑)。

15:60 って、それは16:00じゃん

もう良いっての。

いま渡った谷、渡られる直前で二又に分れてやがって、同じ規模の渡りをあともう1回要求してくるのですよ。

ツマラナイの天丼は間に合ってるんだけど……。

で、今いる場所は、そのツマラナクてツライ谷と谷に挟まれたツマラナイ尾根だよ。藪過ぎて地面も見えん!

16:02

これで最後だよな!

これが、最後の谷のはず。GPSは嘘つかない。

例によって両岸とも酷く崩れていて、道は跡形も無かったが、やることは今までと変わらない。

でもここが地味に今までの谷で一番越えにくかった。

流水で崩された対岸の切り立った土斜面が高く、一瞬越えられないんじゃないかと焦ったほど。清水峠初回探索の2日目朝の撤退シーンを思い出した。

冷静に地形を見返した結果、谷を少し上って、灌木が生えている高さまで行き、そこから例の雲梯プレイをすることで高巻きして越えることができた。参考にならない参考情報だ。

16:05

いい加減見えてきても良いはずなんだが、本当にギリギリまでカタルシスを取っておくつもりだな。

ちなみに、音だけはかなり前からたまに聞こえている。シルバーラインを走る車の音。

トンネルが多いせいで、かなりシャットアウトされていると思うが。

16:07

キターーーー!!!

目線の高さ、もうすぐそこに、藪を透かして、灰色の外壁が見えている!

その正体は言わずもがなだが、外からこの壁を眺めるのは初めてだ。

そもそも、私が探索の中でシルバーラインへ足を踏み入れるのは、前回の探索(2006年8月)から実に18年ぶりのことである。その後、2012年11月に奥只見ダムへ行くために車で通過したことはあるが、それを入れても12年ぶりとなる。すっごい久々だ。

そして、シルバーラインの途中へ外部からアクセスするとなると、これはもう初めての体験だ!

おそらく通常、シルバーラインへの途中アクセスが可能な地点はたった1カ所、銀山平の白光岩分岐(魚沼市道宇津野50号線)だけであると認識されていると思うが、私はそれより前に、この県道576号(未)からのアクセスを達成するぞ!(笑)

(前回の探索で白光岩から出入りしているが、あれは外部からではなく。内部からの往復だからカウントしない。)

西日をうけて秋色に輝くコンクリートの巨大な覆道が、今の私には神々しいように見えた。

それこそが、シルバーラインこと県道50号奥只見小出線が、県道576号津久ノ又ヘツリ線を出迎えるべき位置に設けている構造物だった。

そして県道576号は、この合流地点が、路線の起点でもある。

ただし、これまで再三述べているように、県道576号は未供用路線であるから、道路管理者にとっては有名無実に限りなく近い存在だ。机上の存在といってもいいすぎではないだろう。

また、市道上折立13-1号線についても、供用の有無は不明ながら、この地点で県道50号と合流する。

こちらは大縮尺の「魚沼市地理情報システム」に詳細にルートが示されているうえ、そのルートに重なるように、見ての通りの屈強な廃道ではあるが、工事用道路という明確な由来を持った道形があったので、私が辿ってきた道が市道上折立13-1号線に認定されていることは断言ができると思う。

(県道576号で同じように断言できないのは、大縮尺の地図にルートを示された資料がないためである。「新潟県道路現況図」の【こんな小縮尺】 では、ルートが特定出来ないでしょ? だから、縮尺が小さいから描ききれないだけで、市道と同じ位置に県道が想定されている可能性はもちろんある。むしろ蓋然性は高いだろう。)

では、ルートが特定出来ないでしょ? だから、縮尺が小さいから描ききれないだけで、市道と同じ位置に県道が想定されている可能性はもちろんある。むしろ蓋然性は高いだろう。)

さあ! 解き放たれよう!!

16:09 《現在地》

祝! シルバーライン到着〜〜! きもちぃぃぃ。

ガハハハハ! こいつは笑えるぜぇ!!

このシルバーラインの土手っ腹に空いた“穴ポコ”が、県道576号が使うべき出入口だっていうのか?!

ガハハハハ……

危なすぎるだろッ!!

ここで2本の県道が合流というのは、さすがに常軌を逸している。

さすがにね、これはね、まあ未供用の県道だからね、たぶんこの覆道を建設した時点では、県道576号とここで接続する想定は無かったんかな……。

【昭和38年航空写真】 にも【昭和51年航空写真】

にも【昭和51年航空写真】 にも、この覆道は存在していない。

にも、この覆道は存在していない。

2018年度全国シェッドマップによれば、11号トンネルと12号トンネルに挟まれた90.3mの明り区間が12号津久ノ又スノーシェッドで塞がれたのは、平成6(1994)年とのことである。

意外と、新しかった……。

県道576号が認定された後の気がするな、この時期なら…。

つまり、県道576号はもう建設されないと判断されていたということかも……。

整備の可能性があるなら、分岐の準備がある施設を作るだろう、普通は。

来た道を振り返り……

……もはや、道と判別するのも難しい感じがあるが、いちおう仄かに、広場から外れて斜面をトラバースしていく平場の存在は感じられる。

ちなみに2008年の探索時の写真も見返してみたが、覆道の横穴から外を撮影した写真は撮っていなかった。レポート中に【現在は全く痕跡認められず】 と書いていることが、当時既にこの市道が屈強な廃道状態だったことの記録である。

と書いていることが、当時既にこの市道が屈強な廃道状態だったことの記録である。

ただ、前述したように、昭和51年当時、この分岐は生きていたようだ。

一般の車が出入りするような道ではなかっただろうが、工事用道路としての利用が終わって以来一度も使われなかった訳ではなかったのである。

県道としての整備が期待されたのも、そのような経過があったからかも知れない。

(……もう二度と通りたくねぇ……)

ちょうどこのとき、太陽が向かいの高い山並みに落ちるところであった。

ぎりぎり、日が落ちる前に廃道を突破出来たのであり、途中の判断を違えていれば容易に夜闇に迷う恐れのある探索だったといえる。

麓から近い場所だと多少侮っていたが、それは大きな誤りだった。この山は、恐い。地図上の距離が、数字の何倍も大きく感じられた。

おそらくかつては工事用のスペースや林業用の土場として利用されたことがあったと思う広場の縁から、津久の岐沢の谷を見下ろしている。

この広場自体が、津久の岐沢を埋め立ててある。水流が全く見えないが、地下に暗渠があるのだろう。

ここが大湯温泉や奥只見レクリェーション都市公園への県道分岐地点として賑わう未来もありえたのだろうか。

登ってきた道形は緑に隠されて見えないが、想定される位置をチェンジ後の画像に示した。

そんな景色を眺めながら、県道576号の全てを、振り返ってみよう。

路線の「終点」である国道352号上の【分岐】 (標高280m)を出発したのが13:47、そしてその終点から550m進んだ県道299号との重複区間の終わり、【未供用区間の入口】

(標高280m)を出発したのが13:47、そしてその終点から550m進んだ県道299号との重複区間の終わり、【未供用区間の入口】 (標高280m)に突入したのが13:52だった。

(標高280m)に突入したのが13:52だった。

そこから650m進んだところで道が【大決壊】 (標高320m)していて自転車を放棄したのが14:04。

(標高320m)していて自転車を放棄したのが14:04。

ここまではとんとん拍子だったが、以後は廃道を徒歩で進むことになり一気にペースダウン。

津久の岐沢の底から初めて【シルバーラインを遠望】 (標高370m)したのは14:24で、その時点でシルバーラインは直線距離で500mほどしか離れていなかったが、以後、辿りたい道を見つけられなかったり、やっと見つけたり、見つけた道が藪塗れだったり、信じていた地図が大雑把過ぎたりした結果、その500mを埋める仕事に1時間40分ほども費やして……、今しがた16:09にようやく、標高490mの「起点」へ辿り着いたのである。

(標高370m)したのは14:24で、その時点でシルバーラインは直線距離で500mほどしか離れていなかったが、以後、辿りたい道を見つけられなかったり、やっと見つけたり、見つけた道が藪塗れだったり、信じていた地図が大雑把過ぎたりした結果、その500mを埋める仕事に1時間40分ほども費やして……、今しがた16:09にようやく、標高490mの「起点」へ辿り着いたのである。

これらを全て足すと、県道576号の「終点」から「起点」まで移動するのに、2時間22分(ニャンニャンニャン)を要したことになる。

距離については、当初辿りたかったコースを忠実には辿れていないが、あくまで参考としてSMD上で計測した一連の行程は、おおよそ3.1kmだった。(実際は4.5kmくらいかと思う。そして私はそのうち500mほどを歩いていない)

いやはや、一番簡単そうに見えた“一つめ”を攻略するだけで、こんなに苦労するとは……、

これより規模の大きな“裏口”達との付き合い方は、考えなければならないな。

いままで探索してこなかったが、シルバーラインにはこんな裏口がまだいくつも存在している。

白光岩以外は全て、外部からのアクセスには使われていない廃道だ。そして長い。

しばらく、いいかな……(苦笑)。

シルバーラインの“裏口”を眺める、全天球写真。

ここまで私を連れてきてくれた市道だが、【魚沼市地理情報システム】 によると、市道はここでシルバーラインと接続しても終わっていない。

によると、市道はここでシルバーラインと接続しても終わっていない。

シルバーラインを横断して山側へ入り、そのまま津久の岐沢の源頭部を直登して、津久の岐山の尾根へかなり近づいた山腹で、唐突に終点を迎えている。

ここから終点までは400mくらいだが、150m以上も登る。明らかに車道ではない登山道のような物を想起するが、他の地図には全く道が描かれていない。

そして面白いことに、ちゃんとここにはシルバーラインの覆道を突っ切れるような構造が用意されている。

シルバーラインを減速せずバンバン車が通り過ぎるうえ、カーブミラーもないので、目と耳で念入りに安全確認してからの横断が鉄則だが、ちゃんと市道の便宜は計られているようで面白い。

山側に植林されたようなスギが生えているから、そのアクセス路としても必要な通路なのだろう。

敢えて市道である意味や、中腹で終わっている意味は、不明だが。

最後まで謎の多い、市道上折立13-1号線の末端部であった

16:12

シルバーライン側から撮影した県道576号起点ならびに、市道上折立13-1号線交差地点である。

ここが県道の分岐地点であると感じられるようなアイテムは、一切無し。未供用なので当然だ。

車で出入りすることも特に規制はされていないが、交通の流れ的に、戻ってくるときは最大限注意して欲しい。奥から来た車からは、覆道やトンネルのカーブのせいで直前までこの横穴が見えないし、まさか人や車が出てくるとも思わないだろう。

18年前のシルバーライン探索では、第3回中盤にここを通過した。

手前の11号栃ノ木トンネルは102mと短いが、覆道でそのまま繋がる奥の12号津久ノ岐トンネルは1601mと長いうえ、内部に複数のS字カーブがあるシルバーラインの本領が最初に発揮される魔窟であった。ちなみに、ここから終点の奥只見ダムまでは17kmだが、うち16kmは地下である。

17:03

「ワープ」。

沖田艦長ばりの渋いボイスで50分間の「ワープ」を成功させ、シルバーラインおよびこの探索の起点となった上折立の駐車場へ戻った。

長いワープに疲れて、カタルシスがかったるしすになったのは言うまでもない。

それから直ちに車に乗り換えて、自転車を回収しに行った。

途中の工事現場も通れるようになっており、最速で自転車回収。

17:17頃 無事に探索を終了した。