���O���̊��Ҋ��ɔw���ʐ���Ȏ��i�𑶕��Ɍ���������R詓��Q�ł��邪�A���|�[�g�̍Ō�Ɍ���̊��㒲�����疾�炩�ɂȂ��������̎�����NjL���Ă������B

�w���Îs���@�����҉��x�i���a58�N/���Îs�������s�j���A

�u��R詓��ƍ��P�勴�̊�b�H���v�Ƃ����ʐ^�B

�w���Îs���@�����҉��x�i���a58�N/���Îs�������s�j�́A���P�W�����Љ��`���ł��������Ă���B

�u���Â̕u��������ΐ��̃o�X�ŁA���Y�C�݂𑖂邱�Ǝl�\���A������R�g���l�����ʂ���ƁA�E��ɖh�g��Ɉ͂܂ꂽ���`�������A���̗����ɉƁX���������ԏ����������ɓ���B���ꂪ�u���P�v�ł���B

�v

�����A���P�勴�͂܂����ݒ��ŁA�E�̎ʐ^�̗l�Ɋ�b��������������ł������B

���̎ʐ^�̔w��ɂ͌����̋����������邪�A�n��̃A�C�e���͌��݂Ƃ��܂�ς���Ă��Ȃ��B���R�ł���B

�ʐ^�̍��ɑ��詓��̌�ݗi�ǂ������A�E�[�ɂ����̏����ȋ���������B

���������Ƒ傫������Ă���_������B

����́A�����ȋ��̂������ɁA��тōł��ڗ�����Ȋ���݂��Ă����������B

�����炭���ꂱ�����u�S�̖ʁv�Ə̂���Ă����V�R�̖ޕ��ł��������A���̕���͑��詓��̖k������������ŁA�n�`�̈�ۂ������傫���ς��Ă��܂����B

����قǂ̕����ł��邩��A�����̐V���L���ɂ͉����L�^�����邩���m��Ȃ��B�i���m�F�j

���̃��|�[�g�̏���Łu�S���ɒ��ށv�ȂǂƐ������̂��A���̒n�����āu�S�̖ʁv�ƌĂ���i�ł����ł��������炾���A�T���J�n���_�ł���͊��ɏ��ł��Ă����̂������B

�c�����ăS�����ˁB�@�ł��A�D���Ȃ�ˁA��������������Ղ�����ۂ��l�[�~���O���B�S�����B�S�I�I

�w���Îs���@�����҉��x�i���a58�N/���Îs�������s�j���A

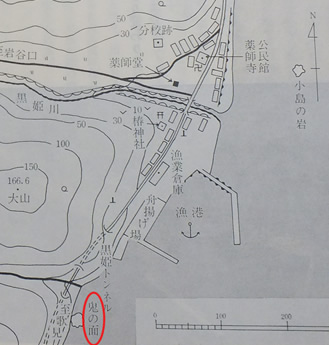

���P�n��̒n�}�B

�����A�����܂ł͊m���Ɂu�S�̖ʁv���������炵���A���s���̍��P�n��̒n�}�i���j�ɂ��A���̒ʂ�ł���B

�܂��A詓��̖��O�ƂȂ����u��R�v�����A�n�`�}�ɂ͏o�Ă��Ȃ��n���ł���A���ۂɑ�R�Ƃ����R������̂��A����Ƃ��P���Ɍ������R���i�̍ݏ��j���̂��Ă����Ă�ł����̂����^��ł������B

���̒n�}���������A�n���ł͑�R��O詓��������������W��166.6���̎R���A��R�ƌĂ�ł���悤�ł���B

���������R詓��Ƃ������O���t����ꂽ�\���������B

�i�������A�������R�z���̓����ʂ�ꏊ�Ƃ����Ӗ��ő�R�ƒn�����t����ꂽ�\�����̂Ă���Ȃ��B�j���g���ƃ^�}�S�̊W�ł���j

�܂��A���̒n�}�͑�R詓����u���P�g���l���v�ƌ�\�L���Ă���B

���ǂ̂Ƃ���A���̑�R�Ƃ����n���́A��R�z�����p�~���ꂽ���a�����̎��_�ŋ������n�܂�A���̌�̍��P�勴����R�勴�ƌĂ�Ȃ������������������l�ɁA�����炸���������߂Ȃ̂��Ǝv���B

�s���̗ނɂ͎ʐ^�ꖇ���c���Ă��Ȃ��u�S�̖ʁv�́A�]�ˎ��㖖���̋I�s���i�z�㍑�G���j�ɂ����̗l�Ɍ���Ă���B

�u�����i���P�̂��Ɓj�C�ەl�`�ɉƂ���B��돭�X�c���ɂĒ��ɎR�Ȃ�B�g�ōۂ��Ƃ܂Ŏl�A�܊ԁB�n���ɑ����ցA�����ɍ��P��ƌ�������B�S�̊�ƌ����₠��

�v�ƁB

��Ȃ̂��ʂȂ̂��͂����肵�Ȃ����A�Ƃ����������������̂�����A���s���͂���������R�Ƃ͋S�R�̓]���ȂǂƂ������Ă���A�ƏЉ�Ă���B�܂����̏W���̓`���Ƃ��āA�S���c�A���������c��ڂ�����Ƃ̂��Ƃ��B

�c�Ƃ����悤�ɁA�e�W���j�ɂ��Č��\�ڍׂȁw���Îs���@�����ҁx�ł��邪�A��R�z�����R詓��Ɋւ��Ă͒P�Ɂu���a2�N�ɑ�R詓����J�ʂ����v�Ƃ����ꕶ������݂̂ŁA���ɂ͍��P�勴�̒��H�����a53�N�ł������i�܂芮���܂�9�N���v���Ă���j�����炢�����L�q�������A����ȏ�̌�ʎj��̏o�����͕�����Ȃ������B

�W���ɂƂ��āA����瓹�H����̉��v�͈�厖�ł������͂������A���͕�炵�̒��̓���ɂ�����̂ŁA�����ďW���ŗL�̗��j�Ƃ��ċL�^����鎖�͑����Ȃ������̂����m��Ȃ��B

����Ȃɗ��h�ȁA�{�y�ɘA��čs���Ă��ւ�ׂ�詓����ڂ̑O�ɂ��葱�����̂ɁA�]��ɋ߂������̂��낤�B

��R詓��̊��㒲���͊����Ȃ��ǂɓ˂��������Ă��܂����i���詓��ɂ����ꂸ���͂����Ŏ~�܂��Ă���j���A�w���Îs�������x�i�������N/���Îs�������s�j�ɂ��ƁA���̑�R詓��������P�W���͒����ԁA���Â���k�������H���o�X�̏I�_�Ƃ��Đl�X�̋L���ɍ��ݍ��܂ꂽ�n���ł������悤���B���P�͍��n�ɂ�����Ԍ�ʂ̈�̉ʂĂł������̂��B

�吳3�N�ɗ��Í`����H�����n�߂�ꂽ�����i�����͔n����ƌĂꂽ�������C�{���ɉ��̂��ꂽ�j���A���Α��̉̌��܂ŒB�����̂͑吳14�N���������B

���ꂩ���R詓��̓�H���������āA���C�{�����P�܂Łi�C�{���ƌĂ�Ă����j���J�ʂ����̂����a5�N�Ƃ���Ă���B

�i�w��Ӂx��w�����ҁx�ł͊J�ʂ����a2�N�Ƃ���A��v���Ȃ����A�ǂ��炪���������͕s���j

�����A���P�����ւ́u��H����Ԃ������A���������ρE�푈�̐��s�ȂǂōH���͒��₵

�v�����߁A�H���o�X�����P�̎��̏W���̊O��ɂ����钎��k�܂ōs���悤�ɂȂ����̂͏��a38�N�i�O�N�̒���g���l���J�ʂɂ��j�ƈ�C�ɒx���B

���ꂩ����C�{�C�݂ƊO�C�{�C�݂��ڂ��鍲�n�k�[�̒n�ł���h��܂Ō����ƘH���o�X���H������̂́A���a45�N�Ƃ����B

�n�}�̏�ł́A���P�Ƙh��̊Ԃ�11km�A���ÂƂ̋����𑪂��Ă�30km�ɉ߂��Ȃ����A���C�{�C�ݖk���̒n���́A��R���܂߂Đ����Ɍ����������̂ł���B

�����Ă��̂��߂ɁA�Y�X�����Ԓ���D���A���炭���C�{�C��ʂ̎���ł��葱�����̂������B

���̂悤�ȐƎ�ȓ��H����́A�E�Ɍf�ڂ������a28�N�̒n�`�}�ɂ����Ă��\������Ă���B

�����̕\�L���A���P�őł����Ă���̂ł���B�������͗����̈����ł���B

�@�I�ɂ͊��ɘh��܂őS�������ł������͂������A����͑��ʎ҂̖ڂɎ~�܂�Ȃ��悤�ȑ��݂ł������̂��B

�吳���珺�a�����A��R詓��͋]�����Ȃ�����A���Ƃ��@�蔲�����B

�₪�č��n��������閲������������́A�N�_�̗��Â��珇���ɉ��Α����ђʂ��A�h���i������C�{���̓�[�i���P�j�܂ł͒H������B

�������A�����ŗ͐s���Ă��܂����B

���ꂩ��̍ď[�d�ɂ́A�z���ȏ�ɒ����������Ă��܂����B

���̂��߁A���������J�ʂ�����R詓����A���a�R�`�S�O�N��ɎԎЉ���ɂ����X�ɐZ�����č��P�̉��������L�тĂ����܂ł́A���Ȃ肨������ʗʂ��������Ƃ��낤�B

���P�Ȗk�̏W�����������q���A�킴�킴���P�ŘH���o�X�������D�֏��p�����͂����A���Â��璼�ڂ䂭�����o�����B

���h�ȍB��͎₵�����������m��Ȃ����A����䂦�u�S�̖ʁv�̑����Ƃ����댯�Ȕ��e�������詓��̖{�i�I���z�i�����P�勴�j�͒x��A���ۂ̂w�f�[�Ƃ̌덷�����܂�Ȃ������B

���z���Ԃɍ����āA�{���ɗǂ������B