千頭林鉄最奥最短の支線「大根沢支線」をゆく

2010/5/5 8:28 《現在地》

赤ら顔の天狗(顔の赤くない天狗というのはあまり見ないが)に見送られながら、千頭林鉄最奥にして最短の支線、事前情報皆無の小世界、大根沢支線へと進入した。

後ろを振り返れば、本線のまだ渡っていない巨大なPG橋が、挑戦を受けて立つと言わんばかりに堂々たる姿を晒していた。

「この支線を終えたら、あの橋を渡るんだ。」

そんな“死亡フラグ”的なことを思いながら、今は背を向けて支線の終点を目指した。

また、上記資料の原典の一つとみられる『昭和35年3月31日現在全国森林鉄道一覧表』(『汽車・水車・渡し船』 (橋本正雄著)所収)には、上記データの一部に加えて、使用軌条が10kg/mだったことと工事費が164万円だったことが記されている。軌条の十分な重さや距離あたりの工事費の高額さからも、ここが本線なみの高規格路線であったことが窺える。

8:29

(←)“天狗”のすぐ先にあった切り通し。

非常にゴツゴツとして切り立っており、視界に占める緑や土色の部分がとても少ない。

いかにも大根沢を閉ざす門戸という印象を与える光景だった。

それに見えないところに滝でもあるのか、本流以上に瀑音が猛っている。

(→)切り通しの先で路肩から大根沢を見下ろしてみて、瀑音の正体が判明した。

とんでもなく狭いゴルジュに急湍が渦巻いていたのである。こうして見下ろしているだけで、なんだか吸い込まれそう!

8:31

だが、大根沢支線が見せた本線並みの険しい表情は、最初だけであった。

堅牢な路盤に守られながら、序盤の100mほどを危なげなく通過すると、行く手の景色は、小根沢以来と思えるような広々とした渓谷へと変化したのである。

路肩の高い石垣が、緩やかにカーブしながら長城のように延びていて、苔生した色と相まってとても美しかった。

よく私が探索中に行う思考の戯れに、一つの廃道なり廃線なりを擬人化してみるというのがある。ここでも私は考えた。

大根沢支線に与えられた距離は短い。

だから悠長には構えていられないはずだ。

早く平坦な土地に辿り着いて、そこに大根沢事業所を設置しなければならない。

であるならば! もうそろそろ期待の地、大根沢事業所の気配くらいは現れて良い頃だ。

それが真に期待通りの大きな規模を持った施設であるならば……!

それはそうと、(探索当時の最新)地形図に描かれている徒歩道は、この辺りから谷底を離れて、約200mの高い位置にある左岸林道へ上っている。

それは分岐地点の看板に書かれていた「新登山道」(=“天狗”の登山道)でもあるはずだが、現地にはこれといった上り道は見当たらなかった。

まあそれでも、地形的にはどうにかこうにか上って行けそうな感じだったので、今さらここに登山道が整備されているとも思わなかったし、一応これは想定の範囲内だ。

また、ここまで来られたことが、一つの大きな励みになった。

軌道跡と左岸林道を連絡する道が描かれている場所は、昨日軌道跡を歩き始めた大樽沢以来、ここがはじめてだ。

小根沢からも上って行けそうな気配はあったが、地形図に道は描かれていなかった。

この大根沢では道そのものは見つからなかったが、地形的には十分上れそうだと思えたことで、エスケープルートの確保という意味での大きな安心感に繋がった。

丸一日軌道跡を歩いて、ようやく一箇所目のエスケープルートが確保できたと思う。 ……遠かった! 長かった〜!!

そして――

キタコレ!

分岐から、推定200m。

前方に、これ見よがしな複線部分が!!

そこには、いかにも広そうな明るい気配が漂っている。

しかも、まだ人工物が自然物かは判別できないが、

いろいろな物体が見えている気がする…?! わくわく!!

キタワァー!

ここまで私をいたぶるほど苦しめてきた険阻の大峡谷が、隠し持っていた小さな平穏世界。それがついに私の前に示された。

おそらく千頭林鉄の沿線で、これだけ広々とした土地は、起点の千頭周辺と、そこから林鉄を13km余り辿った大間の周辺(昨日のスタート地点)を除けば、ここだけだと思う。

大間から数えておおよそ20kmぶりの本当に久々な平穏の土地。そしてなんと美しい所だろう!

レールはここでも撤去されていたが、路線図に「大根沢複線」と、同路線図で唯一「複線」を明記されていた意味は、これまでの倍の幅に広がった路盤が、何よりも分かりやすく示していた。

小根沢など、これまで通過してきた各所にも複線を疑わせる場所はあったが、その中でも最大の複線部であることは間違いない。50mほど先で右へカーブしているようだが、おそらくその先も複線である!

林鉄だけど、これはいかにも「駅」っぽい風景だ! 萌ゆる。

上の写真の場所が、まさに大根沢事業所(大根沢複線、あるいは大根沢停車場とも)の入口であったわけだが、上の写真に書き加えた上下2方向の矢印それぞれの先にも、見るべき遺構があった。

(←)まずは、“左下”の矢印の所にあったものを紹介する。

これは、レールだ。

だが、ただのレールではない。

ポイント部分のレール、トングレールである。

上の写真に書き加えた複線の始まりを告げる分岐を構成するレールが、なぜかこの部分だけ置き去りにされていた。

トングレールは回収しないというルールでもあったのだろうか。

見た感じ、大きく破損しているようなことはなさそうだったが。

こちらは“右上”の矢印の先だ。(→)

近寄って確認はしなかったが(この程度の寄り道にも悩むほど、既に残り時間と疲労度に対するプレッシャーが大きかった)、これはおそらくアンカー(錘)だ。

そして山の中にアンカーが置かれている場合、考えられるのは吊橋用か、索道用か、大体はこの二つに一つである。

ここに吊橋はないので、こいつの正体は索道のアンカー(索道のメインケーブルを緊張させるために端部に設置される錘(おもり))だろう。

大根沢に索道があったことは、『全国森林鉄道』の以下の記述から事前に把握していた。

この文中に出ている“側線”というのが、今いる大根沢支線のことであろう。

そして、今回の探索ではそこまで手は回らなかったが、森林鉄道としては計上されない“作業軌道”という存在が、本線と“索道”を介して接続されたいずこかの山に眠っていることになる。

このような作業軌道は千頭林鉄内の他の場所にも記録がある。

作業軌道は多くが簡易な木造路盤によるもので、廃止時には路盤も木材として回収するため、あまり遺構は残っていないだろうが、まだ見ぬ廃線跡が千頭の各地に眠っているのだと思うと恐ろしい……。

さて、次は “あれ” だ。

複線区間の脇にある、人工的なシルエットをした物体の正体は――

8:36

な、なんだこれ?!

奥に見える物体は、分かるよ。林業の現場でよく見るケーブルだ。

索道にも用いるが、集材機と組み合わせて利用されることが最も多いだろう。

そのケーブルが、綺麗に巻かれた状態で放置されていた。

この一束がどのくらいの長さになるのか見当も付かないが、大きさから見て、1kmくらいあるかもしれない。

問題はその手前にある物体だ。

Vの字型をした金属のパーツと、トロッコの車軸×4(!)が、細いケーブルで雁字搦めのように結びつけられた“ひとつの新しいなにか”を形作っていた。

V字型の物体の上部には、2つの滑車が組み込まれていた。

このことから、空中のケーブル上を走行する、索道や集材線の搬器ではないかという想像がなされた。

だが、そこに執拗に巻き付けられた車軸の存在が、意味を不明にしていた。

さて、ここで文字を読もう。V字型の物体に取り付けられていた小さな金属プレートの文字だ。(廃道・廃線の世界にある文字情報は、たとえそれが道と直接の関わりがないものであっても、とても大切に思っている。廃道や廃線で見つけた文字を読むときのワクワクが堪らないのだ。これは未知の古文書に遭遇した考古学者の心境ではないかと思う。)

西沢鉄工所

静岡県榛原郡本川根町小長井

TEL 千頭50番

この物体は地元の鉄工所の製造であったことが判明した。鉄道と林業の町であった千頭にはかつて、中小の鉄工所が多くあったのかも知れない。電話番号の表記からして、交換手が電話口で取りなしを行っていた時代のものなのだろう。千頭50番をお願いします。

この不思議な物体の正体は帰宅後、それも何年も経ってから、ようやく判明したのであるが、その答えは次回紹介する。

路盤の川側にあった“謎の物体”(搬器?)の相手を終えた私が、

今度は路盤の山側を向くと、立派な石垣が目に飛び込んできたが、

さらに目をこらすと、石垣のさらに奥にも、何かが見えた。

も〜っと、目をこらしてぇ…

↓↓↓

大きな建物を発見!

あれが、路線図にあった「大根沢事業所」で間違いないと思う。

現在地から直線距離で100mも離れていないと思うが、斜面上にあるので、見上げる形になっている。

平屋のようだが横に長い、かなり巨大な建物だ!

そして当然のように無人である。一目で分かる明らかな廃墟感。大根沢はやはり無人境であった。

林鉄の時代に生み出された大根沢事業所というひとつの箱庭的世界が、この森にほぼ手つかずで残っている。

そのイメージが、私をますます興奮させた。

ひとまず事業所は見上げただけで、まだ近寄らない。

あまり時間に余裕はないが、このくらいは勿体ぶりに入らないだろう。

先に軌道跡を最後まで辿って、そこに決着を付けてから向かおうと思う。

写真は、カーブの先の路盤を振り返って撮影した。

写真中央奥に“謎の物体”やケーブルの山が見えている。

案の定、カーブの先も綺麗な複線が続いていたのである。

レールがないだけで、本当に理想的な停車場の構内風景だと思う。

8:38

複線部に入ってから二つ目のカーブが見えてきた。複線が始まって既に100mくらいは進んでいる。

施設の壮大さを思わせる、本当に長い複線部だ。

そしてこの二つ目のカーブにも、路傍に目を引くものがあった。

まずは、奥側の矢印の所にあったものを紹介しよう。

太い立木をボンレスハムのように激しく緊縛する、たくさんのケーブルたちだ。

ケーブルには滑車が取り付けられており、それが今も緊張を保っていた。

特徴的なケーブルの張り方から分かるその正体は、集材線だ。

林鉄時代に引き続いて現在も利用される、林業定番の技術である。

人が居なくなっても森は樹木は育み続ける。ゆえにこの痛々しい姿となった。

そして、集材線があったということは――

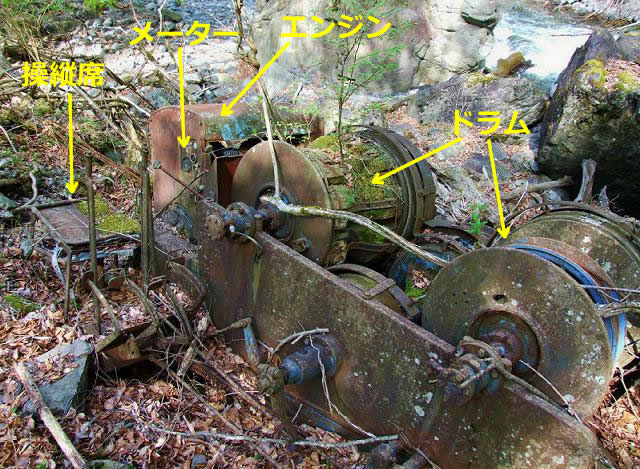

そう! 手前の矢印の先にあったのは、集材線を操作していた大きな集材機だった!

その大きな自重のために斜面を滑り落ちたのか、かなり川に近い位置に傾斜した状態で放置されていた。

そしてこれが、大根沢事業所跡地でこれまで目にした最も大きな機械である。

森という、生身の人間にとっては果てしなく巨大な怪物を、討伐……いや、伐出するために、人が編み出した大型の機械である。

森から木を運び出す大型機械といえば、まず森林鉄道の機関車や運材トラックをイメージするだろうが、森の現場で伐り出した木をひとところに集め、さらにそれを森林鉄道やトラックに積載する役目を果たしていたのが、この集材機という大型機械である。まさに、縁の下の力持ち的存在!

(集材線と集材機の使い方はネット上にも情報がいろいろとあるが、例えばこの図などが分かりやすいと思う。)

遠目には、赤さび色の筐体が林鉄の廃車体のようにも見えるこいつが、私は大好きだったりする。

近寄ってみると、やはり機関車のようなサイズ感と重量感が感じられて、ますます“うっとり”だ。

集材機の構造は、大きく三つの部分に分けられる。

まずエンジン部とドラム部があり、そこに操縦席が取り付けられて、一個の集材機になっている。

こじつけと言われるかも知れないが、エンジンとエンジンによって回転する部分と操縦席からなっているというのは、機関車とそっくりではないか。

実際、岩手富士産業などかつての集材機大手メーカーの一部は、森林鉄道でも使われる小型機関車も製造していた。

…ようは、いくら探索を続けてもなかなか出会うことができない機関車廃車体の代替物として、集材機を愛している部分が全くないとは言わない。

だが、やはりそれだけではない。集材機の見た目に分かりやすいギミック感が好きだ。

野ざらしで、しかも沢の増水に洗われそうな位置に長いあいだ放置されていた筐体は、さすがに荒れ果てていたのであるが、そこにめざとく操縦席を見つけた私は、当然――

パイルダァー オン!!!

う〜ん! これは楽しいッ!!

さすがに、操作ギアも足踏みペダルも、固着してビクともしなかったけれど、操縦者感は存分に味わえた。

実際に50年くらい前までは、毎日のようにここに座って、ケーブル長100mを越えるような巨大なマシーンを、まるで手足のように巧みに操る男たちがいたのである。

排ガスと森の空気の混合気を呼吸し、激しい振動と騒音に全身を揺らされながら、家族を郷に残しての山泊業務を続ける男たちの声が、姿が、目に浮かぶ。

そんな彼らの汗が染みこんだ座席に疲れた身を預ける幸せは、まさに探索者冥利に尽きるものだった。

魂が猛り、同時に慰められた。

“文字情報スキー”としては、こういうメーター類もチェックは欠かせない。(→)

左上から時計回りに、メインスイッチ、不明、水温計、燃料計、そして回転計であるようだ。

キーを挿して操作するメインスイッチが、特に格好いいなぁ。

「HEAT・OFF・ON・START」などの操作位置がある。

自動車のような操作感だったろうか。

スイッチの操作感を体験することはできないが、稼働時のエンジン音がどのようなものであったかは、エンジンの知識を持つ人には想像ができるかもしれない。

私には残念ながら無理だが…。

この写真は、エンジン部のガワとエンジン本体を撮影したものである。

このアングルで撮影したガワは、いかにも機関車のボンネット部のようで好きだ(笑)。

エンジン本体には、「MITSUBISHI」のロゴがある製造銘板が取り付けられていた。

…これで音を想像できた人がいるのでは? うらやましい。

裏側(川側)は、こんな感じだ。

集材機が斜面に傾いて置かれているのがよく分かるだろう。

奥に見える平場は、もちろん林鉄の路盤である。

そして最後の仕上げ。

写真の○印を付けたところに――

この集材機の素性を示す、製造銘板を発見!

これは森藤機械製作所の「SY−52」という型式の機械であるようだ。

銘板に書かれている緒元の一部を抜き出すと、出力は70馬力、ドラムの巻上速度/巻上荷重は、第1速が47m毎分/1800kg 〜 第4速が340m毎分/390kgなどであり、製造年月は昭和37年2月。

つまり、ここに林鉄が存在していた時代の製造物!

きっとここで隣り合って、一緒に働いていた!!

後日の机上調査によると、千頭林鉄で戦後に使用された集材機は、森藤機械製作所ないし岩手富士産業が製造していたようだ。

これが1台いくらなのかは分からないが、機関車のように運び出して屑鉄にしたり展示したりしなかったというのは、それほどの価値はないということなのか。

それでも個人の感覚からすれば、高価な機械であるのは間違いないだろうが。

8:42 MORITO'S YARDER を堪能したので、

今度こそ、この複線部第二のカーブの先へ進む。

曲がってみると

8:43 《現在地》

路盤の終わり! 終点!!!

全長0.4kmと記録されていた大根沢支線の終点が、実測においてもだいたい同じくらいの距離をもって、綺麗な終わりを迎えていた。

ここは終点。丸一日路盤を歩き続けてようやく得た、“ひとつめの決着地”!

千頭森林鉄道の本線ではないけれど、昭和32年に大根沢支線の終点となってから、昭和43年の本線および支線の廃止までは、おそらく本線以上に終点らしく利用された終点だったとも思う。

そんな栄華を物語るように、路盤は最後まで複線のままだった。

そして末端は、大根沢の流れに対して斜めにぶつかっていた。

もはや渡って先へ進むには、河床からの比高がなさ過ぎる。

起点では谷底から10mを超える高さを持っていた路盤だが、大根沢に追いつかれる形で終わった。

いかにも林鉄らしい、綺麗な終わり方だと思った。

(←)

路盤末端から眺める、大根沢の美しい渓流風景。

魚いっぱい居そう。

ちなみに左岸林道は、ここから1.2kmほど上流を渡っている。

現在地の海抜が910mで、林道の橋があるのが1050m辺りだから、両岸の険しさはともかくとして、河床勾配はそれほどでもないようだ。

(→)

路盤末端より千頭方向を振り返る。

最後まで綺麗な複線部であった。

なお、路線図上における千頭からここまでの距離は、33.9kmとなっている。さすがに遠くへ来たなと思った。

さて、ここからは、大根沢事業所探索の後半戦だ。

軌道跡から離れて、事業所の建物などを見ながら、施設の全貌を明らかにしたい。

終点からこうして眺めても、いくつか歩けそうな道が見えるが、まずは――

この可愛らしい廃屋から探索しよう!

栃沢(軌道終点)まで あと2.1km

柴沢(牛馬道終点)まで あと10.4km