�u�V������576���Ëv�m���w�c�����v�ɂ��Ēm�肽���R�̂���

- �@���H�̌��� �@�@���@�{�҂ɂĉ�

- �@�����F��̎����ƁA���̌o�� �@�@

- �@���H���̌���̗L��

�R�s���j��ō����x���ɓ�ɖ��������s�̌����H���ł���u�V������576���Ëv�m���w�c�����v�ɂ��āA���n�̌������I�������ƂŁA�c���ꂽ�傫�ȓ�́A��L�̂Q�ԂƂR�Ԃɍi��ꂽ�B

�������𖾏o����A����576���ɂ��Ĉ�ʂ�̂��Ƃ��u���������v�ƌ�����悤�ɂȂ�Ǝv���B

�݂�Ȃ�����������ˁI�@����ȁg�A�������h�̃��|�[�g�ɂ����܂ŕt�������Ă��ꂽ�݂�Ȃ����́I

�i2025�N1��17���ɁA�{�����̊Ǘ��҂ł��鋛���n��U���ǒn�搮�����Ɉ��ĂāA�����m�肽�����ڂ�����₢���킹���[���𑗐M�ς����A�{�����M���_�ł͕ԐM���Ă��Ȃ��B���������������������A�{���|�[�g�ɒNjL����\��ł���j��2025�N1��28���ɂ����܂����̂ŁA�ߓ����ɒNjL�\��I

�܂��́A�T���O���_�ł̐����Ȃ������ł�����Wikipedia�̖{��������y�[�W�̋L�q�ɗ����߂邪�A�����ɋL����Ă��Ȃ����ŁA���Вm�肽���Ǝv�����̂��A�����F��̎����ł���B

�����m�邱�ƂŁA�F��̌o�܂��𖾂����|�����̂ł͖������Ƃ������Ƃ����҂��ꂽ���炾�B

�����̔F��ɂ��ẮA���H�@�̋K��ɂ���āA����ł̌������s����B

���̂��߁A�ߋ��̌�������F�������邱�ƂŊm���ɒT�����Ă邱�Ƃ��o���邾�낤���A�c�O�Ȃ���WEB��Ō����E�{���ł���V������̃o�b�N�i���o�[�͌����Ă���B

��������l�܂肩�Ǝv�������A���|�[�g��1������J��������A�S���̎�v�n�����⍑���̕ϑJ�����\���Ă�����T�C�g�u����̓���H���v�̊Ǘ��l�E�]�c�������iX:@roaddata_numane)���A���A�������B�V������576���ɂ��Ă͏����߂ď��Ȃ��f�����悭������Ȃ��Ƃ̂��ƂȂ���A�F�荐�����f�ڂ��ꂽ�����̕��ʂ��������Ƃ̂��ƁB�����������������������̂ł���B

����͖{�����肪�����I�@����576���a���̔閧�ɔ���M�d�ȏ�I�I�I�@���ڂ���I

�V������������S�\�O��

�@���H�@�掵���ꍀ���тɑ�\���ꍀ�y�ё�̋K��ɂ��A�����̘H�������̒ʂ�F��A�ύX�y�єp�~����B�i�����j

�@�@���a60�N7��30���@�@�V�����m���@�N�@���j

��@�F�肷��H��

| �����ԍ� | �H���� | ���H�@ �掵�� ��ꍀ �Y���� | �N�_ | �I�_ | �d�v�Ȍo�R�n |

| �i3�H�� ���j | |||||

| 576 | �Ëv�m���w�c���� | �Z�� | �k�����S���V�J���厚��ܗ����Ëv�m�� | �k�����S���V�J���厚��ܗ����w�c�� | |

| �i3�H�� ���j | |||||

��@�ύX����H���@�@�i2�H���@���j

�O�@�p�~����H���@�@�i2�H���@���j

����576���́A���a60(1985)�N7��30���ɔF�肳��Ă������Ƃ����������B

�܂��A�u���H�@�掵���ꍀ�Y�����v�̍��ڂɂ��A���̌����́g�F��v���h��m�邱�Ƃ��o����B

���H�@��7���1���̏��e���ȒP�ɂ܂Ƃ߂�ƁA���̐}�̂悤�ɂȂ��Ă���B

����576���͑�6���F��v��������A�u�n���J���̂��߂ɓ��ɕK�v�ȓ��H�v�Ƃ��ĔF�肳�ꂽ���Ƃ�������B

���Ȃ݂ɁA���̍����ŔF�肳�ꂽ�����͑���6�H������A���̘H���ԍ���111,574,575,577,578,579�ł���A������̘H�����������Ă���B�܂�����̒n��ɏW�����Ă���킯�ł��Ȃ��A�F��v����1����2�{�A5����2�{�A6����2�{�Ƃ܂��܂��������B

�Ƃ���ŁA����576�����Y������Ƃ��ꂽ��6���̔F��v���́A����5�̗v���ƈقȂ�A���Ԃׂ��n�_�̊�����ŌŒ肳��Ă��Ȃ��̂ŁA�����ԂӓI�ȔF�肪�\�Ȃ悤�Ɏv���邩���m��Ȃ����A����ɂ��Ă͎�����̊�����y��ʏȒʒB�u�s���{�����̘H���F���ɂ����v�Łu�n���J���H���̗v���v�Ƃ��Ē�߂��Ă��邩�甛��͂���B

����576���ɂ��Ă����A�ʒB�����̈ȉ��̂悤�������������Y������Ɛ��@����B�������������q���ēǂ�ł݂ė~�����B

�u���Y���H�̑�����n��ɂ����������̊J���A�Y�Ƃ̐U���A�ό��J�����̋�̓I�ȐU���J���v�悪��������A���͏Z��v��Ⴕ���͍H�ƒc�n�v�擙��̓I�ȓy�n���p�v�悪��������Ă���ꍇ�ɂ����āA���Y�v��̐��i��K�v�Ƃ����n�_�Ƃ���Ɩ��ڂȊW�ɂ�����v�n�A��v�`�Ⴕ���͎�v��ԏꖔ�͍��������ԍ����A�����Ⴕ�������H�@��ܘZ���ɋK�肷���v�ȓs���{�����Ƃ�A������H���ł����āA���Y�v��𐄐i���邽�߂ɓ��ɕK�v�ƔF�߂�������ł���v

�����Ƃ����Ɨv��ƁA����576���̔F��ɂ́A���̔w�i�ɋ�̓I���g���炩�̐U���J���v��h�����݂��Ă��āA���̌v��n�_�Ǝ�v�n�����i�����܂ł��Ȃ��V���o�[���C���j��A�����铹�H�Ƃ��ĔF�肳�ꂽ���Ƃ������ł����̂ł���B

�c�c��O���X�ŋ��k�����A�F�荐����ł����܂Ő����ł������ʔ�����ˌ������āB���H�T�ト�b�L���ɂȂ낤���ȁi�j�B

���Ⴀ���Ⴀ�A���́g���炩�̐U���J���v��h�Ƃ͂Ȃ�ƂȂ���A����ɂ��ẮA�{�ґ�1���̓��e���琄�����ł��邩�Ǝv���B

�{�e�ł����߂Ē��������������A���̓��e�͖`���ɋ�����������̓�ł���u3�D���H���̌���̗L���v�Ƃ��ւ�肪����C������̂ŁA��ɂ������B

��ɁA����576���̓��H��悪���肳��Ă��邩�ǂ����𖾂炩�ɂ��悤�B

����576�����A���H�@�̎葱���ɂ���ē��H���̌��肪�Ȃ���Ă��邩�ǂ����́A�T���̎��_�ł́A�u����Ă�����́v�ƍl���Ă����B

���̍����́A�u���̘H���������p�ł���v�Ƃ�����|��Wikipedia�̋L�q�ł������B

�����p�Ƃ������Ƃ́A�H���̔F�肪�I����Ă��āA���̌��肪�s���Ă�����̂ƍl�����̂��B

���ہA���H�@��18���1���ɂāA�u�H���̔F�肪�s��ꂽ��A�x�Ȃ��A���H�̋������肵�Č����v���邱�Ƃ���߂��Ă���B

���A����͏��X�����Ƃ������̂�m��Ȃ��������̐����߂��������悤���B

���H�Ǘ��̎����̎�������ł���w���H�Ǘ��̎���i��5�������j�x�i���H�@�ߌ�����j��p.17�ɂ́A�u�]�����瓹�H�̋��̌���́A���Y���H�̋��p�̊J�n�̒��O�ɍs���Ⴊ�������A�{���́A���H�ƂȂ�y�n�ɂ��Č������擾����O�ɍs���ׂ����̂ł���

�v�Ƃ�������A�w���H�s���Z�~�i�[ 2008�N9�����x�ɂ��A�u��ʕs�\��Ԃɂ����Ă̋������肷�邩�ۂ��ɂ��ẮA���H�Ǘ��҂̓��Y�H���̐����v����j���ɂ�蔻�f���邱�ƂƂȂ�܂�

�v�Ƃ������肵�āA�������̘H��������ł͒ʍs�ł��Ȃ��i��ʕs�\��ԁj�ꍇ�́A���H���̌��肪�����ɂ͍s���Ȃ����Ƃ͒������Ȃ����Ƃ����������B

���̂����ŁA���߂āA����576���̓��H���͖������肳��Ă��Ȃ����Ƃ����������B

�����͂��������邪�A������₷�����̂Ƃ��āA�V�������H�Ǘ��ۂ́u���H�䒠�}�ʃf�[�^�̒ɂ����v�Ƃ����y�[�W������B

���̃y�[�W�ł́A�����Ǘ�����S�Ă̌����ɂ��āA���H�䒠�̗L����m�邱�Ƃ��o�����̂ł��邪�c�c�i���j

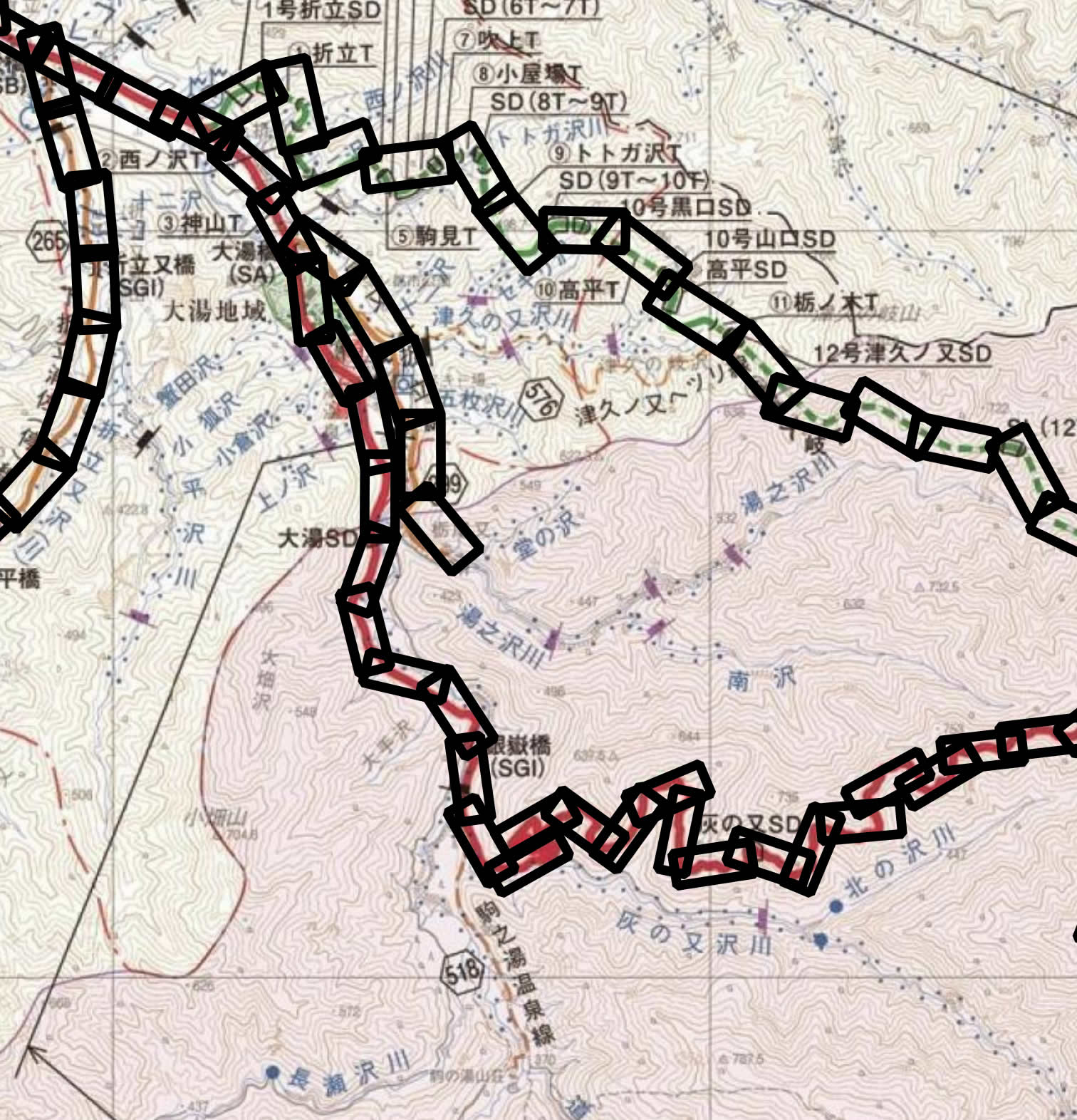

�V�����u���H�䒠�}�ʃf�[�^�̒ɂ��āv��苛���n��U���ǂ̓��H�䒠�؊��}

�����n��U���NJǓ��́u���H�䒠�؊��}�v�ɂ́A����576�����H�����Ƌ��Ɏ�����Ă������̂́A���H�䒠�͍쐬����Ă��Ȃ������B

�䒠���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���H��悪��܂��Ă��Ȃ����ƂƂقړ��`�ł���B�䒠�̐}�ʂ����A���H��������ł���b�I�Ȏ����Ȃ̂ł���B

����ɁA���̐؊��}�̉��n�ƂȂ��Ă���Ǔ��}�ɂ��ڂ�������ƁA�Ǔ��̌����ꗗ�\�ɂ͂����Ɓu����576���Ëv�m���w�c�����v�̕\�L�����������A�Ǔ��̎�������0m�ŁA���������̘H���͊Ǔ��Ŋ������Ă��邽�߁A������0m�̘H���ł������Ƃ��i�����wiki�ɂ��������L�q�����j���߂Ċm���߂�ꂽ�B

�܂��A�������Ǔ��}�̖}�ᕔ���ɒ��ڂ���ƁA����576���̕\�L�ł���j���ɂ��ẮA�u�����p�H���v�������Ă��邱�Ƃ����������B

���̊Ǔ��}�ł́A�u�����Ԓʍs�s�\��ԁv�u�����p�H���v�u���H�\����v���`���������Ă���̂ł���B

���̕`�������̂����A�u�����Ԓʍs�s�\��ԁv�͓��H�@�{�s�K������߂��y�����Ԍ�ʕs�\��ԁz���p����Ă��関���ǂ̓��H�ŁA�����A�Ȑ����a�A ���z���̑��̓��H�̏ɂ��ő�ύڗ�4�g���̉ݕ������Ԃ��ʍs���邱�Ƃ��ł��Ȃ�������w���Ă���Ǝv���B�R�s���ł͕p�o�̗p��ł���B�����͕K�����p���Ȃ̂ŁA���H�䒠�͊�������Ă���B

�܂��A�u���H�\����v�Ƃ����̂͌��ݗ\��̓��H�ł���A������͕K�������p�ł��邪�A�v��̐i�W��ɂ���ē��H�䒠�͂�������Ȃ������肷��B

����Ȓ��A�u�����p�H���v�Ƃ����̂́A���炭���H��ƊE�Ɍg����Ă����������߂ĕ����p�ꂾ�����B���ہA�������Ă݂Ă��قƂ�ǃq�b�g���Ȃ��B

�����A��قǂ̊Ǔ��}������ƁA����576���Ɠ����j���ŕ`���ꂽ�������A�����������ɂ������B

�Ⴆ�A���̐�o�����E�}�̈�ԉ��ӂ�Ɍ���������518����V����������A�S�����j���́u�����p�H���v�Ƃ��ĕ\�L����Ă����̂ł���B

�����������́u�����p�H���v�Ƃ͉��Ȃ̂��B

�����ɁA����576���̓��قȌ���i�����Ƃ��Ă͖����p�Ŏ������[���A���H����������A�ł��Ȃ����s���Ƃ��ĔF�肳��Ă���j��R������������̂����m��Ȃ��B

���̂悤�Ɏv�������́A���������Ă݂邱�Ƃɂ����B

��������Ȃ��u�����p�H���v���L�[���[�h�ɒ��ׂ�i�߂����́A�V���������N���s���Ă��铹�H���Ƃɂ��Ă܂Ƃ߂����q�w�V�����̓��H2023�x�ɁA���̂悤�ȋL�q���������B

�w�V�����̓��H2023�x���H�����������

�u�F��ς��������p���̂��ߋ�挈�肳��Ă��Ȃ��H����5�H������B�v

���̕\�L�Ƀs���Ƃ��������A����ɒ��ׂ�i�߂��Ƃ���A���݂̐V�����ɂ͎�������S�������Ȃ�������7�H�����݂��邱�Ƃ����������B

���̌��肪����Ă��Ȃ���Ԃ́A���R�A������}�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA���������[���ƂȂ�B

������A�S����挈�肪����Ă��Ȃ��H�����������[���̘H���ƍl������B�i���S�ɃC�R�[���łȂ��̂́A��q���錧��302���̂悤�ȃP�[�X�����邩�炾�j

���ꂪ�A�������̂Ȃ��V�������̕��z���B

����T����������576����A��قǏ����G�ꂽ����518���̂ق��A�ԍ��̎Ⴂ������A302���{���Ì˖�ڐ��A323�������V�����A367�����C�厭���A377�����������A386������_�����́A���������Ȃ��B

���̂���302���́A�S�������̍����⌧���Ƃ̏d���H���ł��邽�߂Ɏ��������Ȃ����Ƃ����������B�ꉞ�����Ƃ��Ă͋��p�ςł��邵�A�������R����ρB

���������Ă��������6�H�����A�����Ƃ��Ă̋�悪���肳��Ă��Ȃ��H���Ƃ݂��A�w�V�����̓��H2023�x�ɂ������u�F��ς��������p���̂��ߋ�挈�肳��Ă��Ȃ��H����5�H���v���w���Ă�����̂ƍl������i�덷1�̗��R�͕s���j�B

�܂��A323���A367���A377���A518���A576���́A������������ł͂Ȃ����n�����̂̎s���Ƃ��ċ��p����Ă���悤���i386���������炭�����j�B�i�����A�p����ԂȂ̂�576�������ŁA���͕��ʂܑ̕��H���j

�����̌������V�����ɂ���ĊǗ�����Ă��Ȃ����Ƃ̖T�Ƃ��āA�O���ł��Љ���u���Ǘ����H�ꗗ�\�v�ɂ́A�������������Ȃ�7�H���u�����v���L�ڂ���Ă��Ȃ��B

�b����₱�����Ȃ��Ă��܂����̂Ő�������ƁA�V�����́A����576���Ȃǂ������̌����ɂ��āA�u�����p�H���v�Ƃ������ʂȕ��ނ����Ă���B

���̓����́A�S���̓��H��悪������ŁA���������v�コ��Ȃ����Ƃł���B

���A���̕��ނ�����Ă���H���́A�s�������Ƃ��Č��n�̎����̂��Ǘ����Ă���i�悤�ł���j�B

�����p�Ƃ������t�̃C���[�W���炵�Ă��A�s��������Ǘ��������p����Ă��Ȃ������Ƃ����j���A���X��������Ȃ��B

�Ȃ����̂悤�ȘH��������̂��ʂ̎���ׂĂ��Ȃ����A���̓s���{���ł����l�̗�͂���̂����m��Ȃ����A�u�����p�H���v��u�����p��ԁv�Ƃ����\����p���Ă���̂́A�����炭�V���������ł���B

���ʁA����576���́A���H��悪������ł��邱�Ƃ��͂����肵���B

���������ɁA�����^�����u�����p�H���v�Ƃ����敪�̓�������A���̘H���͌����Ƃ��Č����Ǘ����s������ɁA�����s���s����ܗ�13�����⓯13-1�����Ƃ��ĊǗ����Ă������Ƃ������������ꂽ�B�i����̔p����ԂŁu�Ǘ����Ă���v�Ƃ����邩�͔��������A���x�I�ɂ́j

���܂��܁A����576���ɉ����Ďs��������킯�ł͂Ȃ��A�����Ɩ����I�ɁA�������s���Ƃ��ĊǗ����Ă���̂��ƍl���Ă���B

�Ƃ���ŁA��قǎ������u�������O�̐V�������v�̕��z�}������ƁA�����n��ɂ͎������̂Ȃ��������܂ޖ����p�̌������L�ӂɑ����Ɗ����Ȃ����낤���B

���͂���������B

�P���ɁA�n�`�����������Ƃ��A�����������R�����邩���m��Ȃ����A���͂��ꂾ���ł͂Ȃ��悤�ȋC������̂��B

���̊g��}�����ė~�����B

���݂̋����s�Ƃ��̋ߗׂɂ́A���炩�Ɍ����̑��̒n���葽���́u�����p�H���v�����݂���B

�S�������p�ł��錧��518���⌧��576�������łȂ��A���ɂ�10�H���ȏ�̌����̈ꕔ��Ԃ��O�o�̊Ǔ��}�Ɂu�����p�H���v�������j���ŕ`����Ă����B

���ہA�u�����s�n�����V�X�e���v�ƏƂ炵���킹�Ă݂�ƁA�����́u�����p�H���v�̑����ɁA�Ή�����s�����F�肳��Ă��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�B

�����牽�ł���������Ǝv���B

���́A�������ӂɂ��̂悤�Ȍ����Ȃ炴�錧���\�\�����̌�������O���ɒu���Ȃ��������͒n�������̂̊Ǘ��Ɉς˂�ꂽ�����\�\���������݂��錴���Ƃ��āA���̒n��������a60(1985)�N�Ɏ��Ƃ����肳�ꂽ�A���������N���F�[�V�����s�s�����̑��݂�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�����Ŗ{�e�O���̓��e���v���o���ė~�����B

���a60�N�́A������A����576���F��̔N�ł���c�B

| ���������N���F�[�V�����s�s�����@�N�\ | |

|---|---|

| ���a55(1980)�N | �������n�摍���J���v�撲���i���ݏȁA1982�N�܂Łj |

| ���a57(1982)�N | ���������N���F�[�V�����s�s��{�v�撲���i�V�����A1984�N�܂Łj |

| ���a60(1985)�N | ��1����������5���N�v�����E���ƒ��� |

| ������(1989)�N8�� | �x�n�拟�p�J�n |

| ����3(1991)�N2�� | �哒�n�拟�p�J�n |

| ����4(1992)�N4�� | �{���n�拟�p�J�n |

| ����8(1996)�N6�� | ���o�n�拟�p�J�n |

| ����10(1998)�N10�� | �Y���n�拟�p�J�n |

Wikipedia�F���������N���F�[�V�����s�s���������p

���������N���F�[�V�����s�s�����́A�u1980�N���茚�ݏȂ̃��N�s�s�������Ƃ̂ЂƂƂ��Đi�߂��A���A���A�n���s�����A���Ԋ�Ƃ���̂ƂȂ�A��K�͂ȓs�s�v��������j�Ƃ��ċx�{�{�݁A�h���{�݁A�e��T�[�r�X�{�݂Ȃǂ̑����J����ڎw�����ƂƂ��ꂽ�B�X�L�[���S���t��Ȃǂ̑�^�{�݂͖��Ԋ�Ƃ̗U�v�ɂ���Đ������邱�ƂƂ��ꂽ

�v�iWikipedia�F���������N���F�[�V�����s�s���������p�j�Ƃ������v��L����A�����s�Ɠ싛���s�Ɍׂ����K�͂ȓs�s�����Q���B����܂łɁi��}�Ɏ������j6�̋��_���A�������Ǝ�̂Ƃ��鍑�̕⏕���ƂƂ��Đ�������Ă���B

�����n��ɖ����p�������������R���A���̑�K�͂ȊJ���v��̂������Ƃ������Ƃɂ́A������Ɣ���邩������Ȃ��B10�ȏ������e�H���̔w�i�ׂ��킯�ł͂Ȃ����炾�B�����A���̂悤�Ɋ�������H��������������̂͊m�����B�Ⴆ�ΘH���ԍ����炵�ĔF�莞����576���Ƌ߂��Ƃ݂���V������568���{���X�L�[����̈ꕔ��Ԃ͖����p�����A����ɋ����s���{���X�L�[������F�肳��Ă���B�����͌����̐{���n��ł���c�c�Ƃ������ӂ��ɁB

���������ł͔����~�߂āA�{�e�̎��ł��錧��576���F��̔w�i�ւƘb��߂����Ƃɂ��悤�B

�O�q�̂悤�ɁA���������N���F�[�V�����s�s�����̒���N�x�Ɩ{�H���̔F��N�́A�Ƃ��ɏ��a60�N�ł���B

�܂��A�{�H���̔F��v���Ƃ��āu�U���J���v��n�Ǝ�v�n���������ԁv���K�����ꂽ�Ƃ���ƁA���������y�哒�n��z ���ԏ�̖ڂ̑O�Ɏn�܂��v�n�����ł���V���o�[���C���ƌq���邱�̌����́A�h���s�V���ł���B

���ԏ�̖ڂ̑O�Ɏn�܂��v�n�����ł���V���o�[���C���ƌq���邱�̌����́A�h���s�V���ł���B

�����͋��R�̈�v�ł͖����Ǝv�����B

�����������Ƃ���A�����̐����v��ɁA����576���̐����v�悪�܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����B

��̌����̉𖾂ցA���ɉ�����������C�����������B

�����̐����v����A�������̓����̎�����苙���Ă݂��B

�������n��́A�V�����̒���������̉z��R����w�ɂ����R�x�n��Ɉʒu���A�L���Ȏ��R�����Ɍb�܂�A�����I�ȃ��N���G�[�V�����n��Ƃ��Ĕ��W�\�Ȃ������ł��邱�Ƃ���A���a54�N8���Ɏ��������ɂāA�������n�惌�N���G�[�V�����s�s�U�v�����������g�D���A�V�����y�ѓ����c��ɑ��ĉ^����W�J�����B

�i�����j

���a60�N3���ɂ͏�z�V���������܂ŊJ�ʂ��A10���ɂ͊։z�����ԓ����S�ʂ���Ȃǎ�s���Ƃ̎��ԋ���������I�ɒZ�k����A�����I�K�͂ɂ����郌�N���G�[�V�������v�̑���Ƒ��܂��āA�{�n��ւ̊J���̋@�^���}���Ɍ��݉����Ă����B

��L�́A�w�V�s�s ���a61�N7�����x�Ɍf�ڂ��ꂽ�L���u���������N���G�[�V�����s�s�����v��v�̈ꕔ�ŁA���v��̔w�i�ɐG�ꂽ�������B�Ȃ����M�҂͓����̓��V�J�����ł���i�{�����͕���16�N�܂œ��V�J���̈���Ŋ�������H������������A����ɐ��ʂ��Ă����͂��j�B

��z�V�����Ɗ։z�����ԓ����_�u���J�ʂ������a60�N�́A�V��������s���̍s�y�n�Ƃ��Ĉ�C�ɋr���𗁂сA��O�̃��W���[�J���u�[�����}���������ł������B��s����茩���V�����̌����ɂ����鋛���n��ł̓s�s�����J���́A���̎��X�𑨂������̂������Ǝv����B

�w�V�s�s ���a61�N7�����x�u���������N���G�[�V�����s�s�����v��v���

�@��ʖԂ̐���

��z�V�����Y���w�A�։z�����ԓ����o�C���^�[�Ƃ���������ʑ̌n�̌��ߓ_�Ƃ̘A�g��[�߂�ƂƂ��ɁA�n�����ʂ̉~������}�邽�ߍ���252���A����352�����̊������H�̐�����i�߁A�L�掩�]�ԓ��A���R�V��������L�@�I�ɔz�u���ċ��_�ԃl�b�g���[�N�̌`����}��B

���v��̍��q���q�ׂ���������A��ʖԂ̐����̍��ڂ��o�������A�c�O�Ȃ��猧��576���ւ̌��y�͂Ȃ��B

�����_�z�u�}������ƁA�����v�悳��Ă���7�̋��_��������Ă����B

�Ώۂ̒n��͓�����7�����i�k�����S�x�V�����A���o���A���V�J���A�L�_���A��呺�A���L�����i�����܂ł͌������s�j�A�싛���S��a���i���싛���s�j�j�Ɍׂ����Ă���B

�����A�ڂ�������͕s�������A�v�悳�ꂽ7�̋��_�̂����A�E�����u��������R���n��v�����͌����̊J�݂Ɏ����Ă��Ȃ��B��Ɍv�悪�k�����ꂽ�̂ł��낤�B

�@�哒�n��

�����̑哒����X�ɗאڂ����k�J�����]�[���ɎŐ��L��𒆐S�Ƃ��������������s���ƂƂ��ɁA���]�[�����������鍲����̉͐���C�𐄐i����B

�@�������E��R���n��

���[�v�E�F�[�A�}���[�i�A�X�|�[�c�{�݁A�z�e�����̌��݂ɖ��Ԋ�Ƃ�U�v����ƂƂ��ɁA�����{�݂̐����Ɋ����A�і쒡���̃��N���G�[�V�����{�ݐ������Ƃ̓�����}��B��Ր����Ƃ��ẮA��v�n�������o���������i�V���o�[���C���j��詓���C�A�ኦ��y�э���352���̉��Ǖݑ��𐄐i����ƂƂ��ɁA�k�m����̉͐���C�𐄐i����B

������576���ƊW�����肻���ȁA�哒�n��Ɖ�������R���n��̐����v��̊T�v�����p�����B

�Ђ�����菑���Ă��Ă����������Ȃ����͋C�͂��邪�A���������ւ̌��y�͂Ȃ��B

�w�V�s�s ���a61�N7�����x�u���������N���G�[�V�����s�s�����v��v���

�������ɂ́A�e�n�悲�Ƃ��{�v�敽�ʐ}���f�ڂ���Ă���A���������ƁA��̓I�ɁA�ǂ��ɉ������悤�Ƃ��Ă����̂���m�邱�Ƃ��o����B

�哒�n��̐}���A���݂̒n���@�n�}��ɏd�˂Ă݂�Ɓc�c�i���j

�����[�s��Ȍv�悾�����I�I

���ۂɐ������s��ꂽ�G���A�̔{�ǂ���ł͂Ȃ��A�L��ȋ��Ő�����i�߂�v�悾�����̂��B

�����A����576�����F�肳��Ă���ӂ���y�g��z ���Ă݂Ă��A�c�O�Ȃ���A�����ɐV���ȓ��H������悤�Ȍv��͎�����Ă��Ȃ������B

���Ă݂Ă��A�c�O�Ȃ���A�����ɐV���ȓ��H������悤�Ȍv��͎�����Ă��Ȃ������B

�P�ɉ��n�̒n�}�ɁA�����͂����炭���V�J�����ł������낤���݂̎s����ܗ�13�������A�����̓��Ƃ��čׂ��`����Ă��邾���������B

���ǂ̂Ƃ���A���a60�N�����̃��N���G�[�V�����s�s�v��ɖ{�����̐��������荞�܂�Ă����Ƃ����m����ɂ��邱�Ƃ͏o���Ȃ������B

���̌�Ɍv�悪�ύX����Đ��荞�܂ꂽ�\���͏\�����邪�A���ׂ��y�Ȃ������̂ł���B

����ł���͂�A����576���̔F��́A���������N���G�[�V�����s�s�����v���O���ɒu�������̂������ƍl���Ă���B

�����ŏI�I�ɐ�����������576���̔w�i�X�g�[���[�́A���̒ʂ�ł���\�\�B

���a50�N��㔼�A���V�J���͉��������N���G�[�V�����s�s�����v���O���ɁA�����ɗ\�肳��Ă�����̋��_�i�哒�n��Ɖ�������R���n��j���ŒZ�����Ō��ԏ������[�g�Ƃ��āA����576���̔F������ɗv�]�����B���͗v�]���ĔF����s�������A�����̐������T������܂Ō����̐������s������͂Ȃ��A���V�J���ɑ����Ƃ��ĊǗ��������i���ꂪ�u�����p�v�̎��ԁj�B

���̌�A���̎�Ō����������i�߂�ꂽ���A�i�ڂ�������͕s���Ȃ���j���̋K�͓͂����v�����ꡂ��ɏk�����ꂽ���̂ƂȂ����B��R���n��ɂ��Ă͑S���������s���Ȃ������B���������v��̏k�����āA����576����V���ɐ������鍪���͂قڏ����������̂́A���݂܂ł��̂܂ܗL�������́g�S�쌧���h�Ƃ��Ē���㑶�݂������Ă���B

�\�\�Ƃ����������Ȃ�Ȃ����Ȃ��`�@�ƁB

���̎����ɂ́A���݂Ȃ��ԓ����r��Ă���������i�����Q�n�����j���J�ʂ����邱�Ɓi�������X�J�C���C���j���^���Ɍ�������Ă������A�����I�ɃV���o�[���C�����������`�����`���������ԍ��ۊό����[�g�ɂȂ�ƍl�����Ă����B������������ȊJ�����������Ă���Ό�ʗʂ͌������A�哒����V���o�[���C���ɓo�錧���ɂ��������邱�Ƃ��������̂����m��Ȃ��B

���a54�N8�����N�s�s�U�v������������\�������������đg�D�^�����J�n�����B�\����7�����A��͏O�c�@�c���c���p�h�搶�ł���B

�p�����A�܂��ւ���Ă�ˁc�c�B

�����`�A���������H�v�搷�肷���Ȃ���c�c�B

�������ŁA�T������ς���H

�@�����n��U���ǂ��A����ւ̂������������܂��� 2025/2/10�NjL

�{���|�[�g������2�����1��28���ɁA�����n��U���ǒn�搮�������A���O�ɂ����肵�Ă�������ɑ��Ē��J�ȉ��[�����܂����̂ŁA�����ɒNjL�Ƃ��ĕ���B

�܂��A����1��16���ɓ����̖₢���킹�t�H�[����著�M��������̓��e�́A����3�_�ł������B

�u�V������576���Ëv�m���w�c�����v�ɂ��Ă̎�����e

- �@�{�����̘H���F����ƔF��̌o�܂ɂ��� �@�@

- �@�{�����̑������E�������ɂ��� �@�@

- �@�u�V�������H�����}�v�́u�}��v�ɂ���u�����p��ԁv�Ƃ͂ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��w���Ă���̂�

�����₢���킹�������^�C�~���O�́A�{�҂̑�P����J�̑O���ł���A���̒i�K�ł͊��㒲���͂قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ������B

���̂��߁A�{�ґ�P������������_�̒m����F���Ŗ₢���킹���s�������̂ł���B

���̌�̖{�Ғ�����ʂ��A�ǎ҂��܂̂����͂������āA����̂P�Ԗڂł���H���F����ɂ��Ă̓T�C�g���ł́u���͉����v���}��ꂽ���A���̖₢�̉��ɂ��Ă͗ސ��ɗ��܂��Ă���̂ŁA���H�Ǘ��҂ɂ����X���������B

����ł́A�������J�v���܂��B

����́A�����̂��Ƃɂ��Ă��₢���킹�����������A���肪�Ƃ��������܂��B

���₢���킹�������������e�ɂ��Ăł����A������͈͂ł͂���܂����A���̂悤�ɉ����Ă��������܂��B

�P�@�����ւ̔F��E�o��

�ʓY�̂Ƃ���A�{�H���͏��a60�N�V��30���t���V����������2153���ɂ�茧���ɔF�肳��Ă��܂��B

�Ȃ��A�����̔F��͋����V�J���i�������s�j����̗v�]�Ɋ�Â��ĂȂ��ꂽ���̂ł��B

�Q�@�����̉���

�{�H���͓��H�@��18���P���Ɋ�Â����H�̋�挈��A�����Q���Ɋ�Â����H�̋��p�J�n���Ȃ���Ă��Ȃ����Ƃ���A�����Ƃ��Ă̓��H�̉������͒�܂��Ă��܂���B

�@�y�Q�l�z�������V���ɐ����E�ʍs�ł���܂ł̎葱

�@�@�@�����̘H���F��i���H�@��V���A��X���A���@�{�s�K����P���̂Q�j

�@�@�@�@�F�H�����A�N�_�A�I�_�A�d�v�Ȍo�ߒn���߁A�}�ʁi�k��:1/50,000���x�j�ɘH���̈ʒu�������č������܂��B

�@�@�A���H�̋�挈��i���H�@��18���P���A���@�{�s�K����Q���j

�@�@�@�@�F���H�̎�ށA�H�����A�~�n�̕����A�������߁A���H�̋���\�������}�ʁi�k�ځF1/1,000�ȏ�j�����č������܂��B

�@�@�B���H�̋��p�J�n�i���H�@��18���Q���A���@�{�s�K����R���j

�@�@�@�@�F�H�����A���p�J�n�̋�ԁA���p�J�n�̊������߁A���p�J�n�̋�Ԃ�\�������}�ʁi�k��:1/50,000���x�j�����č������܂��B

�R�@�����̖����p��Ԃɂ���

�V���Ɍ����̘H���F����A�����Ƃ��ē��H�̋�挈��E���p�J�n���s�����̂̒��ɂ́A�n���s��������̗v�]�Ɋ�Â��Ďs�������������Ɋi�グ���A���H�̊Ǘ����s�������猧�Ɉ����p�����̂�����܂��B�������A�H�ɂł͂���܂������p�ɉ��炩�̉ۑ肪����ꍇ�A�{���ł͌����̘H���F��܂ł͍s���܂����A�ۑ�����܂ł̊Ԃ͈��p�葱�i�����̋�挈��E���p�J�n�j��ۗ�������Ȃ����̂Ƃ��āA������u�����p��ԁv�ƌĂ�ł��܂��B

�Ȃ��A�ۑ�Ƃ��ẮA���H�~�n�̋��E�⌠�����������ł���ꍇ�Ȃǂ���Ƃ��ċ������܂��B

��ς����J�ɂ��������������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

�ȉ��A�̓��e�ɂ��āA�������������q�ׂ����B

�܂��A�u��P�v�ɂ����{�����F��̌o�܂ɂ��āA�u�����V�J���i�������s�j����̗v�]�Ɋ�Â��ĂȂ��ꂽ�v�Ƃ̉������������B

���͖{�Ғ��ŁA�F��̌o�܂��A���������N���F�[�V�����s�s�����̐����Ɋ֘A���Ēn���̓��V�J�������ɗv�]�����̂ł͂Ȃ����Ɛ����������A���ꂪ���t����ꂽ�`���B���̐����̑O�i�����ɂ��Ă͉ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ����A�����I�ɊW�R���͍����Ǝv���B

���Ɂu��Q�v�̉ɂ��Ă����A��������𑗂������_�ł́A�{�����͔F�肾���łȂ����̌���܂ł͍s���Ă��āA���p���s���Ă��Ȃ��������Ǝv���Ă����B�����瓹�H�Ƃ��Ẳ�����������̂Ɗ��҂��Ă������A�{�҂̊��㒲����ʂ��āA���ۂ͓��H�̋�挈�肪�܂��s���Ă��Ȃ��u�����p��ԁv�ł���ƍl�������߂��B���ɂ���u���H�̋�挈�肪�Ȃ���Ă��Ȃ��v�Ƃ̉́A���ɂƂ��Ă��̂��Ƃ̊m���ȓ������킹�ƂȂ����B

�Ō�́u��R�v�́A�{�����Ɍ���Ȃ����{�̐V�������ɂ܂��g��h�Ƃ��āA�{�Ғ�����ʂ��ĕ����яオ���Ă����u�����p��ԁv�i���邢�́u�����p�H���v�j�Ƃ́A�ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��w���Ă���̂��ɂ��Ăł���B�{�Ҋ��㒲���ł́A�u���炩�̎���ɂ��s�������猧�֊Ǘ��������p����Ă��Ȃ������v�Ƃ����������s�������A���̗p��ɂ��āA�����炭�l�b�g��ŏ��߂Ė��������ꂽ�m���ȉ��f�ڂł����Ǝv���B

����͎�������ɉ�������܂Ȃ��ق����m�����낤�B��L�́g�����h���Q�Ƃ��ė~�����B

���̂����ŁA���̉����߂Ė{�����ɏƂ炵�Ă݂�ƁA�܂�A�����V�J���̗v�]�Ɋ�Â��ċ����V�J�����������Ëv�m���w�c�����֊i�グ�������i���H���̔F��j�A���̊Ǘ������������p���ɂ������āg���炩�̉ۑ�h�����邽�߂ɁA���̉������}����܂ň��p�葱�i�����̋�挈��E���p�J�n�j��ۗ����Ă���B������u�����p��ԁv�ƌĂ�ł���B�Ȃ��A�������̉ۑ�̗�Ƃ��ẮA�p�n���Ȃǂ�����Ƃ̂��ƁB

�\�\�ȏ�ł���B

���߂āA�u�����p��ԁv�Ƃ̌ď̂��V�����Ǝ��̂��̂ł������Ƃ������ƂŁA���ꂪ�V�������ɖ{�����̂悤�ȑS����斢����Ŏ������[���̘H�����Œ�5�{�ȏ����������Ă��鉺�n�ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B�����m�����A���̓s���{���ɂ��������[���̓s���{�����͂��邪�A���̑����͋߂������ɐ����\��̐V�w�⍂�����HIC���݂̂��̂������A�F�肩�牽�\�N���o���Ă��Č��Ɏs�������Ƃ��Ē��N���p����Ă��铹�H�������Ȃ��Ă�����̂͒������B�����A�V�����p�^�[���ɊY���������Ȃ��̂������m���Ă���B���̘H���̐É�������ԂȂǁc�B

������A��ԍŏ��ɏ������A���̘H���̑��݂ւ̋C�Â���^���ĉ������������̓ǎ҂��܂��͂��߁A���낢��ȕ��̐e�Ȃ����͂�ꂽ�o�������ƂŁA���̑��͓�ɖ��������𖢒m������m�߂Â��邱�Ƃ��o�����Ǝv���B

�����ǂ܂ꂽ�F���܂��A�C�ɂȂ铹����������A���Ќy���C�����Ŏ��֖₢�����Ă݂ė~�����B�Ƃт���ʓ|�ȓ��A��D������I