�܂��͂����̂悤�ɁA���n�`�}�̃`�F�b�N���B���킹�āA�w���������x�̋L�q���Q�l�ɂ���������s���B

| ||||

| �@ ����31(1898)�N | �A ���a21(1946)�N | �B ���a39(1964)�N | �C ���a44(1969)�N | �D �n���@�n�}(����) |

|---|---|---|---|---|

�@����31(1898)�N��������ƁA���������H��̍��ݒJ��߂���ʂ�u�����i�B�H�j�v�̓�{�����`����Ă���B���̐}���ł͍ł��㋉�̓��ł���B

����͓����A�������鉝���ƌĂ�A���H�쉈���ɓ���֒ʂ��銲�����H�Ƃ��ďd�v�����ꂽ���̂ŁA����32�N�ɂ͐��H����Ԃ��n�ԓ��Ƃ��Č��ꂽ�B���݂̌���107���ޗǔ������̑O�g�ł���B

�܂��A�}���̉����Ɛԁ��̒n�_�ɂ́A���݂̒n�`�}�ł͌�����Ȃ��n���M�ɊW�����n�}�L�����`����Ă���B�����̂Ƃ���ɂ���̂́u�l�n�n�v�̋L���ŁA�l�����łȂ����n�����p�ł���K�͂̓n�D�������Ă���B�ԁ��̒n�_�ɂ���̂́u�M���ɂ��ʑD�v�̋L���ŁA����͓n�D�ł͂Ȃ��A����㉺�ɍs��������ʑD�`�̑��݂������Ă���B�����̐��H��ɂ͉͌����炱�̓c�����܂ō����M�𗘗p�����͐��ʂ����݂����B�i�}�_�̕�����ɂ���ċL�O���ꂽ�㗬�̒ʑD�͖������܂ł͑������Ă��Ȃ������j

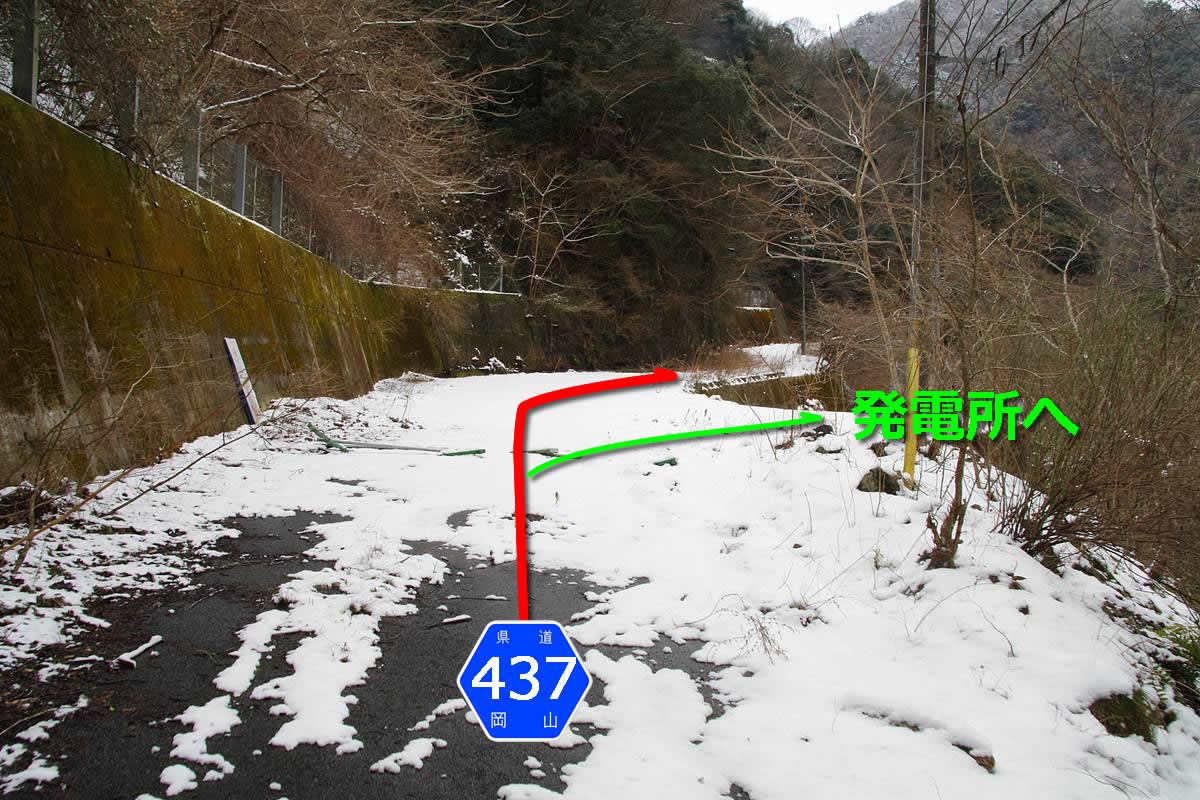

����ɁA��̌���437���̂����A�����쉈���̋�Ԃ̑O�g���H�����Ɂu�����i�ԘH�j�v�Ƃ��ĕ`����Ă���A����͊}�_�̐��H��ׂ�őO�q�����u�l�n�n�v�ɂ���đΊ݂̓��鉝���ƌ���Ă���B���̉����쉈���̓��H�͓����A�������R�����ƌĂ�Ă���A��͕�����z���āAꡂ���̐��˓��C���݂̕��R�܂ŐL�т鍂���̓��������B

�A���a21(1946)�N���ł͐��H�쉈���̓��H�͂���ɑ����u�����v�Ƃ��ĕ`�����悤�ɂȂ��Ă���A�����ł͒ʑD�ɑ��鑶�݂Ƃ��ċO���̋L���i�g���z�R�O���A����41�N�J�Ɓj��������B

�܂��A���H��͌����ōŏ��ɖ{�i�I�Ȑ��͔��d���s��ꂽ�͐�ł���A�E�݂ɂ͓����H�i���F�ɒ��F�j�ƂƂ��ɁA�����ŌÂ̔��d���ł���}�_���d���i����36�N�^�]�J�n�j�̎p��������B�}�O�����A����ɉ����ɐ��H�씭�d���Ƃ����̂��������B

���H��n��̋ߑ㉻�ɑ傫�Ȗ������ʂ������g���z�R���������A���͐������A�n��̔��W�̂��߁A����K�͂ȊJ���v�悪���̎哱�Ő����i�߂�ꂽ�B���ꂪ�]���̐��H�씭�d���ɑ����V���H�씭�d���v���Ȃ�тɐ����H�ƒc�n�ւ̍H�Ɨp���v��ł������B

�B���a39(1964)�N���͊J���O��̖͗l��`���Ă���A�n�}���̓��H�͇@��A�܂łƑ傫���͕ς���Ă��Ȃ��B

���ꂪ5�N����C���a44(1969)�N�ɂȂ�ƁA���H��������~�߂�c���_����V���H��_�����a�����A�]�����݂ɂ����������ȗ��̌����͊��S�ɐ��v�����B���R�A���v�⏞�Ƃ��č��݂ɒ��������Δȓ��H���������ꂽ���i������107���j�A�]���͓��H���Ȃ������E�݂ɂ����h�Ȏԓ������݂���Ă���B���ꂪ��̌���437���ł���B

���v�⏞�̌������ʗʂ��炷��A�t�֓��H�͕Њ݂����ł����������������������A���݂Ɏԓ����������ꂽ�̂ł���B

���̌o�܂͕s�������A��͂蓖���̃C�P�C�P�Ԃ�f�����̂��낤���B

����Ɋւ��āA�ǎ҂���̏��Ȃ�тɏ��a46(1971)�N�������ɂ��A�y���v�L�O��z �̋߂��Ɋό��{�݁u�����ΔȃZ���^�[�v�����݂������Ƃ��������Ă���A�����ő�̏d�͎��A�[�`�_���Ƃ��ēo�ꂵ���_����т��ό����_�����铮�������������āA���̈�ʼnE�ݓ��H�͐������ꂽ�̂�������Ȃ��B�Ȃ��A�ΔȃZ���^�[�̌����͊��Ɏ���Ă���悤���B

�̋߂��Ɋό��{�݁u�����ΔȃZ���^�[�v�����݂������Ƃ��������Ă���A�����ő�̏d�͎��A�[�`�_���Ƃ��ēo�ꂵ���_����т��ό����_�����铮�������������āA���̈�ʼnE�ݓ��H�͐������ꂽ�̂�������Ȃ��B�Ȃ��A�ΔȃZ���^�[�̌����͊��Ɏ���Ă���悤���B

�J�ʎ��_�ł͌����ł͂Ȃ������E�ݓ��H�́A���a51(1976)�N2��20���ɁA���s�̌��������y�c���֏��i���Ă���B

���̔F��̌o�܂ɂ��Ă��w���������x���s�Ȍ�̏o�����ł��邱�Ƃ������ĕ�����������Ȃ����A�����n���̓��H�ɂ��đ����̏��M����Ă�����[�È��ߎ��̃T�C�g�u���イ����Drive Guide�v�̃y�[�W�u�i2019�N1��3�����J�j���N���҂���邱�ƁE���N���ڂ����������v�ɁA���H���ɂ��āA�u6��24�N�̒����ɂ킽���ĉ��R���m���߂�����m�Y�i�m���ݔC���ԁF1972�`1996�j���W�J�����s�������̌����H�����i����Ŕ��������H���ł���

�v�Ƃ��āA�m���̋����J���w����w�i�ɔF�肳�ꂽ�����ł��邱�Ƃ���������Ă���B

�o�܂͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�����_�����݂̐��v�⏞�Ƃ��Đ������ꂽ�Ƃ����f���̗ǂ���������āA�͂��߂����r�I�ǂ��������ꂽ���H�ł͂������悤�Ɏv���B

����ʍs���������Ƃ��Ă��A�ݑ������łȂ����Ζh�~��Ȃǂ̈��S�{�݂�������������Ă���A�������������Ԃ̗�錧���͂�����ł��e�n�Ō������B

�܂��A�����ʍs�~�̌����ƂȂ��Ă���Ƃ݂����y���̌���z ���m�F�������A���ɉ������͍ς�ł���A���̌コ��ɑ傫�Ȓlj��̗����������Ă��Ȃ��l�q����������A�{�������s�����Ǝv���Ώ\���\�ȏ�Ԃƌ������B

���m�F�������A���ɉ������͍ς�ł���A���̌コ��ɑ傫�Ȓlj��̗����������Ă��Ȃ��l�q����������A�{�������s�����Ǝv���Ώ\���\�ȏ�Ԃƌ������B

�ɂ�������炸�A�{�Ҏ��M���_�ł͊��ɒʍs�~����11�N�ڂɋy��ł���̂ł���B

���̂����A���n�T���Ŕ��������ʍs�~�̒����Œ艻���M����Ƃ��āA�ʍs�~��Ԃ̗����ɂ͑�|��ȍP�v�I�o���P�[�h���ݒu����Ă���ق��A�V���H�씭�d���ւ̐i���H������Ԃ��o�R���Ȃ��V�����V���ɐ�������Ă����̂ł���B

�ʂ����č���A���̋�Ԃ̈����͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B

20�N�A30�N�ƁA���ꂩ��������̂܂܁A�������ꑱ����̂��낤���B�@���p�^�[���i�P�j

����Ƃ��A������Ԃ̌�����p�~���āA����Ƀ_����̎s���}�_���������ɏ��i������̂��B���p�^�[���i�Q�j

���邢�́A�v���o�������̂悤�Ɍ����̕������s���A�����Ƃ����S��̂��낤���B���p�^�[���i�R�j

�͂��܂��A�S�@��]�A�ʖږ��@�A��X�I�ɉ��ǂ��ꂽ�V���Ƃ��ĕ����𐋂���̂��B���p�^�[���i�S�j

�p�^�[���i�P�j����i�S�j�܂ŁA�Ή��Ƃ��Ă̐ϋɐ����Ⴂ���ɕ��ׂ����A�F����͂ǂ��Ȃ�Ǝv�����낤�B

�{�H���̓����͂܂����炩�łȂ����A���͂���Ǝ����������o�����������̌����ŁA���Ɍ��_���o���ꂽ���̂�����B

�ЂƂ́A�O�Җ`���ł����O���Љ���A2009�N���痎�ɂ�钷���ʍs�~�������A����Ζ{�����́g�ʍs�~�̐�y�h�ɂ����铹�u���R����50���k�[��q�N�����v�ł��邪�A�Ȃ�ƁA���H����2024�N3���ɁA�p�^�[���i�S�j�ɋ߂��`�ł̕��������������Ă���B�i���ڂ������e���������j

�ʍs�~15�N�ڂɂ��Ă̌��������ł������B

�܂��A������͎��͌��n��K�ꂽ���Ƃ��Ȃ��̂����A���R����57�����Љ�z���̍��k���߂ł̒����ʍs�~�̎�����������B���뎁�́u�p��詓��yBLOG�Łz�v�̋L���u���R����57�����E���k詓��v�ɂ��ƁA���̋�Ԃ̌�����2003�N����2011�N�܂œy������ɂ���Ē����ʍs�~�ƂȂ��Ă������A�אڂ��钬������A�ē��W���ł͂�����������̑�ւ̂悤�Ɉē������A�������̂͋��ʒu�̂܂ܕ������ĉ�����Ă���Ƃ̂��Ƃ��B�O�f��4�p�^�[���ɏƂ点�A�p�^�[���i3�j���߂����낤���B

��L��2��ł́A�Ƃ��Ɍ����͕����𐋂��Ă���B

�ߔN�̎��Ⴉ�玄���T��������ɂ����āA�ԓ��Ƃ��ĉ������Ă����������A�����ʍs�~�̖��ɕ������ւ̐V���̐����Ȃ��p���Ƃ��ꂽ����i�p�^�[���i1�j��i2�j�j�́A���R�����ɂ����āA�܂��m�F���Ă��Ȃ��B

���̂����ŁA����437���͂ǂ̂悤�ɏ��u�����̂��A�ƂĂ��C�ɂȂ�Ƃ���ł���B

�Ȃ��A����50���̎���ł́A�����ʍs�~���ɒn�������̂��猧�ɑ������ɂ��ėv�]��A����̌��ʂ��ɂ��Ă̖₢���킹�Ȃǂ̓����������s���Ă������Ƃ��A�V���s�c��̉�c�^���猩�Ď�ꂽ�B����A����437�������y�c���ɂ��ẮA���R���c��̉�c�^��������������ߋ���x�����グ���Ă��Ȃ��悤�ł��邪�A�n���̍����s�c��̉�c�^������ƁA�ߘa2(2020)�N�Ɍ��y������A�u���͐�����ʂƂ��Ă����p���Ă���A�܂��_���ւ̂��܂��܂ȕ����A���̑厖�ȘH���Ƃ��ĉ����y�c���Ƃ����͎̂��ǂ��͑����Ă���܂��̂ŁA���������킹�Ẳ��ǂƂ������Ƃɂ��āi���Ɂj�v�]�������Ă��������Ă���Ƃ���ł��������܂�

�v�Ƃ����s���̓��ق�����������A�܂��S����������Ă���킯�ł͂Ȃ��悤�ł���B

���������ꂽ��A�Ǘ��҂̌��͏o��������葬�₩�ɕ������ĉ������B

����͓��H�@����߂铹�H�Ǘ��҂̐Ӗ��ł��邪�A���ۂ͂����ŗ����~�܂��čl����]�n������B

�킪���̒ʗ�Ƃ��āA��x�͌����̗v�]��e��ĔF�肵���������A���ݍH�����̒��~�Ȃ�Ƃ������A�J�ʌ�ɁA���߂Ĉێ���ƕ։v�ɂ����āA�i�ꕔ��Ԃł����Ă��j���H���̂�p�~����Ƃ������Ƃ́A���Ȃ�H�ł���悤���i�嗒���v�Ԑ��͐����Ȃ�����Ƃ������낤�j�B

���ꂾ���ɁA�ЊQ�ɂ��ʍs�~�Ƃ����o�������A�։v�̓_�ŗD�����Ƃ͂����Ȃ������ւ̎x�o���ꎞ�I�Ɋɂ߂�@��Ƃ��āA���p����Ă���Ƃ������ʂ�����̂�������Ȃ��B

�킪���ŁA�������Ō�ɒlj����ꂽ�͕̂���5(1993)�N�̂��Ƃł���A�Ȍ�H���̒lj��͂Ȃ��i�������p�~���Ȃ��j�B

����A�s���{�����ɂ��Ă͂��̌�����X�ɒlj����s���Ă���A�܂�����Ŕp�~����Ă���H��������B

�{�i�I�Ȑl�����Љ�ƂȂ�A�����I�ɒn�����𒆐S�Ƃ�����K�͂ȘH���팸�͔����������悤�ɂ��z�����邪�A�܂����������c�_�͕������Ă��Ȃ��B

������ɂ���A�{�����̒ʍs�~�����̂܂ܒ��������A���R�r�p�ɂ��A���̌�̕������܂��܂�����ɂȂ邱�Ƃ͖��炩���B

��������A�c�_�̂Ȃ��܂܁A�Ȃ������I�ɔp����I����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B

���낢�댟�������Ă݂Ă��A�������������ʍs�~�ł��邱�Ǝ��̂��A���܂�b��ɂ���Ă��銴���̂��Ȃ����̌����BWikipedia�ł��X���[�����ˁB

���������F������āA����̏����ɂ��āA�܂��͌����̋c�_�̘�ɓo�邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂����m��Ȃ��B �i���H�@�����������c�c�H����Ȃ��Ƃ���Ȃ��Łc�܁j