�������ꂽ詓������A�[���ɂ͂ƂĂ�����ӂꂽ���̂ł���f�@詓��P�{�ɉ߂��Ȃ��������A�l�I�ɂ̓I�u���[�f�B���O�̑�햡��傢�ɖ��i�ł����A���C�ɓ���̒T���ƂȂ����B

�܂��A���j�̋L�q�����ł͂悭������Ȃ����������ȍ~�̂Q�x�ɂ킽�郋�[�g�̕ϑJ���A��������Ƃ����`�Œn�}�ɗ��Ƃ����ނ��Ƃ��ł����̂��A�傫�Ȏ��n�Ƃ����邾�낤�B

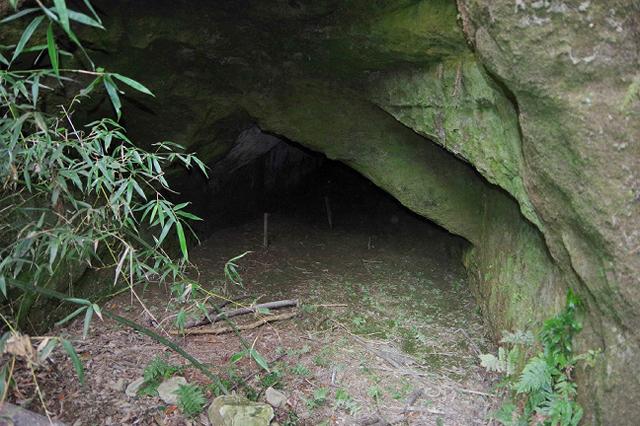

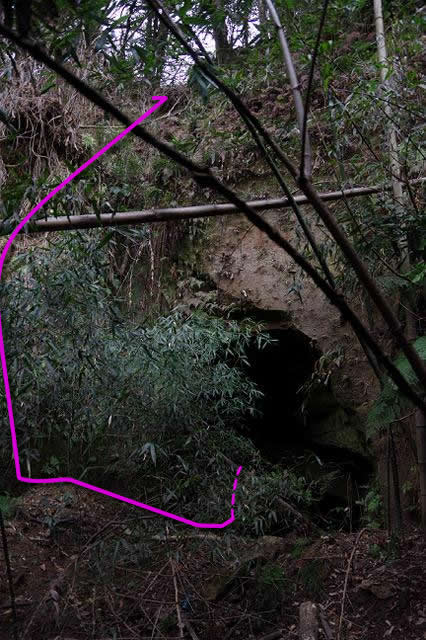

�����ł͖{�e�̎d�グ�Ƃ��āA�`�������㒲�����̓��e�ɂ��Č��n��������̕⑫���s���ƂƂ��ɁA�g�c���ꂽ�傫�ȓ�h�ɂ��Ă��T���Ă݂����B

�����͐�ӂ�ʂ��J���猻�݂̓��ɏo�āA�������J�ւʂ��Ă����@���A����16(1883)�N��J�̐�Ƀg���l�����ق�A�����X�̓�ɏo����̂ɉ����A�A��19�N���݂̓��ɂȂ��B�A���a49�N�������L���A�ܑ��������A���炵�����H�ƂȂ����̂ł���B

��L�́A����̒T���̂��������ƂȂ����w�������j�x�ɂ���L�q���B�����Ə����Ă��邪�A����16�N�Ɩ���19�N�ɂ��ꂼ�ꓹ���ύX���ꂽ���Ƃ��ǂݎ���B

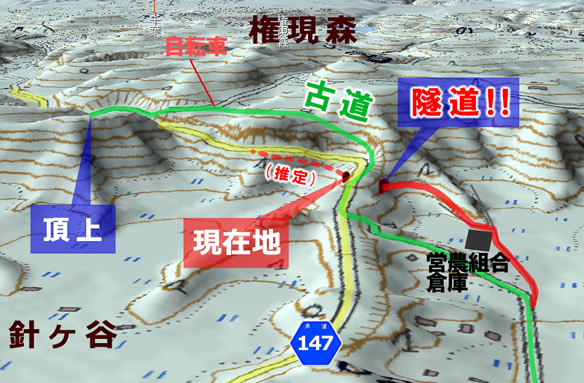

���n�T����詓��̈ʒu��O��̓��̈ʒu���T�˔����������Ƃɂ��A�T�ˉE�}�̂悤�ȂR����̃��[�g�ϑJ�ł������ƌ��_�Â��邱�Ƃ��ł����B

���̐}�́A���̒n�}��ɂR����̃��[�g��\���������̂��B

���������ƁA�V���ɍ��߂�ꂽ���z�̈Ӑ}���������₷���̂ł͂Ȃ����B

詓���p������P���V���́A������������e�n�̓����Ő���ɍs��ꂽ�A�ԓ�����_������K�͂ȉ��z�������B

�܂��ō��n�_�̈ʒu��ς��邱�Ƃŏ��ׂ��W����20���قlj������Ă��邵�A�r���̔�����詓����]�����ƂŁA���̔������悶�o�邽�߂ɕK�v�������}��i�y�����z ���y�����z

���y�����z �j��S�ĉ������Ɠ����ɁA�Ζʂ��g���o�[�X�C���Ɉ��肵�����z�ō������邱�Ƃ��ł��Ă���B���Ƃ����āA�����̐V�����ׂ肪���ȉߏ�ȉI��ɂ��ׂ��Ă��炸�A���`�I�ɂ͂Ȃ��Ȃ����z�I�Ǝv����V���ł͂Ȃ����낤���B

�j��S�ĉ������Ɠ����ɁA�Ζʂ��g���o�[�X�C���Ɉ��肵�����z�ō������邱�Ƃ��ł��Ă���B���Ƃ����āA�����̐V�����ׂ肪���ȉߏ�ȉI��ɂ��ׂ��Ă��炸�A���`�I�ɂ͂Ȃ��Ȃ����z�I�Ǝv����V���ł͂Ȃ����낤���B

�����A�����ɂ͊J�ʂ��琔�N�ŁA�قƂ�Ǖʃ��[�g�ł����Q���V�����o�ꂵ�Ă���A���̌��������A�T����Ɏc���ꂽ�g�j���J��̉��C�j��ő�̓�h�Ƃ�����B

���̑�Q���V���͌��ݎg���Ă��錧���Ƃقړ������[�g�ł���A��P���V����詓��ʼn�����Ă��������̏��ʘH�Ƃ��邱�ƂŁA����Ɋɂ₩�Ȍ��z�ɂȂ��Ă���B�킸���ɋ����͐L�тĂ��邪�A�P�����x�ł��邩��A�ԓ�����ɓK�����V���Ƃ����邾�낤�B

�O�q�����ʂ�A�]���������Ó���A�킸�����N�O�Ɋ��������͂��̑�P���V�����قƂ�Ǎė��p�����ɐ�������Ă���_�ɑ傫�ȓ���������B

�����H��@1736�~40�K5��

�@���̓���@�@��1480�~82�K8�Ё@�i����521��4��1���i��938���j�̍⓹��؉����A�g���l���Ɣr���a������B�l��5231.15�l�A�P�l25�K�B�H432.6�l�A1�l40�K�̒����ł���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��25�~57�K7�Ё@�i���c���ۑ���؍�Ȃǂ̍\�z���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��230�~�@�i���c�y�n������j

����͌��݂̓��H��蓌���̐�J��ʂ�A�g���l�����ʂ��Č����X�̓�������ʂ��Ē����R�Ɏ�����̂ŁA�g���l���͌������A�q���B���u��������v���Ƃ�ɂ������肵�Ă����B�ꕔ�͔_���Ƃ��ė��p���Ă���B�@

��L�����㒲���҂̖`���ň��p�������j�̋L�q�����A�T�����I�������Ȃ�A���̐Ԏ��ŋ��������������A�܂��ɂ��̒ʂ�ł������Ɣ[���ł���B

��}�₻�̑O�̒n�}�ŐԐ��Ŏ��������̒����́A��̂��̋L�q�ƈ�v���Ă���A�g�⓹��艺���h�Ƃ����\�����A��ɌÓ��̉��ɐV�������邱�Ƃ���A���̒ʂ�ł���Ƃ�����B

���̒��j�̋L�q�͊ԈႢ�Ȃ��A����T��������P���V���ɂ��ďq�ׂ����̂ł������ƒf��ł���B

�u��������詓�������ꂽ���A���Ղ̂��߂����ɒʂ�Ȃ��Ȃ�A�V���ȐV�����}���Ő������ꂽ�v�B

����ȋL�q�����j�ɂP�s�ł�����A�ǎ҂Ƃ��Ă���Ȃ��D�ɗ�����̂����A�����������e�͂Ȃ��B

�����āA����36�N�̒n�`�}�ɍ��R�ƌ����Ă��鑾�������̓��i����Q���V���j�́A�ǂ̂悤�Ȍo�܂Ő������ꂽ�̂����s���ł���B

�ނ��낱�̓������A�������猻��Ɏ���܂Œ��������n��̌�ʂ��x���Ă����d�v�Ȍ��J�҂��Ǝv���邪�A���j�ɏ����ׂ��L�^���c����Ă��Ȃ��̂��낤���B

��L���j���J��Ɋւ��钬�j�̋L�q�����A���́u����19�N10���Ɍ����Ɏw�肳��A��20�N5���܂łɊ����������v���A�ʂ����đ�1���V���Ƒ�2���V���̂ǂ�����w���Ă���̂��́A�ŏ��Ɉ��p�����u���i�����j19�N���݂̓��ɂȂ�v�Ƃ����L�q��M����Ȃ�A��҂Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���̍����ƂȂ�悤�ȋL�q�͂Ȃ��B

���j�Ɍf�ڂ���Ă��������k��́w�C���蕶�x�i�蕶�A���̔�̎����͕s���j�ɂ��ƁA�命��X���i�[�������ҁj�̐j���J��E�_��E��э�i�ʒu�}�j�ɂ������K�͂ȐV���H���́A����16�N12���ɂ͑S�Ċ��������Ƃ���̂ŁA�j���J��ł���ȍ~����K�͂ȍH�����s���Ă������Ƃ��M�킹��L�q�́A�S�đ�Q���̐V�����w���Ă���\��������i���͂��̉\���������Ǝv���j�B

�Ȃ��A���㒲���҂ł͈��p���Ȃ��������A��̈��p�ӏ��ɂ͑���������B

�w�������j�x�����p�B

�u���ܘY�́A����a���̍Ō�̎q�ŁA����Ƃ������B����21�N12��9���A�H���������̂悤�ȑ�₪����ɂ����A�l�̂͂��Ȃ��ȂɂȂ����B�N��22�ł������B�v�ƁB�������݂�ƁA�t�߂̗L����17�l�̖��O�����܂�A�H���̋]���҂����ɒ������l��̌���������������B

�@

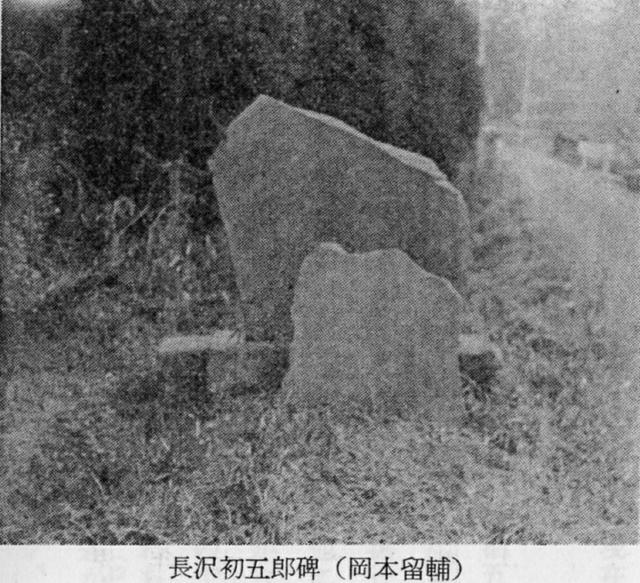

���a58�N�ɔ��s���ꂽ���j�ɂ͎ʐ^�t���ŋL�q�����邱�̈ԗ��B�����V���̏d�v�Ȉ╨�ł���A����̒T���ł��T�����̂����A���ǖ������ɏI������B��C����āA�ǂ������������鋫���ɂł����u����Ă��邱�Ƃ�����Ă��邪�A�������l�������狳���ė~�����B

���āA�̐S�̓��e�ɂ��Ă����A��L���p�����ɂ͖��炩�ɔN����L���Ă���Ƃ݂���ꏊ������B�����ɂ���2�ӏ��̔N�̂ǂ��炩���������Ȃ��͂����B���̂܂܂��Ǝ��̂̑O�Ɉԗ������Ă����ƂɂȂ��Ă��܂��B�����炭��҂͖���20�N�̌�肾�낤�B

������ɂ���A����21�N���܂ōH�����s���Ă������Ƃ͊m���炵���B

���ꂪ�A��1���V���̕�C�H�����܂������Ă������Ƃ������Ă���̂��A��������2���V���̍H�����i�߂��Ă����̂��͊m�肵�Ȃ����A��҂̂悤�ȋC������B

�܂��A�H�����Ɏ��S�҂��o��قǂ̑傫�ȗ��Վ��̂����������Ƃ�A����̒T���ł�詓������t�߂ő�K�͂ȓy�����ꌻ��ɑ������Ă��邱�Ƃ́A詓���p���Ă�����1���V�����Z���ɏI��������ƂƖ��W�ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B

���������Ó�����2���V�����A�Ζʕ����������₷��������ʂ�ӏ��������B����͋��R���낤���B

�@����24�N3��28���ɐ����q�K���j���J����z���Ă��� 2022/7/15�NjL

������̃��|�[�g�̊��㒲���ŏo����������q�K�̋I�s�w�B�����L�x�̍쒆�ɁA�ނ�����24(1891)�N3��28���ɐj���J���k�i�����R�j�����i�j���J�j�֒ʂ蔲�����ۂ̋L�q�����邱�Ƃ����������B

�����|�[�g�Łg�U�X�Y��Łh����悤�ɁA�j���J��ɂ����ẮA詓�������1���V���i����16�N�����j���ɂ߂ĒZ���ł������炵���A����19�N�Ɍ��݂̌����Ƃقړ�����2���V����ւ���ꂽ�Ƃ݂���̂ł��邪�A�ȂɂԂ�Â��b�ł��邽�߁A�����c���Ă���L�^�Ɉ�v���Ȃ������������āA�{���ɂ킸��3�N���x�ő�1���V�����p�~����Ă����̂��䂪�c���Ă����̂ł���B

�����A�q�K��詓���ʂ����Ə����Ă���A����24�N�̎��_�ł͂܂���2���V�����������Ă��Ȃ������Ɣ��f�ł��邾�낤�B

����ł͂����������Y�����̋L�q���A�w�B�����L�x�̉�����ł���w������݂̊X�����䂭 �����q�K�̖[�����s �R�͂��������C�͂ǂ�ǂ��x�i���Ҋ֍G�v�j�ɂ��鏑���������i�����͊����j�Ō��Ă݂悤�B

��\�����B�����R���B�،l�i���������j�̈��i���݁j�ɛ��i���j���B��I�A�K��N���B���q�����A�����Ɍe���B�����i���������j�c�i���j�قȂ�A���ɂɎ��āA��棰�i��傤�����j�̒[�ɐ��i�����ӂ�j��h��B�J�t�i�����j������N���B���q�i�����j���ĔV��h���B

3��28���̏o���n�_�͌��݂̒������̒����R�Ǖ��̑单���Ƃ����h�ŁA�u�������قȂ�A���ɂɎ��āA��棰�̒[�ɐ���h��i���̒[�����h���Ă���j�v�Ɗώ@������A�J���~���Ă����̂ʼnJ��̖������ė������̂́A����i���݂̒��쒬����j�ł������B

���̊Ԃ̂ǂ����ŁA�u���q�����A�����Ɍe���B�v�̂������ƌ����Ă���B

���āA���́w�B�����L�x�ɂ͊����e�Ƃ͈قȂ鑐�e������A������w������݂̊X�����䂭�x�ɘ^����Ă���B�����Ⴂ������̂Ō��Ă݂悤�B

��\�����B�����o���A�Ŗ��A���@���ܓV�A�،l����c�B�㎞���H�T�m�����j�����e���发����

�i�o�嗪�j

����j�e���J�@�������t�c�c

���e�ł��A�����R���o�����Ă��璷��܂ł̋�Ԃ��u�H�T�̌��v���o�ꂷ�邪�A�����֓����ċx�͎̂q�K�{�l�ł���_�������e�ƈقȂ�i�J�h��ł����悤�Ǝv���ē������Ƃ���ŁA���������Ă���咠�ɋC�t���āA����F�߂����̂炵���j�B

�Ȃ��A7�F00�ɒ����R���o�āA9�F30�Ɂu�H�T�̌��v�ɒ������Ƃ��邪�A����4km�ŕ��s�����Ƃ���A�����R����8km�ȏ�͐i��ł���͂��ŁA��3km�̈ʒu�ɂ���j���J��ȂǂƂ��ɒʂ�߂��Ă��銴��������B

���݂̒n�}�ł��̋�ԁi�����R�`����j���ώ@����ƁA�ނ��j���J���ʂ������Ƃ͊m�������A�������璷��܂ł����\�ȋ���������̂ŁA�����������ꏊ�͂��Ԃ�j���J��ł͂Ȃ��̂��낤�B�J���~��o�����Ƃ�������̋߂��ł������\���������B

�������A�j���J���ʉ߂����ނ��A詓���ʂ蔲�����Ƃ͏����Ă��Ȃ��̂͒��ڂɒl����B�ނ͂��̗��̒��ŁA�V�ÐV����̍����ł́u�g���l���v��ʂ������Ƃ��A���e�̒��ł͂�����L���Ă��邩��B

�Ƃ����킯�ŁA����I�ȋL�q�ł͂Ȃ����̂́A�����q�K������24�N�ɊJ�ʂ��������́A���ł�詓��̂Ȃ���2���V�����J�ʂ��Ă����\���������B

�ނ͂��̓��ɓ���O�ɍ̉Ԕ��ŗp�𑫂��A���ɉ���V���Ȑj���J���فX�ƕ������̂������B

�]�k�����A�ނ�����ʼnJ�ɍ~���Ă��܂���ɂ������̖��́A���U�ɂ킽���ĐS�̋��菊�Ƃ�����̂ɂȂ����B�������ɂ����������Ƃ��A�[���s�r�������̍s�r�ɂƂǂ܂炸�A���̂��܂������̂肤�����悤�Ɏv���A�ق�Ƃ��̗��l�ƂȂ����悤�ȋC���������Ƃ��A���M�w���f�ʉt�x�ɋL���Ă���B�q�K���ɂ�K�ꂽ�K��q�̒N�����ڂɂƂ߂�A�q�K����邤���ł͌������Ȃ����ƂȂ����B����͓����A���Ɗ}�����Y�i�ł������B

�������낻��L���������B����͂��̂��炢�ɂ��Ă������B

��̏C����ɏ�����Ă�����e�������āA���̓��������Ɋ�������]���ꂽ�̑�ȓ��ł����������J�ߏ̂��������A�܂������̖��ɗ����Ǝv�����S��̍q��ʐ^�A�j���[�V����gif����������A���������������낤�B�����͗�����B

�c�Ƃɂ����A���b�L���͍D���Ȃ̂��B

�k�Ԃ��������I

�J�ʂ������A�������Ȃ̂��A���̔����Ȃ��炢�̙R�����݂��A��D����������I

����16�N�Ɍ���S�̂��n�t���Œ��H���A����5000�l����l�������𗬂����Ƃ�����K�͂ȐV�����A�����悭������ʂ����ɏI����Ă����B

�n�}�ɂ��`���ꂸ�ɁA�����R�E�����܂݂�̌��������c���ď����Ă����B

�q���̍�����p詓��������Ƃ���ØV�̌��t�́A�d���B

�������܂�̐l�Ԃ��ǂ��ɂ����Ȃ����̌���ɂ����āA�����ɐ��܂�A���̖����̐��N�ŏ������炵�����̐��������Ղ�ǂ����Ƃ̓���B

�T���҂́A�z������y�����ƁA�ꂳ�ƁB

���ׂĂ����ɂ���B�D�����c�B