これから始まるレポートは、

神岡軌道 第一次探索 (二日目)

である。

公開の時系列順で言うと、しばらく「第二次探索」(2009.4探索)を優先していたので、この探索の続きを書くのは久しぶりということになる。

これからは再び、第一次探索をベースにして進めたいと思う。

さて、この「2日目」の探索目標区間は、飛騨市神岡町東漆山から同市同町東町までの、約10kmである。

本当ならば前日いっぱいで探索を終え解散の予定であったのだが、思った以上の成果多発と路盤状況劣悪のため予定の区間を完遂できず、同行者の永冨氏共々計画を一日追加することにしたのだった。

前泊地の「道の駅神岡」を午前7時前にチャリで出発した我々は、途中「割石の高崖みち」に寄り道した他は自然勾配に任せてハイペースに走行し、8時前には前夕の最終地に到着した。

ハリキッテ探索再開!

2008/7/4 7:47

この日は前日に増して、暑い日だった。

この夏を代表する熱射の一日だった。

そのことは、朝8時を前にもう明らかだった。山間の心地よい夜気は、日当からあっという間に駆逐され、日陰をも冒しつつあった。

永冨氏の表情が、その事を物語っている。

“今日こなすべき10km”の4分の1、序盤の2.5kmを右図に示した。

東漆山から二ツ屋までである。(画像にマウスオンで「昭和28年版地形図」を表示)

この区間内の軌道は、東猪谷の起点以来、初めて国道よりも低いところを通る。

しかしそれも1.5kmほどだけで、二ツ屋の手前でまた国道の上に戻る。

この交差地点はぜひとも特定したいものである。

左右の写真にいったいどんな関連性があるのかと思われそうだが、同一地点である。

昨日引き返した“衝撃的なガーダー橋”が架かっている沢を渡る国道の橋が「中之条橋」といい、この橋のさらに山側に神社と国道旧橋の橋台跡と、そして永冨氏が対面している“人形”がいた。

何か通じ合っているん?(笑)

で、

今日は橋の先からなワケだが、

無理だ…。

流石に朝一からこの草藪は耐え難い。

そもそも、この藪へ突入するモチベーションが得られない。

これだけ明け透けに国道から見えてしまえば、キツイ。

こういう乱暴なことは言いたくないが、流石に時間の無駄ではないかと思ってしまった。

7:56 《現在地》

ということで、300mほど一気にスルー。

「第二次探索」のレポートをすでにご覧になった方の中には、「このスルーが危険なのでは?」と思う人もいるだろうが、目視確認の信頼性には、“上”と“下”で天と地ほども差がある。

基本的に、見下ろしによる目視確認は、相当に確実性が高いという前提で行動する。

次のチェックポイントは、軌道跡が国道から少し離れて見えなくなるカーブの地点だ。

東漆山という集落はここが中心地で、数軒の家屋が国道の上手に並んでいた。

「牧」よりはかなり小規模だ。

チャリを歩道に乗り捨て、緑濃い路傍の林へ潜って真西へ進む。

顔面はヘラヘラというか、にたにたというか、アスファルトの輻射に早くもやられて締まりのない表情である。

朝からこれではという、うんざりした気持ちも多分としてあった。

そんな気の抜けた私は、

開始5秒でいきなりK.O.狙いのパンチが飛んでくることを、全く予期していなかった。

んなもんで、当然「ガツーン」と食らった。

目覚める。

足元が、ガッツリ切り落ちているのを見て、ハッと目覚める。

俺は今、「アノ神岡軌道」と戦っているんじゃないかと。

シャキーン!

目覚めたべ?

こいつは、予想外のスゲー展開。

ある意味、隧道はもう見慣れたというか、仮に見つけてもここまでは驚かなかったと思う。

しかしこの掘り割りは、かなりオイシイ。

美味しすぎる展開!

美味しいが、

どうやって中に入る?

この掘り割り、ちょっとばかり縁沿いを左右に動いてみたくらいでは、全然終わりが見えなかった。

しかも、縁のそばはすり鉢状に急斜面で、そこをウロウロするのは危険だった。

どうやって下ろうかと(下ることはもう、決定事項なんだけど)悩んでいるうちに、あるものが目に付いた。

ある モノ が…

スポンサーリンク

|

ちょっとだけ!ヨッキれんの宣伝。

| 前作から1年、満を持して第2弾が登場!3割増しの超ビックボリュームで、ヨッキれんが認める「伝説の道」を大攻略!

| 「山さ行がねが」書籍化第1弾!過去の名作が完全リライトで甦る!まだ誰も読んだことの無い新ネタもあるぜ!

| 道路の制度や仕組みを知れば、山行がはもっと楽しい。私が書いた「道路の解説本」を、山行がのお供にどうぞ。

|

|

|

|

|

|

ツタくん

大活躍。

もちろん、ツタに全体重を任せてぶら下がって降りたわけではない。

そんなことをすれば十中八九落ちる。

この斜面が垂直ではない丸石の石垣だった事に助けられた。

体のバランスを保つためのサポーターとして、ツタを使ったのである。

そうして私は、巨大な掘り割りの人となった。

え? 戻れるのかって?

はて???

ウオッ!

永冨さんが

降ってきたッ!!

俺たち朝からテンションが 超ヤベェ…。

まずは、掘り割りの北端へ行ってみた。

そこでは当然掘り割りが尽きて、右山左谷の地形となっていた。

あまりに夏藪が旺盛でまったく国道は見えないが、車の音は近い。

先ほど国道から見下ろし得た範囲とは、30mと離れていないはずである。

…ここから地上へは復帰でき無さそうだ。

それでは改めて掘り割りを「通行」してみよう。

一気に南端まで貫通すべし。

ということで、同地点で振り返ると…

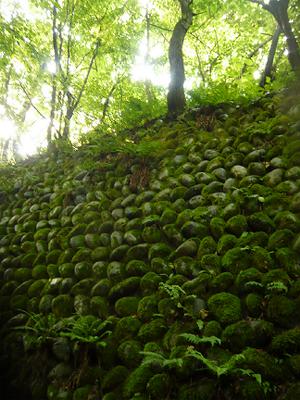

写真は、掘り割りの南端付近を振り返って撮影した。

おそらく両側の高さが最も高い、すなわち一番深いあたりだ。

概算だが、30段くらいの丸石が整然と谷積でもって重ねられている。

1段20cm計算で、約6mの高さ。

確かに隧道とするには少々浅かったかも知れないが、それでもこのサイズの軌道を通すにしては、大事過ぎると思えるほどの掘り割りである。

しかも、ほとんどこの高さを維持したまま、掘り割りは真っ直ぐ70〜80mも続く。

途中、これを跨ぐ陸橋もなければ、上り下りのための階段もハシゴも見られない。

完全に小山を分断しているのだ。

これだけ集落に近ければ、誰かの土地ではあっただろうから、農作業が不便になるとか不満を感じなかったものだろうか。

まったく見当違いな、瑣末なことを私は気にしていただろうか。

ほんと、この掘り割りには驚かされた。

規模もそうだが、とにかく美しかった。

こればかりは、深緑の今だからこその風合いだったかも知れぬ。

この掘り割りにひとつだけ残念なところがあるとすれば、それは「こんなところは誰も見に来るまい」という思惑が働くのか、大量の粗大ゴミが中央付近の広い範囲に散乱していることだ。

最近に捨てられたモノではなく、相当に古びているのだが、まだ落ち葉や土がそれを隠すには相当の時を要する感じがある。

もっとも、不法投棄物であるなどと断じる以前に、逆に我々の方が私有のゴミ捨て場に対する“不法侵入者”である可能性を払拭できない。

だからここは控えめにさせてもらう。

写真は、この掘り割りのほぼ南端部分から振り返って撮影。

左上方が明るいのは高圧鉄塔が立っているからだが、反対側にある国道はやや離れており、全く見えない。

この後まもなく掘り割りは衰え、入れ替わりで藪が始まりそうになったが、すんでの所で“救いの手”がさしのべられた。

8:13 《現在地》

掘り割りから出るなり、一面猛烈な“クズ”の海。

そこに現れた一条の救いの小径は、国道と高原川の間を結ぶ、かつての農道だろうか。

地形的にそう考えて間違いあるまい。

微かに軽トラの轍が見える気がする。

永冨さんが写っている位置が軌道跡で、救いの小径とは橋で交差していた。

そこには、石造の立派な橋脚があって、辛うじて藪から白顔を覗かせていた。

そして、この橋脚の先であるが…

イケマセン…。

これは、イケマセン。

耐えがたひ…。

再び、国道からの俯瞰調査に切り替えを余儀なくされた。

まあ、いいんですよ。

今のような成果さえ、見逃さないならばね…。

国道から一面の藪を見下ろしながら、かつてミリンダ細田氏と、ある探索中にこんな事を言って笑った(自虐的笑い)のを思いだした。

それはやはりこんな風に藪が深く、思うように“対象を実踏”することが出来なかったときに、思わず出たどくづきだった。

「こんなものは、探索じゃねー。

“オールラインレポ”(レポート)じゃねーか!」

オール…ライン…レポート…。

すなわち、写真や地図に「ここがそれだよ」とラインを引いて見せる、それで探索した気になるだけの、煮え切らない探索態度のことだ。

しかしそうは言っても“こんな状況”(←)では、踏み込もうとする方がどうにかしているし、そもそもがそこに路盤がちゃんと存在するのかも定かではない。

時期が悪すぎる。

(第二次探索向けですね…)

スポンサード リンク

8:31

大胆にも東漆山集落の外れから800mほども“オールライン”、つうか俯瞰のみで進んできた。

しかし地形的には、まあ俯瞰で十分な感じもする。

国道よりも下の高原川河岸に接する山腹は概ね平板な地形で、大きな木もほとんど生えていないので、何か構造物があれば見えたはずだ。

しかも、国道には目隠しのシェッドがあるとはいえ、その外の川側に歩道が別に付けられているので、車通りに脅かされることもなく観察することも出来た。

ということで、次のテーマは早くも「立体交差部分」である。

どうやら500mほど先の山腹に見える国道上の石垣は、軌道のモノらしい。

望遠してみよう。

うん。

旧版地形図は嘘付かない。

あそこまで行くうちに、軌道は国道の上にまた移動している。

これは軌道が登ってくるというより、国道が相対的に下っているせいだが、ともかく“次のカーブ辺り”で軌道と国道は交差していたようだ。

旧版地形図曰く、軌道が下で、国道が上だ。

…何か残っているといいが…。

間が、悪りぃ… …orz orz

肝心のカーブ部分には、その前後の直線をも完全に包含する形で、長いロックシェッドが完備されていた。

その名も、「⑦東漆山洞門1」である。

こいつはもう、立体交差の遺構が存ずる希望はゼロだ。

なにせ、シェッドの片側の壁は山腹と密着しているのだから、何物もそこへ入り込めない…。

それだけでなく、何かの遺物があっても尽く破壊され、埋め戻されているに違いなかった。

失意はあったが、8割方予想通りでもあったので、さっさと下り過ぎた。

これは、その交差(推定部)を最後に振り返って撮影した写真。

…いい景色なんだけどね、軌道は残ってないようだった。

ということで、次へ行く。

再び、軌道は国道の頭上へ。

こうなると、軌道上のことはほとんど国道からは窺い知れなくなるのだった。

難しくもあり、面白いのは、やはり軌道が上にあるときである。

この永冨氏の上の山腹には、さっき遠望した石垣の軌道敷きがあるはず。

しかし、登れる場所、国道から抜け出せる場所は、あるのか?

あった。

あったぞ。

擁壁の途切れたところに、夏草に隠されそうな小径が延びていた。

これ自体が軌道跡というわけではなかったが、唯一無二のアプローチであった。

見えました!!

やや緩傾斜に積み上げられた擁壁。

軌道跡は、あの下に横たわる平場に違いない。

次回は、二ツ屋地区の探索。

そこで我々は、とんでもない “木” を見つけちゃう…。