「 うわぁ、まぶしい。 」

それが誰にも聞かれなかった、樫山での第一声。

日が昇る前からずっと谷の中に居た私が、今日という日の半分が終わろうとする時間になってようやく辿りついた、

とても明るい、空いっぱいの空だった。

そしてその下には、いまにも細い煙を立ち昇らせそうな小さな屋根が見えていた。

これまで親しんだ道を無視するかのように、突然目の前に現れた立派(といっていいだろう)な橋は、

見慣れた白い欄干で、秘境に至った心持ちを楽しみたい私を少しだけ萎えさせはしたけれど、

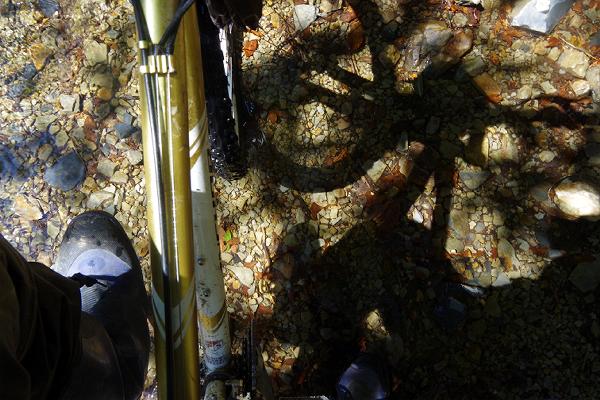

ともかくも私は、防災ダムの厚い壁を貫き、水濡れる死闘をも制して、目的地へ辿りついた事を知る。

当然、このあとの私は樫山の地平に飛び出していくのであるが、

その先の模様は次の「最終回」に譲るとして、ここでは先に、

樫山集落について私が知り得た机上調査の成果を紹介しておこう。

なお、これらの情報の多くは、私も探索前に読んでいたものであるので、

あなたが先にこれを読んでも、探索中の私の心情から離れる心配はないだろう。

樫山を知る資料1: 「紀伊続風土記」に見る近世末頃の樫山村

「紀伊続風土記」は、紀伊藩が江戸幕府の命を受けて19世紀の初頭に編纂した紀伊国の風土記であり、全195巻からなる。

藩内の村々について郡毎に個別の記述があり、樫山村は牟婁郡の中で紹介されている。

内容は「KEY SPOT」に現代語訳されたものが掲載されているので、そこから転載した。

近世における当所の風俗について記した貴重な内容である。

樫山村

小匠村の戌の方45〜46町にある。小名山手川は谷を異にして本村の艮(うしとら)34町にある。

当村は三前郷の古座浦からわずかに3里であるが、僻地なので風俗は太古のようである。土地の人は酒を御みきと称して正月と神事の時の他に飲むことはない。最近まで女子が嫁ぐときは薪木を戴いて適したとか。村中で羽織を着ることはない。荘屋のみ羽織を着るので荘屋殿羽織と称して規模とする。その他推して知るべし。

さほど詳細な内容では無いが、「僻地なので風俗は太古のようである」という表現が全てを代表している感じがするし、僻地の刺激に乏しい生活を酒で紛らわせることさえも許されない赤貧の村といった印象を受ける。生業についても記述が無いが、薪が嫁入り道具の代わりになるくらいだから炭焼きであったろうか。

藩の学者たちもあまり深入りできないような山奥だったのか知らないが、「その他推して知るべし」では、とりつく島もない。山手川など小名(字のこと)として名を挙げられただけである。

樫山を知る資料2: 「角川日本地名大辞典」に見る樫山村の衰退

当サイトでもお馴染みの「角川日本地名大辞典」の三重県の巻にも樫山は紹介されている。

近世までの樫山村と、近現代の大字樫山の2項目が収録されており、内容も充実しているので、要点を年表形式で転載しよう。

- 太田川上流の山間に位置する。地名は、樫の木の多い山の意によるという。

- 近世の樫山村の生業は、谷間の僅かな水田を耕し、シイタケ・薪炭を生産。砥石の産地として著名だった。

- 明治6(1873)年 戸数18、男58、女47(計105)。

- 〃 11(1878)年 樫山小学校開校。

- 〃 22(1889)年 東牟婁郡高池村の大字となる。

- 〃 24(1891)年 戸数23、男70、女59(計119)。

- 〃 33(1900)年 東牟婁郡高池町の大字となる。

- 大正3(1914)年 樫山小学校が高池小学校の分教場となる。

- 昭和22(1947)年 高池中学校樫山分校開設。(26年に古座中学校樫山分校に改称)

- 〃 30(1955)年 世帯数19、男39、女47(計86)。

- 〃 31(1956)年 東牟婁郡古座川町の大字となる。

- 〃 43(1968)年 古座中学校樫山分校 休校。

- 〃 50(1975)年 高池小学校樫山分校 一時閉鎖。

- 〃 57(1982)年 世帯数 2。

- 近年那智勝浦町小匠より自動車道が通じたが、過疎化は進行し、振興策として勧(ママ)められた養蚕も思わしくなく、砥石の生産も行われなくなった。

シイタケ、薪炭、砥石などを産出し、僻地ではありながら一個の独立した村落として長期にわたって存続してきたらしい樫山の衰退は、過疎問題の典型であったようだ。

明治中頃までは人口も安定か微増で推移していたようだが、昭和30年までに緩やかな減少に転じ、それから27年後には「世帯数 2」というのっぴきならない状況になっている。

行政も自動車道の開削や養蚕の定着などの振興策を打っていたようだが、力及ばずといったところか。

もちろん、ここに記された自動車道というのは、私が今回探索した道の事を指している。

また、最後に残った2戸が離村した時期は定かでない。

樫山を知る資料3: 小説「炭焼と魚」に見る昭和40年代の樫山

「炭焼と魚」は、探鳥サークルとして昭和52(1977)年から1997(平成9)年頃まで活動していた「烏合の会」の会報紙に、平成3(1991)年前後に連載されていた寺嶋経人氏による小説で、全13章からなる。

内容は、紀伊半島の僻村に赴任した教員と、そこに暮らすある炭焼き稼人の交流を味わい深く描いたものだが、書き出しが「今から約二十年ほど前に、私は和歌山県の古座川町、高池小学校樫山分校なる僻地の学校に赴任し、ここで四年間を過ごした。昭和四十四年四月一日から昭和四十八年三月末日までの四年間である。

」とあることからも分かるとおり、舞台を昭和44(1969)年から48年の樫山集落に設定している。著者の注記に、「この作品に於ける固有名詞は、事実に即しているが、登場する人物および内容はあくまでフィクションであることを改めてお断わりしておく。

」とあるので、フィクション作品であるが、詳細に描き出されている樫山集落の様相は、上記1、2の資料の内容や、私が探索によって見聞きした内容と一切矛盾しないことから、著者が実際に樫山での綿密な取材や体験を通じて執筆したものと私は判断している。

それでも著者はフィクション作品としているので、樫山についての記述が全て事実とは限らないものの、参考として、本文に書かれている樫山集落に関わる内容を(登場する順に)列挙してみた。

- 樫山へ至る道路は2本あり、1本は古座川町の中心部から、1本は那智勝浦町の小匠から通じている。ただし前者は峠の上までしか開通しておらず、そこから3〜40分歩いてようやく樫山へ辿りつける。 ………①

- 人家は7戸で人口17人くらい。

- 電気は昭和33(1958)年に点灯した。

- 炊事にはプロパンガスを使用。那智勝浦のガソリンスタンドで購入する。

- 風呂の燃料には薪を使用。

- 村民全員が山林業に従事(炭焼き含む)。

- 高池小学校樫山分校の生徒は2名。

- 村を定期的に訪れるのは、2日に一度配達に来る郵便局員のみ。

- 村には電話は赤電話が1台だけ設置されていたが、滅多に利用されない。

- 小匠へ出るためには防災ダムをくぐる必要がある。 ………②

- 村では4輪の自家用車よりもオートバイが普及していた。命知らずの運転をすれば、村から那智勝浦の海岸までオートバイで片道40分。

- 村で病人が出ると、バイクの後に荷台を付けて、その荷台に病人を括りつけて、太田(小匠の近く)の医者へ運んだ。

これらの情報のうち、特に信憑性を裏付けていると感じるのは①と②である。

右図は昭和40年と現在の地図の比較だが、確かに昭和40年当時は古座川町側から来る林道が樫山集落の2kmほど手前の山上で終わっており、そこから集落まで歩けば3〜40分と思われる。(

この道はその後に開通し、樫山集落跡へ至る現在のメインルートになっている)

これに対して昭和40年当時から樫山まで通じていた唯一の車道が、今回私の探索した道であった。

こうした事情は、現地の綿密な取材無くしては分からないことと思われるのだが、さらに極め付けは②についての記述である。

作品中、樫山で長雨に降り込まれた主人公が、次のように述懐するシーンが登場する。

雨勢は衰えるどころかますます激しく、住宅の雨戸に弾け、渦巻く風が家全体を揺すぶっては駆け抜けて行く。この調子だと、たぶん明日からはこの地も陸の孤島になってしまうに違いあるまい。食料のためおきはどうだったろうか?などということがふと頭を掠める。太田川線を車で下るには、小匠という下流にある防災ダムを通過しなければならない。道路はダムのコンクリート壁を貫徹して下っているのであるが、大雨で雨量が増せばシャツターが降りて、道路は水中に没してしまう。

「太田川線」という呼び方は主人公が便宜で名付けたとしているもので、本来の路線名とは異なる模様だが、「小匠という下流にある防災ダムを通過しなければならない。道路はダムのコンクリート壁を貫徹して下っているのであるが、大雨で雨量が増せばシャッターが下りて、道路は水中に没してしまう

」という描写は、日本広しと言えども、樫山の住民の外には体験できないものではなかったろうか!

このオンリーワンの述懐を読めただけでも、私はこの小説を心の底から評価するが、折角なのでお時間が許す方は全編をお読みになる事をオススメしたい。物語の部分も含めて私はとても満足した。嬉しい事にこの小説は「き坊の棲みか」というサイトで公開されている。→【炭焼と魚】

よし! 樫山についての予備知識はみんな十分だな。

それでは、あの青空の下へ戻ろう。